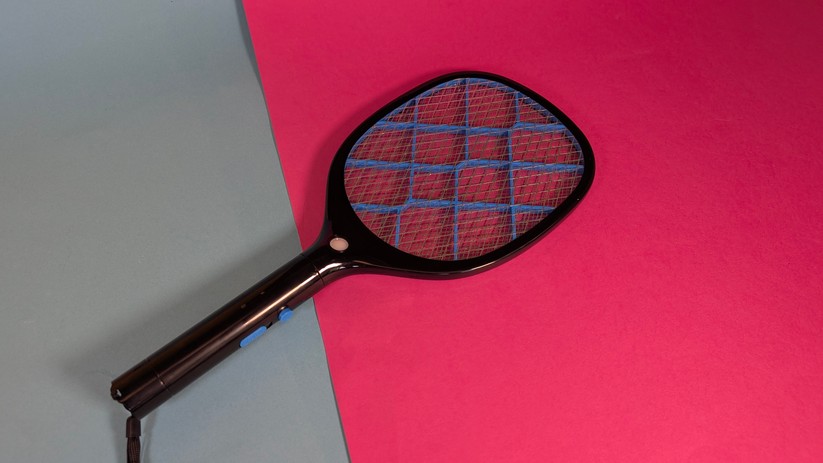

Elektrische Fliegenklatschen versprechen schnelle Hilfe gegen Mücken und Fliegen. Wir erklären Technik, Sicherheit und zeigen die besten Modelle im Test.

Im Sommer kann das Einschlafen schnell zur Geduldsprobe werden – und das nicht nur aufgrund der Hitze. Kaum liegt man im Bett, schwirrt die erste Mücke heran und umkreist surrend das Ohr. Oder man sitzt gemütlich am Nachmittag im Esszimmer, während eine Fliege nach der anderen den Kuchen umkreist. Elektrische Fliegenklatschen versprechen hier schnelle Abhilfe – ein kurzer Schwung, ein Knistern und die Plage ist vorbei. Doch wie funktionieren die surrenden Insektenjäger eigentlich? Und sind 4000 V wirklich ungefährlich?

Die Auswahl reicht vom simplen Batterie-Modell für wenige Euro bis zur Hightech-Klatsche mit Display und Insekten-Zähler. Unser Test zeigt: Teuer bedeutet nicht automatisch besser. Wir haben verschiedene Modelle geprüft und präsentieren die sieben besten.

Doch beim Insektenjagen gibt es mehr zu beachten als nur die Technik. Welche Insekten darf man überhaupt töten? Wo gelten Einschränkungen? Und warum sollte man bei UV-Lockfunktionen vorsichtig sein? Wir zeigen neben passenden Geräten, worauf zu achten ist.

Welche ist die beste elektrische Fliegenklatsche?

Klarer Testsieger ist der Yissvic WD-948 für 13 Euro. Das Modell arbeitet mit kraftvollen 4000 V und zeigt sich im Dauereinsatz besonders zuverlässig. Die Verarbeitung ist hochwertig, die Handhabung durchdacht. Für preisbewusste Käufer empfiehlt sich der Gardigo Klatschigo (Bzzz) für gerade einmal 4 Euro. Unser Preis-Leistungs-Sieger bietet solide Technik zum unschlagbaren Preis und erfüllt alle wichtigen Anforderungen an eine elektrische Fliegenklatsche. Zur Stromversorgung benötigt er aber AA-Batterien.

Die beste Handhabung bietet die Gecko Man für 26 Euro (4-Euro-Coupon anwählen) mit ihrem um 90 Grad drehbaren Kopf. Diese Flexibilität macht sie zur idealen Wahl für schwer erreichbare Stellen, wie an der Decke, unter der Treppe oder unter dem Sofa.

Das Testfeld dieser Top 7 der besten elektrischen Fliegenklatschen setzt sich wie folgt zusammen:

KURZÜBERSICHT

Testsieger

Yissvic WD-948

Die Yissvic WD-948 bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Test. Für nur 13 Euro erhält man eine elektrische Fliegenklatsche mit 4000 Volt Spannung, die selbst kleine Fruchtfliegen zuverlässig eliminiert. Der integrierte Akku mit USB-C-Ladefunktion macht sie unabhängig von Batterien. Die LED-Leuchte ermöglicht präzise Treffer auch im Dunkeln. Das zweistufige Sicherheitssystem schützt vor versehentlichen Stromschlägen. Damit ist sie günstiger und besser ausgestattet als die Konkurrenz.

VORTEILE

- unschlagbarer Preis von 13 Euro

- USB-C-Ladefunktion mit integriertem Akku

- helle LED-Leuchte für Einsatz im Dunkeln

- zweistufiges Sicherheitssystem

NACHTEILE

- Akku mit 750 mAh vergleichsweise klein

- tote Insekten bleiben oft im Netz hängen

- kurzes Fiepgeräusch beim Aktivieren

Flexibelste Handhabung

Gecko Man

Die elektrische Fliegenklatsche von Gecko Man überzeugt durch ihre Vielseitigkeit. Der Teleskopstab erweitert die Reichweite erheblich, die schwenkbare Klatschfläche ermöglicht müheloses Arbeiten an Decken und in Ecken. Die USB-C-Ladefunktion ist zeitgemäß, der 1200-mAh-Akku hält viele Einsätze durch. Wer mehr als nur eine simple E-Klatsche sucht und bereit ist, 26 Euro (4-Euro-Coupon anwählen) zu investieren, bekommt hier ein durchdachtes Gesamtpaket.

VORTEILE

- Teleskopstab für große Reichweite

- Schwenkbare Klatschfläche (90 Grad)

- Akkubetrieb (Laden per USB-C)

- LED-Lampe integriert

NACHTEILE

- relativ teuer (26 Euro)

- Standfunktion kann nützliche Insekten gefährden

Preis-Leistungs-Sieger

Gardigo Klatschigo (Bzzz)

Die Gardigo Klatschigo punktet vor allem mit ihrem Top-Preis von 4 Euro (zuzüglich Versand). Das mehrlagige Gitternetz schützt vor versehentlichen Berührungen und fängt Insekten effektiv ein. Die rote LED zeigt den aktiven Stromfluss an. Für gelegentliche Einsätze gegen einzelne Plagegeister reicht die Klatschigo völlig aus. Wer mehr Komfort und bessere Verarbeitung sucht, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen.

VORTEILE

- unschlagbar günstiger Preis

- handliche Abmessungen

- mehrlagiges Fangnetz

NACHTEILE

- mäßige Verarbeitung mit Spalten

- nur einstufige Aktivierung

- Reststrom nach dem Ausschalten

Ratgeber

Wie funktioniert eine elektrische Fliegenklatsche?

Elektrische Fliegenklatschen arbeiten mit Hochspannung zwischen 2000 und 4000 V. Ein integrierter Spannungswandler transformiert die niedrige Batterie- oder Akkuspannung (meist 3,7 bis 4,2 V) auf diese hohen Werte. Das Metallgitter besteht bei den meisten Modellen aus mehreren Schichten, die von Isolatoren aus Kunststoff voneinander getrennt sind. Das mittlere Gitter steht unter Spannung. Zwischen den Gittern besteht ein Abstand von wenigen Millimetern. Ausnahme etwa ist der Insekten Schröter, der auf dünne Metallstäbe mit abwechselnder Polarität setzt.

Trifft ein Insekt auf das unter Spannung stehende Gitter, überbrückt es den Luftspalt zwischen den Schichten. Dadurch entsteht ein Kurzschluss, der die Fliege oder Mücke durch den Stromfluss in Sekundenbruchteilen tötet. Die entstehende Energie entlädt sich mit dem typischen Knistern.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Schluss mit unschönen Flecken zerquetschter Mücken an der Wand, entkommenden Insekten im letzten Moment und erfolglosem Herumfuchteln. Mit einer elektrischen Klatsche erwischt man fliegende Insekten zuverlässig in der Luft. Bei ruhenden Exemplaren an der Wand genügt es, die Klatsche drüberzuhalten – sobald sie losfliegen wollen, geraten sie unweigerlich ins stromführende Gitter.

Sind elektrische Fliegenklatschen für Menschen ungefährlich?

Die hohe Spannung klingt bedrohlich, ist aber nur die halbe Wahrheit. Entscheidend für die Gefährlichkeit ist die Stromstärke, gemessen in Ampere. Elektrische Fliegenklatschen arbeiten mit extrem niedrigem Strom im Milliampere-Bereich. Die verbauten Kondensatoren speichern nur minimale Energie von wenigen Millijoule. Zum Vergleich: Ab etwa 50 Milliampere wird Gleichstrom lebensgefährlich, Fliegenklatschen liefern nur einen Bruchteil davon.

Die sehr niedrige gespeicherte Energie und die begrenzte Stromstärke der Geräte sind so gewählt, dass bei Berührung durch einen Menschen ein unangenehmer Schlag oder ein leichtes Brennen entsteht, aber keine ernsthaften gesundheitlichen Schäden auftreten, vergleichbar mit einem Weidezaun. Bei empfindlichen Personen kann es jedoch zu Unwohlsein kommen. Eine Berührung fühlt sich unangenehm an und ist deutlich stärker als bei einem statischen Schlag, wie man ihn etwa vom Anfassen eines Türgriffs kennt.

Welche Insekten darf man bekämpfen und wo gelten Einschränkungen?

In Deutschland stehen alle wild lebenden Tiere unter dem allgemeinen Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes. Das Töten ohne vernünftigen Grund ist verboten. Bei Lästlingen wie Stubenfliegen, Stechmücken oder Fruchtfliegen in Wohnräumen liegt ein vernünftiger Grund vor. Auch Wespen darf man in der eigenen Wohnung bekämpfen, wenn sie zur Gefahr werden.

Besonders geschützt sind alle Wildbienenarten, Hummeln und Hornissen. Ihr Töten kann, je nach Bundesland, mit Bußgeldern von mehreren Tausend bis zu 50.000 Euro geahndet werden. In Naturschutzgebieten gilt generell ein Tötungsverbot für alle Insekten. Im eigenen Garten sollte man bedenken: Schwebfliegen, Marienkäfer und viele andere Insekten sind Nützlinge.

Eingebaute UV-Lampen in einigen Klatschen ziehen wahllos auch geschützte Nachtfalter oder andere nützliche Insekten an – hier ist Vorsicht geboten. Der große Vorteil elektrischer Fliegenklatschen gegenüber UV-Lichtfallen zeigt sich genau hier: Man kann gezielt gegen einzelne Plagegeister vorgehen. Wer eine lästige Mücke im Schlafzimmer jagt, gefährdet keine Nützlinge. Bei stationären UV-Fallen hingegen landen auch seltene Nachtfalter, harmlose Florfliegen oder andere schützenswerte Insekten im Hochspannungsgitter. Die manuelle Klatsche ermöglicht eine bewusste Entscheidung bei jedem einzelnen Insekt.

Worauf sollte man beim Kauf achten?

Die Spannung der mobilen Insektenvernichter bestimmt die Durchschlagskraft. Modelle unter 2500 V sind oft zu schwach für größere Insekten. Der Testsieger Yissvic WD-948 arbeitet mit 4000 V und zeigt sich im Test besonders effektiv. Die Gitterkonstruktion ist entscheidend: Mehrlagige Systeme mit engmaschigen Gittern treffen besser und schützen vor Berührungen.

Elektrische Fliegenklatsche Yissvic WD-948 im Test TechStage.de

Bei der Stromversorgung haben akkubetriebene Modelle Vorteile gegenüber batteriebetriebenen Geräten, auch wenn die Wahl von der eigenen Präferenz und dem Einsatzzweck abhängt. Wenn Akku, dann sollte man auf jeden Fall auf USB-C als Anschluss Wert legen. Die meisten modernen Geräte nutzen Lithium-Ionen-Akkus mit 3,7-V-Nennspannung. Diese sind bei sachgemäßer Verwendung sicher. Wichtig ist die Einhaltung der Herstellervorgaben beim Laden. Einige Modelle vertragen nur Standard-5V-Ladegeräte, keine Schnelllader. Der Grund: Die verbaute Ladeelektronik ist oft simpel gehalten, um Kosten zu sparen.

Aber: Akkus altern durch Ladezyklen und Temperatureinflüsse. Nach zwei bis drei Jahren lässt die Kapazität merklich nach. Zudem gilt, dass man bei aufgeblähten oder beschädigten Akkus das Gerät nicht mehr verwenden darf – dann herrscht Brandgefahr!

Ansonsten erhöhen Sicherheitsfunktionen wie zweistufige Aktivierung oder automatische Abschaltung den Schutz. Ein zusätzliches Schutzgitter bewahrt vor versehentlicher Berührung. Ebenfalls praktisch sind Klatschen mit zusätzlichen Teleskopstangen. Auch Konzepte, wie beim Modell von Gecko Man sind sinnvoll – es punktet mit drehbarem Kopf für flexible Handhabung und hilft damit, an besonders schwer erreichbare Stellen zu kommen. Je nach Einsatz sind Extras, wie die beigelegte Tragetasche beim Insekten Schröter sinnvoll.

Welche Alternativen gibt es zur elektrischen Fliegenklatsche?

UV-Lichtfallen arbeiten stationär mit Lockwirkung. Sie ziehen Insekten durch UV-Licht an und töten sie am Hochspannungsgitter. Der Nachteil: Sie unterscheiden nicht zwischen Schädlingen und Nützlingen. Besonders nachtaktive Insekten werden angelockt, darunter viele geschützte Arten. Für den Außenbereich sind sie in Deutschland verboten.

Gadgets & Mittel zur Mückenabwehr TechStage.de

Mechanische Fallen wie Fliegenfänger-Streifen oder Fruchtfliegenfallen mit Lockstoff sind giftfrei und selektiv. Präventiv wirken Fliegengitter an Fenstern und Türen am besten. Natürliche Abwehrmittel wie ätherische Öle (Citronella, Eukalyptus) können Mücken fernhalten, die Wirkung ist aber begrenzt. CO2-Fallen imitieren menschlichen Atem und locken gezielt Stechmücken an. Alternative Methoden zur Mückenabwehr zeigt unser Ratgeber: Hilft gegen Mücken & Mückenstiche: Co2-Falle, elektrische Klatschen, Stichheiler.

Fazit

Elektrische Fliegenklatschen sind eine effektive Lösung gegen lästige Insekten im Haus. Mit 3000 bis 4000 V erwischen sie Mücken und Fliegen zuverlässig, bleiben aber durch die minimale Stromstärke für Menschen ungefährlich. Unser Test zeigt jedoch deutliche Qualitätsunterschiede.

Testsieger Yissvic WD-948 überzeugt mit hoher Spannung und solider Verarbeitung. Sparfüchse greifen zum Preis-Leistungs-Sieger Gardigo Klatschigo (Bzzz). Die Gecko Man punktet mit drehbarem Kopf und Teleskopstab für schwer erreichbare Stellen. Die Wocvryy XH-43 bietet clevere Faltfunktion und großen Akku zum Schnäppchenpreis. Der Insekten Schröter schwächelt bei der Verarbeitung, bietet aber Extras wie eine Tragetasche oder die Jäger-Version mit Insekten-Counter.

Wichtig: Elektrische Fliegenklatschen sollten gezielt eingesetzt werden. Viele Insekten sind wichtige Bestäuber oder Nützlinge – besonders Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge stehen unter Schutz. Die Klatsche gehört nur gegen echte Plagegeister in die Hand. Auf UV-Lockfunktionen, die wahllos auch geschützte Arten anziehen, sollte man verzichten.

Folgende Bestenlisten und Ratgeber rund um das Thema Garten sind außerdem empfehlenswert:

BESTENLISTE

Testsieger

Yissvic WD-948

Die Yissvic WD-948 überzeugt im Test mit 4000 Volt Spannung, USB-C-Ladefunktion und LED-Licht für nur 13 Euro. Wir zeigen, warum sie unser Testsieger wird.

VORTEILE

- unschlagbarer Preis von 13 Euro

- USB-C-Ladefunktion mit integriertem Akku

- helle LED-Leuchte für Einsatz im Dunkeln

- zweistufiges Sicherheitssystem

NACHTEILE

- Akku mit 750 mAh vergleichsweise klein

- tote Insekten bleiben oft im Netz hängen

- kurzes Fiepgeräusch beim Aktivieren

Testsieger kostet 13 Euro: Elektrische Fliegenklatsche Yissvic WD-948 im Test

Die Yissvic WD-948 überzeugt im Test mit 4000 Volt Spannung, USB-C-Ladefunktion und LED-Licht für nur 13 Euro. Wir zeigen, warum sie unser Testsieger wird.

Die Yissvic WD-948 gehört zu den günstigsten elektrischen Fliegenklatschen am Markt. Für 13 Euro verspricht der chinesische Hersteller eine Spannung von 4000 Volt, einen integrierten Akku mit USB-C-Ladefunktion und eine LED-Leuchte für nächtliche Insektenjagden. Damit unterbietet sie Konkurrenten wie die Night Cat 8839 oder den Insekten Schröter preislich deutlich.

Doch kann ein so günstiges Gerät wirklich mit der teureren Konkurrenz mithalten? Oder zeigen sich beim genaueren Hinsehen die typischen Schwächen von Billigprodukten? Wir haben die Yissvic WD-948 ausgiebig getestet und geschaut, ob sie hält, was der niedrige Preis verspricht. Spoiler: Die Überraschung ist groß.

Design & Verarbeitung

Das schwarze Kunststoffgehäuse der Yissvic WD-948 macht einen ordentlichen Eindruck. Mit Abmessungen von 44 x 28 x 3,8 cm liegt sie gut in der Hand. Die Verarbeitung übertrifft deutlich den Insekten Schröter – gleichmäßige Spaltmaße und saubere Übergänge zeigen sich im gesamten Gehäuse. Auch gegenüber der von Aufbau und Design vergleichbaren Night Cat 8839 punktet die WD-948 mit besserer Materialqualität.

Das dreilagige Gitternetz mit engeren Maschen fängt auch kleine Insekten wie Fruchtfliegen effektiv ein. Eine praktische Handschlaufe am Griffende ermöglicht das Aufhängen der Klatsche. Auch besitzt das Gerät eine CE-Zertifizierung. Das Gewicht bleibt angenehm leicht, was auch bei längerem Einsatz die Handhabung erleichtert.

Yissvic WD-948 – Bilderstrecke

Yissvic WD-948 – Bilderstrecke

Yissvic WD-948 – Bilderstrecke

Elektrische Fliegenklatsche Yissvic WD-948 im Test

Elektrische Fliegenklatsche Yissvic WD-948 im Test

Yissvic WD-948 – Bilderstrecke

Yissvic WD-948 – Bilderstrecke

Yissvic WD-948 – Bilderstrecke

Yissvic WD-948 – Bilderstrecke

Yissvic WD-948 – Bilderstrecke

Yissvic WD-948 – Bilderstrecke

Praxistest

Im Test zeigt die WD-948 ihre Stärken: Mücken und Fliegen werden bei Kontakt sofort mit 4000 Volt durchgebraten. Das engmaschige Gitternetz erhöht die Trefferquote deutlich – Insekten verfangen sich leicht darin. Dies hat allerdings auch einen Nachteil: Die Insekten bleiben nach getaner Arbeit oft im Netz hängen und lassen sich schwer entfernen.

Die Bedienung erfolgt über ein zweistufiges Sicherheitssystem: Erst muss der Schiebeschalter auf „Ein“ (mit oder ohne LED) gestellt werden. Dann hält man zusätzlich die Stromtaste gedrückt – nur so fließt Strom durch das Netz. Das verhindert Fehlbedienungen und ist eine wichtige Sicherheitsverbesserung. Das Aktivieren des Stromfluss führt zu einem kurzen Fiepgeräusch, das aber kaum störend ist. Die LED-Leuchte überzeugt mit guter Helligkeit und ermöglicht präzise Treffer auch in Dämmerung oder Dunkelheit.

Preis

Die Yissvic WD-948 weiß insbesondere mit ihrem guten Preis zu punkten. Aktuell bekommt man sie schon für 13 Euro bei Amazon. Damit unterbietet die Yissvic WD-948 die Konkurrenz deutlich.

Fazit

Für nur 13 Euro erhält man mit der Yissvic WD-948 ein richtig gute elektrische Fliegenklatsche mit moderner USB-C-Ladefunktion, hellem LED-Licht und zuverlässiger 4000-Volt-Technik. Die Verarbeitung übertrifft günstigere Konkurrenten deutlich, das Sicherheitskonzept überzeugt.

Kleinere Schwächen zeigen sich beim 750-mAh-Akku, der bei Dauereinsatz an seine Grenzen kommt. Auch das Entfernen toter Insekten aus dem engmaschigen Netz erfordert Geduld. Für Gelegenheitsnutzer und preisbewusste Käufer spielen diese Punkte aber kaum eine Rolle. Die Yissvic WD-948 ist unser verdienter Testsieger – sie beweist, dass gute Insektenabwehr nicht teuer sein muss.

Flexibelste Handhabung

Gecko Man

Die Elektrische Fliegenklatsche von Gecko Man punktet mit Teleskopstab, Kippfunktion und Ständer. Ob sich die 26 Euro lohnen, zeigt unser Test.

VORTEILE

- Teleskopstab für große Reichweite

- Schwenkbare Klatschfläche (90 Grad)

- Akkubetrieb (Laden per USB-C)

- LED-Lampe integriert

NACHTEILE

- relativ teuer (26 Euro)

- Standfunktion kann nützliche Insekten gefährden

Elektrische Fliegenklatsche Gecko Man mit rotierbarem Kopf im Test

Die Elektrische Fliegenklatsche von Gecko Man punktet mit Teleskopstab, Kippfunktion und Ständer. Ob sich die 26 Euro lohnen, zeigt unser Test.

Die elektrische Fliegenklatsche von Gecko Man hebt sich deutlich von der Konkurrenz ab. Während die meisten E-Klatschen nur ein simples Gitter mit Griff bieten, kommt das chinesische Modell mit einem ganzen Arsenal an Zubehör daher. Ein ausfahrbarer Teleskopstab, eine Standstation und sogar eine integrierte LED-Lampe machen aus der simplen Insektenjagd ein durchdachtes System.

Besonders clever: Die Klatschfläche lässt sich um 90 Grad schwenken. So erreicht man auch Insekten an der Zimmerdecke, ohne sich verrenken zu müssen. Die mitgelieferte Station verwandelt die Handklatsche in eine stehende Falle – praktisch, aber auch problematisch für schützenswerte Insekten.

Mit 26 Euro (4-Euro-Coupon anwählen) gehört die Gecko Man zu den teureren Modellen am Markt. Dafür bekommt man aber auch einiges geboten: USB-C-Ladefunktion, 1200-mAh-Akku und eine durchdachte Konstruktion. Wir haben getestet, ob sich die Investition lohnt.

Design & Verarbeitung

Die Gecko Man kommt in schlichtem Weiß daher. Mit Abmessungen von 24 x 3 x 43 cm und einem Gewicht von 750 g liegt sie gut in der Hand. Die Verarbeitung macht einen soliden Eindruck, alle Teile rasten sauber ein, spürbare Übergänge gibt es kaum.

Das mehrlagige Gitter soll die Treffsicherheit erhöhen – Insekten verfangen sich besser zwischen den Schichten. Der Teleskopstab fährt stufenlos aus und arretiert. Besonders durchdacht: die Kippfunktion der Klatschfläche. Sie lässt sich um 90 Grad schwenken und rastet in beiden Positionen sicher ein.

Der Schiebeschalter bietet drei Stellungen: Aus, Ein ohne Lampe und Ein mit LED-Beleuchtung. Eine Wandhalterung für die platzsparende Aufbewahrung liegt ebenfalls bei.

Praxistest

Im Test zeigt sich die Gecko Man von ihrer praktischen Seite, wir nutzen sie bereits seit einigen Jahren. Der Teleskopstab erreicht problemlos hohe Decken. Die Kippfunktion erweist sich als echter Mehrwert – endlich kann man Mücken an der Decke erwischen, ohne den Hals zu verrenken.

Die Bedienung erfolgt über einen Druckknopf, der gehalten werden muss. Nur dann fließt Strom durch das Gitter – eine wichtige Sicherheitsfunktion. Die LED-Lampe hilft bei schlechten Lichtverhältnissen.

Die mitgelieferte Station verwandelt die Klatsche in eine stehende Falle. Das Gerät steht dank Kunststoffarretierung sicher aufrecht. Praktisch für dauerhaften Einsatz, aber Vorsicht: So können auch nützliche Insekten ungewollt getötet werden. Der 1200-mAh-Akku hält im Test mehrere Tage bei normalem Gebrauch. Das Laden per USB-C geht flott.

Preis

Mit 26 Euro (4-Euro-Coupon anwählen) bei Amazon gehört die Gecko Man zu den teureren elektrischen Fliegenklatschen. Einfache Modelle gibt es schon ab 10 Euro. Für den Aufpreis bekommt man aber auch deutlich mehr: Teleskopstab, Kippfunktion, LED-Lampe, USB-C-Akku und diverses Zubehör. Wer nur gelegentlich eine Fliege erwischen will, ist mit günstigeren Modellen besser bedient. Für den regelmäßigen Einsatz rechtfertigt die Ausstattung den höheren Preis.

Fazit

Die elektrische Fliegenklatsche von Gecko Man ist mehr als nur ein simples Insekten-Grillgerät. Mit Teleskopstab, schwenkbarer Klatschfläche und Standfunktion bietet sie echten Mehrwert gegenüber der Konkurrenz. Die Verarbeitung überzeugt, die Handhabung ist durchdacht. Der USB-C-Akku mit 1200 mAh hält lange durch.

Kritikpunkte gibt es wenige: Der Preis von 26 Euro ist happig, und die Standfunktion kann auch nützliche Insekten gefährden. Trotzdem: Wer eine vielseitige E-Fliegenklatsche sucht und bereit ist, etwas mehr zu investieren, macht mit der Gecko Man nichts falsch. Sie ist die flexibelste Lösung im Test.

Preis-Leistungs-Sieger

Gardigo Klatschigo (Bzzz)

Die Gardigo Klatschigo ist mit 4 Euro die günstigste elektrische Fliegenklatsche im Test. Trotz mäßiger Verarbeitung überzeugt das Preis-Leistungs-Verhältnis.

VORTEILE

- unschlagbar günstiger Preis

- handliche Abmessungen

- mehrlagiges Fangnetz

NACHTEILE

- mäßige Verarbeitung mit Spalten

- nur einstufige Aktivierung

- Reststrom nach dem Ausschalten

Elektrische Fliegenklatsche für nur 4 Euro: Gardigo Klatschigo (Bzzz) im Test

Die Gardigo Klatschigo ist mit 4 Euro die günstigste elektrische Fliegenklatsche im Test. Trotz mäßiger Verarbeitung überzeugt das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vier Euro für eine elektrische Fliegenklatsche – das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Die Gardigo Klatschigo unterbietet viele Konkurrenten im Preis und wirft die Frage auf: Kann ein so günstiges Gerät überhaupt funktionieren?

Die Verwirrung beginnt schon beim Namen. Der Hersteller Tevigo nennt das Produkt Klatschigo, während manche Händler es wahlweise als Bzzz verkaufen. Manche Shops kombinieren sogar beide Namen zu „Klatschigo Elektrische Fliegenklatsche Bzzz grün“ – Hersteller und Händler scheinen sich nicht ganz einig zu sein, wie das Ding nun heißt.

Mit zwei AA-Batterien betrieben und einem mehrlagigen Gitternetz ausgestattet, verspricht die grüne Fliegenklatsche trotz Niedrigpreis effektive Insektenbekämpfung. Ob die Gardigo Klatschigo mehr als ein Billigprodukt ist, zeigt unser Test.

Design & Verarbeitung

Die Verarbeitung der Gardigo Klatschigo entspricht dem Niedrigpreis. Der schwarze Handgriff geht in einen grünen Rahmen über, der das Gitternetz umschließt. Der Kunststoff ist dabei mit einer Holz-artig gemaserten Oberfläche versehen – eine schöne Abwechslung. Die Übergänge zeigen jedoch deutliche Spalten und sichtbare Kanten, was den Eindruck schmälert. Der rote Bedienknopf an der Seite sitzt zudem etwas locker im Gehäuse.

Mit Abmessungen von 46 x 18,5 x 3,5 cm liegt die Klatschigo gut in der Hand. Das Gewicht ist durch die beiden AA-Batterien angenehm ausbalanciert. Das mehrlagige Gitternetz bietet Schutz vor direktem Kontakt mit den stromführenden Drähten. Eine rote LED signalisiert, wenn Strom durch das Gitter fließt.

Gardigo Klatschigo (Bzzz) – Bilderstrecke

Gardigo Klatschigo (Bzzz) – Bilderstrecke

Gardigo Klatschigo (Bzzz) – Bilderstrecke

Gardigo Klatschigo (Bzzz) – Bilderstrecke

Gardigo Klatschigo (Bzzz) – Bilderstrecke

Gardigo Klatschigo (Bzzz) – Bilderstrecke

Gardigo Klatschigo (Bzzz) – Bilderstrecke

Gardigo Klatschigo (Bzzz) – Bilderstrecke

Gardigo Klatschigo (Bzzz) – Bilderstrecke

Gardigo Klatschigo (Bzzz) – Bilderstrecke

Gardigo Klatschigo (Bzzz) – Bilderstrecke

Gardigo Klatschigo (Bzzz) – Bilderstrecke

Gardigo Klatschigo (Bzzz) – Bilderstrecke

Gardigo Klatschigo (Bzzz) – Bilderstrecke

Gardigo Klatschigo (Bzzz) – Bilderstrecke

Praxistest

Im Einsatz zeigt die Klatschigo Licht und Schatten. Fliegen und Mücken erlegt sie zuverlässig mit einem kurzen Knistern. Das mehrlagige Gitter verhindert, dass größere Insekten durchschlüpfen.

Problematisch ist die einstufige Bedienung: Ein versehentlicher Druck auf den seitlichen Knopf aktiviert sofort den Stromfluss. Teurere Modelle ab 10 Euro bieten hier ein zweistufiges System mit Schiebeschalter und Druckknopf, das Fehlbedienungen verhindert.

Ein weiteres Manko zeigte sich im Test: Nach dem Loslassen des Bedienknopfs bleibt noch kurz Reststrom im Gitter. Wer direkt nach der Benutzung das Gitter berührt, bekommt noch eine gewischt. Der Kondensator entlädt sich offenbar nicht sofort – bei anderen Modellen tritt dieses Problem nicht auf. Die beiden AA-Batterien halten bei normalem Gebrauch mehrere Monate. Die rote LED leuchtet zuverlässig bei aktivem Stromfluss.

Preis

Mit 4 Euro (zuzüglich Versand) ist die Gardigo Klatschigo geradezu unverschämt günstig. Markengeräte mit besserer Verarbeitung und zweistufigem Sicherheitssystem starten bei 10 Euro. Für den Preis einer Fliegenklatsche beim Discounter bekommt man hier ein elektrisches Modell. Das rechtfertigt kleine Schwächen bei der Verarbeitung.

Fazit

Die Gardigo Klatschigo ist der klare Preis-Leistungs-Sieger unter den elektrischen Fliegenklatschen. Für 4 Euro bekommt man ein solides Gerät, das Fliegen und Mücken zuverlässig erlegt. Die mäßige Verarbeitung mit sichtbaren Spalten und dem wackeligen Bedienknopf trübt den Gesamteindruck. Auch das fehlende zweistufige Sicherheitssystem kann zu ungewollten Aktivierungen führen. Besonders störend: Der Kondensator entlädt sich nach dem Ausschalten nicht sofort, wodurch noch kurz Reststrom anliegt.

Wer nur gelegentlich eine Fliege erwischen will, macht mit der Klatschigo nichts falsch. Der Preis ist unschlagbar, die Funktion gegeben. Für den Dauereinsatz oder höhere Ansprüche an Verarbeitung und Sicherheit lohnt sich der Griff zu teureren Modellen ab 10 Euro. Diese bieten dann eine zweistufige Aktivierung, bessere Materialqualität und sofortige Entladung. Als Einstieg in die Welt der elektrischen Fliegenklatschen ist die Gardigo Klatschigo aber trotz ihrer Schwächen keine schlechte Wahl.

Wocvryy XH-43

Die faltbare Wocvryy XH-43 punktet im Test mit USB-C-Akku, 4000 Volt Spannung und cleverer Klappfunktion. Für 10 Euro gibt es viel Technik gegen Insekten.

VORTEILE

- faltbares Design spart Platz

- großer 1800-mAh-Akku mit USB-C

- guter Preis (10 Euro)

NACHTEILE

- Verwendung als stationäre Falle kann nützliche Insekten erwischen

- Handhabe & Verarbeitung etwas schlechter

Elektrische Fliegenklatsche Wocvryy XH-43 im Test: Faltbar, mit Akku & USB-C

Die faltbare Wocvryy XH-43 punktet im Test mit USB-C-Akku, 4000 Volt Spannung und cleverer Klappfunktion. Für 10 Euro gibt es viel Technik gegen Insekten.

Die Wocvryy XH-43 sticht mit einem besonderen Feature aus der Masse heraus: Als eine der wenigen elektrischen Fliegenklatschen am Markt lässt sie sich zusammenfalten. Die Fangfläche klappt um 180 Grad hinter den Handgriff – ein cleveres Detail für alle, die wenig Stauraum haben. Mit 4000 Volt Spannung und einem 1800-mAh-Akku verspricht sie ordentlich Power gegen lästige Insekten.

Statt auf Wegwerf-Batterien setzt die XH-43 auf einen modernen USB-C-Anschluss zum Laden. Eine integrierte UV-LED soll Mücken anlocken und macht aus der Klatsche bei Bedarf eine stationäre Falle. Das zweistufige Sicherheitssystem mit Schieberegler und Druckknopf verspricht Schutz vor versehentlichen Auslösungen.

Zum Preis von 10 Euro bei Amazon unterbietet die Wocvryy viele Konkurrenten. Das macht neugierig: Kann eine so günstige Fliegenklatsche mit derart vielen Features überhaupt überzeugen? Wir haben die XH-43 ausgiebig getestet.

Design & Verarbeitung

Das Gehäuse der Wocvryy XH-43 besteht aus beigefarbenem Kunststoff. Mit ausgeklappten Maßen von 21 x 4 x 24 cm liegt sie gut in der Hand. Die Verarbeitung geht in Ordnung, bleibt aber hinter unserem Testsieger zurück. Das Highlight ist die Klappfunktion: Die Fangfläche lässt sich um 180 Grad nach hinten klappen, wodurch die Klatsche deutlich kompakter wird. Allerdings liegt sie beim Klatschen etwas weniger gut in der Hand. Eine kleine Gummi-Schlaufe am Griffende ermöglicht das Aufhängen.

Das Gitternetz ist auch hier mehrlagig, die äußeren Schichten dienen als Schutzgitter und verhindern versehentliche Berührungen der Strom-führenden Ebene in der Mitte. Diese Bauweise erhöht die Sicherheit erheblich.

Am Handgriff befinden sich zwei LED-Anzeigen: Eine leuchtet bei Stromfluss, die andere zeigt in drei Stufen den Akkustand. Der USB-C-Anschluss zum Laden sitzt geschützt im Griff.

Wocvryy XH-43 – Bilderstrecke

Wocvryy XH-43 – Bilderstrecke

Wocvryy XH-43 – Bilderstrecke

Wocvryy XH-43 – Bilderstrecke

Wocvryy XH-43 – Bilderstrecke

Wocvryy XH-43 – Bilderstrecke

Wocvryy XH-43 – Bilderstrecke

Wocvryy XH-43 – Bilderstrecke

Wocvryy XH-43 – Bilderstrecke

Wocvryy XH-43 – Bilderstrecke

Wocvryy XH-43 – Bilderstrecke

Wocvryy XH-43 – Bilderstrecke

Wocvryy XH-43 – Bilderstrecke

Praxistest

Im Test zeigt die Wocvryy XH-43 ihre Stärken. Die 4000 Volt erledigen Fliegen und Mücken zuverlässig mit einem hörbaren Knistern. Das zweistufige Sicherheitssystem funktioniert einwandfrei, zumindest in der ersten Position des Schiebereglers. Hier muss man zur Aktivierung des Stromfluss den Druckknopf gedrückt halten. Legt man den Schieberegler aber in die zweite, oberste Position, aktiviert man neben der violetten LED-Beleuchtung im Gitternetz auch den Modus als stationäre Falle. Damit fließt durchgehend Strom, auch ohne Betätigen des Druckknopfs. Hier muss man also bei der Auswahl aufpassen.

Die 90-Grad-Aufstellung für den Einsatz als Falle ist in jedem Fall auf dem Tisch eine wackelige Angelegenheit. Die UV-LED-Funktion ist in unseren Augen mehr Spielerei als Mehrwert, zumal das Licht auch als Taschenlampe kaum genügt.

Der 1800-mAh-Akku hält viele Wochen bei gelegentlicher Nutzung. Die Ladezeit beträgt über zwei Stunden über USB-C. Der Hersteller empfiehlt ausdrücklich, nur Standard-5V-Ladegeräte zu verwenden und warnt vor Schnellladern.

Preis

Mit 10 Euro bei Amazon ist die Wocvryy XH-43 vergleichsweise günstig, andere faltbare Klatschen sind meist teurer.

Fazit

Die Wocvryy XH-43 überrascht positiv. Für nur 10 Euro bekommt man eine durchdacht konstruierte elektrische Fliegenklatsche mit cleveren Features. Das faltbare Design ist praktisch für Transport und Lagerung, der 1800-mAh-Akku hält länger als bei der Konkurrenz. Die 4000 Volt erledigen Insekten zuverlässig, das mehrlagige Sicherheitsnetz und das zweistufige Aktivierungssystem sorgen für bessere Handhabung.

Die UV-LED-Funktion macht die Klatsche zur vielseitigen Insektenfalle, auch wenn hier Vorsicht geboten ist – nützliche Insekten könnten ebenfalls angelockt werden. Die Verarbeitung ist für den Preis Ordnung, die Einschränkungen beim Laden (laut Hersteller nur 5-Watt-Ladegeräte) könnten manche Nutzer stören.

Insgesamt ist die Wocvryy XH-43 eine klare Kaufempfehlung für alle, die eine günstige, aber gut ausgestattete elektrische Fliegenklatsche suchen. Sie beweist, dass niedriger Preis nicht gleichbedeutend mit schlechter Qualität sein muss.

Yissvic WD-9002

Die faltbare Yissvic WD-9002 verspricht platzsparende Insektenbekämpfung mit 4000 V. Unser Test zeigt, ob sich die elektrische Fliegenklatsche lohnt.

VORTEILE

- platzsparender Faltmechanismus

- vierstufige Ladestandsanzeige

- 1800-mAh-Akku mit langer Laufzeit

NACHTEILE

- wackelige Standfallen-Funktion

- Fallenmodus birgt Stromschlag-Risiko

- Verarbeitung mit kleinen Mängeln

Günstige Elektrische Fliegenklatsche faltet clever: Yissvic WD-9002 im Test

Die faltbare Yissvic WD-9002 verspricht platzsparende Insektenbekämpfung mit 4000 V. Unser Test zeigt, ob sich die elektrische Fliegenklatsche lohnt.

Die Yissvic WD-9002 hebt sich durch das faltbare Design von der Konkurrenz ab. Der Hersteller bewirbt das Gerät als vielseitige Lösung für drinnen und draußen. Mit 4000 V Ausgangsspannung (bei geringer Stromstärke) soll die Klatsche auch größere Insekten zuverlässig erledigen. Das Besondere: Die Klatschfläche lässt sich um 180 Grad über den Handgriff klappen. So verwandelt sich die sperrige Fliegenklatsche in ein kompaktes Gerät, das in die Schublade passt.

Der integrierte 1800-mAh-Akku lädt per USB-C. Top: Eine vierstufige LED-Anzeige informiert über den Ladestand. Für aktuell 14 Euro verspricht die Yissvic WD-9002 durchdachte Technik zum fairen Preis. Wir haben getestet, ob das Gerät hält, was es verspricht.

Design & Verarbeitung

Die Yissvic WD-9002 wirkt auf den ersten Blick wie eine normale elektrische Fliegenklatsche. Weißer Kunststoff dominiert das Design. Die Abmessungen von 20,4 × 3,8 × 33,8 cm liegen im üblichen Rahmen. Mit 267 g ist sie weder besonders leicht noch schwer.

Der Clou zeigt sich beim Faltmechanismus: Die Klatschfläche klappt um 180 Grad über den Griff. So schrumpft die Länge auf die Hälfte. Das spart Platz in der Schublade. Als Standfalle funktioniert das Konzept weniger gut – die Konstruktion wackelt zu stark.

Die Verarbeitung hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Das Polypropylen-Gehäuse macht einen stabilen Eindruck. Die Spaltmaße sind weitestgehend gleichmäßig. Störend wirkt die abstehende Kante am Griffende. Sie mindert die Optik unnötig. Die praktische Handschlaufe verhindert versehentliches Fallenlassen. Der USB-C-Port sitzt fest im Gehäuse. Die vierstufige LED-Anzeige überzeugt durch klare Ablesbarkeit.

Yissvic WD-9002 – Bilderstrecke

Yissvic WD-9002 – Bilderstrecke

Yissvic WD-9002 – Bilderstrecke

Elektrische Fliegenklatsche Yissvic WD-9002 im Test

Elektrische Fliegenklatsche Yissvic WD-9002 im Test

Yissvic WD-9002 – Bilderstrecke

Yissvic WD-9002 – Bilderstrecke

Yissvic WD-9002 – Bilderstrecke

Yissvic WD-9002 – Bilderstrecke

Praxistest

Im Alltag schlägt sich die Yissvic WD-9002 ordentlich. Die 4000 V erledigen Fliegen und Mücken zuverlässig. Das zweistufige Sicherheitssystem erfordert Eingewöhnung. Stufe 1 aktiviert nur die Bereitschaft – erst beim Drücken des zusätzlichen Knopfs fließt Strom. Das verhindert Unfälle.

Stufe 2 aktiviert den Fallenmodus mit LED-Beleuchtung. Hier fließt dauerhaft Strom und die LEDs könenn Insekten anlocken. Als Standfalle taugt die Konstruktion trotzdem kaum – sie kippt zu leicht um, trotz flach abgeschliffener Kante am Handgriff. Wie gut das funktioniert, hängt auch von der Unterlage ab, denn das Auflegen auf Tischen gelingt besser.

Der 1800-mAh-Akku hält bei normaler Nutzung mehrere Wochen. Die Ladezeit per USB-C beträgt etwa zwei Stunden. Die vierstufige Anzeige warnt rechtzeitig vor leerem Akku. Das Faltdesign bewährt sich beim Verstauen. Zusammengeklappt passt die Klatsche in jede Schublade.

Preis

Die Yissvic WD-9002 kostet aktuell 14 Euro bei Amazon. Für eine elektrische Fliegenklatsche ist das absolut im Rahmen.

Fazit

Die Yissvic WD-9002 ist eine solide elektrische Fliegenklatsche mit cleveren Details. Der Faltmechanismus spart Platz beim Verstauen. Die vierstufige Ladestandsanzeige informiert besser als bei der Konkurrenz. Mit einer Spannung von bis zu 4000 V und einem Akku mit 1800 mAh stimmt die technische Basis.

Schwächen zeigt die Verarbeitung bei Details wie der abstehenden Kante am Handgriff. Der Fallenmodus mit LED-Beleuchtung funktioniert nur bedingt – als Standfalle ist die Konstruktion zu wackelig. Das zweistufige Sicherheitssystem schützt vor versehentlichen Stromschlägen, erfordert aber Aufmerksamkeit bei der Bedienung – denn in der Stufe 2 für den Gebrauch als Falle fließt direkt Strom. Hier muss man vorsichtig sein, um Fehlbedienungen zu vermeiden.

Für wenig Geld bekommt man ein durchdachtes Gerät für den Hausgebrauch. Die Konkurrenz bietet aber bereits für die Hälfte des Preises sehr ähnliche Produkte. Letztlich reicht es für eine Empfehlung mit Einschränkungen.

Night Cat 8839

Die Night Cat 8839 elektrische Fliegenklatsche verspricht mit LED-Licht und 3000 V effektive Insektenbekämpfung. Unser Test zeigt jedoch deutliche Schwächen.

VORTEILE

- lange Akkulaufzeit

- LED-Lampe für Dunkelheit

- USB-C-Ladeanschluss

NACHTEILE

- Verarbeitung nicht gut

- schwächere LED als bei der Konkurrenz

- schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis

Elektrische Fliegenklatsche Night Cat 8839 im Test: Mit Akku und USB-C

Die Night Cat 8839 elektrische Fliegenklatsche verspricht mit LED-Licht und 3000 V effektive Insektenbekämpfung. Unser Test zeigt jedoch deutliche Schwächen.

Die Night Cat 8839 präsentiert sich als moderne elektrische Fliegenklatsche mit integrierter LED-Lampe für den Einsatz in der Dunkelheit. Mit 3000 V an Ausgangsspannung und einem dreilagigen Schutzgitter soll sie Insekten zuverlässig eliminieren und dabei sicher in der Handhabung sein. Auf dem Papier klingt das vielversprechend.

Die Night Cat 8839 tritt damit in direkte Konkurrenz zu etablierten Modellen wie unserem Testsieger Yissvic WD-948. Beide Klatschen setzen auf ähnliche Features: LED-Beleuchtung, USB-Ladefunktion und ein mehrlagiges Sicherheitsgitter. Unser Praxistest offenbart jedoch einige Schwachstellen, die den positiven Ersteindruck trüben.

Design & Verarbeitung

Die Produktbilder der Night Cat 8839 versprechen ein edles Design – die Realität sieht anders aus. Die giftgrünen Zierelemente wirken billig und sind alles andere als filigran eingearbeitet. Besonders problematisch ist die Verbindung zwischen Klatschfläche und Handgriff.

Die verschraubten Kunststoffteile sitzen locker und wackeln schon beim Schwingen. Schlägt man nach einem Insekt gegen eine Wand oder den Boden, biegt sich der obere Teil regelrecht durch. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern lässt auch Zweifel an der Langlebigkeit aufkommen.

Der Bedienknopf zum Aktivieren des Stromflusses sitzt locker im Gehäuse und lässt sich sogar drehen – ein weiteres Zeichen mangelhafter Verarbeitung. Immerhin sitzt der Schalter für die drei Modi (Aus/Ein/Ein mit LED) fest im Gehäuse. Die LED-Lampe wirkt weniger gut integriert als bei der Konkurrenz. Ein überdimensioniertes Kunststofffenster im Handgriff beherbergt zudem eine kleine rote LED, die bei aktivem Stromfluss leuchtet. Eine richtige Akkustandsanzeige fehlt. Die Aussparung im Handgriff für den USB-C-Anschluss wirkt unsauber verarbeitet.

Night Cat 8839 – Bilderstrecke

Night Cat 8839 – Bilderstrecke

Night Cat 8839 – Bilderstrecke

Night Cat 8839 – Bilderstrecke

Night Cat 8839 – Bilderstrecke

Elektrische Fliegenklatsche Night Cat 8839 im Test

Elektrische Fliegenklatsche Night Cat 8839 im Test

Night Cat 8839 – Bilderstrecke

Night Cat 8839 – Bilderstrecke

Night Cat 8839 – Bilderstrecke

Night Cat 8839 – Bilderstrecke

Praxistest

Im praktischen Einsatz erledigt die Night Cat 8839 ihre Hauptaufgabe: Sie tötet Fliegen und Mücken zuverlässig. Die 3000 V reichen aus, um Insekten beim Kontakt sofort zu eliminieren. Der Akku bietet eine Kapazität von 1200 mAh, was auch für eine längere Zeit ohne Laden genügen sollte. Die LED-Lampe hilft bei schlechten Lichtverhältnissen, schwächelt aber gegenüber der Konkurrenz.

Störend ist allerdings die wackelige Konstruktion im Alltag. Die instabile Verbindung zwischen Griff und Klatschfläche mindert das Vertrauen in die Haltbarkeit erheblich. Zudem gibt es ein dreilagiges Schutzgitter. Mit 300 bis 400 g (je nach Modellvariante) liegt die Klatsche gut in der Hand, auch wenn die Verarbeitung insgesamt zu wünschen übrig lässt.

Preis

Die Night Cat 8839 kostet aktuell sowohl in Größe M als auch in Größe L (2-Euro-Coupon anwählen) rund 20 Euro bei Amazon. Für diesen Preis erwarten Käufer eine solide Verarbeitung und durchdachte Konstruktion. Beides kann die Night Cat nicht bieten.

Wer Wert auf eine große Akkukapazität legt, könnte hier einen Kompromiss eingehen. Angesichts der Verarbeitungsmängel ist das Preis-Leistungs-Verhältnis aber insgesamt nicht überzeugend.

Fazit

Die Night Cat 8839 ist eine elektrische Fliegenklatsche mit gemischten Qualitäten. Ihre Grundfunktion erfüllt sie zuverlässig: Insekten werden effektiv eliminiert, die LED-Lampe hilft im Dunkeln und der Akku hält lange durch.

Leider scheitert die Night Cat an der Verarbeitung. Die wackelige Verbindung zwischen Griff und Klatschfläche ist ein gravierender Mangel, der Zweifel an der Haltbarkeit weckt. Lockere Bedienelemente und billig wirkende Zierelemente verstärken den negativen Eindruck. Für weniger Geld bekommt man bei Yissvic eine stabilere Klatsche – auch wenn dort der Akku kleiner ausfällt.

Insekten Schröter

Der Insekten Schröter bezeichnet sich als „das Original“ unter den elektrischen Fliegenklatschen. Ob der höhere Preis gerechtfertigt ist, zeigt unser Test.

VORTEILE

- praktische Tragetasche im Lieferumfang

- unkomplizierte Bedienung

- lange Marktpräsenz seit 2008

NACHTEILE

- nur einstufige Sicherung (Unfallgefahr)

- schlechte Verarbeitung der Jäger-Version

- Batterien nicht im Lieferumfang

Elektrische Fliegenklatsche mit Batterie ab 17 Euro: Insekten Schröter im Test

Der Insekten Schröter bezeichnet sich als „das Original“ unter den elektrischen Fliegenklatschen. Ob der höhere Preis gerechtfertigt ist, zeigt unser Test.

Der Name bleibt hängen: Insekten Schröter. Die elektrische Fliegenklatsche trägt einen ungewöhnlichen Namen, der sich ins Gedächtnis brennt. Laut Hersteller ist das Produkt bereits seit 2008 auf dem Markt und bezeichnet sich selbstbewusst als „das Original“. In einer auffällig gestalteten Tragetasche kommt die Fliegenklatsche daher – ein erster Hinweis darauf, dass man sich hier vom Wettbewerb abheben möchte.

Mit einem Preis von 17 Euro bei Amazon (zuzüglich Versand) für die Basisversion mit AA-Batterien liegt der Insekten Schröter deutlich über vielen Konkurrenzprodukten, die bereits unter 10 Euro zu haben sind. Unser Testsieger kostet nur 13 Euro. Neben dem Standardmodell gibt es weitere Varianten: Eine Jäger-Version in Camouflage-Optik mit integriertem Display und Insektenzähler für 31 Euro sowie eine Akku-Variante mit USB-C-Ladefunktion für 30 Euro. Ob sich der Aufpreis lohnt, haben wir im ausführlichen Praxistest untersucht.

Das Testgerät des Jäger-Modells hat uns der Hersteller zur Verfügung gestellt.

Design & Verarbeitung

Das Kunststoffgehäuse des Insekten Schröters zeigt sich zweifarbig: Das Handteil kommt in klassischem Schwarz, während der Rahmen der Klatschfläche in einem silbrig bis anthrazit verlaufenden Farbton gehalten ist. Mit Abmessungen von 500 x 190 x 30 mm liegt die Fliegenklatsche gut in der Hand. Das Gewicht von 226 g (ohne Schutzhülle) ist angenehm leicht. Die Stromversorgung erfolgt über zwei AA-Batterien mit 1,5V, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Elektrische Fliegenklatsche Insekten Schröter im Test

Elektrische Fliegenklatsche Insekten Schröter im Test

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Insekten Schröter – Bilderstrecke

Die Verarbeitung der Standardversion ist solide, aber die teurere Jäger-Variante zeigt deutliche Schwächen: Der Bedienknopf sitzt schief, und das aus zwei Einzelschalen bestehende Handteil weist spürbare Spaltmaße auf. Man kann die Schalen sogar auseinanderdrücken – bei einem Gerät für 31 Euro ist das inakzeptabel. Womöglich haben wir hier aber auch ein Montagsgerät erwischt.

Praxistest

Im praktischen Einsatz überrascht der Insekten Schröter positiv: Trotz des einlagigen Gitters gelingt der Insektenfang zuverlässig. Während Konkurrenzprodukte oft auf mehrlagige Gitter setzen, um zu verhindern, dass Insekten zwischen den Stäben hindurchschlüpfen, funktioniert die einfachere Konstruktion hier erstaunlich gut – er klärt die Stichfrage also durchweg erfolgreich.

Die Bedienung erfolgt über einen einzelnen Druckknopf im Handteil. Solange man ihn gedrückt hält, fließt Strom durch die Gitterstäbe. Eine rote LED signalisiert den aktiven Betrieb. Diese Ein-Knopf-Lösung ist zwar intuitiv, birgt aber Risiken: Ein versehentliches Aktivieren ist schnell passiert. Andere Modelle arbeiten mit zweistufigen Systemen, bei denen erst ein Schiebeschalter betätigt werden muss, bevor der Aktivierungsknopf funktioniert.

Preis

Aktuell kostet der Insekten Schröter in der Basisversion knapp 17 Euro bei Amazon (zuzüglich Versand).

Viele funktionsfähige Alternativen gibt es bereits ab unter 10 Euro, der aktuelle Testsieger kostet nur 13 Euro. Die Jäger-Version mit Display und Insektenzähler schlägt mit 31 Euro zu Buche – für ein nettes Gadget ein stolzer Preis. Die Akku-Variante mit USB-C-Ladefunktion kostet 30 Euro. Angesichts der Verarbeitungsmängel bei den teureren Modellen und der fehlenden Sicherheitsfunktionen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht überzeugend.

Fazit

Der Insekten Schröter ist ein zwiespältiges Produkt. Der einprägsame Name und die lange Marktpräsenz seit 2008 sprechen für sich. Die mitgelieferte Tragetasche ist praktisch, und im Test funktioniert das einlagige Gitter überraschend gut. Die LED-Statusanzeige ist hilfreich.

Allerdings trüben mehrere Faktoren das Gesamtbild: Die Ein-Knopf-Bedienung ohne zusätzliche Sicherung erhöht das Risiko versehentlicher Aktivierung. Der Preis von 17 Euro liegt deutlich über dem vieler Konkurrenten. Besonders enttäuschend ist die Verarbeitung der 31 Euro teuren Jäger-Version mit schief sitzendem Bedienknopf und deutlichen Spaltmaßen.

Für Nostalgiker und Fans des „Originals“ mag der Insekten Schröter seine Berechtigung haben. Wer jedoch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und durchdachte Sicherheitsfunktionen sucht, findet bei der Konkurrenz bessere Alternativen. Mit 13 Euro kostet der aktuelle Testsieger deutlich weniger und bietet mehr Sicherheit. Der Insekten Schröter bleibt damit eine teure Geschmackssache.

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 Monaten