Apps & Mobile Entwicklung

MGS: Snake Eater in schöner und schneller mit DLSS 4 & FSR 4

Mit Hilfe von DLSS 4 und FSR 4 lassen sich Bildqualität und Performance in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater deutlich verbessern. Welche Tools es braucht, um beide Technologien im Remake nutzen zu können, erklärt dieser Artikel und liefert im Anschluss umfassende Vergleiche zwischen DLSS 4, DLSS 3, FSR 4 und FSR 3.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater mit DLSS 4 und FSR 4

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (Test) ist ein sehr schickes Remake in der Unreal Engine 5 geworden, das jedoch eine sehr schnelle Grafikkarte benötigt. Upsampling ist daher schnell die entscheidende Funktion, um die Performance im grünen Bereich und die Bildqualität zugleich hoch zu halten. Das Spiel selbst stellt dafür aber nicht die besten Mittel bereit: Denn DLSS 4 und FSR 4 unterstützt der Titel nicht und auch die Treiber (Nvidia App) können daran nichts ändern.

Dennoch ist es möglich, die neuesten Upsampling-Technologien in dem Spiel zu benutzen. Wie das genau funktioniert und wie viel besser das schlussendlich gegenüber älteren Upsampling-Techniken aussieht, klärt der Artikel.

DLSS 4 und FSR 4 ohne Support nutzen

Um die Unterstützung von DLSS 4 ist es aktuell gut gestellt: Spieleentwickler können DLSS 4 bereits seit dem Launch der GeForce RTX 5090 (Test) in das Spiel integrieren, alternativ lassen sich in der Nvidia-App DLSS-3-Titel auf DLSS 4 umwandeln. Letzteres geht aber nur, wenn das Spiel auf einer Whitelist dafür steht. Beides ist bei Snake Eater nicht der Fall

Auch bei FSR 4 gibt es diese beiden Möglichkeiten, doch Entwickler können FSR 4 ohne direkten Support von AMD wortwörtlich erst seit einigen Tagen direkt ins Spiel einbauen: AMD hat sich mit dem SDK für FSR 4 sehr viel Zeit gelassen. Snake Eater bietet daher noch kein FSR 4.

Aber auch AMDs Treiber kann FSR 4 „aktivieren“. Dazu muss der Titel aber FSR 3.1 unterstützen und AMD muss das Spiel auf einer Whitelist haben. Snake Eater unterstützt jedoch kein FSR 3.1, sondern nur FSR 3.

Inhaber einer GeForce RTX oder Radeon RX 9000 fragen sich – was tun? Wie bekommt man den Titel vielleicht doch noch mit DLSS 4 oder FSR 4 zum Laufen?

DLSS 4 mit dem Nvidia Profile Inspector

Bei Nvidia ist das ziemlich einfach. Dazu benötigt es das Tool Nvidia Profile Inspector (Download), das es bereits seit Jahren gibt. Mit diesem lassen sich, wie der Name bereits vermuten lässt, Treiberprofile bearbeiten. Ein zusätzliches Problem in diesem Fall: Der aktuelle Nvidia-Treiber GeForce 581.08 hat noch gar kein Profil für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Wird der Name des Spiels in der Suchleiste des Tools eingegeben, gibt es keinen Treffer.

Also muss ein neues Profil erstellt und dieses mit dem Spiel verknüpft werden. In Spielen mit der Unreal Engine 5 liegt die benötigte Ausführungsdatei für gewöhnlich im Verzeichnis „Spielname/Binaries/Win 64“ und so ist dies auch für Snake Eater. Hier lautet der korrekte Pfad „MGSDelta/MGSDelta/Binaries/Win 64“. Anschließend muss im Nvidia Profile Inspector unter dem Settings-Punkt „Common“ die Option „DLSS – Enable DLSS Override“ auf „On – DLSS overridden by latest available“ gestellt werden und direkt der Punkt darunter „DLSS – Forced Preset Letter“ auf „Preset K“. Bei Preset K handelt es sich um die neueste Variante des Transformer-Modells. Ab sofort läuft der Titel, auch wenn im Spiel DLSS 3 ausgewählt ist, mit DLSS 4.

FSR 4 mit dem Optiscaler

Auf PCs mit AMD Radeon RX 9000 kommt dagegen das Tool Optiscaler (Download) zum Einsatz, das sich generell mit Upsampling beschäftigt. Der Einrichtungsprozess ist in diesem Fall etwas komplizierter, schlussendlich aber dennoch kein Hexenwerk und schnell durchzuführen – auch wenn Metal Gear Solid Delta: Snake Eater eine Extrawurst haben will.

Beim Optiscaler gilt es anders als beim Nvidia Profile Inspector zu bedenken, dass dieser DLL-Dateien manipuliert. In den meisten Spielen ist das kein Problem, jedoch können Anti-Cheat-Mechanismen darauf reagieren. Hat ein Spiel ein Anti-Cheat-Tool integriert, sollte man daher eher Abstand nehmen. In Snake Eater ist das kein Problem.

Sämtliche Optiscaler-Dateien müssen immer in das Hauptverzeichnis des Spiels kopiert werden, wo auch die Ausführungsdatei liegt. In UE5-Spielen ist dies für gewöhnlich „Spielname/Binaries/Win 64“ und das ist auch bei Snake Eater der Fall. Hier lautet der korrekte Pfad „MGSDelta/MGSDelta/Binaries/Win 64“. Etwaige bereits vorhandene Dateien können bedenkenlos überschrieben werden.

Anschließend ist ein Doppelklick auf die Batch-Datei „setup_windows“ nötig und dann kann Optiscaler konfiguriert werden: Beim ersten Punkt „Choose a filename for Optiscaler“ einfach die „1“ auswählen und mit „y“ bestätigen. Danach mit „1“ (AMD/Intel) oder „2“ (Nvidia) bestätigen, welche Grafikkarte im Rechner steckt; Bei einer RDNA-4-Grafikkarte für FSR 4 ist entsprechend „1“ zu drücken.

MGS: Snake Eater will einen kleinen Sonderweg

Nun kommt die Extrawurst: In fast allen Spielen sollte danach die Option „1“ ausgewählt werden, damit nicht die FSR-, sondern die DLSS-Inputs beim Upscaling genutzt werden, was unter Umständen Vorteile haben kann. Für gewöhnlich ist die Installation von Optiscaler damit abgeschlossen.

In MGSD: Snake Eater funktioniert das aber nicht, hier muss die „2“ zum Ablehnen der Funktion ausgewählt werden. Daraufhin muss im Ordner des Spiels mit den Optiscaler-Dateien die Datei „optiscaler.ini“ geöffnet und der Punkt „Enables Nvidia GPU spoofing for DXGI“ gesucht werden. Der Eintrag „Dxgi=auto“ muss auf „Dxgi=true“ abgeändert werden, ansonsten funktioniert der Optiscaler in dem Spiel nicht korrekt.

Mittels „Einfg“ öffnet sich der Optiscaler im Spiel

Optiscaler ist nun in das Spiel integriert, aber noch nicht konfiguriert. Dazu muss nach dem Spielstart die Einfügen-Taste („Einfg“ auf einer deutschen Tastatur). Wenn im Overlay als Allererstes nicht „Upscalers“ und „XeSS“ stehen, muss im Grafikmenü des Spiels noch die Upsampling-Option DLSS (ja, auch auf einer Radeon) ausgewählt werden. Mit im Grafikmenü aktiviertem FSR funktioniert der Optiscaler sonst zwar auch, nicht aber so in Snake Eater.

Standardmäßig wandelt der Optiscaler immer alles auf XeSS um, was sich in der Konfigurationsdatei des Tools ändern lässt. Ist der Optiscaler also in einem Spiel installiert und dort FSR oder DLSS ausgewählt, wandelt das Tool dieses immer in XeSS um. Um dies in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zu ändern, muss direkt beim ersten Menüpunkt des Tools das Drop-Down-Menü geöffnet, „FSR 3.X/4“ ausgewählt und mit dem Button „Change Upscaler“ bestätigt werden.

Daraufhin wird sich das Menü des Tools etwas ändern und unter dem Punkt „FFX Settings“ sollte nun „FSR 4.0.2“ stehen und damit die gerade erst erschienene Version von FSR 4. FSR 4 ist damit aktiv.

Wer selbst einen direkten Vergleich zwischen den Upsampling-Varianten durchführen will, kann anstatt FSR 4.0.2 auch FSR 3.1.5, FSR 2.3.4 oder eben XeSS auswählen. Genauso lassen sich auch andere Optionen einstellen, wie zum Beispiel das genaue KI-Modell von FSR 4 und noch so einiges mehr. Dies ist mit einer Ausnahme aber alles nicht notwendig.

Bei der Bildschärfe kann es Unterschiede geben

Eine weitere Information ist noch wichtig: DLSS 4 und FSR 4 benötigen eigentlich kein Nachschärfen mehr, gerade in Bewegung ist die Bildschärfe allen anderen Upsampling-Varianten weit überlegen. Wenn nun ein Spiel jedoch automatisch beim Einsatz von DLSS oder FSR nachschärft und Optiscaler verwendet wird, fällt das Nachschärfen weg. Das ist auch in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater der Fall, weswegen zum Beispiel das spieleigene FSR 3 im Stillstand schärfer aussieht als ein per Optiscaler aufgezwungenes FSR 4 – in Bewegung dreht sich das dann wieder um.

Wer nun auch mit FSR 4 diese Bildschärfe haben möchte, kann im Optiscaler selbst nachschärfen. Rechts oben findet sich der Punkt „Sharpness“. Danach müssen bei „Override“ und „Enable RCAS“ Haken gesetzt werden und mittels des Sliders lässt sich die Schärfe einstellen. Mit der Einstellung „0.5“ weisen FSR 4 und DLSS 4 im Stillstand eine vergleichbare Schärfe auf. Für die folgenden Bildqualitätsvergleiche hat die Redaktion die Bildschärfe auf diesen Wert gesetzt. Allerdings sind sowohl DLSS 4 als auch FSR 4 damit etwas überschärft.

Apps & Mobile Entwicklung

Tuxedo InfinityBook Pro 15: Linux-Laptop mit Intel Core Ultra 7 255H kommt im November

Das InfinityBook Pro 15 ist, wie der Name bereits verrät, ein 15-Zoll Notebook. Im Gegensatz zum bereits erhältlichen AMD-Modell von Tuxedo, kommt nun auch ein mit Intel Core Ultra 7 255H ausgestattetes Modell im November. Zu Preisen ab 1.399 Euro gibt es 2.560 × 1.600 Pixel im 16:10-Format und bis zu 128 GB Arbeitsspeicher.

Das Tuxedo InfinityBook Pro 15 – Gen10

Das kommende InfinityBook Pro 15 in der Intel-Ausführung kommt im Vollmetallgehäuse. Bei einem Gewicht von 1,75 kg und einer Bauhöhe von unter 2 cm findet sich im 15,3-Zoll-Modell ein mit 2.560 × 1.600 Pixel auflösendes Display. Dabei gibt es eine 100-prozentige sRGB-Abdeckung und eine Helligkeit von bis zu 500 cd/m². Für den mobilen Betrieb steht ein 99-Wh-Akku zur Verfügung. Die je nach gewähltem Leistungsmodus bis zu 90 Watt Verbrauch des Intel Core Ultra 7 255H, werden mit zwei Low-Profile-Lüftern abgeführt. Für besseres Arbeiten steht dem Nummerblock auch die Wahl zwischen ANSI- und ISO-Tastatur zur Seite.

Auch beim Thema Anschlüsse geht Tuxedo in die Vollen: Zwei USB-C-Anschlüsse mit Power Delivery stehen zur Verfügung. Dabei ist einer als USB-C 3.2 Gen2 (10 GBit/s) und der andere als Thunderbolt 4 (40 GBit/s) implementiert. Die Leistungsaufnahme über Thunderbolt beträgt dabei bis zu 150 Watt. Die Bildausgabe ermöglicht den Anschluss von bis zu drei externen Monitoren. Neben einem dedizierten HDMI-2.1-Anschluss (32 Gbit/s) können auch beide USB-C-Steckplätze Video ausgeben. Der 3.2-Gen2-Stecker beherrscht hierbei DisplayPort 1.4a (32,4 Gbit/s) und die Thunderbolt-4-Schnittstelle sogar DisplayPort 2.1 mit 80 Gbit/s. Drei klassische USB-A-Anschlüsse (5 Gbit/s), 2-in-1-Audio, LAN (1 Gbit/s) und ein Kensington-Lock NanoSaver runden das Set ab. Einzeln hervorzuheben ist auch noch der Full-Size-Kartenleser.

Intel Core Ultra 7 255H als Herzstück des InfinityBook Pro 15

Das Herzstück des neuen Laptops bildet der Intel Core Ultra 7 255H. Mit 6 Performance-, 8 Effizienz- und 2 Low-Power-Effizienz-Kernen stehen auch 16 Threads zur Verfügung. Dabei ist die TDP auf bis zu 90 Watt ausgelegt. Im Tuxedo Control Center lassen sich dabei die Modi Balanced (35 Watt), Enthusiast (45 Watt) und Overboost (90 Watt) festlegen. Für die Ableitung der Wärme wird Honeywell PTM7958 genutzt, wobei es sich um eine spezielle Wärmeleitpaste mit Phasenwechselmaterial handelt.

Für die Grafikausgabe zeichnet sich die integrierte Intel Arc 140T verantwortlich. Mit Xe+-Architektur, 8 Kernen (128 CU) und bis zu 2,25 GHz steht genügend Rechenleistung bereit.

Der Prozessor ermöglicht im alltäglichen Websurfing im WLAN und mit reduzierter Displayhelligkeit bis zu 10 Stunden Laufzeit.

Breite Speicherauswahl

Das InfinityBook Pro zeichnet sich mit großer Auswahl an Speichermöglichkeiten aus. Die beiden RAM-Slots nehmen bis zu 128 GB DDR5-5600-RAM auf oder alternativ bis zu 96 GB, aber dafür hoch taktende DDR5-6400.

Auch beim Festspeicher stehen zwei M.2-2280-Slots bereit, um zwei SSDs aufzunehmen. Entsprechend lässt sich das Notebook mit bis zu 8 TB konfigurieren.

Das Linux-Notebook – mit vorinstalliertem Tuxedo OS

Tuxedos Besonderheit ist die Kompatibilität mit Linux. Nicht nur werden die Komponenten der Laptops entsprechend zusammengestellt, auch lassen sich die Geräte mit vorinstalliertem Tuxedo OS ordern. Dabei handelt es sich um eine Ubuntu-basierte Distribution aus eigenem Haus mit entsprechendem Support durch den Hersteller. Alternativ gibt es die Möglichkeit, Ubuntu vorinstallieren zu lassen oder das Gerät gänzlich ohne Betriebssystem zu erhalten. Als Besonderheit bietet Tuxedo auch die Möglichkeit Windows im Dual-Boot vorzuinstallieren. Windows-Treiber werden zu jedem Gerät bereitgestellt.

Garantie und Preis

Tuxedo bietet für den Laptop 2 Jahre Pick-Up and Return, bzw. 12 Monate auf Verschleißteile wie Akku und Netzteil. Das neue InfinityBook Pro 15 Gen 10 lässt sich zu Preisen ab 1.399 vorbestellen und erscheint im November 2025.

Eine ausführliche Übersicht zu dem Gerät findet sich auf der Produktseite direkt bei Tuxedo.

Alternativ gibt es auch AMD-Modelle mit Ryzen AI 7 350, AI 9 365 und AI 9 HX 370.

Apps & Mobile Entwicklung

Video-Bilder mit Grok erstellen? So einfach funktioniert es

KI-Videos sind aktuell der heiße Scheiß im Netz. AI Slop flutet die Plattformen, Tools wie Sora 2 oder Veo 3 von Google zeigen, was für unglaubliche Clips möglich sind. Problem: Die Tools sind entweder nicht für jedermann oder nur für Geld verfügbar Wer ohne teure Abos kostenlose Videos generieren kann, kann das ab sofort bei Grok – und wir zeigen Euch, wie’s geht.

Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, wenn ihr mich fragt: Einerseits werden wir jetzt schon zugemüllt mit KI-Content, andererseits kann man aber auch wirklich kreative Dinge erstellen. Dinge, die uns entweder zuvor nicht möglich waren, oder für die echte Videostudios sehr viel Zeit, Geld, Personal und Energie hätten investieren müssen.

Kostenlose KI-Videos? So geht’s

Ich erspare uns jetzt Kommentare zu Elon Musk, denn ja: Die Plattform, von der wir hier reden, gehört zu xAI, also Musks KI-Unternehmen. Mit Grok, so der Name des KI-Chatbots, hat Musk eine technisch mittlerweile sehr gute Alternative zu ChatGPT, Gemini usw. geschaffen. Wo andere Tools zicken, wenn es beispielsweise darum geht, Prominente in abstrusen Bildern zu generieren, ist das bei Grok problemlos möglich.

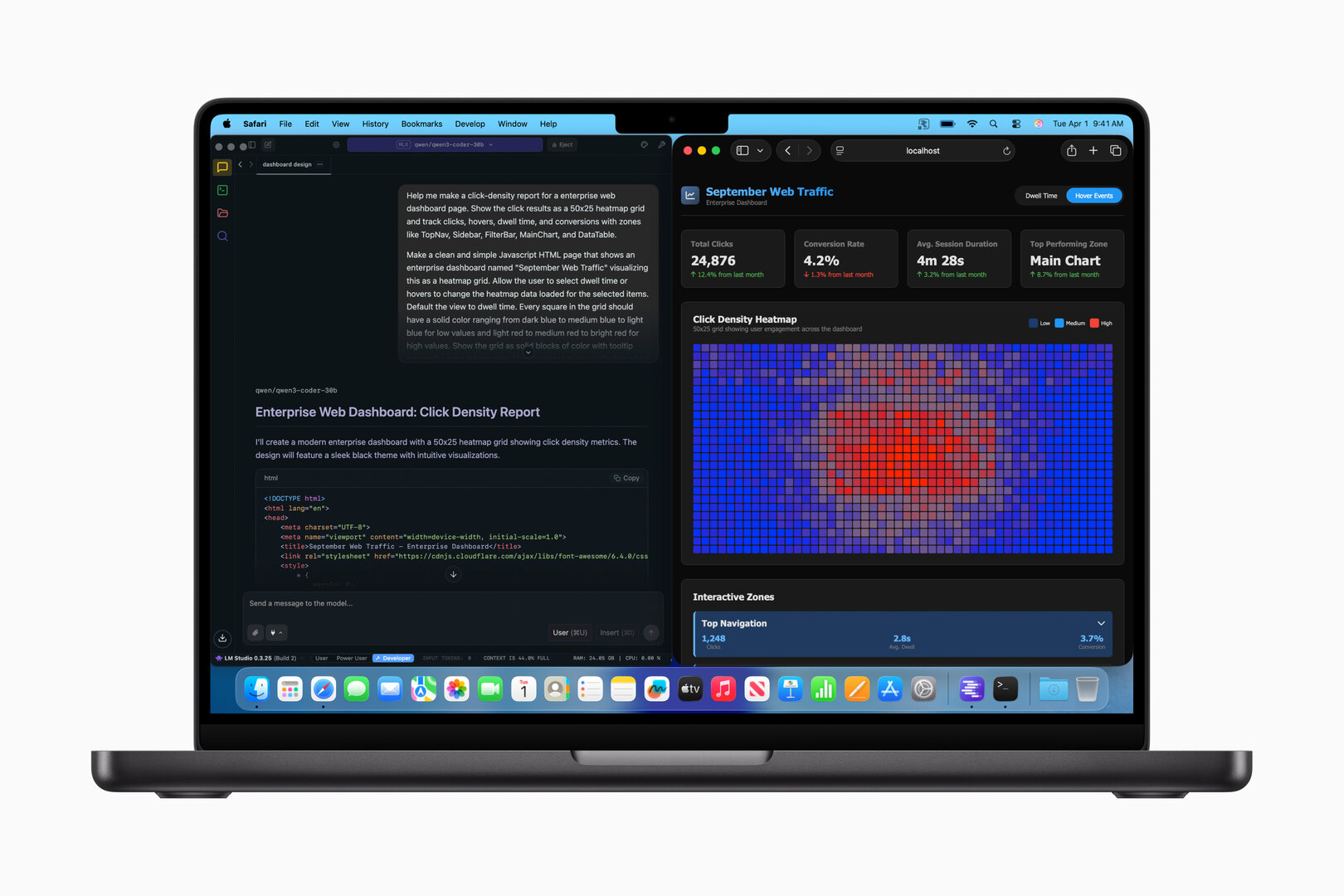

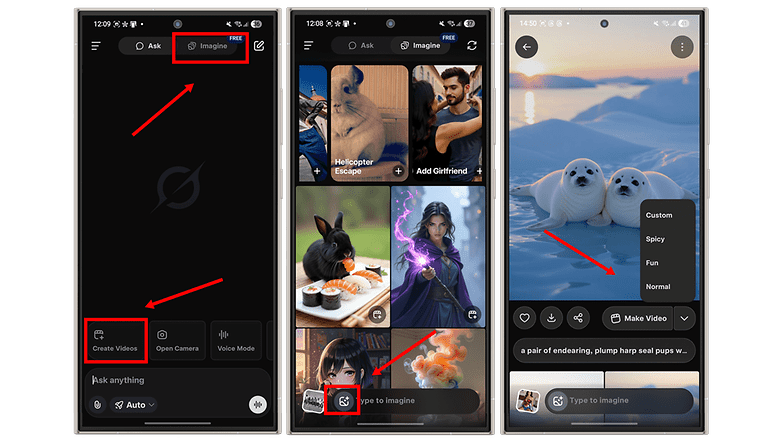

Und ähnlich funktioniert es auch mit den Videos. Mit Grok Imagine könnt Ihr jetzt also sechs Sekunden lange Video-Clips generieren lassen. Wie das geht? Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung:

- Ladet Euch Grok für Android oder iOS herunter.

- Öffnet die Grok-App.

- Klickt oben rechts auf „Imagine“, oder alternativ unten links auf „Create Videos“

- Gebt jetzt unten einen beliebigen Text-Prompt ein und lasst so entsprechende Bilder generieren. Alternativ könnt Ihr auch in der Eingabezeile auf das Bild-Icon tippen und ein eigenes Foto als Vorlage auswählen oder vorgefertigte Vorlagen nutzen.

- Wählt aus vielen erstellten Vorlagen oder Eurer Galerie das gewünschte Bild aus und lasst Euch jetzt ein Video generieren. Ihr könnt dabei wählen aus vier Modi: Benutzerdefiniert, Lustig, normal – oder spicy!

- Nach Fertigstellung könnt Ihr entweder mit derselben Vorlage einen neuen Clip erstellen, oder aber das erhaltene Video teilen bzw. herunterladen.

Was Ihr beim Generieren der Videos beachten müsst

Ihr könnt die App kostenlos nutzen, sowohl als Chatbot und auch fürs Generieren von Bildern. Jetzt ist die Video-Funktion eben dazugekommen, wobei ich Euch allerdings das Limit nicht nennen kann. Ich habe es zunächst mit etwa 40 Videos ausprobiert, bevor mich die App gebeten hat, für mehr Videos doch bitte den Premiumtarif zu buchen. Heute allerdings kann ich erneut Videos erstellen und habe bestimmt auch schon 10-15 als Test für diesen Beitrag generiert.

Worum ich Euch also bitten möchte: Nutzt die Funktion bitte mit Bedacht. Einmal aus eigenem Interesse, damit Ihr nicht vorschnell ans Limit geratet und dann in die Röhre schaut. Wie gesagt: Ich kann Euch nicht sagen, ob Grok da jederzeit wieder unser Konto mit Video-Versuchen auffüllt, oder ob diese Quelle irgendwann komplett versiegt.

Zum anderen wissen wir ja, dass jede Chat-Anfrage, jedes generierte Bild und erst recht jedes generierte Video Strom verbraucht. Wir sollten uns daher angewöhnen, etwas nachhaltiger zu denken. Erstellt also gerne die verrücktesten Clips, die Euch einfallen – aber eben in Maßen.

Und noch eine Bitte: Ihr habt oben in der Anleitung gesehen, dass es auch einen „Spicy“-Mode gibt. Der sorgt dafür, dass sich eine Fotovorlage lasziv räkelt oder gar entblättert. Bei generierten Bildern ist das nutzbar, aber auch hier bitte wieder mit Bedacht. Bei Euren eigenen Bildern, die Ihr als Quelle hochladet, fällt der „Spicy“-Modus weg. Vermutlich auch aus gutem Grund.

Also, jetzt, wo ich Euch erklärt habe, wie es funktioniert: Probiert es aus, habt Spaß – aber wie gesagt: Macht es in jeglicher Hinsicht bitte mit Maß!

Apps & Mobile Entwicklung

Apple M5: Eine Evolution in 3 nm mit Fokus auf Grafik und KI

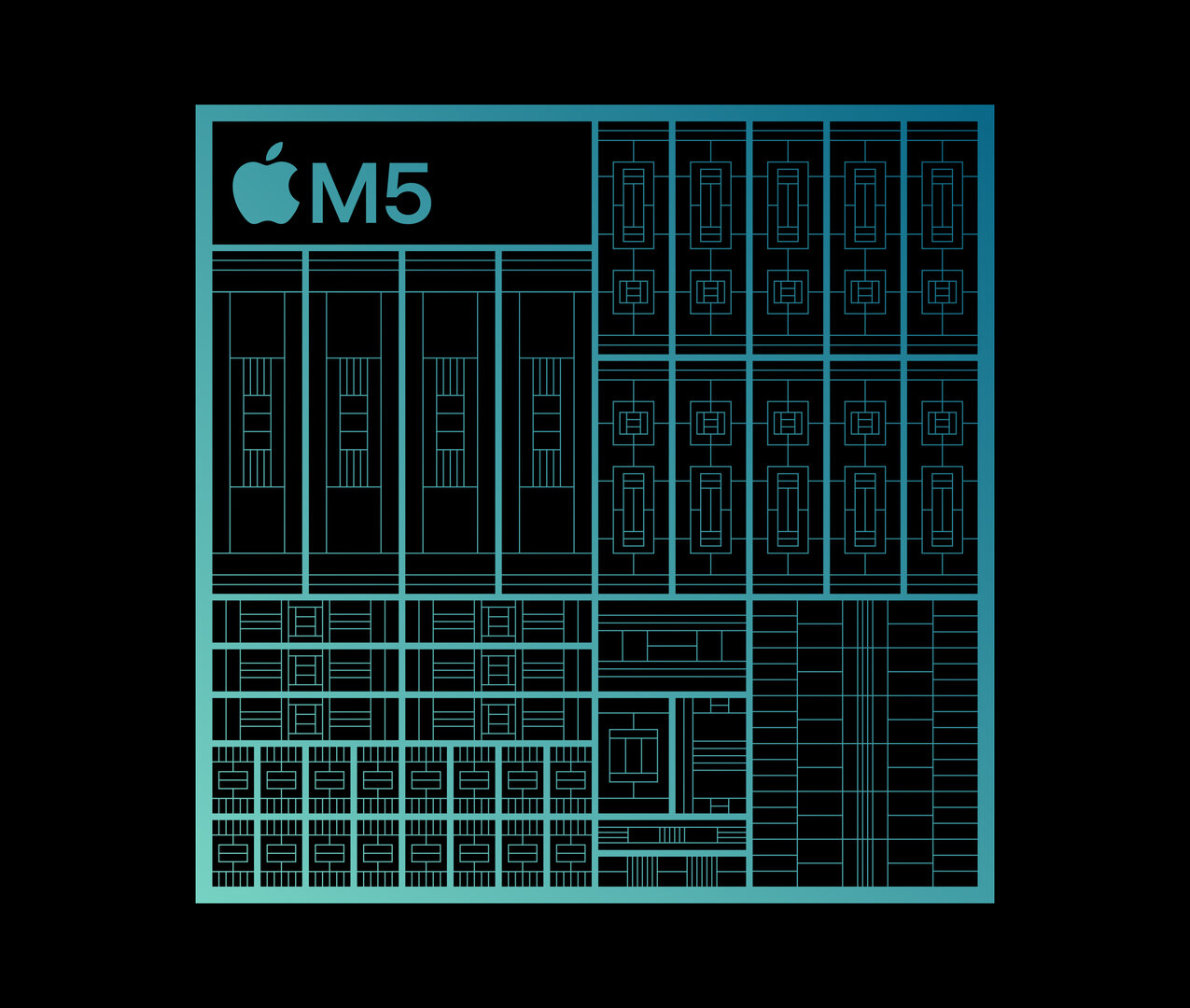

Obwohl der M5 wie sein Vorgänger erneut 10 Kerne bei CPU und GPU besitzt und wieder in 3 nm gefertigt wird, verspricht Apple deutliche Leistungssteigerungen. Diese greifen vor allem bei der GPU, die eigene Neural Accelerators erhielt. Zudem wurde der Speicherdurchsatz deutlich aufgebohrt.

Wieder im 3-nm-Prozess

Der M5 wird wie sein Vorgänger im 3-nm-Verfahren bei TSMC produziert. Das jüngste 2-nm-Verfahren ist es also nicht geworden, das wäre für ein solches Massenprodukt wohl auch noch zu früh. Im Vorfeld wurde gemunkelt, dass sich Apple aus Kostengründen für 3 nm entschieden hat.

Kernanzahl unverändert

Mehr Kerne als der M4 besitzt der M5 nicht und so ändert sich auch der von Apple gezeigte schematische Aufbau kaum. Die insgesamt 10 CPU-Kerne teilen sich wie beim Vorgänger in vier große Performance-Kerne und sechs kleine Effizienz-Kerne auf. Die rechts oben im Bild liegende GPU verfügt erneut über ebenso 10 Kerne. Über die zu erwartenden M5 Pro und M5 Max mit noch mehr Recheneinheiten verliert Apple heute aber noch kein Wort. Diese könnten laut Gerüchten im ersten Quartal 2026 folgen.

Der „weltweit schnellste Performance-Kern“

Wenn es nicht mehr Kerne gibt, müssen diese schneller arbeiten und dafür sorgt Apple mit dem nach eigenen Worten „weltweit schnellsten Performance-Kern“. Mit Benchmarks wird dies aber nicht untermauert, sodass diese Aussage zunächst frei im Raum steht und zu prüfen ist. In Kombination mit den Effizienz-Kernen soll der M5 aber eine gegenüber dem M4 um bis zu 15 Prozent höhere Multithread-Performance erreichen. Apple verweist in einer Fußnote auf eigene Messungen mit „branchenüblichen Benchmarks“.

Neue GPU-Architektur für Grafik und KI

Der Fokus liegt heute aber ganz klar auf der neuen Grafikeinheit. Die GPU des M5 besitzt nun in jedem der 10 Kerne einen dedizierten Neural Accelerator. Diese sollen im Vergleich mit dem M4 zu einer Vervierfachung der „GPU-Spitzenrechenleistung“ verhelfen. Die „Spitzenrechenleistung für KI“ soll gegenüber dem M1 um das Sechsfache steigen – hier wechselt Apple also einfach die Vergleichsbasis für höhere Werte.

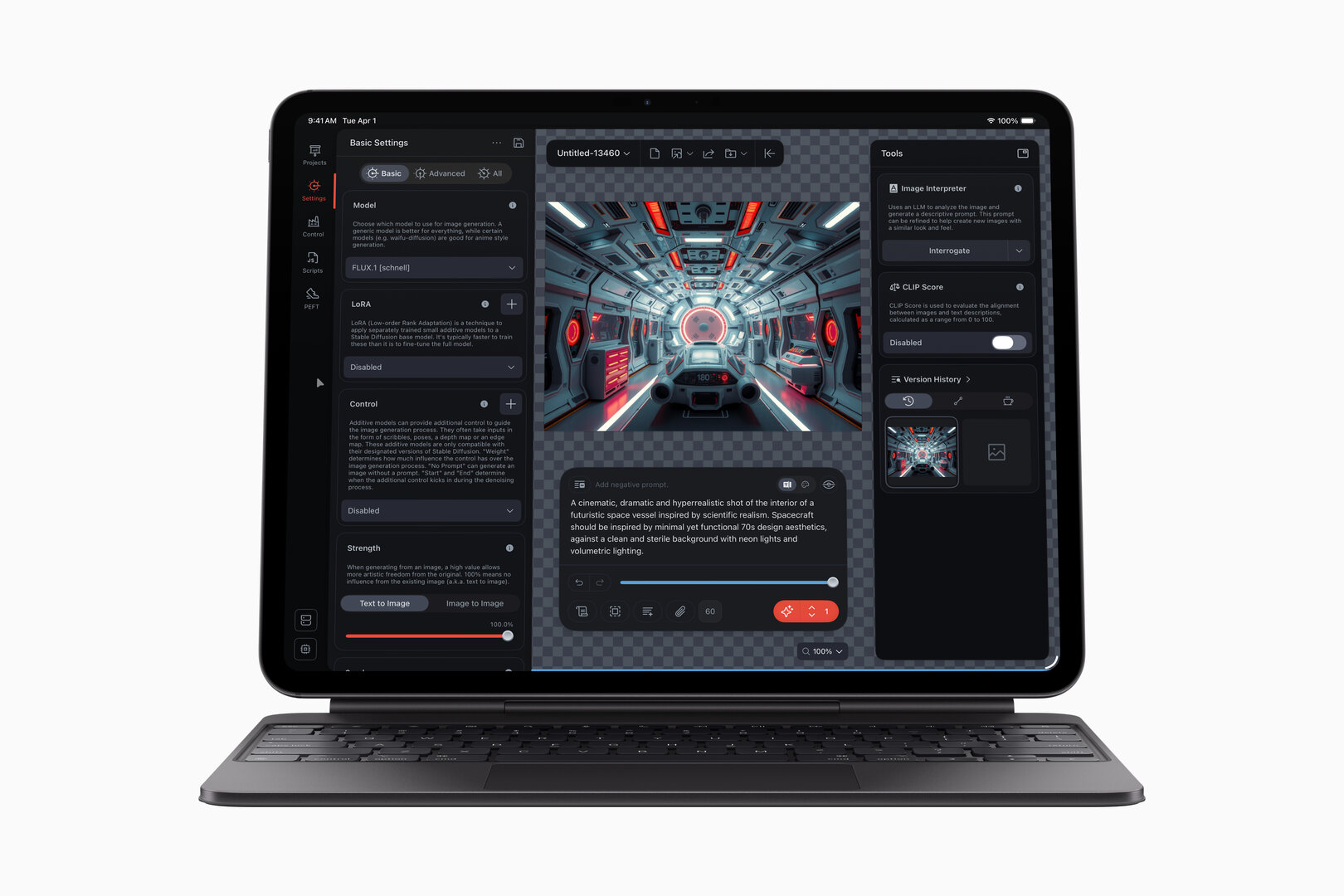

KI-Workflows werden beschleunigt

Mit dem M5 soll beispielsweise die lokale Ausführung großer Sprachmodelle mit Plattformen wie WebAI auf MacBook Pro und iPad Pro beschleunigt werden. Auch Diffusionsmodelle in Apps wie Draw Things sollen deutlich schneller ausgeführt werden.

30 Prozent höhere Grafikleistung

Apple verspricht zudem eine gegenüber dem M4 um bis zu 30 Prozent erhöhte Grafikleistung (2,5 Mal schneller als M1). Diese sei unter anderem den verbesserten Shader-Kernen zu verdanken. Bei Raytracing-Anwendungen steige die Leistung sogar um bis zu 45 Prozent, da hier die dritte Generation der Raytracing-Engine von Apple zum Einsatz kommt.

Für flüssigeres Gameplay und kürzere Renderzeiten oder bessere Grafik soll neben der verbesserten GPU auch das dynamische Caching der zweiten Generation sorgen.

Neural Engine erneut mit 16 Kernen

Zur gesteigerten Leistung in KI-Anwendungen trägt neben den Neural Accelerators natürlich auch die Neural Engine bei. Diese besitzt ihrerseits 16 Kerne (wie beim M4) und soll dabei „unglaublich energieeffizient“ arbeiten.

Die neue Neural Engine soll allgemein die Leistung für Apple Intelligence steigern. Konkret werden bestimmte KI-Features der neuen Apple Vision Pro beschleunigt, die zum Beispiel 2D-Fotos in räumliche Szenen umwandeln oder eine Persona generieren kann.

Mehr Speicherdurchsatz

CPU und GPU teilen sich auch beim neuen Apple Silicon den Arbeitsspeicher. Dieser ist beim MacBook Pro vom Typ LPDDR5 und fasst je nach Modell 16 GB, 24 GB oder 32 GB Daten. Die Speichermenge wird also nicht größer, doch gegenüber den Geräten mit M4 steigt der Speicherdurchsatz um knapp 28 Prozent auf nun 153 GB/s. Auf den gemeinsamen Speicherpool greift auch die Neural Engine zurück, weshalb auf die Speichermenge des Geräts besonders geachtet werden sollte. Von den satten bis zu 128 GB LPDDR5X bei AMD Strix Halo können Apple-User also bei den bisherigen Modellen nur träumen. Die Modelle mit M5 Pro oder M5 Max, die über deutlich mehr Arbeitsspeicher verfügen, stehen aber noch aus. Der Konzern hat hierzu heute kein Wort verloren.

Start in iPad Pro, MacBook Pro und Vision Pro

Die ersten Produkte mit dem Apple M5 werden das neue iPad Pro, das neue MacBook Pro und die neue Vision Pro sein, die Apple parallel vorgestellt hat.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows