Künstliche Intelligenz

Gesundheitsumfrage: Ein Viertel nutzt KI zur Selbstdiagnose

Ein Viertel der deutschen Bevölkerung nutzt laut einer Umfrage KI-Anwendungen zur Selbstdiagnose bei Krankheit oder für andere medizinische Fragen. Das ist nach der alljährlichen Erhebung der Unternehmensberatung Deloitte zur Digitalisierung im Gesundheitswesen ein starker Anstieg im Vergleich zum Vorjahr: von 9 auf 25 Prozent.

Bevorzugt konsultiert werden demnach aber nicht die Symptom-Checker von Krankenkassen und medizinischen Einrichtungen, sondern die Anwendungen von ChatGTP und anderen KI-Anbietern. Das liegt nach Einschätzung der Unternehmensberater daran, dass diese generellen KI-Anwendungen leicht zugänglich sind und für Fragen aller Art vielfältig genutzt werden können. An der laut Deloitte repräsentativen Umfrage nahmen im August 1.120 Erwachsene ab 18 Jahren teil.

Geteilte Meinungen über KI in der Medizin

Die Umfrage förderte aber auch zutage, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Medizin die Gemüter spaltet: Knapp die Hälfte (49 Prozent) sieht KI im Gesundheitswesen eher als Chance, 30 Prozent eher als Risiko, und 21 Prozent sind unentschlossen.

Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung wäre demnach im Krankheitsfall nach wie vor misstrauisch, wenn die behandelnden Mediziner KI zur Diagnose heranziehen (41 Prozent) oder die Therapie mit Hilfe von KI ausarbeiten (46 Prozent). Für sinnvoll hält eine Mehrheit von gut zwei Dritteln den Einsatz von KI-Apps für Verwaltungsaufgaben im Gesundheitswesen: Abrechnungen, Terminvereinbarungen und dergleichen mehr.

Die zunehmende Verbreitung von KI-Anwendungen im Alltag hat der Umfrage zufolge noch einen weiteren Effekt: Es sinkt die einst weitverbreitete Skepsis, die eigenen Gesundheitsdaten für medizinische Dienstleistungen, Auswertungen, Forschung und andere Zwecke zur Verfügung zu stellen. In diesem Jahr befürworteten das 50 Prozent – das sind 12 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr.

(emw)

Künstliche Intelligenz

Freitag: US-Richter mit KI zum Urteil, Milliardenforderung mangels Datenschutz

KI-Müll in Gerichtseingaben ist eine Plage. Nun sind auch Entscheidungen zweier US-Gerichte aufgeflogen, bei denen KI für die Anfertigung von Entwürfen genutzt wurde. Ein Praktikant sei schuld, sagt ein erwischter Richter. Der andere Richter schiebt es auf einen juristischen Mitarbeiter, der Perplexity genutzt habe. In einem anderen Verfahren wurde bereits Anfang September entschieden, dass Google wegen Irreführung beim Datenschutz 425 Millionen US-Dollar zahlen soll. Doch das genügt den Klägern nicht. Sie verlangen jetzt 2,36 Milliarden US-Dollar, die Google mit illegitim gesammelten Daten verdient habe. Google sieht sich missverstanden und wehrt sich. Das dürfte auch Apple vorhaben, nachdem ein Gericht in London entschieden hat, dass die Gebühren in Apples App-Store viel zu hoch sind. Apple soll hunderte Millionen zurückgeben. Auch App-Anbieter dürfen hoffen, denn die von Apple geforderte Gebühr von 30 Prozent ist laut Gericht „exzessiv und unfair“ – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Generative Künstliche Intelligenz neigt zu sogenannten Halluzinationen. Oft fällt das nicht auf, speziell dann, wenn das Ergebnis dem Nutzer zusagt. Von KI erfundene Behauptungen, Studien, Zitate oder Präzedenzfälle landen immer häufiger in Eingaben zu Gericht; dafür sind mehrfach sich selbst vertretende Parteien und Anwälte bestraft worden. Leider sind auch Richter nicht gegen die Versuchungen Künstlicher Intelligenz gefeit. In den USA sind jetzt zwei Fälle KI-verschmutzter Urteile aufgeflogen. Persönliche Verantwortung übernehmen die zuständigen Richter keine. Beide schieben Fehler auf am Verfahren beteiligte juristische Mitarbeiter, wobei aber auch die mehrstufige Überprüfung von Entwürfen aus unbekannten Gründen unterblieben ist: KI-Müll in US-Urteilen aufgeflogen.

Ohne KI ist Google nach einer Sammelklage kürzlich zur Zahlung von fast einer halben Milliarde US-Dollar verurteilt worden. Das Gericht hatte den Konzern für schuldig befunden, Daten über Nutzer gesammelt zu haben, obwohl die Aufzeichnung von App-Aktivitäten explizit ausgeschaltet wurde. Die Kläger hatten ursprünglich mehr als 30 Milliarden Dollar gefordert und haben jetzt eine dauerhafte Unterlassungsverfügung und Gewinnherausgabe von 2,36 Milliarden Dollar beantragt. Diese Summe sei eine „konservative Schätzung“ der Profite, die Google mit den illegitim von rund 98 Millionen Nutzern und 174 Millionen Geräten gesammelten Daten verdient habe. Google bezeichnet das Urteil als Missverständnis und hat Berufung angekündigt: Kläger verlangen 2,36 Milliarden US-Dollar von Google nach Datenschutzurteil.

Berufung dürfte auch Apple einlegen, nachdem der iPhone-Konzern laut britischem Wettbewerbsgericht sein Monopol im App-Store für iPhones und iPads missbraucht und jahrelang viel zu hohe Gebühren verrechnet hat. Das für England und Wales zuständige Competition Apeal Tribunal schreibt Apple umfangreiche Rückerstattungen an Kunden vor, denen in den meisten Fällen zweistellige Pfundbeträge winken. Da es aber Millionen betroffene Kunden gibt, geht es in Summe um hunderte Millionen Pfund. Sollte die Gerichtsentscheidung rechtskräftig werden, ist sie eine empfindlichere Niederlage für Apple, als dieser Betrag erscheinen lässt. Da das Urteil auch einige Jahre vor dem EU-Austritt Großbritanniens betrifft, könnte es Vorbildwirkung für die gesamte EU haben: Apple hat laut britischem Urteil App-Käufer abgezockt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen.

Ein Jahr nachdem der Gründer und ehemalige CEO der Kryptowährungsbörse Binance, Changpeng Zhao, eine viermonatige Haftstrafe abgesessen hat, hat ihn US-Präsident Donald Trump begnadigt. Das Weiße Haus bezeichnet das Vorgehen der Justiz als Teil des Kampfs der Vorgängerregierung gegen Kryptowährungen. Dies habe dem Ansehen der USA als globaler Anführer im Bereich Technik und Innovation geschadet, zitiert etwa Politico: „Der Krieg der Biden-Regierung gegen Krypto ist vorbei.“ Berichten zufolge hat der Kanadier zuletzt massiv für die Begnadigung lobbyiert, nachdem er zuvor noch gestanden hatte, dass Geldwäsche über Binance betrieben wurde und er bewusst illegale Geldflüsse in Kauf genommen hat. Doch jetzt hat Donald Trump den Binance-Gründer begnadigt: „Bidens Krieg gegen Krypto ist vorbei.“

Einen anderen Krieg verschärft der Autokonzern General Motors, nämlich seinen „Krieg gegen CarPlay„: Das Unternehmen will nun nicht nur seine Elektrofahrzeuge nicht mehr mit Apples iPhone-Fahrzeugintegration ausstatten, sondern auch künftige neue Verbrennermodelle. Die Ankündigung, die Technik nicht in Stromer einbauen zu wollen, hatte GM bereits 2023 gemacht und dann auch umgesetzt. Damals hieß es allerdings, dass Fossil-Fahrzeuge – offenbar, weil sie GM für weniger zukunftsträchtig hielt – die übliche Kompatibilität behalten. Doch davon ist künftig keine Rede mehr. Zudem ist damit nicht nur CarPlay gemeint, sondern auch das Alternativsystem Android Auto für Android-Smartphone-Besitzer, das ebenfalls in GM-Verbrennern bislang noch unterstützt wird: General Motors killt CarPlay und Android Auto in allen Autos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch noch wichtig:

(fds)

Künstliche Intelligenz

Vorsicht Kunde: Unsichere Packstation | heise online

Zu Packstationen kann man sich nicht nur rund um die Uhr Waren schicken lassen, sondern dort auch selbst Waren verschicken. Während der Empfang von Paketen meist unkompliziert ist, birgt der Versand über solche Automaten erhebliche Risiken.

Weiterlesen nach der Anzeige

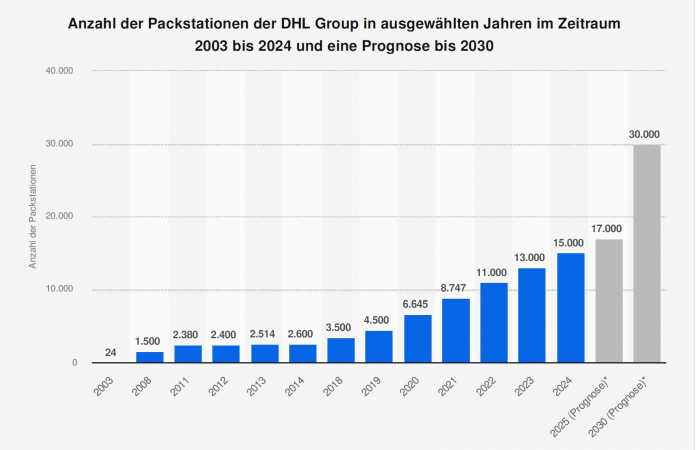

Anfang 2025 gab es etwa 15.000 gelbe Packstationen mit Schließfächern von DHL, an Tankstellen oder Einkaufszentren findet sich inzwischen auch blaue Varianten von Amazon. Die meisten Packstationen haben bislang ein Display und einen Scanner, an dem man seine Daten eintippt und den QR-Code der Lieferbestätigung zum Abholen einscannt oder die Adresse des Empfängers eingibt, wenn man selbst ein Paket verschicken will.

Packstation digital

Neuere Packstationen kommen ganz ohne Display, Scanner und Drucker aus, man kommuniziert mit ihnen per App. Das ganze Prozedere erfolgt rein digital, Kunden müssen nicht einmal mehr ein Adresslabel ausdrucken. Stattdessen soll der Versandmitarbeiter, der das Paket aus der Packstation abholt, das Adresslabel ausdrucken und auf das Paket kleben.

Weil das auch mal schiefgehen kann, rät DHL gerade bei wertvollen Waren einen Adresszettel mit ins Paket zu legen. So kann die Sendung auch dann noch zugeordnet werden, wenn das äußere Versandlabel beschädigt wird oder verloren geht.

15.000 Packstationen waren es 2024, in den kommenden fünf Jahren will die DHL-Gruppe die Anzahl ihrer Packstationen verdoppeln.

(Bild: Statista/DHL Group; Handelsblatt)

Einlieferungsbeleg

Weiterlesen nach der Anzeige

Der entscheidende Nachteil beim Versand über eine Packstation: Anders als in einer Filiale, wo ein Mitarbeiter den Empfang des Pakets quittiert, erhalten Versender an der Packstation allenfalls eine digitale Bestätigung per E-Mail oder in der App.

Diese belegt jedoch nur, dass ein Fach geöffnet und wieder geschlossen wurde und nicht, ob der Kunde tatsächlich ein Paket eingelegt haben oder was dessen Inhalt war. Ohne einen qualifizierten Einlieferungsbeleg können Absender aber kaum nachweisen, dass sie die Sendung korrekt übergeben haben, wenn das Paket verloren geht.

Zur Sicherheit sollten Kunden das über die Packstation verschickte Paket deshalb im Fach fotografieren. Bleibt die automatische Einlieferungsbestätigung der Station aus, sollten sie sofort die Kundenhotline kontaktieren. DHL empfiehlt, noch am selben Tag anzurufen, um den Vorgang dokumentieren zu lassen.

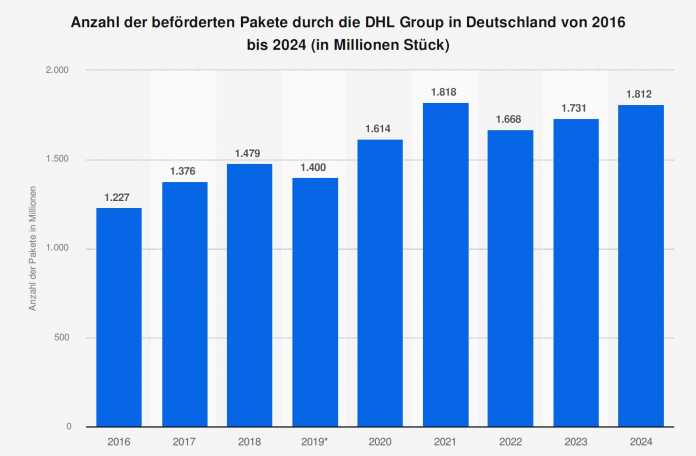

Die DHL-Gruppe hat im vergangnen Jahr in Deutschland über 1,8 Milliarden Pakete befördert.

(Bild: Statista / Deutsche Post)

Wertvolle oder wichtige Sendungen sollte man besser persönlich in einer DHL-Filiale abgeben, empfiehlt c’t-Redakteur Urs Mansmann. Nur der dort ausgestellte Beleg dient als sicherer Nachweis für die Übergabe an den Paketdienstleister.

Rechtliche Hürden bei Retouren

Haben Kunden für den Paketversand ein Retourenlabel vom Online-Händler genutzt, entstehen bei einem Paketverlust zusätzliche Probleme. In diesem Fall ist nämlich nicht der Kunde Vertragspartner des Paketdienstes, sondern das Unternehmen, das das Retourenlabel ausgestellt hat. Geht die Sendung verloren, kann nur der Vertragspartner einen offiziellen Nachforschungsauftrag stellen und mögliche Ansprüche aus der Transportversicherung geltend machen.

Im Verlustfall verweigern Paketdienste deshalb oft die Nachforschung. Verbraucher sollten dann als erstes den Händler auffordern, die Nachforschung einzuleiten. Der ist gemäß § 241 Absatz 2 BGB dazu verpflichtet, Kunden bei Problemen mit dem von ihm beauftragten Versanddienstleister zu unterstützen, erklärt Rechtsanwalt Niklas Mühleis im c’t-Podcast. Alternativ kann der Kunde als Eigentümer der Ware vom Paketdienst die Herausgabe der Ware fordern (§ 985 BGB).

Schadensersatz

Bleibt das Paket unauffindbar, können Kunden ein Schadensersatzanspruch gemäß § 823 Abs. 1 BGB einfordern. Allerdings kann es rechtlich komplex sein, den Schaden bei gebrauchten oder defekten Geräten, die als Retoure eingeschickt wurden, korrekt zu beziffern.

Hier können Sie den c’t-Artikel zu dem im Podcast behandelten Streitfall nachlesen:

Paket verschwindet aus der Packstation

Das c’t Magazin gibt es am Kiosk, im Browser und in der c’t-App für iOS und Android. Unsere c’t-Artikel finden Sie auch im digitalen Abo heise+. Wenn Sie dieses Angebot bisher nicht kennen, können Sie jetzt günstig reinschnuppern und uns damit unterstützen. Unter heiseplus.de/podcast bekommen Sie drei Monate heise+ zum Sonderpreis. Haben Sie Lust, weitere heise-Podcasts zu hören? Sie finden sie auf der Podcast-Seite.

c’t erreichen Sie online und auf vielen Social-Media-Kanälen

► c’t Magazin

► c’t bei WhatsApp

► c’t auf Mastodon

► c’t auf Instagram

► c’t auf Facebook

► c’t auf Bluesky

(uk)

Künstliche Intelligenz

Studie: Mehr als 41 Millionen schauen regelmäßig Kurzvideos

Ob aus Langeweile, zur Unterhaltung oder um was zu lernen: 41,6 Millionen Menschen über 14 Jahre in Deutschland sehen sich einer Untersuchung zufolge regelmäßig Kurzvideos auf Plattformen wie TikTok oder Instagram an. Das ist das Ergebnis der Studie „Video Trends 2025“ – eine Bewegtbildstudie im Auftrag der Medienanstalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Demnach konsumiert mehr als die Hälfte der Bevölkerung ab 14 Jahren (59 Prozent) mehrmals pro Woche oder noch häufiger Kurzvideos. Darunter sind im Sinne der Studie sehr kurze Videoclips – meist nur wenige Sekunden oder Minuten lang – zu verstehen, die auf Plattformen wie TikTok, Instagram (Reels) oder YouTube (Shorts) genutzt werden.

Reels am beliebtesten

Am beliebtesten sind Reels: 27,7 Millionen Menschen schauen sich Kurzvideos auf Instagram laut Ergebnisbericht mindestens mehrmals pro Woche an. Am meisten Zeit verbringen die Befragten aber auf der App TikTok: „Knapp zwei Drittel der regelmäßig Nutzenden verbringen dort mehr als eine Stunde am Tag“, heißt es. Reels und Shorts würden hingegen von der Mehrheit weniger als eine Stunde täglich genutzt.

Warum sind Kurzvideos beliebt?

Die Studie kommt zum Schluss: „Hauptsächlich vertreiben Kurzvideos Langeweile und dienen zur Unterhaltung und Inspiration.“ Mehr als die Hälfte der Befragten (61 Prozent) schaut die Clips demnach, wenn ihnen langweilig ist. Die Hauptmotivation für das Schauen sei Unterhaltung (58 Prozent), gefolgt vom Bedürfnis nach Entspannung (42 Prozent). Rund 40 Prozent nutzten sie aber auch, um Neues zu lernen.

Viele schauen sich aber auch politische Inhalte an: Etwa ein Drittel der Nutzenden habe sich etwa zur Bundestagswahl in diesem Jahr speziell Kurzvideos angesehen, heißt es weiter. Für jede fünfte Person waren die Clips demnach sogar wichtig für die Wahlentscheidung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Studie hat das Institut mindline media nach eigenen Angaben online im Zeitraum vom 13. Juni bis zum 27. Juni 2025 insgesamt 3.025 deutschsprachige Personen ab 14 Jahren mit Internetzugang befragt. Das Auswahlverfahren sei repräsentativ.

(dmk)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets