Apps & Mobile Entwicklung

OpenAI schickt mit Sora 2 TikTok-Konkurrenten für AI Slop ins Rennen

Mit Sora 2 präsentiert OpenAI die nächste Generation seiner Video-KI – und wagt zugleich den Schritt in Richtung Social-Plattform. Realistische Videos mit Ton sind jetzt möglich, aber auch Deepfakes für jedermann. Die Technik fasziniert, aber es bleiben Fragen: Macht OpenAI damit TikTok Konkurrenz? Und was bedeutet Sora 2 für Deepfakes und AI Slop?

Am 30. September kündigte OpenAI seine neue Video-Plattform Sora 2 offiziell an und lieferte auch beeindruckende Demonstrationen mit. Was ist neu bei den Videos? Sora 2 kann Videos jetzt samt Stimmen, Umgebungsgeräusche und Musik erzeugen. Die physikalische Genauigkeit wurde verbessert, Bewegungen wirken stabiler und die Lippensynchronität deutlich natürlicher. Dabei hat man die Länge der Clips jetzt auf 16 Sekunden hochgeschraubt.

Wer Szenen gezielt steuern will, etwa mit Kamerafahrten oder Bildänderungen, hat dafür nun mehr Kontrolle. Für einen schnellen Überblick, was Sora 2 auf dem Kasten hat, könnt Ihr Euch folgenden Clip reinziehen:

Von der Technik zur Plattform – Angriff auf TikTok

Parallel zur Technik führt OpenAI die Sora-App ein. Sie erinnert stark an TikTok: ein endloser Feed, in dem Nutzer:innen KI-Videos erstellen, teilen und konsumieren. Damit steigt OpenAI von einem Tool-Anbieter zu einem möglichen Plattform-Betreiber auf – und konkurriert plötzlich mit ByteDance, Meta und YouTube.

Für die Creator unter Euch entsteht damit eine neue Bühne, für OpenAI ein direkter Zugriff auf Nutzer:innen und Daten. Doch die Kehrseite liegt auf der Hand: Je einfacher das Produzieren, desto größer die Masse an Content, in diesem Fall „AI Slop“. Diese Inhalte sind im Grunde minderwertige, massenweise produzierte KI-generierte Inhalte, die das Internet überschwemmen. Für mehr Input dazu hört gerne in unseren Podcast Casa Casi rein.

Eine Plattform, die mit Sora-Content geflutet wird, könnte schnell unter einer Welle dieser generischen Videos leiden. Für Nutzer:innen stellt sich dann die Frage: Will man wirklich durch zahllose KI-Clips scrollen, die austauschbarer wirken als jede TikTok-Challenge?

Deepfakes durch Cameo

Gleichzeitig beeindruckend, aber auch kritisch, ist das neue Feature Cameo. Es erlaubt, das Gesicht oder den Avatar einer echten Person in ein KI-Video einzubauen. Für kreative Anwendungen ist das reizvoll – etwa für personalisierte Clips oder Marketing. Immerhin könnt Ihr Euch selbst in die Videos zaubern, wie Sam Altman in der Videopräsentation zu Sora 2 bewies.

Doch faktisch bedeutet es eben auch: Deepfakes werden massentauglich. Damit rücken Fragen nach Einwilligung, Urheberrecht und Missbrauch ins Zentrum. Was passiert, wenn jemand ohne Zustimmung in kompromittierende Szenen gesetzt wird? Wie schützt OpenAI vor Manipulation und Täuschung?

Zunächst einmal sollen reale Personen ausschließlich mit ausdrücklicher Zustimmung in den Videos auftauchen. Für die Cameo-Funktion gebt Ihr explizit an, wer Euer Abbild nutzen darf. Für Minderjährige sollen zudem sehr starke Beschränkungen gelten. Weiter gibt es Filter sowohl bei den Prompts als auch den fertigen Videos, die Manipulation, Missbrauch, etc. ausschließen sollen.

Metadaten werden nach dem C2PA-Standard genutzt, so kann nachvollzogen werden, woher ein Clip stammt. Sichtbare Wasserzeichen gibt es darüber hinaus auch. Anfangs dürfen auch erst ziemlich wenige Nutzer:innen die Funktion einsetzen, sodass OpenAI testen kann, wie gut die Schutzmaßnahmen greifen.

Verfügbarkeit von Sora 2

Wer darf generell Sora 2 jetzt bereits nutzen? Zunächst einmal lediglich Menschen mit Sitz in den USA oder Kanada. Weitere Einschränkung: Die mobile App ist zunächst zwar komplett kostenlos, aber nur fürs iPhone am Start. Eine Android-Version ist noch nicht zu sehen, soll aber auch in Arbeit sein. Auch über sora.com funktioniert es derzeit nur, wenn Ihr in Nordamerika wohnt. Aber selbst dort geht aktuell nichts ohne entsprechenden Invite. Ihr müsst Euch also so oder so noch ein wenig gedulden.

Mittlerweile gibt es erste Meldungen, dass auch in der EU erste Accounts Zugriff auf Sora 2 hätten. Dazu dürfte dann aber wohl ein Plus- oder gar Pro-Account vonnöten sein.

Erste Einschätzung von Sora 2

Mit Sora 2 rückt die Grenze zwischen professionellen Produktionen und KI-Clips noch näher zusammen. Kreative können Ideen schneller und günstiger umsetzen. Mit Audio, präziser Steuerung und der eigenen Plattform greift OpenAI nicht nur TikTok an – es stellt auch unsere Wahrnehmung infrage. Ob Sora am Ende kreative Freiheit beflügelt oder eine Flut aus Deepfakes und Slop hervorbringt, hängt weniger von der Technik ab als davon, wie verantwortungsvoll OpenAI seine neue Macht einsetzt.

Was glaubt Ihr? Könnte Sora 2 wirklich TikTok gefährlich werden? Und was ist Euer erster Impuls: Eher Begeisterung, weil die Clips so gut sind, oder doch eher Skepsis?

Apps & Mobile Entwicklung

Humble Bundle: Das beliebte Spiele-Bundle startet 2026 mit einem Blutbad

Neues Jahr, neues Humble Bundle. Das erste Bundle im Jahr 2026 trägt den markigen Namen „Carnage Collection“ und bietet acht Titel, die ein blutiges Abenteuer versprechen. Die Genres sind dabei ziemlich breit gestreut.

Blutbad voraus

Das Carnage-Bundle (engl. für Blutbad) hat drei Ausbaustufen. Im kleinsten Bundle enthalten sind (Bewertungen gemäß Steam):

Stufe 1 für 8,17 Euro

- Warstride Challenges – 90 Prozent

- Easy Red 2 – 90 Prozent

- Death in the Water 2 – 83 Prozent

Das Besondere an Warstride Challenges ist der Fokus auf Geschwindigkeit und Präzision. Es gilt schnell durch die Level zu kommen und gleichzeitig möglichst viele Feinde zu erledigen um die höchste Punktzahl zu erreichen. Dabei gibt es auch verschiedene Kombos und Zeit-Boni, die freigeschaltet und genutzt werden können.

Easy Red 2 ist ein taktischer First-Person-Shooter, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Das Spiel wurde von Steam Team entwickelt und setzt den Fokus auf taktisches Gameplay. Es lässt sich im Kern mit Battlefield 5 vergleichen, wobei die Bewertung mit 90 Prozent auf Steam deutlich besser ausfällt.

Death in the Water 2 ist ein First-Person-Survival-Horror-Spiel, das, wie der Name vermuten lässt, unter Wasser spielt. Es wurde von Killer Whale Games entwickelt und führt den Spieler in die Tiefen des Ozeans – gefährliche Meereskreaturen inklusive.

Stufe 2 für 10,22 Euro

Weitere drei Titel kommen bei Stufe 2 hinzu:

- Hellboy: Web of Wyrd – 73 Prozent

- Maneater – 90 Prozent

- Laika: Aged through Blood – 92 Prozent

Hellboy: Web of Wyrd ist ein 2D/3D-Action-Adventure-Spiel, das auf den beliebten Hellboy-Comics von Mike Mignola basiert. Das Spiel wurde von Upstream Arcade und 2023 veröffentlicht. Die Grafik orientiert sich an der Comic-Vorlage.

Im Spiel Maneater schlüpft der Spieler in die Rolle eines Hais. Als solcher schwimmt er durch das offene Wasser, jagt und frisst Feinde und wird damit immer größer und stärker. Das Spiel bietet RPG-Elemente, da man mit der gewonnen Erfahrung seinen Hai weiterentwickeln und besondere Fähigkeiten verleihen kann.

Laika: Aged through Blood ist ein 2D-Open-World-Adventure, in dem man die namensgebende Kojotin Laika durch ein dystopisches Wild-Wester-Setting steuert. Das Spiel wird zum Metroidvania-Genre gezählt und hat die beste Bewertung aller Titel im Bundle – 92 Prozent positiv, bei über 5100 Bewertungen.

Stufe 3 für 15,32 Euro

Die letzte Stufe fügt zwei weitere Titel hinzu:

- Dead Island 2 – 77 Prozent

- Trepang2 – 92 Prozent

Dead Island 2 ist sicherlich der bekannteste aller enthaltenen Titel, auch wegen des kultigen ersten Teils aus dem Jahr 2016. Dead Island 2 spielt dabei nicht auf einer Insel, sondern im von Zombies überlaufenen Los Angeles. Wie bei Zombie-Spielen üblich, gilt es mit Nahkampf- und Fernkampfwaffen Köpfe von verfaulten Körpern zu trennen und den Grund der Infektion zu finden.

Trepang2 ist ein schneller und blutiger First-Person-Shooter, der von Trepang Studios entwickelt und 2023 veröffentlicht wurde. Ein wichtiges Feature des Spiels sind die übernatürlichen Fähigkeiten, die man im Laufe des Spiels freischaltet um seinen Gegnern richtig einzuheizen. Mit 92 Prozent positiven Bewertungen ist es ebenfalls sehr gut bewertet, kann aber nicht so viele Rezensionen wie Laika: Aged through Blood vorweisen.

Spielen und Gutes tun

Wie immer bei Humble Bundle geht ein Teil der Erlöse an eine gemeinnützige Organisation, in diesem Fall ist das „Coral Guardian“, eine Organisation, die sich dem Schutz und der Wiederherstellung von Korallenriffen widmet.

Preis und Verfügbarkeit

Stufe 1 des Bundles schlägt mit 8,17 Euro zu Buche, Stufe 2 kostet 10,22 Euro und das volle Bundle mindestens 15,32 Euro. Alle acht Titel haben auf Steam einen „Wert“ von 177,02 Euro. Das Carnage-Bundle ist noch drei Wochen bis zum 23. Januar verfügbar.

Apps & Mobile Entwicklung

Dark Armor: Auch MSI kämpft gegen den Lila-Stich bei QD-OLED

MSI hat zwei neue OLED-Monitore für Spieler angekündigt. Diese nutzen ein aktuelles QD-OLED-Panel von Samsung, das der vierten Generation (5 Layer Tandem OLED, EL Gen 3) angehört. Neu ist das Feature „Dark Armor“, das violette Farbstiche reduziert und so noch tieferes Schwarz ermöglicht.

Zweimal 4K UHD mit QD-OLED auf 32″

Die Neulinge heißen MPG 322UR QD-OLED X24 und MAG 321UP QD-OLED X24. Beide liefern 3.840 × 2.160 Pixel auf einer Diagonale von etwa 32 Zoll, was rund 140 ppi bedeutet. Hohe Bildwiederholraten sind wahrscheinlich, doch macht MSI zur genauen Ausstattung noch keine Angaben.

„DarkArmor“ gegen Lila-Stich

Stattdessen wirbt MSI mit einem neuen Feature, das vom Hersteller „Dark Armor“ genannt wird. Dahinter verbirgt sich eine Folie, die die Lichtabsorption verbessern und violette oder rötliche Farbstiche reduzieren soll, die bei schwarzem Bild sonst auffallen. So soll die Schwarzdarstellung nochmals um „bis zu 40 Prozent“ verbessert werden, was wiederum den Kontrast weiter erhöht. Die Folie sorge zudem für eine „2,5-mal höhere Kratzfestigkeit“, wodurch die Oberflächenhärte von 2H auf 3H steigt.

Neu erfunden hat MSI diese Folie aber nicht, denn schon Asus hatte kürzlich die Maßnahme gegen den Lila-Stich als „BlackShield“ beworben und dabei dieselben Verbesserungen versprochen. Demnach werden sicherlich weitere Hersteller diesem Beispiel folgen.

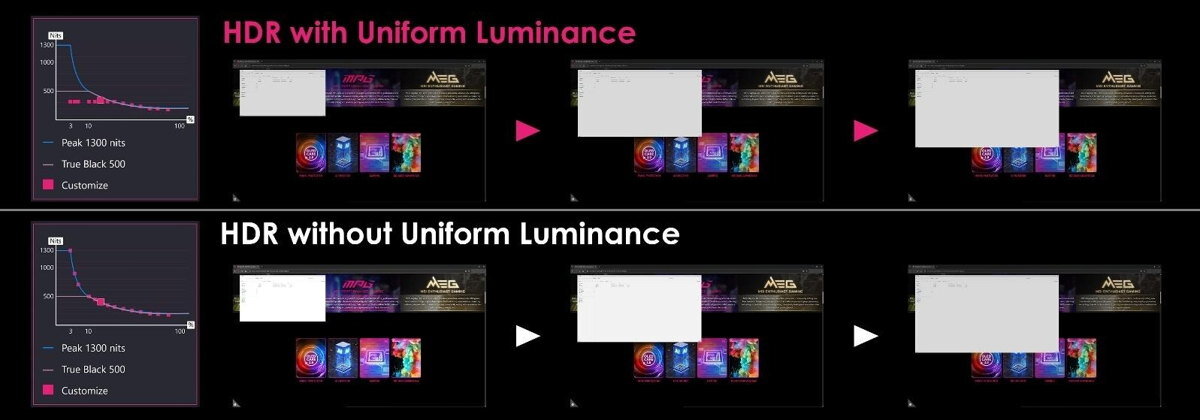

Uniform Luminance

Auf ganzer Fläche leuchten OLED-Displays noch nicht so hell, können punktuell aber in diesem Fall bis zu 1.300 cd/m² erreichen. Mit der neuen Funktion „Uniform Luminance“, was sich mit „gleichmäßige Leuchtdichte“ übersetzen lässt, sollen abrupte Helligkeitssprünge vermieden werden und die Beleuchtung gleichmäßiger ausfallen. Dafür können Anwender die HDR-Helligkeitskurve individuell anpassen: „Durch die Zuordnung bestimmter Helligkeitsstufen zu unterschiedlichen Fenstergrößen des Bildinhaltes sorgt sie für eine stabile und gleichmäßige Helligkeit in unterschiedlichen Nutzungsszenarien“, wirbt MSI.

AI Care Sensor

AI darf natürlich nicht fehlen und so sorgt als dritte Neuerung der „AI Care Sensor“ für einen angeblich „proaktiven Schutz des Panels“. Dazu gehören Energiesparmodi, die über einen Anwesenheitssensor gesteuert werden. Was genau die Algorithmen der integrierten NPU sonst noch machen, geht aus der Mitteilung aber nicht hervor. Den AI Care Sensor gibt es aber nur beim MPG 322UR QD-OLED X24 und nicht beim MAG 321UP QD-OLED X24.

Details folgen erst

MSI will nähere Details zur Ausstattung der neuen Monitore im Jahr 2026 folgen lassen. Ob damit schon die nahende CES gemeint ist, bleibt abzuwarten.

Apps & Mobile Entwicklung

Diese Kult-Serien verschwinden bald von Netflix

Nach fast zehn Jahren endet eine Ära für Sci-Fi-Fans. Kult-Serien verschwinden Anfang 2026 von Netflix – und zwingen Euch zu einer Entscheidung zwischen neuem Abo oder Last-Minute-Marathon. Diese Gelegenheit solltet Ihr nicht verpassen.

Wenn Ihr Star Trek bislang ganz selbstverständlich bei Netflix geschaut habt, solltet Ihr jetzt kurz innehalten. Denn Anfang 2026 wird es spürbar leerer im Katalog. Die bekannten Serien verschwinden – nicht leise, sondern geschlossen. Der Grund liegt in auslaufenden Lizenzen, die nach rund zehn Jahren ihr Ende erreichen. Für Euch heißt das: jetzt handeln oder umdenken.

Warum Star Trek Netflix verlässt

Netflix war seit 2016 so etwas wie der sichere Hafen für Trekkies. Doch dieser Hafen wird geschlossen. Rechteinhaber Paramount zieht seine Inhalte konsequent zum eigenen Dienst Paramount+ ab. In den USA ist dieser Schritt längst Realität, nun folgt Europa.

Das ist kein Einzelfall, sondern Teil eines größeren Trends. Streaming-Anbieter setzen zunehmend auf Exklusivität, um ihre Plattformen attraktiver zu machen. Für Euch bedeutet das: Inhalte sind nicht mehr überall verfügbar, sondern wandern dorthin, wo sie dem Anbieter strategisch am meisten bringen.

Diese Star-Trek-Serien verschwinden Anfang 2026

Wenn Ihr die Klassiker noch einmal sehen wollt, bleibt Euch nur noch wenig Zeit. Netflix markiert die Titel bereits mit „Letzte Chance“ – deutlicher wird es kaum. In der ersten Januarwoche 2026 werden folgende Serien von Netflix entfernt:

- Raumschiff Enterprise (3 Staffeln)

- Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert (7 Staffeln)

- Star Trek: Deep Space Nine (7 Staffeln)

- Star Trek: Raumschiff Voyager (7 Staffeln)

- Star Trek: Enterprise (4 Staffeln)

- Star Trek: Prodigy (20 Folgen)

- Die Enterprise (2 Staffeln)

Eure Optionen: Abo, Kauf oder Nostalgie-Regal

Wenn Ihr Star Trek weiterhin streamen wollt, führt künftig kaum ein Weg an Paramount+ vorbei. Alternativ könnt Ihr einzelne Staffeln digital kaufen oder auf DVD und Blu-ray setzen. Beides funktioniert, fühlt sich aber weniger bequem an als das bisherige All-in-one-Abo. Der Wechsel zeigt vor allem eines: Die Zeit, in der ein einzelner Streamingdienst fast alles abdeckte, ist längst vorbei. Wer bestimmten Franchises treu bleiben will, muss flexibler werden – oder selektiver schauen.

Neuer Nachschub für Trekkies ist schon unterwegs

Ganz leer geht Ihr bei Paramount+ allerdings nicht aus. Am 15. Januar 2026 startet dort mit Star Trek: Starfleet Academy eine neue Serie. Sie rückt die Ausbildung junger Rekruten an der Sternenflotten-Akademie in den Fokus und spielt im 23. Jahrhundert. Das Timing ist kein Zufall: Während Netflix alte Inhalte verliert, baut Paramount sein Star-Trek-Universum weiter aus.

Fazit: Jetzt entscheiden statt später ärgern

Wenn Ihr die klassischen Star-Trek-Serien noch einmal sehen wollt, ist jetzt der richtige Moment. Entweder Ihr nutzt die letzten Tage bei Netflix – oder Ihr stellt Euch auf einen Plattformwechsel ein. Sicher ist nur: Star Trek bleibt – nur der Ort ändert sich. Auch künftige Serien des Franchises werden wohl ihr Zuhause eher in Paramount+ als auf anderen Streamingportalen finden.

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenAus Softwarefehlern lernen – Teil 3: Eine Marssonde gerät außer Kontrolle

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Top 10: Die beste kabellose Überwachungskamera im Test

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenSK Rapid Wien erneuert visuelle Identität

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenNeue PC-Spiele im November 2025: „Anno 117: Pax Romana“

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenDonnerstag: Deutsches Flugtaxi-Start-up am Ende, KI-Rechenzentren mit ARM-Chips

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenArndt Benedikt rebranded GreatVita › PAGE online