Künstliche Intelligenz

Top 5: Die besten Multiroom-Lautsprecher von Sonos, Teufel, Yamaha & Co. im Test

Denon Home 350

Denon liefert mit dem Home 350 eine vergleichsweise große Multiroom-Anlage mit zahlreichen Anschlüssen und gutem Sound.

- guter Klang

- viele Anschlüsse

- Heos bietet große Produktauswahl

- benutzerfreundliche App

Denon Home 350 im Test: Multiroom mit Hifi-Sound

Denon liefert mit dem Home 350 eine vergleichsweise große Multiroom-Anlage mit zahlreichen Anschlüssen und gutem Sound.

Eine Alternative zur Konkurrenz wie Sonos – das will Denon mit dem Heos-System Home 350 liefern. Im Test zu Heos (Testbericht) gefiel uns vor allem die Flexibilität. Es gibt eine riesige Produktauswahl und, anders als bei Sonos, kann man bestehende Systeme über einen neuen Verstärker einbinden. Wir haben den Multiroom-Speaker getestet.

Design

Selbst mit abgerundeten Kanten und dezentem, grauem Stoffbezug ist der Denon Home 350 mit 380 x 225 x 180 mm und 6,3 kg Masse nicht zu übersehen und zu überhören. Auf einer schwarzen, wahlweise weißen, spiegelnden Oberseite sind die Bedienelemente Lauter/Leiser, Start/Stopp sowie sechs Programmtasten eingelassen. Sie werden sichtbar, sobald man eine Hand über den Lautsprecher bewegt und sind so auch bei schwacher Beleuchtung gut erkennbar.

Der Bezug ist laut dem Hersteller wasser- und schmutzabweisend und der Lautsprecher soll damit auch für Küche und Bad geeignet sein. Tatsächlich wird sich dort vermutlich gar nicht genug Platz für das gute Stück finden. Auch auf dem Nachttisch findet er nur Platz, wenn man etwas in der Größe eines mittelgroßen Radios dort unterbringen kann. Am Schreibtisch wiederum sollte er aus akustischen Gründen in der Mitte stehen, wo sich aber normalerweise bereits der Monitor befindet.

Ausstattung, Installation und Betrieb

Auf der Unterseite präsentiert sich ein Gewinde zur Aufhängung, auf der Rückseite Anschlüsse für 230 V, Analog in, einen USB-Stick, zwei Knöpfe, um Bluetooth- oder WLAN-Koppelung anzustoßen, sowie ein Ethernet-Anschluss. Damit kann der Lautsprecher ohne das eingebaute 2,4- und 5-GHz-WLAN für Streaming und Internet-Radio genutzt werden.

Die meisten Funktionen werden über die Heos-App gesteuert, Spotify und Analogeingang sind ebenso wie die Programmtasten auch ohne Smartphone und App zugänglich. Zur Einrichtung wird ebenso die App genutzt, allerdings muss man am Lautsprecher den richtigen Knopf, nämlich den zur WLAN-Kopplung, drücken. Zur Nutzung des LAN sind sehr detaillierte Einstellungen möglich, damit das auch klappt. Die Schnellstartanleitung hilft hier allerdings nicht weiter und die ausführliche Anleitung, die jedoch auch nicht alles verrät, ist online als Webversion zu laden – der PDF-Download funktionierte zum Testzeitpunkt allerdings nicht.

Zunächst ist ein Firmware-Update des Lautsprechers fällig, währenddessen, wie üblich, Lautsprecher und App unbedienbar sind. Da dies etwas dauern kann, wird angeboten, das auf die Nachtstunden zu verschieben.

Danach übernimmt die App nicht nur das Streamen von Radiosendern über Tune-In oder von Musikdiensten wie Tidal, sondern auch das Streamen von Musikservern, USB-Port oder Analogeingang. So ist auch hier Multiroom-Betrieb möglich. Dazu müssen nur in der App die zu koppelnden Lautsprecher aufeinander geschoben werden – allerdings sollte man dies zuerst machen und erst dann die Musikwiedergabe starten, wenn es wichtig ist, dass die Musik auf allen Lautsprechern synchron spielt.

Spotify wird zwar über die App bedient, greift dann aber direkt auf den Lautsprecher zu. Qobuz kann auf Android-Geräten derzeit ohne externe Hilfsmittel wie den Musikserver Roon nicht im Multiroom-Betrieb gestreamt werden, sondern nur einzeln über Bluetooth. Für die Android-Version gilt dies auch für Apple Music, was aber eher auf Apple-Geräten genutzt wird, bei denen dann Apple Airplay zur Verfügung steht. Auch Podcast-Software kann nur über Bluetooth genutzt werden.

Die Folge der Integration in die Heos-App ist, dass bei Tune-In eine eigene Bedienoberfläche genutzt wird, die etwa bei der Suche nach Radio Caroline zuerst einige Fake-Stationen listet sowie Podcasts über Radio Caroline. Man kann dann aber den Sender, wenn man ihn erfolgreich gefunden hat, in einer Favoritenliste ablegen – und auf den Programmtasten am Lautsprecher selbst.

Die Sender sind dann direkt über Programmtasten zugänglich, wie bei einem „richtigen“ Radio und dies fast ebenso schnell: Während die meisten Geräte und Apps Internetstationen erst mit deutlicher Verzögerung abspielen, um einige Sekunden Stream zu puffern, und dann dank Tune-in oft noch zwei Werbeblöcke vorschalten, die man spätestens beim dritten Programmwechsel auswendig kennt, wechselt das Programm hier mit nur geringer Umschaltpause und nur gelegentlicher Werbe-Pre-Roll. Das ist klasse, denn man kann dadurch schnell umschalten, wenn einem ein Musikstück missfällt. Will man Taste 1 wie ab Werk eingestellt zur Auswahl des Analog-Eingangs verwenden, bleiben immerhin „Stationstasten“.

In der App lassen sich alle Programmquellen ausblenden. Praktisch, wenn es um Musikdienste geht, bei denen man ohnehin keinen Account hat, aber ungeschickt, wenn man aus Versehen das eigene Smartphone, Musikserver, USB-Port oder Analogeingang ausblendet und sich dann wundert, wo die Musikdateien abgeblieben sind.

Klang: Ausgewogene Klein-Stereoanlage

Im Denon Home 350 sind zwei Dreiwege-Lautsprechersysteme integriert, was zumindest auf kürzere Entfernung für sauberen Stereoklang sorgt. Eingebaut sind zwei 165-mm-Tieftöner, zwei 51-mm-Mitteltöner und zwei 19-mm-Hochtöner. Der Denon Home 350 liefert damit deutliche Bässe mit den bassreflex-typischen Überhöhungen, die hier jedoch dezent ausfallen, zumal in der App eingestellt werden kann, ob der Lautsprecher frei stehend platziert ist (also beim Bass voll hereinhauen darf), in einem Regal steht (wo dies schon weniger angebracht ist) oder gar in einer Ecke (wo es fürchterlich dröhnt, wenn die Bässe nicht reduziert werden).

Sollte es nicht genug rumsen, kann der Lautsprecher auch mit Subwoofern und Soundbars aus demselben Sortiment kombiniert werden. Dabei sind auch Stereo- und Mehrkanal-Kopplung möglich, man kann also auch zwei Denon Home 350 als Stereo-Paar betreiben, um eine größere Stereo-Basis zu erzielen.

Die Mitten sind klar, nur die Höhen sind je nach Programmquelle noch eingeschränkt: Bei Bluetooth fehlt für Android-Nutzer auch hier leider wieder einmal der aptX-Codec. Eine Ausgangsleistung gibt Denon auch auf Nachfrage nicht an, nur die elektrische Eingangsleistung mit maximal 25 W für alle Lautsprechersysteme zusammen. Für brüllende Party-Lautstärke ist die Box also nicht konstruiert, aber auch zu schade.

Preis

Die UVP des Denon Home 350 liegt bei 629 Euro. Aktuell kostet der Multiroom-Speaker rund 421 Euro. In begrenzter Stückzahl ist er sogar für 390 Euro auf Ebay erhältlich.

Fazit

Der Denon Home 350 liegt mit 421 Euro im oberen Preissegment, enthält dafür aber zwei komplette Lautsprechersysteme zur Stereowiedergabe. Hat man einen geeigneten Aufstellungsplatz mit wenig Abstand zum Hörenden, ist er damit nur geringfügig teurer als zwei einzelne, dann aber deutlich kleinere Denon Home 150 und bietet die doppelte Anzahl Programmtasten. Wer bereit ist, den hohen Preis zu zahlen, macht mit dem Denon Home 350 wenig falsch.

Künstliche Intelligenz

MAN baut 2300 Jobs ab, Autobranche verliert in einem Jahr fast 50.000 Stellen

Die deutsche Autobranche muss eine Horrornachricht nach der anderen verkraften. Den nächsten Jobabbau verkündet der Lastwagen- und Bushersteller MAN, der rund 2300 Stellen in Deutschland binnen zehn Jahren abbauen will. Betroffen sind vor allem der Hauptstandort München mit 1300 Jobs, Salzgitter mit 600 und Nürnberg mit 400 Stellen. Die IG Metall nennt sogar noch etwas höhere Zahlen und bangt langfristig um Standorte.

Weiterlesen nach der Anzeige

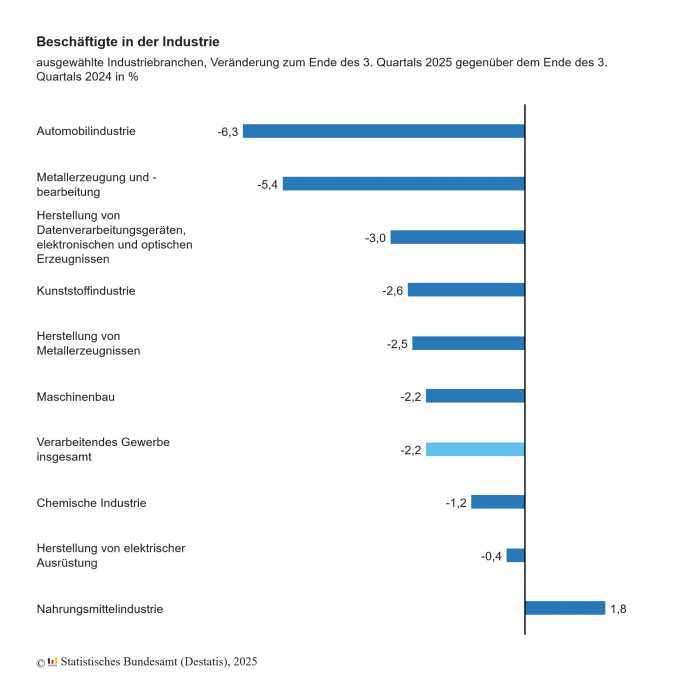

Wie tief die Krise in der deutschen Schlüsselbranche ist, zeigen neue Daten des Statistischen Bundesamts. Demnach arbeiteten in der Autoindustrie zum Ende des dritten Quartals gut 48.700 weniger Menschen als ein Jahr zuvor. Das ist ein Rückgang von 6,3 Prozent – „so hoch wie in keiner anderen großen Industriebranche mit mehr als 200.000 Beschäftigten“. Mit 721.400 Menschen sank die Beschäftigung in der Autoindustrie auf einen Tiefstand seit Mitte 2011.

Der Autoindustrie machen die stark erhöhten US-Zölle, eine globale Absatzflaute sowie die chinesische Konkurrenz gerade bei Elektrofahrzeugen zu schaffen. Zuletzt kam es zudem zu Lieferengpässen bei Chips des niederländischen Herstellers Nexperia. Autozulieferer seien vom Jobabbau in der Branchenkrise noch stärker betroffen als die Hersteller, erklärten die Statistiker. Es gibt wenig Aussicht auf Besserung: Zuletzt haben viele Unternehmen Jobabbauprogramme angekündigt, die noch über längere Zeit laufen. Dazu gehören Branchengrößen wie Bosch, ZF Friedrichshafen, aber auch Mercedes und Volkswagen mit seinen Marken, zu denen MAN gehört.

MAN will ohne Kündigungen auskommen

MAN erklärte zur Begründung der Sparmaßnahmen, der Konzern müsse sich dem anhaltend schwächelnden Truck-Markt in Deutschland anpassen und seine Kostenposition weiter verbessern. Zudem belasteten hohe Strom- und Arbeitskosten sowie der steigende Druck der asiatischen Konkurrenz. Der Stellenabbau solle aber „absolut sozialverträglich“ geschehen, wie ein Sprecher sagte. Kündigungen seien nicht geplant. IG Metall und Betriebsrat kritisieren die Pläne scharf. Diese gefährdeten auf lange Sicht die Existenz des Münchner Stammwerks, sagt Sybille Wankel von der IG Metall.

Die Gewerkschaft geht zudem von noch etwas höheren Zahlen als MAN aus. Sie rechnet langfristig mit dem Verlust von bis zu 2000 Arbeitsplätzen in München und 500 in Nürnberg. Die Gewerkschaft fürchtet etwa wegen der Verlagerung von Produktion nach Polen auch um Arbeitsplätze im Forschungs- und Entwicklungsbereich, die in den Mutterkonzern Traton ausgelagert sind. Der bayerische IG-Metall-Chef Horst Ott kündigte an, das MAN-Management zur Rede zu stellen. Er würde dem Vorstand dringend empfehlen, in Gespräche einzutreten und droht mit Eskalation. Wie genau das aussehen würde, sagte Ott nicht, betonte aber: Als IG Metall habe man „für jedes Problem das richtige Werkzeug. Welches wir dann einsetzen, hängt vom Gegenüber ab.“

120.000 Jobs in der Industrie verloren

Die Autobranche ist aber nicht die einzige, in der Stellen abgebaut werden. In der gesamten deutschen Industrie waren zum Ende des dritten Quartals laut Statistischem Bundesamt rund 5,43 Millionen Menschen beschäftigt – ein Rückgang von 120.300 oder 2,2 Prozent in einem Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Entwicklung der Beschäftigung in den einzelnen Branchen

(Bild: Destatis)

Die Daten zeigten, wo die Krisenherde in der deutschen Industrie liegen, sagte Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Insgesamt sei der Beschäftigungsabbau gemessen am Rückgang von Produktion und Aufträgen aber moderat. „Es ist noch nicht zu spät, den Großteil der Jobs in der Industrie zu retten.“

Auch Maschinenbau leidet

Einen größeren Stellenabbau gab es in weiteren Schlüsselbranchen wie dem Maschinenbau, der größten deutschen Industriebranche nach Mitarbeitern. Dort sank die Beschäftigung zum Ende des dritten Quartals um 2,2 Prozent auf rund 934.200 Menschen. In der Chemie gab es binnen eines Jahres einen leichten Rückgang um 1,2 Prozent auf 323.600 Beschäftigte und bei der Herstellung von elektrischer Ausrüstung um 0,4 Prozent auf 387.500.

Besonders stark fiel der Stellenabbau in der Metallerzeugung und -bearbeitung mit minus 5,4 Prozent aus sowie in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen mit 3,0 Prozent. Die einzige große Industriebranche mit Beschäftigungswachstum war laut Statistik die Nahrungsmittelindustrie mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 510.500 Menschen.

„Deutschland braucht ganzheitliche Industriepolitik“

Deutschland brauche angesichts der aggressiven Wirtschaftspolitik der USA und von China eine ganzheitliche Industriepolitik, sagt Ökonom Dullien. Die beiden Großmächte wollten die heimische Produktion ankurbeln. „Das geht auf Kosten der deutschen Industrie“, so Dullien. „Deutschland sollte die EU dazu anregen, selber Schlüsselbranchen zu definieren und den Binnenmarkt zu nutzen, um europäische Produktion in diesen Branchen zu fördern.“

Mehr über die Autoindustrie

(fpi)

Künstliche Intelligenz

Kollektiv statt Hierarchie: Ein deutsches Indie-Studio bricht mit Konventionen

In der Spielebranche kursieren erprobte Weisheiten, die den Einstieg in die Spieleentwicklung erleichtern sollen: Mach als erstes Spiel etwas Kleines, Überschaubares und Beherrschbares. Lass dein Studio langsam und nachhaltig wachsen. Und apropos Studio, mach dir Gedanken über einen einprägsamen Namen für dein Team.

Jakob Braun hat all diese Ratschläge in den Wind geschlagen. Den Namen für das Team hat ein Namensgenerator ausgespuckt. 2020 gründete Braun Active Fungus Studios nicht mit ein oder zwei Vertrauten, sondern mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und als Debut veröffentlichte sein Team ein komplexes Detektivspiel, in dem ein Physikatsberichtersteller ausgerechnet in der bayerischen Provinz des 19. Jahrhunderts ermittelt, inklusive bayerischer Mundart – ein Nischengenre mit Nischenschauplatz.

Obwohl der Studiogründer all das macht, wovor erfahrene Kollegen warnen, hat er Erfolg: Active Fungus Studios gibt es nun schon seit mehr als fünf Jahren und der nächste Publishing-Deal für ein neues Spiel ist bereits eingetütet. Ist das reines Glück? Oder hat das auch mit den besonderen Strukturen zu tun, die Jakob Braun in seinem Studio geschaffen hat und die in Deutschlands Spielebranche nahezu einzigartig sind?

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Kollektiv statt Hierarchie: Ein deutsches Indie-Studio bricht mit Konventionen“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

Künstliche Intelligenz

Studie zu privater E-Auto-Ladestruktur für Mehrfamilienhäuser

Der Kampf um die Zukunft der Elektromobilität in Deutschland entscheidet sich auch in den Tiefgaragen und Parkplätzen von Mehrfamilienhäusern. Entsteht dort gute Ladeinfrastruktur, kann das zum Hebel werden, um den Hochlauf zu beschleunigen, heißt es in einer aktuellen Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) im Auftrag des Bundesforschungsministeriums. Doch der Weg dorthin ist nicht leicht, wie der Überblick zeigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die meisten Elektroautos laden in Einfamilienhäusern

Aktuell werden rund 80 Prozent der Elektroautos zu Hause geladen, heißt es vom ISI. Das passiert vor allem in Einfamilienhäusern, wo das Anbringen einer Lademöglichkeit in der Regel verhältnismäßig einfach ist. Doch sehr viel mehr Wohnungen – meist zur Miete – finden sich in Mehrparteienhäusern. Dort ist also noch sehr viel mehr Potenzial für künftige Elektroautofahrer – allerdings sind die Bedingungen für Ladeinfrastruktur dort auch „herausfordernder“. Und dass es eine (private) Ladeinfrastruktur gibt, ist für viele Menschen eine Voraussetzung dafür, sich ein Elektroauto anzuschaffen.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich laut ISI vereinfacht: So sei ab 2026 in allen Bundesländern keine Baugenehmigung mehr nötig, um Ladepunkte einzurichten. Zudem profitierten private Ladepunkte von aktuellen Erleichterungen bei Netzentgelten und der Stromsteuer für bidirektionales Laden. Und bei Neubauten und Renovierungen gebe es Vorgaben zur Vorbereitung für Lademöglichkeiten. Dennoch sei die Umsetzung von Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern „weiterhin komplex“, heißt es vom Fraunhofer-Institut. Grundsätzlich haben sowohl Wohnungseigentümer als auch Mieter einen Anspruch, dass ihnen angemessene Umbauten für Ladeinfrastruktur erlaubt werden. Die Kosten – im Fall von Mietern gegebenenfalls auch für einen späteren Rückbau – müssen sie aber selbst tragen.

Wohnungswirtschaft noch zaghaft beim Aufbau

Für die Studie interviewten die Forscher auch kommunale Wohnungsunternehmen und Genossenschaften mit jeweils tausenden Wohnungen. Eine der zentralen Sorgen der Wohnungswirtschaft ist demnach, dass die künftige Nachfrage nach Ladepunkten als unsicher wahrgenommen wird. Oft lohne sich der Aufbau wirtschaftlich noch nicht. Zudem gebe es insbesondere in Städten oft nicht genug Stellplätze für alle Autos, sodass es zu Konflikten führen könne, wenn reine Elektro-Parkplätze ausgewiesen würden. Gleichzeitig kann Ladeinfrastruktur nach Ansicht der Autoren einen Standort für Mieter auch attraktiv machen. Das ist insbesondere dort relevant, wo das Wohnungsangebot größer als die Nachfrage ist.

Eine Umfrage unter 1472 Bewohnern von Mehrparteienhäusern mit eigenem Auto und häufig eigenem Stellplatz bestätigt die Bedeutung eigener Lademöglichkeiten. So wurde die heimische Wallbox am häufigsten als wichtigster Ladepunkt genannt. Dies galt insbesondere für Eigentümer. Sie wird von den Befragten auch klar als attraktivste Lademöglichkeit genannt. Dabei gaben die Befragten an, durchaus bereit zu sein, ein Stück zur nächsten Lademöglichkeit zu gehen. Gut die Hälfte würde dabei mehr als 100 Meter weit gehen, knapp ein Drittel sogar 250 Meter oder weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr zum Thema Wallbox

Eine wichtige Rolle spielt in der Regel auch, wie viel Geld für das Tanken ausgegeben werden muss. Fahrer von Verbrennern gaben in der Umfrage im Schnitt 11,64 Euro pro 100 Kilometern an, Fahrer von Elektroautos kamen mit 7,26 Euro billiger davon. Die theoretische Zahlungsbereitschaft im Fall, ein Elektroauto zu besitzen, fällt allerdings geringer aus. Sie lag in der Umfrage bei 6,84 Euro. Das entspricht dem Fraunhofer-Institut zufolge in etwa dem durchschnittlichen Haushaltsstromtarif.

Studie berücksichtigt Mieter unzureichend

Die im März und April befragten Personen waren in Bezug auf Geschlecht, Alter, Einkommen und Bundesländer „nahezu repräsentativ“ für Deutschland, Mieter waren allerdings unterrepräsentiert. Die Autoren mahnen eine verlässliche Unterstützung des Aufbaus von Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern an – inklusive finanzieller Unterstützung. Dadurch könnten Unsicherheiten abgebaut und die Wirtschaftlichkeit verbessert werden. Zudem müsse die rechtliche Komplexität zügig weiter reduziert werden.

„Beim Laden für Bewohnende von Mehrparteienhäusern gibt es keine One-size-fits-all-Lösung“, sagt Annegret Stephan, die das Projekt am Fraunhofer ISI geleitet hat. „Für einen effizienten Ausbau können unterschiedliche Lösungen ausgewählt und gegebenenfalls auch kombiniert werden. Neben den lokalen Gegebenheiten sind auch die Präferenzen der Bewohnenden entscheidend.“

Mehr zum Elektrischen Fahren

(fpi)

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten„Buongiorno Brad“: Warum Brad Pitt für seinen Werbejob bei De’Longhi Italienisch büffeln muss

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenCreator und Communities: Das plant der neue Threads-Chef

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R