Künstliche Intelligenz

DJI zum E-Bike-Leistungsstreit: “Keine klare Grundlage für 750 Watt”

Als DJI im E-Bike-Bereich einstieg, tat man das mit einem Knall: Viel mehr Leistung, viel höheres Drehmoment und deutlich mehr Aufschlag auf die getretene Muskelkraft als die Konkurrenz – das beeindruckte. Während Bosch, Yamaha und Co. langsam nachziehen, gibt es Diskussionen, wie weit man dem Wunsch nach mehr Leistung überhaupt nachgeben sollte.

Trend zu mehr Leistung

Auf der und rund um die Fachmesse Eurobike in Frankfurt war bei nahezu allen Antriebsherstellern zu sehen, dass die Kennzahlen der Motoren nach oben wandern. Bei Bosch etwa werden aus 600 Watt und 85 Nm nun 750 Watt und 100 Nm. Das ist immer noch weniger als die 1000 Watt und 120 Nm des Avinox-Systems, das noch dazu 800 Prozent Aufschlag zur Muskelleistung ermöglicht, aber doch ein merklicher Sprung.

Diesen Sprung vollziehen auch andere, etwa Yamaha. Dass dieser Trend, maßgeblich ausgelöst durch den starken DJI-Antrieb, die große Gefahr der EU-Regulierung aller E-Bikes mit sich bringt, brachte zuletzt Claus Fleischer, Geschäftsleiter von Bosch eBike Systems und Vorstandsmitglied des Zweirad-Industrie-Verbands ZIV, im Interview mit c’t zum Ausdruck.

Wir haben beim mittlerweile von DJI ausgegliederten Unternehmen Avinox nachgefragt, wie man die Diskussion dort verfolgt. Im uns vorliegenden Statement stellt Avonix die angedachte Leistungsgrenze in Frage: “Die vorgeschlagene Beschränkung auf 750 W scheint keine klare theoretische Grundlage zu haben, die die Wahl dieser spezifischen Grenze rechtfertigt. Wir halten es für unerlässlich, dass die Branche gründlichere und umfassendere Diskussionen führt, um eine angemessene Leistungsgrenze festzulegen.”

Eine Motorleistung von 750 Watt für ein E-Bike erachtet Avinox zumindest für manche Nutzergruppen als zu niedrig: “Die Festlegung einer 750-W-Grenze könnte die Bedürfnisse bestimmter gefährdeter Gruppen außer Acht lassen, darunter Menschen mit Behinderungen, die zusätzliche Unterstützung benötigen, Menschen mit höherem Körpergewicht, Minderjährige und Nutzer von E-Lastenfahrrädern für den Transport von Gütern, die oft Lasten von bis zu 400 kg transportieren und zusätzliche Unterstützung beim Befahren von steilem Gelände erfordern.” Weiter fordert der Hersteller “die politischen Entscheidungsträger dringend auf, diese besonderen Anforderungen in ihren Entscheidungen zu berücksichtigen.”

Stein des Anstoßes: der starke Avinox-Motor

Avinox gegen Bezahl-Abos

Einen versteckten Seitenhieb bekommt Konkurrent Bosch ab, der einige Funktionen seiner E-Bikes mittlerweile nur im kostenpflichtigen Abo zugänglich macht: “Es ist wichtig, bestimmte Praktiken in der Branche, die die Bedürfnisse der Nutzer ausnutzen, kritisch zu betrachten“, so DJI. „Manche Hersteller differenzieren ihre Produkte durch Abonnementgebühren oder bieten trotz identischer Hardwarekomponenten überlegene Leistung oder Funktionen exklusiv für Premiummodelle an. Sie profitieren hauptsächlich von Softwarebeschränkungen. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, die tatsächlichen Nutzerbedürfnisse zu priorisieren und Transparenz im Produktangebot zu gewährleisten.”

Insgesamt scheint Avinox bestrebt, die Diskussion von den reinen Zahlen zu lösen. Man stehe “für mehr als nur Leistung”, der Hersteller betont weitere Aspekte seines Systems, etwa “die kompakte Größe und das leichte Design” sowie die Integration von Soft- und Hardware sowie die Algorithmen für die Leistungssteuerung. Auch Akku und schnelles Laden seien gewichtige Punkte. Avinox betont, dass es darum ginge, mit intelligenter Modellierung von Leistung und Drehmoment das Fahrerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Lebensdauer des Antriebs zu verlängern.

Wie sehr solche Aspekte dann aber wiederum die EU-Aufpasser interessieren, wenn es um eine mögliche Regulierung der E-Bikes geht, steht auf einem anderen Blatt. Sollte es zu einer Regulierung kommen, verspricht Avinox: “Wir beobachten die EU-Vorschriften genau und verpflichten uns, die etablierten Richtlinien einzuhalten. Wir möchten unsere Nutzer auch bei regulatorischen Änderungen, die unsere Produkte betreffen könnten, unterstützen. Sollten solche Umstände eintreten, stellen wir sicher, dass unsere Endnutzer und OEM-Fahrradmarken Zugang zu den notwendigen Ressourcen und Anleitungen für Anpassungen haben.”

(sht)

Künstliche Intelligenz

Seekabel: EU warnt vor Abhängigkeit von US-Hyperscalern

Vorfälle in der Ostsee haben die Verantwortlichen wachgerüttelt. Wie anfällig ist Europas Anbindung über Seekabel an den Rest der Welt? Dieser Frage ging eine EU-Expertengruppe für Unterseekabel-Infrastrukturen nach. Der jetzt, im Oktober 2025, vorgelegte Bericht zeigt neben verschiedenen Risiken des Lahmlegens der Kabel und den Hürden bei der Reparatur noch etwas weiteres auf: wie stark Europa in Wirklichkeit von US-Technologiekonzernen abhängig ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

US-Hyperscaler kontrollieren demnach bereits 90 Prozent der Kapazität auf der transatlantischen Route und bauen ihre Dominanz auch auf anderen Strecken kontinuierlich aus. „Der Anteil traditioneller Telekommunikationsunternehmen in der EU ist in den letzten zehn Jahren rapide gesunken, während US-Hyperscaler ihre Präsenz stetig ausbauen“, heißt es in dem 38-seitigen Dokument, das auf Initiative der EU-Kommission erstellt wurde. Die vier größten Player – Google, Meta, Microsoft und Amazon – machten 2024 bereits 71 Prozent der genutzten internationalen Kapazität aus, verglichen mit nur 10 Prozent im Jahr 2014.

Big Tech aus den USA braucht enorme Bandbreiten

Die Verschiebung der Machtverhältnisse hat einen simplen Grund: Die Hyperscaler benötigen enorme Bandbreiten, um ihre Cloud-Regionen auf verschiedenen Kontinenten zu verbinden. Europäische Telekommunikationsanbieter können mit diesen Investitionen nicht mithalten – auch weil Europa keinen eigenen „Hyperscaler“ besitzt und das Verkehrsaufkommen traditioneller Betreiber solche Ausgaben nicht rechtfertigt.

„Der Mangel an europäischen Investitionen in interkontinentale Unterseekabel bedeutet, dass EU-Mitgliedstaaten bei ihrem Kapazitätsbedarf auf manchen Routen erheblich auf von Nicht-EU-Akteuren verlegte Kabel angewiesen sind“, warnt der Bericht.

Komponenten teilweise nur außerhalb der EU verfügbar

Noch gravierender sind die Abhängigkeiten in der Lieferkette. Während Europa mit Alcatel Submarine Networks (ASN) aus Frankreich über einen der drei führenden globalen Anbieter für Unterseekabel verfügt, fehlen Kapazitäten bei kritischen Komponenten. Optische Fasern für Langstrecken-Unterseekabel werden ausschließlich von US-Firmen (Corning, OFS) und japanischen Unternehmen (Sumitomo Electric) hergestellt. Optische Pumpen für Repeater stammen nur von US-Herstellern. Und bei Mikrochips für Transponder dominieren taiwanische und südkoreanische Anbieter, namentlich TSMC und Samsung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Bewertung der Bedrohungsakteure wird der Bericht auch konkret. Russland habe seine Unterwasser-Militärübungen in Tiefen von über 6000 Metern intensiviert, NATO-Kommandeure berichteten 2023 von verdächtigen russischen Aktivitäten rund um Unterseekabel in der Ostsee, heißt es darin. Auch China wird explizit genannt. Im März 2025 enthüllte das China Ship Scientific Research Centre die Entwicklung eines ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugs, das gepanzerte Unterseekabel in bis zu 4000 Metern Tiefe durchtrennen kann.

Die Expertengruppe skizziert sieben Risikoszenarien. Diese reichen von der koordinierten Sabotage von Kabeln über Angriffe auf Kabellandestationen und gezielte Stromausfälle bis hin zu natürlichen Ursachen, etwa bei Schäden durch Naturereignisse.

Reparaturflotte altert

Ein weiteres Problem: Die Kapazitäten zur Reparatur beschädigter Kabel geraten unter Druck. Zwar konnten zwischen 2022 und 2024 fast alle Störungen in Europa innerhalb von 24 Stunden behoben werden – nur zwei bis drei Prozent verzögerten sich durch fehlende Wartungsschiffe. Doch die Flotte altert, und einige Reparaturschiffe werden zu Verlegeschiffen umfunktioniert, um die wachsende Nachfrage der Hyperscaler zu bedienen.

Als Konsequenz schlägt die Expertengruppe erstmals EU-weite Stress-Tests für Unterseekabel-Infrastrukturen vor – ähnlich jenen, die bereits im Energiesektor durchgeführt werden. Die Tests sollen in drei Eskalationsstufen die Widerstandsfähigkeit gegen extreme, aber realistische Szenarien prüfen.

Satelliten sind kaum eine Hilfe

Hoffnungen auf Satellitenkonstellationen im niedrigen Erdorbit als Alternative dämpft der Bericht deutlich: „Die fortschrittlichsten Satellitenkonstellationen liefern nur einen Bruchteil der Bandbreite eines einzelnen Kabels.“ Satelliten könnten aber als Backup für kritische, bandbreitenarme Anwendungen wie Notfallkommunikation dienen.

97 bis 98 Prozent des globalen Internetverkehrs laufen über Unterseekabel. Die EU verfügt zwar über mehr als 300 Kabellandestationen, doch die Abhängigkeit von wenigen kritischen Knotenpunkten bleibt hoch. 90 Prozent des Verkehrs zwischen Europa und Asien passieren das Rote Meer – ein Nadelöhr, das durch Huthi-Angriffe 2023/24 bereits mehrfach betroffen war. Auch die Abhängigkeit vom Vereinigten Königreich bleibt bestehen: Der Datenverkehr zwischen Irland und der kontinentalen EU läuft größtenteils über das Vereinigte Königreich.

(mki)

Künstliche Intelligenz

Freitag: US-Richter mit KI zum Urteil, Milliardenforderung mangels Datenschutz

KI-Müll in Gerichtseingaben ist eine Plage. Nun sind auch Entscheidungen zweier US-Gerichte aufgeflogen, bei denen KI für die Anfertigung von Entwürfen genutzt wurde. Ein Praktikant sei schuld, sagt ein erwischter Richter. Der andere Richter schiebt es auf einen juristischen Mitarbeiter, der Perplexity genutzt habe. In einem anderen Verfahren wurde bereits Anfang September entschieden, dass Google wegen Irreführung beim Datenschutz 425 Millionen US-Dollar zahlen soll. Doch das genügt den Klägern nicht. Sie verlangen jetzt 2,36 Milliarden US-Dollar, die Google mit illegitim gesammelten Daten verdient habe. Google sieht sich missverstanden und wehrt sich. Das dürfte auch Apple vorhaben, nachdem ein Gericht in London entschieden hat, dass die Gebühren in Apples App-Store viel zu hoch sind. Apple soll hunderte Millionen zurückgeben. Auch App-Anbieter dürfen hoffen, denn die von Apple geforderte Gebühr von 30 Prozent ist laut Gericht „exzessiv und unfair“ – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Generative Künstliche Intelligenz neigt zu sogenannten Halluzinationen. Oft fällt das nicht auf, speziell dann, wenn das Ergebnis dem Nutzer zusagt. Von KI erfundene Behauptungen, Studien, Zitate oder Präzedenzfälle landen immer häufiger in Eingaben zu Gericht; dafür sind mehrfach sich selbst vertretende Parteien und Anwälte bestraft worden. Leider sind auch Richter nicht gegen die Versuchungen Künstlicher Intelligenz gefeit. In den USA sind jetzt zwei Fälle KI-verschmutzter Urteile aufgeflogen. Persönliche Verantwortung übernehmen die zuständigen Richter keine. Beide schieben Fehler auf am Verfahren beteiligte juristische Mitarbeiter, wobei aber auch die mehrstufige Überprüfung von Entwürfen aus unbekannten Gründen unterblieben ist: KI-Müll in US-Urteilen aufgeflogen.

Ohne KI ist Google nach einer Sammelklage kürzlich zur Zahlung von fast einer halben Milliarde US-Dollar verurteilt worden. Das Gericht hatte den Konzern für schuldig befunden, Daten über Nutzer gesammelt zu haben, obwohl die Aufzeichnung von App-Aktivitäten explizit ausgeschaltet wurde. Die Kläger hatten ursprünglich mehr als 30 Milliarden Dollar gefordert und haben jetzt eine dauerhafte Unterlassungsverfügung und Gewinnherausgabe von 2,36 Milliarden Dollar beantragt. Diese Summe sei eine „konservative Schätzung“ der Profite, die Google mit den illegitim von rund 98 Millionen Nutzern und 174 Millionen Geräten gesammelten Daten verdient habe. Google bezeichnet das Urteil als Missverständnis und hat Berufung angekündigt: Kläger verlangen 2,36 Milliarden US-Dollar von Google nach Datenschutzurteil.

Berufung dürfte auch Apple einlegen, nachdem der iPhone-Konzern laut britischem Wettbewerbsgericht sein Monopol im App-Store für iPhones und iPads missbraucht und jahrelang viel zu hohe Gebühren verrechnet hat. Das für England und Wales zuständige Competition Apeal Tribunal schreibt Apple umfangreiche Rückerstattungen an Kunden vor, denen in den meisten Fällen zweistellige Pfundbeträge winken. Da es aber Millionen betroffene Kunden gibt, geht es in Summe um hunderte Millionen Pfund. Sollte die Gerichtsentscheidung rechtskräftig werden, ist sie eine empfindlichere Niederlage für Apple, als dieser Betrag erscheinen lässt. Da das Urteil auch einige Jahre vor dem EU-Austritt Großbritanniens betrifft, könnte es Vorbildwirkung für die gesamte EU haben: Apple hat laut britischem Urteil App-Käufer abgezockt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen.

Ein Jahr nachdem der Gründer und ehemalige CEO der Kryptowährungsbörse Binance, Changpeng Zhao, eine viermonatige Haftstrafe abgesessen hat, hat ihn US-Präsident Donald Trump begnadigt. Das Weiße Haus bezeichnet das Vorgehen der Justiz als Teil des Kampfs der Vorgängerregierung gegen Kryptowährungen. Dies habe dem Ansehen der USA als globaler Anführer im Bereich Technik und Innovation geschadet, zitiert etwa Politico: „Der Krieg der Biden-Regierung gegen Krypto ist vorbei.“ Berichten zufolge hat der Kanadier zuletzt massiv für die Begnadigung lobbyiert, nachdem er zuvor noch gestanden hatte, dass Geldwäsche über Binance betrieben wurde und er bewusst illegale Geldflüsse in Kauf genommen hat. Doch jetzt hat Donald Trump den Binance-Gründer begnadigt: „Bidens Krieg gegen Krypto ist vorbei.“

Einen anderen Krieg verschärft der Autokonzern General Motors, nämlich seinen „Krieg gegen CarPlay„: Das Unternehmen will nun nicht nur seine Elektrofahrzeuge nicht mehr mit Apples iPhone-Fahrzeugintegration ausstatten, sondern auch künftige neue Verbrennermodelle. Die Ankündigung, die Technik nicht in Stromer einbauen zu wollen, hatte GM bereits 2023 gemacht und dann auch umgesetzt. Damals hieß es allerdings, dass Fossil-Fahrzeuge – offenbar, weil sie GM für weniger zukunftsträchtig hielt – die übliche Kompatibilität behalten. Doch davon ist künftig keine Rede mehr. Zudem ist damit nicht nur CarPlay gemeint, sondern auch das Alternativsystem Android Auto für Android-Smartphone-Besitzer, das ebenfalls in GM-Verbrennern bislang noch unterstützt wird: General Motors killt CarPlay und Android Auto in allen Autos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch noch wichtig:

(fds)

Künstliche Intelligenz

Vorsicht Kunde: Unsichere Packstation | heise online

Zu Packstationen kann man sich nicht nur rund um die Uhr Waren schicken lassen, sondern dort auch selbst Waren verschicken. Während der Empfang von Paketen meist unkompliziert ist, birgt der Versand über solche Automaten erhebliche Risiken.

Weiterlesen nach der Anzeige

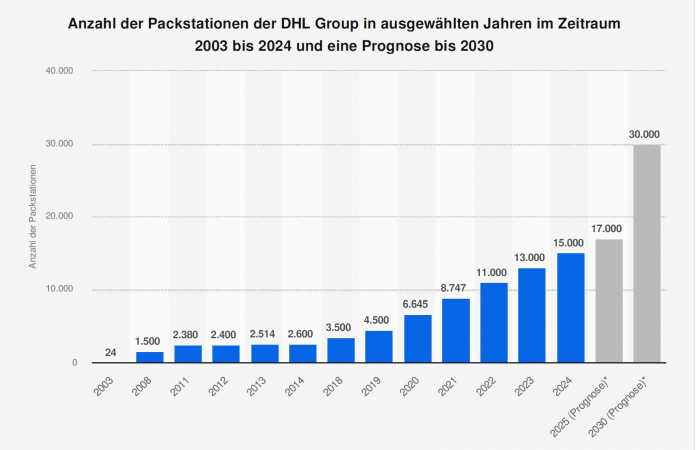

Anfang 2025 gab es etwa 15.000 gelbe Packstationen mit Schließfächern von DHL, an Tankstellen oder Einkaufszentren findet sich inzwischen auch blaue Varianten von Amazon. Die meisten Packstationen haben bislang ein Display und einen Scanner, an dem man seine Daten eintippt und den QR-Code der Lieferbestätigung zum Abholen einscannt oder die Adresse des Empfängers eingibt, wenn man selbst ein Paket verschicken will.

Packstation digital

Neuere Packstationen kommen ganz ohne Display, Scanner und Drucker aus, man kommuniziert mit ihnen per App. Das ganze Prozedere erfolgt rein digital, Kunden müssen nicht einmal mehr ein Adresslabel ausdrucken. Stattdessen soll der Versandmitarbeiter, der das Paket aus der Packstation abholt, das Adresslabel ausdrucken und auf das Paket kleben.

Weil das auch mal schiefgehen kann, rät DHL gerade bei wertvollen Waren einen Adresszettel mit ins Paket zu legen. So kann die Sendung auch dann noch zugeordnet werden, wenn das äußere Versandlabel beschädigt wird oder verloren geht.

15.000 Packstationen waren es 2024, in den kommenden fünf Jahren will die DHL-Gruppe die Anzahl ihrer Packstationen verdoppeln.

(Bild: Statista/DHL Group; Handelsblatt)

Einlieferungsbeleg

Weiterlesen nach der Anzeige

Der entscheidende Nachteil beim Versand über eine Packstation: Anders als in einer Filiale, wo ein Mitarbeiter den Empfang des Pakets quittiert, erhalten Versender an der Packstation allenfalls eine digitale Bestätigung per E-Mail oder in der App.

Diese belegt jedoch nur, dass ein Fach geöffnet und wieder geschlossen wurde und nicht, ob der Kunde tatsächlich ein Paket eingelegt haben oder was dessen Inhalt war. Ohne einen qualifizierten Einlieferungsbeleg können Absender aber kaum nachweisen, dass sie die Sendung korrekt übergeben haben, wenn das Paket verloren geht.

Zur Sicherheit sollten Kunden das über die Packstation verschickte Paket deshalb im Fach fotografieren. Bleibt die automatische Einlieferungsbestätigung der Station aus, sollten sie sofort die Kundenhotline kontaktieren. DHL empfiehlt, noch am selben Tag anzurufen, um den Vorgang dokumentieren zu lassen.

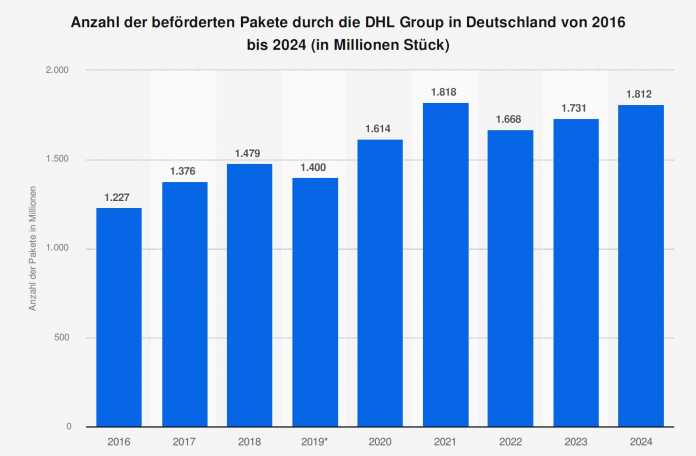

Die DHL-Gruppe hat im vergangnen Jahr in Deutschland über 1,8 Milliarden Pakete befördert.

(Bild: Statista / Deutsche Post)

Wertvolle oder wichtige Sendungen sollte man besser persönlich in einer DHL-Filiale abgeben, empfiehlt c’t-Redakteur Urs Mansmann. Nur der dort ausgestellte Beleg dient als sicherer Nachweis für die Übergabe an den Paketdienstleister.

Rechtliche Hürden bei Retouren

Haben Kunden für den Paketversand ein Retourenlabel vom Online-Händler genutzt, entstehen bei einem Paketverlust zusätzliche Probleme. In diesem Fall ist nämlich nicht der Kunde Vertragspartner des Paketdienstes, sondern das Unternehmen, das das Retourenlabel ausgestellt hat. Geht die Sendung verloren, kann nur der Vertragspartner einen offiziellen Nachforschungsauftrag stellen und mögliche Ansprüche aus der Transportversicherung geltend machen.

Im Verlustfall verweigern Paketdienste deshalb oft die Nachforschung. Verbraucher sollten dann als erstes den Händler auffordern, die Nachforschung einzuleiten. Der ist gemäß § 241 Absatz 2 BGB dazu verpflichtet, Kunden bei Problemen mit dem von ihm beauftragten Versanddienstleister zu unterstützen, erklärt Rechtsanwalt Niklas Mühleis im c’t-Podcast. Alternativ kann der Kunde als Eigentümer der Ware vom Paketdienst die Herausgabe der Ware fordern (§ 985 BGB).

Schadensersatz

Bleibt das Paket unauffindbar, können Kunden ein Schadensersatzanspruch gemäß § 823 Abs. 1 BGB einfordern. Allerdings kann es rechtlich komplex sein, den Schaden bei gebrauchten oder defekten Geräten, die als Retoure eingeschickt wurden, korrekt zu beziffern.

Hier können Sie den c’t-Artikel zu dem im Podcast behandelten Streitfall nachlesen:

Paket verschwindet aus der Packstation

Das c’t Magazin gibt es am Kiosk, im Browser und in der c’t-App für iOS und Android. Unsere c’t-Artikel finden Sie auch im digitalen Abo heise+. Wenn Sie dieses Angebot bisher nicht kennen, können Sie jetzt günstig reinschnuppern und uns damit unterstützen. Unter heiseplus.de/podcast bekommen Sie drei Monate heise+ zum Sonderpreis. Haben Sie Lust, weitere heise-Podcasts zu hören? Sie finden sie auf der Podcast-Seite.

c’t erreichen Sie online und auf vielen Social-Media-Kanälen

► c’t Magazin

► c’t bei WhatsApp

► c’t auf Mastodon

► c’t auf Instagram

► c’t auf Facebook

► c’t auf Bluesky

(uk)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets