Datenschutz & Sicherheit

Elektronische Patientenakte: Mit Sicherheitsrisiken und Nebenwirkungen

Die meisten von uns besitzen einen Haustürschlüssel. Und die meisten von uns wissen, wer sonst noch Zugang zu unserer Wohnung hat. Bei den Gesundheitsdaten, die in der elektronischen Patientenakte hinterlegt sind, ist das offenkundig nicht so klar. Das zeigen die Antworten der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion „Die Linke“.

Die Abgeordneten haben die Regierung unter anderem gefragt, welche Vorkehrungen verhindern sollen, dass etwa die US-Regierung an sensible Gesundheitsdaten von deutschen Versicherten gelangt. Die Antworten der Bundesregierung sind mitunter missverständlich, in Teilen unvollständig und fehlerhaft.

Nachfragen bei dem zuständigen Gesundheitsministerium, verschiedenen Krankenkassen und der Gematik haben nur wenig Licht ins Dunkel gebracht. Offenkundig sollen die Versicherten weitgehend bedingungslos darauf vertrauen, dass ihre sensiblen Daten in der ePA sicher sind.

Krankenkassen verweigern Auskunft

Anlass der Kleinen Anfrage war eine Aussage des Chefjustiziars von Microsoft Frankreich im Juni dieses Jahres. Er hatte in einer öffentlichen Anhörung vor dem französischen Senat nicht ausschließen können, dass der Tech-Konzern Microsoft auf Anordnung US-amerikanischer Behörden auch Daten europäischer Bürger:innen weitergeben müsse.

Hintergrund ist unter anderem der US-amerikanische Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, kurz CLOUD Act, aus dem Jahr 2018. Das Gesetz verpflichtet US-Tech-Anbieter unter bestimmten Voraussetzungen zur Offenlegung von Daten gegenüber US-Behörden – auch wenn sich diese Daten außerhalb der Vereinigten Staaten befinden.

Die Abgeordneten der Linksfraktion fragten die Bundesregierung, ob sie ein ähnliches Szenario bei den in der ePA hinterlegten Gesundheitsdaten ausschließen könne. Die Regierung erwidert, dass sie nichts über die Verträge zwischen den Betreibern der ePA und den Krankenkassen wisse. Sie kenne daher die Regelungen nicht, mit denen die Daten der Versicherten geschützt würden. Betreiber von ePA-Infrastrukturen sind spezialisierte IT-Dienstleister wie IBM Deutschland und das österreichische Unternehmen RISE.

Wir haben uns bei den drei größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland erkundigt, welche vertraglichen Vereinbarungen sie mit ihren externen Anbietern getroffen haben. Weder die Techniker Krankenkasse noch die Barmer oder die DAK wollten unsere Frage beantworten. Sie verweisen auf die Gematik, die als Nationale Agentur für Digitale Medizin für die Spezifikationen zur technischen Ausgestaltung der ePA zuständig sei. Der Barmer-Sprecher bittet zudem um Verständnis, dass er sich „aus Wettbewerbsgründen“ nicht weiter zu den Vertragsbedingungen äußern könne.

Es ist also unklar, ob es entsprechende Regelungen zum Schutz der Versichertendaten gibt, von denen die Bundesregierung spricht.

Der Schlüssel liegt bei den Betreibern

Desweiteren verweist die Bundesregierung auf „umfangreiche technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen“, die zum Schutz der Gesundheitsdaten umgesetzt worden seien. So dürften die in der ePA hinterlegten Daten nur verschlüsselt bei den Betreibern gespeichert werden. Ohne „den Schlüssel der Versicherten“ könnten Unbefugte die Daten nicht lesen, betont die Regierung.

Diese Antwort ist mindestens missverständlich formuliert. Tatsächlich verfügt die ePA derzeit über keine patientenindividuelle Verschlüsselung, bei der jede:r Versicherte die eigene Patientenakte mit einem persönlichen Schlüssel absichert. Ältere Versionen der ePA sahen noch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der in der Patientenakte hinterlegten Daten vor; die aktuelle „ePA für alle“ bietet dieses Mehr an Sicherheit allerdings nicht mehr.

Außerdem sind die Schlüssel nicht, wie noch bei früheren ePA-Versionen, auf der elektronischen Gesundheitskarte der Versicherten hinterlegt, sondern sie liegen auf den Servern des ePA-Betreibers. Sogenannte Hardware Security Modules in einer „vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung“ würden gewährleisten, dass die Betreiber keinen direkten Zugriff auf diese Schlüssel haben, schreibt das Gesundheitsministerium auf Nachfrage von netzpolitik.org.

„Diese speziell abgesicherten Komponenten sind dafür ausgelegt, kryptografische Schlüssel sicher zu verwalten und sensible Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen“, sagt eine Gematik-Sprecherin auf Anfrage. Ein direkter Zugriff auf die Schlüssel, auch durch die Betreiber der ePA, sei technisch ausgeschlossen. Die Schlüssel werden etwa dann zur Entschlüsselung der Gesundheitsdaten verwendet, wenn die Versicherten ihre elektronische Gesundheitskarte beim Besuch einer Praxis oder einer Apotheke in ein Lesegerät schieben.

Offene Eingangstüren

Zwei Aspekte lassen das Gesundheitsministerium und die Gematik bei ihren Ausführungen jedoch unter den Tisch fallen.

Zum einen ist den Sicherheitsfachleuten des Chaos Computer Clubs Bianca Kastl und Martin Tschirsich in den vergangenen Monaten wiederholt gelungen, die Zugriffskontrolle der ePA zu überwinden.

Bei den von ihnen beschriebenen Angriffsszenarien hilft Verschlüsselung nicht mehr viel. „Es ist vollkommen egal, dass das irgendwie verschlüsselt gespeichert wird, wenn an der Eingangstür ein paar Wissensfaktoren reichen, um jede ePA in Zugriff zu bekommen“, sagt Bianca Kastl, die auch Kolumnistin bei netzpolitik.org ist.

Wir sind ein spendenfinanziertes Medium

Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.

Die von ihr und Tschirsich aufgezeigten Sicherheitslücken bestehen teilweise noch immer fort. Eine „endgültige technische Lösung“ will das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erst im kommenden Jahr implementieren.

Trügerische Sicherheit

Zum anderen behauptet die Bundesregierung, dass die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen einen „technischen Betreiberausschluss“ gewährleisten, „sodass selbst ein fremdbestimmter Betreiber keinen Zugriff auf die Daten der ePA erlangen würde“.

Hauptbetreiber von elektronischen Patientenakten ist die IBM Deutschland GmbH. Unter anderem die Techniker Krankenkasse, die Barmer Ersatzkasse und die AOK haben das Unternehmen damit beauftragt, die ePA und die dazugehörigen Aktensysteme gemäß der von der Gematik gemachten Spezifikationen umzusetzen. Mehr als zwei Drittel aller digitalen Patientenakten laufen auf IBM-Systemen, aus Sicherheitsgründen seien die Daten „über zahlreiche, geographisch voneinander getrennte Rechenzentrums-Standorte in der IBM Cloud in Deutschland verteilt“, so das Unternehmen.

Dieses Sicherheitsversprechen ist jedoch trügerisch. Denn die IBM Deutschland GmbH ist eine Tochter der US-amerikanischen IBM Corp. – und damit potenziell ein „fremdbestimmter Betreiber“. Gemäß CLOUD Act können US-Behörden IBM dazu zwingen, die Daten von deutschen Versicherten an sie auszuleiten.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt?

Welche Risiken der CLOUD Act birgt, hat etwa das baden-württembergische Innenministerium erkannt. Im Juli räumte es in einer Stellungnahme ein, dass US-Behörden theoretisch auf Daten zugreifen könnten, die in der Verwaltungscloud Delos gespeichert sind. Delos Cloud ist ein Tochterunternehmen von SAP und fußt auf Microsoft Azure und Microsoft 365. Dem Ministerium zufolge könnten US-Behörden den Tech-Konzern anweisen, „einen Datenabfluss in seine Software zu integrieren, ohne dass der Kunde darüber in Kenntnis gesetzt wird.“

Dennoch plant die Bundesregierung nach eigenem Bekunden nicht, die technologische Abhängigkeit von nicht-europäischen ePA-Betreibern zu prüfen – obwohl sie die digitale Patientenakte explizit als eine kritische Infrastruktur einstuft.

Anne Mieke-Bremer, Sprecherin für Digitale Infrastruktur der Fraktion Die Linke im Bundestag, kritisiert diese Weigerung der Regierung. „Statt klare Prüfpflichten festzuschreiben, versteckt sie sich hinter lückenhaften Vorgaben“, so Mieke-Bremer. „Und sie gibt sich damit zufrieden, dass die Verträge zwischen Betreibern und Kassen eine Blackbox bleiben.“

Die ePA wirke „zunehmend wie ein mangelhaftes und fahrlässiges Prestigeprojekt“, das voller Lücken und Risiken ist, sagt Stella Merendino, Sprecherin der Linken für Digitalisierung im Gesundheitswesen. „Was mit unseren sensibelsten Gesundheitsdaten passiert, bleibt dabei im Dunkeln.“

Datenschutz & Sicherheit

„Das war dringend notwendig, diese neue Idee einer Schleppnetzfahndung im Internet abzuwenden“

Ende November erging eine Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu einer neuen Form der Massenüberwachung: Das Gericht stoppte einen Amtsgerichtsbeschluss, die einem Netzbetreiber das Mitprotokollieren von Billionen DNS-Anfragen vorgeschrieben hätte.

Das Amtsgericht Oldenburg hatte Vodafone zur Umsetzung von Überwachungsanordnungen verpflichtet, die monatlich sage und schreibe 12,96 Billionen DNS-Anfragen betroffen hätte. Der DNS-Server des Anbieters sollte überwacht werden, gestützt auf Paragraph 100a der Strafprozessordnung. Außerdem sollten die zur Identifizierung des Anschlussinhabers notwendigen Kundendaten mitgeliefert werden.

Doch der Telekommunikationskonzern wehrte sich und setzte sich nun vorerst durch. Die Vollziehung des amtsgerichtlichen Beschlusses ist für sechs Monate ausgesetzt, auch neue Anordnungen darf es nicht geben.

Das Bundesverfassungsgericht sieht „jedenfalls massenhafte Eingriffe“ in das Fernmeldegeheimnis der vierzig Millionen Vodafone-Kunden und erkennt Anhaltspunkte, dass die DNS-Massenüberwachung verfassungswidrig sein könnte. Viele völlig unverdächtige Kunden gerieten in die Überwachung und könnten sich nicht dagegen wehren. Denn die Überwachung findet heimlich statt, weswegen weder vorbeugender noch abwehrender Rechtsschutz möglich sei.

Wer ruft was auf?

Vodafone sollte DNS-Anfragen zu einem bestimmten Server abfangen, über den aber keine näheren Angaben bekannt sind. Das Domain Name System (DNS) übersetzt den Namen einer Website wie beispielsweise netzpolitik.org in Nummern (hier IPv4 144.76.255.209). Das könnte man mit den früher gebräuchlichen Telefonbüchern vergleichen. Allerdings wird nicht minutenlang gestöbert und geblättert, sondern die Namensauflösung wird in einem Bruchteil einer Sekunde geliefert.

Die Namensauflösung erfolgt technisch mehrstufig. Typisch ist heute die Server-assistierte iterative Form: Ein DNS-Stub-Resolver fragt den lokalen rekursiven DNS-Server, der die Anfrage (iterativ von der Wurzel abwärts) bis zum gesuchten Domain-Namen weiterleitet. Gebräuchliche DNS-Resolver und DNS-Server beschleunigen diese Namensauflösung dadurch, dass sie lokale DNS-Caches als Zwischenspeicher nutzen.

Zieht man den Vergleich mit dem Telefonbuch heran, dann wollten die Ermittler also eine Art Zielwahlüberwachung der gesamten Telefonie, um gezielt für eine vorgegebene Zieltelefonnummer herausfinden, wer alles diese Nummer angerufen hat.

13 Billionen DNS-Anfragen pro Monat mitprotokollieren

Vodafone gab dem Gericht die Anzahl von etwa fünf Millionen DNS-Server-Anfragen pro Sekunde im Anordnungszeitraum von einem Monat an. So errechnen sich die 12,96 Billionen DNS-Anfragen monatlich.

Massenüberwachung

Wir berichten unter dem Stichwort Massenüberwachung über Technologien, die dazu eingesetzt werden, massenhaft Daten über Menschen festzuhalten und auszuwerten. Unterstütze unsere Arbeit!

Um eine so große Anzahl für eine Überwachungsanordnung festzuhalten, müsste ein erheblicher Aufwand betrieben werden. Und je größer die eigene DNS-Infrastruktur des Netzbetreibers ist, desto aufwendiger wird es. Die Technik zur Protokollierung darf aber dabei die eigentliche Funktion, nämlich die schnelle Namensauflösung, nicht bremsen.

Das bedeutet einen großen organisatorischen und personellen Aufwand. Die DNS-Server-Systeme der Anbieter müssten sämtliche DNS-Anfragen aller Kundenanschlüsse daraufhin auswerten, ob diese einen bestimmten inkriminierten Server abfragen.

Klaus Landefeld, Vorstand des IT-Branchenverbandes eco, bewertet die Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts positiv und hofft auf ein Ende der Überwachungsmethode: „Das war dringend notwendig, um diese neue Idee einer Schleppnetzfahndung im Internet zumindest vorübergehend, hoffentlich aber auch dauerhaft abzuwenden.“

Die Maßnahme sei „völlig ungeeignet“. Denn es müssten „faktisch alle Anbieter von DNS-Resolvern verpflichtet werden“. Doch selbst dann könnten diese Anbieter nur einen Teil der DNS-Anfragen ihren eigenen Kunden zuordnen, da diese auch Resolver von populären Drittanbietern wie etwa Google (8.8.8.8), Cloudflare (1.1.1.1) oder Quad9 (9.9.9.9) nutzten. Und selbst wenn die Methode Erfolg hätte, wäre der immense Aufwand „mit Sicherheit dem Ergebnis nicht angemessen“ und rechtfertigte nicht die „anlasslose Massenüberwachung der DNS-Anfragen aller Kunden“, so Landefeld.

Es drängt sich die Frage auf, weswegen diese offensichtlich wenig geeignete Maßnahme von den Ermittlern überhaupt gefordert wird. „Ich halte es persönlich für einen verzweifelten Versuch, die mangelhafte oder derzeit überhaupt nicht vorhandene Möglichkeit der (Rück-)Auflösung von Carrier-NAT durch die vorgeschaltete DNS-Abfrage zu umgehen“, sagt Landefeld. Die Ermittler wollen demnach an private IP-Adressen gelangen, auch wenn dies für die Netzbetreiber einen außerordentlichen Aufwand bedeutet und Millionen Kunden betroffen wären. Denn der DNS-Server vom Anbieter sieht vielleicht die private IP-Adresse des Kunden und nicht nur die öffentliche IP-Adresse, die sich eben viele Kunden (Carrier-grade NAT) teilen.

Es gibt auch andere technische Methoden, um an die gesuchte private IP-Adresse zu kommen, die bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht schon auf der ersten Stufe scheitern. Das sieht auch das hohe Gericht so. Landefeld fielen ebenfalls Alternativen ein, die ohne anlasslose Massenüberwachung auskämen. Den Ermittlern waren aber offenbar keine anderen Methoden eingefallen.

Wer die gesuchten Verdächtigen sind, ist bisher nicht bekannt. Akteneinsicht hatte der Netzbetreiber von der Staatsanwaltschaft nicht bekommen. Aber schwerwiegende Verfehlungen können es nicht sein. Denn das Bundesverfassungsgericht schreibt, es sei „nicht ersichtlich, dass die hier konkret verfolgten Delikte besonders schwer wögen oder die Ermittlung des Sachverhalts mit anderen Ermittlungsmethoden nicht ebenso erfolgsversprechend sein könnte“.

Datenschutz & Sicherheit

Anonymisierendes Linux Tails 7.3.1 aktualisiert Kernkomponenten

Die Entwickler der für mehr Privatsphäre sorgenden Linux-Distribution Tails haben Version 7.3.1 veröffentlicht. Im Wesentlichen haben sie darin die Kernkomponenten auf den aktuellen Stand gebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Versionsankündigung zu Tails 7.3.1 listet daher lediglich die aufgefrischten Programmversionen auf. Der Tor Browser ist nun auf Stand 15.0.3 und basiert auf Firefox ESR 140.6. Der Tor Client kommt in Fassung 0.4.8.21 mit, während Thunderbird 140.5.0 (die ESR-Version) dabei ist. Laut Changelog ist zudem das Firmware-Repository auf dem Debian-Trixie-Stand vom 11.11.2025.

Die Version 7.3 von Tails haben die Projekt-Maintainer übersprungen. Sie sind direkt auf Stand 7.3.1 gegangen, da während der Vorbereitungen eine Sicherheitslücke in einer Softwarebibliothek geschlossen wurde, die Tails mitbringt. Um die Korrektur einzubauen, haben sie direkt den Release-Prozess für Tails 7.3.1 gestartet. In welcher Bibliothek die Schwachstelle gefunden wurde, schreiben die Tails-Macher jedoch nicht.

Aktualisierte Images

Die neuen Abbilder stehen auf den Download-Servern von Tails bereit. Außerdem liefert das Projekt auch Bittorrent-Links, um den Download Server-los im Peer2Peer-Netzwerk anzubieten. Wie üblich stehen Abbilder zum Verfrachten auf USB-Sticks zur Verfügung. Aber auch ISO-Images zum Brennen auf DVD oder zur Nutzung in einer virtuellen Maschine stellt das Tails-Projekt bereit.

Mit Tails etwa auf USB-Stick lassen sich fremde Rechner mit einer geschützten Umgebung starten. Tails legt dabei Wert auf anonymes Surfen im Netz. Durch die Nutzung des Tor-Netzwerks ist es einfacher, nicht unabsichtlich rückverfolgbaren Spuren zu hinterlassen.

Tails 7.2 ist Mitte November erschienen und hatte ebenfalls im Wesentlichen Versionspflege bei den mitgebrachten Programmen vorzuweisen. Daneben haben die Entwickler jedoch auch einige Probleme und Ärgernisse beseitigt und etwa dem Mailprogramm Thunderbird das Übersenden von Telemetriedaten an Mozilla abgewöhnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

(dmk)

Datenschutz & Sicherheit

Chrome-Update stopft attackierte Sicherheitslücke | heise online

Google hat in der Nacht zum Donnerstag den Webbrowser Chrome aktualisert. Mit dem Update stopft der Hersteller auch eine bereits in freier Wildbahn attackierte Sicherheitslücke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Das erklärt Google in der Versionsankündigung. „Google ist bekannt, dass ein Exploit in freier Wildbahn existiert“ schreiben die Entwickler dort und nennen zwar eine Issue-Nummer, halten sich mit etwaigen Details zur Lücke jedoch zurück. Lediglich die Einstufung des Risikos als „hoch“ nennen sie, jedoch nicht einmal die betroffene Komponente des Browsers. Eine CVE-Nummer gibt es offenbar ebenfalls noch nicht.

Insgesamt drei Sicherheitslücken

Zudem gibt es zwei weitere Schwachstellen, die das Release ausbessert. Angreifer können eine Use-after-free-Lücke im Passwort-Manager ausnutzen, was oftmals das Einschleusen und Ausführen von Schadcode ermöglicht. Das scheint jedoch aufgrund der Bedrohungseinschätzung nicht allzu leicht zu klappen (CVE-2025-14372, Risiko „mittel“). Außerdem können bösartige Akteure offenbar eine „unangemessene Implementierung“ in der Toolbar für nicht näher genannte schädliche Aktionen ausnutzen (CVE-2025-14373, Risiko „mittel“).

Chrome-Nutzer und -Nutzerinnen sollten sicherstellen, dass sie die neuen Softwareversionen einsetzen.

Software-Stand prüfen

Die Fehler bessert Google in Chrome 143.0.7499.109 für Android, 143.0.7499.109 für Linux sowie 143.0.7499.109/.110 für macOS und Windows aus. Zudem steht als Extended-Stable-Fassung der Build 142.0.7499.235 für macOS und Windows bereit. Auf der Chromium-Basis aufsetzende Browser wie Microsofts Edge dürften in Kürze ebenfalls in fehlerbereinigter Version vorliegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

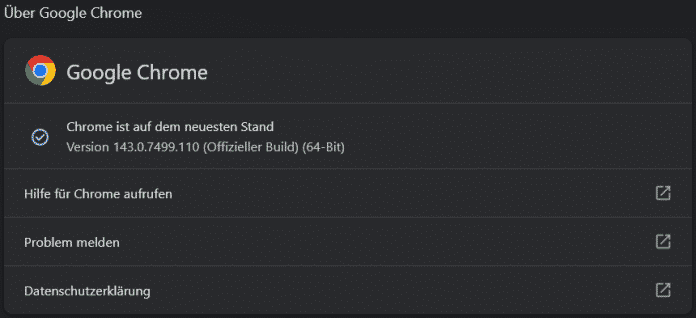

Ob die Software bereits auf aktuellem Stand ist, verrät der Versionsdialog. Der ist über das Browser-Menü, das sich in Chrome durch Klick auf das Symbol mit den drei aufeinander gestapelten Punkten rechts von der Adressleiste öffnet, und dem weiteren Weg über „Hilfe“ – „Über Google Chrome“ erreichbar.

Der Versionsdialog des Webbrowsers zeigt den aktuell laufenden Software-Stand an und startet bei Verfügbarkeit die Aktualisierung.

(Bild: heise medien)

Ist eine Aktualisierung verfügbar, startet das den Update-Vorgang und fordert im Anschluss zum nötigen Browser-Neustart auf. Unter Linux ist in der Regel der Aufruf der distributionseigenen Softwareverwaltung für die Aktualisierung nötig.

Zuletzt hatte Google Mitte November eine Schwachstelle in Chrome stopfen müssen, die bereits von Angreifern aus dem Netz attackiert wurde.

(dmk)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenAus Softwarefehlern lernen – Teil 3: Eine Marssonde gerät außer Kontrolle

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Top 10: Die beste kabellose Überwachungskamera im Test

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenSK Rapid Wien erneuert visuelle Identität

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenNeue PC-Spiele im November 2025: „Anno 117: Pax Romana“