Datenschutz & Sicherheit

„Es liegt an uns, ob wir KI Macht über uns geben“

Big-Tech-Hersteller bekannter KI-Produkte vermarkten Werkzeuge wie Gemini, DeepSeek, ChatGPT und Co. als Alltagstechnologie. Private Nutzer*innen sollen sie überall und für alle möglichen Zwecke einsetzen können, als Web-Suchmaschine, als Korrekturleserin, als Autorin oder Lern-Assistenz. Ein solches Marketing definiert Menschen als defizitäre Lebewesen, die sich stets optimieren müssen.

Wir haben uns mit Maren Behrensen darüber unterhalten, wie die Werbestrategie der KI-Giganten versucht, unser Menschenbild zu prägen. Behrensen sagt: Wir müssen dem nicht auf den Leim gehen, sondern können als kritisch denkende Personen einen selbstbestimmten, kreativen Umgang mit der Technologie finden. Behrensen lehrt Philosophie an der niederländischen Universität Twente in Enschede und forscht zur technologischen Vermittlung sozialer Realitäten sowie zu Identitätskategorien, Antigenderismus und Populismus.

KI für alle Zwecke

netzpolitik.org: KI ist überall. Was für einen Nutzen verspricht uns die KI-Industrie?

Maren Behrensen: Sie verspricht, dass KI uns im Alltag hilft, uns produktiver macht und wir effizienter arbeiten – oder sie uns sogar heilen kann.

Ein Beispiel sind Therapie-Bots. Die werden auf teils skrupellose Weise vermarktet und geben vor, eine Therapie ersetzen zu können. Realistisch betrachtet sind die meisten dieser Bots nicht nur nutzlos, sondern teils brandgefährlich.

KI soll auch unsere Arbeitswelt revolutionieren, wissenschaftliches Arbeiten unterstützen, menschliche Kommunikation optimieren. Dabei machen sich die Hersteller kaum die Mühe zu zeigen, wie genau sie diese Versprechen einlösen wollen.

Unausweichliche KI

netzpolitik.org: Was hat dieses Marketing für Folgen?

Maren Behrensen: Diese Versprechen rufen eine gesellschaftliche Erwartungshaltung hervor. Das wiederum baut sozialen Druck auf, KI-Produkte zu nutzen und zu kaufen. Denn man will ja nichts versäumen. Dabei geht der Blick dafür verloren, welchen Zweck die Technologie eigentlich erfüllen soll.

Diese Unausweichlichkeitslogik, nach der es alle irgendwie nutzen und sich damit auseinandersetzen müssen, erweitert die Nutzerbasis.

Ein gutes Beispiel sind Universitäten: Dort heißt es, wir könnten gar nicht darum herumkommen, KI in die Lehre oder Forschung zu integrieren. Also werden Taskforces eingerichtet, Fortbildungen angekündigt, Lehrpläne angepasst – obwohl noch gar nicht klar ist, wo und wie genau KI einen echten Nutzen bringt. Das ist weniger eine sachliche Entscheidung als eine durch Marketing erzeugte Dynamik.

netzpolitik.org: Es ist interessant, dass Unternehmer wie OpenAI-Chef Sam Altman es geschafft haben, dass alle über ihr Produkt sprechen, und davon ausgehen, dass Menschen es wie selbstverständlich nutzen. Wissen KI-Unternehmer, wofür Universitäten oder Privatpersonen ihr Produkt einsetzen sollten?

KI für ganz spezifische Zwecke

Maren Behrensen: Ich glaube, das wissen sie häufig nicht. Es gibt natürlich Bereiche, in denen KI einen klaren Nutzen hat – aber das sind meist sehr eng umrissene Felder. Ein Beispiel ist die Astrophysik: Dort gibt es gewaltige Datenmengen – zum Beispiel Millionen Aufnahmen von anderen Galaxien –, die von Menschen unmöglich alle gesichtet werden können. KI kann Muster darin erkennen und Vergleichsarbeit leisten, die Forschung in diesem Umfang überhaupt erst möglich macht.

Ein anderes Beispiel ist die Proteinforschung in der Biologie. KI kann dort Simulationen durchführen, Vorschläge machen und so Prozesse beschleunigen, die sonst Jahre dauern würden. Das ersetzt nicht die Arbeit im Labor, aber es eröffnet neue Kapazitäten.

Muster in großen Datenmengen zu erkennen, das ist ein Anwendungsbereich, in dem KIs dem Menschen klar überlegen sind und für den sie projektspezifisch trainiert werden. Diese Nutzung unterscheidet sich allerdings sehr deutlich davon, wie KI für Privatnutzer vermarktet wird, nämlich als Alltagstechnologie oder Allzwecklösung.

Menschen mit Optimierungsbedarf

netzpolitik.org: Welche Rolle spielt das Nützlichkeitsprinzip in der Vermarktung von KI?

Maren Behrensen: Das Nützlichkeitsprinzip steht im Zentrum der meisten Vermarktungsstrategien. Ein Beispiel ist die Grammarly-Werbung. Sie verspricht: „Wir schreiben dir deine Hausarbeit“ oder „Wir machen deine E-Mails verständlich“. Die Unterstellung ist hier: Der Mensch an sich kann wenig und dann kommt die KI, die aus dem unfähigen Menschen ein optimiertes Wesen macht.

In dieser Logik wird der Mensch wie eine kleine Maschine gesehen, die sich ständig selbst verbessern soll. Sein Wert bemisst sich daran, wie nützlich, effizient oder produktiv er ist.

Das zeigt sich auch besonders bei Tools wie Kalender- oder Gesundheits-Apps, wo es heißt: „Mit KI bringst du endlich Ordnung in dein Leben.“

netzpolitik.org: Was genau ist daran problematisch?

Die Mensch-Maschine

Maren Behrensen: Das ist ein sehr reduziertes Menschenbild. Es blendet vieles aus, was menschliches Leben eigentlich ausmacht – Beziehungen, Kreativität, auch einfach das Recht, einmal nicht effizient zu sein.

Das KI-Marketing versteht Menschen als Maschinen unter anderen Maschinen.

netzpolitik.org: Menschen als Maschinen zu verstehen – gibt es dafür Vorläufer in der Philosophiegeschichte?

Maren Behrensen: Es erinnert an René Descartes, ein französischer Philosoph der frühen Neuzeit, wobei er nicht den Menschen, sondern lediglich Tiere als Maschinen betrachtet hat. Daneben gibt es materialistische Philosophien. Sie brechen den Menschen auf seine Existenz als Körper herunter, der bestimmte Dinge braucht: Nahrungsmittel, Schlaf und so weiter. In der Regel versuchen sie, auch das Gefühlsleben des Menschen – oder das, was man vielleicht theologisch verbrämt Seelenleben nennen würde – auf rein materielle Fragen zu reduzieren.

Dem etwas überspitzten Ausdruck Mensch-Maschine-Denken kommt aber wohl der Behaviorismus in der Psychologie am nächsten. Da gibt es auch unterschiedliche Denkschulen, aber der Grundgedanke ist: Menschliches Verhalten ist auf Input und Output ausgerichtet. Menschliches Verhalten wird durch äußere Reize bestimmt. Die Idee dahinter ist, dass man Menschen quasi programmieren kann, wenn man die richtigen Inputs kennt. Dieses Denken wurde unter anderem auf Kindererziehung angewendet.

Nützlichkeitsprinzip auf die Spitze getrieben

netzpolitik.org: Eine Facette des Nützlichkeitsprinzips im KI-Marketing sind Philosophien, denen bekannte KI-Player anhängen, ein Beispiel ist der Longtermismus. Er steht in der Tradition des Utilitarismus, einer Art Nützlichkeitsethik. Was besagt er?

Maren Behrensen: Der Longtermismus argumentiert in etwa so: Menschliches Leben oder auch positive Erfahrungen, die Menschen im Laufe eines Lebens machen können, haben einen bestimmten intrinsischen Wert. Daher steigert sich dieser Wert umso mehr, je mehr Menschen es gibt.

Hinzu kommt die Vorstellung, dass wir es durch eine technologisch vermittelte Zukunft schaffen, uns über die Galaxie auszubreiten. Damit würden irgendwann die natürlichen Grenzen dafür wegfallen, wie viele menschliche Leben zeitgleich existieren können. Im Moment müssen wir davon ausgehen, dass es eine solche Grenze auf der Erde gibt, dass also nicht beliebig viele Menschen auf der Erde leben können.

Daneben müssen wir dafür sorgen, dass nicht irgendein katastrophales Ereignis uns alle gleichzeitig auslöscht.

netzpolitik.org: Menschliches Leben in der Zukunft schützen zu wollen, klingt doch eigentlich ganz gut.

Maren Behrensen: Mein größtes Problem mit der Argumentation des Longtermismus ist, dass es menschliche Bedürfnisse hier und jetzt vollkommen vernachlässigt, auf eine meines Erachtens völlig fahrlässige Weise. Longtermisten formulieren Zukunftsversprechen, von denen völlig unklar ist, ob sie jemals so eintreten.

Moralische Katastrophen kann der Longtermismus nicht einordnen. Ein Genozid oder eine schwere Epidemie, die viele Menschen tötet, wäre im Longtermismus nicht weiter erwähnenswert, solange die Menschheit als solche weiter besteht. Er abstrahiert völlig von den Bedürfnissen und der Not der jetzt lebenden Menschen.

netzpolitik.org: Wie kommen Menschen als Maschinenwesen ins Spiel?

Maren Behrensen: Manche Longtermisten träumen davon, dass wir irgendwann gar nicht mehr als körperliche Wesen existieren, sondern einfach als virtuelle Wesen in einer Cloud. Wenn es so käme, dann würden damit viele Bedürfnisse wegfallen, die Menschen als körperliche Wesen haben. Schlaf oder Essen wären wahrscheinlich obsolet.

netzpolitik.org: Ist das für uns als Nutzer*innen der Technologie ein Problem, dass viele KI-Hersteller uns als potenzielle Maschinenwesen verstehen?

Wir sind ein spendenfinanziertes Medium

Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.

Maren Behrensen: Zum einen zeigt sich in der longtermistischen Ideologie ein entwürdigender, oft rassistischer, sexistischer und ableistischer Blick auf Menschen. Wenn Menschen, die einer solchen Ideologie anhängen, uns nicht nur ihre Produkte verkaufen, sondern ihren Reichtum auch dazu nutzen, direkten politischen Einfluss auszuüben, wie das etwa Peter Thiel und Elon Musk in der USA tun – dann droht gleichzeitig ein faschistoider Umbau der politischen Verhältnisse.

Die Angst des Philosophen

netzpolitik.org: Wie wirkt sich das aus, wenn Nutzer*innen dem Marketing von der KI als Alleskönner auf den Leim gehen?

Maren Behrensen: Es schürt falsche Erwartungen. Menschen missverstehen ChatGPT zum Beispiel als ein Programm, das direkt Informationen liefern kann. Das ist eine falsche Annahme.

Wenn man das Missverständnis von KI als Suchmaschine ins Gesellschaftliche weiterdenkt, dann landet man bei dem, was man als die Angst des Philosophen beschreiben könnte: Menschen lassen ChatGPT für sich denken. Aber ChatGPT macht kritisches Denken nicht automatisch obsolet.

Das Ganze erinnert an das Taschenrechner-Problem: Als der Taschenrechner in die Klassenzimmer kam, gab es auch diese Sorge, dass man den jungen Menschen Mathematik nicht mehr vermitteln kann. Doch einen Taschenrechner kann ich erst dann sinnvoll und effizient nutzen, wenn ich schon Ahnung von Mathe habe, und wenn ich weiß, welche Probleme ich mit ihm lösen soll. ChatGPT und andere KI-Tools kann ich auch dann gewinnbringender nutzen, wenn ich eine klare Vorstellung davon habe, was ich erfragen oder erreichen will.

netzpolitik.org: Das heißt, die Sorge ist unbegründet?

Maren Behrensen: Ich halte die Sorge für übertrieben. Sie sagt mehr über die Menschen aus, die KI als alternativlose Allzwecklösung anpreisen und gleichzeitig von einem radikalen Umbau der Gesellschaft fantasieren. Faschisten käme es sehr gelegen, wenn KI das kritische Denken ersetzen würde – aber das heißt nicht, dass jegliche Nutzung von KI einer Aufgabe des Denkens gleichkommt.

Nutzer*innen widersetzen sich Marketing

Umso interessanter ist es, dass viele Menschen KI-Systeme auf eine Weise nutzen, die sich dem Nützlichkeitsprinzip widersetzt. Ich denke hier insbesondere an eine Form der Nutzung, die KI als eine Art Dialogpartnerin begreift – als interaktives Tagebuch oder Hilfe beim Sortieren von Gedanken oder Routinen.

Natürlich kann auch das gefährlich sein: wenn jemand sich durch den Umgang mit KI weiter in Wahnvorstellungen hineinsteigert. Aber wenn Menschen KIs als Dialogpartnerin behandeln, wählen sie eine andere Herangehensweise als die der reinen Selbstoptimierung durch den Umgang mit einem Werkzeug.

Und das finde ich spannend: Was kann eigentlich menschliche Kreativität aus und mit diesem Ding machen? Das meine ich wertneutral, aber es zeigt meines Erachtens, dass Menschen einen kreativen Zugang zu KI haben, der über die Marketingnarrative „kann alles“, „weiß alles“, „ist eh unausweichlich“ oder „kann alles besser als du“ hinausgeht.

Wenn nur noch der Chatbot zuhört

netzpolitik.org: Was sind die Risiken, wenn Menschen KI-Tools unreflektiert nutzen?

Maren Behrensen: Wenn sie beispielsweise ChatGPT als Gesprächspartner*innen und als echte Person wahrnehmen oder den Output des Programms unhinterfragt glauben, birgt das die Gefahr, Illusionen zu verstärken. Es zeigt aber auch: Es gibt viele Menschen, die sich sonst nicht gehört fühlen – und die dieses Zuhören nun in der Maschine finden.

Das kann wie gesagt gefährlich sein: In den USA beginnt gerade ein Rechtsstreit gegen OpenAI, in dem es darum gehen wird, ob ChatGPT einen jungen Menschen in den Suizid getrieben hat.

Chatbots imitieren Sprachhandeln

netzpolitik.org: Wie kommt es zu dieser Dynamik?

Maren Behrensen: Chatbots sind nicht auf Wahrheitssuche ausgelegt, sondern darauf, menschliches Sprachhandeln zu imitieren. Das hat oft wenig damit zu tun, Argumente oder Evidenz auszutauschen und kritisch zu hinterfragen. Vielmehr geht es darum, einen Konsens herzustellen, einen gemeinsamen Entschluss zu fassen oder gemeinsame Glaubenssätze zu formulieren.

Je besser Chatbots darin werden, menschliches Sprachhandeln zu imitieren, desto größer wird auch die Gefahr, dass sie als Autorität wahrgenommen werden. Und Autoritäten können toxisch sein, sie können ihre Macht ausnutzen. Dabei unterstelle ich natürlich nicht, dass KI eine Intelligenz wäre, die dies bewusst tut. Aber wie bei toxischen menschlichen Autoritäten gilt: Es liegt an uns, ob wir ihnen diese Macht über uns geben oder nicht.

KI-Programme haben ja keinen Personenstatus, geschweige denn Bewusstsein. Sie fungieren häufig wie Echokammern, ähnlich Social Media, aber eben nicht nur.

Datenschutz & Sicherheit

Verordnung zum Selbstbestimmungsgesetz: „Wie per Trump-Dekret“

Früher, wenn eine Person ihren Vornamen und Geschlechtseintrag dem gelebten Geschlecht angepasst hat, wurde ein neuer Datensatz mit den korrekten Daten angelegt. Der alte wurde mit einem Sperrvermerk versehen, sodass er nur bei einem rechtlichen Interesse im Einzelfall eingesehen werden konnte.

Das Selbstbestimmungsgesetz nimmt das Innenministerium aber nun zum Anlass, das Melderegister an sich umzugestalten. Das Melderegister soll um eine Reihe neuer Datenblätter erweitert werden: der alte Geschlechtseintrag, der alte Vorname sowie jeweils das Datum und die ändernde Behörde nebst Aktenzeichen. Bei Menschen, die das Selbstbestimmungsgesetz in Anspruch nehmen, werden diese Datenfelder gefüllt. Bei allen anderen bleiben sie leer.

Nach dem Willen des Ministeriums von Alexander Dobrindt sollen diese sensiblen Daten außerdem breiter mit anderen Behörden geteilt werden und beispielsweise bei jedem Umzug mitwandern.

Trotz massiver Kritik versucht das Innenministerium, das eigene Vorhaben durchzudrücken. Am Freitag wird der Bundesrat über diese Meldeverordnung abstimmen.

Wir haben mit Julia Monro über die geplante Verschärfung des Selbstbestimmungsgesetzes und die Folgen für die Betroffenen gesprochen. Sie ist Autorin und Journalistin und seit vielen Jahren in der Aufklärungsarbeit zu geschlechtlicher Vielfalt aktiv. Julia Monro ist eine der bekanntesten Stimmen für die Rechte von trans Menschen in Deutschland.

Fremdbestimmt statt selbstbestimmt

netzpolitik.org: Was ist das Problem, wenn der alte Name und Geschlechtseintrag nach einer Änderung in den behördlichen Datensatz aufgenommen und an andere Behörden übermittelt werden sollen?

Julia Monro: Zunächst einmal ist das ein datenschutzrechtliches Problem. Denn bis jetzt hatten betroffene Personen nie die Möglichkeit, in diese neue Datenerfassung einzuwilligen. Das Zweite sind die Menschenrechte. Die meisten trans Personen wollen ihre alten Daten hinter sich lassen, etwa den Vornamen und das Geschlecht, die ihnen fremdbestimmt bei der Geburt zugewiesen wurden.

Für einige stellt das vielleicht kein Problem dar. Aber viele wollen, dass ihr sogenannter Deadname nirgendwo mehr auftaucht. Sie wollen mit dem neuen Namen und Geschlecht angesprochen werden und wünschen sich Akzeptanz aus der Gesellschaft.

Wenn der alte Vorname, das falsche Pronomen oder die falsche Anrede benutzt wird, ist das für viele sehr verletzend. Das wurde in zahlreichen Studien gezeigt. Wenn du also per Verordnung immer wieder mit den alten Daten konfrontiert wirst, kann das retraumatisierend sein.

Diese Verordnung will den alten Namen und Geschlechtseintrag zwangsweise erheben. Bei jedem behördlichen Kontakt sieht die Mitarbeiter*in automatisch, dass die Person vor ihr früher einen anderen Namen und einen anderen Geschlechtseintrag hatte. Sie sieht: Diese Person ist trans.

Das bedeutet: Egal wo du hingest, erlebst du immer wieder ein Zwangsouting. Und das fühlt sich an wie eine Art Markierung und ruft die große Sorge hervor, dass man per Knopfdruck ein Register mit trans Personen erstellen kann. Einige erinnert das fast an die Rosa Listen aus der Zeit des Nationalsozialismus, mit denen queere Menschen verfolgt wurden.

netzpolitik.org: Das Bundesinnenministerium hat nach zahlreichen Einwänden von Betroffenen und Verbänden einen Satz in die Verordnung hinzugefügt. „Eine Suche zur Erstellung einer Ergebnisliste, die ausschließlich Personen anzeigt, die ihren Geschlechtseintrag geändert haben, ist ausgeschlossen.“

Julia Monro: Nach Gesprächen mit IT-Expert*innen glaube ich dennoch, dass man so eine Liste leicht erstellen kann. Solange das Innenministerium nicht klarstellt, wie es den Datenschutz der Betroffenen gewährleisten will, habe ich kein Vertrauen.

netzpolitik.org: Nehmen wir an, die Verordnung wird in dieser Form im Bundesrat angenommen und tritt im November 2026 in Kraft. Was ist dann aus dem Selbstbestimmungsgesetz geworden?

Julia Monro: Der Kern des Selbstbestimmungsgesetzes ist ja, dass man ohne Begutachtung und fremde Bewertung den eigenen Geschlechtseintrag und den eigenen Vornamen anpassen kann. Das Selbstbestimmungsgesetz beinhaltet aber auch das sogenannte Offenbarungsverbot. Und dieses Offenbarungsverbot wird mit der neuen Verordnung vollständig ausgehöhlt.

In über vierzig Jahren Praxis nach dem sogenannten Transsexuellengesetz war es nicht erforderlich, Änderungen am Melderegister vorzunehmen. Dieses Gesetz und das Selbstbestimmungsgesetz haben exakt dasselbe juristische Ergebnis: ein neuer Vorname und ein neuer Geschlechtseintrag. Das Bundesinnenministerium tut jetzt aber so, als ob es mit dem Selbstbestimmungsgesetz etwas Neues gäbe und der frühere Name plötzlich erfasst werden müsste. Das ist ein vorgeschobenes Argument. Es ist ungeheuerlich, dass man das Argument der Identifizierbarkeit oder Nachverfolgbarkeit vorschiebt. Das widerspricht dem Offenbarungsverbot, das es auch schon im Transsexuellengesetz gab, und markiert trans Personen ein Leben lang.

Das Menschenbild der Union

netzpolitik.org: Das Ministerium argumentiert, dass diese Datenerfassung aber gerade aufgrund des Offenbarungsverbotes notwendig ist. Wie kann es sein, dass das Verständnis des Offenbarungsverbots des Innenministeriums dem der Betroffenen so diametral entgegensteht? Das ist ja geradezu absurd.

Julia Monro: Dafür lohnt sich ein Blick in die Historie der CDU/CSU. Grundrechte, insbesondere queere Menschenrechte, mussten bisher gegen den Widerstand der Union durchgesetzt werden. Sowohl gerichtlich als auch durch Protest oder beispielsweise Gesetzesinitiativen durch den Bundesrat. Die Union hat das nie von sich aus angepackt.

Denn in der Union hat man grundsätzlich ein anderes Verständnis von queeren Personen. Ein Referent in der Parteizentrale sagte vor einigen Jahren zu mir: „Wir vertreten das christliche Menschenbild und lehnen alles ab, was dem widerspricht.“ Diese Aussage spricht Bände. Sie haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie Menschen sein müssen. Sobald etwas von dieser Vorstellung abweicht, versuchen sie das aufzuhalten. So ist es auch aktuell mit dem Offenbarungsverbot.

Sie glauben an eine totale Realität, dass trans Menschen eine biologische Wahrheit haben und diese unveränderlich ist. Das ist die Messgröße, an der sie sich orientieren. Mit dieser Verordnung wollen sie sich das Recht herausnehmen, diese vermeintliche biologische Wahrheit weiterhin so zu benennen. Den neuen Namen und das neue Geschlecht tun sie lediglich als eine unbedeutende Änderung ab. Da fehlt die Akzeptanz für das Individuum. Das beobachte ich schon sehr lange.

Das sind zwei Weltanschauungen, die total aufeinanderprallen. Deshalb glaube ich nicht, dass die Union in puncto trans Rechte jemals ihre Meinung ändern wird. Jedenfalls nicht freiwillig.

„Das Innenministerium macht einfach, was es will“

netzpolitik.org: Was das Bundesinnenministerium als Vorhaben ankündigt, ist längst umgesetzt. Die neuen Datenblätter wurden mit Wirkung zum 1. April bereits eingerichtet, obwohl die Verordnung noch gar nicht beschlossen ist. Wie siehst du das?

Wir sind ein spendenfinanziertes Medium

Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.

Julia Monro: Bis heute habe ich nicht verstanden, warum die technische Umsetzung früher stattfindet als die Verordnung in Kraft treten soll. Das konnte mir bisher niemand erklären. Und das irritiert mich sehr. Es zeigt die Vorgehensweise des BMI – wie per Trump-Dekret. Sie machen einfach, was sie wollen. Ganz nach dem Motto: Wenn Menschen damit ein Problem haben, sollen sie den Rechtsweg beschreiten.

Das Innenministerium unter Nancy Faeser hatte schon während des Gesetzgebungsverfahrens der Ampel versucht, dass sämtliche Strafverfolgungsbehörden über die Änderung des Geschlechtseintrags automatisch informiert werden. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hatte das schwer kritisiert. Diese automatische Datenerfassung und Datenweitergabe wäre sehr wahrscheinlich verfassungs- und europarechtswidrig. Daraufhin wurde diese Passage gestrichen.

Nun versucht das Ministerium, Verschärfungen über andere Wege einzubringen. Anstatt einen neuen Gesetzesentwurf vorzulegen und die Punkte nachzufordern, erlässt es Änderungen per Verordnung – einfach am Parlament vorbei. Gerade bei solchen sensiblen Daten am Bundestag vorbei zu agieren, hinterlässt verfassungsrechtlich einen bitteren Beigeschmack.

Was die Union angeht: Es war von vornherein völlig klar, dass die Union durch die Hintertür versuchen wird, das Gesetz auszuhöhlen. Abschaffen können sie es nicht, also werden sie alles Mögliche versuchen, um es weiter zu verschärfen. Hauptsache, eigene Ideen durchsetzen, um doch noch das Gefühl zu haben, wir haben für Ordnung gesorgt. Das ist dieses autoritäre Regieren, was ich bei der Union ganz problematisch finde.

„Der Bundesrat sollte die Menschenrechte in den Fokus nehmen“

netzpolitik.org: Was würdest du dem Bundesrat im Vorfeld der Abstimmung gern mitgeben?

Julia Monro: Der Bundesrat sollte sich seiner demokratischen Verantwortung bewusst sein und die Menschenrechte in den Fokus nehmen. Gerade die trans Community ist eine der vulnerabelsten Gruppen in der Gesellschaft. Die queere Community insgesamt steht massiv unter Druck und wird immer häufiger von rechts angegriffen. Die CSDs werden angegriffen, es gibt Übergriffe gegen trans Personen. Der Bundesrat sollte berücksichtigen, dass gerade diese vulnerable Minderheit besonders schützenswert ist. Dazu zählt auch der Schutz der Privatsphäre und der informationellen Selbstbestimmung, um weitere Verletzungen und Demütigung durch das Misgendern zu unterbinden.

Der Bundesrat sollte sich an Menschenrechte halten und keine parteipolitischen Spielchen mitmachen.

netzpolitik.org: Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass der Bundesrat der Verordnung zustimmen wird?

Julia Monro: In den letzten Wochen habe ich viele Gespräche und Telefonate geführt, um das herauszufinden. Nach meinen aktuellen Berechnungen komme ich auf insgesamt 42 Stimmen, die sich enthalten oder gegen die Verordnung stimmen. Damit wäre die Verordnung abgelehnt. Ich bin also ein wenig optimistisch.

Am Vorabend der Sitzung gibt es noch ein sogenanntes Kamin-Gespräch. Da wird besprochen, wie sich die einzelnen Länderregierungen in der Abstimmung verhalten werden. Ob das am Ende auch so eintritt, entscheidet also mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dieses Kamin-Gespräch. Da kann es Änderungen in letzter Sekunde geben.

Auch das Bundesinnenministerium hat wohl verstanden, dass viele Bundesländer dagegen stimmen oder sich enthalten wollen. Deshalb schickt es in letzter Minute noch das Dokument „Folgen einer Ablehnung der Verordnung“ herum, um noch Einfluss zu nehmen. Bundestag und Bundesrat sind nicht umsonst separate Verfassungsorgane und hier wird meines Erachtens die Neutralität nicht gewahrt. Es zeigt auch, wie sehr sie es ohne Rücksicht durchbringen wollen und jegliche Kritik ignorieren. Von der Bundesregierung erwarte ich, dass sie sich an Fakten und nicht an irgendwelchen Meinungen oder Gefühlen orientiert.

Datenschutz & Sicherheit

Tails 7.1: Kleinere Neuerungen und Korrekturen für das anonymisierende Linux

Die Maintainer von Tails haben dem anonymisierenden Linux-Livesystem eine Aktualisierung spendiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem das vor rund einem Monat erschienene Tails 7.0 umfangreiche Neuerungen – darunter ein Upgrade auf Debian 13, Änderungen an der GNOME-Desktopumgebung und neue Tools – mitbrachte, sind die Neuerungen in Version 7.1 eher überschaubar. Gemäß der Ausrichtung des Linux-OS auf Anonymität und Privatsphäre sollten sicherheitsorientierte Nutzer dennoch nicht versäumen, verfügbare Upgrades zeitnah durchzuführen.

Mini-Updates & -Änderungen

Laut Release-Informationen zu Tails 7.1 hat die neue Version Thunderbird in der ESR (Extended Support Release)-Fassung 140.3.0 an Bord. Den integrierten Tor Browser haben die Entwickler auf die vergangene Woche veröffentlichte Version 14.5.8 angehoben, der Tor Client kommt in Version 0.4.8.19.

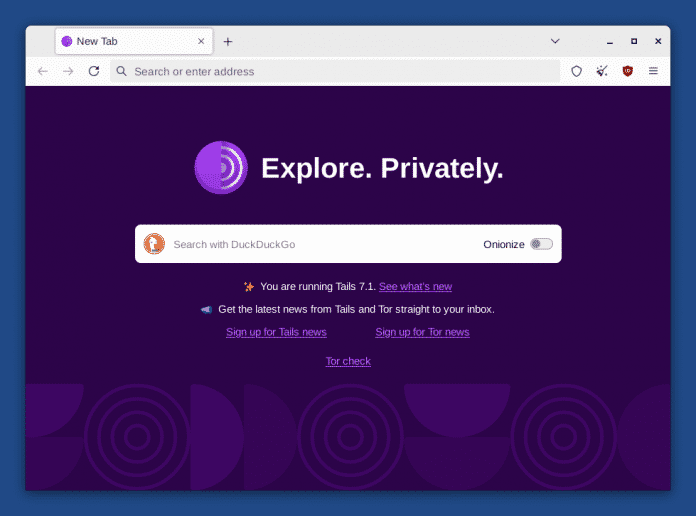

Tails 7.1: Der Tor-Browser zeigt beim Öffnen künftig diese Startseite an.

(Bild: tails.net)

Apropos Tor: Wer den Browser künftig im Livesystem startet, sieht sich statt einer Online-Ansicht von der Tails-Webseite einer Offline-Site mit Suchfenster gegenüber.

Eine bislang offenbar missverständlich formulierte Eingabeaufforderung des Admin-Passworts wurde umformuliert, eine eher irritierende als hilfreiche Warnmeldung („Your connection to Tor is not being managed by Tor Browser„) beim Öffnen neuer Tabs beseitigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Tails auf 7.1 aktualisieren

Wer bereits Tails 7.0 verwendet, hat die Möglichkeit, ein automatisches Upgrade auf 7.1 durchzuführen. Für den Umstieg von früheren Versionen gibt es eine Anleitung zum manuellen Aktualisieren.

Des Weiteren haben die Entwickler wie gewohnt Anleitungen zur Tails-Neuinstallation von Windows-, macOS- und Linux-Systemen bereitgestellt. Wer keine Anleitung braucht, kann direkt das benötigte Image für USB-Sticks und in einer weiteren Fassung als ISO-Abbild etwa zum Brennen auf DVD oder zum Testen in einer VM herunterladen.

(ovw)

Datenschutz & Sicherheit

Mehr Daten für die Geheimdienste, weniger Debatte

Wenn Deutschlands Geheimdienste öffentlich Rede und Antwort stehen müssen, ist das ein seltener Moment. Einmal im Jahr lädt das Parlamentarische Kontrollgremium – zuständig für die Aufsicht über Bundesnachrichtendienst (BND), Verfassungsschutz und Militärischer Abschirmdienst (MAD) – zu einer öffentlichen Anhörung ein.

In diesem Jahr war das Interesse besonders groß: Zum ersten Mal befragte das neu zusammengesetzte, derzeit auf sechs Abgeordnete geschrumpfte Gremium die Dienste in einer öffentlichen Sitzung. Und für die zwei frisch ernannten Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Sinan Selen, und des Bundesnachrichtendienstes, Martin Jäger, war die Anhörung ebenso eine Premiere.

Wunschliste der Dienste

Wer den Verlauf der Sitzung verfolgte, bemerkte schnell, dass sich die Mitglieder des Kontrollgremiums darauf beschränkten, Fragen zur Bedrohungslage zu stellen und sich nach den Wünschen der Präsident:innen für zukünftige Befugnisse zu erkundigen. Die Präsident:innen nutzten die Gelegenheit, um einen ganzen Katalog an Erweiterungsvorschlägen zu präsentieren, begründet mit der komplexen Bedrohungslage, der sich die Bundesrepublik derzeit zweifellos ausgesetzt sieht.

Eine echte Debatte blieb leider fast vollständig aus. Dabei wäre gerade dieser öffentliche Austausch zwischen gewählten Fachpolitiker:innen, die mit der alltäglichen Arbeitsweise der Dienste bestens vertraut sind, und den Geheimdienstpräsident:innen der richtige Ort dafür.

Mehr Daten, mehr KI

Die Behördenvertreter:innen zeigten sich einig in ihrer Forderung nach mehr Befugnissen und Fähigkeiten. Ein Beispiel: Der bereits praktizierte Einsatz sogenannter Künstlicher Intelligenz soll ausgeweitet werden. Die Erkenntnisse, die sich durch automatisierte Datenverarbeitung gewinnen lassen, sind dabei immer abhängig von der Datenbasis.

Der neue BND-Präsident Martin Jäger verlangte deshalb nach einem größeren Datenvorrat. Er wünschte sich, dass die Fristen, innerhalb derer der BND Überwachungsdaten wieder löschen muss, wenn sie nicht benötigt werden, verlängert werden. Das solle insbesondere auch für Daten gelten, die der BND von ausländischen Partnerbehörden erhält.

Grundrechte kein Thema

Für die Öffentlichkeit wäre eine Diskussion darüber, wie sich solche automatisierten Überwachungsvorgänge grundrechtssicher gestalten lassen, besonders interessant gewesen. Die Sicherheitsbehörden müssen ihre Arbeitsweise stetig weiterentwickeln, um ihrem Auftrag gerecht zu werden.

Werden aber neue Technologien eingesetzt, wirkt die Arbeit der Dienste auf neue Weise auf Grundrechte. Diese Auswirkungen im Blick zu haben und über notwendige Begrenzungen nachzudenken, ist Teil des Auftrags sowohl der Präsident:innen als auch der PKGr-Mitglieder. Ein Austausch darüber hätte deshalb seinen Platz in dieser Anhörung verdient.

Ebenso spannend wäre es gewesen zu erfahren, wie in den zuständigen Kontrollbehörden die notwendige Expertise aufgebaut werden kann. Denn damit unabhängige Kontrollorgane überhaupt überprüfen können, ob algorithmenbasierte Überwachungsmaßnahmen zweck- und verhältnismäßig sind, müssen sie über Know-how und Ressourcen verfügen, um die Eingriffe zu analysieren.

Ergebnisse statt Prozesse

Der BND-Chef erklärte im Zuge der Anhörung auch, dass ihn Ergebnisse interessieren und nicht so sehr die Prozesse, die zu diesen Ergebnissen führen. Das klingt zupackend, wirft aber Fragen auf. Denn die Art und Weise, wie geheimdienstliche Arbeit organisiert ist, entscheidet darüber, ob sie sich innerhalb der gesetzlichen Grenzen bewegt.

Deshalb ist es so wichtig, wie die Prozesse und Regeln ausgestaltet sind, die das Parlament den Diensten vorgibt – besonders dann, wenn sie in Grundrechte der Menschen eingreifen, die sie eigentlich schützen sollen. Diese demokratisch festgelegten Regeln sichern nicht nur die Legitimität der Dienste, sondern beeinflussen auch, wie effektiv sie ihren Auftrag erfüllen können.

Vor diesem Hintergrund hätte man sich hier gewünscht, dass die Mitglieder des Kontrollgremiums solche Argumente aus gesetzgeberischer Perspektive in die Diskussion einbringen. Es ist genauso wichtig, der Öffentlichkeit das Selbstverständnis des Parlaments zu vermitteln wie sie für die bestehende Bedrohungslagen zu sensibilisieren.

Konstruktive Kritik notwendig

Solche kritischen und konstruktiven Fragen, wie sie das parlamentarische Kontrollgremium in den nicht-öffentlichen Sitzungen den Sicherheitsbehörden im Rahmen des Möglichen sicherlich stellt, gehören – unter Wahrung des Geheimschutzes – dringend auch in die jährliche öffentliche Anhörung.

Wir sind ein spendenfinanziertes Medium

Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.

Eine ausgewogene Debatte über neue Befugnisse macht die Arbeit der Sicherheitsbehörden besser. Sie ist zudem keineswegs Ausdruck von übermäßigem Misstrauen gegenüber diesen Behörden – sie ist Ausdruck intakter demokratischer Prozesse. Sie liegt nicht zuletzt im ureigenen Interesse dieser Behörden, weil sie deren Glaubwürdigkeit und Legitimation stärkt.

Dass Geheimdienste grundsätzlich Regeln brauchen, die von Volksvertreter:innen aufgestellt werden, darüber waren sich die Anwesenden bei der Anhörung einig. Ebenso galt das für die Notwendigkeit, die Urteile des Bundesverfassungsgerichts bei der Ausgestaltung und Umsetzung zu respektieren.

Reform der Geheimdienst-Gesetze

Diese Regeln wird die Bundesregierung nun, wie im Koalitionsvertrag angekündigt, überarbeiten. Der Anspruch für diese Novelle muss sein, die zahlreichen bestehenden verfassungsrechtlichen Mängel zu beheben – und sicherzustellen, keine neuen unausgereiften oder gar verfassungswidrigen Regelungen zu schaffen.

Für die Reform sollten alle politischen Akteure den Mut haben, komplexe Fragen auch öffentlich anzusprechen. Ein offener und ehrlicher Austausch während des Gesetzgebungsprozesses unterstützt die Ziele der Novelle. Wer vielfältige Stimmen berücksichtigt, stärkt nicht nur die Qualität des Gesetzes, sondern auch die Legitimation der Dienste. Eine vielstimmige Debatte bietet zudem einen Schutz vor schlechten Entscheidungen.

Denn eines sollte man unbedingt vermeiden: Normen, die das Verfassungsgericht später aufhebt, würden den Geheimdiensten in ihrem Einsatz gegen die vielfältigen Bedrohungen einen Bärendienst erweisen.

Corbinian Ruckerbauer arbeitet als Senior Policy Researcher für den Berliner Think Tank interface. Im Programm Digitale Grundrechte, Überwachung und Demokratie beschäftigt er sich mit der rechtsstaatlichen Kontrolle von Geheimdiensten.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows