Apps & Mobile Entwicklung

GamerCard auf Pi-Basis: Retro-Handheld in Geschenkkartengröße vom Sinclair-Neffen

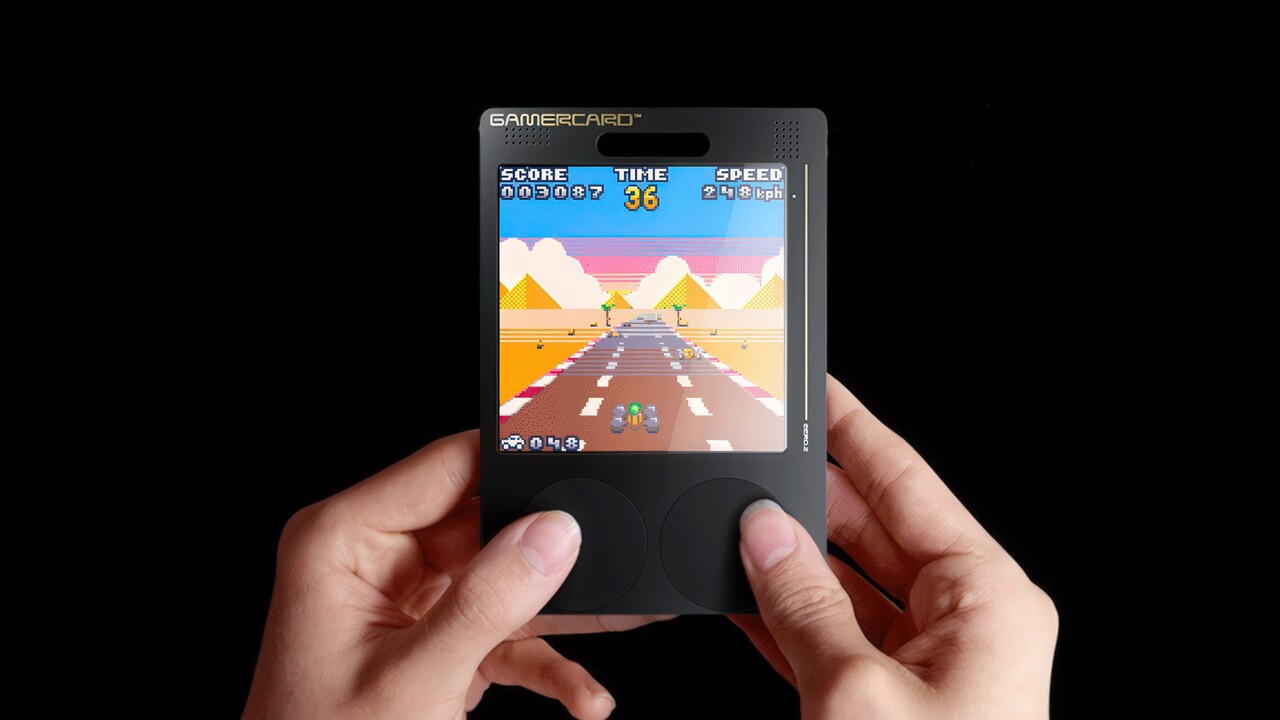

Die GamerCard ist ein auf dem Raspberry Pi basierender Retro-Handheld, der durch seine kompakten Abmessungen auf sich aufmerksam macht. Auch in Sachen Entwicklung versprüht er einen gewissen Charme, zeichnet sich doch Grant Sinclair, Neffe des britischen Computer-Pioniers Sir Clive Sinclair, für diesen verantwortlich.

Sehr klein und schmal

Grant Sinclair legte bei der Konzeption des Handhelds besonderen Wert auf eine hochwertige Verarbeitung. Dies verdeutlicht unter anderem die versiegelte PCB-Sandwichkonstruktion mit einer Zytel-Schicht, die der GamerCard eine hohe Robustheit verleihen soll. Ein in diese Schicht integrierter passiver Kühlkörper soll darüber hinaus für eine sichere Ableitung der vom Prozessor erzeugten Wärme sorgen.

Mit Abmessungen von 128 × 88 × 6,5 Millimetern und einem Gewicht von lediglich 100 Gramm macht der Handheld seinem Namen alle Ehre und ist damit kaum größer als eine übliche Geschenkkarte.

Für die Darstellung der Inhalte ist ein vier Zoll großes Display zuständig, bei dem der Entwickler eine genaue Auflösungsangabe jedoch schuldig bleibt. Die genannte Pixeldichte von 254 ppi sowie das quadratische Format lassen jedoch auf eine Auflösung von 720 × 720 Bildpunkten schließen. Darüber hinaus ist das Display mit Saphirglas ausgestattet, was insbesondere beim mobilen Einsatz einen gewissen Schutz gewährleisten soll.

Genügend Leistung für zahlreiche Retro-Plattformen

Die Rechenleistung übernimmt ein vorverschweißter Raspberry Pi Zero 2W (RP3A0), dessen vier Cortex-A54-Kerne mit bis zu einem Gigahertz takten. Ferner gibt es 512 Megabyte Arbeitsspeicher und einen Gigabyte Speicher für eigene Inhalte.

Aufgrund dieser technischen Grundlage kann die GamerCard über Plattformen wie Recalbox, RetroPie und Lakka (alle nicht im Lieferumfang enthalten) zahlreiche Klassiker von Arcade-, Heimkonsolen-, PC- sowie Handheld-Plattformen darstellen. Darüber hinaus ist auch die Kompatibilität mit PICO-8 gegeben.

Zudem verfügt der Handheld über WLAN und Bluetooth 4.2. Über einen HDMI-Anschluss kann die GamerCard auch mit Ausgabegeräten wie Fernsehern oder Monitoren verbunden werden. Ergänzend lässt sich das Gerät über den USB-C-Anschluss mit Peripheriegeräten wie einer Tastatur oder Maus erweitern. Ein Qwiic-Anschluss ist ebenfalls vorhanden und ermöglicht entsprechende Erweiterungen.

Keine Joysticks

Bei der Steuerung setzt Grant Sinclair auf 8-fach Silikon-Steuerpads mit taktilen Snap-Dome-Mikrodruckknöpfen auf der Vorderseite sowie zwei Silikon-Schultertasten mit taktilen Schnappschaltern auf der Rückseite. Sämtliche Silikon-Steuerpads und -Tasten sollen mit einer antibakteriellen Beschichtung versehen sein.

Ein fest verbauter Akku mit einer Kapazität von 1.600 mAh soll die mobile Konsole darüber hinaus über längere Zeiträume mit Energie versorgen können.

Zwei Spiele inklusive und lange Lieferzeiten

Zum Lieferumfang der GamerCard gehören die beiden „herausfordernden, mehrstufigen“ Actiontitel „Bloo Kid 2“ und „AstroBlaze DX“, die ursprünglich von Indie-Studios für den Nintendo Switch Store entwickelt und nun speziell für die GamerCard angepasst und optimiert wurden.

Die GamerCard kann ab sofort im hauseigenen Shop zu einem Preis von 125 britischen Pfund (rund 145 Euro) bestellt werden, die derzeitige Lieferzeit beträgt allerdings acht bis zehn Wochen.

Apps & Mobile Entwicklung

Sind Smart Glasses langsam bereit für den Massenmarkt?

„Dieses Jahr starten smarte Brillen endlich durch!“ Sätze wie diesen lesen wir schon seit vielen Jahren. Heben Smart Glasses jetzt endlich ab? Darüber, und welche Vorteile, aber auch Konsequenzen diese Brillen haben, bespreche ich im „Casa Casi“-Podcast mit unserem Experten Anton Meyer.

Als Google 2012 die Google Glass vorstellte, dachten wir irgendwie, dass es nicht mehr lange dauert, bis jeder Dritte auf der Straße so ein Teil trägt. Aber wir merkten sehr schnell, dass es gesellschaftliche, vor allem aber auch technische (und preisliche) Hürden gab, die wir überwinden mussten. 13 Jahre später haben sich Brillen in viele verschiedene Richtungen entwickelt.

Die „Smart Glasses“, die wir heute kennen, wie beispielsweise die Modelle, die Meta und Ray-Ban ins Rennen schicken, unterscheiden sich optisch kaum noch von herkömmlichen Brillen und sind auch deutlich günstiger als die Google Glass seinerzeit.

Wann tragen wir denn nun alle Smart Glasses?

Das bedeutet aber noch längst nicht, dass jetzt ein Punkt erreicht ist, an dem eine kritische Masse diese Brillen trägt. Mit Anton, der sich für nextpit und inside digital schon lange intensiv mit dieser Produktklasse beschäftigt, unterhielt ich mich auch darüber ausführlich.

In unserem entspannten Talk haben wir uns aber weniger auf die Technik dieser Gadgets konzentriert (falls Ihr aber daran interessiert seid: In den Show Notes findet Ihr den Verweis auf den entsprechenden überMORGEN-Podcast und auch einige unserer Artikel zum Thema). Seht Euch unbedingt auch dieses Video an, in dem Lilly und Anton uns die IFA-Neuheiten vorstellen:

Stattdessen wollte ich mit ihm besprechen, was für einen Impact diese Smart Glasses haben werden, wenn sie erst einmal ein Massenphänomen geworden sind. Werden Träger:innen dieser Brillen vielleicht pauschal unter Generalverdacht gestellt, dass sie jemanden filmen oder fotografieren? Werden wir dank der Brillen mehr und mehr auf Smartphones verzichten? Und was bedeutet es, wenn Tech-Milliardäre noch mehr Daten von uns einkassieren und quasi alles mitbekommen, was wir sehen und hören?

Wir haben uns wirklich schlimme, aber eben auch positive Szenarien durch den Kopf gehen lassen und behaupte mal frech, dass wir da eine unterhaltsame Folge zum Thema abgeliefert haben. Wenn Ihr das beim Hören ähnlich empfindet, dann lasst gerne ein bisschen Podcast-Liebe da: Teilt unseren Podcast gerne, empfehlt uns weiter, bewertet uns da, wo immer man Podcasts bewerten kann, und hinterlasst uns auch gerne Kommentare. Viel Vergnügen mit der 168. Ausgabe der Casa Casi!

Show Notes 168:

Apps & Mobile Entwicklung

Battlefield 6 „nicht installiert“: EA entschädigt EA-App-Nutzer, die Probleme hatten

Peinliche Panne zum Start: Weltweit hatten Battlefield-6-Spieler der ersten Stunde, die das Spiel über die EA App und nicht über Steam gekauft haben, Probleme. Obwohl das Spiel komplett installiert war, behauptet der Titel, Multi- und Single-Player müssten (als DLC) noch erworben werden. EA bietet jetzt eine Entschädigung an.

Entschädigung in Form von XP und Passes

EA hatte das Problem gut drei Stunden nach dem Start bestätigt, gut sechs Stunden nach dem Start war der Fehler behoben worden. Betroffene Nutzer erhalten nichtsdestoweniger eine Entschädigung.

Sie wird zu einem Teil in Form von In-Game-Hardware- und -Karriere-Boostern, die noch an diesem Wochenende gutgeschrieben werden sollen, geleistet. Darüber hinaus wird EA allen betroffenen EA-App-Käufern kostenlos vollen Zugriff auf einen Season Pass gewähren, Käufer der Phantom Edition sollen darüber hinaus den vollen Zugriff auf den Battle Pass der 2. Season erhalten.

Auch Steam-Nutzer betroffen

Aber auch Steam-Nutzer waren vor Startproblemen nicht gefeit. Einige Spieler, darunter auch Nutzer aus der ComputerBase-Community, wurden auch auf dieser Plattform mit der Nachricht überrascht, das Spiel sei gar nicht installiert – obwohl es installiert war. In den meisten Fällen soll es genügen in den Steam-Spieleigenschaften die DLCs Battlefield Multiplayer HD und Battlefield Multiplayer kurz ab- und dann direkt wieder anzuwählen. EA-App-Nutzern half oft (aber nicht immer) nur die Neuinstallation.

Apps & Mobile Entwicklung

Nur für kurze Zeit: Sieben Pro-Apps gratis sichern

Normalerweise sind diese sieben Apps kostenpflichtig. Momentan haben Smartphone-Nutzer jedoch die Möglichkeit, sie gratis herunterzuladen. Wichtig: Das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Wenn Ihr Euch die Apps herunterladen wollt, müsst Ihr Euch beeilen.

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

- Einheitenumwandler (

0,79 Euro) – Heutzutage ist das Umrechnen von Einheiten mühelos möglich. In der Theorie. Sprachmodelle wie ChatGPT bieten zwar rasch eine Antwort, doch diese stimmt nicht immer genau. Im Gegensatz dazu beschränkt sich diese App zwar hauptsächlich auf die Umrechnung von Einheiten, liefert dafür aber verlässliche Resultate. (4,6 Sterne, 3.730 Bewertungen) - Garage Ringtones Pro (

2,89 Euro) – Mit dieser App kann man eigene Klingeltöne gestalten oder aus Videos extrahieren. Zusätzlich stellt die Anwendung mehr als 10.000 fertige Klingeltöne zum Ausprobieren bereit. Wer Melodien zudem eine persönliche Note verleihen möchte, findet in dieser App ebenfalls die passenden Werkzeuge. (4,1 Sterne, 422 Bewertungen) - Age Calculator Pro (

0,79 Euro) – Eigentlich ist diese App nicht besonders nützlich. Trotzdem kann sie in Gesellschaft von ein paar Freunden für jede Menge Unterhaltung sorgen. Sie ermittelt das Alter einer Person – und zwar nicht nur in Jahren, sondern auch in Monaten, Tagen, Wochen, Stunden, Minuten und sogar Sekunden. (4,7 Sterne, 1.270 Bewertungen) - Cube cube (

0,19 Euro) – Diese App ist ein puristisches Puzzle-Spiel, das – Überraschung – auf Würfeln basiert. Besonders hervorzuheben ist jedoch, dass es gleichzeitig das Gedächtnis fördert. Der Spieler muss sich nämlich einprägen, wie die Würfel positioniert waren. (keine Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

- Lego Duplo Doctor (

4,99 Euro) – Die App ist speziell für Kinder konzipiert. Man übernimmt die Rolle eines Arztes und kümmert sich um verletzte kleine Figuren, indem man sie versorgt und behandelt. Allerdings: Die Gestaltung der Welt lehnt sich lediglich an Lego und Duplo an. (4,3 Sterne, 54 Bewertungen) - Paintiles (

1,99 Euro) – Anfangs scheint dieses bunte Puzzle-Spiel recht einfach zu sein. Mit drei Farben gilt es, die Fliesen umzudekorieren. Doch schon bald schaltet man neue Spielmechaniken frei: einen zerfallenden Boden, Regenbogenfliesen und zudem auch noch Bomben. Jede dieser Neuerungen verändert die Dynamik des Spiels und verlangt vom Spieler, seine Strategie anzupassen und neue Ansätze zu suchen. (4,3 Sterne, 8 Bewertungen) - Déjà Vu Photos (

1,99 Euro) – Diese App verwandelt das Smartphone gewissermaßen in eine Zeitmaschine. Sie greift auf eine große Sammlung historischer Archivfotos zurück und kombiniert diese mit Kamera und GPS des iPhones. So entsteht eine Augmented-Reality-Erfahrung, bei der sich vergangene Aufnahmen direkt mit der heutigen Umgebung vergleichen lassen – eine spannende visuelle Reise in frühere Zeiten. (keine Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows