Apps & Mobile Entwicklung

GeForce RTX 2070, 3070, 4070 und 5070 im Vergleich

Wie hat sich Nvidias Gaming-Mittelklasse seit 2018 entwickelt? Der Benchmark-Vergleich von RTX 5070 (Blackwell), RTX 4070 (Ada Lovelace), RTX 3070 (Ampere) und RTX 2070 (Turing) liefert die Antwort. Der Test knüpft an den letzten GeForce-Generationenvergleich aus dem Jahr 2024 an.

Generationenvergleich 2.0

ComputerBase testet regelmäßig die Grafikkarten von Nvidia, AMD und Intel in aktuellen Spielen und ebenso wird regelmäßig der Standardtest-Parcours aktualisiert, damit sich Leser ein umfassendes Bild aktueller Grafikkarten machen können. Dabei fallen zwangsläufig ältere Spiele, aber auch immer wieder ältere Grafikkarten aus dem Vergleich.

Doch wie schlagen sich die neuen Grafikkarten in älteren Klassikern und wie verhält sich die alte Garde in neueren Spielen? Und was hat sich innerhalb einer konkreten Klasse die letzten vier Generationen überhaupt getan?

GeForce RTX 2070, 3070, 4070 und 5070 im Duell

Dieser Test wird sich dieser Frage in Nvidias 70er-Serie annehmen. Anders als im AMD-Generationenvergleich: Radeon RX 9070 XT, 7800 XT, 6700 XT und 5700 XT im Duell findet sich dabei nicht viermal derselbe Stern in verschiedenen Iterationen im Testfeld ein, sondern vier bedeutende Wissenschaftler:

Blaise Pascal (GTX 1000) verlässt das Testfeld, kann jedoch indirekt über den vorherigen Generationenvergleich hinzugezogen werden:

- Grafikkarten-Generationen im Test: GeForce GTX 1070, RTX 2070, 3070 & 4070 im Vergleich

Die Testkandidaten kurz vorgestellt

Wie bei jedem Generationenvergleich kann über die Auswahl der Testkandidatinnen gestritten werden. Seit 2020 haben Spieler mit steigenden Grafikkartenpreisen zu kämpfen – wobei es auch erste Steigerungen davor gab – und die Klassen sowie Bezeichnungen haben sich zum Teil verschoben. Im Vergleich der RDNA-Grafikkarten wurde der Blickpunkt auf den „zweitgrößten“ Navi-Chip gelegt, auch wenn bei RDNA 1 und RDNA 4 die große Chipklasse nicht bedient wurde. Es gibt damit eine Namensanomalie mit der Radeon RX 7800 XT.

Bei Nvidia wiederum gestaltet es sich einfacher, was die Namen angeht: Alles sind die 70er-Grafikkarten von Nvidia seit 2018. Gleichzeitig wechselt Nvidia die Klasse der Chips. Bei Pascal war die GeForce GTX 1070 noch ein GP104 und damit der zweitgrößte Chip. In der RTX-20er-Generation wechselte die GeForce RTX 2070 auf den TU106, den drittgrößten Chip, während es bei Ampere und der RTX 3070 wieder zum zweitgrößtem Chip GA104 zurückging. Bei Ada Lovelace und der RTX 4070 ist es der AD104, nur ist der AD104 nicht mehr der zweitgrößte Chip, sondern nur noch der drittgrößte Chip, da noch ein AD103 existiert. Bei Blackwell wurde ein 4er-Chip gestrichen und die RTX 5070 greift auf den GB205 zurück. Verwirrend!

Dazu kommt auch, dass Nvidia mit Ada Lovelace noch eine weitere Klasse an Grafikkarten eingeführt hat: Die GeForce RTX 4070 Ti, die anfangs gar als GeForce RTX 4080 12 GB vermarktet werden sollte. In der RTX-30er Generation wiederum gab es eine RTX 3070 Ti, die allerdings ein Refresh der RTX 3070 ist, mit lediglich zwei zusätzlichen SM und schnellerem GDDR6X-Speicher.

Durch dieses Hin und Her bei den Chips und ebenso bei den Bezeichnungen hat sich bei Nvidia die Klasse der 70er-Karten verschoben, was das im Vergleich zur 700er/70er von AMD bedeutet, wird noch einmal gesondert betrachtet.

Bis auf die GeForce RTX 2070 wurde für diesen Test auf die Founders Editionen von Nvidia zurückgegriffen.

Testsystem und Testmethodik

Natürlich liegt das Hauptaugenmerk in diesem Generationenvergleich auf den Grafikkarten von Nvidia, und doch hat sich seit dem letzten Generationenvergleich einiges am Testsystem getan. Statt eines Ryzen 7 7800X3D wird nun ein Ryzen 7 9800X3D für die Tests verwendet. Das System für die Generationenvergleiche ist damit ein Stück näher an das reguläre Testsystem der Grafikkartentests gerückt. Zwischen beiden Prozessoren liegen im Mittel knapp 10 Prozent bei den Frametimes, wie im Navi-Generationenvergleich schon angemerkt. Das hat je nach Auflösungen jedoch bereits relevante Auswirkungen, gerade in den FullHD-Tests.

Eine Besonderheit des Generationenvergleichs ist, dass die Grafikkarten nicht in einem extra dafür aufgesetzten System die Tests durchlaufen, sondern in einem Alltagssystem, auf dem gängige Software mitläuft. Theoretisch sollten Kommunikationstools wie Discord oder auch Verschlüsselungswerkzeuge wie Cryptomator die Leistung nicht negativ beeinträchtigen, gleichzeitig können diese Tools jedoch auch mal dazwischen funken und die Leistung etwas mindern. Der Generationenvergleich soll auch diese Aspekte mit abbilden.

Die GeForce RTX 5070 und ihre Vorgängerinnen müssen sich derselben Spielauswahl stellen wie die vier Navi-Grafikkarten:

Sieben der Spiele sind bereits aus den Generationenvergleichen von 2023 und 2024 bekannt und haben sich nicht verändert, dazu gibt es vier Neuzugänge und die Spieleauswahl soll ein möglichst breites Spektrum abdecken.

Wirklich neu in diesem Generationenvergleich sind 4 Raytracing-Tests, denn RT ist gekommen, um zu bleiben, und die Raytracing-Fähigkeiten werden auch in Zukunft immer stärker an Bedeutung gewinnen. Doom: The Dark Ages benötigt sogar zwingend die RT-Fähigkeiten einer Grafikkarte, womit RDNA (2019) sowie Pascal (2016) nun raus sind.

Die vier RT-Spiele sollen dabei unterschiedliche Lasten simulieren. Cyberpunk 2077 stellt eine hohe RT-Last dar und bringt selbst aktuelle Grafikkarten spätestens ab 2160p zum Schwitzen und Einknicken. Am anderen Ende dieser Skala rangiert Doom: Eternal, womit schwache RT-Lasten simuliert werden. Mit Oblivion: Remastered wiederum wird die Leistungsfähigkeit der Grafikkarten in einem Unreal 5 Spiel ermittelt und wie gut sich diese mit Lumen schlagen. Das letzte Spiel ist Quake 2 RTX, womit auch ein Path Tracer verwendet wird. Entscheidend ist an dieser Stelle, dass Quake 2 RTX weitgehend Hardware agnostisch programmiert wurde und weitgehend auf noch exklusive NVAPI Funktionen wie SER. Nvidia hat SER Microsoft zur Übernahme gegeben und endlich auch als Vorschau in DirectX 12 übernommen. Jetzt muss Microsoft noch das Shader Model 6.9 fertigstellen, sodass ab dem Zeitpunkt dann Entwickler nicht mehr die NVAPI für diese Funktion nutzen müssen und sowohl AMD als auch Intel von SER profitieren können, wobei es bei AMD noch an einem fehlenden Treibersupport scheitert. Im Beispiel von Microsoft kann eine RTX 4090 die FPS um 40 Prozent steigern, bei der Verwendung von SER und Intel bei Battlemage sogar um 90 Prozent.

Die Einstellungen können wie im Generationenvergleich zu Navi den Screenshots entnommen werden. In beiden Generationenvergleichen wurden die gleichen Einstellungen gewählt, wobei es in 2160p jedoch je nach Spiel auch Unterschiede gibt. So wurde statt FSR nun DLSS genutzt und in Diablo 2: Resurrected sowie Doom: Eternal durften alle RTX Grafikkarten DLSS nutzen.

Apps & Mobile Entwicklung

Im Test vor 15 Jahren: Zalmans CNPS 9900 Max enttäuschte nicht

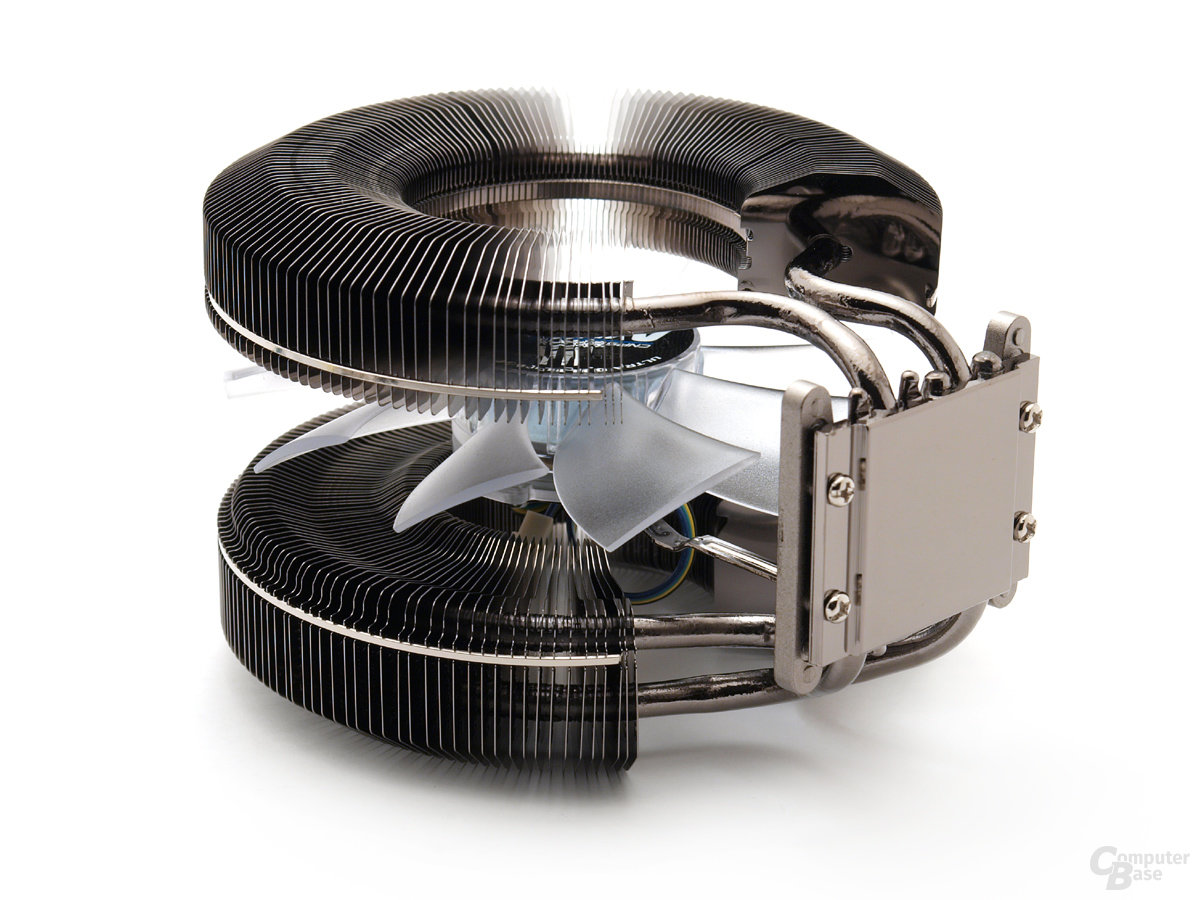

Mit dem CNPS 9900 Max (Test) besann Zalman sich seiner Ursprünge und setzte Leistung wieder in den Fokus, nachdem mehrere Ausflüge zu reinen Designobjekten bei der Kühlleistung enttäuschten. Der Suffix „Max“ stand für eine größere Version des CNPS 9900 mit einem 135-mm-Lüfter.

Zurück zu alten Qualitäten

Der CNPS 9900 Max setzte auf die für Zalman typische aufgebogene Form. Hierfür verwendete der Hersteller drei 6-mm-Heatpipes, die die aufgefächerten Lamellen in einem Doppelturmdesign durchsetzten. Zentral zwischen den beiden Kühltürmen verbaute der Hersteller einen 135-mm-Lüfter mit 900 bis 1.700 U/min, wobei der Lüfter mittels eines Adapters auf maximal 1.500 U/min gedrosselt werden konnte. Der Lüfter verfügte zudem je nach Modell über eine blaue oder rote Beleuchtung. Zalman setzte zudem auf einen asymmetrischen Aufbau: Der Kühlturm am Lufteinlass war mit 27 mm etwas schmaler und verfügte über nur eine Heatpipe, während der mit 35 mm etwas dickere Kühlturm am Luftauslass mit zwei Heatpipes versehen war. Die Abmessungen des CNPS 9900 Max beliefen sich auf 152 × 131 × 94 mm (H × L × B) bei einem Gewicht von 755 Gramm. In Sachen Kompatibilität wurden Intels Sockel 775, 1156 und 1366 sowie AMDs Sockel AM2, AM2+ und AM3 unterstützt.

Die Montage des Zalman CNPS 9900 Max gestaltete sich relativ einfach. Zuerst wurde eine Rückplatte mit Haltebolzen ausgestattet und auf der Rückseite des Mainboards angebracht. Danach konnte der Kühler, an dem zuvor Sockel-spezifische Bügel angebracht werden mussten, an der Rückplatte verschraubt werden. Positiv hervorzuheben war ebenfalls, dass der Kühler sowohl auf AMD- als auch Intel-Plattformen mit der ausblasenden Seite zur Gehäuserückwand angebracht werden konnten. Oft mussten AMD-Anwender ihre Kühler um 90 Grad verdreht und somit ausblasend zum Deckel oder Boden montieren.

Mit Fokus an die Spitze

Normalerweise mussten CPU-Kühler in zwei Szenarien antreten: Einmal mit der Serienbelüftung und einmal mit einer Referenzbelüftung. Der Lüfter des Zalman CNPS 9900 Max ließ sich jedoch nicht tauschen, wodurch zumindest der letztere Vergleich hinkte. ComputerBase erhob die Werte dennoch, um einen ungefähren Vergleich zu ermöglichen. Der CNPS 9900 Max konnte sich mit seinem 135-mm-Lüfter gegenüber den anderen Kühlern mit verschiedenen 120-mm-Lüftern über alle Drehzahlbereiche stark platzieren. Interessenten konnten dementsprechend eine sehr hohe Leistung erwarten.

Bei einem Vergleich mit der Serienbelüftung über alle Kühler hinweg zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Zwar musste der CNPS 9900 Max sich manchen Kühlern mit zwei Lüftern geschlagen geben, hielt aber ansonsten auch mit Boliden wie dem Noctua NH-D14 mit einem 140-mm-Lüfter mit. Die Leistung war somit insgesamt erstklassig.

Standardmodus mit Serienbelüftung / Drehzahl

Erkauft wurde diese sehr gute Leistung durch eine vergleichsweise hohe Lautstärke. Die Fächerkonstruktion des CNPS 9900 Max sorgte für einen intensiveren Luftumschlag und somit insgesamt eine höhere Lautstärke.

Schalldruck / Drehzahl (auf Kühlkörper liegend)

Fazit

Mit dem CNPS 9900 Max landete Zalman nach einigen Fehlschlägen nahezu eine Punktlandung. Die Kühlleistung war sehr gut, die Optik wie gewöhnlich außergewöhnlich, und der Preis mit 50 Euro zwar hoch, aber nicht zu hoch. Unter Berücksichtigung der gelungenen Montage, guten Verarbeitung und niedrigen Bauhöhe, reichte es vor 15 Jahren für eine ComputerBase-Empfehlung. Der größte Kritikpunkt war, dass der Lüfter fest eingebunden war und die Lautstärke etwas zu hoch ausfiel.

In der Kategorie „Im Test vor 15 Jahren“ wirft die Redaktion seit Juli 2017 jeden Samstag einen Blick in das Test-Archiv. Die letzten 20 Artikel, die in dieser Reihe erschienen sind, führen wir nachfolgend auf:

Noch mehr Inhalte dieser Art und viele weitere Berichte und Anekdoten finden sich in der Retro-Ecke im Forum von ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

Fast Charge im Langzeittest: Was passiert wirklich mit Euren Akkus?

Immer mehr Smartphones sind in unter einer Stunde komplett geladen. Doch die Frage bleibt: Hat dieses Tempo langfristige Folgen für die Lebensdauer des Akkus? Ein Experiment aus China liefert spannende Antworten.

Der Beitrag Fast Charge im Langzeittest: Was passiert wirklich mit Euren Akkus? erschien zuerst auf nextpit.

Apps & Mobile Entwicklung

November-Patchday für Windows 11: Microsoft behebt Taskmanager-Fehler und verteilt Startmenü

Microsoft verteilt ab jetzt das November-Sicherheitsupdate KB5068861 für Windows 11. Die Liste der Verbesserungen umfasst Probleme mit Gaming-Handhelds sowie den Taskmanager-Bug. Integriert sind zudem die neuen Funktionen aus dem optionalen Oktober-Update wie das neue Startmenü.

Bemerkenswert war insbesondere der Taskmanager-Bug, der nach der Installation des optionalen Oktober-Updates für Windows 11 auftauchen konnte. Wenn Nutzer das Taskmanager-Fenster geschlossen haben, wurde im Hintergrund nicht der Prozess beendet. Öffnete man den Taskmanager erneut, startete dieser in einer neuen Instanz. Und bei einer Vielzahl von parallel laufenden Taskmanager-Prozessen konnte der Bug irgendwann die Leistung des Systems beeinträchtigen.

Nun ist der Fehler laut Microsoft gelöst. Das gilt auch für weitere Bereiche wie Gaming-Handhelds:

- Das Update behebt einen Fehler, durch den Handhelds nicht im Energiesparmodus bleiben konnten, was zu schnelleren Akkuentladungen führte.

- Aufgrund eines weiteren Fehlers konnte es dazu kommen, dass der Controller des integrierten Gamepads in Apps erst nach fünf Sekunden reagierte, was zu Verzögerungen führte. Nach Eingabe des Kennworts oder PINs wurde zudem die Bildschirmtastatur auf dem Anmeldebildschirm automatisch ausgeblendet.

Fehlerkorrekturen betreffen zudem Probleme beim Erstellen von Speicher-Clustern, dem Sprachzugriff sowie der Fensterverwaltung auf dem Desktop.

Bei dem November-Update handelt es sich um das Pflicht-Update, das Microsoft automatisch an alle Rechner verteilt. Es umfasst auch die neuen Funktionen aus dem optionalen Oktober-Update. Im Mittelpunkt steht das neue Startmenü, das sämtliche Inhalte auf einer Seite anzeigt.

Oben werden die angehefteten Apps dargestellt, darunter befindet sich die Empfohlen-Rubrik, die sich in den Einstellungen aber deaktivieren lässt. Am Ende erfolgt die Übersicht aller Programme, wobei sich die Apps nun wie gehabt als Liste darstellen lassen, aber auch in Kategorien sortiert oder Raster angeordnet werden können. Das Startmenü wächst mit der Bildschirmgröße. Bis zu acht Spalten mit angehefteten Apps sind möglich.

Microsoft verteilt die neuen Funktionen wie das Startmenü über einen schrittweisen Rollout. Das heißt: Selbst wenn man das Update installiert hat, kann es noch etwas dauern, bis es freigeschaltet ist.

Microsoft überarbeitet die vereinfachten Update-Titel

Ebenfalls neu sind die überarbeiteten Windows-Update-Titel. Mit einem standardisierten Format will Microsoft diese übersichtlicher gestalten. Die Ankündigung im Oktober sorgte aber für Kritik, unter anderem weil wesentliche Informationen wie das Datum im Titel fehlten. Darauf hat Microsoft bereits reagiert. Das aktuelle Update wird in Windows nun etwa als „2025-11 Security Update (KB5068861) (26200.7171)“ angezeigt.

Optisch aufgewertet werden mit dem Update die Akkusymbole in der Taskleiste. Mit grüner, gelber oder roter Darstellung sollen Nutzer leichter erkennen können, wie weit der Akku geladen ist. Ausgebessert wurde ein Fehler, durch den die Option „Aktualisieren und Herunterfahren“ nach einer Update-Installation zu einem Neustart führte. Und auf Copilot+ PCs wurden exklusive KI-Feature wie Click to Do überarbeitet.

Verfügbar ist das November-Update KB5068861 für Windows 11 25H2 und 24H2.

Downloads

-

4,1 Sterne

Regelmäßig aktualisierte Pakete mit allen Sicherheitsupdates und Fehlerbehebungen für Windows 11.

- Version 24H2/25H2 (Build 26200.7171) KB5068861, Win 11 Deutsch

- Version 22H2/23H2 (Build 22631.6199) KB5068865, Win 11 Deutsch

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet