Datenschutz & Sicherheit

Gut für alle: Gemeinwohlorientierter Journalismus braucht Rechtssicherheit

Mit dem Werkzeug der Gemeinnützigkeit kann eine Gesellschaft fördern, was ihr wichtig ist und was sie erhalten will. Wer als Körperschaft, zum Beispiel als Verein, selbstlos und für einen gemeinnützigen Zweck tätig ist, der kann Steuervorteile genießen. Weil die Gesellschaft diese Tätigkeit als nützlich für die Allgemeinheit ansieht und deshalb honoriert.

Das ist gut, denn an vielen Orten des Landes arbeiten Menschen fürs Gemeinwohl. Die Abgabenverordnung, die in Deutschland gemeinnützige Zwecke regelt, deckt eine Spannbreite von Tätigkeiten ab, die einer vielfältigen Gesellschaft gerecht werden: Ob nun der bunte Karnevalsumzug, die Ortsverschönerung, der Schachverein, die lokale Umweltschutzinitiative oder die Kriegsgräberpflege – sie alle können vom Staat steuerlich begünstigt werden. Das bedeutet, dass zum Beispiel Spenden an diese Organisationen steuerlich absetzbar und von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit sind.

Bald soll auch der E-Sport diesen Status der Gemeinnützigkeit bekommen, wie das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat. Das ist richtig so, denn warum soll Gaming weniger gut für die Allgemeinheit sein als Schach spielen oder Klettern?

Rechtsunsicherheit für gemeinwohlorientierten Journalismus

Gemeinwohlorientierter Journalismus allerdings bleibt weiter außen vor – und muss sich Hilfskonstruktionen bedienen, um gemeinnützig sein zu dürfen. Das funktioniert, aber birgt Unsicherheiten. Die Ampel-Regierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, Rechtssicherheit für gemeinnützigen Journalismus zu schaffen. Es geht um nicht gewinnorientierte, parteipolitisch unabhängige, gemeinwohlorientierte Redaktionen. Doch das Vorhaben ist am Widerstand der Bundesländer gescheitert. Zu einem neuen Anlauf kam es nicht mehr, die Ampel zerbrach.

Wir sind ein spendenfinanziertes Medium

Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.

Dass von der unionsgeführten Bundesregierung keine neuen Impulse kommen, um gemeinwohlorientierten Journalismus zu fördern, verwundert wiederum nicht. Stattdessen zeigt die Union Misstrauen und Drohgebärden gegenüber der Zivilgesellschaft, jüngst durch Familienminsterin Priem, die die demokratische Zivilgesellschaft praktisch unter Generalverdacht stellte, während Kulturstaatsminister Wolfram Weimer die Stimmung weiter aufheizt. Damit stimmt die Union ein in das Lied rechtsradikaler Akteure, die eine angeblich linksgrüne Dominanz propagieren.

Von der Union ist deshalb nicht viel zu erwarten. Dabei ist gerade in Zeiten des galoppierenden Rechtsrucks nicht-kommerzieller, demokratischer, unabhängiger Journalismus ein Mittel, um Lügen, Propaganda und Desinformation mit Fakten, Aufklärung und Transparenz zu begegnen. Medien, die für die Demokratie eintreten statt sie zu demolieren, brauchen gerade jetzt mehr Rechtssicherheit, damit sie für das Gemeinwohl weiter recherchieren und informieren können.

Offenlegung: netzpolitik.org ist als gemeinwohlorientiertes Medium Mitglied im „Forum gemeinnütziger Journalismus“.

Datenschutz & Sicherheit

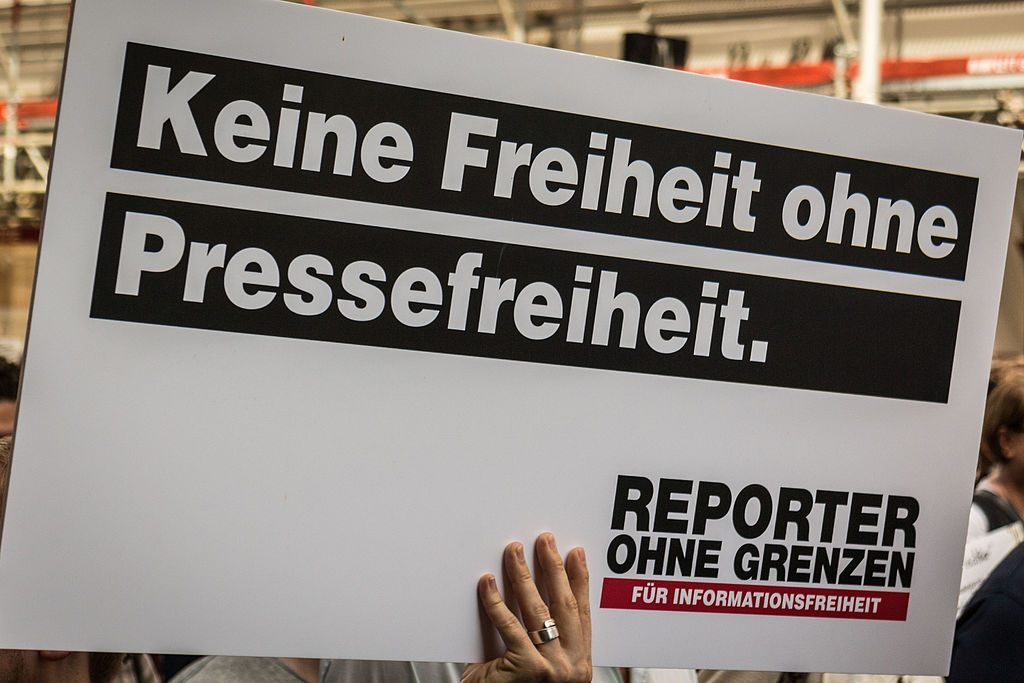

Netzpolitischer Abend zum Thema Pressefreiheit

Vor zehn Jahren wurde netzpolitik.org das Ziel eines Angriffs auf die Pressefreiheit. Wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente zettelte der damalige Chef des Verfassungsschutzes ein Ermittlungsverfahren wegen Landesverrats an. Der Generalbundesanwalt ermittelte und die Redaktion musste Überwachungsmaßnahmen fürchten. Nach einer großen Welle der Solidarität wurden die Ermittlungen eingestellt und netzpolitik.org ging gestärkt aus der „Affäre Landesverrat“ hervor.

Das denkwürdige Jubiläum nehmen wir zum Anlass für einen gemeinsamen Netzpolitischen Abend mit der Digitalen Gesellschaft zum Thema Pressefreiheit. Unter der Moderation von Anna Biselli, Co-Chefredakteurin bei netzpolitik.org, tragen fünf Journalist*innen und Menschenrechtsverteidiger*innen ihre Einschätzung zur weltweiten Lage der freien Presse vor. Der 151. Netzpolitische Abend der Digitalen Gesellschaft findet am 4. November in der c-base Berlin oder im Stream statt. Der Eintritt ist kostenlos und alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

Das Programm

Alena Struzh und Katharina Viktoria Weiß, Reporter ohne Grenzen: Pressefreiheit weltweit

Von autoritären Regimen und Überwachung: Die Journalistinnen teilen eine Bestandsaufnahme der weltweiten Pressefreiheit und ihrer Herausforderungen.

Philipp Frisch und Lisa-Marie Maier, Human Rights Watch: Pressefreiheit in Afghanistan

Dokumentierte Gewalt und Zensur: Ein Vortrag über die zunehmenden Bedrohungen für afghanische Journalist*innen, darunter auch Abschiebungen.

Joschka Selinger, Gesellschaft für Freiheitsrechte: Pressefreiheit in Deutschland

Kein Wohlfühlklima: Joschka Selinger berichtet über den steigenden Druck auf die deutsche, freie Presse anhand von aktuellen Fällen.

Die c-base befindet sich in der Rungestraße 20, 10179 Berlin. Einlass ist ab 19:15 Uhr, los gehts um 20 Uhr. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, gibt es einen Live-Stream ab 20:15 auf c-base.org. Der Eintritt ist frei.

Datenschutz & Sicherheit

Cybercrime-Konvention: Menschenrechtsverletzungen über Grenzen hinweg

Die UN-Cybercrime-Konvention wurde am Samstag in Hanoi symbolisch unterzeichnet. UN-Generalsekretär António Guterres gab sich die Ehre: In einer feierlichen Zeremonie in der vietnamesischen Hauptstadt wurde der internationale Vertrag mit den Unterschriften der Staaten versehen, die damit das politische Signal geben, die Konvention unterstützen zu wollen.

Rechtlich verbindlich ist das nicht. Denn erst durch eine Ratifikation können die jeweiligen nationalen Parlamente einer Konvention Geltung verschaffen. Für die Cybercrime-Konvention sind dafür mindestens vierzig Ratifikationen bis 31. Dezember 2026 notwendig. Neunzig Tage danach tritt sie in Kraft. Dass Parlamente in vierzig Staaten zustimmen, ist schon wegen der zahlreichen Unterschriften in Hanoi sehr wahrscheinlich, aber der Zeitpunkt des Inkrafttretens hängt von den verschiedenen parlamentarischen Gepflogenheiten in den Ländern ab.

Europa uneins

Deutschland hat bei der Unterzeichnungszeremonie in Hanoi seine Unterschrift nicht auf den Vertrag gesetzt, plant das aber dem Vernehmen nach in der Zukunft. Die Frage ist jedoch, wann dieser Zeitpunkt kommen wird, denn ob ein Staat nach Monaten, Jahren oder Jahrzehnten ratifiziert, ist ihm selbst überlassen. Die Europäische Union war aber unter den Unterzeichnern, was als politisches Signal bedeutsam ist. Der konservative ÖVP-Politiker und EU-Kommissar für Inneres und Migration Magnus Brunner nannte das Abkommen einen „Meilenstein“, der die weltweite Zusammenarbeit im Kampf gegen Cyberkriminalität stärke.

Die EU-Kommission teilte heute in einer Pressemeldung mit, dass der Kampf gegen Cyberkriminalität für die EU eine Priorität sei und der UN-Vertrag die Fähigkeit der EU verbessere, international gegen solche Verbrechen vorzugehen. Nach der Unterzeichnung wird nun der EU-Rat über das Abkommen beraten und über den Abschluss entscheiden, wozu auch die Zustimmung des Europäischen Parlaments erforderlich wäre.

Die europäischen Staaten, die in Hanoi unterzeichnet haben und damit ein Signal setzen, die Konvention ratifizieren zu wollen, sind nach Informationen von netzpolitik.org die Slowakei, Österreich, Belgien, Tschechien, Frankreich, Griechenland, Irland, Luxemburg, Polen, Portugal, Slowenien, Spanien und Schweden als EU-Mitgliedsstaaten sowie das Vereinigte Königreich. Europa ist sich also uneins, denn viele kleinere Staaten und einige große Staaten wie eben Deutschland oder Italien, aber auch die Niederlande oder Nicht-EU-Mitglied Schweiz fehlen auf der Unterzeichnerliste.

72 Unterzeichner-Staaten

Nicht überraschend: China und Russland sind als langjährige Unterstützer auf der Liste der insgesamt 72 Unterzeichner-Staaten. Russland hatte den UN-Vertrag vor Jahren sogar initiiert.

Die Vereinigten Staaten hingegen haben nicht unterschrieben. Ohne eine US-Beteiligung wäre die UN-Konvention aber ein weitaus weniger wirksames Abkommen. Ob sie den Vertrag ratifizieren und damit auch einwilligen, Daten nach den Maßgaben der Konvention herauszugeben, bleibt eine offene Frage.

Denn darum geht es in dem UN-Vertrag im Kern: Daten. Im Kampf gegen das organisierte Verbrechen und eine nur vage definierte „Computerkriminalität“ werden durch den Vertrag nämlich weitreichende Überwachungsmaßnahmen und Kooperationen beim Austausch von Daten vorgeschrieben. Die umfangreichen Datensammlungen und die internationalen Datenzugriffsmöglichkeiten werden vor allem kritisiert, weil längst nicht in allen Staaten hinreichende Menschenrechtsstandards und rechtliche Schutzmaßnahmen existieren, die Missbrauch verhindern oder zumindest aufdecken könnten. Unabhängige Gerichte, Datenschutzgarantien oder auch nur Verhältnismäßigkeitsprüfungen sind zwar in vielen Demokratien etabliert, aber eben keine weltweiten Standards.

David Kaye, der ehemalige UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit, nannte den UN-Vertrag vor der Abstimmung in der UN-Generalversammlung im Dezember letzten Jahres „äußerst mangelhaft, sowohl in seiner Formulierung als auch in seiner Substanz“. Es sei für ihn und für viele Beobachter „schockierend, dass demokratische Staaten ihn unterstützen“ würden.

„Der Vertrag soll einen umfassenden Zugang zu Daten schaffen“

Alarmierend breite Zustimmung

Die internationalen Menschenrechts- und Digitalrechte-Organisationen, die das Zustandekommen des UN-Vertrages fünf Jahre kritisch begleitet haben, äußern sich in einem gemeinsamen Statement weiterhin ablehnend zu dem Abkommen.

Sie rufen die Staaten auf, von der Ratifikation abzusehen, um den Vertrag nicht in Kraft treten zu lassen. Sie erwarten von allen die Menschenrechte achtenden Staaten, ihre Unterstützung des UN-Abkommens zumindest solange zurückzuhalten, bis garantiert ist, dass alle Unterzeichnerstaaten der Konvention wirksame Schutzmaßnahmen und rechtliche Garantien umsetzen. Nur so könnten Menschenrechtsverletzungen in der Praxis verhindert werden.

Die 16 unterzeichnenden Organisationen, darunter Human Rights Watch, die Electronic Frontier Foundation, Privacy International, epicenter.works und Access Now drücken nochmals ihre tiefe Besorgnis über die UN-Cybercrime-Konvention aus, weil sie „grenzüberschreitende Menschenrechtsverletzungen begünstigen“ würde. Die Konvention enthalte keine ausreichenden Menschenrechtsschutzbestimmungen, die sicherzustellen würden, dass die Bemühungen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität auch mit einen angemessenen Schutz der Menschenrechte einhergehen. Wichtige Rechtsgrundsätze seien nicht genügend vorgeschrieben worden.

Cybercrime

Wir berichten über die politische Seite des Cybercrime. Unterstütze uns dabei!

Auch Tanja Fachathaler, die zusammen mit anderen Organisationen für die österreichische Digital-NGO epicenter.works jahrelang die Verhandlungen begleitete, äußert sich gegenüber netzpolitik.org weiterhin ablehnend. Dass so viele Staaten nun symbolisch unterzeichnet hätten, sei besorgniserregend:

Die breite Zustimmung der Staaten zur Cybercrime-Konvention in Hanoi ist alarmierend. Wir halten an unserer Kritik an dem Vertrag fest: Durch seine teils fehlenden, teils lückenhaften Sicherheitsbestimmungen öffnet er das Tor zu Menschenrechtsverletzungen und Missbrauch der Kooperationsmechanismen, die im Vertrag geschaffen werden.

Die „Verfolgung kritischer Stimmen“ sei eine „reale Gefahr“, die durch die Konvention noch verstärkt werden könnte. Die politische Opposition, aber auch Medienvertreter und IT-Sicherheitsexperten seien von den Regelungen des Abkommens bedroht. Sollte es trotzdem in Kraft treten, fordert Fachathaler gegenüber netzpolitik.org, dass es „dringend geboten“ sei, „dass die Anwendung der Bestimmungen im Einklang mit internationalen Menschenrechtsstandards“ stehe. Es sei zudem „essentiell, die Zivilgesellschaft in die Implementierung des Vertrags einzubinden“.

Datenschutz & Sicherheit

Angreifer können Authentifizierung bei Dell Storage Manager umgehen

Angreifer können unter anderem an einer Schwachstelle in Dell Storage Manager ansetzen, um Sicherheitsbeschränkungen zu umgehen. Eine dagegen abgesicherte Ausgabe steht zum Download bereit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehrere Sicherheitsprobleme

Wie aus einer Warnmeldung hervorgeht, gilt eine Sicherheitslücke (CVE-2025-43995) als „kritisch„. Daran sollen entfernte Angreifer mit Fernzugriff ohne Authentifizierung ansetzen können. Klappt eine Attacke, sind unberechtigte Zugriffe möglich. Wie ein solcher Angriff im Detail ablaufen könnten, führen die Entwickler derzeit nicht aus.

Auch bei der zweiten Schwachstelle (CVE-2025-43994 „hoch„) kommt es während der Authentifizierung zu Fehlern, und Angreifer können auf einem nicht näher beschriebenen Weg auf eigentlich abgeschottete Informationen zugreifen. Die dritte Lücke (CVE-2025-46425 „mittel„) beschreibt abermals Authentifizierungsprobleme.

Bislang gibt es keine Berichte, dass Angreifer die Lücken bereits ausnutzen. Um Systeme vor den geschilderten Attacken zu schützen, müssen Admins Dell Storage Manager Version 2020 R1.22 installieren. Alle vorigen Ausgaben sind den Entwicklern zufolge verwundbar.

Zuletzt haben die Entwickler Sicherheitslücken in der Backuplösung PowerProtect Data Domain geschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

(des)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets