Künstliche Intelligenz

Justiz: Einführung der E-Akte wird verschoben

Die gesamte Justiz soll überall auf die elektronische Aktenführung in allen Bereichen umgestellt werden. Während ein Teil der Anwender bereits von der E-Akte profitiert und Papier und Zeit spart, läuft es nicht überall rund. Aktuell sind viele Länder dabei die „E-Akte in Strafverfahren“ einzuführen. Jetzt soll die Frist verlängert werden und zwar auf Anfang 2027. Die Pilotphase für die E-Akte startete bereits 2016. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, den das Bundeskabinett nun beschlossen hat.

Laut BMJV wird es eine Opt-out-Regelung geben, „die es Bund und Ländern ermöglicht, bei Bedarf im Verordnungswege ausnahmsweise auch nach dem 1. Januar 2026 die Anlage und (Weiter-)Führung von Straf-, Bußgeld- und Zivilakten, Akten in Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, arbeits- und sozialgerichtlichen Akten sowie gerichtlichen Akten im Strafvollzugsverfahren in Papierform zu gestatten“. Eigentlich sollten die Bundesländer zur Nutzung der elektronischen Akte zum 1. Januar 2026 verpflichtet werden. Außerdem soll es „einzelfallbezogene Ausnahmen“ von der elektronischen Form geben, etwa wenn der Aufwand ansonsten zu hoch wäre.

Ende Juli forderte Verdi, den Rollout der E‑Akte zu verlängern. Medien wie der Bayerische Rundfunk berichteten von häufigen Systemabstürzen und Verzögerungen bei den Amts-, Land- und Oberlandesgerichten und auch bei den Staatsanwaltschaften. Gefordert wurden zudem offizielle Fehlermeldungen. Zuvor berichtete der Rundblick, dass das Niedersächsische Ministerium eine Verschiebung trotz Problemen nicht für notwendig halte. Seit Anfang September gibt es einen Hinweis: „Wir stellen unsere Verfahren auf die E-Akte um und bitten um Verständnis für vorübergehende Verzögerungen“.

In Hessen verlaufe die Umstellung ebenfalls nach Plan. Auf Nachfrage hatte ein Sprecher des hessischen Justizministeriums gegenüber heise online am 2. September angekündigt, die E-Akte zum Startdatum fristgerecht umsetzen zu können. Eine Herausforderung sei jedoch „die elektronische Zulieferung der bundesweiten Ermittlungsbehörden (Hauptzollamt, Bundespolizei, Bundeskriminalamt) sowie der Finanzverwaltung dar, welche sich gegenwärtig noch im Aufbau befindet“. Darauf könne die Justiz aber „nur im eingeschränkten Umfang“ Einfluss nehmen, „da die betreffenden Ermittlungsbehörden in der Zuständigkeit anderer Ressorts stehen“.

E-Akte und E-Verfahrensakte

Aus dem schleswig-holsteinischen Ministerium für Justiz und Gesundheit kam die Rückmeldung, dass die „Einführung der elektronischen Verwaltungsakte in der Justiz“ abgeschlossen sei und die der elektronischen Verfahrensakte „planmäßig voran[schreite]“. Ende 2025 werde „die Einführung der elektronischen Akte in der Justiz abgeschlossen sein“. Aktuell rolle man die E-Akte in „Straf- und Bußgeldsachen“ aus.

Die elektronische Verfahrensakte betrifft die verschiedenen Gerichtsbarkeiten und wird je nach Bundesland in unterschiedlichem Tempo bei den verschiedenen Gerichten und den dortigen Fachbereichen eingeführt. Betroffen sind:

- Ordentliche Gerichtsbarkeit (Zivil-, Straf-, Familiensachen, freiwillige Gerichtsbarkeit, Strafvollzug)

- Arbeitsgerichtsbarkeit

- Verwaltungsgerichtsbarkeit

- Finanzgerichtsbarkeit

- Sozialgerichtsbarkeit

„Mit Ausnahme des Straf- und OWi-Bereichs (Anm. d. Red: OWi steht für Ordnungswidrigkeiten) ist die Einführung der elektronischen Verfahrensakte in den Fachgerichten und in der ordentlichen Gerichtsbarkeit abgeschlossen“, so der Sprecher des Justizministeriums. Die Arbeit mit der E-Akte in Strafsachen sei „insbesondere von der elektronischen Zulieferung der Polizei abhängig“, so der Sprecher, der in dieser Angelegenheit auf das dortige Innenministerium verwies.

„Besondere Schwierigkeiten bei der E-Akte Verwaltung“ sind laut schleswig-holsteinischem Innenministerium nicht aufgetreten. „Die elektronische Akte in Strafsachen ist derzeit in vier Polizeidirektionen der Landespolizei Schleswig-Holstein in Betrieb und es arbeiten ca. 3000 Mitarbeitende der Schutz- und Kriminalpolizei damit“, so eine Sprecherin des Innenministeriums. Die Anwendung sei sehr anwenderfreundlich, werde aber noch optimiert.

„Ende August 2025 wurde eine Kommunikationskomponente beschädigt“, erklärte die Sprecherin gegenüber heise online. Um Datenverluste zu vermeiden, habe „unter anderem die Landespolizei Schleswig-Holstein den Versand von elektronischen Akten in Strafsachen an die Staatsanwaltschaften für einige Tage stoppen“ müssen. Inzwischen sei die Störung vollständig behoben. Datenverluste habe es nicht gegeben.

Bananensoftware für die Polizei?

Darum hatte der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) in Schleswig-Holstein gefordert, Software-Fehler zu beseitigen und den Betrieb zu stabilisieren. „Für umfangreiche Verfahren zeichnet sich ab, dass die Software für die sich stellenden Anforderungen noch nicht hinreichend ausgereift ist“, so der BDK. An zu vielen Stellen gelte das Motto „Workaround statt Workflow“. „Nicht durchdachte oder fehlende Funktionen“ würden zudem Umwege erzwingen, um Ziele zu erreichen.

Darüber hinaus wünscht der BDK „die zügige Implementierung weiterer notwendiger Funktionen, wie beispielsweise Texterkennung, einer benutzerfreundlichen Zitierfunktion zur einfachen Verlinkung direkt zu den Fundstellen oder einem Aktenreader zum durchgängigen Lesen der Gesamtakte und nicht nur einzelner Dokumente“. Dennoch wolle der Verband konstruktiv bleiben „und sich für eine praktikable Lösung einsetzen, die den Anforderungen einer modernen Kriminalpolizei entspricht und nicht nur dem Namen nach ergonomisch ist“.

Demnach arbeiten in der hessischen Justiz „mittlerweile alle Amtsgerichte in Zivil-, Familien-, Insolvenz-, Betreuungs-, Nachlass-, Mobiliarvollstreckungs-, Zwangsversteigerungs- sowie Zwangsverwaltungssachen mit der führenden eAkte“, hieß es. „Ebenso arbeiten alle Landgerichte in Zivilverfahren und alle hessischen Fachgerichte mit der führenden eAkte. Auch bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main ist die Umstellung auf die führende eAkte in Zivil- und Familiensachen erfolgreich umgesetzt“, so der Sprecher.

(mack)

Künstliche Intelligenz

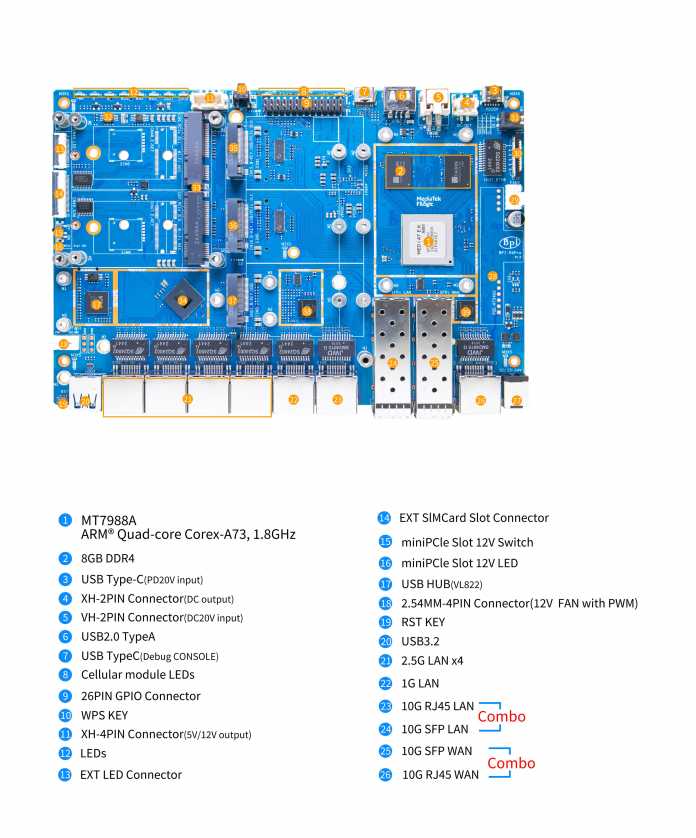

Banana Pi BPI-R4 Pro: High-End-Mainboard für Selbstbau-Router

Der chinesische Hersteller Sinovoip verkauft sein bisher am üppigsten ausgestattetes Router-Mainboard, das Banana Pi BPI-R4 Pro. Das Herzstück bildet ein für Router-Verhältnisse flotter Prozessor von Mediatek: Der MT7988A alias Filogic 880 integriert vier ARM-Kerne vom Typ Cortex-A73, flankiert von 8 GByte DDR4-RAM. Damit eignet sich die Platine auch für Selbstbau-Flash-NAS, etwa als Multimedia-Zentrale.

Weiterlesen nach der Anzeige

Viel Ethernet und SFP+

Der Mediatek-Prozessor bindet zahlreiche Zusatzchips per PCI Express und USB an. Zwei Schächte in der Bauform Small Form-Factor Pluggable (SFP+) nehmen Lichtwellenleiter- und Ethernet-Module auf und übertragen bis zu 10 Gbit/s. Zwei RJ45-Buchsen sind ebenfalls für bis zu 10 Gbit/s ausgelegt. Es handelt sich um Kombianschlüsse hinter zwei Netzwerk-Controllern; aus einem RJ45-SFP+-Paar ist also je ein Anschluss nutzbar.

Je ein Port kann sich per WAN (Wide Area Network) mit einem vorgeschalteten Modem verbinden. Für die weitere Verkabelung gibt es viermal 2,5-Gbit/s- und einmal Gigabit-Ethernet. Die Ports hängen hinter mehreren Netzwerk-Controllern: zwei Aeonsemi AS21010P und ein Maxlinear MxL86252C.

Sinovoip / Banana Pi

)

Wi-Fi 7, Mobilfunk und SSDs

Für WLAN-Module gibt es zwei Mini-PCIe-Steckplätze. Sinovoip selbst bietet mit dem BPI-R4-NIC-BE14 ein Wi-Fi-7-Modul an, das beide Mini-PCIe-Steckplätze verwendet. Es unterstützt alle drei WLAN-Bänder 2,4, 5 und 6 GHz simultan, letzteres mit der maximal möglichen Kanalbreite von 320 MHz.

Drei M.2-Steckplätze in B-Key-Bauform nehmen Mobilfunkmodule für 4G oder 5G auf. Passend dazu gibt es drei Nano-SIM-Schächte für getrennte Mobilfunktarife. Auf der Platinenrückseite befinden sich zwei M.2-M-Key-Steckplätze für NVMe-SSDs. Für je zwei M- und B-Key-Steckplätze stehen insgesamt zwei PCIe-3.0-Lanes bereit – von vier Steckplätzen sind daher maximal zwei gleichzeitig nutzbar. Der dritte B-Key-Slot ist per USB angebunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine PCIe-3.0-Lane reicht für knapp ein Gigabyte pro Sekunde. Das genügt für SSDs in einem Router oder NAS.

Für ein Betriebssystem und Firmware sind auch 256 MByte SPI-NAND-Flash und 8 GByte eMMC-Flash-Speicher verlötet. Alternativ zu einer SSD lässt sich der Speicher per microSD-Karte erweitern. Zusätzlich gibt es je einmal USB 2.0 und USB 3.2 Gen 1 (früher USB 3.0 genannt). Ein USB-Typ-C-Anschluss dient zum Debugging. Strom bekommt die Platine über ein DC-Netzteil mit 12 oder 24 Volt.

Das Mainboard ist mit 194 mm × 134 mm deutlich größer als bisherige Banana-Pi-Platinen und erfordert daher neue Gehäuse. Einen Entwurf gibt es bereits.

Noch ohne OpenWrt-Support

OpenWrt unterstützt das Banana Pi BPI-R4 Pro laut Übersicht noch nicht. Da OpenWrt aber schon auf den bisherigen R3- und R4-Modellen läuft, sollte der Support für die R4-Pro-Version folgen.

Sinovoip verkauft das Banana Pi BPI-R4 Pro im eigenen Webstore für 165 US-Dollar, umgerechnet 142 Euro. Hinzu kommen 38 US-Dollar für den Versand aus China per DHL und die Einfuhrumsatzsteuer. Unterm Strich sollte das Mainboard knapp 210 Euro kosten. Das WLAN-Modul BPI-R4-NIC-BE14 kostet 70 US-Dollar, womit das Gesamtpaket bei etwa 275 Euro landen dürfte.

Die normale R4-Version ist auch bei deutschen Händlern verfügbar (ab 119,99 €); die abgespeckte Lite-Variante dagegen kaum.

(mma)

Künstliche Intelligenz

DeepSeek-OCR: Wie Bilder Chatbots helfen, lange Gespräche zu führen

Chinesische KI-Forscher wollen mithilfe von Bildern erreichen, dass Chatbots auch bei Gesprächen mit großer Vorgeschichte schnell und günstig bleiben. Mithilfe optischer Kontextkompression könnten die KI-Assistenten deutlich besser werden, zeigen sich die Entwickler von DeepSeek-OCR überzeugt. Das Modell hat aktuell experimentellen Status. Trotz zehnfacher Kompression habe man aber bereits eine Genauigkeit von 97 Prozent nachweisen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Problem bei heutigen KI-Chatbots ist, dass sie bei jeder Antwort die komplette Historie neu verarbeiten müssen. Bei der optischen Kompression wird der Gesprächsverlauf stattdessen als Bild gespeichert und benötigt weniger Token bei der Verarbeitung. Statt 1000 Token würden etwa nur 100 benötigt. Dies ermögliche zehnfach schnellere Antwortzeiten. Hilfreich wäre das auch bei der Verarbeitung langer PDF-Dokumente.

Menschliches Gedächtnis als Vorbild

Per OCR (Optical Character Recognition) werden die Bilder von der KI bei Bedarf wieder in Texte umgewandelt. Allerdings geht der Ansatz von DeepSeek weit über klassische OCR hinaus. Das System kann nicht nur Text erkennen, sondern auch Diagramme in Excel-taugliche Tabellen umwandeln, chemische Formeln in maschinenlesbare SMILES-Formate konvertieren und geometrische Figuren analysieren. Zudem beherrscht es fast 100 Sprachen in einem einzigen Modell.

Die Entwickler von DeepSeek haben dabei auch mit verschiedenen Auflösungen gearbeitet und die Idee entwickelt, mit den unterschiedlichen Schärfegraden das menschliche Gedächtnis nachzuahmen. Zeitlich nur kurz zurückliegende Kontexte könnten in höherer Auflösung gespeichert werden und wären damit der KI schärfer im Gedächtnis. Weiter zurückliegende Erinnerungen würden aufgrund niedrigerer Auflösungen zunehmend verblassen.

„Vorläufige Erkundung“

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die praktische Anwendung hat DeepSeek umfangreiche Trainingsdaten zusammengestellt: 30 Millionen PDF-Seiten in rund 100 Sprachen, 20 Millionen Bilder natürlicher Szenen sowie Millionen synthetische Samples für Diagramme, Chemieformeln und geometrische Figuren. In der Produktion kann das System bereits heute über 200.000 Seiten pro Tag verarbeiten – mit nur einem älteren Nvidia-Beschleuniger vom Typ A100. Das macht es interessant für Massendatenverarbeitung, etwa bei Versicherungen, Behörden oder Verlagen.

Die Forscher selbst bezeichnen DeepSeek-OCR in ihrem Paper als „vorläufige Erkundung“ und benennen offene Fragen. Wie verhält sich das System zum Beispiel bei der Suche nach der „Nadel im Heuhaufen“ („Needle-in-a-Haystack“-Tests), wenn spezifische Infos aus sehr langen Kontexten gesucht werden?

DeepSeek erprobt damit einen andersartigen Architektur-Ansatz für KI. Die chinesische KI-Schmiede bemüht sich schon seit einiger Zeit, ein Gegengewicht zu den US-KI-Firmen wie OpenAI, Google oder Anthropic aufzubauen, die primär auf Skalierung setzen. Der Code von DeepSeek-OCR steht samt Modellgewichten auf GitHub zum Download bereit und kann von Interessierten ausprobiert werden.

(mki)

Künstliche Intelligenz

Mercedes GLC EQ: Das soll er kosten

BMW und Mercedes gehen beim Anlauf eines neuen Modells unterschiedliche Wege. Bei den Bayern wird meist noch am Tag der Vorstellung auch der Konfigurator freigeschaltet, bei Mercedes lässt man sich damit mehr Zeit. Wochen nach der Premiere des Mercedes GLC EQ sind nun auch die offiziellen Preise veröffentlicht worden. Bestellt werden kann das E-SUV ab dem 29. Oktober.

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehrheitlich Richtung 80.000 Euro

Im Konfigurator wird bereits jetzt der erste Nachlass eingeräumt, denn dort kostet das Basismodell 67.717 Euro. Der offizielle Listenpreis liegt bei 71.218 Euro und damit etwas oberhalb des BMW iX3. Bei Mercedes geht man vermutlich zurecht davon aus, dass diese Differenz für die Zielgruppe eine untergeordnete Rolle spielen wird, zumal es in beiden E-SUVs nur der Ausgangspunkt ist. Den 80.000 Euro kommt man ohnehin rasch näher, und selbstverständlich ist auch eine deutliche Überschreitung ziemlich problemlos möglich.

Aufpreispflichtiges Laden mit weniger Spannung

Mercedes musste bei der Vorstellung des CLA viel Kritik dafür einstecken, dass sich das Auto nur an DC-Säulen mit mindestens 800 Volt laden lässt. An 400-Volt-Gleichstromquellen kann auch der GLC EQ nur geladen werden, wenn der Kunde 655 Euro zusätzlich investiert. Auch das AC-Laden mit 22 kW kostet 655 Euro – serienmäßig sind 11 kW möglich.

Spannend wird es bei einer Reihe von digitalen Extras. Einige sind in der Laufzeit begrenzt und müssen im Anschluss kostenpflichtig verlängert werden. Bei bestimmten Extras aus diesem Bereich macht Mercedes im Konfigurator konkrete Angaben zur Laufzeit, beispielsweise beim „MBUX Entertainment“, dessen Preis von 226 Euro für drei Jahre gilt. Bei der Massagefunktion (60 Euro) und der MBUX Augmented Reality für Navigation (500 Euro) gibt es zumindest aktuell keine zeitliche Limitierung.

Selbstverständlich behält auch Mercedes die Taktik bei, mit einigen Zwangskopplungen den Preis unter Umständen erheblich anzuheben. Ein Head-up-Display steht mit 1250 Euro in der Liste, ist aber nur zusammen mit dem Advanced-Plus-Paket für 3570 Euro zu haben. Lederbezüge kosten 2011 Euro, ziehen aber zwangsweise Extras für 4117 Euro nach sich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Basis folgt

Da wird es den ein oder anderen Interessenten geben, der warten wird. Denn im kommenden Jahr wird Mercedes weitere Antriebsvarianten des GLC EQ nachreichen. Wie bei BMW gehen wir davon aus, dass die Baureihe vor allem nach unten erweitert wird. Im iX3 wird das Basismodell, welches im kommenden Jahr folgen wird, wahrscheinlich zwischen 60.000 und 62.000 Euro kosten. Der Audi Q6 e-tron kostet aktuell wenigstens 63.500 Euro. Irgendwo in diesem Bereich wird sich vermutlich auch das Einstiegsmodell des GLC EQ einpegeln.

Lesen Sie mehr zur Marke Mercedes

(mfz)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 3 TagenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen