Künstliche Intelligenz

Kleiner Neuanfang: Rabbit R1 erhält mit rabbitOS 2 umfassendes Update

Das AI-Startup Rabbit hat mit rabbitOS 2 ein umfassendes Update für sein R1-Gerät veröffentlicht. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde die Benutzeroberfläche komplett überarbeitet und um neue KI-gestützte Funktionen erweitert. Das Update ist eine Reaktion auf die massive Kritik, die das Gerät nach seinem Launch Anfang 2024 erhalten hatte.

CEO Jesse Lyu räumt ein, dass zwischen den Erwartungen der Nutzer und der ursprünglichen Software-Erfahrung eine große Lücke klaffte. „Wir haben uns entschieden, die Software komplett zu überarbeiten und die gesamte R1-Erfahrung neu zu gestalten“, erklärt Lyu. Das Unternehmen bittet damit faktisch um eine zweite Chance – ein ungewöhnlicher Schritt in der Tech-Branche.

Das ursprüngliche R1 hatte bei seiner Vorstellung auf der CES 2024 für Aufsehen gesorgt, enttäuschte jedoch bei der Markteinführung mit fehlerhafter Software und nicht funktionierenden Features. Während der Konkurrent Humane mit seinem AI Pin scheiterte und im Februar 2025 sein geistiges Eigentum für 116 Millionen US-Dollar an HP verkaufte, hält Rabbit an seinem Produkt fest.

Das neue rabbitOS 2 führt eine kartenbasierte Benutzeroberfläche ein, die sich am Konzept eines Kartenspiels orientiert. Jede Hauptfunktion des Geräts erhält eine eigene Karte im Stapel, durch den Nutzer per Wischgeste auf dem Touchscreen oder mit dem Scrollrad navigieren können. Der Touchscreen funktioniert nun wie bei einem herkömmlichen Smartphone mit Antippen und Wischen, während die ursprüngliche Version eine kompliziertere Bedienung über die Seitentaste vorsah.

Apps per Sprache erstellen mit Creations

Das zentrale neue Feature trägt den Namen Creations und erlaubt es Nutzern, eigene Apps, Tools und Spiele direkt auf dem Gerät zu erstellen – allein durch Gespräche mit dem AI-Agenten. Das System basiert auf dem Konzept des „Vibe Coding“, bei dem Nutzer ohne Programmierkenntnisse Software entwickeln können. Die Funktion wird von Rabbit Intern angetrieben, einem universellen AI-Agenten, den das Unternehmen im Juni offiziell vorgestellt hatte.

Der Erstellungsprozess läuft über ein Gespräch: Nutzer beschreiben die gewünschte App, woraufhin das Gerät präzisierende Fragen stellt. Der AI-Agent verfügt über umfassendes Wissen über die R1-Hardware, sodass keine technischen Details spezifiziert werden müssen. Laut Engadget dauert der Prozess etwa fünf Minuten – etwa für die Erstellung einer Gitarren-Tuner-App mit individuell gestaltbarer Oberfläche.

Die fertigen Creations können über Rabbithole, Rabbits Online-Hub für das R1, oder per QR-Code geteilt werden. Das Unternehmen verzichtet damit auf einen traditionellen App Store wie bei Android oder iOS. Nutzer können auf der Website aus einer wachsenden Liste bestehender Creations wählen und diese kostenlos auf ihr R1 installieren.

Weitere Verbesserungen und neue Funktionen

Neben Creations bringt rabbitOS 2 zahlreiche weitere Verbesserungen: Gespräche mit dem R1 werden jetzt auf dem Bildschirm angezeigt, wobei multimodale Eingaben aus Sprache, Text und Bildern in derselben Anfrage kombiniert werden können. Meeting-Aufzeichnungen werden lokal gespeichert und funktionieren offline, inklusive AI-generierter Zusammenfassungen. Rabbit Intern unterstützt nun auch Bildgenerierung, und Transkripte übersetzter Gespräche sind im Rabbithole-Journal verfügbar.

Trotz der umfangreichen Überarbeitung bleibt die grundsätzliche Herausforderung bestehen: Nutzer wollen nicht zwei Geräte mit sich führen. Lyu räumt ein, dass viele Funktionen auf Smartphones – insbesondere Banking-Apps – noch nicht durch AI-Agenten ersetzt werden können. Er hofft jedoch, dass die Nachfrage der Verbraucher Geldgeber dazu bewegen wird, Rabbit und das R1 zu unterstützen.

(mki)

Künstliche Intelligenz

„Dungeons & Dragons: Battlemarked“ – Was taugt das Tabletop-Rollenspiel?

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ursprüngliche „Demeo“ erschien 2021 exklusiv für Virtual Reality und simulierte mit viel Charme rundenbasierte Tabletop-Rollenspielabende mit Freunden. Allein oder mit bis zu drei Gefährten stellt man eine Gruppe aus archetypischen Klassen zusammen, bewegt die Miniaturen taktisch über die Kacheln der Dungeons und setzt mithilfe von Karten Spezialfähigkeiten ein. Würfelwürfe entscheiden dabei, ob eine Aktion gelingt, fehlschlägt oder kritisch trifft.

„Demeo“ mauserte sich schnell zu einem der erfolgreichsten Multiplayer-Titel des Mediums und ist inzwischen auch als Bildschirmversion auf zahlreichen anderen Plattformen verfügbar, darunter PC und Mac, PlayStation 5 und iPad.

Nach der Veröffentlichung des letzten großen Content-Updates vor drei Jahren wurde es ruhig um den Titel. Was die Fans nicht wussten: Resolution Games konnte sich eine offizielle Dungeons-&-Dragons-Lizenz sichern und arbeitete im Geheimen an einem Nachfolger, der das Original in den Schatten stellen sollte.

Auf der Karte hüpft man von Schauplatz zu Schauplatz. Eine große, frei erkundbare Welt gibt es jedoch nicht.

(Bild: Resolution Games)

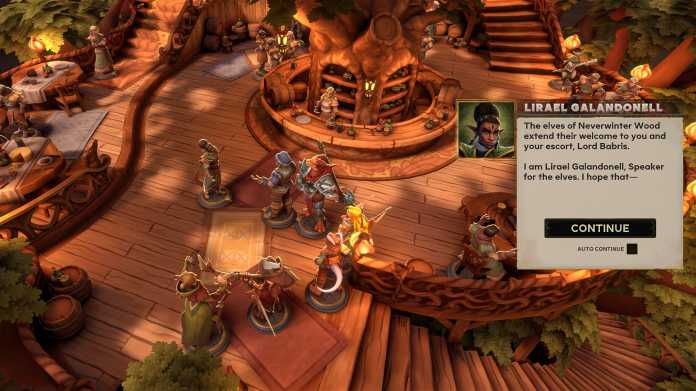

Das heute erscheinende „Battlemarked“ kombiniert das leicht zugängliche, rundenbasierte Tabletop-Rollenspielsystem von „Demeo“ mit den Schauplätzen und dem Lore der „Forgotten Realms“, der beliebtesten D&D-Kampagnenwelt.

Neue Spieler müssen weder mit „Demeo“ noch mit Dungeons & Dragons vertraut sein: Ein Tutorial erklärt die Spielmechanik, die fast komplett aus „Demeo“ übernommen wurde, während Gespräche mit NPCs schrittweise an die Geschichte, Völker und Konflikte der Rollenspielwelt heranführen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen.

Resolution Games

Die VR- und Bildschirmversion besitzen jeweils eine eigene Spieloberfläche, die der Unterschiedlichkeit der beiden Medien Rechnung trägt. Da „Battlemarked“ Crossplay unterstützt, können Spieler aller Plattformen gemeinsam spielen, mit oder ohne VR-Brille.

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir haben mit Meta Quest 3 die beiden Story-Kampagnen durchgespielt, die uns nach Neverwinter Wood und Icewind Dale führten.

Demeo 2.0: Storylastiger, vielfältiger, zugänglicher

„Battlemarked“ erfüllt einen der größten Wünsche der „Demeo“-Fans: Die Abenteuer spielen sich nicht mehr nur in isolierten Dungeons ab, sondern sind in Story-Kampagnen eingebettet. Die bestehen aus Haupt- und Nebenquests, die die Spieler an verschiedene Orte führen, wo sie diversen NPCs und Herausforderungen begegnen. Hiermit gewinnt „Demeo“ erstmals eine erzählerische Dimension. Dies und die deutlich vielfältigeren, hübsch designten Fantasy-Schauplätze tragen spürbar zur Atmosphäre bei.

Die Gefährten machen in einer Taverne Rast und unterhalten sich mit einem Story-NPC. Das Bild zeigt die Steam-Version.

(Bild: Resolution Games)

Die vier Dungeons des Spiels bilden die Höhepunkte der beiden Kampagnen und bestehen wie in „Demeo“ aus drei Stockwerken und einem Endgegner. Hat man sie gemeistert, kann man die Dungeons später mit Freunden direkt betreten, ohne die Story-Kampagne durchspielen zu müssen.

Spielmechanisch bleibt alles nah an „Demeo“. Was sich verändert hat, ist das Spielgefühl: „Battlemarked“ spielt sich deutlich actionreicher, mit schnelleren Abläufen und mehr Gegnern, was allerdings zulasten des taktischen Anspruchs geht. Während in „Demeo“ eine unbedachte Aktion schnell das Ende eines Abenteuers bedeuten konnte, zeigt sich der Nachfolger deutlich gnädiger. Solange nicht die gesamte Heldengruppe fällt, lassen sich Helden ohne Lebenspunkte beliebig oft wiederbeleben. Außerdem sorgt der schnelle Nachschub an Karten dafür, dass taktische Fehlentscheidungen weniger hart bestraft werden.

Eine typische Spielszene mit vier Helden.

(Bild: Resolution Games)

Die Absicht des Studios ist klar: „Battlemarked“ soll zugänglicher und temporeicher sein und damit ein breiteres Publikum erreichen. Eine Entscheidung, die unter „Demeo“-Veteranen wohl für Kontroversen sorgen wird. Für erfahrene Spieler gibt es immerhin die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad der Dungeons anzuheben.

Weitere Kampagnen und Helden geplant

Gefallen hat uns die neue Möglichkeit, Helden zu erstellen und diese über einzelne Partien hinweg zu leveln. Durch gesammelte Erfahrungspunkte lassen sich ihre Fähigkeiten verbessern und neue freischalten, was mehr Raum für individuelle Spielstile bietet. Die Levelgrenze der Helden ist allerdings schnell erreicht, und das Spiel lässt weiterhin ein langfristig motivierendes Endgame vermissen. Zumindest an neuen Inhalten soll es in Zukunft nicht mangeln: Für 2026 und die Zeit danach sind DLCs mit neuen Kampagnen und Helden geplant.

Spieler können Helden erstellen und mit aufsteigendem Level deren Fähigkeiten verbessern.

(Bild: Resolution Games)

Das erste „Demeo“ konnte sein Potenzial nie ganz entfalten, da die Weiterentwicklung des Spiels zugunsten des Nachfolgers abgebrochen wurde. Die Hoffnung geht nun dahin, dass „Battlemarked“ gelingt, was „Demeo“ nicht vergönnt war: ein an Umfang und Tiefe stetig wachsendes Taktik-Rollenspiel zu begründen.

Die Zeichen stehen gut: „Battlemarked“ hat zum Start bereits mehr zu bieten als das erste „Demeo“ nach zwei Jahren. In vielerlei Hinsicht erweitert und verbessert es das Original spürbar. Die in unserem Test vereinzelt auftretenden Bugs und Balancing-Probleme dürfte Resolution Games zügig beheben.

Wer kann, sollte die VR-Version spielen: Sie vermittelt durch das Gefühl, mit Freunden um einen Tisch zu sitzen, eine deutlich stärkere soziale Präsenz. Auch lokaler Multiplayer in Mixed Reality wird unterstützt, sofern man mehrere Meta Quests nutzt. Dabei wird das Spielbrett für alle Spieler synchronisiert auf einen realen Tisch projiziert.

„Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked“ ist ab sofort bei Steam (PC, Mac, PC-VR), im Playstation Store (PS5, PS VR2) und im Horizon Store (Meta Quest 2, 3, 3S) erhältlich. Der Preis beträgt 30 Euro.

(tobe)

Künstliche Intelligenz

ESA-Abteilung für astronautische und robotische Exploration kommt nach Köln

Robotische und bemannte europäische Raumfahrtmissionen werden künftig von Köln aus geleitet: Das Direktorat Human and Robotic Exploration (HRE) der Europäischen Raumfahrtagentur (European Space Agency, ESA) wird in einigen Jahren an den Rhein ziehen. Das haben das Land Nordrhein-Westfalen und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) bekannt gegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die astronautische Raumfahrt und Exploration bekommt mit der vollständigen Verlagerung des entsprechenden ESA-Direktorats nach Köln eine neue gemeinsame Heimat in Deutschland“ sagte DLR-Vorstand Walther Pelzer. „So wird die europäische Kompetenz in der astronautischen und robotischen Exploration weiter gestärkt und die Voraussetzungen für künftige ESA-Missionen, Trainingsprogramme und die internationale Zusammenarbeit verbessert – ein wichtiges Zeichen kurz vor der ESA-Ministerratskonferenz, die nächste Woche in Bremen stattfindet.“

Astronautische und robotische Forschung unter einem Dach

Auf dem Gelände des DLR im Kölner Stadtteil Porz/Wahn wird für das ESA-Direktorat ein neues Gebäude gebaut. Dort befinden sich bereits das Europäische Astronautenzentrum (EAC) und die von DLR und ESA betriebene Mondsimulationshalle Luna, die heise online im Frühjahr besuchte. Zudem betreibt das DLR in Porz/Wahn Forschungseinrichtungen in Raumfahrtmedizin und -physiologie. Durch den Neubau wird laut DLR ein Zentrum entstehen, das astronautische und robotische Forschung unter einem Dach vereint.

Die Finanzierung des Neubaus übernehmen die ESA und das Land Nordrhein-Westfalen. Die Planungs- und Bauphase beginnt Anfang 2026. In drei bis dreieinhalb Jahren soll das Gebäude sein. Dann wird das HRE-Direktorat vollständig aus Noordwijk in den Niederlanden nach Köln umziehen.

Nach Angaben des Landes Nordrhein-Westfalen werden dadurch in Köln 250 neue Arbeitsplätze entstehen. Damit werde die ESA ihre Mitarbeiterzahl in Köln fast verdreifachen, sagte Daniel Neuenschwander, ESA-Direktor für astronautische und robotische Exploration. „Das Europäische Astronautenzentrum wird zu unserem neuen Hauptstandort für die Explorationsaktivitäten der ESA werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

(wpl)

Künstliche Intelligenz

5G-Auktion 2019 endgültig rechtswidrig | heise online

Die Bundesnetzagentur ist mit einer Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Damit ist ein jahrelanger Streit juristisch entschieden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Es war die erste Frequenzauktion der Bundesrepublik, bei der ausdrücklich auch 5G-Lizenzen vergeben wurden: Zwischen März und Juni 2019 wurden durch die Bundesnetzagentur an vier Mobilfunknetzbetreiber Blöcke im Bereich von 2 und 3,6 Gigahertz vergeben. Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und erstmals auch 1&1 Drillisch lieferten sich dabei ein Bietergefecht, an dessen Ende 6,55 Milliarden Euro gezahlt wurden.

Doch das Verfahren dazu war nicht sauber, wie das Verwaltungsgericht Köln im vergangenen Jahr festgestellt hat: Die damalige „Präsidentenkammer“, die bei der Bundesnetzagentur die Regeln für das Verfahren festlegt, habe nicht, wie europarechtlich vorgeschrieben, unabhängig genug von politischer Einflussnahme gehandelt.

BNetzA begrüßt eigene Niederlage

Der heutige Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, begrüßte die Niederlage seiner Behörde vor dem Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag per Pressemitteilung: „Der Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts stärkt die Rolle der Bundesnetzagentur als unabhängige Regulierungsbehörde.“ Das 5G-Frequenzverfahren werde „zügig neu aufgerollt“, kündigt die Behörde an. Damit sollten Planungssicherheit und Rechtsklarheit geschaffen werden. Solange würden die Frequenzzuteilungen weitergelten, so die Darstellung der Bundesnetzagentur.

Wie es weitergeht, ist dabei nun erst einmal Sache der Bonner Behörde: Die muss prüfen, inwiefern sie eine veränderte Ausschreibung vornimmt – oder ob sie als inzwischen rechtlich unabhängigerer Regulierer zu dem Schluss kommt, dass die damaligen Regeln die geeignetsten waren.

Theoretisch käme auch eine vollständige Rückabwicklung infrage, allerdings sind die Einnahmen über den Bundeshaushalt zumindest teilweise längst in Schullaptops und -tablets ausgegeben worden.

„Jetzt kommt es auf Taten an: Bei der Neuvergabe müssen wettbewerbsschützende Maßnahmen ergriffen werden”, fordert Rickmann von Platen, der Geschäftsführer von Freenet. Das Unternehmen, das selbst kein eigenes Netz betreibt und sich bei den Netzanbietern als Reseller Kapazitäten bucht und als sogenannter virtueller Netzbetreiber (MVNO) gegenüber Endkunden auftritt, hatte das Verfahren ursprünglich angestrengt, da sich die Firma durch die Vergabebedingungen benachteiligt sah. Auch der Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko) sieht Änderungsbedarf – auch, weil sich der Markt seit 2019 weiterentwickelt habe, schildert Breko-Hauptstadtbüroleiter Sven Knapp: „Hybrid- und Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz haben im Telekommunikationsmarkt stark an Bedeutung gewonnen und sowohl auf europäischer Ebene als auch innerhalb Deutschlands wird über Konsolidierungen unter den Mobilfunknetzbetreibern diskutiert.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Mögliche Marktkonsolidierung könnte Bedarf verringern

Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen rund um eine mögliche Übernahme oder engere Kooperation mit dem auch nach Jahren weiter im Aufbau befindlichen 1&1-Mobilfunknetzes durch Telefonica gegeben. Würde einer der beiden Anbieter sein Netz aufgeben, würden die Preise für Frequenzblöcke absehbar deutlich sinken – der Markteintritt von 1&1 gehört zu den Gründen des relativ hohen Erlöses der 2019er-Frequenzauktion.

(akn)

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten„Buongiorno Brad“: Warum Brad Pitt für seinen Werbejob bei De’Longhi Italienisch büffeln muss

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenCreator und Communities: Das plant der neue Threads-Chef

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events