Egal ob Macbook oder Windows-Laptop: Anschlüsse für LAN, USB-A oder HDMI sind Mangelware. Wir zeigen die zehn besten Dockingstations, die mit USB-C abhelfen.

Wer mit seinem Arbeitslaptop zwischen heimischem Schreibtisch und Büro pendelt, muss immer wieder sämtliche Kabel umstecken: Internet per LAN, Bildschirm per HDMI und zur Stromversorgung das USB-C-Netzteil. Aber muss das wirklich sein? Geht das nicht auch einfacher?

USB C Monitor Docking Station heise bestenlisten

Ja, es geht einfacher. Denn USB-C ist der Tausendsassa unter den Anschlüssen und kann so ziemlich alles. Bildschirmübertragung an Monitore, Stromversorgung und hohe Geschwindigkeit bei der USB-Datenübertragung – und das alles mit nur einem einzigen Kabel. Komfortabler geht es nicht.

Wir haben für diese Bestenliste mehr als zehn Dockingstations mit USB-C getestet und zeigen, welche die beste ist. Sie unterscheiden sich von klassischen USB-C-Hubs (Bestenliste) durch eine aktive Stromversorgung, also ein zwingend notwendiges Netzteil. Dadurch können sie mehr Geräte gleichzeitig aufnehmen, höhere Datengeschwindigkeiten bereitstellen und den Laptop ohne separates Ladegerät mit Strom versorgen.

Alle Docks setzen auf USB-C und eine aktive Stromversorgung per eigenem Netzteil, ohne welches der Betrieb nicht möglich ist. Bis auf Lenovo verwenden alle Hersteller dafür einen DC-Rundstecker-Port, meist mit 19 Volt.

Welche ist die beste Dockingstation?

KURZÜBERSICHT

Das Asus Slim Pro Dock 2 ist eine vielseitige Dockingstation, die dank Thunderbolt 3 hohe Übertragungsraten und die Anbindung mehrerer 4K-Monitore ermöglicht. Mit seiner umfangreichen Ausstattung, der hochwertigen Verarbeitung und dem unschlagbar günstigen Preis von 125 Euro (Bestpreis-Link) ist es die perfekte Wahl für preisbewusste Käufer, die Wert auf maximale Flexibilität und Leistung legen.

VORTEILE

- hochwertige Verarbeitung

- Thunderbolt 3 mit 40 Gbit/s

- viele Anschlüsse inkl. 4K-Bildausgänge

- sehr schnelle Datenübertragung

- unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

NACHTEILE

- fest verbautes Anschlusskabel

- großes, externes 180-W-Netzteil

Das HP Thunderbolt Dock G4 120W (4J0A2AA) ist eine gute Wahl für alle, die eine leistungsfähige und vielseitige Dockingstation in kompaktem Format suchen. Dank Thunderbolt 4 mit 40 Gbit/s bietet es genügend Bandbreite, um bis zu vier hochauflösende Monitore sowie schnelle Datenspeicher anzuschließen.

Mit Abmessungen von nur 98 x 68 x 98 mm nimmt das HP-Dock zudem sehr wenig Platz in Anspruch. Der Preis von 160 Euro ist dafür recht fair.

VORTEILE

- kompaktes Format

- umfangreiches Anschlussangebot

- unterstützt bis zu vier 4K-Monitore

- integriertes 120-W-Netzteil

- fairer Preis

NACHTEILE

- mit 762 g recht schwer für die Größe

Die Baseus Union Joy 17-in-1 Dockingstation ist eine echte Preis-Leistungs-Empfehlung für alle, die eine Vielzahl von Anschlüssen zu einem günstigen Preis suchen. Mit insgesamt 17 Ports, darunter USB-A und -C, HDMI, Displayport, LAN und Kartenleser deckt sie praktisch alle Einsatzszenarien im Büro oder Homeoffice ab.

Dabei überzeugt das Dock mit einer soliden Verarbeitungsqualität inklusive Aluminiumgehäuse und einem praktischen Standfuß im Lieferumfang. Einziger Wermutstropfen sind die etwas längeren Übertragungszeiten beim Datentransfer. Angesichts des attraktiven Preises von nur 118 Euro kann man darüber aber gut hinwegsehen.

VORTEILE

- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

- enorme Anschlussvielfalt mit 17 Ports

- edles Aluminiumgehäuse

- praktischer Standfuß im Lieferumfang

- unterstützt bis zu drei 4K-Monitore

NACHTEILE

- Übertragungsgeschwindigkeit nur durchschnittlich

- kein Kensington-Lock

- keine 40 Gbit/s am USB-C-Port

- kein Thunderbolt

Ratgeber

USB-C-Verwirrung

USB-C sollte alles vereinfachen. Tatsächlich ist es inzwischen aber ein Mischmasch aus unterschiedlichsten Standards, Funktionen und Bezeichnungen. Das bedeutet für die Anwender: Vorsicht beim Kauf. Es kann sein, dass der Stecker zwar USB-C ist, die Geschwindigkeit des Anschlusses aber deutlich geringer ausfällt, als man meint. Das kommt gerade bei Smartphones häufig vor. Mehr Details zu USB-C zeigen die Kollegen von heise online im Artikel USB-C: Der Alleskönner. Die Verwirrung setzt sich bei den Kabeln fort. Wie wir im Artikel Kaufberatung USB-C-Kabel: Nicht jedes kann alles zeigen, bedeutet der Stecker noch relativ wenig. Es kommt immer darauf an, wie viel Technik im Kabel steckt – und welche an den Geräten an beiden Enden des Kabels.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte zu einem Dock und einem Kabel mit Thunderbolt-Zertifizierung greifen. Anders als bei reinem USB-Type-C gibt es hier klare Vorgaben von Intel. Dazu gehören etwa eine hohe Geschwindigkeit oder Power Delivery (PD, Stromversorgung von Geräten mit höherem Strombedarf über USB, wie Notebooks). Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4 erkennt man meist an einem Blitz und einer aufgedruckten Zahl, aktuelle Macbooks und die meisten Intel-basierten Notebooks haben mindestens eine solche Schnittstelle.

Und obwohl der Standard von Intel kommt, gibt es ihn auch für immer mehr Mainboards und Notebooks mit AMD-Innenleben. Hier tritt er namentlich meist unter der USB-4-Zertifizierung auf, die grundsätzlich identisch ausgestattet ist, wie Thunderbolt 4. Man muss jedoch weiterhin genau hinsehen, weil nicht jedes USB-4-Kabel oder -Gerät auch den vollen Funktionsumfang unterstützt – das Chaos geht also abseits von Thunderbolt weiter. Lediglich über Zusatzsymbole oder -begriffe lässt sich halbwegs zuverlässig herausfinden, welche Funktionen beim vorliegenden USB-4-Gerät inbegriffen sind. Dadurch, dass sich Thunderbolt 4 und die Maximalausstattung von USB 4 angeglichen haben, sind sie untereinander kompatibel: Mit einem Thunderbolt-Kabel fährt man also meist gut.

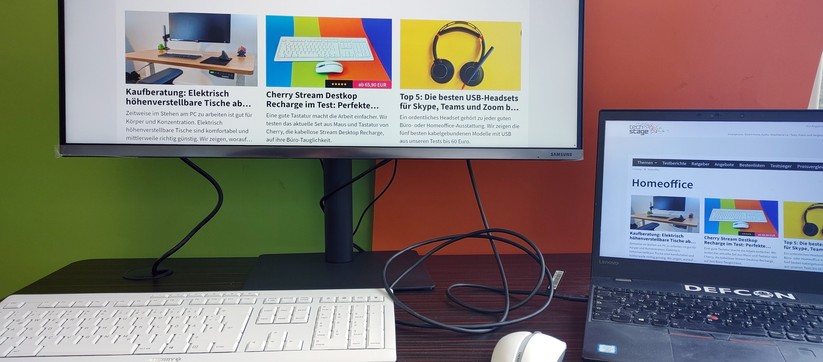

Monitore als USB-C-Dock

Wer ein aktuelles Notebook mit USB-C und Displayport hat, kann darüber kompatible Monitore direkt ansteuern. Im sogenannten Displayport-Alt-Mode über USB-C lassen sich Inhalte auf bis zu zwei 4K-Displays mit Thunderbolt 3 oder auf ein 8K-Display mit Thunderbolt 4 übertragen. Richtig genial wird es, wenn der jeweilige Monitor zugleich als USB-C-Dock arbeitet und das Notebook mittels USB-Power Delivery mit Strom versorgt. Das klingt zunächst deutlich komplizierter, als es ist. Im Grunde muss man nur das Notebook per USB-C am Monitor anstecken, anschließend bekommt das Notebook von dort den Strom. Der Bildschirm bekommt das Bild über das gleiche Kabel, und ein meist integrierter USB-Hub verbindet direkt noch weitere Geräte wie Backup-Festplatten, externe SSDs, Drucker oder Tastatur und Maus.

Beim Kauf des Monitors sollte man auf ein paar Dinge achten. Zunächst muss er den Displayport über USB-C unterstützen, andernfalls bleibt das Bild schwarz. Danach muss man sicherstellen, dass USB-Power-Delivery (USB PD) genügend Leistung für das Notebook mitbringt. Thunderbolt 3 und 4 unterstützen bis zu 100 Watt, die einzelnen Monitore sind aber in ihrer Leistung unterschiedlich. Wie viel Leistung man benötigt, hängt stark vom Notebook ab.

Bei Notebooks sollte man ebenfalls vorab genau prüfen, welche Technik installiert ist. Einfach ist es, wenn man Thunderbolt 3 oder 4 besitzt (erkennbar an einem kleinen Blitz neben der USB-C-Buchse). Dann ist Display Port auf alle Fälle mit dabei. Hat man USB-C, aber kein Thunderbolt, dann muss man auf das kleine DP-Logo achten.

Als Nächstes ist die Auflösung relevant. Full-HD (1920 × 1080 Pixel) ist, wenig überraschend, am günstigsten. Eine WQHD-Auflösung (2560 × 1440 Pixel) gibt es für etwa 50 bis 100 Euro mehr, wer UHD (3840 × 2160 Pixel) möchte, muss mindestens 260 Euro investieren. Dazwischen gibt es breitere Auflösungen wie UWQHD (3440 × 1440 Pixel), echtes 4K (4096 × 2160 Pixel) oder noch höhere 5K- oder 8K-Auflösungen.

Ein Notebook-Bildschirm und ein externer Monitor reichen nicht? Dann sind Funktionen wie das Daisy Chaining von Bildschirmen wichtig. Damit kann man mehrere Monitore (oder andere USB-C-Produkte wie externe Festplatten) in Reihe schalten. Vom PC geht weiter nur ein Kabel in den ersten Monitor, der ist dann wiederum mit dem zweiten Bildschirm verbunden. Gerade bei hohen Auflösungen wie UHD benötigt man dann aber einen starken Grafik-Chip im Notebook, sonst kommt man schnell an die Grenzen.

Testverfahren: Wie testen wir Dockingstationen?

Für die Bewertung und die daraus resultierende Platzierung beziehen wir neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis, also wie viele Anschlüsse oder Funktionen man fürs Geld bekommt, auch die Verarbeitung mit ein. Weiterhin entscheidend ist die Datenübertragungsgeschwindigkeit, die wir mit einer 5 GB großen, generierten .dat-Testdatei prüfen. Diese kopieren wir von einer schnellen, externen NVMe-SSD über die Dockingstation per Thunderbolt-Kabel an einen angeschlossenen Mini-PC. Dessen Eingangsport unterstützt ebenfalls Thunderbolt 4.

Passive USB-C Dockingstation ab 15 Euro

Die günstigste Art der Docks sind passive Docks oder auch USB-C-Hubs. Diese flachen Geräte sind per USB-C mit dem Notebook verbunden und benötigen keine eigene Stromversorgung. Sie verfügen meist über einen oder mehrere USB-A-Anschlüsse, meist sogar mit USB 3.0, HDMI und LAN. Der erste Vorteil der passiven USB-C-Docks ist ihre Größe. Sie benötigen wenig Platz, sodass man sie einfach in die Laptop-Tasche werfen kann und auch unterwegs alle wichtigen Anschlüsse dabei hat. Wir haben über zehn Modelle getestet und küren den Testsieger in unserer Top 10: Der beste USB-C-Hub im Test.

Wichtig vor der Kaufentscheidung zu wissen: diese kleinen Hubs haben ihre Grenzen. Diese liegen in erster Linie bei der maximal möglichen Auflösung und der Bildwiederholfrequenz angeschlossener externer Monitore. Dazu kommt, dass deutlich weniger Anschlüsse zur Verfügung stehen, Displayport fehlt oft bei den günstigen Modellen unter 30 Euro. Ein anderer Punkt ist, dass man bei vielen Geräten den USB-C-Anschluss verliert. Wenngleich die Docks solch einen besitzen, so ist er in vielen Fällen nur zur Stromversorgung des Laptops gedacht, er schleift den Strom des Netzteils nur durch.

Der GC-Hub2 ist ein günstiges, passives USB-C-Dock. heise bestenlisten

Einen letzten Kritikpunkt gibt es aber noch: Gerade bei günstigen Adaptern ist das USB-C-Verbindungskabel fest in das Dock integriert. Als klassisches Verschleißteil sind uns so über die Jahre bereits mehrere Hubs kaputtgegangen.

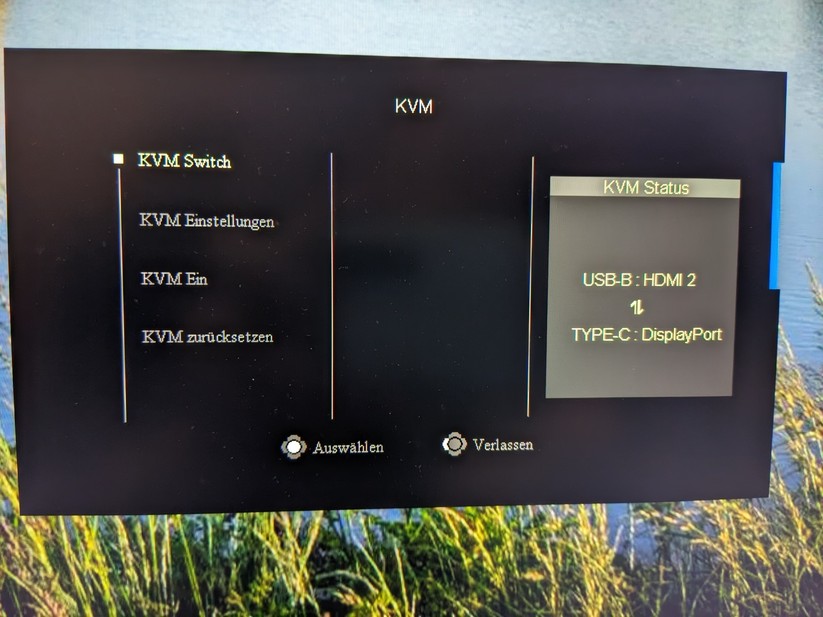

KVM-Switch: Dockingstation mit Schalter

KVM-Switches heise bestenlisten

Ein KVM-Switch kombiniert vereinfacht gesagt eine Dockingstation mit einem HDMI-Switch (Bestenliste). Hier kann man direkt mehrere PCs anschließen und per Knopfdruck die angeschlossenen Geräte, wie Maus, Tastatur und Monitor einfach mit dem jeweils anderen Computer verbinden.

Monitor Gigabyte M27Q mit KVM-Switch: KVM-OSD-Menü heise bestenlisten

Möchte man keine externe Lösung nutzen, kommen Monitore mit integriertem KVM ins Spiel. Sie integrieren das praktische Switch-Feature, damit man die USB-Geräte zwischen den angeschlossenen PCs einfach wechseln kann. Wir nutzen bereits seit vielen Jahren einen Gigabyte M27Q, der genau eine solche Lösung bietet. Hier schließt man einmal per USB-B und HDMI/Displayport den Gaming-PC an und den Laptop per USB-C. Das Audio wird über den Bildausgang ebenfalls übertragen.

Alle USB-Geräte, wie Maus und Tastatur, schließt man nun an den Monitor direkt an. Für das Umschalten drückt man den eigenständigen Knopf auf der Rückseite des Monitors. Eine Besonderheit: Das Panel ist hier umgekehrt verbaut, womit die Subpixel in GBR statt RGB angeordnet sind. Wer empfindlich ist, kann hier Probleme bei Produktivitätsarbeiten bekommen. So können Texte für manche Nutzer verschwommen wirken.

eGPU: externe Grafikkarte als USB-C-Dock

eGPUs werden per Thunderbolt mit dem Notebook verbunden, die meisten haben neben Grafik-Schnittstellen noch USB-A-Buchsen oder gar LAN-Ports. heise bestenlisten

Wer nicht nur ein paar zusätzliche Anschlüsse benötigt, sondern gleich noch so richtig fette Grafikpower braucht, der sollte sich eine eGPU ansehen. Diese externen Gehäuse sind etwa so groß wie zwei Schuhkartons und liefern alles, um eine vollwertige Grafikkarte zu betreiben. Schließt man ein Laptop per Thunderbolt 3/4 an, kann das Notebook auf diese Grafikleistung zugreifen. Das ist beispielsweise bei Themen wie dem Rendern von Inhalten, Machine Learning oder natürlich für Spiele spannend. Die aktuellen Versionen von Windows und Mac OS sollten problemlos mit den eGPUs zurechtkommen, im Zweifel sollte man aber die Treiber prüfen und aktualisieren.

Bei der eGPU-Wahl hat man zwei Optionen: ein leeres Gehäuse, in das man eine eigene Grafikkarte einbaut oder eine fest verbaute GPU in der Box. Beides kann Vor- und Nachteile haben. Leere eGPU-Gehäuse bieten eine größere Flexibilität bei der Auswahl der Grafikkarte, allerdings muss man die zusätzlichen Kosten einplanen. Komplettsysteme haben die Grafikkarte fest eingebaut, was normalerweise für kompaktere Bauformen sorgt, lassen sich aber nicht aufrüsten.

Die eGPUs besitzen größtenteils einen Thunderbolt-Anschluss und können die meisten Notebooks per USB-Power Delivery (USB-PD) versorgen. Allmählich setzen sich aber insbesondere im Segment der Mini-PCs (Bestenliste) die Oculink-Ports durch, die auf PCI-Express basieren und speziell für den Einsatz mit externen Grafikkarten gedacht sind. Dazu kommen die klassischen Grafikkarten-Anschlüsse, ein oder mehrere Buchsen für HDMI und Display Port. Beim Kauf sollte man zudem auf USB-A-Ports achten, zwei sollten es mindestens sein. Einige Geräte bringen dazu noch ein Gigabit-Ethernet mit, für den schnellen Anschluss ans Netzwerk.

Fazit

Moderne USB-C-Docks haben nichts mehr mit ihren riesigen Vorgängern gemein. Dank USB-C hat man nur noch ein Kabel, um das Notebook mit Strom zu versorgen oder Daten zu übertragen. USB-C hat, trotz des Versions-Wirrwarrs, einen weiteren Vorteil: Anders als früher ist das Dock nicht mehr an einen Hersteller oder eine Produktserie gebunden. Im Gegenteil kann man etwa ein Android-Smartphone einstecken und beispielsweise auf einem Beamer oder einem Display ein Dokument lesen oder eine Präsentation zeigen. Das macht die Investition in diese Produkte deutlich nachhaltiger.

Unter den besonders starken Dockingstationen gibt es zwischen 115 Euro und über 300 Euro viel Auswahl. Unser Testsieger von Asus zeigt aber für 125 Euro, dass nicht zwingend das Teuerste am besten ist.

Folgende Artikel sind außerdem empfehlenswert:

BESTENLISTE

Asus Slim Pro Dock 2

Das Asus Slim Pro Dock 2 ist eine ebenso kompakte wie umfangreich ausgestattete Dockingstation mit Thunderbolt-3-Anschluss.

VORTEILE

- hochwertige Verarbeitung

- Thunderbolt 3 mit 40 Gbit/s

- viele Anschlüsse inkl. 4K-Bildausgänge

- sehr schnelle Datenübertragung

- unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

NACHTEILE

- fest verbautes Anschlusskabel

- großes, externes 180-W-Netzteil

Asus Slim Pro Dock 2 im Test: Preiswerte Thunderbolt-Dockingstation überzeugt

Das Asus Slim Pro Dock 2 ist eine ebenso kompakte wie umfangreich ausgestattete Dockingstation mit Thunderbolt-3-Anschluss.

Das Asus Slim Pro Dock 2 darf mit einem Kampfpreis von aktuell nur 125 Euro (Bestpreis-Link) als Preis-Leistungs-Kracher gelten. Es tritt mit einer Vielzahl an Ports, hochwertiger Verarbeitung und einem unschlagbaren Preis auf. Doch kann es auch in puncto Leistung, Ausstattung und Verarbeitung mit deutlich teureren Konkurrenten mithalten? Das haben wir im Test überprüft.

Ausstattung & Verarbeitung

Auf den ersten Blick macht das Slim Pro Dock 2 mit seinem blau-grauen Kunststoffgehäuse einen schicken und hochwertigen Eindruck. Zwar haben manche Konkurrenten Gehäuse aus Aluminium, doch auch der hier verwendete Kunststoff ist tadellos verarbeitet. Gefallen haben uns die Standfüße und die gummierte Seitenfläche, die für einen sicheren Stand in horizontaler wie vertikaler Position sorgen.

Mit kompakten Abmessungen von 161,5 x 99 x 40,6 mm und einem Gewicht von 650 g ist das Dock erfreulich flach. Allerdings ist das Thunderbolt-3-Anschlusskabel fest am Gehäuse verbaut und mit 0,7 m recht kurz. Hier hätten wir uns ein längeres, abnehmbares Kabel gewünscht. Dafür ist die Verarbeitungsqualität des Kabels sehr gut, es macht einen robusten und langlebigen Eindruck.

Im Lieferumfang ist neben dem Dock auch ein 180 W starkes Netzteil enthalten. Mit 170 x 75 x 33 mm ist es zwar recht groß und mit 760 g auch schwer, dafür bietet es aber auch genug Power, um das Dock und angeschlossene Notebooks zuverlässig mit Strom zu versorgen. Ebenfalls dabei ist ein Kaltgerätekabel zur Verbindung des Netzteils mit der Steckdose.

Praktisch: Am Dock selbst gibt es einen Ein-/Aus-Schalter sowie eine LED-Kontrollleuchte, die den Betriebszustand anzeigt. Außerdem ist das Gehäuse mit einem Kensington-Schloss gesichert, um es vor Diebstahl zu schützen.

Asus gewährt auf das Slim Pro Dock 2 zwei Jahre Garantie.

Anschlüsse & Übertragungsstandards

Die Anschlussvielfalt kann sich sehen lassen. Herzstück ist der Thunderbolt-3-Anschluss, der eine Bandbreite von bis zu 40 Gbit/s bereitstellt. Damit lassen sich nicht nur Daten mit hoher Geschwindigkeit übertragen, sondern auch hochauflösende Bildschirme ansteuern. Über den Thunderbolt-3-Port kann das Dock Displays mit bis zu 5K-Auflösung bei 60 Hz ansteuern. Bei mehreren Monitoren sind beispielsweise auch zwei 4K-Bildschirme mit 60 Hz möglich. Über den Thunderbolt-3-Anschluss kann das Slim Pro Dock 2 Laptops mit bis zu 90 Watt aufladen.

Daneben gibt es einen USB-C-3.1-Anschluss, dreimal USB-A 3.1 mit jeweils 10 Gbit/s sowie einen USB-A-3.0-Port mit 5 Gbit/s. Hinzu kommen Gigabit-LAN, HDMI 2.0, VGA und zwei DisplayPort-1.4-Buchsen für den Anschluss mehrerer hochauflösender Monitore. Sie unterstützen Auflösungen bis 8K mit 30 Hz, in der Praxis werden aber eher 4K-Monitore mit 60 Hz angeschlossen.

Eher ungewöhnlich ist der Smartcard-Reader. Der Smartcard-Reader ist vor allem im Unternehmensumfeld praktisch, wo Chipkarten oft zur Authentifizierung genutzt werden. Zu guter Letzt gibt es noch einen kombinierten Audioausgang (3,5-mm-Klinke), an den sich Kopfhörer oder Aktivlautsprecher anschließen lassen. Er überträgt Stereo-Sound in guter Qualität.

Praxistest

Im Praxistest liefert das Asus-Dock eine starke Performance. Beim Datentransfer von einer externen NVMe-SSD erreichten wir hervorragende 997 MB/s – einer der Bestwerte im Testfeld, noch besser ist nur Lenovo mit wenigen Hundertstel-Sekunden Unterschied. Auch die Bildübertragung zu externen 4K-Monitoren klappte einwandfrei.

Preis

Sein größter Trumpf ist aber der unschlagbare Preis. Bei nur 125 Euro (Bestpreis-Link) klappt angesichts der Leistung und der Ausstattung die Kinnlade herunter beim Slim Pro Dock 2. Ähnlich ausgestattete Docks kosten oft 200 Euro und mehr. Hier bekommt man ein rundum gelungenes Gesamtpaket zu einem erstaunlich günstigen Kurs.

Fazit

Unterm Strich ist das Asus Slim Pro Dock 2 eine Top-Empfehlung für alle, die eine vielseitige und leistungsstarke Dockingstation zu einem fairen Preis suchen. Hochwertige Verarbeitung, umfangreiche Ausstattung und eine hervorragende Performance rechtfertigen den Testsieg. Einzige kleine Kritikpunkte sind das fest verbaute Anschlusskabel und das recht große externe Netzteil – hier hätten wir uns etwas mehr Flexibilität gewünscht.

HP Thunderbolt Dock G4 120W (4J0A2AA)

Das kompakte HP Thunderbolt Dock G4 120W (4J0A2AA) bietet trotz geringer Abmessungen eine umfangreiche Ausstattung mit Thunderbolt 4. Unser Test zeigt, ob die Leistung stimmt.

VORTEILE

- kompaktes Format

- umfangreiches Anschlussangebot

- unterstützt bis zu vier 4K-Monitore

- integriertes 120-W-Netzteil

- fairer Preis

NACHTEILE

- mit 762 g recht schwer für die Größe

HP Thunderbolt Dock G4 120W (4J0A2AA) im Test: Kompaktes Thunderbolt-4-Dock

Das kompakte HP Thunderbolt Dock G4 120W (4J0A2AA) bietet trotz geringer Abmessungen eine umfangreiche Ausstattung mit Thunderbolt 4. Unser Test zeigt, ob die Leistung stimmt.

Wer nach einer leistungsstarken, aber kompakten Dockingstation mit Thunderbolt 4 sucht, könnte beim HP Thunderbolt Dock G4 120W (4J0A2AA) fündig werden. Dafür trumpft es mit einem umfangreichen Anschlussangebot auf, das neben Thunderbolt 4 auch Gigabit-LAN, mehrere USB-Ports sowie HDMI 2.0 und zwei Displayport-1.4-Schnittstellen umfasst.

Im Praxistest wollten wir herausfinden, ob das kompakte HP-Dock auch bei Übertragungsgeschwindigkeit und Stabilität überzeugen kann. Dazu haben wir es sowohl an einem Mini-PC als auch an einem HP EliteBook auf Herz und Nieren geprüft.

Ausstattung & Verarbeitung

Das HP Thunderbolt Dock G4 120W (4J0A2AA) kommt in einem kompakten schwarzen Kunststoffgehäuse daher. Mit Abmessungen von 98 x 68 x 98 mm ist es eines der kleinsten Thunderbolt-4-Docks auf dem Markt. Allerdings bringt es mit 762 g auch ein ordentliches Gewicht mit.

Die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck, auch wenn das schwarze Kunststoffgehäuse etwas unspektakulär wirkt. Spaltmaße gibt es keine, die Anschlüsse sitzen fest und lassen sich leicht bedienen.

Anschlüsse & Übertragungsstandards

Kommen wir zum Herzstück des HP Thunderbolt Dock G4 – der Anschlussausstattung. Und die kann sich für ein so kompaktes Dock wirklich sehen lassen.

Das 80 cm lange Anschlusskabel ist fest am Gehäuse verbaut und überträgt Daten mit bis zu 40 Gbit/s. Es handelt sich um einen USB-C-Anschluss mit Thunderbolt-4-Unterstützung, über den sich auch Monitore mit Displayport-Alternativmodus ansteuern lassen.

Ebenfalls an Bord sind ein weiterer Thunderbolt-4-Port (40 Gbit/s) sowie eine USB-C-3.1-Buchse mit 10 Gbit/s, die sich ebenfalls zum Anschluss von Displays eignet. Dazu gesellen sich vier USB-A-3.0-Ports mit 5 Gbit/s, von denen zwei den USB-BC-1.2-Standard mit bis zu 7,5 W Ladepower unterstützen.

Für den Monitoranschluss stehen neben den beiden USB-C-Ports noch ein HDMI-2.0- sowie zwei Displayport-1.4-Buchsen bereit. Darüber lassen sich bis zu vier Displays ansteuern – bei Maximalauflösungen von 7680 x 4320 Pixeln mit 60 Hz an einem Monitor bzw. 5120 x 2880 Pixeln mit 60 Hz an zwei Bildschirmen. Bei Nutzung von drei oder vier Displays reduziert sich die Auflösung auf maximal 3840 x 2160 Pixel mit 60 Hz.

Über den Gigabit-LAN-Port lässt sich das HP-Dock direkt ins Netzwerk einbinden. Er unterstützt Geschwindigkeiten von 10/100/1000 sowie 2,5 Gbit/s. Dank des integrierten 120-W-Netzteils werden angeschlossene Notebooks zudem mit bis zu 100 W geladen.

Praxistest

Im Praxistest haben wir das HP Thunderbolt Dock G4 120W sowohl an einem Mini-PC als auch an einem HP EliteBook ausprobiert. Die Installation gelingt dank Plug&Play kinderleicht – einfach das Thunderbolt-Kabel einstecken und schon kann es losgehen.

Im ersten Test haben wir eine 5 GB große Datei von einem externen SSD-Speicher auf den Mini-PC übertragen. Hier benötigte das HP-Dock 7:09 Sekunden, was einer Geschwindigkeit von 0,98 GB/s entspricht. Allerdings fiel die Transferrate zum Ende auf 235 MB/s ab.

Am HP EliteBook sah es minimal besser aus. Hier waren es 6:64 Sekunden für dieselbe Datei, was ebenfalls 0,98 GB/s in der Spitze entspricht. Erfreulich: Die Geschwindigkeit blieb hier bis zum Schluss stabil.

Auch der Betrieb von bis zu drei hochauflösenden Monitoren klappte im Test problemlos. Sowohl über die USB-C- als auch über die Displayport-Anschlüsse erhielten wir ein scharfes, stabiles Bild ohne Flackern oder Aussetzer.

Preis

Beim Preis zeigt sich das HP Thunderbolt Dock G4 120W verhältnismäßig moderat. Laut Preisvergleich ist es aktuell bereits ab 160 Euro erhältlich.

Damit ist es zwar kein echtes Schnäppchen, dafür bekommt man aber auch eine Menge geboten. Vergleichbare Thunderbolt-4-Docks mit ähnlich umfangreicher Ausstattung kosten oft deutlich über 200 Euro.

Angesichts der kompakten Bauweise, des integrierten Netzteils und der vielseitigen Anschlussoptionen geht der Preis daher in Ordnung. Preisbewusste Käufer erhalten hier ein rundum solides Gesamtpaket.

Fazit

Das HP Thunderbolt Dock G4 120W (4J0A2AA) ist ein richtig gutes Thunderbolt-4-Dock im Kompaktformat. Es trumpft mit einem erstklassigen Anschlussangebot inklusive Gigabit-LAN, 100-W-Stromversorgung und Unterstützung für bis zu vier hochauflösende Monitore auf.

Auch wenn die Verarbeitungsqualität nicht ganz mit Alu-Gehäusen mithalten kann, geht die Haptik und Stabilität für ein Kunststoff-Dock absolut in Ordnung. Die Leistung im Praxistest ist tadellos, auch wenn die Übertragungsraten zum Teil etwas schwanken.

Mit einem Preis ab 172 Euro ist das HP-Dock zudem verhältnismäßig erschwinglich. Käufer bekommen hier ein vielseitiges Komplettpaket in kompakter Bauweise, das kaum Wünsche offen lässt. Eine klare Empfehlung für alle, die eine leistungsfähige Thunderbolt-4-Dockingstation für den Schreibtisch suchen.

Baseus Union Joy 17-in-1

Die Baseus Union Joy 17-in-1 Dockingstation bietet eine Riesenauswahl an Anschlüssen zum Schnäppchenpreis. Wir haben das günstige Dock mit Aluminium-Gehäuse getestet.

VORTEILE

- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

- enorme Anschlussvielfalt mit 17 Ports

- edles Aluminiumgehäuse

- praktischer Standfuß im Lieferumfang

- unterstützt bis zu drei 4K-Monitore

NACHTEILE

- Übertragungsgeschwindigkeit nur durchschnittlich

- kein Kensington-Lock

- keine 40 Gbit/s am USB-C-Port

- kein Thunderbolt

Baseus Union Joy 17-in-1 im Test: Günstige Dockingstation mit vielen Ports

Die Baseus Union Joy 17-in-1 Dockingstation bietet eine Riesenauswahl an Anschlüssen zum Schnäppchenpreis. Wir haben das günstige Dock mit Aluminium-Gehäuse getestet.

Wer nach einer vielseitigen und dennoch preiswerten USB-C-Dockingstation für Laptop oder Tablet sucht, muss nicht immer tief in die Tasche greifen. Das beweist unser aktueller Preis-Leistungs-Sieger – die Baseus Union Joy 17-in-1. Für gerade mal 118 Euro bekommt man hier eine enorme Anschlussvielfalt geboten, die locker mit deutlich teureren Modellen mithalten kann.

Doch kann die günstige Dockingstation auch in puncto Leistung, Verarbeitung und Geschwindigkeit überzeugen? Genau das wollten wir im Praxistest herausfinden.

Ausstattung & Verarbeitung

Beim Auspacken der Baseus Union Joy 17-in-1 Dockingstation fällt sofort das zweifarbige Design ins Auge. Etwa zwei Drittel des Gehäuses bestehen aus edlem Space-grauem Aluminium, das vordere Drittel aus mattem schwarzen Kunststoff. Der Übergang zwischen den beiden Materialien ist sauber verarbeitet, wenn auch nicht ganz so hochwertig wie bei deutlich teureren Modellen.

Ein schönes Extra ist der Standfuß aus Metall, der sich perfekt um die abgerundete Rückseite schmiegt. Er sorgt für einen sicheren, rutschfesten Stand und wertet die Optik auf. Mit Abmessungen von 21,5 x 8,0 x 1,5 cm und einem Gewicht von 386 g ist die Dockingstation relativ kompakt und portabel. Sie nimmt nicht zu viel Platz auf dem Schreibtisch ein und lässt sich bei Bedarf leicht verstauen oder mitnehmen.

Anschlüsse & Übertragungsstandards

Kommen wir zum Herzstück der Baseus Union Joy – der Anschlussvielfalt. Und die kann sich wirklich sehen lassen. Insgesamt 17 Ports verteilen sich auf der Vorder- und Rückseite der Dockingstation.

Auf der Vorderseite finden sich zwei USB-C-3.0-Ports mit Übertragungsraten bis zu 10 Gbit/s, perfekt für schnelle Datentransfers. Daneben gibt es einen USB-A-3.0-Port ebenfalls mit 10 Gbit/s sowie einen USB-A-2.0-Port mit bis zu 480 Mbit/s. Praktisch sind auch die 3,5 mm Kopfhörer-/Mikrofonklinke sowie die Slots für SD- und microSD-Karten.

Die Rückseite wartet mit weiteren zwei USB-A-3.0-Ports mit je 10 Gbit/s und einem USB-A-2.0-Port mit 480 Mbit/s auf. Highlight für Multimedia-Fans sind die beiden HDMI 2.0 Ausgänge, die Bildschirme mit bis zu 3840 x 2160 Pixeln bei 60 Hz ansteuern. Dazu gesellt sich ein Displayport 1.4, der sogar 4K-Auflösungen mit 120 Hz ermöglicht. Für kabelgebundene Netzwerkverbindungen ist ein RJ-45-Gigabit-LAN-Port an Bord. Und über den rückseitigen USB-C-Port mit Power Delivery kann man Notebooks mit bis zu 100 W aufladen.

Damit sind die gängigsten Anschlüsse mehrfach vorhanden. Egal, ob zusätzliche USB-Ports, Bildschirmanschlüsse oder Speicherkartenslots – die Baseus-Dockingstation ist für praktisch jeden Anwendungsfall gerüstet.

Besonders hervorzuheben sind die beiden HDMI-Ports und der Displayport. Damit lassen sich bis zu drei externe Monitore in 4K-Auflösung ansteuern. Der USB-C-Port mit Power Delivery ermöglicht zudem das Laden des angeschlossenen Notebooks mit bis zu 100 W.

Die maximalen Übertragungsraten liegen bei 10 Gbit/s für die USB-3.0-Ports, 480 Mbit/s für USB 2.0 sowie 5 Gbit/s für den USB-C-Upstream-Anschluss. Damit bewegt sich die Baseus-Dockingstation im üblichen Rahmen für USB-C-Docks dieser Preisklasse.

Praxistest

Im Praxistest schlägt sich die Baseus Union Joy 17-in-1 ordentlich, ohne jedoch Bestwerte zu erreichen. Alle Anschlüsse funktionieren zuverlässig und liefern die versprochene Leistung.

Beim Datentransfer von einem USB-Stick benötigte das Dock jedoch vergleichsweise lange 12:07 Sekunden für eine 5 GB große Datei. Die Übertragungsrate liegt bei rund 480 MB/s und damit am unteren Ende des Testfelds. Teurere Modelle sind hier zum Teil doppelt so schnell.

Dafür gibt es keinerlei Probleme bei der Bildwiedergabe. Sowohl die HDMI- als auch der Displayport liefern ein scharfes, stabiles Bild in 4K-Auflösung ohne Aussetzer oder Ruckler. Auch das gleichzeitige Ansteuern von drei Monitoren klappt problemlos.

Die Stromversorgung über den USB-C-Port mit bis zu 100 W funktioniert ebenfalls zuverlässig. Angeschlossene Notebooks werden sicher mit Strom versorgt, sodass der Akku nicht leer gesaugt wird.

Preis

Mit einem Preis von aktuell 118 Euro bei Amazon ist die Baseus Union Joy 17-in-1 ein echtes Schnäppchen. Vergleichbar umfangreich ausgestattete Dockingstationen kosten sonst schnell das Doppelte oder mehr.

Hier punktet Baseus mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Mehr Anschlüsse und Vielseitigkeit fürs Geld geht derzeit nicht.

Fazit

Die Baseus Union Joy 17-in-1 Dockingstation ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass viele Anschlüsse und gute Leistung nicht immer teuer sein müssen. Für günstige 118 Euro bekommt man hier einen wahren Alleskönner, der preisbewussten Käufern eine riesige Anschlussvielfalt bietet.

Auch Verarbeitung und Leistung können angesichts der Preisklasse überzeugen. Das Aluminiumgehäuse macht einen stabilen, wertigen Eindruck, alle Ports arbeiten zuverlässig. Einziger Wermutstropfen sind die etwas längeren Übertragungszeiten beim Datentransfer.

Unterm Strich ist die Baseus Union Joy aber ganz klar eine Kaufempfehlung und unser neuer Preis-Leistungs-Sieger. Wer maximale Flexibilität und Anschlussvielfalt zum kleinen Preis sucht, liegt hier goldrichtig.

Ugreen Revodok 208

Das Ugreen Revodok 208 ist ein kompaktes 8-in-1 Thunderbolt 4 Dock, das mit elegantem Aluminium-Gehäuse und fairer Preisgestaltung punkten will. Wir haben es genau unter die Lupe genommen.

VORTEILE

- elegantes Aluminium-Gehäuse in Space Grau

- vier Thunderbolt-4-Ports

- inklusive 140-W-Netzteil

- fairer Preis

NACHTEILE

- Übertragungsgeschwindigkeit nicht ganz auf Top-Niveau

- Testsieger bietet mehr Ports zum ähnlichen Preis

- kein nativer HDMI- oder Displayport-Anschluss

Ugreen Revodok 208 im Test: Elegantes & kompaktes Thunderbolt-Dock

Das Ugreen Revodok 208 ist ein kompaktes 8-in-1 Thunderbolt 4 Dock, das mit elegantem Aluminium-Gehäuse und fairer Preisgestaltung punkten will. Wir haben es genau unter die Lupe genommen.

Das Ugreen Revodok 208 ist ein besonders kompakter Vertreter dieser Gattung und will mit seinem edlen Aluminium-Gehäuse den Premium-Bereich ansprechen.

An Bord sind gleich vier Thunderbolt-4-Ports, drei USB-A-Buchsen sowie ein Gigabit-Ethernet-Anschluss. Zusammen mit der Ladefunktion verspricht Ugreen damit ein rundum ausgestattetes Dock für den Arbeitsplatz. Ob das Revodok 208 hält, was es verspricht, und ob der Preis gerechtfertigt ist, haben wir im Test überprüft.

Ausstattung & Verarbeitung

Das Ugreen Revodok 208 kommt im flachen, rechteckigen Gehäuse mit den Abmessungen 152 x 32 x 84 mm und bringt 477 g auf die Waage. Das Gehäuse besteht komplett aus Aluminium und ist in elegantem Space Grau gehalten – die klassische Farbe von Apples Macbooks. Die Verarbeitungsqualität ist tadellos, alle Ports sitzen fest und machen einen soliden Eindruck.

Anschlüsse & Übertragungsstandards

An Bord sind insgesamt vier Thunderbolt-4-Anschlüsse mit USB-C-Steckern, von denen einer zum Anschluss an den Laptop dient. Die drei weiteren Thunderbolt-4-Ports unterstützen Displayport 1.4 und ermöglichen Auflösungen bis zu 7680 x 4320 Pixel bei 30 Hz an externen Monitoren. Damit lassen sich bis zu zwei 4K-Displays mit 60 Hz ansteuern. Echte HDMI- oder Displayport-Anschlüsse fehlen aber, was die Flexibilität verringert.

Ergänzt wird die Ausstattung durch drei USB-A-3.1-Ports mit 10 Gbit/s sowie einen Gigabit-Ethernet-Anschluss. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes 140-W-Netzteil, das im Lieferumfang enthalten ist. Praktisch: Ein mechanischer Ein-/Ausschalter erlaubt es, das Dock bei Nichtgebrauch komplett abzuschalten.

Praxistest

Im Praxistest macht das Ugreen Revodok 208 eine gute Figur. Alle Ports funktionieren zuverlässig und liefern die versprochene Performance. An einem der Thunderbolt-4-Ports erreichten wir im Übertragungstest eine Geschwindigkeit von 777 MB/s. Eine 5 GB große Testdatei war nach 7:21 Sekunden übertragen. Damit bewegt sich das Dock im guten Mittelfeld, an die Geschwindigkeit von Spitzenmodellen kommt es aber nicht ganz heran.

Die Gigabit-Ethernet-Verbindung arbeitet stabil und erreicht die vollen 1000 Mbit/s im Netzwerk. Auch die Bildübertragung an externe Monitore funktioniert problemlos. Das 140-W-Netzteil liefert genug Power, um angeschlossene Notebooks zuverlässig zu laden.

Preis

Mit einem Preis von derzeit 153 Euro ist das Ugreen Revodok 208 recht fair aufgestellt. Zwar gibt es durchaus günstigere Thunderbolt-4-Docks am Markt, diese bieten dann aber meist weniger Anschlüsse oder müssen Abstriche bei der Verarbeitung machen.

Unser aktueller Testsieger liefert allerdings für einen ähnlichen Preis noch mehr Ports und eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit. Hier muss sich das Ugreen-Dock knapp geschlagen geben.

Fazit

Das Ugreen Revodok 208 ist ein rundum gelungenes Thunderbolt-4-Dock, das mit elegantem Design, solider Verarbeitung und umfangreicher Ausstattung punkten kann. Vor allem die vier Thunderbolt-4-Ports und die Unterstützung für zwei 4K-Monitore wissen zu gefallen.

Auch wenn es in puncto Übertragungsgeschwindigkeit nicht ganz an die Spitzenmodelle heranreicht, bietet es für die meisten Anwendungen mehr als genug Leistung. Einziger Kritikpunkt ist, dass es für einen ähnlichen Preis auch Docks mit noch mehr Anschlüssen gibt. Gerade das Fehlen von nativen HDMI- oder Displayport-Anschlüssen könnte ein K.-o.-Kriterium für manche Einsatzzwecke sein.

Insgesamt ist das Ugreen Revodok 208 aber eine klare Empfehlung für alle, die ein schickes und vielseitiges Thunderbolt-4-Dock mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Von uns gibt es dafür 4 von 5 Sternen.

Lenovo Thinkpad Universal Thunderbolt 4 Dock (40B00135EU)

Das Lenovo Thinkpad Universal Thunderbolt 4 Dock verspricht Highend-Performance und umfangreiche Anschlussoptionen für anspruchsvolle Nutzer. Wir haben die Dockingstation im Praxistest genau unter die Lupe genommen.

VORTEILE

- Thunderbolt 4 mit 40 Gbit/s

- HDMI 2.1 mit 8K-Unterstützung

- umfangreiche Anschlussausstattung

- hervorragende Performance

- hochwertige Verarbeitung

NACHTEILE

- proprietärer Stromanschluss

- hoher Preis

Lenovo Thinkpad Universal Thunderbolt 4 Dock (40B00135EU) im Test

Das Lenovo Thinkpad Universal Thunderbolt 4 Dock verspricht Highend-Performance und umfangreiche Anschlussoptionen für anspruchsvolle Nutzer. Wir haben die Dockingstation im Praxistest genau unter die Lupe genommen.

Lenovos Thinkpad Universal Thunderbolt 4 Dock bietet mit einem Thunderbolt-4-Anschluss sowie zahlreichen USB-Ports, Ethernet, Displayport und HDMI das kompakte Dock in elegantem Thinkpad-Design alles, was man sich von einer modernen Dockingstation wünscht. Doch kann es die hohen Erwartungen auch im Praxistest erfüllen? Genau das wollten wir herausfinden.

Ausstattung & Verarbeitung

Die Verarbeitungsqualität des Lenovo Thinkpad Universal Thunderbolt 4 Dock ist auf gewohnt hohem Niveau. Das mattschwarze Kunststoffgehäuse mit der roten Unterseite ist robust und macht einen hochwertigen Eindruck. Alle Anschlüsse sitzen fest und sind sauber eingelassen. Mit kompakten Abmessungen von 22 x 8 x 3 cm und einem Gewicht von 450 g ist das Dock zudem erfreulich portabel.

Anschlüsse & Übertragungsstandards

Das Herzstück des Lenovo Thinkpad Universal Thunderbolt 4 Dock ist der namensgebende Thunderbolt-4-Anschluss. Mit 40 Gbit/s bietet er die aktuell höchstmögliche Übertragungsbandbreite über USB-C. Damit sind selbst anspruchsvolle Setups mit mehreren hochauflösenden Monitoren, schnellen Speichermedien und 10-Gbit/s-Netzwerk problemlos möglich.

Der Thunderbolt-4-Port unterstützt auch USB-Power-Delivery mit bis zu 100 W. So lassen sich auch leistungshungrige Notebooks während der Arbeit zuverlässig mit Strom versorgen. Der zusätzliche Thunderbolt-4-Anschluss sowie der USB-C-3.1-Port mit 10 Gbit/s ermöglichen den Anschluss moderner Peripheriegeräte. Der USB-C-3.1-Port beherrscht dabei auch den Ladestandard USB BC 1.2 zum Aufladen von Smartphones & Co.

Für ältere Geräte mit USB-A-Anschluss stehen gleich fünf Ports mit 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2) bereit. Einer davon unterstützt ebenfalls den USB-BC-1.2-Ladestandard. Über den Gigabit-Ethernet-Anschluss (10/100/1000Base-T) lässt sich das Dock mit dem kabelgebundenen Netzwerk verbinden.

Besonders flexibel zeigt sich das Lenovo-Dock bei der Monitorunterstützung. An den zwei Displayport-1.4-Ausgängen lassen sich 4K-Monitore mit 60 Hz anschließen. Der HDMI-2.1-Port unterstützt sogar die 8K-Auflösung mit 60 Hz – eine absolute Besonderheit. Insgesamt lassen sich bis zu drei Displays parallel betreiben (2x 4K und 1x QHD). Damit deckt das Dock auch anspruchsvolle Multi-Monitor-Setups problemlos ab.

Zur Absicherung des Docks gibt es einen Kensington-Lock-Steckplatz. Einziger kleiner Kritikpunkt ist der proprietäre Slim-Tip-Anschluss für das Netzteil. Hier wäre ein Standard-Hohlstecker komfortabler gewesen.

Praxistest

Im Praxistest macht das Lenovo Thinkpad Universal Thunderbolt 4 Dock eine ausgezeichnete Figur. Die Einrichtung gestaltet sich denkbar einfach: Netzteil anschließen, Notebook per Thunderbolt-4-Kabel verbinden – fertig. Treiber werden automatisch installiert, sodass sofort alle Ports genutzt werden können.

Die Performance des Lenovo-Docks ist erstklassig. Im Datentransfertest mit einem externen Thunderbolt-SSD-Speicher erreicht es Bestwerte von bis zu 991 MB/s und überträgt die Testdatei innerhalb von 04:92 Sekunden – Spitze im Testfeld. Auch die Ausgabe von Videosignalen an mehrere 4K-Monitore gelingt verzögerungsfrei und ohne Bildaussetzer.

Selbst bei maximaler Auslastung mit Datentransfer, drei Bildschirmen und mehreren Peripheriegeräten bleibt das Dock angenehm kühl und leise. Über USB Power Delivery liefert es konstant bis zu 100 W Ladeleistung und versorgt so auch stromhungrige Notebooks zuverlässig.

Preis

Mit einem Preis von rund 195 Euro (bei Alza.de mit Code: AUSVERKAUF25DE) ist das Lenovo Thinkpad Universal Thunderbolt 4 Dock sicher kein Schnäppchen. Angesichts der gebotenen Leistung, der hochwertigen Verarbeitung und der umfangreichen Ausstattung geht der Preis aber in Ordnung. Günstigere Alternativen mit vergleichbaren Merkmalen sucht man vergeblich. Zudem gewährt Lenovo drei Jahre Garantie auf das Dock.

Fazit

Das Lenovo Thinkpad Universal Thunderbolt 4 Dock ist ein Musterbeispiel für eine gelungene High-End-Dockingstation. Mit Thunderbolt 4 und üppiger Anschlussausstattung inklusive HDMI 2.1 lässt es in puncto Leistung und Flexibilität keine Wünsche offen.

Im Praxistest überzeugt das Dock mit Bestwerten bei der Datenübertragung, stabiler Bildausgabe an mehrere Monitore und hoher Ladekapazität. Auch Verarbeitung, Kompatibilität und Bedienkomfort wissen zu gefallen. Einziger Kritikpunkt ist der proprietäre Stromanschluss – hier wäre ein Standardstecker komfortabler.

Insgesamt ist das Lenovo Thinkpad Universal Thunderbolt 4 Dock jedem zu empfehlen, der Wert auf maximale Leistung, Flexibilität und Zukunftssicherheit legt und dafür auch etwas tiefer in die Tasche greifen kann. Der stolze Preis ist hier gut investiert. In unserem Testfeld setzt das Lenovo-Dock damit neue Maßstäbe und sichert sich den verdienten Testsieg.

ASUS Triple Thunderbolt 4 Dock DC500

Das Asus Triple Thunderbolt 4 Dock DC500 im bietet im flachen Aluminiumgehäuse Thunderbolt 4, HDMI 2.1 & Co. Unser Test zeigt, ob die edle Optik und Premium-Ausstattung den hohen Preis rechtfertigen.

VORTEILE

- edles Design aus Aluminium

- sehr flach und leicht

- umfangreiche Anschlussausstattung inklusive Thunderbolt 4 und HDMI 2.1

- hohe Leistung und Zuverlässigkeit

NACHTEILE

- sehr hoher Preis

- einzelne Anschlüsse „nur“ mit USB 2.0

ASUS Triple Thunderbolt 4 Dock DC500 im Test: Edel, flach & vielseitig

Das Asus Triple Thunderbolt 4 Dock DC500 im bietet im flachen Aluminiumgehäuse Thunderbolt 4, HDMI 2.1 & Co. Unser Test zeigt, ob die edle Optik und Premium-Ausstattung den hohen Preis rechtfertigen.

Ein besonders edles Modell hat Asus mit dem Triple Thunderbolt 4 Dock DC500 im Programm. Das flache Dock im schwarzen Aluminiumgehäuse verspricht eine umfangreiche Anschlussvielfalt inklusive des schnellen Thunderbolt-4-Standards. Doch hat die schicke Optik auch innere Werte? Das wollten wir im Test herausfinden.

Ausstattung & Verarbeitung

Das Asus Triple Thunderbolt 4 Dock DC500 präsentiert sich im edlen schwarzen Aluminiumgehäuse, das einen hochwertigen und stabilen Eindruck macht. Mit nur 21 mm Höhe ist es erfreulich flach, lässt sich aber dank mitgeliefertem Standfuß auch hochkant aufstellen. Trotz der kompakten Maße bringt das Dock mit 335 g ein recht geringes Gewicht auf die Waage, was die Portabilität erhöht.

Anschlüsse & Übertragungsstandards

Kommen wir zu den technischen Details der Anschlüsse. Das Herzstück bildet der Thunderbolt-4-Port, der mit bis zu 40 Gbit/s arbeitet und Power Delivery mit maximal 96 W unterstützt. Damit lassen sich auch leistungshungrige Notebooks zuverlässig mit Strom versorgen. Die beiden HDMI-2.1-Ausgänge übertragen Bildsignale mit bis zu 4K-Auflösung bei 60 Hz. Hier hat Asus vorbildlich auf den modernen HDMI-Standard gesetzt, der auch für Gaming-taugliche Bildwiederholraten geeignet ist.

Für ältere Peripherie stehen insgesamt vier USB-A-Buchsen bereit. Zwei davon unterstützen USB 3.1 mit bis zu 10 Gbit/s, was für schnelle Datenübertragungen von externen SSDs oder USB-Sticks ausreicht. Die anderen beiden USB-Ports fallen mit USB 2.0 und 480 Mbit/s deutlich langsamer aus, reichen aber noch für Eingabegeräte wie Maus und Tastatur.

Der Ethernet-Anschluss ist als 2,5-Gigabit-Variante ausgeführt und ermöglicht schnelle Netzwerkanbindung. Die Kartenleser für SD und microSD unterstützen den flotten UHS-II-Standard. Insgesamt eine sehr solide und zeitgemäße Anschlussausstattung, bei der Asus an alles gedacht hat.

Praxistest

Im Praxistest hinterlässt das Asus Triple Thunderbolt 4 Dock DC500 einen sehr guten Eindruck. Die Datenübertragung über Thunderbolt 4 erfolgt mit hohen 0,98 GB/s, für einen Datentransfer von 5 GB benötigt das Dock lediglich 05:40 Sekunden. Damit braucht es sich hinter der Konkurrenz nicht zu verstecken.

Auch die Monitoransteuerung über HDMI 2.1 funktioniert tadellos. 4K-Bildschirme lassen sich mit stabilen 60 Hz ansteuern, Bildruckler oder Aussetzer sind Fehlanzeige. Die USB-Ports arbeiten zuverlässig und liefern die versprochenen Geschwindigkeiten. Selbst große Datenmengen und anspruchsvolle Peripherie wie VR-Headsets sind kein Problem für das DC500.

Preis

Mit einem Preis von derzeit 277 Euro ist das Asus Triple Thunderbolt 4 Dock DC500 zweifelsohne kein Schnäppchen. Es zählt zu den teuersten Modellen in unserer Bestenliste. Dafür bekommt man aber auch eine sehr hochwertige und umfangreich ausgestattete Dockingstation, die kaum Wünsche offen lässt.

Ähnlich performante Konkurrenten kosten zwar etwas weniger, bieten dafür aber auch nicht ganz so viele Anschlüsse. Insofern geht der stolze Preis angesichts der gebotenen Leistung und Ausstattung in Ordnung, auch wenn das DC500 sicher nichts für preisbewusste Käufer ist.

Fazit

Das Asus Triple Thunderbolt 4 Dock DC500 ist ein wahres Anschluss-Multitalent im edlen Gewand. Die hochwertige Aluminium-Optik, die flache Bauweise und die enorme Vielfalt an Ports wissen auf ganzer Linie zu überzeugen. Egal, ob Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A, Ethernet oder Kartenleser – hier bleiben keine Wünsche offen.

Auch in puncto Leistung und Zuverlässigkeit macht die noble Dockingstation im Praxistest eine sehr gute Figur. Hohe Datenraten, stabile Bildübertragung und zuverlässige Stromversorgung gehen Hand in Hand.

Einziger Wermutstropfen ist der happige Preis von über 300 Euro. Hier hätten wir uns ein etwas besseres Preis-Leistungs-Verhältnis gewünscht. Dennoch ist das Asus-Dock jeden Cent wert, wenn man ein kompromisslos hochwertiges Thunderbolt-4-Dock mit umfassender Ausstattung sucht. Eine klare Empfehlung von uns.

Anker 778 Thunderbolt Dockingstation 12-in-1

Die Anker 778 Thunderbolt Dockingstation 12-in-1 bietet eine üppige Ausstattung mit vier Monitoranschlüssen und insgesamt sieben USB-Ports. Wir haben getestet, was die Dockingstation kann und ob der hohe Preis gerechtfertigt ist.

VORTEILE

- enorme Anschlussvielfalt mit 12 Ports

- vier Monitoranschlüsse, darunter HDMI 2.1 und Displayport 1.4

- Thunderbolt 4 mit 40 Gbit/s und 100 W Power Delivery

- sieben USB-Ports, davon zwei mit 10 Gbit/s

NACHTEILE

- sehr teuer

- nur Kunststoffgehäuse

- nicht die schnellsten Übertragungsraten

Anker 778 Thunderbolt Dockingstation 12-in-1 mit Top-Ausstattung im Test

Die Anker 778 Thunderbolt Dockingstation 12-in-1 bietet eine üppige Ausstattung mit vier Monitoranschlüssen und insgesamt sieben USB-Ports. Wir haben getestet, was die Dockingstation kann und ob der hohe Preis gerechtfertigt ist.

Wer nach einer vielseitigen Dockingstation mit Thunderbolt 4 sucht, wird schnell bei der Anker 778 fündig. Das Modell trumpft mit sage und schreibe 12 Anschlüssen auf, darunter ein HDMI 2.1, zwei Displayports, vier USB-A-Ports und zweimal USB-C. Damit lassen sich bis zu vier Monitore anschließen und alle erdenklichen Peripheriegeräte versorgen.

Doch mit einem Preis von rund 380 Euro ist die Anker 778 alles andere als ein Schnäppchen. Wir haben die Dockingstation ausführlich getestet und verraten, ob sich die Investition lohnt.

Ausstattung & Verarbeitung

Die Anker 778 Thunderbolt Dockingstation kommt in einem schlichten, aber solide verarbeiteten Kunststoffgehäuse in grauer Farbe. Mit den Abmessungen von 20,5 x 8,2 x 2,8 cm und einem Gewicht von 685 g ist sie für eine Dockingstation mit dieser Anschlussvielfalt recht flach und lässt sich so auch bei beengten Platzverhältnissen gut unterbringen.

Die Anschlüsse sind sauber in die Gehäuseseiten eingelassen und machen einen stabilen, langlebigen Eindruck. Auf der Vorderseite findet sich ein Ein-/Aus-Schalter. Zudem gibt es auf der Seite einen Kensington-Lock-Slot, um die Dockingstation vor Diebstahl zu sichern.

Im Lieferumfang befindet sich neben der Dockingstation ein 180-W-Netzteil mit DC-Rundstecker-Anschluss. Das 0,8 m lange Thunderbolt-4-Kabel zur Verbindung mit dem Computer ist seitlich am Gehäuse anzubringen und damit praktisch abnehmbar.

Die Verarbeitung des Gehäuses geht für die Preisklasse in Ordnung, auch wenn das graue Kunststoffgehäuse nicht gerade edel wirkt. Mit einem Metallgehäuse hätte die Dockingstation sicher einen hochwertigeren Eindruck gemacht. Der Kunststoff sieht auf Dauer etwas anfälliger für Kratzer und Abnutzungsspuren aus.

Anschlüsse & Übertragungsstandards

Die Anschlussvielfalt ist ganz klar die große Stärke der Anker 778. Mit Thunderbolt 4 setzt sie auf den aktuellsten Standard für schnelle Datenübertragung, der abwärtskompatibel zu Thunderbolt 3 sowie USB 4 und USB 3 ist. Damit sind Übertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s möglich, genug für mehrere 4K-Monitore, schnelle SSDs und andere anspruchsvolle Anwendungen.

Auch die Monitoranschlüsse sind auf dem neuesten Stand. Der HDMI-2.1-Port unterstützt 8K-Auflösungen mit 30 Hz oder 4K mit 120 Hz, genauso wie die beiden Displayport-1.4-Buchsen. Insgesamt lassen sich maximal vier Displays anschließen, wobei die Bandbreite dann auf mehrere Monitore aufgeteilt wird. Zwei 4K-Monitore mit 60 Hz plus zwei weitere mit 30 Hz sind aber problemlos möglich.

Bei den USB-Ports gibt es eine gute Mischung aus schnellen und langsamen Standards. Zweimal USB-C und zweimal USB-A sind mit 10 Gbit/s angebunden und eignen sich damit für flinke SSDs, Speichersticks und andere performante Geräte. Die beiden USB-A-2.0-Ports mit 480 Mbit/s taugen immer noch für Peripherie wie Mäuse, Tastaturen oder Headsets. Praktisch ist die Ladefunktion der USB-C-Ports, die mit bis zu 30 W Geräte wie Smartphones, Tablets oder Kopfhörer versorgen.

Praxistest

Im Praxistest hinterlässt die Anker 778 einen guten, aber nicht überragenden Eindruck. Positiv: Alle Anschlüsse funktionieren zuverlässig und liefern die versprochene Leistung. 4K-Monitore laufen an den Displayports flüssig und ohne Bildaussetzer. Auch der HDMI-2.1-Port liefert ein scharfes, stabiles 8K-Signal.

Bei der Datenübertragung erreicht die Dockingstation über die USB-C-Ports solide 700 bis 845 MB/s im Durchschnitt. Für eine 5 GB große Datei benötigt sie damit rund 7:25 Sekunden. Das ist zwar kein Bestwert, aber durchaus praxistauglich – dem Preis gegenüber aber zu wenig, wenn andere für weniger Geld mehr erreichen. Die 10-Gbit/s-USB-A-Ports sind mit rund 450 MB/s etwas langsamer, für die meisten Anwendungen aber völlig ausreichend.

Der Gigabit-LAN-Anschluss funktioniert ebenfalls zuverlässig und liefert stabile Übertragungsraten nahe der theoretischen 1000 Mbit/s. Die Power-Delivery-Funktion der Thunderbolt-4 und USB-C-Ports versorgt angeschlossene Geräte zuverlässig mit Strom. Ein Macbook Pro wird so mit bis zu 100 W geladen, Smartphones oder Tablets bekommen bis zu 30 W.

Preis

Mit einem Preis von rund 380 Euro ist die Anker 778 Thunderbolt Dockingstation sicher kein Schnäppchen. Dafür bekommt man aber auch eine immense Anschlussvielfalt und Flexibilität geboten. Dennoch muss man sich die Frage stellen, ob man wirklich eine derart umfangreiche Dockingstation benötigt. Wer nicht regelmäßig vier Monitore und massenhaft USB-Geräte anschließt, findet sicher auch preiswerter passende Alternativen.

Fazit

Unterm Strich ist die Anker 778 Thunderbolt Dockingstation 12-in-1 ein beeindruckendes Stück Technik, das mit seiner schieren Anschlussvielfalt punktet. 12 Ports, darunter vier für Monitore und sieben für USB-Geräte, dürften auch anspruchsvolle Nutzer zufriedenstellen. Dazu gibt es mit Thunderbolt 4 und HDMI 2.1 topaktuelle Standards für schnelle Datenübertragung und hochauflösende Bildwiedergabe.

Die Leistung im Praxistest geht insgesamt in Ordnung, auch wenn es sicher noch etwas Luft nach oben gibt. Vor allem die Übertragungsraten der USB-Ports sind nicht die schnellsten. Auch hätten wir uns in dieser Preisklasse ein hochwertigeres Metallgehäuse gewünscht.

Unter dem Strich ist die Anker 778 aber eine gute Wahl für alle, die maximale Flexibilität und Anschlussoptionen an ihrem Schreibtisch benötigen und den hohen Preis dafür in Kauf nehmen. Für Otto-Normal-Anwender ist sie sicher überdimensioniert, für Power-User und Kreative aber ein interessantes Angebot.

Minisforum TB4-01

Die Dockingstation Minisforum TB4-01 bietet Thunderbolt 4, HDMI 2.1 und 2,5G-LAN im schicken Alugehäuse schon für 159 Euro.

VORTEILE

- hochwertiges Aluminiumgehäuse

- zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse

- HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4 mit 4K bei 120 Hz

- 2,5-Gigabit-LAN-Schnittstelle

- fairer Preis von 159 Euro

NACHTEILE

- Kunststoffblende sitzt locker und klappert

- 85-Watt-Port lud Laptop und Macbook nicht

Dockingstation mit Thunderbolt 4, HDMI 2.1 & 2,5G-LAN: Minisforum TB4-01 im Test

Die Dockingstation Minisforum TB4-01 bietet Thunderbolt 4, HDMI 2.1 und 2,5G-LAN im schicken Alugehäuse schon für 159 Euro.

Die Minisforum TB4-01 kombiniert Thunderbolt 4 mit einer umfangreichen Anschlussausstattung im hochwertigen Aluminiumgehäuse. Für 159 Euro bietet der Hersteller 14 Ports, darunter HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 und eine 2,5-Gigabit-LAN-Schnittstelle.

Mit zwei Thunderbolt-4-Anschlüssen, drei USB-A-Ports und Kartenlesern deckt das Dock viele Einsatzszenarien ab. Das schicke Design aus zwei Aluminiumschalen macht auf dem Schreibtisch optisch einiges her.

Doch wie schlägt sich die Dockingstation im Alltag? Wir haben die Minisforum TB4-01 genauer unter die Lupe genommen.

Ausstattung & Verarbeitung

Beim Auspacken fällt sofort das hochwertige Design auf. Das Gehäuse besteht weitestgehend aus Aluminium. Zwei halbrunde Aluminiumschalen umschließen das Dock. Eine geriffelte Kunststoffblende trennt die beiden Schalen optisch ab.

Minisforum legt die TB4-01 auf horizontale Platzierung aus. Die flachen Kanten erlauben aber theoretisch auch eine vertikale Aufstellung. Mit Abmessungen von 148 × 86 × 41 mm und einem Gewicht von 570 g ist das Dock kompakt genug für den Schreibtisch.

Ein kleiner Kritikpunkt: Die Kunststoffblende sitzt etwas locker im Gehäuse. Sie klappert leicht und lässt sich verschieben. Das schmälert den ansonsten guten Eindruck minimal. Da die Dockingstation aber ohnehin stationär auf dem Tisch steht, fällt das im Alltag kaum ins Gewicht.

Das externe Netzteil liefert 180 Watt bei 21 V. Es misst 100 × 70 × 31 mm und wiegt 475 g.

Minisforum TB4-01 – Bilderstrecke

Minisforum TB4-01 – Bilderstrecke

Minisforum TB4-01 – Bilderstrecke

Minisforum TB4-01 – Bilderstrecke

Minisforum TB4-01 – Bilderstrecke

Minisforum TB4-01 – Bilderstrecke

Minisforum TB4-01 – Bilderstrecke

Minisforum TB4-01 – Bilderstrecke

Minisforum TB4-01 – Bilderstrecke

Minisforum TB4-01 – Bilderstrecke

Minisforum TB4-01 – Bilderstrecke

Anschlüsse & Übertragungsstandards

Die Minisforum TB4-01 bietet eine umfangreiche Anschlussausstattung. Insgesamt stehen 14 Ports zur Verfügung, darunter zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse. Der erste (UFP) dient als Verbindung zum Laptop und liefert bis zu 85 Watt per Power Delivery 3.0. Der zweite (DFP) ermöglicht den Anschluss weiterer Thunderbolt-Geräte und gibt 15 Watt aus. Weiterhin gibt es drei USB-A-Ports, die mit USB 3.2 Gen2 und bis zu 10 Gbit/s liefern. Ein zusätzlicher USB-C-Port mit USB 3.2 unterstützt Power Delivery 3.0 mit 20 Watt.

Der HDMI-2.1-Port unterstützt 4K bei 120 Hz oder 8K bei 30 Hz, gleiches gilt für Displayport 1.4. Zusätzlich kann man einen Monitor über Thunderbolt 4 anschließen. Insgesamt kann man so drei externe Displays betreiben. Eine 2,5-Gigabit-LAN-Schnittstelle (RJ45), wie beim TB4-01, ist unter Dockingstationen selten. Dazu kommen ein SD-Kartenslot (SD Card 4.0), ein TF-Kartenslot und eine 3,5-mm-Audiobuchse. Einen dedizierten Power-Button hat die Station ebenfalls.

Praxistest

Im Praxistest überzeugt die Minisforum TB4-01 bei Datenübertragung und Monitoranbindung. Unter Windows wandert eine 5 GB große Testdatei von einer externen M.2-SSD in nur 5 Sekunden zum PC mit bis zu 0,98 GB/s. In umgekehrter Richtung dauert der Transfer 8 Sekunden bei 674 MB/s. An einem Laptop mit Fedora benötigt die gleiche Datei über USB4 knapp 18 Sekunden von der SSD zum System. Zurück dauert es etwa 1 Minute und 20 Sekunden.

Unser Setup aus zwei 4K-Monitoren bespielt das Dock problemlos. Einer der Monitore läuft dabei mit mehr als 60 Hz.

Auffällig war hingegen die Stromversorgung: Die 85-Watt-Schnittstelle lud im Test weder unseren Laptop noch ein Macbook. Erst über den 15-Watt-Port ließ sich das Macbook laden. Hier besteht Verbesserungsbedarf.

Preis

Die Minisforum TB4-01 kostet 159 Euro direkt beim Hersteller. Das ist für eine Thunderbolt-4-Dockingstation mit dieser Ausstattung fair.

Fazit

Die Minisforum TB4-01 ist eine solide Thunderbolt-4-Dockingstation mit umfangreicher Ausstattung. Das hochwertige Aluminiumgehäuse macht optisch einiges her. Die Anschlussvielfalt mit zwei Thunderbolt-4-Ports, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 und 2,5G-LAN deckt die meisten Anwendungsfälle ab.

Im Praxistest überzeugen die schnelle Datenübertragung und die zuverlässige Monitoranbindung. Drei 4K-Displays lassen sich problemlos betreiben. Die 2,5-Gigabit-LAN-Schnittstelle ist ein willkommenes Extra.

Kritikpunkte gibt es dennoch: Die Kunststoffblende zwischen den beiden Aluminiumschalen sitzt etwas locker und klappert leicht. Schwerer wiegt, dass die 85-Watt-Schnittstelle im Test weder Laptop noch Macbook lud. Nur über den 15-Watt-Port funktionierte das Laden des Macbooks, dann aber ohne Bild.

Für 159 Euro bekommt man dennoch ein gut ausgestattetes Dock. Wer eine Thunderbolt-4-Dockingstation mit vielen Anschlüssen und 2,5G-LAN sucht, findet in der Minisforum TB4-01 eine solide Wahl.

Wer bei einem chinesischen Händler kauft, bezahlt in vielen Fällen weniger. Allerdings besteht im Gewährleistungs- oder Garantiefall die Gefahr eines schlechteren Service. Außerdem ist das Einfordern von Verbraucherrechten (Rückgabe, Gewährleistung) mit Hürden versehen oder nicht möglich. Wir verlinken hier Händler, mit denen wir im Allgemeinen gute Erfahrungen gemacht haben.

Ugreen Revodok 213

Die Ugreen Revodok 213 Dockingstation bietet eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter vier Thunderbolt 4 Ports, in einem hochwertigen Aluminium-Gehäuse. Wir haben das Dock getestet.

VORTEILE

- hochwertige Aluminium-Verarbeitung

- vier Thunderbolt 4 Ports

- 2,5 Gigabit LAN

- SD- und microSD-Slots

NACHTEILE

- hoher Preis

- nur ein Displayport

- keine HDMI-Anschlüsse

- Übertragungsrate nicht Spitze

Ugreen Revodok 213 Thunderbolt 4 Dock im Test: Viele Anschlüsse im Alu-Gehäuse

Die Ugreen Revodok 213 Dockingstation bietet eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter vier Thunderbolt 4 Ports, in einem hochwertigen Aluminium-Gehäuse. Wir haben das Dock getestet.

Das Ugreen Revodok 213 ist eine Thunderbolt 4 Dockingstation der Premiumklasse. Das komplett aus Aluminium gefertigte Gehäuse in Space-grau macht nicht nur optisch etwas her, sondern verspricht auch hohe Stabilität und Wertigkeit.

Mit gleich vier Thunderbolt-4-Ports sowie weiteren USB-A- und Displayport-Anschlüssen bietet das Dock auf den ersten Blick eine umfangreiche Konnektivität für Notebooks und Co. Auch ein 2,5-Gbit-LAN-Port sowie Slots für SD- und microSD-Karten sind an Bord. Ob die Leistung den hohen Preis von 230 Euro rechtfertigt, haben wir im Test überprüft.

Ausstattung & Verarbeitung

Die Verarbeitungsqualität des Ugreen Revodok 213 ist tadellos. Das Gehäuse besteht komplett aus hochwertigem Aluminium in elegantem Space-grau. Mit Abmessungen von 148,5 x 96,2 x 52 mm bei einem Gewicht von fast 2 kg ist es zwar kein Leichtgewicht, macht dafür aber einen sehr stabilen und wertigen Eindruck.

Anschlüsse & Übertragungsstandards

Auf der Vorderseite finden sich gleich vier Thunderbolt-4-Ports mit USB-C-Buchse, die mit bis zu 40 Gbit/s arbeiten. Sie unterstützen DisplayPort 1.4 und Power Delivery mit maximal 15 W. Damit lassen sich Monitore mit bis zu 8K-Auflösung bei 30 Hz ansteuern.

Daneben gibt es einen weiteren USB-C 3.1 Port mit 20 W Ladeleistung, zwei USB-A 3.1 Anschlüsse mit 10 Gbit/s sowie zwei USB-A 3.0 Ports mit jeweils 5 Gbit/s. Als Monitoranschluss steht neben den Thunderbolt-Ports noch ein Displayport 1.4 zur Verfügung, der ebenfalls 8K-Auflösung bei 30 Hz ermöglicht.

Weitere Anschlüsse sind der 2,5-Gbit-LAN-Port, ein kombinierter Klinkenanschluss für Kopfhörer und Mikrofon sowie je ein Slot für SD- und microSD-Karten. Auf der Rückseite befindet sich der Thunderbolt-4-Anschluss zur Verbindung mit dem Notebook sowie der Stromanschluss für das externe 180-W-Netzteil.

Praxistest

Im Praxistest zeigt das Ugreen Revodok 213 eine gute Leistung, auch wenn es nicht ganz an die Spitze heranreicht. Beim Datentransfer von unserer M.2-SSD erreicht es Übertragungsraten von 643 MB/s. Für eine 5 GB große Datei benötigt es damit 9:67 Sekunden. Das ist zwar flott, im Vergleich zu anderen Docks in dieser Preisklasse aber fast doppelt so lang.

Positiv ist, dass sich am Dock zwei 4K-Monitore mit 60 Hz parallel betreiben lassen. Dank des Aluminium-Gehäuses erwärmt sich das Gehäuse selbst unter Volllast nur moderat. Der verbaute Lüfter ist dann zwar zu hören, aber nicht störend laut.

Preis

Mit einem Preis von 230 Euro ist das Ugreen Revodok 213 eines der teuersten Thunderbolt-4-Docks, die wir bisher getestet haben. Dafür bekommt man zwar eine hochwertige Verarbeitung und viele Anschlüsse geboten. Im direkten Vergleich mit ähnlich teuren Konkurrenten wie dem Caldigit TS4 oder Kensington SD5700T fehlen aber Ausstattungsdetails wie HDMI- oder mehrere Displayport-Anschlüsse. Auch die Übertragungsgeschwindigkeit ist nicht ganz auf Top-Niveau. Unter dem Strich ist das gebotene Preis-Leistungs-Verhältnis daher nur befriedigend.

Fazit

Das Ugreen Revodok 213 Thunderbolt 4 Dock überzeugt mit seiner hochwertigen Aluminium-Verarbeitung und der Vielzahl an Anschlüssen, allen voran gleich vier Thunderbolt 4 Ports. Auch die Leistung ist gut, wenngleich im Vergleich zu ähnlich teuren Konkurrenten nicht herausragend.

Schade ist, dass Ugreen am Preis von 240 Euro trotz einiger Ausstattungslücken festhält. So fehlen HDMI-Ausgänge oder mehr als ein Displayport. Auch eine noch höhere Übertragungsgeschwindigkeit wäre in dieser Preisklasse wünschenswert gewesen. Insgesamt ist das Revodok 213 ein solides Premium-Dock, das sich aber den Testsieg durch das nicht ganz optimale Preis-Leistungs-Verhältnis verbaut.

Anker Prime Ladedock 14-in-1 160W

Das Anker Prime Ladedock 14-in-1 160W vereint USB-C-Hub und Ladestation in einem Gerät. Wir haben getestet, ob die Kombination überzeugen kann.

VORTEILE

- Kombination aus USB-C-Hub & Ladestation

- 14 Anschlüsse inkl. HDMI & DisplayPort

- bis zu 160 Watt Ladeleistung

- hohe Verarbeitungsqualität

- integriertes Display

NACHTEILE

- USB-Übertragungsraten nur Durchschnitt

- recht hoher Preis

- kein Thunderbolt

Anker Prime Ladedock 14-in-1 160W im Test: Dockingstation & Mehrfach-Ladegerät

Das Anker Prime Ladedock 14-in-1 160W vereint USB-C-Hub und Ladestation in einem Gerät. Wir haben getestet, ob die Kombination überzeugen kann.

USB-C-Hubs gibt es viele, Ladestationen ebenso. Anker kombiniert beides in seinem Prime Ladedock 14-in-1 160W. Das Gerät soll sowohl als Dockingstation für Laptop & Co. dienen als auch gleichzeitig mehrere Geräte mit insgesamt bis zu 160 Watt aufladen können. Wir haben das spannende Hybrid-Gerät getestet.

Ausstattung & Verarbeitung

Das Anker Prime Ladedock 14-in-1 160W präsentiert sich im typischen Anker-Prime-Design mit glänzender Kunststoff-Front. Die Verarbeitungsqualität ist tadellos, alle Ports sitzen fest und haben kein übermäßiges Spiel. Auch wenn das glänzende Kunststoffgehäuse etwas Staub anzieht, macht es einen hochwertigen Eindruck.

Unter der Front verbirgt sich ein bei Anker beliebtes Display. Es zeigt wahlweise die aktuelle Ladegeschwindigkeit angeschlossener Geräte oder informiert per Knopfdruck darüber, welche Ports gerade Daten übertragen. Ein nettes Gimmick, mehr aber auch nicht. Mit Abmessungen von 140 x 97 x 47 mm und einem Gewicht von 888 g ist das Ladedock noch halbwegs kompakt.

Anschlüsse & Übertragungsstandards

Beim Anker Prime Ladedock 14-in-1 160W ist es wichtig, zwischen den reinen Lade- und den Datenports zu unterscheiden. Auf der Vorderseite finden sich jeweils zwei USB-C- und ein USB-A-Anschluss, die nur zum Laden gedacht sind. Der USB-C-Port versorgt angeschlossene Geräte wie Laptops mit bis zu 100 Watt, der USB-A-Port schafft 12 Watt. In Summe sind die beworbenen 160 Watt Gesamtleistung bei parallelem Laden an allen Ports möglich.

Die Datenports verteilen sich auf die Rückseite. Hier gibt es zweimal HDMI 2.0, einen Displayport 1.4, einen Gigabit-LAN-Anschluss für kabelgebundenes Internet sowie dreimal USB-A 3.1 Gen 1 mit bis zu 5 Gbit/s. Zwei der USB-A-Ports unterstützen den BC 1.2-Standard und können so auch Geräte mit bis zu 7,5 Watt laden. Insgesamt lassen sich bis zu zwei 4K-Monitore mit 60 Hz anschließen.

Die Verbindung zum Laptop erfolgt über ein fest installiertes USB-C-Kabel mit 1 m Länge. Es überträgt Daten mit bis zu 10 Gbit/s und lädt das angeschlossene Notebook mit maximal 65 Watt. Das ist zwar nicht die Maximalleistung, reicht aber für die meisten 13- bis 14-Zoll-Laptops aus.

Praxistest

In der Praxis macht das Anker Prime Ladedock 14-in-1 160W eine solide Figur. Im Datentransfertest erreicht das Ladedock über USB-A Übertragungsraten von bis zu 480 MB/s. Für eine 5 GB große Testdatei benötigt es 11,97 Sekunden. Damit landet es im Mittelfeld, die Konkurrenz ist teils deutlich schneller. Für Office- und Multimedia-Anwendungen reicht die Geschwindigkeit aber völlig aus.

Das Laden funktioniert zuverlässig. Sowohl am USB-C- als auch am USB-A-Port werden die versprochenen 100 oder 12 Watt erreicht. Praktisch: Über das Display lässt sich die aktuelle Ladeleistung bequem ablesen.

Preis

Mit einem Preis von rund 160 Euro ist das Anker Prime Ladedock 14-in-1 160W inzwischen etwas im Preis gesunken.

Fazit

Das Anker Prime Ladedock 14-in-1 160W ist eine gelungene Kombination aus USB-C-Hub und Ladestation, die mit vielseitigen Anschlüssen, hoher Ladeleistung und guter Verarbeitungsqualität überzeugt. Für Nutzer, die Wert auf aufgeräumte Schreibtische und flexible Konnektivität legen, ist es genau das Richtige.

Einzige Kritikpunkte sind die im Vergleich etwas geringeren Übertragungsraten der USB-Ports sowie der gegenüber dem Vorgänger gestiegene Preis. Dennoch stimmt das Gesamtpaket. Wer ein vielseitiges USB-C-Hub mit Ladefunktion sucht, kann bedenkenlos zugreifen. Das Anker Prime Ladedock 14-in-1 160W ist eine klare Empfehlung.

ZUSÄTZLICH GETESTET

Anker 675

Anker 675

Die Anker 675 Dockingstation kombiniert USB-C-Hub und Monitorstandfuß in einem cleveren All-in-One-Produkt. Wir haben getestet, ob das praktische Konzept im Homeoffice überzeugen kann.

VORTEILE

- massiver, ergonomischer Monitorständer aus Metall

- 12 Anschlüsse im Standfuß integriert

- aufgeräumter Arbeitsplatz dank cleverer Kabelführung

- kabellose Qi-Ladestation für Smartphones integriert

- sehr hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Technik

NACHTEILE

- stolzer Preis von rund 250 Euro

- kein Displayport für High-End-Monitore

Dockingstation Anker 675 im Test

Die Anker 675 Dockingstation kombiniert USB-C-Hub und Monitorstandfuß in einem cleveren All-in-One-Produkt. Wir haben getestet, ob das praktische Konzept im Homeoffice überzeugen kann.

Wenn auf dem Schreibtisch Kabelsalat herrscht, für Laptop, Monitor und Co. die Anschlüsse fehlen und der Bildschirm auch noch ergonomisch ungünstig steht, schlägt die Stunde der Anker 675 Dockingstation.

Das Besondere: Das Dock ist gleichzeitig ein stabiler Monitorstandfuß aus Metall. Auf der Tischplatte finden nicht nur Displays bis 27 Zoll Platz, sondern auch gleich alle wichtigen Anschlüsse wie HDMI, USB und Ethernet. Sogar eine kabellose Qi-Ladefläche für Smartphones ist integriert.

Verspricht Anker hier die eierlegende Wollmilchsau fürs Homeoffice? Im Praxistest wollten wir herausfinden, ob das durchdachte Konzept im Alltag wirklich so gut funktioniert, wie es klingt.

Ausstattung & Verarbeitung

Die Verarbeitung der Anker 675 ist erstklassig. Die Oberfläche ist sauber und gleichmäßig gebürstet und fühlt sich hochwertig an. Alle Kanten sind sauber verarbeitet und angenehm verrundet. Das mattierte Finish ist unempfindlich gegen Fingerabdrücke und Kratzer und lässt sich leicht reinigen.

Der Monitorstandfuß bietet genug Platz für Displays bis 27 Zoll und einer maximalen Traglast von 20 kg. Dank der großzügigen Tischfläche passen aber auch zwei kleinere Monitore nebeneinander. Die Standfläche ist tief genug, um auch eine Tastatur darunter abstellen zu können. Der Hub kommt auf eine Höhe von 9 cm, was für die meisten User eine ergonomisch optimale Höhe für den Bildschirm sein dürfte. Die Abmessungen insgesamt betragen 45 x 22 x 9 cm.

Mit einem Gewicht von 580 g bringt die Station auch ein ordentliches Gewicht auf die Waage, steht dafür aber auch bombenfest auf dem Schreibtisch. Die Oberfläche ist sauber verarbeitet und angenehm matt.

Die Anschlüsse sind sauber in das Gehäuse integriert und sitzen fest und ohne Spiel. Auf der Rückseite befinden sich Bohrungen und Aussparungen für die Kabelführung, sodass alle Strippen sauber und unsichtbar im Standfuß verschwinden. Gummierte Füße sorgen für festen, rutschfesten Stand. Unter der Stellfläche ist zudem vorgesehen, die Kabel aufzuwickeln. Einzelne Anschlüsse befinden sich nämlich auch dort.

Anschlüsse & Übertragungsstandards

In Sachen Konnektivität trumpft die Anker 675 mit einem großen Angebot von insgesamt zwölf Anschlüssen auf, die sauber im Gehäuse integriert sind. Herzstück ist der USB-C-Upstream-Port, der die Verbindung zum Laptop oder PC herstellt. Er unterstützt USB 3.1 Gen 2 mit hohen 10 Gbit/s sowie Power Delivery bis 100 Watt. Der Anschluss überträgt auch Displayport-Signale für Monitore.

Für Monitore steht ein HDMI-2.0-Port bereit, der Auflösungen bis 4K bei 60 Hz ermöglicht. Für High-End-Bildschirme mit noch höheren Anforderungen fehlt leider ein Displayport – hier heißt es Abstriche machen.

Erfreulich: Anker hat für Peripherie wie Maus, Tastatur, Drucker oder USB-Sticks genug Platz vorgesehen. Es gibt drei USB-A-Buchsen sowie zwei moderne USB-C-Ports. Alle unterstützen USB 3.1 Gen 2 mit bis zu 10 Gbit/s. Die USB-C-Ports liefern zudem bis zu 45 Watt Power Delivery und laden so auch leistungshungrige Geräte wie Tablets oder Smartphones in Rekordzeit.

Für kabelgebundene Netzwerke ist ein Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45) mit an Bord, der für stabile und schnelle Internetverbindungen sorgt. Zwei Speicherkartenslots für SD und microSD übertragen Fotos und Videos mit bis zu 104 MB/s. Und über die 3,5mm-Klinkenbuchse lassen sich Kopfhörer oder ein Mikrofon anschließen – beides gleichzeitig ist aber leider nicht möglich.

Praktisches Extra: Die kabellose Qi-Ladefläche auf der rechten Seite versorgt kompatible Smartphones mit bis zu 10 Watt und lädt sie so doppelt so schnell wie viele andere kabellose Charger. Das Handy liegt dabei immer im Blick und griffbereit.

Praxistest

Im Praxistest macht die Anker 675 eine ausgezeichnete Figur. Der Aufbau geht fix von der Hand: Einfach das abnehmbare USB-C-Kabel in den Laptop oder PC einstecken, den Monitor auf den Ständer stellen und mit HDMI verbinden – fertig.

Sofort verwandelt sich der zuvor unordentliche Schreibtisch in eine cleane, aufgeräumte Arbeitsfläche. Alle Kabel verschwinden unsichtbar in der Dockingstation, nichts liegt mehr kreuz und quer herum. Der massive Standfuß wirkt sehr hochwertig und stabil. Selbst große 27-Zoll-Bildschirme wackeln darauf kein bisschen.

Im laufenden Betrieb arbeitet die Dockingstation tadellos. Die Datenübertragung über USB gelingt schnell. Unsere Testdatei mit 5 GB ist in unter 10 Sekunden auf der SSD. Auch das 4K-Bild des angeschlossenen Monitors ist gestochen scharf und stabil.

Preis

Kommen wir zum Preis: Günstig ist die Anker 675 mit rund 250 Euro nicht gerade. Verglichen mit anderen USB-C-Docks ist sie eher im oberen Preissegment angesiedelt. Dafür bekommt man aber auch einiges geboten:

Neben der hohen Verarbeitungsqualität und dem durchdachten Design punktet die Dockingstation vor allem mit ihrer Vielseitigkeit. Andere Modelle bieten zwar teilweise mehr Anschlüsse, können dafür aber nicht mit dem praktischen Monitorständer oder der kabellosen Qi-Ladefunktion mithalten.

Unter dem Strich ist der Preis für die gebotene Leistung und Qualität also durchaus angemessen. Natürlich ist die Anker 675 kein Schnäppchen. Doch wer eine hochwertige All-in-One-Lösung für sein Homeoffice sucht, die mit Komfort und cleverem Design punktet, der ist hier gut beraten. Das Geld ist gut angelegt.

Fazit

Die Anker 675 USB-C Dockingstation ist ein rundum gelungenes Produkt für alle, die ihr Homeoffice aufrüsten und aufräumen wollen. Die clevere Kombination aus leistungsstarkem USB-C-Hub, ergonomischem Monitorständer und kabelloser Ladestation überzeugt im Praxistest auf ganzer Linie.

Highlight ist das durchdachte Design: Alle Anschlüsse sind im stabilen Standfuß integriert, Kabel verschwinden unsichtbar. So entsteht im Handumdrehen ein clean organisierter Arbeitsplatz, der auch noch ergonomisch optimiert ist. Die hochwertige Metallverarbeitung und die zuverlässige Technik tun ihr Übriges.

Mit 12 Ports ist die Anker 675 bestens gerüstet und verbindet alles, was im Homeoffice gebraucht wird. Dank moderner Standards wie USB 3.1 Gen 2 und HDMI 2.0 geht das zudem schnell. Einziges Manko: Ein Displayport für High-End-Monitore fehlt.

Trotz des stolzen Preises von 250 Euro ist die Station ihr Geld unterm Strich wert. Denn wer eine langlebige Premiumlösung mit Komfort und Stil sucht, kommt an der Anker 675 nicht vorbei. Klare Empfehlung!

Dell Thunderbolt Dock WD22TB4

Dell Thunderbolt Dock WD22TB4

Das Dell Thunderbolt Dock WD22TB4 punktet im Test mit Thunderbolt 4 und vielen Anschlüssen. Doch die Leistung hat ihren Preis. Alle Details in unserem Review.

VORTEILE

- Thunderbolt 4 mit 40 Gbit/s

- viele Anschlüsse inkl. 8K-Videoausgänge

- 130 W USB-PD für Dell-Laptops

- kompaktes Format

- 3 Jahre Garantie

NACHTEILE

- vergleichsweise hoher Preis

- für Nicht-Dell-Laptops nur 90 W

- Lüfter leicht hörbar

Dell Thunderbolt Dock WD22TB4 im Test

Das Dell Thunderbolt Dock WD22TB4 punktet im Test mit Thunderbolt 4 und vielen Anschlüssen. Doch die Leistung hat ihren Preis. Alle Details in unserem Review.

Für Besitzer von Laptops mit Thunderbolt 4 ist das Dell Thunderbolt Dock WD22TB4 eine interessante Option, um den Funktionsumfang zu erweitern. Das in schlichtem Schwarz gehaltene Dock bietet gleich zwei Thunderbolt-4-Ports sowie Monitoranschlüsse in Form von zweimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.0.

Mit 180 W Leistung über den proprietären Rundstecker sollte auch das Laden leistungshungriger Notebooks kein Problem sein. Im Vergleich zu manchem Konkurrenzprodukt ist der Preis von knapp 190 Euro aber recht hoch angesetzt. Ob die gebotene Leistung das rechtfertigt, zeigt unser Test.

Ausstattung & Verarbeitung

Das Dell Thunderbolt Dock WD22TB4 ist durchweg solide verarbeitet. Das schwarze Kunststoffgehäuse macht einen robusten Eindruck, Spaltmaße gibt es keine. Mit 650 g Gewicht und Abmessungen von 205 x 90 x 29 mm ist es für ein Dock dieser Leistungsklasse kompakt und portabel genug für den mobilen Einsatz.

Das 80 cm lange, fest angebrachte Thunderbolt-4-Kabel ermöglicht eine flexible Platzierung auch etwas entfernt vom Notebook. Zur Stromversorgung setzt Dell auf einen klassischen Hohlstecker, über den das externe 180-W-Netzteil angeschlossen wird. Dieses unterstützt USB Power Delivery 3.0 und liefert bis zu 130 W an kompatible Dell-Laptops. Das gilt aber nur für Dells eigene Laptops, denn der Hersteller macht hier einen Unterschied: Laptops anderer Marken bekommen nur 90 W. Das ist wiederum weniger schön.

Anschlüsse & Übertragungsstandards

Die Anschlussausstattung des Dell Thunderbolt Dock WD22TB4 ist üppig: Zweimal Thunderbolt 4 mit je 40 Gbit/s, zweimal USB-C 3.1 (einmal mit DisplayPort 1.4), dreimal USB-A 3.0, Gigabit-LAN sowie je zweimal Displayport 1.4 und einmal HDMI 2.0 als Videoausgänge. Hier gäbe es allerdings bereits modernere Standards.

Damit lassen sich bis zu zwei 4K-Monitore mit 60 Hz ansteuern. Dank DSC (Display Stream Compression) sind über USB-C sogar Auflösungen bis 8K möglich. Der Intel-Goshen-Ridge-Chipsatz JHL8440 steuert die beiden Thunderbolt-4-Ports. Für USB-C und USB-A kommen Hubs von Realtek und Parade zum Einsatz. Den Gigabit-LAN-Port steuert ein Realtek-8153B-Chip. Synaptics und Parade liefern die Videoadapter für DisplayPort und HDMI.

Praxistest

Im Praxistest macht das Dell Thunderbolt Dock WD22TB4 eine gute Figur. Alle Anschlüsse funktionieren zuverlässig und liefern die versprochene Leistung. Beim Datentransfer von einem USB-Stick erreicht das Dock ordentliche 700 MB/s und benötigt für eine 5 GB große Datei 9,72 Sekunden. Das ist zwar kein Bestwert, aber durchaus praxistauglich.

Negativ fiel der kleine Lüfter auf, der beim ersten Verbinden des Docks deutlich hörbar aufdrehte. Im weiteren Betrieb störte er aber nicht mehr.

Preis

Mit einem Preis von derzeit 189 Euro ist das Dell Thunderbolt Dock WD22TB4 sicher kein Schnäppchen. Vergleichbar ausgestattete Konkurrenzmodelle von Herstellern wie Anker oder Belkin sind teils deutlich günstiger zu haben – oft aber ohne Thunderbolt 4. Immerhin gewährt Dell 3 Jahre Garantie. Unter dem Strich geht der Preis angesichts der gebotenen Leistung und Ausstattung gerade noch in Ordnung, ein echtes Preis-Leistungs-Highlight ist das WD22TB4 aber nicht.

Fazit

Unterm Strich liefert Dell mit dem Thunderbolt Dock WD22TB4 ein rundum solides Thunderbolt-4-Dock mit umfangreicher Ausstattung und hoher Leistung ab. Vor allem für Besitzer von Dell-Laptops mit Thunderbolt 4 ist es dank 130 W Power Delivery eine sehr gute Wahl.