Apps & Mobile Entwicklung

Luftreiniger für Allergiker und Haustierbesitzer

Das deutsche Start-up Klyqa hat mit dem Air Klyna S seinen ersten Luftreiniger vorgestellt. Der Air Klyna S richtet sich an Kunden, die Luftreiniger für kleine und mittelgroße Räume suchen. Wie schneidet der Klyqa Air Klyna S im Praxistest ab?

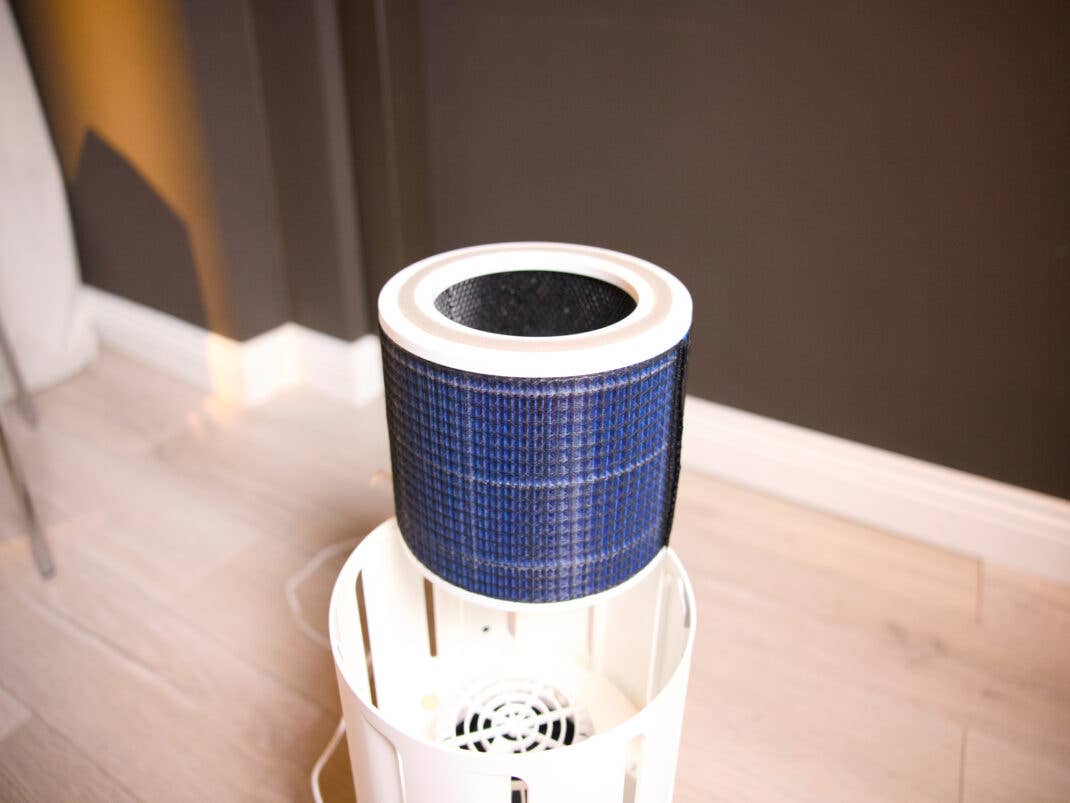

Der Air Klyna S von Klyqa ist ein günstiger Luftreiniger, der sich an Allergiker an Haustierbesitzer richtet. Zudem bietet er einen Luftionisator, der optional aktiviert werden kann und die Reinigungsleistung erhöhen soll. Wie üblich für ein solches Gerät gibt es einen HEPA-H13-Filter zur Entfernung von Allergenen, Bakterien, Viren, Rauch, Feinstaub und Tierhaaren. Wie gut der Klyqa Air Klyna S in der Praxis funktioniert, zeigt der nextpit-Test.

Design und Funktionen des Klyqa Air Klyna S

Der Air Klyna S ist ein 2,75 kg schwerer Luftreiniger. Er hat ein rundes Gehäuse mit einem Durchmesser von 22,5 cm und einer Höhe von 36,2 cm. Somit ist er kompakt und leicht transportierbar. Auf der Oberseite gibt es ein Display für die Bedienung. Das Gerät hat einen 9,4 cm-Durchmesser. Rundherum gibt es ein Luftgitter, aus dem gefilterte Luft von einem im Gehäuse positionierten Ventilator geblasen wird.

Mithilfe eines LED-Rings signalisiert Euch der Luftreiniger in unterschiedlichen Farben den aktuellen Verschmutzungsgrad. Andere Modelle nutzen dafür das verbaute Display.

Abgesehen vom Netzteil findet Ihr im Lieferumfang, abhängig vom Modell, einen grünen oder bunten Überzug, den man über den oberen Teil zieht. Der grüne Bezug zeigt Pflanzenmotive. Beim bunten, den wir im Test hatten, sind Katzen und Hunde abgebildet.

Klyqa-App im Detail

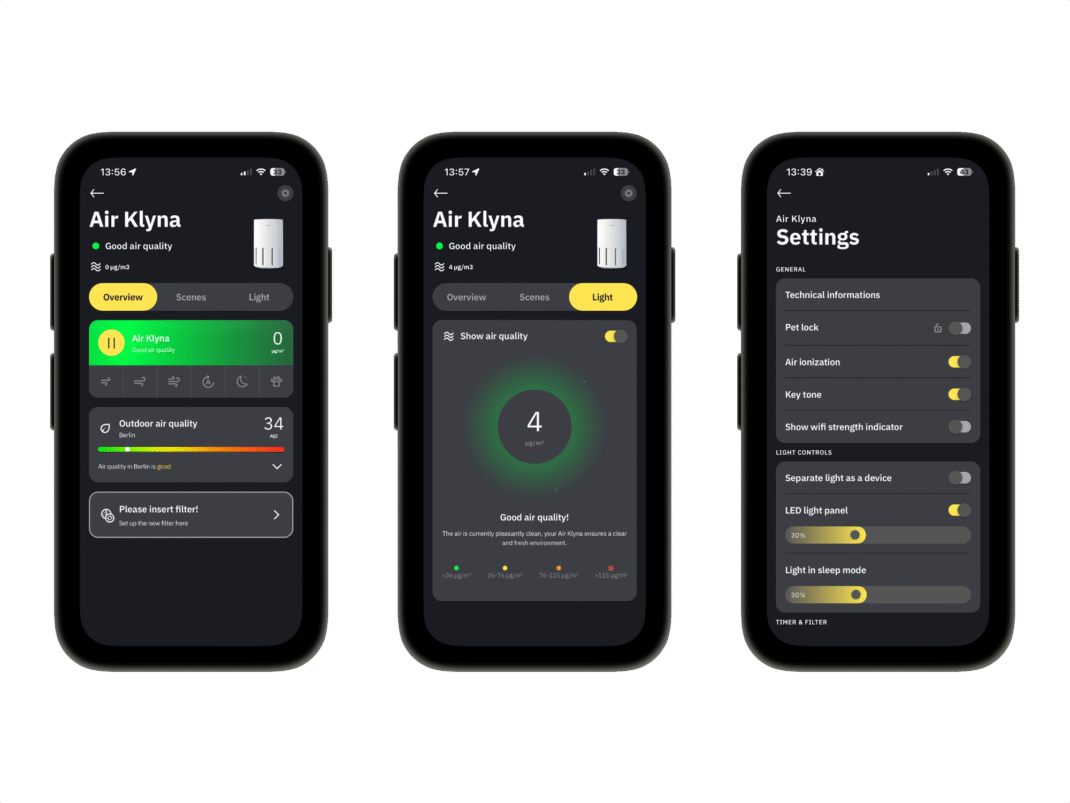

Die Steuerung des Luftreinigers klappt via Klyqa-App. Die Einrichtung ist denkbar einfach. Jedoch ist für die Nutzung ein Benutzerkonto erforderlich. In der App wählt Ihr zwischen drei Lüfterstufen, einem Automatik-Modus und einem Schlafmodus. Abgesehen davon gibt es einen Tier-Modus, der sich in der Praxis als eine noch leistungsstärkere Einstellung entpuppt. Damit sollen auch Tierhaare aus der Luft geholt werden.

Klyqa bezeichnet eine Feinstaubkonzentration von bis zu 36 µg/m3 als „Sehr gut“. Von 36 bis 76 µg/m3 ist die Luftqualität laut Herstellerangabe „gut“ – und von 76 bis 115 µg/m3 „leicht verschmutzt“ und erst über 115 µg/m3 gilt für den Hersteller die Luft als „stark verschmutzt“. In der Software könnt Ihr Zeitpläne erstellen und Szenen definieren. Wer weitere Geräte des Herstellers nutzt, kann diese in Automationen kombinieren.

Im Alltag dauert es nicht lange, bis der Luftreiniger einen Raum mit „leicht verschmutzter“ Luft in den grünen Bereich bringt. Außerdem fällt positiv auf, dass Gerüche schnell bereinigt werden. Nach dem Kochen dauert es keine 15 Minuten, bis etwa strenger Gyros-Geruch beseitigt ist.

Die Lautstärke auf der höchsten Lüfterstufe empfanden wir als nicht störend. Lediglich auf der niedrigsten Stufe, ist die Lautstärke meines Erachtens zu laut, um ihn wirklich nutzen zu können.

Klyqa Air Klyna S: Wie gut klappt die Smart-Home-Anbindung?

Der wohl größte Nachteil des Klyqa Air Klyna S ist die fehlende Unterstützung für Smart-Home-Zentralen. Via App ist lediglich die Sprachsteuerung über Amazon Alexa, Google Assistant möglich. Alternativ sind Siri Shortcuts möglich. Nutzer von Apple Home bleiben dagegen komplett ausgeschlossen.

Fazit: Lohnt sich der Klyqa Air Klyna S?

Insgesamt hinterlässt der Klyqa Air Klyna S einen gemischten Eindruck. Die Luftreinigung klappt gut und schnell. Zudem hilft die integrierte LED-Beleuchtung visuell enorm, ohne in die App gucken zu müssen. Allerdings lohnt sich dieser Luftreiniger nicht, wenn man plant, ihn ins bestehende Smart Home zu integrieren.

Der Klyqa Air Klyna S kostet bei Amazon nach unverbindlicher Preisempfehlung 149,99 Euro. Kunden können sich zwischen zwei Bezügen entscheiden: einem grünen mit Pflanzenmotiven und einem zweiten mit Haustiermotiven. Ersatzfilter gibt es ebenfalls bei Amazon. Diese kosten pro Stück 34,99 Euro.

Pro:

- Günstige Alternative für Allergiker

- Minimalistische App

- Einfache Bedienung

Contra:

- Keine vernünftige Smart-Home-Anbindung

- Wenige Funktionen in der App

Mit diesem Symbol kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, nextpit weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Apps & Mobile Entwicklung

iPhones, iPads & Macs?: Apple lädt am 4. März zu Special Events auf drei Kontinenten

Nachdem die Gerüchte um bevorstehende Neuvorstellungen von Apple zuletzt hochgekocht waren, hat der Konzern jetzt Fakten geschaffen und für den 4. März zu einer „Special Apple Experience“ nach New York, Shanghai und London eingeladen. Erwartet werden das iPhone 17e, iPad Air (M4), iPad (A18), MacBook (A18) und MacBook Pro (M5).

Der Termin steht, aber was genau kommt?

Von der Einladung berichtet Mark Gurman auf X. Der Bloomberg-Reporter hatte zuletzt auch eine noch kurzfristige Ankündigung neuer Produkte in Betracht gezogen.

Die Einladung für den 4. März muss dem aber nicht widersprechen: Dass Apple auf dem Event ein neues Einsteiger-iPhone, ein neues Einsteiger-iPad, das iPad Air mit M4-SoC, ein Einsteiger-MacBook mit iPhone-Chip (A18) und ein neues MacBook Pro mit M5-SoC vorstellen wird, darf durchaus bezweifelt werden.

Insbesondere das iPhone 17a und das neue Einsteiger-iPad der 12. Generation scheinen für eine weniger pompöse Präsentation prädestiniert zu sein, wie sie Apple mit einer nüchternen Aufnahme neuer Produkte in den Online-Shop immer mal wieder wählt.

Keine Keynote zu erwarten

Wohl auch nicht zu erwarten ist eine Keynote: Einladungen zur „Apple Experience“ haben bislang nur ausgewählte Medienvertreter erhalten, eine öffentliche Einladung wie zur Entwicklerkonferenz WWDC oder der alljährlichen iPhone-Keynote im September erfolgte bislang nicht. Auch die Webseite des iPhone-Konzerns weist auf den 4. März bislang nicht hin, es scheint sich bei der Vorstellung damit wohl nur um Demos für Influencer und Pressevertreter zu handeln. In der Vergangenheit haben Ersteindrücke der geladenen Gäste, dann aber nur wenige Stunden auf sich warten lassen.

Apps & Mobile Entwicklung

Apple kündigt Event an! Diese Neuheit soll endlich vorgestellt werden

Apple hat sein nächstes Event offiziell für März angekündigt! Neben Updates für bestehende Macs könnte auch ein komplett neues, günstigeres Modell vorgestellt werden und so die Notebook-Familie erweitern.

Apple folgt seit Jahren einem klaren Rhythmus: Neue Hardware gibt es meist im März, zur WWDC im Juni sowie im September rund um das iPhone. Gelegentlich folgt im Oktober noch ein weiteres Mac-Event. Wenn sich die aktuellen Informationen bewahrheiten, steht nun der nächste Termin im Frühjahr an. Bloomberg-Reporter Mark Gurman schreibt in seinem Newsletter, dass Apple intern ein Event für März vorbereitet. Nun wurde es von offiziell Apple bestätigt!

Günstiges MacBook mit iPhone-Chip

Apple hat Pressevertreter zur sogenannten „besonderen Apple Experience“ eingeladen, die am 4. März um 9:00 Uhr US-Ostküstenzeit in New York, London und Shanghai stattfinden wird. Die Besonderheit in diesem Jahr soll wohl ein neues Einsteiger-MacBook sein. Laut Gurman könnte Apple ein Modell ohne Zusatzbezeichnung wie „Air“ oder „Pro“ präsentieren. Technisch würde es sich damit deutlich von den bisherigen Macs unterscheiden.

Statt eines M-Chips, wie er aktuell in MacBook Air, MacBook Pro oder Mac Studio zum Einsatz kommt, soll das neue Gerät einen A-Chip erhalten. Also einen Prozessor, der bislang aus dem iPhone bekannt ist. Das würde die Produktionskosten deutlich senken, gleichzeitig aber auch klare Leistungsgrenzen definieren. Für einfache Office-Aufgaben, Streaming und Web-Anwendungen dürfte die Performance dennoch ausreichend sein.

Um den Preis angeblich deutlich unter 1.000 US-Dollar zu drücken, soll Apple an mehreren Stellen sparen. Diskutiert werden unter anderem ein kleineres Display mit etwas weniger als 13 Zoll. Beim Gehäuse hingegen plant Apple offenbar keine Abstriche: Statt Kunststoff soll weiterhin Aluminium zum Einsatz kommen.

Neue Fertigung und frische Farben

Interessant ist zudem ein angeblich neuer Fertigungsprozess, der die Produktion beschleunigen und günstiger machen soll. Details dazu sind bislang nicht bekannt, doch Apple experimentiert offenbar mit effizienteren Produktionsmethoden.

Optisch soll sich das Einstiegsmodell ebenfalls abheben. Intern testete Apple laut Bericht verschiedene Farbvarianten, darunter Hellgelb, Hellgrün, Blau, Pink, Silber und Dunkelgrau. Ob alle Farben tatsächlich in Serie gehen, gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Weitere Mac-Updates in Planung

Abseits vom möglichen Einsteiger-Modell sollen im Laufe des Jahres weitere Macs aktualisiert werden. Zeitnah werden neue Versionen des MacBook Air und MacBook Pro mit aktualisierten M-Chips erwartet. Für etwas später im Jahr 2026 stehen Mac Studio und Mac mini laut Gurman auf der Roadmap.

Darüber hinaus könnten iPad und iPad Air bald ein Hardware-Update erhalten. Sollte Apple tatsächlich im März ein Event abhalten, könnte es also nicht nur um ein einzelnes Produkt gehen – sondern um ein breiteres Update.

Apps & Mobile Entwicklung

GameMax N90 BG: Der Gehäuse-Trend 2026 ist der „Schwebe-Look“

Langsam zeichnet sich der Gehäuse-Trend 2026 ab. Nach mehr Licht, mehr Glas und mehr Holz ist es dieses Jahr ein schwebendes Design, bei dem der Mainboard-Bereich etwas abgehoben wird. Am deutlichsten macht das aktuell das GameMax N90 BG.

Kammern auch äußerlich sichtbar trennen

Seit Jahren trennen Midi-Tower Netzteil und Festplatten in einem eigenen Abteil ab. Separiert wird es mit einer Blende vom Rest des Innenraums. Beim GameMax N90 wird daraus ein vollständig eigenes Abteil, das auf Abstand gehalten wird. Kabel werden durch einen schmalen Schlitz von der Breite der Hauptplatine zwischen beiden Bereichen hin- und hergeführt, was den „schwebenden“ Look erzeugt.

Das „schwebende“ Design wird dabei in das Kühlkonzept integriert. Lüfter können so durchgehend an Ober- und Unterseite der Hauptkammer gesetzt werden. Der Grafikkarte verschafft dies direkte Frischluft-Zufuhr, während zugleich die Front geschlossen werden kann. In diesem Fall erfolgt dies durch ein L-förmiges Fenster.

Mitgeliefert werden sechs beleuchtete 120-mm-PWM-Lüfter, drei weitere Exemplare können nachgerüstet werden. Die Modelle des Typs Tornado T12 drehen mit maximal 2.200 U/Min, erreichen eine Lautstärke nach Herstellerangaben von maximal rund 32 db(A) und können über Daisy-Chain-Stecker hintereinander geschaltet werden. Am Rahmen sitzen 24 LEDs, die ein ungewöhnliches Leuchtmuster erzeugen. Fünf der Lüfter kommen dabei mit invertierten Lüfterblättern.

Integriertes Display

Zehn Lüfter und Leuchtmittel können mit einem integrierten Controller verbunden werden, der über eine mitgelieferte Fernbedienung oder einen 5V-3-pin-ARGB-Port gesteuert wird. Angesprochen werden sie auch über GameMax-Software.

Sie steuert zudem ein weiteres Design-Element des Towers: An der Seite des unteren Segments befinden sich 512 einzeln ansteuerbare LEDs, die ein Display ergeben, das auf den Produktbildern den Hersteller-Namen abbildet.

Festplatten werden hinter das Mainboard sowie vor das Netzteil gesetzt. Maximal können im Tower fünf Datenträger untergebracht werden. Für CPU-Kühler und Grafikkarten gibt es im Grunde keine Einschränkungen.

Preis und Verfügbarkeit

Händler listen das GameMax N90 bereits in Weiß für rund 225 Euro, in Schwarz kostet das Gehäuse aktuell knapp 250 Euro.

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenSchnelles Boot statt Bus und Bahn: Was sich von London und New York lernen lässt

-

Social Mediavor 6 Tagen

Social Mediavor 6 TagenCommunity Management zwischen Reichweite und Verantwortung

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenHuawei Mate 80 Pro Max: Tandem-OLED mit 8.000 cd/m² für das Flaggschiff-Smartphone

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFast 5 GB pro mm²: Sandisk und Kioxia kommen mit höchster Bitdichte zum ISSCC

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenKommentar: Anthropic verschenkt MCP – mit fragwürdigen Hintertüren

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenSyncthing‑Fork unter fremder Kontrolle? Community schluckt das nicht

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenDie meistgehörten Gastfolgen 2025 im Feed & Fudder Podcast – Social Media, Recruiting und Karriere-Insights