Künstliche Intelligenz

Microsoft 365: Neue Abostufe für Privatnutzer

Microsoft kündigt eine dritte Abo-Stufe für die Consumer-Version von Microsoft-365 an: Alternativ zu den unverändert bestehenden Personal- und Family-Abos gibt es nun Microsoft 365 Premium. Das entspricht dem Familiy-Abo plus Copilot Pro, wobei nun alle Nutzer des Family-Abos den KI-Assistenten nutzen dürfen und nicht nur der „Hauptabonnent“. Das separate Copilot Pro-Abo wird gestrichen. Microsoft 365 Premium baut auf Family auf; es enthält also immer Lizenzen für bis zu 6 Nutzer. Eine Copilot-Erweiterung für Microsoft 365 Personal gibt es zumindest bislang nicht.

Microsoft 365 Premium kostet 22 Euro pro Monat oder 219 Euro pro Jahr und ist damit deutlich günstiger als die vorherige Kombi mit dem separaten Copilot-Pro-Abo, jedoch auch fast doppelt so teuer wie Microsoft 365 Family. Premium-Abonnenten erhalten zudem Zugriff auf das „Frontier“-Programm und somit auf experimentelle KI-Funktionen und die neuen Office-Agenten. Letztere funktionieren bislang erst in den Web-Versionen der Office-Programme, das soll sich aber sehr bald ändern.

Damit Nutzer des Privatkunden-Abos „Microsoft 365 Personal“ (ein Nutzer) und „Family“ (6 Nutzer, je 5 Geräte) den KI-Assistenten Copilot (weitgehend) unbeschränkt nutzen konnten, benötigten sie bislang ein zusätzliches Abonnement namens „Copilot Pro“. Das kostete in etwa doppelt so viel wie das Microsoft-365-Abo selbst. Zudem konnte nur der Hauptnutzer eines Family-Abos die Copilot-Funktionen verwenden; die bis zu fünf zusätzlichen Nutzer brauchten jeweils ein eigenes Copilot-Abo, jeweils für mehr als 20 Euro pro Monat. Die Microsoft-365-Konten alleine – ohne Copilot-Zusatzabo – enthalten zwar auch den KI-Assistenten, schränken dessen Nutzung aber stark ein. Zum Beispiel sind nur 60 Interaktionen (Credits) pro Monat möglich.

| Preis | Kostenlos mit Microsoft-Konto | 10 € / Monat, 99 € / Jahr | 13 € / Monat, 129 € / Jahr | 22 € / Monat, 219 € / Jahr |

| Anzahl Nutzer | 1 | 1 | Bis zu 6 | Bis zu 6 |

| Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote mit Copilot | Nein | Ja | Ja | Ja |

| Copilot-Nutzungslimits | Begrenzt | „Höher“ (ohne nähere Angabe) | „Höher“ (ohne nähere Angabe) | „am höchsten“ (ohne nähere Angabe) |

| Exklusive Copilot-Funktionen | Keine | Keine | Keine | Aktuell: Researcher, Analyst, Actions und Photos Agent (demnächst) |

| Cloud-Speicher (OneDrive Personal) | 5 GB | 1 TB | Bis zu 6 TB (1 TB pro Nutzer) | Bis zu 6 TB (1 TB pro Nutzer) |

Microsoft verspricht, dass man für das Premium-Abo keinen neuen Account anlegen muss. Sowohl reine Copilot-Pro-Abos als auch Microsoft-365-Family/Copilot-Pro-Kombi-Abonnements lassen sich zu Microsoft 365 Premium umwandeln. Erstere erhalten quasi zum gleichen Preis nun die Office-Apps und sonstigen Benefits wie OneDrive-Speicher hinzu; bisherige Kombis werden günstiger.

Microsoft hat die deutschsprachigen Webseiten mit den Abo-Plänen für Privatnutzer noch nicht aktualisiert; in unserem MS-365-Family-Testkonto wird die Umstellung auf Premium aber schon angeboten, daher ist der Preis bekannt.

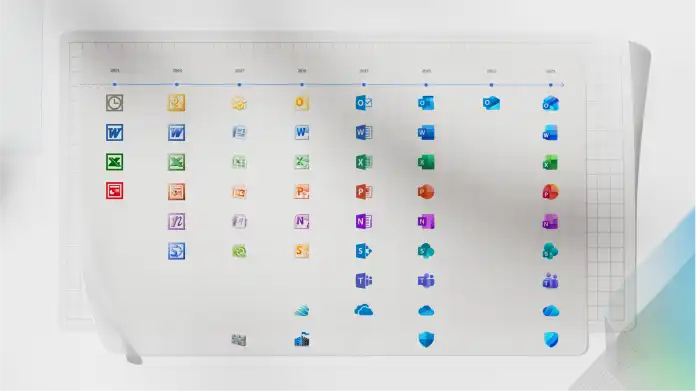

Und wieder neue Icons

Sieben Generationen von Icons für die MS-Office-Programme gibt es bereits; das Symbol für das neue Outlook nicht hinzugerechnet.

(Bild: Microsoft)

Gleichzeitig kündigt Microsoft an, die Gestaltung der Icons für die Office-Apps (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive und Teams) zu ändern – übrigens zum sechsten Mal seit Einführung von Office für Windows.

Wer neugierig ist, „wie eine subtile Aktualisierung unserer Microsoft 365-Symbole tiefere Veränderungen signalisiert“ und warum die Sinnbildchen zum Starten von Programmen „Tore zu ganzen Erlebnissen, die komplexe Ideen, Produktfähigkeiten und Markenidentitäten in einem einzigen, einprägsamen Bild zusammenfassen“ sind, kann sich in Microsofts Iconography-Artikel über die Designphilosophie hinter den neuen Symbolen aufklären lassen.

Wir meinen: Es ist gut, dass das separate Copilot-Abo verschwindet und die Kombi mit Microsoft 365 für Privatnutzer deutlich günstiger wird. Noch besser ist es, dass der KI-Assistent allen sechs möglichen Accounts eines Premium-Abos zur Verfügung steht und nicht nur wie bisher dem Hauptnutzer. Ob das nun aus reiner Kundenfreundlichkeit geschieht oder – irgendwie wahrscheinlicher – wegen schlechter Verkäufe bei den Copilot-Abos, spielt keine Rolle. Noch schöner wäre es aber, wenn den Abonnenten von Microsoft 365 Family und Personal, die kein Interesse am KI-Assistenten haben, nicht an allen Ecken in den Programmen das Copilot-Icon vor die Nase gesetzt würde. Aber ein solches Entgegenkommen – wenigstens als Opt-in – ist vom derzeit so KI-besoffenen Unternehmen aus Redmond eher nicht zu erwarten. Und was die neuen Icons anbelangt: Geschenkt. Das ist Microsoft sicher wichtiger als den Kunden. Immerhin haben sie sich verkniffen, einen Copilot-Schriftzug an jedes Bildchen zu kleben.

(swi)

Künstliche Intelligenz

heise meets … „Die KI wird eher den CIO ersetzen als den Zusteller“

Wenn es darum geht, wo und wie die Deutsche Post DHL Group künstliche Intelligenz einsetzt, denkt man zuerst an Packstationen und Zustellroboter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch tatsächlich steckt in weit mehr Prozessen des Logistikriesen KI – auch dort, wo die wenigsten es vermuten.

Das fängt beim Kundendienst an, berichtet Bernd Gemein, seit 2019 als Chief Information Officer (CIO) verantwortlich für die IT von Post & Paket Deutschland, im Interview mit „heise meets“.

heise meets…. Der Entscheider-Talk – von Entscheidern für Entscheider – immer aktuell und nah am Geschehen.

Sie können uns auf allen Podcast Kanälen hören.

Wählen Sie Ihren Kanal aus.

Rund eine Million Anrufe pro Monat werden demnach von einem KI-gestützten Sprachbot namens „Jana“ bearbeitet – mit einer Lösungsquote von rund 50 Prozent.

Nur bei komplexeren Fragen werde an menschliche Mitarbeiter weitergeleitet – inklusive KI-gestützter Vorqualifizierung, damit sie die wichtigsten Eckdaten nicht nochmal erfragen müssen.

Automatisierte Sendungserkennung

Auch bei verloren gegangenen Paketen kommt verstärkt KI zum Einsatz. Bislang haben sich Mitarbeiter in den Logistikzentren händisch durch Warenkataloge und -listen gewühlt, um anhand des Paketinhalts die Empfängeradresse zu rekonstruieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun soll das eine KI übernehmen, die das Paket zunächst fotografiert und dann eigenständig in Katalogen abgleicht. In ersten Feldversuchen habe man damit die Erfolgsquote von 50 auf 90 Prozent steigern können.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit für KI sieht Gemein in der Optimierung der Briefzentren, die auf die Beförderung von flachen, leichten Briefen ausgelegt sind.

Im Onlinehandel werden jedoch immer mehr kleine Päckchen verschickt. Sind diese zu sperrig, zu schwer oder zu unförmig, können sie Briefsortiermaschinen verstopfen oder im schlimmsten Fall beschädigen.

Alle eingehenden Sendungen werden bereits jetzt standardmäßig fotografiert. Anhand von Größe und Schattenriss soll eine KI nun vorhersagen, ob sich ein Päckchen auch für die Briefsortierung eignet oder nicht.

Ausstiegsinterviews und Insiderwissen

Der vielleicht spannendste Einsatz von KI bei der Deutschen Post hat jedoch weniger mit Paketen oder Briefen zu tun, sondern viel mehr mit den eigenen Mitarbeitern. Denn wie viele andere große Unternehmen steht die Deutsche Post vor einem großen Generationenwechsel.

Viele Mitarbeiter gehen in den kommenden Jahren in Rente – und mit ihnen droht wertvolles Wissen verloren zu gehen. Ihre Ortskenntnis sei „der Haupthebel“, sagt Gemein, der auch bei vielen anderen Prozessen eine große Rolle spiele.

Um dieses Wissen zu erhalten, führt die Deutsche Post mithilfe von KI-Bots Ausstiegsinterviews durch.

In diesen Gesprächen werden ausscheidende Mitarbeiter strukturiert und detailliert zu ihren Arbeitsabläufen und Erfahrungen befragt – auch zu Dingen, die in keiner offiziellen Prozessdokumentation stehen.

Trotz aller Automatisierung glaubt Gemein aber nicht daran, dass KI in absehbarer Zeit auch Paketzusteller ersetzen wird. „Der CIO wird eher durch KI ersetzt als der Zusteller“, sagt Gemein mit einem Augenzwinkern.

Dies sei Teil des Moravecschen Paradoxons, dass Tätigkeiten, die als hochintellektuell gelten, eher ersetzbar sind als praktische Tätigkeiten.

Stattdessen will die Deutsche Post mit KI-Unterstützung das Leben für Zusteller vereinfachen – etwa für Aushilfskräfte, die sich in einer neuen Zustellregion erst zurechtfinden müssen.

Ein vollständiges Transkript der aktuellen Podcast-Episode von heise meets gibt es unter den Shownotes bei Podigee zu lesen.

()

Künstliche Intelligenz

Xiaomi 17 Ultra: Leica-Edition mit manuellem Zoomring

Xiaomi hat die Weihnachtstage dazu genutzt, um sein Smartphone-Topmodell 17 Ultra vorzustellen. Das Smartphone erscheint zunächst in China, soll aber auch nach Europa kommen. Der Hersteller verzichtet bei dem Gerät auf das zusätzliche Display auf der Rückseite, das als eines der Hauptverkaufsargumente des 17 Pro war. Stattdessen besitzt eine „Leica-Edition“ einen manuellen Zoomring, der direkt in die Kamera-Insel des Smartphones integriert ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

17 Ultra mit durchgehendem optischem Zoom

Das Xiaomi 17 Ultra ist der direkte Nachfolger des Xiaomi 15 Ultra, das Anfang 2025 im Zuge des MWC für Europa erschien. Im Unterschied zum 15 Ultra, das vier rückseitige Kameras verbaut hat, kommt das neue Modell mit drei Kameras aus. Denn während der Hersteller beim Vorgänger auf zwei Telezoom-Kameras setzte, nutzt Xiaomi für die neue Generation eine einzelne 200-Megapixel-Periskopkamera mit einem Zoombereich von 3,2- bis 4,3-fach. Überdies unterstützt die Kamera einen durchgehenden optischen Zoom, der mittels beweglicher Linsengruppen realisiert wurde. Eine solche Funktion setzte erstmals Sony in seinem Smartphone Xperia 1 IV mit einer variablen Blende von f/2,4 bis 3,0 ein.

Das Xiaomi 17 Ultra ist 8,3 mm dünn.

(Bild: Xiaomi)

Bei der Hauptkamera setzt Xiaomi auf einen Ein-Zoll-Sensor mit 50 MP und einer Blende von f/1,7, der zusammen mit Leica entwickelt worden sein soll. Er basiert laut Hersteller auf einem Light-Fusion-1050L-Sensor. Der Sensor ermöglicht eine „verbesserte Steuerung der Lichter und Schattendetails in kontrastreichen Szenen, einschließlich Gegenlicht- und Nachtaufnahmen“, so Xiaomi. Auch die Ultraweitwinkel- und Selfiekameras besitzen 50-MP-Sensoren.

Leica Edition

Xiaomis Leica-Edition des 17 Ultra verfügt im Unterschied zum „normalen Ultra“ über einen physischen Drehring um das Kameramodul, der die Bedienung über das Display ersetzen soll. Der Ring sei von Leicas M-Serie inspiriert und ermöglicht durch den Einsatz von 20 Kugellagern und einer Präzision von 0,03 mm eine haptische Steuerung. Ein Dreh soll etwa einen „präzisen Zoom“ zwischen 75 mm und 100 mm ermöglichen, den Fokus anpassen oder die Belichtung und den Weißabgleich regulieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit rotem Punkt und Drehzoom: die Leica-Edition des 17 Ultra.

(Bild: Xiaomi)

Zudem bietet die Leica-Version einige Software-Extras wie Film-Simulationseffekte sowie Hardware-Zubehör wie einen Objektivdeckel und ein Reinigungstuch mit Markenlogo. Wie für das Vorgängermodell bietet Xiaomi abermals Kameragriffe an.

Das Xiaomi 17 Ultra erhält wie der Vorgänger optionale Kameragriffe.

(Bild: Xiaomi)

Ansonsten unterscheiden sich das normale und das 17 Ultra von Leica nicht: Im 17 Ultra sitzt Qualcomms aktueller Topchip Snapdragon 8 Elite Gen 5, zudem kommt es mit bis zu einem Terabyte Speicher sowie 16 GByte RAM. Das OLED-Display hat eine Diagonale von 6,9 Zoll mit einer Spitzenhelligkeit von 3500 cd/m². Der Silizium-Kohlenstoff-Akku ist 6800 mAh groß. Es deutet sich jedoch bereits jetzt an, dass der Akku des globalen Modells mit 6000 mAh deutlich kleiner ausfallen könnte. Geladen wird das Gerät mit 90 Watt per USB-C-Kabel oder kabellos mit 50 Watt. Ferner ist das 17 Ultra nach IP68 und IP69 gegen Staub und Wasser geschützt. Softwareseitig ist HyperOS 3 auf Basis von Android 16 vorinstalliert.

Preislich beginnen die Geräte bei 8000 Yuan (etwa 1000 Euro) für das Modell mit 16 GByte RAM und 512 GByte. Die Europreise fallen erfahrungsgemäß deutlich höher aus, wie ein Blick auf den Vorgänger zeigt, für den der Hersteller knapp 1500 Euro verlangte. Xiaomi kündigte zudem schon im Oktober an, dass die Preise aufgrund der angespannten Speichersituation erhöht werden müssten.

Wann Xiaomi seine 17er-Modelle nach Europa bringt, hat der Hersteller nicht konkret verraten. In der Vergangenheit erschienen sie im Zuge des MWC (Mobile World Congress), der in diesem Jahr zwischen dem 2. und 5. März in Barcelona stattfindet.

(afl)

Künstliche Intelligenz

iX-Workshop: OWASP Top 10 – Sicherheitsrisiken für Webanwendungen verstehen

Über die häufigsten Sicherheitslücken in Webanwendungen informiert das Open Web Application Security Project (OWASP) in seinen Top Ten Web Application Security Risks.

Weiterlesen nach der Anzeige

Im iX-Workshop OWASP Top 10: Kritische Sicherheitsrisiken für Webanwendungen verstehen erklärt und demonstriert Björn Kaidel die Schwachstellen aus der Top-10-Rangliste und ihre Auswirkungen. Sie lernen dabei nicht nur die Risiken kennen, sondern erfahren auch, wie Sie Schwachstellen in der eigenen IT aufspüren und beheben können, um sich so bestmöglich gegen Cyberattacken und Datendiebstahl zu schützen.

|

Februar 10.02 – 11.02.2026 |

Online-Workshop, 09:00 – 12:30 Uhr 10 % Frühbucher-Rabatt bis zum 13. Jan. 2026 |

|

Mai 19.05. – 20.05.2026 |

Online-Workshop, 09:00 – 12:30 Uhr 10 % Frühbucher-Rabatt bis zum 21. Apr. 2026 |

|

August 11.08. – 12.08.2026 |

Online-Workshop, 09:00 – 12:30 Uhr 10 % Frühbucher-Rabatt bis zum 14. Jul. 2026 |

|

November 18.11. – 19.11.2026 |

Online-Workshop, 09:00 – 12:30 Uhr 10 % Frühbucher-Rabatt bis zum 21. Okt. 2026 |

Sicherheitsexperte Björn Kaidel arbeitet bei der secuvera GmbH in den Bereichen Penetrationstests und Prüfstelle, wo er unter anderem eine Sicherheitsmethodik für einen internationalen Großkunden mitentwickelt und Produktprüfungen durchgeführt hat.

Der Workshop schult und sensibilisiert Entwickelnde, Product Owner, Scrum Master, Sicherheitsverantwortliche, Architekten und Administrierende für gängige Schwachstellen und empfohlene Gegenmaßnahmen.

(ilk)

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenAus Softwarefehlern lernen – Teil 3: Eine Marssonde gerät außer Kontrolle

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Top 10: Die beste kabellose Überwachungskamera im Test

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenSK Rapid Wien erneuert visuelle Identität

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenNeue PC-Spiele im November 2025: „Anno 117: Pax Romana“

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenDonnerstag: Deutsches Flugtaxi-Start-up am Ende, KI-Rechenzentren mit ARM-Chips

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenArndt Benedikt rebranded GreatVita › PAGE online