Apps & Mobile Entwicklung

„Next Gen Arc Family“: Intel bestätigt „Celestial“ mit Xe3 und zeigt XeSS 3 MFG

Intel Panther Lake alias Core Ultra 300 setzt auf die Xe3-Architektur, das ist seit heute offiziell. Die iGPUs firmieren wie Battlemage mit Xe2 dabei in der B-Serie. Doch eine C-Serie steht weiterhin auf der Roadmap: Intel hat dedizierte Grafikkarten mit Xe3 „Celestial“ als „Next Gen Arc Family“ bestätigt. Auch XeSS 3 MFG kommt.

Celestial alias Arc-C-Series mit Xe3 kommt

Während die Gerüchteküche seit Monaten über große Battlemage-GPUs (Arc B770 und B750?) zum Ende des Jahres spekuliert und hinter eine C-Serie mit Xe3 mindestens genau so lange große Fragezeichen gesetzt wurden, hat Intel zur Präsentation von Panther Lake quasi beiläufig mal wieder selbst über „Celestial“ gesprochen: Arc-Grafikkarten mit Xe3-Architektur stehen als „Next Gen Arc Family“ weiterhin auf der Roadmap.

Die Aussage ist eindeutig: Allen Spekulationen zum Trotz sind die dGPU-Bemühungen bei Intel noch keinem Rotstift zum Opfer gefallen. Ein Datum nennt die „Roadmap“ zwar nicht, aber geplant ist die Serie nach wie vor.

XeSS 3 kommt mit MFG auch für Battlemage

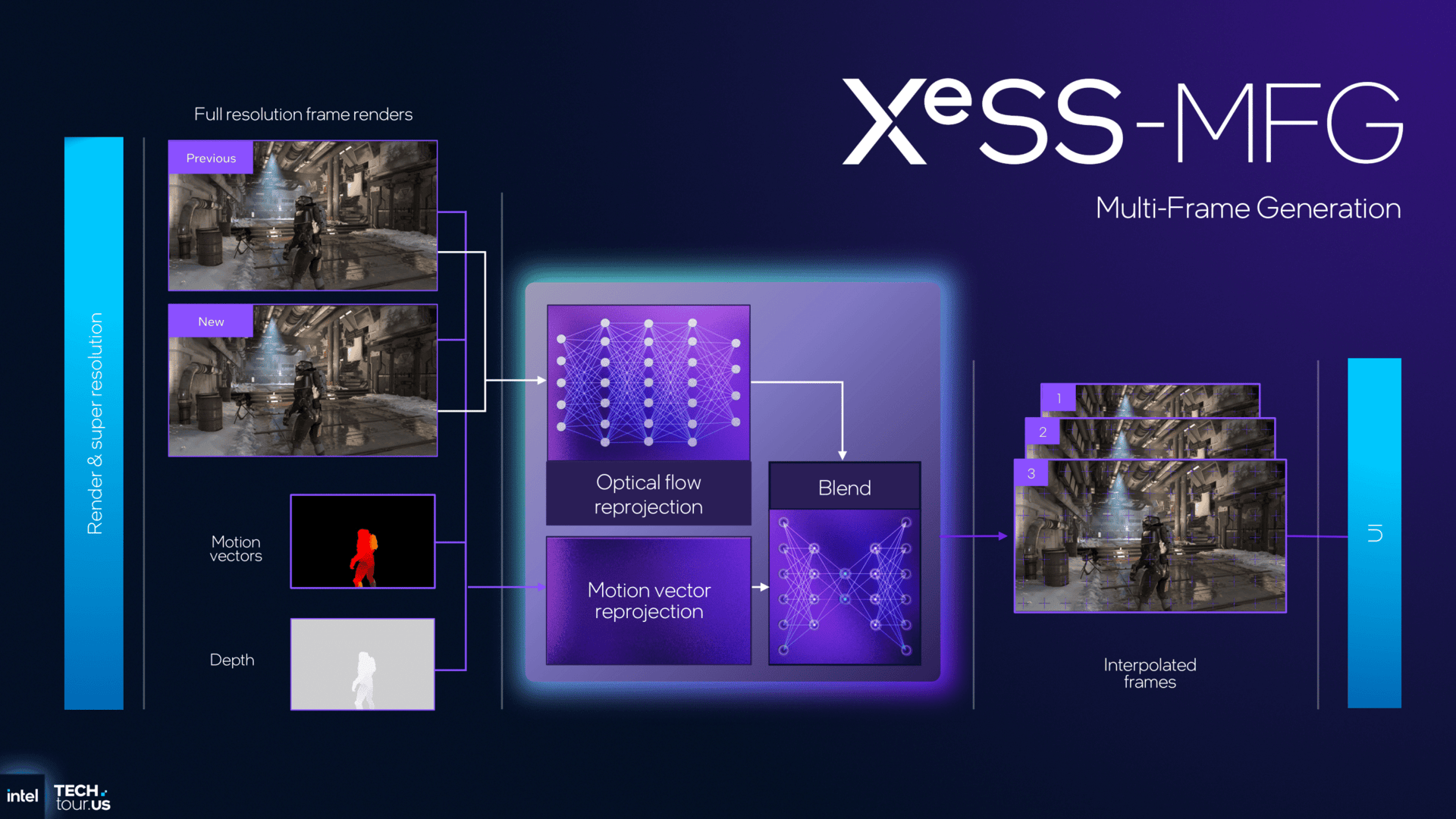

Xe3 bringt auch ein neues Software-Feature mit sich und das bereits für die iGPUs in Panther Lake alias Core Ultra 300: Auch Intel unterstützt mit XeSS 3 in Zukunft Multi Frame Generation. Auch Xe2 inklusive Battlemage soll MFG erhalten. Die entsprechenden Treiber dürften aber erst mit den ersten Xe3-iGPUs Anfang 2026 ausgerollt werden. Seit XeSS 2 bietet Intel bereits Frame Generation an.

Ob es bis zum Start von XeSS 3 im Jahr 2026 wirklich noch größere Battlemage-Grafikkarten geben wird, ist indes weiter ungewiss.

ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Intel im Vorfeld und im Rahmen einer Veranstaltung des Herstellers in Chandler, Arizona, unter NDA erhalten. Die Kosten für Anreise, Abreise und vier Hotelübernachtungen wurden von dem Unternehmen getragen. Eine Einflussnahme des Herstellers auf die oder eine Verpflichtung zur Berichterstattung bestand nicht. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.

Apps & Mobile Entwicklung

Spart bis zu 38 % mit Vernal

Am Black Friday bekommt Ihr nicht nur Saugroboter oder Smartphones deutlich günstiger. Auch hochwertige Büromöbel könnt Ihr Euch jetzt mit satten Rabatten schnappen. Das gilt ebenso für die höhenverstellbaren Schreibtische von Vernal, die Ihr jetzt bis zu 38 Prozent günstiger erhaltet.

Hersteller Vernal ist darauf spezialisiert, Euren heimischen Arbeitsplatz in eine echte Wohlfühloase zu verwandeln. Die hochwertigen Büromöbel werten Euer Homeoffice deutlich auf. Zum Black Friday bekommt Ihr die höhenverstellbaren Schreibtische des Unternehmens deutlich günstiger und könnt Euch auf qualitative und vor allem robuste Modelle freuen. Bis zum 5. Dezember habt Ihr hier unter anderem die Möglichkeit, das beliebte 4-in-1-Classic-Set zu einem richtig guten Kurs zu ergattern.

4-in-1-Set von Vernal: Dieser Schreibtisch ist (fast) perfekt

Der Vernal-Schreibtisch hat sich bereits in unserem Praxistest zum Classic-Set als solide und zuverlässige Wahl für den modernen Arbeitsplatz erwiesen – und auch nach längerer Nutzung bleibt dieser Eindruck bestehen. Technisch überzeugt das Modell vor allem durch seine hohe Stabilität: Die beiden Standbeine sorgen für einen wackelfreien Stand, selbst bei intensiver Nutzung. Die ergonomische Auslegung ist ebenfalls ein klarer Pluspunkt, denn der Tisch lässt sich stufenlos bis auf 1,26 Meter ausfahren. Damit ist er auch für größere Personen gut geeignet – selbst bei meiner Körpergröße von 1,86 Metern bleibt die Arbeitshöhe angenehm und rückenschonend. Die elektrische Höhenverstellung funktioniert dabei dank des leisen Motors absolut reibungslos und ohne spürbare Verzögerungen.

Auch der Aufbau gestaltet sich unkompliziert und ist sogar für handwerklich Unbegabte gut zu bewältigen. Selbst bei einem Belastungstest mit 110 Kilogramm bleibt der Tisch stabil und zeigt keine Schwächen. Das Kabelmanagement ist durch eine zusätzliche Halterung und praktische Kabelklammern unter der Tischplatte gelöst – so bleibt der Arbeitsplatz aufgeräumt und übersichtlich. Die Tischplatten sind in verschiedenen Größen erhältlich (120 x 60 cm bis 200 x 80 cm) und können aus Spanplatte, Bambus oder Massivholz gewählt werden.

Besonders interessant ist das 4-in-1-Set, das neben dem höhenverstellbaren Schreibtisch auch ein V-Series-Regal, eine Tastaturschublade und ein Kabelmanagement-Set enthält. Zum Black Friday sinkt der Preis des Sets deutlich. Statt der regulären 589,95 Euro, zahlt Ihr jetzt nur noch 519,69 Euro. Sind Euch 70 Euro Ersparnis noch zu wenig, könnt Ihr zusätzlich den Code IAD7 nutzen, und sichert Euch so zusätzlich 6 Prozent Rabatt. Dadurch kostet das 4-in-1-Set des Vernal-Schreibtisches nur noch 488,77 Euro.

Seid Ihr also auf der Suche nach einem funktionalen, hochwertigen Schreibtisch, der sich stufenlos in der Höhe verstellen lässt und zudem richtig gut aussieht, solltet Ihr Euch das Angebot unbedingt näher anschauen. Ist die Classic-Variante nichts für Euch, könnt Ihr auch auf einen L-Schreibtisch oder das „Executive“-Modell ausweichen. Diese kosten jedoch etwas mehr. Ab dem 24. rutschen solche Modelle aber teilweise nochmal im Preis, es lohnt sich also, dann nochmal bei Vernal vorbeizuschauen.

Schnappt Euch die Bestellung mit etwas Glück kostenlos

Der Rabatt ist allerdings nicht das Einzige, was Euch am Black Friday bei Vernal erwartet. Das Unternehmen legt noch eine spannende Aktion obendrauf: Wer am 28.11. oder 1.12. einen Schreibtisch kauft, hat die Chance, seinen kompletten Einkauf erstattet zu bekommen (maximal 800 Euro). An diesen Tagen wird es fünf glücklichen Gewinnern ermöglicht, einen höhenverstellbaren Schreibtisch ganz nach ihren Wünschen vollständig kostenfrei zu erhalten.

Zudem lohnt sich ein Blick auf den Instagram-Kanal von Vernal am 27. November, denn dort werden Gutscheine im Gesamtwert von 3.000 Euro verlost. Diese Aktionen geben dem ohnehin schon attraktiven Angebot eine zusätzliche Motivation, bei der Anschaffung nicht nur auf Qualität, sondern auch auf mögliche Extras zu setzen.

Was haltet Ihr von der Black-Friday-Aktion? Könnt Ihr mit einem solchen Tisch etwas anfangen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Mit diesem Symbol kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, nextpit weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Vernal.

Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Apps & Mobile Entwicklung

Robotaxis: Waymo darf große Gebiete Kaliforniens autonom befahren

Das Robotaxi-Unternehmen Waymo hat die Erlaubnis erteilt bekommen, Hunderte Kilometer große, zusammenhängende Gebiete Kaliforniens autonom zu befahren. So ließe sich zum Beispiel von Los Angeles nach San Diego fahren. Noch bietet Waymo entsprechende Routen aber nicht an. Die Autos dürfen jetzt auch Freeways befahren.

Waymo darf von Los Angeles nach San Diego fahren

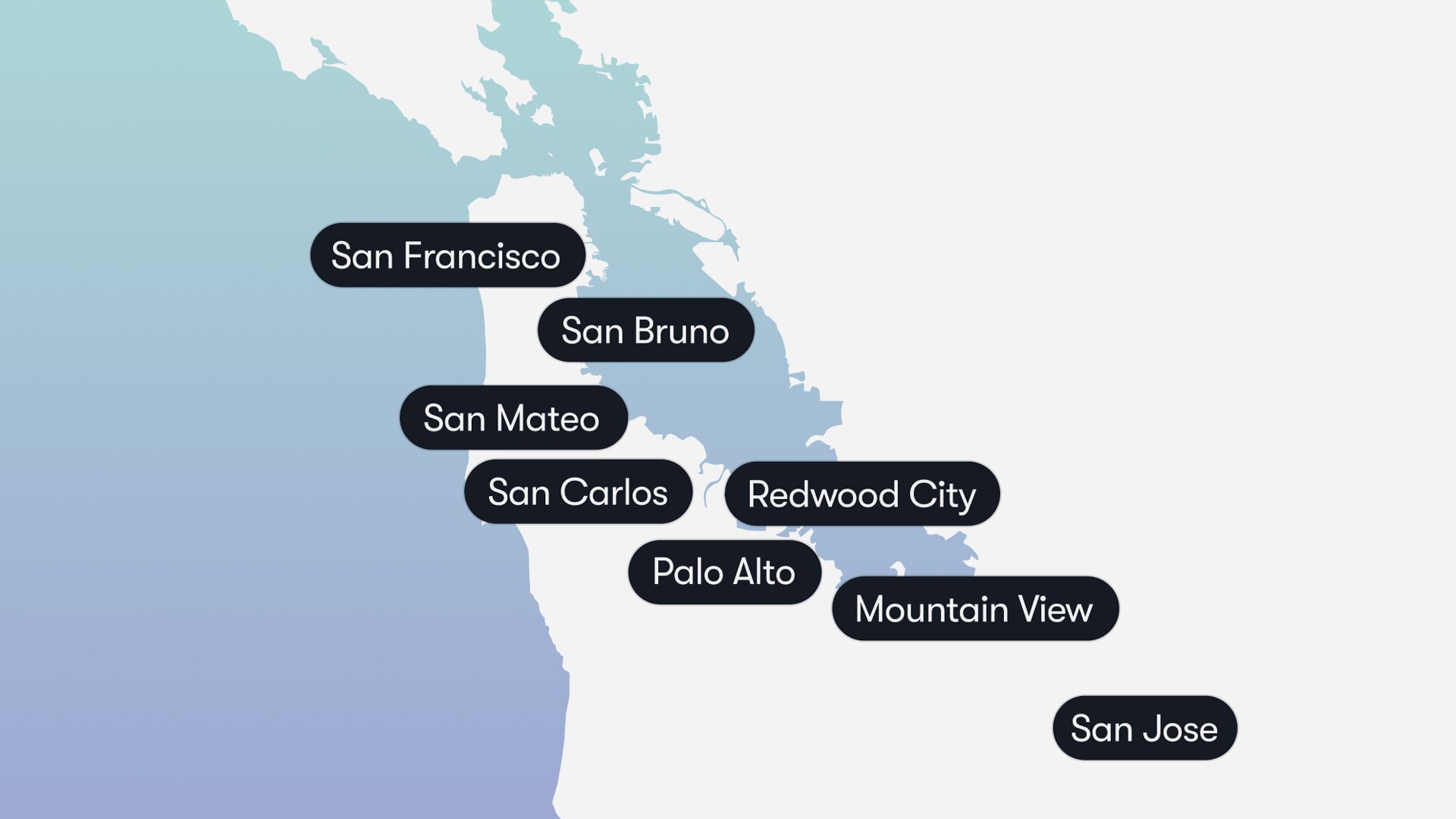

Das California Department of Motor Vehicles, die lokale Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle, hat Waymo die Erlaubnis erteilt, große, zusammenhängende Gebiete im Norden und Süden Kaliforniens vollständig autonom mit Robotaxis zu befahren. Eine Zone deckt dabei San Francisco, San José, Sacramento und benachbarte Gebiete ab. Fahrten über Distanzen von Hunderten Kilometern sind damit jetzt möglich. Zum Beispiel ließen sich mehr als 200 km am Stück von der kalifornischen Hauptstadt Sacramento nach San José im Süden der Bay Area zurücklegen.

Die zweite Zone umfasst den südlichen Küstenstreifen von Los Angeles bis San Diego kurz vor der mexikanischen Grenze. Das Gebiet fängt nördlich bei Thousand Oaks an und ermöglicht 260 km lange zusammenhängende Fahrten bis kurz vor Mexiko.

Expansion nach San Diego geplant

Die Zulassung bedeutet allerdings noch nicht, dass Waymo entsprechende Routen auch bereits anbietet. Sie ermöglicht jedoch eine künftige Expansion des Robotaxi-Unternehmens. Mit der Ankündigung einher ging, dass Waymo ab Mitte 2026 auch in San Diego autonome Fahrten gemäß Level 4 anbieten wird.

Waymo fährt jetzt über den Freeway

Waymo hat am 12. November das Fundament für die Expansion auf die Langstrecke geschaffen. Das Unternehmen bietet seit Kurzem auch Fahrten über die Freeways der westlichen San Francisco Bay Area, Phoenix und Los Angeles an. Das soll Fahrten zum Beispiel zum Flughafen von Phoenix oder aus Downtown Los Angeles heraus für Kunden vereinfachen.

Ein großes zusammenhängendes Gebiet, das über die Freeways erreichbar ist, ergibt sich damit auch in der Bay Area, wo jetzt Fahrten von San Francisco im Norden bis nach San José im Süden möglich sind – eine Strecke von rund 80 km am Stück. Waymo geht dabei schrittweise vor und offeriert die Autobahnfahrten noch nicht allen Nutzern. Auf dem Freeway sollen die Robotaxis künftig auch in Austin, Texas und Atlanta, Georgia fahren können.

Weitere Expansion in Florida und Texas

Waymo expandiert darüber hinaus weiter in Florida und Texas. Autonome Fahrten ohne Begleitpersonal bietet das Unternehmen jetzt auch in Miami und Orlando sowie in Dallas, Houston und San Antonio an.

Apps & Mobile Entwicklung

Per Update: Überwachungskameras erhalten Gratis-Funktion

Smart Homes sind dabei, aufzurüsten. Matter 1.5 führt die lang erwartete Kameraunterstützung sowie ein intelligenteres Energiemanagement für Haushalte und Elektrofahrzeuge und neue Gerätetypen ein. Erfahrt, warum dieses Update größer ist, als Ihr denkt.

Während die allgemeine Einführung von Matter schmerzlich langsam war, sehen wir dieses Jahr solide Fortschritte. Nun wurde Matter 1.5 veröffentlicht, das neben Verbesserungen beim Energiemanagement und bei Garagentoren auch die lang erwartete Unterstützung für Kameras mitbringt. Dies macht das Update 1.5 zu einem bemerkenswerten Update, das für viele Nutzer das Warten wert ist, wenn man bedenkt, dass Smart Home und Sicherheitskameras ein sehr beliebtes Produktsegment sind.

Kameras erhalten Matter-Protokoll

Laut der Connectivity Standard Alliance oder CSA führt Matter 1.5 vollständige Spezifikationen für Kameras ein. Das bedeutet, dass Matter-Kameras mit verschiedenen Smart-Home-Ökosystemen interoperabel sind, so dass Sie eine Kamera einer anderen Marke zu Plattformen wie Google Home, Apple Home und Amazon Alexa hinzufügen können. Matter 1.5 ermöglicht es Herstellern auch, bestehende Geräte zu aktualisieren und Matter-Unterstützung über Software-Updates hinzuzufügen. Dies hängt jedoch ganz von den Unternehmen ab.

In einer Nachricht an The Verge hat unter anderem Aqara seine Absicht bekundet, Matter-Updates für seine bestehenden Kameras bereitzustellen, während Amazon sagt, dass seinen aktuellen Ring- und Blink-Kameras die notwendige Hardware für Matter fehlt, was sich jedoch mit der nächsten Generation ändern könnte. Google hat noch nicht bestätigt, ob es seine bestehenden Kameras zertifizieren wird.

In den kommenden Monaten und im nächsten Jahr ist mit einer Reihe neuer Kameras zu rechnen, die Matter-fähig sein werden.

Eigenschaften von Matter-fähigen Kameras

Matter-Kameras unterstützen Live-Video- und Audio-Streaming, Zwei-Wege-Kommunikation und sowohl lokalen als auch Fernzugriff. Die Firmware fügt Multistream-Fähigkeit, Schwenk-Neige-Steuerung, Erkennungszonen und Privatzonen hinzu. Für die Aufzeichnung können Benutzer zwischen kontinuierlichen oder ereignisbasierten Optionen sowie zwischen Cloud- und lokaler Speicherung wählen. Für den plattformübergreifenden Zugriff sind möglicherweise Cloud-Speicher-Abonnements für die Fernanzeige erforderlich.

CSA weist auch darauf hin, dass die Hersteller eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die Aufzeichnungen implementieren könnten, obwohl dies von der jeweiligen Marke abhängt.

Matter 1.5 sorgt für ein intelligenteres Energiemanagement im Haus

Matter 1.5 führt ein verbessertes Energiemanagement durch einen neuen elektrischen Energiegerätetyp ein. Dieser standardisiert die Energiedaten von Versorgern und Netzbetreibern und ermöglicht es den Verbrauchern, den Echtzeit- und prognostizierten Energieverbrauch sowie den CO2-Fußabdruck zu sehen. Es funktioniert auch für Haushalte mit Solaranlagen und liefert Daten darüber, wie viel Strom die Anlage erzeugt und beiträgt.

Die Aktualisierung ermöglicht eine intelligentere Netzkommunikation und bietet Einblicke in Spitzenzeiten, um den Verbrauch anzupassen und die Kosten zu senken. Darüber hinaus unterstützt Version 1.5 nun auch Elektrofahrzeuge mit bidirektionalem Laden, so dass die Besitzer den Strom ihres Fahrzeugs mit ihrem Haushalt teilen können.

Auch andere Geräte profitieren von den neuen Spezifikationen, die eine vollständige Unterstützung von Schließvorrichtungen wie intelligenten Garagentoren und Toren sowie von Jalousien, Vorhängen und Markisen vorsehen. Es sind mehr Bewegungsarten enthalten, was eine größere Flexibilität bei Routinen und Zeitplänen ermöglicht. Schließlich werden in Version 1.5 Bodensensoren als Matter-Geräte kategorisiert, was eine intelligentere vernetzte Automatisierung mit anderen Produkten im Garten ermöglicht.

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten„Buongiorno Brad“: Warum Brad Pitt für seinen Werbejob bei De’Longhi Italienisch büffeln muss

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenCreator und Communities: Das plant der neue Threads-Chef

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events