Künstliche Intelligenz

Spaßprojekt: Fruit-Jam-Mini-Rechner im Kreditkartenformat als NES-Konsole

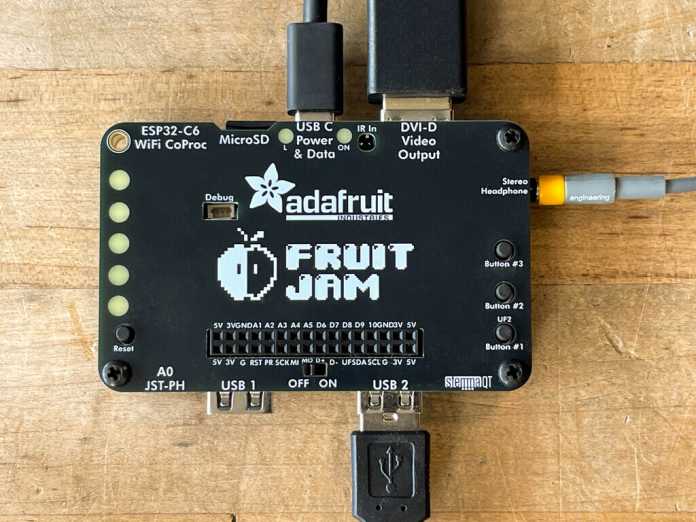

Adafruit hat mit dem Fruit Jam – Mini RP2350 Computer einen charmanten Winzling vorgestellt, der Retro-Feeling mit moderner Technik kombiniert. Auf einer Platine im Kreditkartenformat (ISO/IEC 7810 ID-1) stecken erstaunlich viele Features: Ein RP2350B-Dual-Core Cortex-M33-Mikrocontroller (150 MHz), 16 MB Flash und 8 MB PSRAM, USB-C, Micro-SD-Slot, HDMI-kompatibler DVI-Ausgang, Stereo- und Mono-Audio, ein 2-Port-USB-Hub für Maus, Tastatur oder Gamepads, einen extra ESP32-C6 für WLAN sowie diverse GPIOs und NeoPixel für optische Spielereien.

(Bild: John Park)

Das Kit (39,95 US-Dollar) kommt inklusive Top-Plate, Mini-Speaker und Bumperfüßen. Angeschlossen an Monitor, Tastatur und Maus wird der Fruit Jam unter anderem zu einem kleinen Retro-Computer für CircuitPython, Arduino oder PicoSDK-Projekte – und ja: „It can run Doom“.

Retro-Feeling mit NES-Emulation

(Bild: John Park)

Gemeinsam mit der Community hat Adafruit eine Anleitung veröffentlicht, wie sich der Fruit Jam als NES-Konsole nutzen lässt. Möglich macht es der pico-infonesPlus-Emulator von Frank Hoedemakers, ursprünglich aus InfoNES hervorgegangen und für den RP2040 adaptiert. Neben der Bildausgabe via HDMI unterstützt der Emulator Onboard-Sound, DAC-Kopfhörerausgang, einen VU-Meter-Effekt über die verbauten Neopixel und sogar Zwei-Spieler-Modi – per USB-Controller plus Wii-/NES-/SNES-Classic-Controller über I²C. Für Besitzer eines passenden Gamepads ist damit der Aufbau einer handlichen Wohnzimmer-Konsole fast plug-and-play.

Zur Installation genügt es, die vorbereitete .UF2-Firmware auf den Fruit Jam zu flashen und ROMs (Homebrew ist die legale Wahl) auf eine SD-Karte zu kopieren. So lebt das Konsolenfeeling der 80er auf moderner Bastlerhardware neu auf. Der Fruit Jam ist nicht nur ein günstiger, vielseitiger Bastelrechner, sondern mit NES-Emulator auch ein echtes Retro-Gaming-Gadget.

Noch mehr Retro: Atari-Emulator im Make Magazin

Wer nicht nur Nintendo-Klassiker zocken, sondern auch in die Welt der Atari-Homecomputer eintauchen will, findet im aktuellen Make Magazin einen passenden Bauvorschlag. Dort zeigt Ulrich Schmitz, wie man auf Basis eines ESP32 einen Atari-800-Emulator samt Gehäuse und originalgetreuen Joysticks realisiert. Der Artikel erklärt die Emulation des legendären 6502-Prozessors und spezieller Atari-Chips wie ANTIC oder POKEY, gibt Tipps für Controller-Integration – und weckt garantiert Erinnerungen an Homecomputer-Zeiten.

(caw)

Künstliche Intelligenz

iX-Workshop: OWASP Top 10 – Sicherheitsrisiken für Webanwendungen verstehen

Über die häufigsten Sicherheitslücken in Webanwendungen informiert das Open Web Application Security Project (OWASP) in seinen Top Ten Web Application Security Risks.

Weiterlesen nach der Anzeige

Im iX-Workshop OWASP Top 10: Kritische Sicherheitsrisiken für Webanwendungen verstehen erklärt und demonstriert Björn Kaidel die Schwachstellen aus der Top-10-Rangliste und ihre Auswirkungen. Sie lernen dabei nicht nur die Risiken kennen, sondern erfahren auch, wie Sie Schwachstellen in der eigenen IT aufspüren und beheben können, um sich so bestmöglich gegen Cyberattacken und Datendiebstahl zu schützen.

|

Februar 10.02 – 11.02.2026 |

Online-Workshop, 09:00 – 12:30 Uhr 10 % Frühbucher-Rabatt bis zum 13. Jan. 2026 |

|

Mai 19.05. – 20.05.2026 |

Online-Workshop, 09:00 – 12:30 Uhr 10 % Frühbucher-Rabatt bis zum 21. Apr. 2026 |

|

August 11.08. – 12.08.2026 |

Online-Workshop, 09:00 – 12:30 Uhr 10 % Frühbucher-Rabatt bis zum 14. Jul. 2026 |

|

November 18.11. – 19.11.2026 |

Online-Workshop, 09:00 – 12:30 Uhr 10 % Frühbucher-Rabatt bis zum 21. Okt. 2026 |

Sicherheitsexperte Björn Kaidel arbeitet bei der secuvera GmbH in den Bereichen Penetrationstests und Prüfstelle, wo er unter anderem eine Sicherheitsmethodik für einen internationalen Großkunden mitentwickelt und Produktprüfungen durchgeführt hat.

Der Workshop schult und sensibilisiert Entwickelnde, Product Owner, Scrum Master, Sicherheitsverantwortliche, Architekten und Administrierende für gängige Schwachstellen und empfohlene Gegenmaßnahmen.

(ilk)

Künstliche Intelligenz

Microsofts Andromeda OS: Windows für das Surface Duo kann ausprobiert werden

Microsoft hatte ein Windows-Betriebssystem namens Andromeda OS für seine Surface-Duo-Geräte in Arbeit. Das angeblich schon 2018 gestrichene und erstmals 2022 geleakte Windows für Smartphones ersetzte Microsoft durch Android. Nun kann eine Vorschau-Version auf dem Surface Duo installiert und ausprobiert werden. Diese Version von Windows wäre eine Fortsetzung von Windows Phone gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Windows statt Android

Der Windows-Insider und Computerwissenschaftler Gustave Monce hat eine frühe Version von Microsofts Andromeda OS auf einem Surface Duo, das 2019 vorgestellt wurde, zum Laufen gebracht und für neugierige Bastler veröffentlicht, wie er auf X schreibt. Eine eigens eingerichtete Download-Seite enthält einen Link zum Build und einen weiteren zu einer Anleitung auf GitHub, die Nutzer durch die Installation von „Windows 8828080” – der Platzhaltername für Andromeda OS – führt.

Laut Monce läuft Andromeda OS nur auf der ersten Generation des Surface Duo. Die zweite Version des Windows-Geräts, das Surface Duo 2, werde aufgrund von Treiberproblemen nicht unterstützt.

Monce zeigt auf X außerdem einige UI-Elemente des mobilen Betriebssystems, wie ein Startmenü mit Live-Kacheln, die deutlich an Windows angelehnt sind. Dabei basiert Andromeda OS noch auf Windows 10.

Der Entwickler weist darauf hin, dass es sich lediglich um eine Vorschau-Version handelt, die weder fehlerfrei noch stabil sei. Zudem könnten bei der Installation sämtliche Android- und Windows-Daten verloren gehen. Er arbeite indes weiter daran, einige Probleme zu fixen, allgemeine Stabilitäts- und UI-Fehler dürften aber wohl nicht behebbar sein.

„Core OS” als einheitliches Windows für alle Geräte

Weiterlesen nach der Anzeige

Microsofts von Monce ausgegrabenes Andromeda OS kann als ein Überbleibsel der „One-Windows“-Plattform betrachtet werden, die der Softwarekonzern einst verfolgte. Ziel des Ganzen: Windows 10 sollte eine einheitliche Shell und eine vollständig modulare Architektur erhalten, mit der das OS auf jeder Plattform, jeder Gerätekategorie und Architektur laufen können sollte. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen verfolgte Microsoft mit Windows 11 die Entwicklung eines für PCs und Notebooks bestimmten Betriebssystems, während für die eigenen Smartphones der Surface-Duo-Reihe Android eingesetzt wurde.

Lesen Sie auch

Die Surface-Duo-Modelle waren jedoch nicht sonderlich erfolgreich, und die angepasste Android-Version war recht fehlerbehaftet und wurde eher stiefmütterlich gepflegt. Neue Android-Versionen erschienen zudem verspätet. Die Surface-Duo-Modelle gehören nunmehr auch der Vergangenheit an: Das erste Surface Duo erhielt im September 2023 das letzte Update, das Duo 2 im Oktober 2024.

Ein Nachfolger des Surface Duo scheint nicht in Sicht. Die zweite Generation erschien schon 2021. Zudem verließ Panos Panay, der federführende Verantwortliche für die Gerätekategorie, Microsoft im Jahr 2023 und wechselte zu Amazon. Auch weitere experimentelle Surface-Produkte wie das Surface Book oder Surface Studio waren unter seiner Führung entstanden.

(afl)

Künstliche Intelligenz

AI Slop: KI-Bilder als Problem für Youtube, Instagram und das Internet

KI-Bilder und KI-Videos sind auf allen gängigen Plattformen zu finden. Sie werden das Internet verändern. Wenn es sich um billig gemachte Inhalte handelt, die vor allem Aufmerksamkeit generieren sollen, spricht man von AI Slop. KI verwässert aber mindestens auch die Informationslage. Sie ist überall. Doch: Reaktanz ist eine zutiefst menschlich verwurzelte Reaktion – ein psychologisches Phänomen, bei dem Menschen Widerstand leisten, wenn sie sich in ihrer Freiheit oder Autonomie bedroht fühlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass viele Menschen KI-Inhalte bereits leid sind, zeigt sich nicht zuletzt an Protesten, Motzen und Ablehnen von KI-Themen, Inhalten und beispielsweise KI-Werbespots wie zuletzt denen von McDonalds und Coca-Cola. KI wird als neuer Praktikant gehandelt, wenn irgendwo etwas minderwertig erscheint. Und Witze über Gedankenstriche, KI-generierte LinkedIn-Beiträge und KI-Grafiken, die komplexe Themen vermeintlich einfach darstellen sollen, hat inzwischen wohl jeder gehört.

„Wir können unseren Augen nicht mehr trauen“

Dennoch geht der Instagram-Chef Adam Mosseri davon aus, dass KI-bearbeitete Bilder mehr als die Ästhetik von Social Media ändern werden. Seine düstere Prognose, die er in einem Endjahresbeitrag postet: „Wir werden unseren Augen nicht mehr trauen können.“ Während wir unser Leben lang bisher davon ausgehen konnten, dass Bilder echte Momentaufnahmen sind, wird sich das nun laut Mosseri ändern. „Das wird unangenehm – wir sind genetisch dazu veranlagt, unseren Augen zu trauen.“ Mosseris Lösung: Die besten KI-Tools entwickeln, aber auch sichere Labels für KI-generierte Inhalte sowie für authentische Inhalte. Wobei er mahnt: „Authentizität wird unendlich reproduzierbar.“

Gleichzeitig erklärt Mosseri das öffentliche Teilen von persönlichen Momenten für tot. Das sei es schon seit Jahren. Er meint, private Personen posten keine Fotos mehr aus ihrem Privatleben. Das habe sich in die Direktnachrichten verschoben. Auch die Statusmeldungen bei WhatsApp oder Signal dürften dazu beigetragen haben. Diese Ausdifferenzierung von Plattformen für verschiedene Zwecke ist schon eine Weile im Gange. Auf Social Media gibt es demnach nur noch professionellen Content.

Die Creator würden nun allerdings auf genau diesen „rohen Stil“ setzen und keine KI-beschönigten Bilder zeigen. Wenn perfekte Bilder billig zu erstellen sind, werden unperfekte Bilder zum Trend. Zur Reaktanz gehört, dass Menschen den Auslöser ablehnen, das Gegenteil tun von dem, was der Sender beabsichtigt. Aufdringliche Werbung führt zur Ablehnung. Paris Hilton war in den 90er-Jahren erst spannend, aber als die Menschen ihr überdrüssig wurden, wurde sie zum Hassobjekt.

Bekannte Quellen statt KI-Unsicherheiten

Mosseri geht außerdem davon aus, dass wir künftig mehr auf Hintergrundinformationen zu einem Account, einem Absender oder einem Inhalteersteller setzen werden, um vertrauen zu können. Das betrifft Social-Media-Konten ebenso wie Verlage und Medienunternehmen. Da KI-Antworten und Zusammenfassungen, ob in Suchmaschinen oder in Chatbots, immer auch mit falschen Informationen und Halluzinationen gespickt sein können, ist es möglich, dass Menschen zunehmend auf bekannte Quellen setzen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist zudem nicht nur leicht, einen Social-Media-Account mit KI-generierten Beiträgen zu füllen. Auch ganze Webseiten lassen sich im Nu dank KI erstellen – samt Fake News, Deep Fakes und einfach billiger Kopien. Im Zweifel stecken Menschen mit bösen Absichten dahinter, die Propaganda und falsche Informationen streuen wollen.

Bei Youtube soll jedes dritte Video, das einem neuen Nutzer angezeigt wird, inzwischen AI Slop sein – also billig KI-generierte Videos, die in der Regel monetarisiert werden sollen oder eben oft fragwürdige Informationen beinhalten. Das zeigt eine Recherche von Kapwing, einer Plattform für Video- und Bildbearbeitung, die freilich auch KI-Tools anbietet. In der Untersuchung ging es um die Frage, wie lukrativ billig hergestellte KI-Videos sind. Kapwing schätzt, dass zuletzt 117 Millionen US-Dollar an die Ersteller solcher Videos ausgeschüttet wurden.

(emw)

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenAus Softwarefehlern lernen – Teil 3: Eine Marssonde gerät außer Kontrolle

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Top 10: Die beste kabellose Überwachungskamera im Test

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenSK Rapid Wien erneuert visuelle Identität

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenNeue PC-Spiele im November 2025: „Anno 117: Pax Romana“

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenDonnerstag: Deutsches Flugtaxi-Start-up am Ende, KI-Rechenzentren mit ARM-Chips

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenArndt Benedikt rebranded GreatVita › PAGE online