Künstliche Intelligenz

SpO2-Messung mit Apple Watches: Patentinhaber fordert neues US-Importverbot

Im Patentstreit gegen Apple läutet Medizingerätehersteller Masimo eine neue Runde ein: Die US-Zollbehörde Customs and Border Protection (CBP) hat Apple gestattet, die Blutsauerstoffmessung der Apple Watch wieder freizuschalten. Das sei rechtswidrig und einseitig, betont Masimo in einer bei einem US-Bundesgericht eingereichten Klage. Sie richtet sich gegen die Zollbehörde, Krist Noem als Leiterin der übergeordneten Heimatschutzbehörde sowie zwei weitere Spitzenbeamte. Deren Vorgehen heble den Patentschutz aus, argumentiert die Firma.

Sie will die Zollbehörde gerichtlich zwingen, das durch die US-Außenhandelsaufsicht International Trade Commission (ITC) erlassene Importverbot der Apple Watch erneut durchzusetzen. Das Verfahren Masimo v US CBP et al ist am US-Bundesbezirksgericht für den Hauptstadtbezirk District of Columbia unter dem Az. 1:25-cv-2749 anhängig.

Überraschende Rückkehr der fehlenden Watch-Funktion

Apple hat vergangene Woche die Funktion überraschend per Software-Update auf US-Watches freigeschaltet, nachdem diese auf den dort neu verkauften Exemplaren mehr als anderthalb Jahre blockiert war. Die Uhr misst SpO2-Werte, Ergebnisse werden aber nur auf dem iPhone angezeigt, nicht auf der Uhr. Dieser Workaround sei durch eine frische Entscheidung der Zollbehörde zulässig, sagt Apple.

Es sei unverständlich, warum die CBP ihre eigene vorausgehende Entscheidung für die Durchsetzung des Importverbots plötzlich rückgängig gemacht hat, schreibt Masimo – zumal die neue Entscheidung ohne Anhörung beider Seiten erfolgt sei. Der Patentinhaber gibt an, davon erst durch Apples Freischaltungsankündigung erfahren zu haben.

Masimo verweist auf Apples riesige US-Investitionen

Durch die Blume erhebt Masimo einen weiteren Vorwurf gegen die Zollbehörde: Der plötzlichen Entscheidung zu Apples Gunsten ist nämlich Apples riesige angekündigte Investition von nun 600 Milliarden US-Dollar in den Heimatmarkt vorausgegangen, wie die Klageschrift nüchtern anführt. Apple-Chef Tim Cook überreichte dabei US-Präsident Donald Trump persönlich eine Glasscheibe mit Apple-Logo und Standfuß aus Echtgold.

Der Pulsoximeter-Spezialist Masimo und Apple führen seit mehreren Jahren einen Patentstreit. Masimo wirft Apple vor, Mitarbeiter abgeworben und Technik gestohlen zu haben, um der Apple Watch Blutsauerstoffmessung beizubringen. Apple weist die Vorwürfe zurück. Für den Konzern war es wichtig, die SpO2-Funktion zurückzubringen, schließlich steht in wenigen Wochen die Vermarktung neuer Modellgenerationen bevor: Neben der iPhone-17-Reihe dürfte Apple im September auch Ultra 3, Series 11 und SE 3 vorstellen.

(lbe)

Künstliche Intelligenz

MAN baut 2300 Jobs ab, Autobranche verliert in einem Jahr fast 50.000 Stellen

Die deutsche Autobranche muss eine Horrornachricht nach der anderen verkraften. Den nächsten Jobabbau verkündet der Lastwagen- und Bushersteller MAN, der rund 2300 Stellen in Deutschland binnen zehn Jahren abbauen will. Betroffen sind vor allem der Hauptstandort München mit 1300 Jobs, Salzgitter mit 600 und Nürnberg mit 400 Stellen. Die IG Metall nennt sogar noch etwas höhere Zahlen und bangt langfristig um Standorte.

Weiterlesen nach der Anzeige

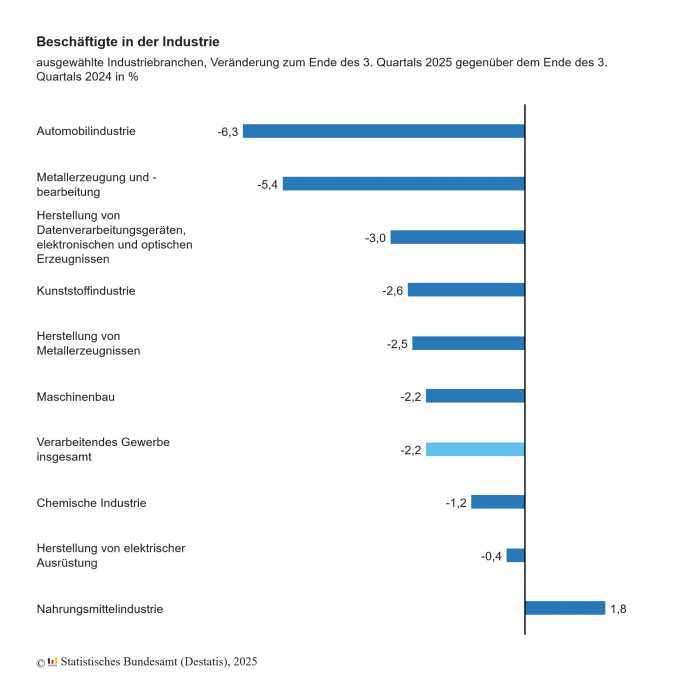

Wie tief die Krise in der deutschen Schlüsselbranche ist, zeigen neue Daten des Statistischen Bundesamts. Demnach arbeiteten in der Autoindustrie zum Ende des dritten Quartals gut 48.700 weniger Menschen als ein Jahr zuvor. Das ist ein Rückgang von 6,3 Prozent – „so hoch wie in keiner anderen großen Industriebranche mit mehr als 200.000 Beschäftigten“. Mit 721.400 Menschen sank die Beschäftigung in der Autoindustrie auf einen Tiefstand seit Mitte 2011.

Der Autoindustrie machen die stark erhöhten US-Zölle, eine globale Absatzflaute sowie die chinesische Konkurrenz gerade bei Elektrofahrzeugen zu schaffen. Zuletzt kam es zudem zu Lieferengpässen bei Chips des niederländischen Herstellers Nexperia. Autozulieferer seien vom Jobabbau in der Branchenkrise noch stärker betroffen als die Hersteller, erklärten die Statistiker. Es gibt wenig Aussicht auf Besserung: Zuletzt haben viele Unternehmen Jobabbauprogramme angekündigt, die noch über längere Zeit laufen. Dazu gehören Branchengrößen wie Bosch, ZF Friedrichshafen, aber auch Mercedes und Volkswagen mit seinen Marken, zu denen MAN gehört.

MAN will ohne Kündigungen auskommen

MAN erklärte zur Begründung der Sparmaßnahmen, der Konzern müsse sich dem anhaltend schwächelnden Truck-Markt in Deutschland anpassen und seine Kostenposition weiter verbessern. Zudem belasteten hohe Strom- und Arbeitskosten sowie der steigende Druck der asiatischen Konkurrenz. Der Stellenabbau solle aber „absolut sozialverträglich“ geschehen, wie ein Sprecher sagte. Kündigungen seien nicht geplant. IG Metall und Betriebsrat kritisieren die Pläne scharf. Diese gefährdeten auf lange Sicht die Existenz des Münchner Stammwerks, sagt Sybille Wankel von der IG Metall.

Die Gewerkschaft geht zudem von noch etwas höheren Zahlen als MAN aus. Sie rechnet langfristig mit dem Verlust von bis zu 2000 Arbeitsplätzen in München und 500 in Nürnberg. Die Gewerkschaft fürchtet etwa wegen der Verlagerung von Produktion nach Polen auch um Arbeitsplätze im Forschungs- und Entwicklungsbereich, die in den Mutterkonzern Traton ausgelagert sind. Der bayerische IG-Metall-Chef Horst Ott kündigte an, das MAN-Management zur Rede zu stellen. Er würde dem Vorstand dringend empfehlen, in Gespräche einzutreten und droht mit Eskalation. Wie genau das aussehen würde, sagte Ott nicht, betonte aber: Als IG Metall habe man „für jedes Problem das richtige Werkzeug. Welches wir dann einsetzen, hängt vom Gegenüber ab.“

120.000 Jobs in der Industrie verloren

Die Autobranche ist aber nicht die einzige, in der Stellen abgebaut werden. In der gesamten deutschen Industrie waren zum Ende des dritten Quartals laut Statistischem Bundesamt rund 5,43 Millionen Menschen beschäftigt – ein Rückgang von 120.300 oder 2,2 Prozent in einem Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Entwicklung der Beschäftigung in den einzelnen Branchen

(Bild: Destatis)

Die Daten zeigten, wo die Krisenherde in der deutschen Industrie liegen, sagte Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Insgesamt sei der Beschäftigungsabbau gemessen am Rückgang von Produktion und Aufträgen aber moderat. „Es ist noch nicht zu spät, den Großteil der Jobs in der Industrie zu retten.“

Auch Maschinenbau leidet

Einen größeren Stellenabbau gab es in weiteren Schlüsselbranchen wie dem Maschinenbau, der größten deutschen Industriebranche nach Mitarbeitern. Dort sank die Beschäftigung zum Ende des dritten Quartals um 2,2 Prozent auf rund 934.200 Menschen. In der Chemie gab es binnen eines Jahres einen leichten Rückgang um 1,2 Prozent auf 323.600 Beschäftigte und bei der Herstellung von elektrischer Ausrüstung um 0,4 Prozent auf 387.500.

Besonders stark fiel der Stellenabbau in der Metallerzeugung und -bearbeitung mit minus 5,4 Prozent aus sowie in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen mit 3,0 Prozent. Die einzige große Industriebranche mit Beschäftigungswachstum war laut Statistik die Nahrungsmittelindustrie mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 510.500 Menschen.

„Deutschland braucht ganzheitliche Industriepolitik“

Deutschland brauche angesichts der aggressiven Wirtschaftspolitik der USA und von China eine ganzheitliche Industriepolitik, sagt Ökonom Dullien. Die beiden Großmächte wollten die heimische Produktion ankurbeln. „Das geht auf Kosten der deutschen Industrie“, so Dullien. „Deutschland sollte die EU dazu anregen, selber Schlüsselbranchen zu definieren und den Binnenmarkt zu nutzen, um europäische Produktion in diesen Branchen zu fördern.“

Mehr über die Autoindustrie

(fpi)

Künstliche Intelligenz

Kollektiv statt Hierarchie: Ein deutsches Indie-Studio bricht mit Konventionen

In der Spielebranche kursieren erprobte Weisheiten, die den Einstieg in die Spieleentwicklung erleichtern sollen: Mach als erstes Spiel etwas Kleines, Überschaubares und Beherrschbares. Lass dein Studio langsam und nachhaltig wachsen. Und apropos Studio, mach dir Gedanken über einen einprägsamen Namen für dein Team.

Jakob Braun hat all diese Ratschläge in den Wind geschlagen. Den Namen für das Team hat ein Namensgenerator ausgespuckt. 2020 gründete Braun Active Fungus Studios nicht mit ein oder zwei Vertrauten, sondern mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und als Debut veröffentlichte sein Team ein komplexes Detektivspiel, in dem ein Physikatsberichtersteller ausgerechnet in der bayerischen Provinz des 19. Jahrhunderts ermittelt, inklusive bayerischer Mundart – ein Nischengenre mit Nischenschauplatz.

Obwohl der Studiogründer all das macht, wovor erfahrene Kollegen warnen, hat er Erfolg: Active Fungus Studios gibt es nun schon seit mehr als fünf Jahren und der nächste Publishing-Deal für ein neues Spiel ist bereits eingetütet. Ist das reines Glück? Oder hat das auch mit den besonderen Strukturen zu tun, die Jakob Braun in seinem Studio geschaffen hat und die in Deutschlands Spielebranche nahezu einzigartig sind?

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Kollektiv statt Hierarchie: Ein deutsches Indie-Studio bricht mit Konventionen“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

Künstliche Intelligenz

Studie zu privater E-Auto-Ladestruktur für Mehrfamilienhäuser

Der Kampf um die Zukunft der Elektromobilität in Deutschland entscheidet sich auch in den Tiefgaragen und Parkplätzen von Mehrfamilienhäusern. Entsteht dort gute Ladeinfrastruktur, kann das zum Hebel werden, um den Hochlauf zu beschleunigen, heißt es in einer aktuellen Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) im Auftrag des Bundesforschungsministeriums. Doch der Weg dorthin ist nicht leicht, wie der Überblick zeigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die meisten Elektroautos laden in Einfamilienhäusern

Aktuell werden rund 80 Prozent der Elektroautos zu Hause geladen, heißt es vom ISI. Das passiert vor allem in Einfamilienhäusern, wo das Anbringen einer Lademöglichkeit in der Regel verhältnismäßig einfach ist. Doch sehr viel mehr Wohnungen – meist zur Miete – finden sich in Mehrparteienhäusern. Dort ist also noch sehr viel mehr Potenzial für künftige Elektroautofahrer – allerdings sind die Bedingungen für Ladeinfrastruktur dort auch „herausfordernder“. Und dass es eine (private) Ladeinfrastruktur gibt, ist für viele Menschen eine Voraussetzung dafür, sich ein Elektroauto anzuschaffen.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich laut ISI vereinfacht: So sei ab 2026 in allen Bundesländern keine Baugenehmigung mehr nötig, um Ladepunkte einzurichten. Zudem profitierten private Ladepunkte von aktuellen Erleichterungen bei Netzentgelten und der Stromsteuer für bidirektionales Laden. Und bei Neubauten und Renovierungen gebe es Vorgaben zur Vorbereitung für Lademöglichkeiten. Dennoch sei die Umsetzung von Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern „weiterhin komplex“, heißt es vom Fraunhofer-Institut. Grundsätzlich haben sowohl Wohnungseigentümer als auch Mieter einen Anspruch, dass ihnen angemessene Umbauten für Ladeinfrastruktur erlaubt werden. Die Kosten – im Fall von Mietern gegebenenfalls auch für einen späteren Rückbau – müssen sie aber selbst tragen.

Wohnungswirtschaft noch zaghaft beim Aufbau

Für die Studie interviewten die Forscher auch kommunale Wohnungsunternehmen und Genossenschaften mit jeweils tausenden Wohnungen. Eine der zentralen Sorgen der Wohnungswirtschaft ist demnach, dass die künftige Nachfrage nach Ladepunkten als unsicher wahrgenommen wird. Oft lohne sich der Aufbau wirtschaftlich noch nicht. Zudem gebe es insbesondere in Städten oft nicht genug Stellplätze für alle Autos, sodass es zu Konflikten führen könne, wenn reine Elektro-Parkplätze ausgewiesen würden. Gleichzeitig kann Ladeinfrastruktur nach Ansicht der Autoren einen Standort für Mieter auch attraktiv machen. Das ist insbesondere dort relevant, wo das Wohnungsangebot größer als die Nachfrage ist.

Eine Umfrage unter 1472 Bewohnern von Mehrparteienhäusern mit eigenem Auto und häufig eigenem Stellplatz bestätigt die Bedeutung eigener Lademöglichkeiten. So wurde die heimische Wallbox am häufigsten als wichtigster Ladepunkt genannt. Dies galt insbesondere für Eigentümer. Sie wird von den Befragten auch klar als attraktivste Lademöglichkeit genannt. Dabei gaben die Befragten an, durchaus bereit zu sein, ein Stück zur nächsten Lademöglichkeit zu gehen. Gut die Hälfte würde dabei mehr als 100 Meter weit gehen, knapp ein Drittel sogar 250 Meter oder weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr zum Thema Wallbox

Eine wichtige Rolle spielt in der Regel auch, wie viel Geld für das Tanken ausgegeben werden muss. Fahrer von Verbrennern gaben in der Umfrage im Schnitt 11,64 Euro pro 100 Kilometern an, Fahrer von Elektroautos kamen mit 7,26 Euro billiger davon. Die theoretische Zahlungsbereitschaft im Fall, ein Elektroauto zu besitzen, fällt allerdings geringer aus. Sie lag in der Umfrage bei 6,84 Euro. Das entspricht dem Fraunhofer-Institut zufolge in etwa dem durchschnittlichen Haushaltsstromtarif.

Studie berücksichtigt Mieter unzureichend

Die im März und April befragten Personen waren in Bezug auf Geschlecht, Alter, Einkommen und Bundesländer „nahezu repräsentativ“ für Deutschland, Mieter waren allerdings unterrepräsentiert. Die Autoren mahnen eine verlässliche Unterstützung des Aufbaus von Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern an – inklusive finanzieller Unterstützung. Dadurch könnten Unsicherheiten abgebaut und die Wirtschaftlichkeit verbessert werden. Zudem müsse die rechtliche Komplexität zügig weiter reduziert werden.

„Beim Laden für Bewohnende von Mehrparteienhäusern gibt es keine One-size-fits-all-Lösung“, sagt Annegret Stephan, die das Projekt am Fraunhofer ISI geleitet hat. „Für einen effizienten Ausbau können unterschiedliche Lösungen ausgewählt und gegebenenfalls auch kombiniert werden. Neben den lokalen Gegebenheiten sind auch die Präferenzen der Bewohnenden entscheidend.“

Mehr zum Elektrischen Fahren

(fpi)

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten„Buongiorno Brad“: Warum Brad Pitt für seinen Werbejob bei De’Longhi Italienisch büffeln muss

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenCreator und Communities: Das plant der neue Threads-Chef

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R