Digital Business & Startups

Startup-Finanzierung: 5 Mythen über das Crowdinvesting

#Gastbeitrag

Crowdinvesting ist längst eine etablierte Finanzierungsmöglichkeit. Gründer:innen ist jedoch häufig unklar, wie sie diese Finanzierungsform nutzen können. Grund genug, mit den Mythen rund ums Crowdinvesting aufzuräumen. Ein Gastbeitrag von Sarah Hübsch.

Der Kapitalbedarf von Startups steigt immer mehr, wie der aktuelle Monitor des Startup-Verbandes zeigt. Neben klassischen Finanzierungsmöglichkeiten wie staatlichen Fördermitteln, Business Angels und Venture Capital bietet das Crowdinvesting eine mögliche Alternative. Gründer:innen ist jedoch häufig unklar, wie sie diese Finanzierungsform für sich nutzen können und schrecken vor dem vermeintlich hohen Aufwand zurück. Grund genug, mit den Mythen rund ums Crowdinvesting zur Startup-Finanzierung aufzuräumen.

Mythos #1: Crowdinvesting eignet sich nur für Startups in der Wachstumsphase

Tatsächlich gehen die Expertenmeinungen dazu auseinander, in welcher Phase sich ein Crowdinvesting für Startups lohnt. Fakt ist: Je frühphasiger ein Startup unterwegs ist, desto höher ist das Risiko für potenzielle Anleger/innen, weil sich die Entwicklung des Jungunternehmens schwerer abschätzen lässt. In der Wachstumsphase können Startups in der Regel bereits Erfolge vorweisen. Wenn hier dann typischerweise der Kapitalbedarf steigt, können sie mit Crowdinvesting weiter skalieren.

Das gilt allerdings nicht für jede Branche gleich: Unsere Erfahrung zeigt, dass B2C-Startups mit einem leicht zu erklärenden Geschäftsmodell und einer eigenen Community bei Social Media besonders gute Chancen bei der Crowd haben. Auch nachhaltige Startups haben mit ihrer inhaltlichen Überzeugung einen starken Ansatzpunkt, um die Crowd von sich zu begeistern.

Mythos #2: Mit Crowdinvesting können Startups nur wenig Kapital generieren

Wenn Unternehmen und Crowd gut zusammenpassen, dann ist es auf jeden Fall möglich, per Crowdinvesting einen niedrigen bis mittleren Millionenbetrag einzusammeln wie die Beispiele Vytal, Lemonaid oder Tomorrow zeigen. Im Rahmen der zweiten Crowdinvesting-Kampagne 2021 hat Tomorrow innerhalb von 24 Stunden über acht Millionen Euro eingesammelt. Bis heute hat die Crowd sogar schon mehr als 14 Millionen Euro in das nachhaltige Banking-Startup investiert. Große Tickets sind also möglich, aber das hängt viel von der Plattformwahl und einer guten Kampagnenplanung ab.

Mythos #3: Ein Crowdinvesting bedeutet für Startups einen hohen Aufwand

Gutes Marketing und eine gezielte Kommunikation in Richtung der potenziellen Anleger/innen sind essenziell für den Erfolg des Crowdinvestings. Allerdings liegt dieser Aufwand nicht allein beim Startup: In der Regel arbeiten Crowdinvesting-Plattform und Unternehmen hier Hand in Hand, um einen reibungslosen Ablauf der Kampagne und einen größtmöglichen finanziellen Erfolg zu erreichen. Auf Seiten der Plattform liegt auch das Management der Anleger/innen und je nach Finanzprodukt die Abstimmung mit der Finanzaufsicht.

Ein wichtiger Aspekt für die Startups ist aber die Aktivierung der eigenen Community, die zusätzlich zu den Investor/innen der Plattform in das Unternehmen investieren können und sollen. Der Aufwand dafür zahlt aber auch auf weitere Unternehmensziele ein, denn potenzielle Crowdinvestor/innen sind gleichzeitig potenzielle Kund/innen.

Mythos #4: Wenn per Crowdinvesting nicht genug Geld zusammenkommt, scheitert das Startup öffentlich

Sollte das Startup weniger Kapital einsammeln als im maximalen Zielvolumen angesetzt wurde, bedeutet das nicht gleichzeitig ein Scheitern der Kampagne. Zum einen kann das Startup bereits in der Planungsphase verschiedene Szenarien durchspielen und ein flexibles Finanzierungsmodell entwickeln. Ziel dessen ist, auch mit weniger Kapital sinnvolle Meilensteine zu erreichen und das Unternehmen schrittweise auszubauen. Zum anderen entstehen während der Kampagne oft wertvolle Kund/innenbindungen, da sich Menschen aktiv mit dem Produkt oder der Dienstleistung auseinandersetzen. Für viele Interessent/innen steht dabei gar nicht die Höhe der eingesammelten Summe im Vordergrund, sondern die Innovation und das Potenzial der Geschäftsidee. Eine Kampagne, die authentisch kommuniziert, eine engagierte Community aufbaut und Markenbekanntheit schafft, kann daher auch bei geringerem Kapitalzufluss als Erfolg gewertet werden.

Mythos #5: Viele Investor/innen bedeutet viele Meinungen, in welche Richtung sich das Startup entwickeln soll

Nicht unbedingt! Beim Crowdinvesting sammeln Startups bilanzielles Fremdkapital ein, das sie aber wie Eigenkapital nutzen können, ohne dafür Stimmrechte abzugeben – wir sprechen hier von Mezzanine-Kapital. Die Crowd hat also per se kein Mitspracherecht, sondern fungiert “nur” als Geldgeber. So können Gründer:innen ihre unternehmerische Unabhängigkeit bewahren. Aber auch dieser Aspekt lässt sich beim Crowdinvesting ganz individuell ausgestalten: Beispielsweise hat Tomorrow extra eine Vertreterin der Crowd mit ins Advisory Board geholt, um der Crowd die Mitsprache doch zu ermöglichen.

Über die Autorin

Sarah Hübsch ist Business Development Managerin bei WIWIN, einer nachhaltigen Investmentplattform mit Sitz in Mainz. Dort ist sie Ansprechpartnerin für Startups und nimmt deren Erstprüfung vor, bevor sie in die detaillierte Projektprüfung und Kampagnenkoordination gehen.

WELCOME TO STARTUPLAND

SAVE THE DATE: Am 5. November findet unsere zweite STARTUPLAND statt. Es erwartet Euch wieder eine faszinierende Reise in die Startup-Szene – mit Vorträgen von erfolgreichen Gründer:innen, lehrreichen Interviews und Pitches, die begeistern. Mehr über Startupland

Startup-Jobs: Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? In der unserer Jobbörse findet Ihr Stellenanzeigen von Startups und Unternehmen.

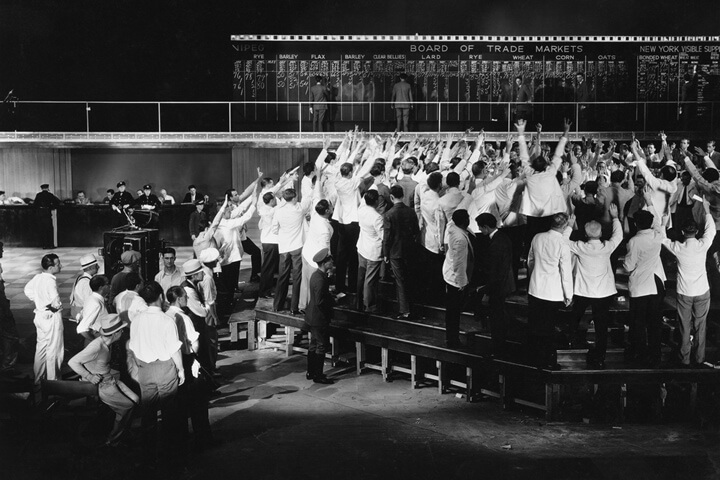

Foto (oben): Shutterstock

Digital Business & Startups

Toni Kroos’ Hallenliga bekommt 15 Millionen – und will international werden

Kurz nach Start der dritten Spielsaison kommt die Icon League von Toni Kroos und Streamer Elias Nerlich mit neuen News um die Ecke: Die Hallenfußball-Liga hat sich 15 Millionen Euro in einer Series-A-Finanzierung gesichert. Angeführt wird die Runde vom Münchner VC HV Capital.

Doch die Icon League bekommt nicht nur frisches Kapital von HV Capital: David Fischer, der bis dato Partner bei HV Capital war, wechselt als CEO zur Icon League. Die Rolle wurde für ihn neu geschaffen. Marc Goroll und Sascha Breese, die beiden Geschäftsführer der Icon League, betreiben das operative Geschäft in Deutschland weiter, heißt es.

Wir haben mit Fischer über den ungewöhnlichen Wechsel (Interessenkonflikt?) und seine Pläne für die Icon League gesprochen.

Digital Business & Startups

„Die meisten Firmen haben nur PowerPoint-KI“

Zehn Jahre KI-Gespräche, unzählige Learnings: Unser Autor Fabian Westerheide erklärt, warum Digitalisierung kein Projekt ist – sondern ein Prozess, den viele Unternehmen noch immer missverstehen.

Fabian Westerheide ist Gründungspartner des KI-fokussierten Venture-Capital-Investors AI.FUND und investiert seit 2014 privat über Asgard Capital in KI-Unternehmen. Als Strategieberater für öffentliche und private Institutionen beschäftigt er sich mit der Frage, wie Künstliche Intelligenz in Organisationen ankommt – und warum sie dort oft scheitert. In diesem Beitrag teilt er seine wichtigsten Erkenntnisse aus zehn Jahren Gesprächen mit Mittelstand, Konzernen und Startups über digitale Transformation.

Es klingt fast absurd: Während Startups fieberhaft neue KI-Lösungen entwickeln, fehlt es in vielen Unternehmen noch an der Fähigkeit, sie überhaupt zu erkennen – geschweige denn zu integrieren.

Die Innovation ist da. Die Probleme sind da. Doch sie treffen selten aufeinander. Warum? Weil Aufmerksamkeit und Struktur fehlen und weil viele Unternehmen glauben, Digitalisierung sei ein Projekt. Dabei ist sie ein Prozess.

Und dieser Prozess beginnt mit einer simplen, aber oft ignorierten Frage: Wie genau kommt Künstliche Intelligenz eigentlich ins Unternehmen?

Die Realität: Die meisten Unternehmen sind noch bei „PowerPoint-KI“

Seit über zehn Jahren spreche ich mit Führungskräften aus Mittelstand, Konzernen und der Startup-Welt. Und so beeindruckend die technologischen Fortschritte auch sind – das größte Bottleneck ist selten die Technik. Es ist die Organisation selbst.

Viele Führungskräfte sagen mir offen: „KI ist wichtig – aber in meinem Alltag habe ich unter 10 Prozent Kapazität, mich darum zu kümmern.“

Lest auch

Während Gründerinnen und Gründer sich zu 180 Prozent auf KI fokussieren, bleibt das Thema in etablierten Unternehmen meist ein Randaspekt. Und das bei einem Thema, das eigentlich ganz oben auf der Agenda stehen müsste: Automatisierung – mehr Output mit weniger Ressourcen.

Fachkräftemangel? Überall. Skalierbarkeit? Fehlanzeige. Effizienz? Meist am Limit.

Die Lücke liegt also nicht im Warum, sondern im Wie.

Wie es nicht funktioniert: KI als Projekt behandeln

Viele Unternehmen versuchen, KI mit klassischen Projekten zu integrieren: eine kleine Taskforce, ein Proof-of-Concept, ein hübsches Dashboard. Doch das reicht nicht. Denn: KI ist keine Software, die man einfach einführt. KI ist ein Denkmodell – ein neuer Layer in der Unternehmenslogik.

Digitale Transformation ist kein Meilenstein. Sie ist eine neue Betriebsweise.

Was es wirklich braucht

1. Bildung – nicht als Maßnahme, sondern als Kulturtechnik

In fast jedem Unternehmen gilt: 80 Prozent der Mitarbeitenden beschäftigen sich nicht mit KI. Sie wissen nicht, was es ist, was sie damit machen können – oder ob es ihren Job gefährdet. Wer Transformation will, muss die Menschen mitnehmen. Nicht mit Hochglanz-Slides, sondern mit echten Formaten. Zum Beispiel durch:

- personalisierte Lerneinheiten für unterschiedliche Rollen

- Workshops mit realen Use Cases aus dem Alltag

- Sessions speziell für Betriebsräte, um Sorgen abzubauen

- Townhalls und Deep Dives, die Führung sichtbar machen

- Lernangebote auf Abruf – von Grundlagen bis Integration

Der Unterschied zwischen Pilot und Produktivbetrieb ist oft ganz simpel: Wer versteht, was er tun soll, kann auch umsetzen.

Lest auch

2. APIs statt PowerPoints – Prozesse denken, nicht Tools

Transformation gelingt nicht durch Tool-Auswahl, sondern durch Prozessveränderung. Die entscheidende Frage lautet nicht: „Welche KI sollen wir kaufen?“ Sondern: „An welcher Stelle in unserem Prozess entsteht aktuell keine Wertschöpfung – obwohl sie möglich wäre?“

Gute Unternehmen denken in APIs, nicht in Abteilungen. Sie identifizieren, welche Bereiche sie selbst entwickeln – und ergänzen alles andere modular aus dem Ökosystem.

Dazu braucht es:

- eine offene Architektur,

- Zugriff auf API-first-Lösungen,

- ein Team, das versteht, wie sich Legacy-Systeme transformieren lassen

- und die Bereitschaft, Dinge neu zu denken – statt nur zu optimieren.

3. Eine Innovationseinheit mit echtem Mandat

Jede erfolgreiche digitale Transformation hat irgendwo eine Einheit, die Innovation wirklich operationalisiert. Ob als Stabsstelle, Tochterfirma oder Accelerator – entscheidend ist, dass sie:

- Technologien in reale Anwendungsfälle übersetzt,

- aktiv Startups und Partner scoutet.

- Budget und Entscheidungsspielraum hat und

- dass sie außerhalb des Tagesgeschäfts neue Wege gehen darf.

REWE Digital zeigt beispielsweise, wie das funktioniert: Mit eigenen Ausgründungen (z. B. Fulfillment Tools, Commerce Tools), Venture-Aktivitäten, Startup-Hubs und einer modernen Cloud-Architektur hat REWE die digitale Transformation nicht nur intern geschafft – sondern sich ein Innovations-Ökosystem aufgebaut, das heute neue Wertschöpfung erzeugt.

Lest auch

Ähnlich agieren BMW, Bosch, Volkswagen und Siemens – mit unterschiedlichen Modellen, aber einer gemeinsamen Erkenntnis: Innovation entsteht selten aus der Linie. Man muss Raum schaffen – für Kreativität, Prototypen und auch für Fehler.

4. Ökosystem statt Eigenbau

Gerade in „versteckten“ Bereichen wie Buchhaltung, Logistik, Einkauf oder Personalprozessen zeigt sich: Nicht alles muss selbst entwickelt werden. Im Gegenteil – die besten Lösungen kommen oft von außen: aus Startups, Plattformen oder spezialisierten Softwareanbietern.

Was es dafür braucht:

- aktives Partner-Scouting,

- Präsenz auf Tech-Events, Messen und Demo-Days,

- Company Building – aber abseits der Hauptstruktur sowie

- Open Innovation statt Silo-Denken.

Beispiele:

REWE rollt über die Startup Lounge neue Produkte direkt im Handel aus. BMW setzt auf das „Venture-Client-Modell“ – lieber Prototyp kaufen statt Equity.

Volkswagen trainiert 130.000 Mitarbeitende zu KI. Bosch investiert in Deep Tech für Nachhaltigkeit.

Das zeigt: Es gibt kein Patentrezept – aber viele gute Bausteine.

Gute Nachrichten: Es gibt für alles Anbieter – man muss nur hinschauen

Lest auch

Ob White-Label-Venture-Capital, KI-Workshops, Innovationsberatung oder Education-as-a-Service – der Markt ist voller Lösungen, die Unternehmen sofort nutzen könnten. Doch oft fehlt einfach jemand, der sich kümmert. Deshalb nochmal: Der größte Engpass ist nicht Technologie. Es ist Aufmerksamkeit.

Fazit: Wer heute KI will, muss dauerhaft Transformation können

Die wichtigste Erkenntnis aus über einem Jahrzehnt an Gesprächen, Projekten und Diskussionen lautet für mich: Digitale Transformation ist kein Sprint. Sie ist kein Projekt. Sie ist ein Betriebssystem.

Sie beginnt mit Bildung. Sie braucht Struktur. Sie lebt vom Ökosystem. Und sie endet nie.

Wer das akzeptiert, hat die besten Chancen – nicht nur, um KI ins Unternehmen zu bringen, sondern daraus eine echte, skalierbare Wertschöpfung zu schaffen.

Digital Business & Startups

Neuer CEO bei McMakler: Investor setzt auf Neustart nach Machtübernahme

Nach monatelanger Führungsstreitigkeiten holt McMakler einen neuen CEO: Steve Simmons übernimmt die operative Leitung. Hinter dem Schritt steckt offenbar der nächste Umbau unter Kontrolle der Hauptinvestoren.

McMakler hat einen neuen Chef: Zum 1. November 2025 hat Steve Simmons die Rolle des CEO übernommen. Der erfahrene Manager folgt auf Benedikt Manigold, der nach rund zwei Jahren an der Unternehmensspitze ausscheidet und insgesamt fast acht Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen bei McMakler tätig war.

Die Ernennung ist Teil einer strategischen Neuausrichtung, die von den Investoren Target Global und Kreos Fonds vorangetrieben wird. Auch im Beirat gibt es Bewegung: Max-Michael Mayer, Gründer des Proptechs Propertybase, wird dessen Vorsitzender.

Lest auch

Der Führungswechsel kommt nur wenige Monate, nachdem McMakler durch eine Notfinanzierung vor der Insolvenz bewahrt wurde. Im Sommer hatten Target Global und Kreos die Kontrolle über das Unternehmen übernommen, nachdem viele Altgesellschafter – darunter auch Gründer Felix Jahn – sich an der Kapitalerhöhung nicht mehr beteiligten.

Die neuen Mehrheitseigner nutzten die Gelegenheit, um die Unternehmensstruktur radikal zu verändern: Der Beirat wurde verkleinert, mit Investorenvertretern besetzt und erhielt weitreichende Vetorechte bei strategischen Entscheidungen, einschließlich der Geschäftsführungsposten.

Mit Simmons, der zuvor bei Propertybase und Lone Wolf Technologies tätig war, setzen Target und Kreos nun auf einen Manager mit internationaler Erfahrung in Umsatzsteuerung und Go-to-Market-Strategien. McMakler will damit offenbar die operative Führung professionalisieren und das Unternehmen nach Jahren der Krise stabilisieren.

Lest auch

Nach massiven Stellenstreichungen, einem noch laufenden Ermittlungsverfahren und einem tiefgreifenden Umbau steht das Proptech vor seiner nächsten Bewährungsprobe: den Weg in nachhaltiges Wachstum zu finden. Und das unter strenger Aufsicht seiner neuen Eigentümer.

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online