Künstliche Intelligenz

TI-Pflicht für die Pflege: Bürokratie & Wartezeiten bremsen Digitalisierung aus

Seit dem heutigen Dienstag gilt die gesetzliche Pflicht zur Anbindung aller ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen an die Telematikinfrastruktur (TI), die für den sicheren Austausch für Gesundheitsdaten gedacht ist. Ziel ist es, die digitale Kommunikation zwischen Pflege, Ärzten, Apotheken und weiteren Akteuren des Gesundheitswesens zu ermöglichen und so Arbeitsprozesse zu vereinfachen, Bürokratie abzubauen und die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

„Mitglieder berichten, dass die Anbindung an die TI teilweise mit einem nicht unerheblichen organisatorischen Aufwand verbunden war – insbesondere im Zusammenhang mit der Beantragung der erforderlichen Komponenten wie dem elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) oder der SMC-B-Karte für Pflegeeinrichtungen“, erklärt Bertram Grabert-Naß, der stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK) Nordwest heise online auf Nachfrage. Die Erfahrungen hätten gezeigt, „dass die Bearbeitungszeiten bei den Vertrauensdienstanbietern beziehungsweise beim elektronischen Gesundheitsberuferegister (eGBR) deutlich variiert haben, was die Planung und Umsetzung spürbar beeinflusst hat“, so Grabert-Naß.

Bisher geringer Nutzen

Aus Sicht vieler Pflegeeinrichtungen sei bislang „nur ein geringer konkreter Nutzwert im Versorgungsalltag gegeben“. Grundsätzlich biete der Kommunikationsdienst KIM, den es inzwischen fünf Jahre gibt, zwar „große Potenziale – etwa für den sicheren Austausch von Informationen und Dokumenten“, in der Praxis sei das System jedoch bisher nicht breit nutzbar, „da viele potenzielle Kommunikationspartner im Gesundheitswesen entweder noch nicht angeschlossen sind oder KIM trotz bestehender Anbindung bislang nicht aktiv nutzen“, so Grabert-Naß. Dem Fachdienst Care vor9 zufolge sind erst 9.500 von rund 32.000 Einrichtungen im Verzeichnisdienst der Gematik zu finden und können damit Daten über die TI austauschen.

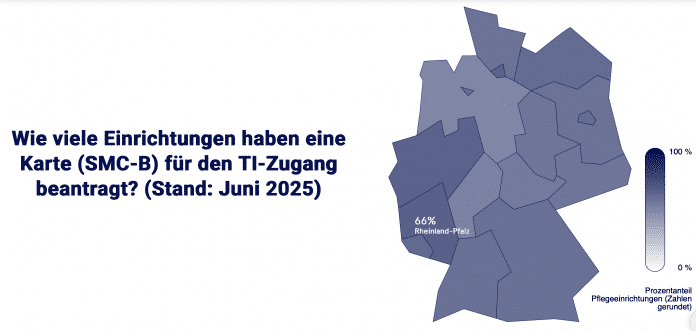

Eine Umfrage der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) unter 1460 Einrichtungen zeigt eine deutliche Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Demnach haben fast 90 Prozent der Einrichtungen eine für den TI-Anschluss notwendige SMC-B beantragt, doch nur ein kleiner Teil sei tatsächlich angeschlossen. Die Gründe dafür liegen laut BAGFW insbesondere bei überlasteten Softwarefirmen, langen Wartezeiten auf den elektronischen Heilberufsausweis (eHBA), die für die Beantragung der SMC-B Voraussetzung sind. Ebenso seien die bürokratischen Verfahren komplex.

Software-Anbieter noch nicht bereit

Die Kapazitäten aufseiten der Softwarefirmen seien erschöpft, Wartezeiten bis zur Installation des TI-Anschlusses die Regel. Auch Grabert-Naß zufolge waren „manche Branchensoftwareanbieter nicht frühzeitig auf die TI-Anbindung vorbereitet“. Bei technischen Problemen fehlt laut BAGFW oft eine auskunftsfähige Ansprechperson im Support, so die Kritik. Hinzu kommt Intransparenz bei den Kosten: Die Angebote zum TI-Anschluss sind für viele Einrichtungen schwer nachvollziehbar und liegen häufig über den refinanzierbaren Beträgen. Künftig sollen die Kosten aber von der TI-Pauschale gedeckt werden können, verspricht Prof. Dr. Dietmar Wolff vom Fachverband Informationstechnologie in Sozialwirtschaft und Sozialverwaltung (Finsoz) bei einer Informationsveranstaltung der Gematik.

Darüber hinaus sei der gesamte Prozess – von der Antragstellung über das Postident-Verfahren bis zur Rechnungslegung – laut BAGFW unübersichtlich, von einem hohen Verwaltungsaufwand geprägt und binde zusätzlich Zeit und Personal, was den ohnehin knappen Personalschlüssel weiter belaste. Viele Einrichtungen berichten von monatelangen Wartezeiten bis zum Erhalt der notwendigen Institutionskarten.

Pflege fordert vereinfachten Zugang

Die BAGFW fordert daher einen zentralen, digitalen Zugang zu allen TI-Komponenten über ein Online-Portal mit einmaliger Registrierung („once only“). Die Pflegeverbände betonen, dass die Digitalisierung und die TI-Anbindung einen echten Mehrwert für die Pflege bieten können. Um die hohe Motivation der Einrichtungen aufrechtzuerhalten, braucht es jedoch dringend mehr Anwendungsbereiche, einen vereinfachten Zugang und bessere Unterstützung bei der Umsetzung.

Nach Angaben der Gematik haben rund 60 Prozent der Pflegeeinrichtungen bereits die notwendigen Zugangskarten beantragt. Die tatsächliche Nutzung digitaler TI-Dienste wie KIM ist jedoch noch ausbaufähig. Wer bereits einen elektronischen Heilberufsausweis beantragt hat, kann beliebig viele SMC-B-Karten, Institutionskarten für die Anbindung der Einrichtungen an die TI beantragen.

In den meisten Bundesländern haben zwischen 50 und 60 Prozent der Pflegeeinrichtungen eine SMC-B-Karte beantragt.

(Bild: Gematik)

Sowohl für Software-Anbieter als auch für die Pflege werde es erst einmal keinen gesetzlichen Druck geben. Brenya Adjei, Geschäftsführer der Gematik, betonte auf der Informationsveranstaltung, dass die Pflicht vom Gesetzgeber stammt. Für die Pflegeeinrichtungen stellt die Gematik Informationen und praxisnahe Materialien wie Videos oder Checklisten bereit. In verschiedenen Aufzeichnungen der Gematik präsentieren 9 Anbieter, welche Module sie und teils auch ihre Partner bereits in der Pflegesoftware umgesetzt haben.

Cybersicherheit nachgefragt

Überlegt werde auch eine Möglichkeit, dem Pflegepersonal einen längeren Zugriff auf die elektronische Patientenakte zu ermöglichen, um die Prozesse zu vereinfachen, wie die Produktmanagerin für die ePA bei der Gematik, Lena Dimde, bei der Vorstellung des Status Quo sagte. Abgesehen von Fragen zur Finanzierung der TI, zu Fristen und Umsetzung, wurde auch nach der Sicherheit der ePA gefragt. Dazu hieß es von Adjei, dass die Angriffsszenarien der Sicherheitsforscher lediglich theoretisch gewesen seien. Bei der ePA hatte bisher jedoch regelmäßig nachgebessert werden müssen, da immer wieder auf Sicherheitslücken aufmerksam gemacht wurde. Teilweise wurden Sicherheitsmängel in der Vergangenheit auch nicht ernst genommen.

Erst vor kurzem hatte der Deutsche Pflegerat (DPR) „klare gesetzliche Vorgaben“ für die IT-Sicherheit in der Pflege gefordert. Er sieht aufgrund zunehmender Cyberangriffe und wachsender Digitalisierung ebenfalls dringenden Handlungsbedarf, um Pflegeeinrichtungen besser vor Angriffen zu schützen. „Auch außerhalb der KRITIS-Kategorien geraten Akteure des Gesundheitswesens, darunter Pflegeeinrichtungen, vermehrt ins Visier – etwa durch Ransomware, DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) oder Social Engineering“, hieß es dazu in einem Thesenpapier.

Mehr Verbindlichkeit gefordert

Bereits vor Monaten hatten Pflegeverbände darauf hingewiesen, dass das Ziel, alle Pflegeeinrichtungen bis Anfang Juli an die TI anzubinden, illusorisch sei. Das Verbändebündnis Digitalisierung in der Pflege hatte aufgrund bisheriger verschobener Fristen rund um die staatliche Digitalisierung mehr Verlässlichkeit und einen Zukunftsplan gefordert. Ebenso brauche die Digitalisierung in der Pflege eine nachhaltige Finanzierung.

Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (Bpa), sagte gegenüber dem Ärztenachrichtendienst, dass es noch eine „vollständig integrierte E-Rezept-Lösung für alle pflegerelevanten Arzneimittel und Hilfsmittel“, eine einfach nutzbare elektronische Patientenakte (ePA) mit Pflege-Schreibrechten sowie digitale Verfahren für Abrechnungen brauche, was aktuell noch nicht bei allen Abrechnungen und Krankenkassen möglich ist. Wichtig seien „effizientere Abläufe durch den digitalen Austausch von Dokumenten, Rezepten und Verordnungen“. Bisher müssten Praxen das E-Rezept „in der Regel ausgedruckt“ weitergeben, damit sie „irgendwie ins Heim gelangen, wo es anschließend in die Apotheke getragen wird.“ Die Kommunikation zwischen Ärzten und Pflegekräften über den KIM-Dienst, etwa beim Austausch über die Patienten, könne vieles erleichtern.

(mack)

Künstliche Intelligenz

DeepSeek V3.2-Exp: Neue Sparse Attention und halbierte API-Kosten

Das chinesische KI-Start-up DeepSeek hat mit V3.2-Exp eine experimentelle Version seines Sprachmodells veröffentlicht und gleichzeitig die Preise für seine API-Dienste um mehr als 50 Prozent gesenkt. Wie das Unternehmen auf seiner Hugging-Face-Seite mitteilte, markiert die neue Version einen Zwischenschritt zur nächsten Generation der KI-Architektur.

Das erst im Jahr 2023 gegründete Unternehmen, das Anfang des Jahres mit seinem R1-Modell für Aufsehen im Silicon Valley gesorgt hatte, arbeitet nach eigenen Angaben mit chinesischen Chipherstellern an der Weiterentwicklung seiner Modelle. Die neue Version V3.2-Exp baut auf dem älteren V3.1-Modell auf und führt eine neue Technik namens DeepSeek Sparse Attention (DSA) ein.

Die Sparse-Attention-Technologie soll die Effizienz bei der Verarbeitung langer Textsequenzen verbessern. Während herkömmliche Attention-Mechanismen bei großen Sprachmodellen alle Tokens gleichzeitig berücksichtigen, konzentriert sich DSA nur auf die relevantesten Bereiche des Inputs. Dies reduziert den Rechenaufwand laut DeepSeek erheblich, ohne die Qualität der Ausgabe wesentlich zu beeinträchtigen.

Parallel zur Modellveröffentlichung kündigte DeepSeek eine drastische Preissenkung für seine API-Dienste um mehr als 50 Prozent an. Die neuen Tarife gelten sofort und sollen dem Unternehmen helfen, mehr Nutzer zu gewinnen. Zum Vergleich bleibt das bisherige V3.1-Terminus-Modell bis zum 15. Oktober 2025 über eine temporäre API verfügbar.

Unterstützung durch Huawei und neue Datenformate

Huawei, der führende Anbieter von KI-Chips in China, kündigte an, dass seine Produkte das neueste DeepSeek-Modell unterstützen werden.

DeepSeek hat außerdem angegeben, dass die neuesten Versionen seiner Modelle mit simplen 8-Bit-Gleitkommawerten (Floating Point 8, FP8) umgehen kann, während an der Implementierung von BF16 (Brain Floating Point 16) gearbeitet wird. FP8 ermöglicht theoretisch Speichereinsparungen und schnellere Berechnungen, da es weniger Speicherplatz benötigt und die Matrizen vergleichsweise simpel sind. Obwohl FP8 weniger präzise ist als klassische Formate wie FP32, gilt es für KI-Anwendungen als ausreichend genau.

BF16 hingegen stellt einen Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Präzision dar. Die Unterstützung beider Formate soll es ermöglichen, große Modelle auch auf Hardware mit begrenzten Ressourcen zu betreiben.

API-Preise um 50 Prozent gesenkt

Mit der Preissenkung um mehr als 50 Prozent positioniert sich DeepSeek aggressiv im umkämpften KI-API-Markt. Das Unternehmen reiht sich damit in eine Reihe chinesischer Start-ups ein, die durch niedrige Preise Marktanteile gewinnen wollen. Input-Token kosten bei DeepSeek künftig 0,28 US-Dollar pro Million Token statt bislang 0,56 US-Dollar. Mit Cache sinkt der Preis sogar auf 0,028 US-Dollar. Eine Million Output-Token kosten 0,42 US-Dollar. Vorbehalte gegenüber chinesischen Modellen gibt es beim Datenschutz und der staatlichen Zensur Chinas.

(mki)

Künstliche Intelligenz

Lokale KI auf dem iPhone: Apple zeigt erste Beispiel-Apps

Mit der Veröffentlichung von iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 hat Apple die Voraussetzungen geschaffen, dass Dritt-Apps das lokale KI-Modell Apples auf dem Gerät nutzen können. Jetzt hat der iPhone-Hersteller in einer Pressemitteilung einige Beispiele hervorgehoben, was Entwickler aus dieser Möglichkeit gemacht haben.

Das Interesse der auf der Weltentwicklerkonferenz WWDC anwesenden Programmierer war groß, als Apple die Öffnung seiner KI ankündigte. Schon während der Veranstaltung experimentierten die ersten mit den Möglichkeiten. Für Entwickler ist die lokale Verarbeitung aus mehreren Gründen interessant: Neben dem Datenschutz können sie KI-Funktionen so auch verwenden, wenn das Gerät nicht oder nur schlecht mit dem Netz verbunden ist. Und für sie entfallen die Kosten, die für die Nutzung von externen KI-Modellen anfallen.

Vorteile für Entwickler

Von Nutzen ist das freilich nur, wenn die KI auch mit externen Lösungen wie von OpenAI oder Anthropic mithalten kann. Die jetzt veröffentlichten Apps zeigen, wo die Entwickler verlässliche Unterstützung durch Apples KI sehen. Ein großer Vorteil von Apples Lösung ist außerdem, dass die Antworten der KI zuverlässig in einem Format ausgegeben werden sollen, das von der App verarbeitet werden kann.

Die Videobearbeitungs-App „Detail: AI Video Editor“ erstellt etwa aus Entwürfen oder Gliederungen Teleprompter-Skripte. Für fertige Videos generiert die App automatisch Titel, Beschreibungen und Hashtags.

„SmartGym“ verwandelt einfache Beschreibungen des Nutzers in strukturierte Trainingspläne mit Sätzen, Wiederholungen und Pausen. Die App lernt aus Trainingsdaten, gibt personalisierte Empfehlungen mit Erklärungen und erstellt automatisch Trainingsnotizen sowie dynamische Begrüßungsnachrichten.

„Stoic“ generiert personalisierte Tagebuch-Prompts basierend auf vorherigen Einträgen und Stimmungen der Nutzer. Die App fasst vergangene Einträge zusammen, organisiert thematisch verwandte Einträge und bietet eine verbesserte natürliche Sprachsuche.

„Streaks“ schlägt Aufgaben in To-do-Listen intelligent vor und kategorisiert diese automatisch. Die App hilft bei der Organisation täglicher Routinen. Und „Lil Artist“ kombiniert KI-Texterstellung mit Bildgenerierung, um illustrierte Kindergeschichten zu erstellen. Kinder wählen Charaktere und Themen über die Benutzeroberfläche aus, was das Erlebnis zugänglicher macht.

In Swift integriert

Das Foundation Models Framework ist in Apples Programmiersprache Swift integriert. Anfragen an das KI-Modell mit drei Milliarden Parametern können direkt aus dem bestehenden Swift-Code gesendet werden. Durch die ausschließlich lokale Verarbeitung will Apple besonders beim Thema Datenschutz punkten. So können Entwickler auch nicht auf Apples Cloud-KI Private Cloud Compute zugreifen, während das zum Beispiel Nutzern der Geräte via Kurzbefehle-App möglich ist. Das Foundation Models Framework ist mit iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 verfügbar und funktioniert auf jedem Apple Intelligence-kompatiblen Gerät, wenn Apple Intelligence aktiviert ist.

(mki)

Künstliche Intelligenz

Chip-Gesetz: EU-Staaten fordern Strategiewechsel für Halbleiter-Führerschaft

Der European Chips Act zur Stärkung des europäischen Halbleitersektors ist zwar erst seit 21. September 2023 in Kraft. Dennoch rufen die EU-Staaten bereits nach gut zwei Jahren geschlossen nach einer umfassenden Novelle der Verordnung. Sie haben dazu am Montag eine Erklärung veröffentlicht. Darin fordern sie, mehr zu tun, um Europas Position in der globalen Halbleiterindustrie zu stärken und zu revitalisieren.

Anlass für das Papier, das die Mitgliedsstaaten am Montag an die EU-Kommission übergeben haben, ist die für 2026 geplante zielgerichtete Revision des Chip-Gesetzes.

Zweite Phase: Strategische Industrie

Die Unterzeichner sehen den Chips Act als einen ersten Schritt zur Stärkung des Halbleitersektors. Globale Wettbewerber investieren aber erheblich und ein Großteil der Wertschöpfung der Branche finde weiterhin außerhalb der EU statt. Daher sei es an der Zeit für eine zukunftsorientierte zweiten Phase des Chips Act.

Eine Reform sollte Europas derzeitige Schwachstellen beheben, auf geopolitische, technologische und ökologische Herausforderungen reagieren sowie dabei bestehende Stärken und neue Marktchancen nutzen. Die EU-Länder verlangen, den Halbleitersektor als strategische Industrie zu priorisieren – gleichrangig etwa mit Luft- und Raumfahrt oder Verteidigung. Er müsse als Schlüsselziel für Investitionen, Forschung und Entwicklung, Innovation sowie gegebenenfalls Schutzmaßnahmen behandelt werden.

Die ehrgeizigste Vorgabe des bestehenden Chip-Gesetzes ist die Steigerung des Weltmarktanteils Europas an der Halbleiterproduktion von etwa 10 auf 20 Prozent bis 2030. Dafür sollen insgesamt über 43 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen mobilisiert werden. Der EU- Rechnungshof kritisierte dieses Ziel im April aber als unrealistisch und zu breit.

Innovationsführerschaft und Resilienz

Die Länder drängen nun darauf, mit einem überarbeiteten Chips Act ein wettbewerbsfähiges europäisches Halbleiter-Ökosystem aufzubauen. Europa soll dabei die technologische Innovationsführerschaft an entscheidenden Punkten wie Materialien, Chipdesign, Ausrüstung und Fertigung weiterentwickeln.

Resilienz haben die Regierungen ebenfalls im Blick: ihnen liegt an einer stabilen und zuverlässigen Versorgung mit vertrauenswürdigen Halbleitern für Europas kritischste Sektoren, insbesondere in Zeiten globaler Störungen oder geopolitischer Unsicherheit.

Die Unterzeichner legen dafür fünf wesentliche politische Prioritäten fest. Sie wollen ein komplementäres Ökosystem mit europäischen Kooperationen und Allianzen aus den Bereichen Industrie, Forschung, Mittelstand sowie Startups errichten. Die für Wachstum innerhalb der EU wichtigen Rahmenbedingungen wie Genehmigungsverfahren, Netzzugang und Energieversorgung sollen passen.

Die Mitgliedsstaaten plädieren dafür, wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEIs) für strategische Halbleiterprojekte zu beschleunigen. Zudem soll ein europäischen Programm zum Fördern von Fähigkeiten mit bestehenden Halbleiter-Kompetenzzentren etabliert werden, um Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sowie Umschulungs- und Weiterbildungsinitiativen zu fördern. Hochqualifizierte Arbeitskräfte müssten gewonnen und gehalten werden.

Green Deal und internationale Partner

Einen weiteren Schwerpunkt wollen die Länder auf die Entwicklung von Halbleitern legen, die zur „grünen Wende“ beitragen. Sie beziehen sich dabei etwa auf energieeffiziente Chips, saubere Energieanwendungen und die Kreislaufwirtschaft. Die Halbleiterfertigung selbst soll grüner werden durch den Ersatz gefährlicher Stoffe und eine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien.

Letzter Punkt ist die globale Zusammenarbeit mit gleichgesinnten internationalen Partnern, um gegenseitig vorteilhafte Abhängigkeiten zu schaffen und eine widerstandsfähige globale Lieferkette aufzubauen. Aus der Bundesregierung haben das Wirtschafts- und das Forschungsministerium das Papier mitgeschrieben. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) überraschte die hiesige Halbleiterbranche im Juni mit der Ansage, das finanzielle Füllhorn für Chipfabriken drosseln zu wollen.

(vbr)

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 4 Wochen

Entwicklung & Codevor 4 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen