Künstliche Intelligenz

4chan will in Großbritannien verhängte Strafen nicht bezahlen

Ein Anwalt von 4chan hat angekündigt, dass das berüchtigte Image-Board von der britischen Medienaufsicht verhängte Strafen nicht bezahlen werde. Das sagte er der BBC und erklärte, Mitteilungen der Behörde namens Ofcom „begründen keine rechtlichen Verpflichtungen in den Vereinigten Staaten“. Obendrein nannte er die Ermittlungen der Aufsichtsbehörde Teil einer „illegalen Belästigungskampagne“ gegen US-amerikanische Tech-Firmen. Dem Anwalt zufolge hat das Ofcom eine vorläufige Strafe in Höhe von 20.000 Pfund (etwa 23.000 Euro) gegen 4chan verhängt, bei Nichtbefolgung der Vorgaben sollen demnach tägliche Strafzahlungen verfügt werden.

Ermittlungen nach Beschwerden

Hintergrund der Auseinandersetzung ist eine Untersuchung, die das Office of Communications im Juni eingeleitet hat. Anlass waren Beschwerden über angebliche illegale Aktivitäten, hieß es damals. Herausfinden wollte das Ofcom, wie 4chan mit illegalen Inhalten umgeht und ob der Dienste „angemessene Sicherheitsmaßnahmen“ umgesetzt hat, um User in Großbritannien vor illegalen Inhalten und Aktivitäten zu schützen. Im August hat die Behörde 4chan dann laut der BBC darüber informiert, dass die Plattform zwei Informationsersuchen nicht beantwortet hat. In der Folge wurde nun offenbar die Strafzahlung verhängt.

4chan ist seit Jahren berüchtigt für seine kontroversen Inhalte. Beiträge werden dort standardmäßig anonym abgegeben, Urheberrechte ignoriert und Beiträge mit politisch extremen und antisemitischen Inhalten toleriert. 4chan ist Quelle vieler Memes, aber auch Ausgangspunkt zahlreicher problematischer Internet-Phänomene – etwa die Verschwörungserzählung rund um „QAnon“. Auf dem Kurznachrichtendienst X erklärte die Anwaltskanzlei des Dienstes jetzt, dass US-Unternehmen ihre von der US-Verfassung garantierten Rechte nicht einfach aufgebe, nur weil ein „ausländischer Bürokrat ihnen eine E-Mail sendet“. Man werde alle Versuche, 4chan zu bestrafen, vor einem US-Bundesgericht bekämpfen.

(mho)

Künstliche Intelligenz

Mit Auto, Rad oder zu Fuß: So bewegt sich Deutschland

84 Minuten – so lang ist jeder von uns im Durchschnitt pro Tag unterwegs: am längsten freitags, am kürzesten sonntags, im Sommer öfter und im Winter weniger. Aber mit welchen Verkehrsmitteln kommt man von A nach B und welche Veränderungen gibt es? Antworten darauf gibt eine große Mobilitätsstudie im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums. Zentrale Ergebnisse: Die Bürgerinnen und Bürger gehen häufiger zu Fuß und fahren länger mit dem Rad. Im Nahverkehr wirkt das Deutschlandticket. Das Auto steht häufiger rum – bleibt vor allem auf dem Land aber unverzichtbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte, die Studie sei eine wichtige Entscheidungsgrundlage auf dem Weg in eine „attraktive Mobilität“ der Zukunft. Er betonte, die Bundesregierung wolle Mobilität in Stadt und Land „nach den Bedürfnissen“ der Menschen ermöglichen.

Anteile der Verkehrsmittel

Einer der wichtigsten Kennwerte der Studie „Mobilität in Deutschland 2023“ (MiD) ist der „Modal Split“. Er drückt die prozentualen Anteile der Verkehrsmittel am gesamten Verkehrsaufkommen und damit an allen zurückgelegten Wegen aus. Auch wenn Verkehr durch Routinen geprägt sei, wie es in der Studie heißt: Es gibt Veränderungen. Der Autoverkehr bleibt zwar mit Abstand das zentrale Verkehrsmittel, der Anteil liegt bei 53 Prozent aller Wege. Das betrifft Fahrer und Mitfahrende. Aber der Anteil sinkt im Vergleich zur MiD-Studie 2017 um vier Prozentpunkte.

Der Anteil des Fahrrads liegt stabil bei bundesweit 11 Prozent – wobei davon inzwischen gut 2 Prozentpunkte auf das E-Bike entfallen. Der öffentliche Verkehr geht leicht rauf auf 11 Prozent. Gewinner ist der Fußverkehr: Der Anteil ausschließlich zu Fuß zurückgelegter Wege wächst deutlich von 22 Prozent im Jahr 2017 auf 26 Prozent sechs Jahre später.

Bei den gefahrenen Kilometern ist der Anteil des Autoverkehrs mit 73 Prozent deutlich höher, weil vor allem längere Strecken mit dem Auto gefahren werden. Es folgt der öffentliche Verkehr – also vor allem Busse und Bahnen – mit einem knappen Fünftel, danach kommen das Fahrrad und reine Fußwege.

Autos stehen häufiger rum

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Anteil der Haushalte ohne Auto ist der Studie zufolge auf knapp unter ein Fünftel abgesunken – Haushalte mit mehreren Autos machen nun hingegen fast 30 Prozent der Haushalte aus. In Großstädten lebt ein deutlich größerer Anteil der Haushalte ohne Auto als in Kleinstädten und ländlichen Regionen. Aber: Fast die Hälfte der Autos wird an einem durchschnittlichen Tag nicht bewegt – 2008 blieb lediglich ein Drittel der Autos am Tag stehen. Auch die mittlere Fahrleistung ist auf etwa 26 Kilometer gesunken.

Die durchschnittliche Fahrzeit pro Fahrzeug pro Tag sinkt auf 42 Minuten. Die Parkzeiten zu Hause nahmen auf etwa 21 Stunden zu. Eine Erklärung: der Trend zum Homeoffice. Der Anteil des klassischen Berufsverkehrs mit Wegen von oder zur Arbeit geht laut Studie zurück.

Elektromobilität

Bei der Nutzung von Elektroautos und anderen Autos gibt es laut Studie seit 2017 eine deutliche Angleichung. Laut Studie 2017 wurden Elektroautos überwiegend für kurze Strecken genutzt – ein Hinweis, dass Reichweitenbedenken vorherrschten. Das habe sich geändert. Der Anteil für längere Strecken ab 30 Kilometern liege annähernd gleichauf mit den Weglängen, die mit Verbrennerfahrzeugen zurückgelegt werden. Nach wie vor seien aber nur etwa ein gutes Viertel der Elektroautos das einzige Auto eines Haushaltes. „Elektromobilität ist also weiterhin vor allem ein Phänomen von Haushalten mit mehreren Autos.“ Die E-Mobilität soll eine Schlüsselrolle für mehr Klimaschutz im Verkehr spielen.

Deutschlandticket

Der öffentliche Verkehr hat sich laut Studie dank des Deutschlandtickets im Nah- und Regionalverkehr von Einbrüchen in der Corona-Pandemie erholt. Das im Mai 2023 eingeführte bundesweit gültige Ticket im Nah- und Regionalverkehr hat das Tarifangebot stark vereinfacht und ist mit derzeit 58 Euro pro Monat günstiger als vergleichbare Abos zuvor. 16 Prozent verfügten zum Zeitraum der Erhebung der Studie zwischen Mai 2023 und Juni 2024 über ein Deutschlandticket.

Das Ticket ist beliebt vor allem in großen Städten mit einem gut ausgebauten ÖPNV. Die Studienautoren aber heben hervor, dass das Ticket auch im ländlichen Raum „nicht der oft erwartete Ladenhüter“ ist. Immerhin ein knappes Zehntel der Bevölkerung entscheide sich auch dort für dieses Angebot. Das Deutschlandticket wird auch nicht nur für den Weg zur Arbeit genutzt – fast ein Drittel der Fahrten sind Freizeitwege.

Bei der ÖPNV-Nutzung insgesamt gibt es aber laut Studie große Hindernisse. Für mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind keine oder schlechte Verbindungen ein Hindernis für die Nutzung – vor allem auf dem Land – gibt es oft ein mangelhaftes Angebot.

Ticket abgesichert

Beim Deutschlandticket gibt es Planungssicherheit: Es ist finanziell bis 2030 abgesichert. Nach dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat einer Gesetzesänderung zu. Demnach stellt der Bund bis 2030 pro Jahr 1,5 Milliarden Euro zum Ausgleich von Einnahmeausfällen bei Verkehrsanbietern zur Verfügung. Die Länder geben ebenfalls insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Ab Januar 2026 kostet das Ticket 63 Euro im Monat. Ab 2027 soll der Preis mit einem noch genau festzulegenden Index ermittelt werden.

Fußverkehr

Eine der deutlichsten Entwicklungen der Alltagsmobilität in Deutschland seit 2017 sei die Zunahme des Fußverkehrs, heißt es in der Studie. Dabei gelte: Es gibt wenige Arbeits- und viele Freizeitwege. Warum gehen die Menschen mehr zu Fuß? Studienautor Robert Follmer vom infas Institut sprach von einem bunten Mix aus Gründen. So gebe es mehr Hunde, die ausgeführt werden. Außerdem sei das Gesundheitsbewusstsein gestiegen, viele Leute zählten ihre Schritte. Es habe aber bereits bei der Studie 2008 einen hohen Fußgänger-Anteil gegeben.

Roland Stimpel vom Fußgängerverband FUSS sagte: „Die Menschen in Deutschland gehen immer mehr, weil es gesund, einfach, kostengünstig und umweltfreundlich ist. Aber viele Menschen brauchen mehr Sicherheit und bessere Wege. Das muss der Bund viel stärker fördern.“

Große Studie

Die Studie basiert laut Ministerium auf einer bundesweiten Befragung von Haushalten in mehr als 1.000 Städten und Gemeinden zu ihrem alltäglichen Verkehrsverhalten. Zwischen Mai 2023 und Juni 2024 seien über 218.000 Haushalte und rund 421.000 Personen befragt worden. Die Studie wurde bereits in den Jahren 2002, 2008 und 2017 erhoben.

(nen)

Künstliche Intelligenz

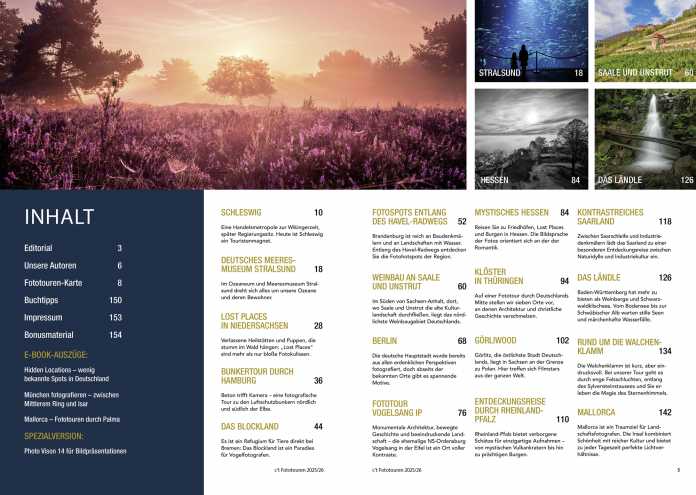

c’t Fotografie: Fototouren Deutschland V

Die Welt unter Wasser: Das Meeresmuseum in Stralsund

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Deutsche Meeresmuseum lockt mit spektakulären Unterwasserwelten und einer faszinierenden Vielfalt an Aquarien. Wer hier in Stralsund jedoch mit der Kamera auf Entdeckungsreise geht, wird schnell mit den erheblichen technischen Herausforderungen konfrontiert. Die fotografische Abbildung weicht oft deutlich von der visuellen Wahrnehmung des menschlichen Auges ab.

In den Ausstellungen und Aquarien des Deutschen Meeresmuseums dreht sich alles um unsere Ozeane und ihre Bewohner. Darin mit der Kamera abzutauchen ist so lehrreich wie herausfordernd.

(Bild: Sandra Petrowitz)

In dieser Ausgabe der c’t Fotografie Fototouren „Deutschland V“ stellen wir Ihnen die zwei Standorte des Museums in Stralsund vor: das futuristische Ozeaneum auf der Hafeninsel und das historische Meeresmuseum im ehemaligen Dominikanerkloster. Beide bieten grundlegend verschiedene fotografische Motive, teilen jedoch eine zentrale Schwierigkeit – ungünstige Lichtverhältnisse. Die Realität vor Ort ist oft ernüchternd, da viele Fotografen die technischen Anforderungen unterschätzen.

Die Ausstellungsräume sind bewusst abgedunkelt, um durch gezielte, meist blaue Lichtspots eine besondere Atmosphäre zu schaffen. Was für das Auge reizvoll wirkt, zwingt die Kameratechnik an ihre Grenzen und treibt die ISO-Werte in extreme Höhen. Während der Besucher farbenprächtige Korallen und Fische erkennt, herrscht für den Kamerasensor beinahe Dunkelheit. Die effektvolle Beleuchtung betont zwar die Farbenpracht der Meeresbewohner, täuscht aber über die tatsächlich sehr geringe Lichtmenge hinweg. Blitzgeräte sind zum Schutz der Tiere grundsätzlich untersagt.

In den Aquarien selbst erhöht sich der Schwierigkeitsgrad weiter, denn zur Dunkelheit gesellt sich die ständige Bewegung der Bewohner. Selbst vermeintlich statische Korallen pulsieren mit ihren winzigen Polypen, und Clownfische huschen unablässig zwischen den Tentakeln der Anemonen hin und her. Dieser Umstand schafft ein klassisches Dilemma: Längere Verschlusszeiten führen unweigerlich zu Bewegungsunschärfe, während eine kurze Belichtung das Bildrauschen drastisch erhöht. Erfolgreiche Aquarienfotografie ist dennoch möglich. Sie erfordert jedoch vor allem Geduld und eine gute Vorbereitung. Einige Tricks helfen, die Aufnahmen zu optimieren.

Als reizvollen Kontrast bietet das historische Meeresmuseum architektonische Motive. Hier treffen gotische Spitzbogenfenster auf moderne Vitrinen, das Rot der Backsteine kontrastiert mit dem Grau von Stahlkonstruktionen. Seit 1974 dominiert das 15 Meter lange Skelett eines Finnwals den ehemaligen Kirchenchor. Diese statischen Objekte sind fotografisch deutlich dankbarer als die agilen Bewohner der Aquarien.

Weitere Fototouren im Heft

Weiterlesen nach der Anzeige

Direkt vor den Toren Bremens wartet ein außergewöhnliches Naturparadies auf Entdeckung: Das Bremer Blockland vereint auf faszinierende Weise jahrhundertealte Kulturlandschaften mit einem der wertvollsten Naturschutzgebiete Norddeutschlands. In diesem Artikel nehmen wir Sie mit auf eine fotografische Reise durch eine Region, die trotz ihrer Nähe zur Großstadt eine erstaunliche Artenvielfalt beherbergt.

Erfahren Sie, wie niederländische Siedler bereits im 12. Jahrhundert diese einzigartige Marschlandschaft prägten und warum das Zusammenspiel von Gezeiten, Deichen und Wiesen heute ein Refugium für seltene Wiesenvögel und majestätische Greifvögel schafft. Wir zeigen Ihnen die besten Fotospots für stimmungsvolle Landschaftsaufnahmen bei Sonnenaufgang, verraten Ihnen, wann und wo Sie Rohrweihen bei ihren spektakulären Flugmanövern beobachten können, und geben praktische Tipps für die Tierfotografie in diesem besonderen Habitat.

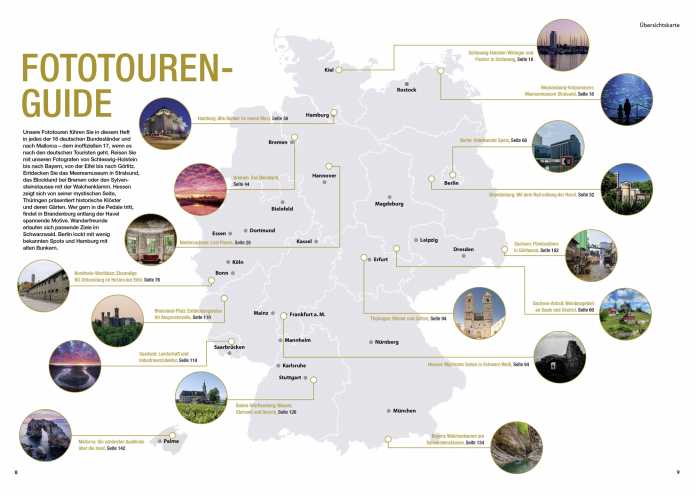

Übersicht der Fototouren

Wer durch Thüringen reist, begegnet nicht nur einer reich bewaldeten, sanft hügeligen Landschaft, sondern auch Orten, an denen die Zeit stillzustehen scheint. Klöster, Ruinen und verwunschene Gärten erzählen von jahrhundertealter Geschichte und bieten fotografisch Interessierten eine wahre Schatztruhe voller stiller Entdeckungen.

Fotograf Paul Hentschel nimmt Sie mit auf eine besondere Fototour zu sieben außergewöhnlichen Orten, wo Architektur und christliche Geschichte zu einer faszinierenden Einheit verschmelzen. Von den bizarren Mauerwinkeln der verfallenen Klosterruine Göllingen über die meditativen Kräutergärten in Veßra bis hin zum spektakulären Kontrast zwischen jahrhundertealten Gemäuern und moderner Glasarchitektur im Kloster Volkenroda – diese Orte leben von Dramatik, Licht und Geschichte.

Unser Beitrag zeigt Ihnen nicht nur, wo Sie die schönsten Motive finden, sondern auch, wie Sie fotografisch das Beste aus ihnen herausholen – respektvoll, achtsam und mit Blick für die Details, die diese besonderen Orte zu fotografischen Paradiesen machen.

Das Saarland – ein kleines Bundesland mit großer Wirkung für Fotografen! Zwischen der legendären Saarschleife und imposanten Industriedenkmälern erwartet Sie eine faszinierende Reise durch Kontraste, die es so nur hier gibt. In diesem fotografischen Reiseführer entdecken Sie fünf außergewöhnliche Locations, die das Saarland zu einem echten Geheimtipp für Naturfotografen machen. Von den dampfenden Wassergärten Landsweiler-Reden, wo sich Graureiher im warmen Nebel des Grubenwassers tummeln, bis hin zur weltberühmten Saarschleife, die bei Sonnenaufgang in mystischen Nebelschwaden versinkt.

Erleben Sie, wie sich Industriekultur und Natur zu einzigartigen Motiven verbinden: Besuchen Sie die Völklinger Hütte, ein UNESCO-Weltkulturerbe mit gigantischen Hochöfen und labyrinthartigen Rohrsystemen, wandern Sie durch die märchenhaften Sandsteinformationen des Kirkeler Felsenpfads oder lassen Sie sich vom romantischen Schiessentümpel in Luxemburg verzaubern.

Alle Themen der Ausgabe auf einen Blick.

Sie erhalten die Sonderausgabe der c’t Fotografie Fototouren Deutschland V für 12,90 Euro im heise shop. Dort finden Sie eine komplette Inhaltsübersicht und Informationen über das Online Zusatz-Material als c’t Fotografie-Download, dazu Vorschaubilder und das Editorial.

(tho)

Künstliche Intelligenz

Gehaltserhöhungen: Was ITler gern hätten und wozu Chefs bereit sind

Bei der Gehaltsentwicklung könnten für ITler bescheidenere Zeiten anstehen. Das geht aus der aktuellen Marktstudie der Personalberatung Robert Walters hervor, die der iX-Redaktion exklusiv vorliegt. Unternehmen agierten zunehmend wirtschaftlicher und können nicht mehr jährlich mit Gehaltssteigerungen mithalten, erklären die Personalexperten. Das bedeutet noch keine Einbußen, aber eine „Stabilisierung der Gehälter“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Schnitt um 3,6 Prozent könnten laut den für die Studie befragten Personalverantwortlichen die Gehälter im IT-Bereich steigen, was die derzeitige Inflationsrate von 2,3 Prozent übersteigen würde. Die Steigerung liegt leicht unter dem Durchschnittswert von 3,74 Prozent für alle befragten Branchen. Und deutlich unter dem, was die befragten ITler gerne hätten. Im Schnitt möchten sie 6,94 Prozent Zuschlag auf ihr Gehalt. 2024 lag der Zuwachs für ITler laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit bei 3,85 Prozent.

Erhöhungen nicht überall wahrscheinlich

Durchschnittswert heißt aber nicht, dass in jedem Unternehmen mit solchen Steigerungen zu rechnen ist. 71 Prozent der Befragten im IT-Feld gaben immerhin an, dass es in ihren Unternehmen wahrscheinlich (46 Prozent) oder sehr wahrscheinlich (25 Prozent) zu Gehaltserhöhungen komme. Bei 29 Prozent sei das aber unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich.

Wichtigster Faktor bei Gehaltsentscheidungen sei für die meisten Personalverantwortlichen (43 Prozent) die Geschäftsentwicklung und finanzielle Lage des Unternehmens. Für rund ein Viertel sei es der Mangel an Fachkräften und der Wettbewerb um diese. Nur rund 17 Prozent hätten die Gehaltsvorstellungen der Angestellten als stärksten Faktor genannt.

Die Chance auf gute Gehälter sei aber auch eine Frage der jeweiligen Spezialisierung. Die Nachfrage nach klassischen Softwareentwicklern sinke etwa, da viele Projekte eingestellt wurden, wie Arne Fietz, Manager IT bei Robert Walters, erklärt. Attraktive Vergütungsmöglichkeiten bieten sich aus seiner Sicht etwa für Solution Architects, Data- und KI-Spezialisten sowie Infrastruktur-Experten. Auch krisenfeste Branchen wie Banken, Immobilien oder Rüstung investierten weiterhin in ihre IT-Infrastruktur und seien so Garant für überdurchschnittliche Gehälter.

Recruiting und Bindung: Gehalt entscheidet

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gehaltsfrage zeigt sich der Studie nach auch immer wieder als wesentliches Hindernis, um Personal zu gewinnen oder zu halten. 62 Prozent der Personaler berichteten von zu hohen Gehaltserwartungen, die Einstellungen verhinderten – lediglich fehlende Qualifikationen auf dem Markt seien mit 65 Prozent ein noch größeres Recruiting-Hindernis. Und bei den Faktoren, die es für Firmen schwieriger machten, ihre Fachleute zu binden, rangieren zu geringe Gehaltssteigerungen oder Boni aufgrund der wirtschaftlichen Lage mit 55 Prozent weit vorn. Nur erhöhte Arbeitsbelastung aufgrund von Personalknappheit scheint mit 60 Prozent noch mehr Leute aus den Unternehmen zu scheuchen.

Für die Angestellten ist das Gehalt ohnehin das wichtigste Argument für ihren Arbeitgeber. 40,4 Prozent gaben das an – von allen anderen Faktoren hatte nur die Möglichkeit zur eigenständigen Arbeit genauso viele Nennungen.

Die Gehaltsstudie 2026 von Robert Walters basiert eigenen Angaben nach auf einer Auswertung interner Gehaltsdaten sowie einer Befragung von 644 Personalverantwortlichen und 856 Fach- und Führungskräften aus verschiedenen Branchen in Deutschland. Für den Bereich der IT wurden demnach 136 Kandidaten und 250 Personalverantwortliche befragt.

(axk)

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten„Buongiorno Brad“: Warum Brad Pitt für seinen Werbejob bei De’Longhi Italienisch büffeln muss

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenCreator und Communities: Das plant der neue Threads-Chef

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events