Apps & Mobile Entwicklung

Vertrauen wir Menschen wirklich weniger als Maschinen?

Es sollte eine Folge werden, in der sich alles um Achtsamkeits-Apps, emotionale Intelligenz und die „bessere Version unserer selbst“ dreht. Herausgekommen ist aber eher ein Fiebertraum einer gespaltenen Gesellschaft. Wir fragen in die Runde: Fällt es uns mittlerweile leichter, Apps und KIs zu vertrauen – als anderen Menschen?

Ja, irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Johanna hat letzte Woche mit dem überMORGEN so schön vorgelegt und u.a. über die App Ahead geredet, die sowas wie „Duolingo für emotionale Intelligenz“ sein möchte. Aber wie spricht man über eine App, die Dir vielleicht einen kleinen positiven Push gibt – wenn es draußen überall von Menschen wimmelt, die Dir dieses Stückchen Positivität direkt wieder aus der Hand treten wollen?

Reden wir lieber mit ChatGPT statt mit Menschen?

Die Erkenntnis sprang mich bei der Recherche zur heutigen Folge ebenso unvermittelt wie konsequent an: Wir optimieren uns selbst mit kleinen fancy Apps, nutzen KI-Chatbots wie ChatGPT als Therapeuten, Lebenshelfer und Freund – während wir als Gesellschaft so gespalten sind, dass wir einem Menschen überhaupt nicht erst zuhören wollen, sollte er eine andere Meinung vertreten. Sind uns die Maschinen mittlerweile echt so viel näher als die Menschen?

Wir versuchen all das im Podcast abzuklopfen. Wir wollen aufzeigen, dass wirklich vieles übel läuft, was unsere Gesellschaft betrifft – wir gleichzeitig aber glauben, dass wir mittelfristig eben doch noch in einer lebenswerten, utopischen Zukunft landen können. Daher hoffen wir, dass Ihr Spaß beim Hören habt. Sollte das so sein, dann bewertet uns gern positiv, und teilt die Episode mit den Leuten, die es wissen sollten!

Show Notes 164:

Apps & Mobile Entwicklung

Community-Benchmark: Wie läuft Anno 117: Pax Romana auf deinem System?

Alle Straßen führen zum Community-Benchmark! Anno 117: Pax Romana ist erschienen und bringt einen integrierten Benchmark-Modus mit. Weil die Aufbau-Serie aus Mainz im deutschsprachigen Raum außerordentlich beliebt ist, liegt das gemeinsame Sammeln von Benchmarks mit unterschiedlichsten CPUs und GPUs auf der Hand.

Anno 117 setzt für die alteingesessene Aufbauspiel-Reihe aus Rheinland-Pfalz zumindest grafisch schon direkt zum Release neue Maßstäbe. Die Entwickler von Ubisoft Mainz hüllen die Blütezeit des Römischen Reichs nicht nur optisch in eine tolle Grafik, denn neben der schicken Raytracing-Implementierung machen auch die vorbildlich glatten Frametimes und diesmal deutlich niedrigeren Anforderungen an die CPU richtig Spaß. Die Redaktion hat sich die Grafikqualität, die gebotenen Upsampling-Modi von Nvidia, AMD und XeSS sowie die Grafik-Presets und die Auswirkungen der Raytracing-Einstellungen bereits im Detail angesehen.

Außerdem gibt es CPU-Benchmarks und einen Wertungsüberblick. Fragen zur Technik des Spiels werden damit umfangreich beantwortet, allerdings immer aus der Perspektive eines Ryzen 7 9800X3D mit variabler Grafikkarte oder aber der GeForce RTX 5090 in Kombination mit unterschiedlichen Prozessoren. Wie sieht es aber aus, wenn ganz andere Komponenten aufeinander treffen, vielleicht nur 16 GB RAM verbaut sind oder aber Anno 117 beispielsweise auf dem Steam Deck gespielt wird? Gemeinsam kann die Community auf ComputerBase Benchmarks zu den unterschiedlichsten Systemen sammeln, die redaktionelle Tests in diesem Umfang niemals abdecken könnten.

Selbstverständlich erwartet die Redaktion aber von keinem Leser, Anno 117: Pax Romana einzig und allein für den Community-Benchmark zu erwerben, weswegen sich das Format in erster Linie an Spieler richtet, die das Römer-Aufbauspiel ohnehin bereits spielen oder zeitnah kaufen wollen.

Was wird getestet?

Für die Grafikkarten-Tests hat sich die Redaktion wie üblich manuell eine Benchmark-Sequenz zurechtgelegt, die einerseits repräsentativ für das allgemeine Spielgefühl ist, andererseits aber CPU und GPU gleichermaßen ordentlich fordert. Um das Hantieren mit Savegame-Dateien und damit einhergehende Komplikationen – wie etwa unbeabsichtigt freigeschaltete Erfolge – zu umgehen, wird für den Community-Benchmark allerdings auf den dankenswerterweise implementierten Benchmark-Modus im Spiel zurückgegriffen. Die Ergebnisse sind folglich nicht direkt mit denen aus dem Test der Redaktion vergleichbar, aber nichtsdestoweniger belastbar und insbesondere viel komfortabler zu ermitteln.

Das sind die Settings

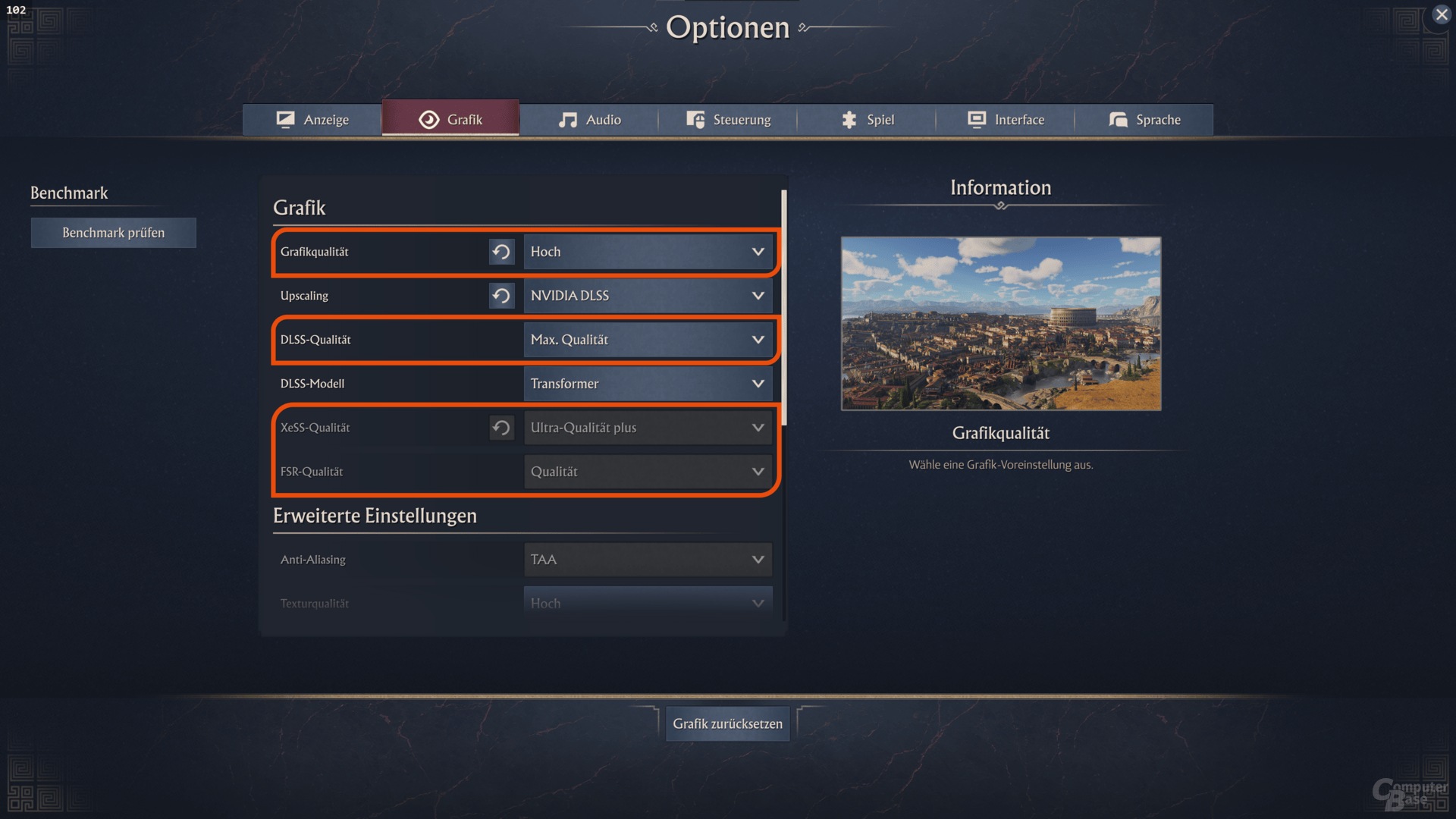

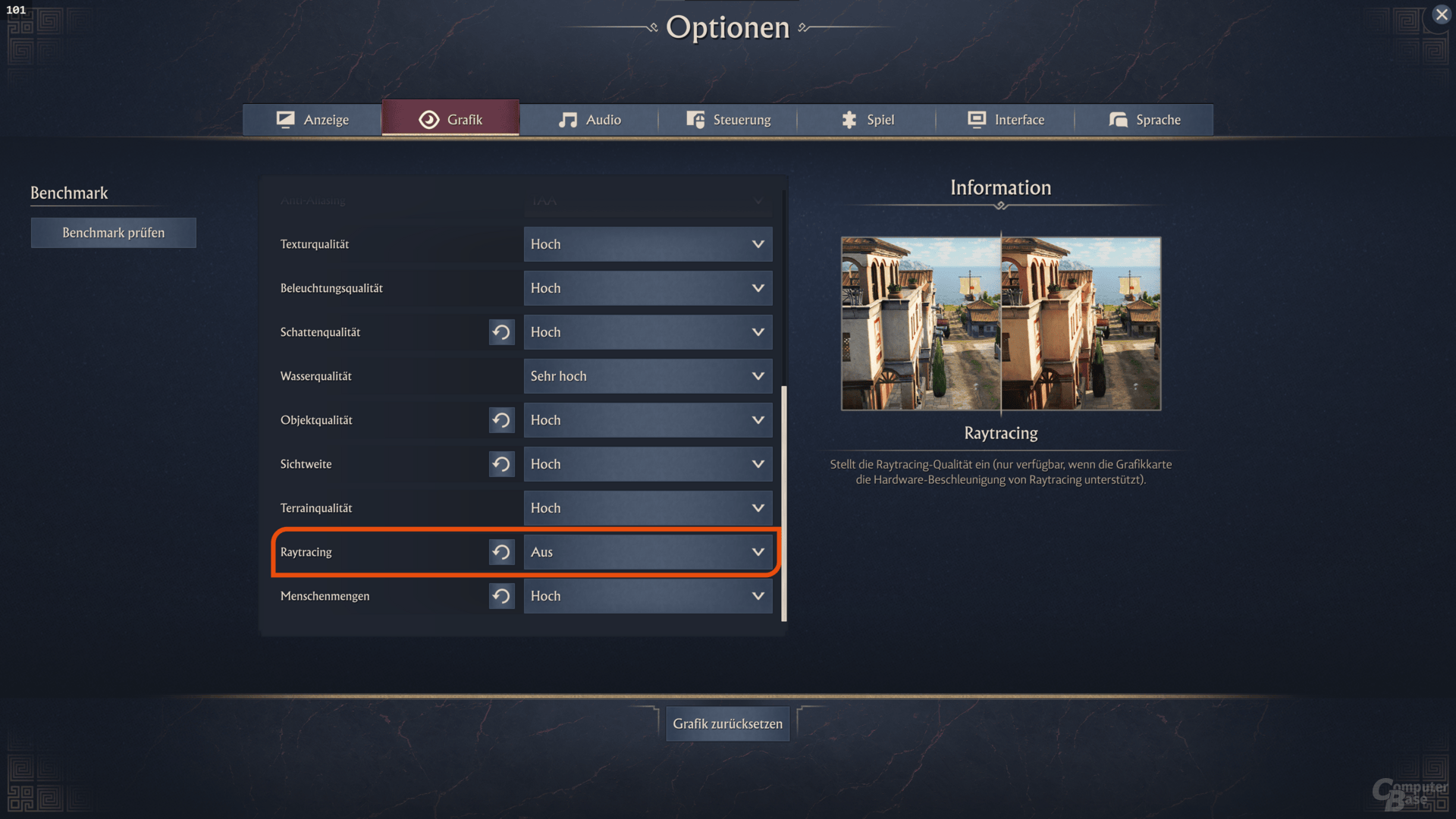

Bei den Benchmark-Profilen gibt die Redaktion wie üblich vier Auflösungen vor. Dabei werden WQHD (2.560 × 1.440), UWQHD (3.840 × 2.160) und UHD (3.840 × 2.160) mit maximalen Grafikeinstellungen getestet, wohingegen Full HD (1.920 × 1.080) erneut als Low-End-Fallback mit niedrigeren Einstellungen und ohne Raytracing dient.

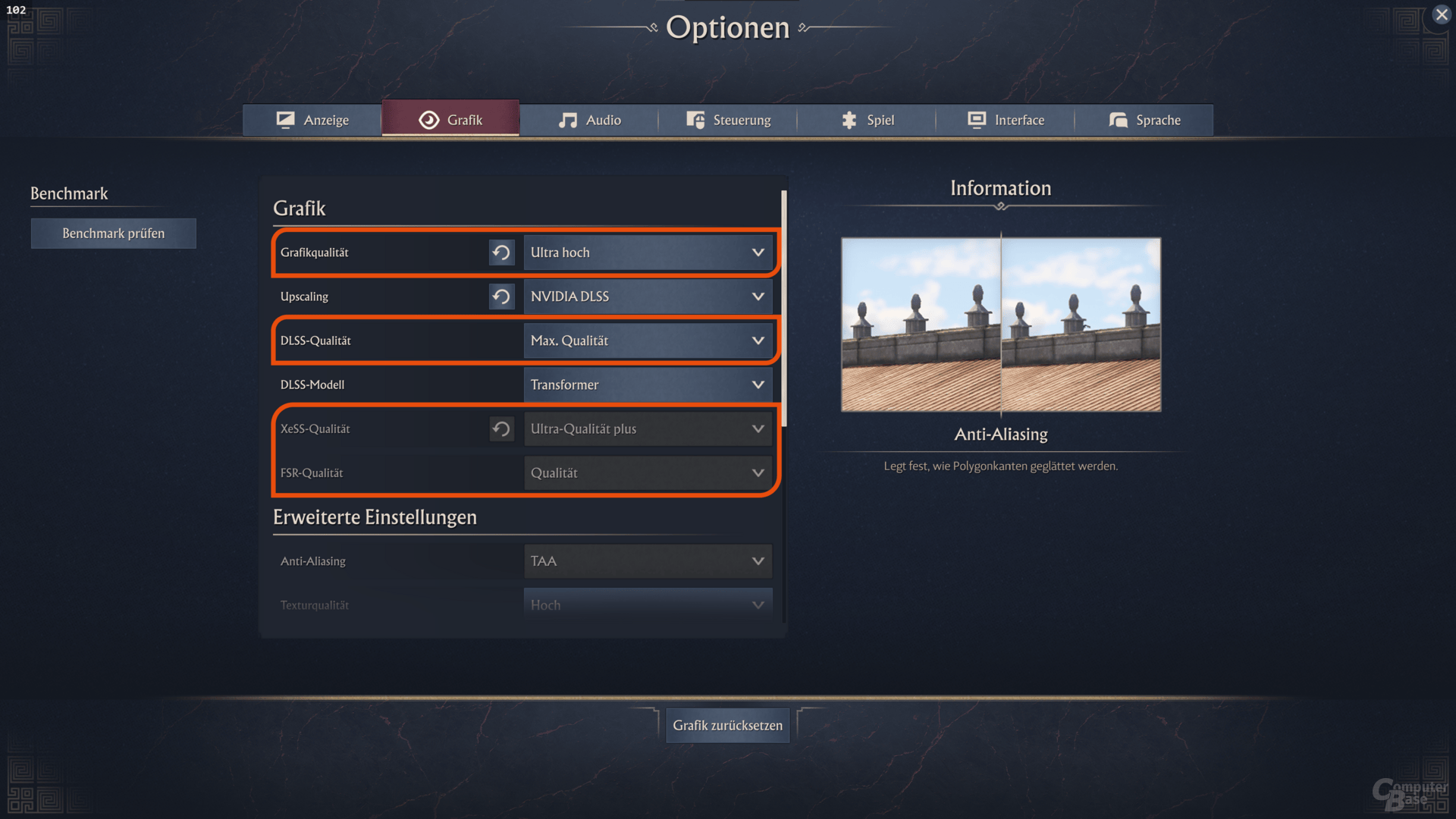

In jedem Fall kommt Upsampling im Quality-Profil zum Einsatz, das heißt mit einem Upscaling-Faktor von 1,5 respektive 66,6 Prozent. Die unterschiedlichen Techniken der drei Hersteller werden sind Spiel allerdings inkonsistent benannt, weswegen Teilnehmer hier besonders aufmerksam sein sollten. Zu wählen sind DLSS „Max. Qualität“, FSR „Qualität“ oder XeSS „Ultra-Qualität plus“. Bei GeForce-Grafikkarten sollte das bessere Transformer-Modell genutzt werden. In der Praxis bevorteilen die Benchmark-Ergebnisse damit zwar eine schlechtere Bildqualität mit dem schnelleren FSR 3.1, das sei diesmal der Einfachheit halber aber ignoriert.

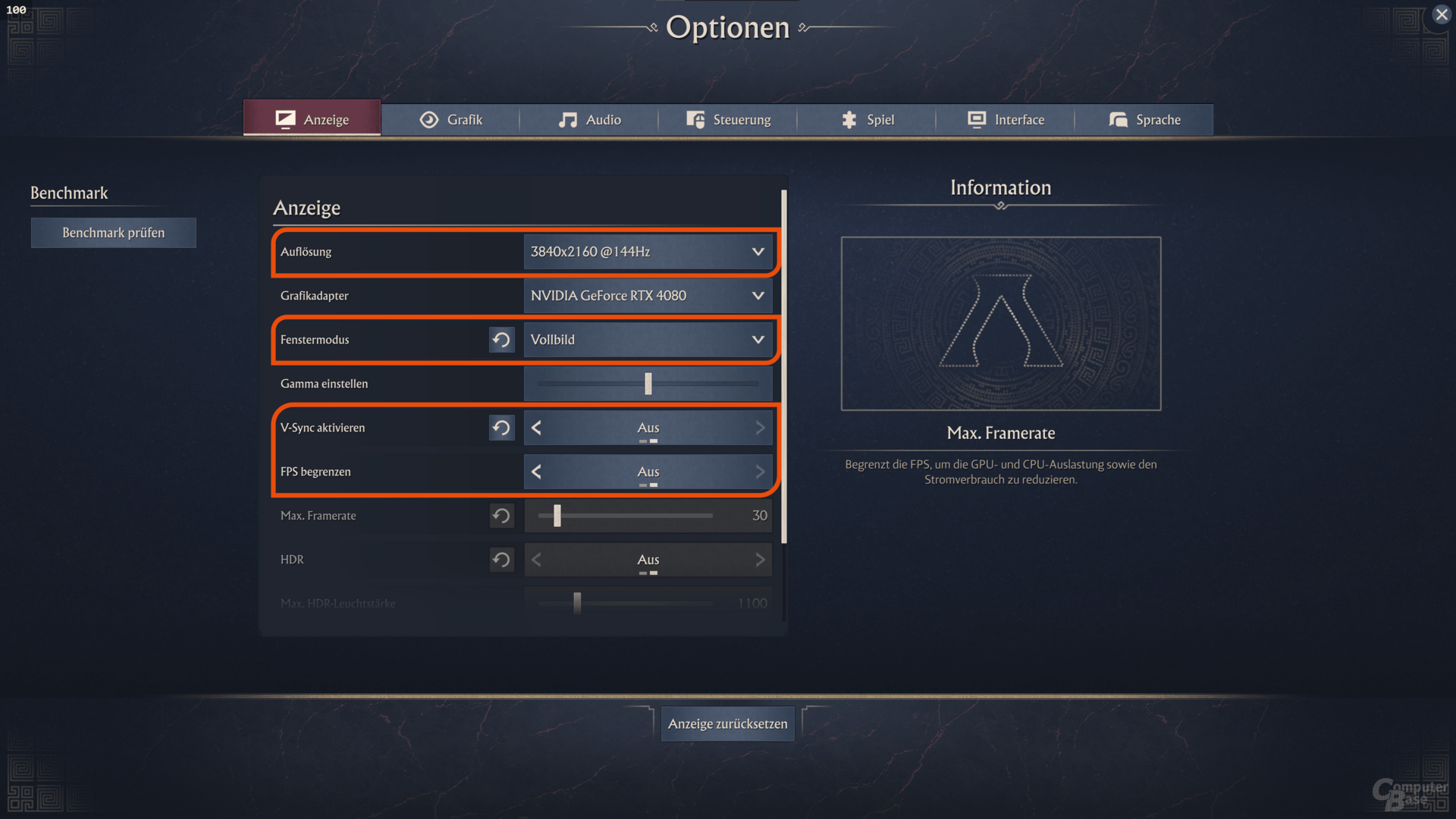

Teilnehmer am Community-Benchmark sollten zudem darauf achten, Anno 117 im Vollbild-Modus wiederzugeben, V-Sync auszuschalten und auch die FPS nicht zu limitieren – weder im Spiel, noch per Treiber.

Sonstige Vorbereitungen

Apropos: Für den Benchmark sollte auf aktuelle Grafiktreiber zurückgegriffen werden. Alle drei Hersteller haben explizit für Anno 117 optimierte Versionen veröffentlicht und die Redaktion rät zwecks Vergleichbarkeit auch zu eben jenen Treibern:

- AMD Radeon: Adrenalin 25.11.1

- Nvidia GeForce: GeForce 581.80

- Intel Arc: 8250

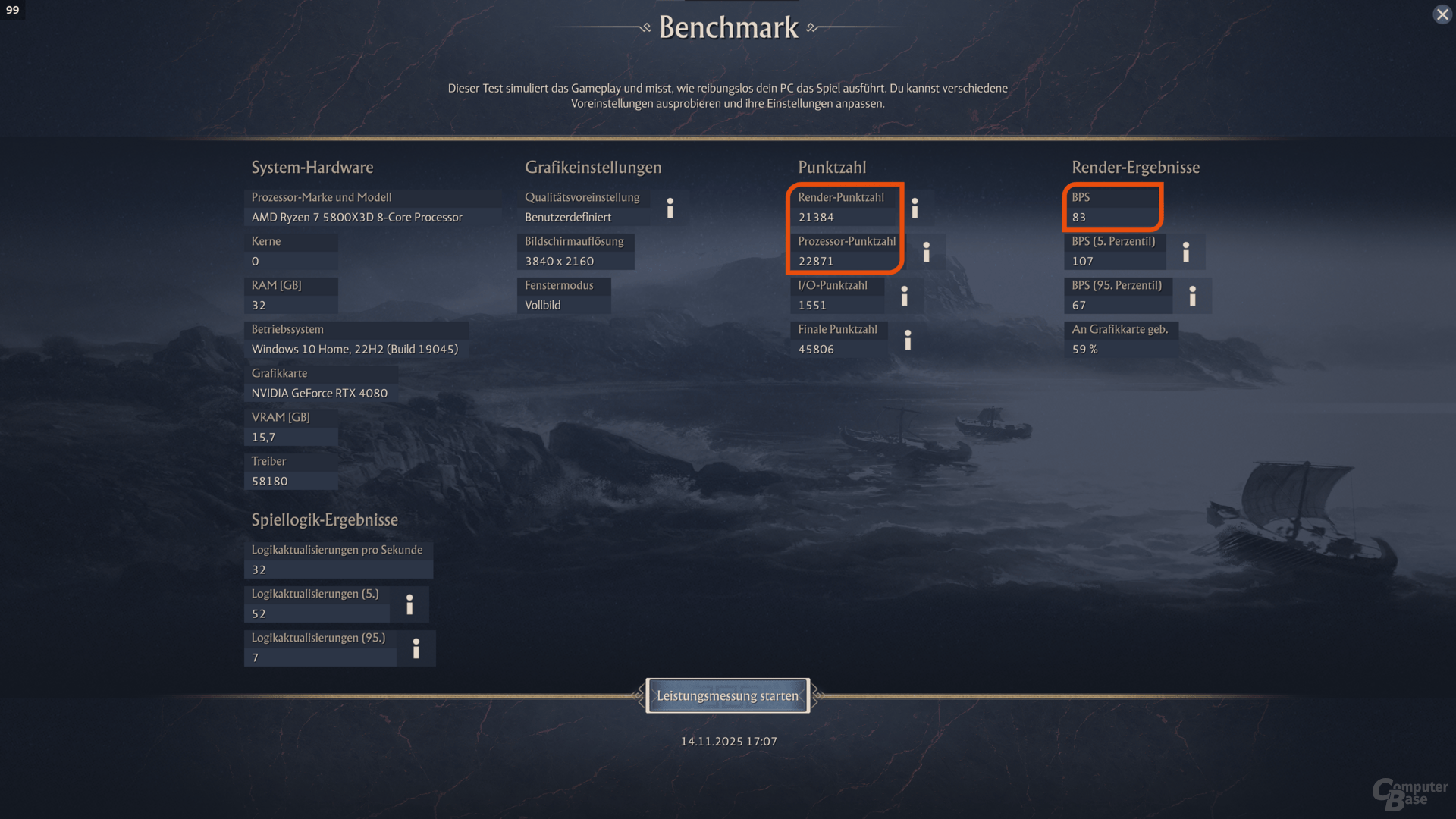

Benchmark-Modus und Ergebnisansicht

Der integrierte Benchmark-Modus lässt sich im Optionsmenü aus den Reitern Anzeige und Grafik heraus öffnen, die entsprechende Schaltfläche ist oben links. Anschließendd muss ein Benchmark-Durchlauf manuell angestoßen werden.

Nach einer recht langen Wartezeit werden die Ergebnisse in Form von Punkten und FPS, im Deutschen etwas hölzern als „BPS“ übersetzt, ausgegeben. Relevant sind nachfolgend die durchschnittlichen BPS, die Prozessor-Punktzahl und die Render-Punktzahl.

Der Ablauf in aller Kürze

- Anno 117: Pax Romana installieren.

- Den Grafiktreiber aktualisieren und den PC neu starten.

- In den Anzeige-Einstellungen die gewünschte Auflösung und Vollbild auswählen.

- In den Grafikeinstellungen die jeweilige Voreinstellung wählen und das Upsampling-Profil prüfen.

- Für Full-HD-Benchmarks Raytracing ausschalten.

- VSync und FPS-Limiter deaktivieren.

- Den Benchmark starten.

Benchmark-Ergebnisse einreichen

Die ermittelten Messwerte müssen auch für diesen Lesertest über das nachfolgende Formular eingesendet werden. Wird das Formular abgeschickt, entwirft das CMS automatisch einen Beitrag im Kommentar-Thread dieses Artikels. Teilnehmer können hier weitere Informationen ergänzen, allerdings zwingend außerhalb des vorformatierten Bereichs – der wird nämlich automatisch vom CMS ausgewertet. Erst wenn der Beitrag gespeichert wird, sind die Werte für ComputerBase sichtbar. Die Angaben sind so vorzunehmen, wie es die nachfolgende Liste und die bereits verfügbaren Benchmarks vormachen – das erhöht die Übersichtlichkeit enorm.

- RTX 5070 Ti S, 7800X3D

- RX 9070 XT (UV/OC), 265K

- Arc B580 (150W), 14700K (UV)

Bei GPU und CPU kann angegeben werden, ob der Chip übertaktet (OC) oder die Spannung reduziert (UV) wurde. Bei GPUs ist auch zu nennen, falls es sich um einen mobilen Chip handelt (Max Q = MQ, Mobile = M, optimalerweise unter Angabe der TGP) oder die Leistungsaufnahme reduziert wurde. Der Unterschied zwischen Referenz- und Custom-Design wird in diesem Fall nicht gemacht. Auch Angaben zum Arbeitsspeicher sind nicht nötig und werden nicht berücksichtigt.

Das Formular muss nicht vollständig ausgefüllt werden, auch ausgewählte Ergebnisse können gemeldet werden. Weitere Messwerte können durch ein erneutes Absenden des Formulars später noch hinzugefügt werden.

Testergebnisse aus der Community werden, sofern die Formatierung des automatisch generierten Teils des Forum-Beitrags nicht kompromittiert wurde, schrittweise von der Redaktion geprüft und anschließend in die Benchmark-Diagramme übernommen. Der orange Eintrag in den Diagrammen verlinkt auf das jeweilige Foren-Posting. Ist keine Verlinkung gegeben, handelt es sich um ein Ergebnis der Redaktion.

Benchmarks in WQHD (16:9)

Benchmarks in UWQHD (21:9)

Benchmarks in UHD(16:9)

Fallback: Benchmarks in FHD (16:9)

Schon im Vorfeld will sich die gesamte Redaktion bei allen Teilnehmern an dieser Aktion herzlich bedanken. Happy Benchmarking!

Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

Wie gut ist die kleine Powerstation wirklich?

Die DJI Power 1000 V2 versucht ihren Vorgänger mit einer stark verbesserten Performance und einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis zu übertreffen. Doch kann das Modell in der Praxis mit der Konkurrenz am Markt mithalten? Wir haben das Modell für Euch genau unter die Lupe genommen.

Wie der Name Euch bereits verraten hat, ist die DJI Power 1000 V2 der Nachfolger der DJI Power 100 (Test). Mit rund 40 Prozent mehr Leistung als das Vorgängermodell hat die neue Version einen ordentlichen Leistungssprung gewagt. Doch kann sie sich auch in der Fülle aus Modellen behaupten, die sich Euch als Reisebegleiter anbieten? Insgesamt hat die Powerstation einiges zu bieten. Doch ähnlich wie die DJI Power 2000 gibt es vor allem eine Schwäche, die ich gern am Modell ausgemerzt sähe.

Die technischen Daten im Überblick

Beginnen wir zunächst mit einem technischen Überblick. Die neue DJI Power 1000 V2 bietet Euch eine Speicherkapazität von 1.024 Wattstunden sowie eine Leistung von 2.600 Watt. Ein nützliches Feature an der neuen Powerstation (Bestenliste) ist die Schnellladezeit von lediglich 37 Minuten auf 80 Prozent. Damit könnt Ihr sie auch kurz vor einem geplanten Ausflug noch einmal zügig mit Strom versorgen, damit Euch Eure Geräte unterwegs nicht im Stich lassen. Nützlich ist das vor allem für Menschen, die regelmäßig mit elektronischem Equipment unterwegs sind. Entweder weil Ihr gern als Camper Orte ganz Europa unsicher macht oder aber beruflich transportablen Strom benötigt (Stichwort Streamer, Fotografen oder auch Handwerker).

Lebensgefahr: So nutzt Ihr Eure Powerstation sicher beim Campen

Mit einem Gewicht von 14,2 Kilogramm ist die Powerstation nicht die leichteste auf dem Markt, aber ein guter Kompromiss zwischen Leistung und Gewicht. Denn viele der leistungsstärkeren Modelle wiegen über 20 Kilogramm, wodurch sie sich weniger leicht über Stock und Stein schleppen lassen. Umgekehrt hat sie gegenüber der noch leichteren Rubrik jedoch mehr Speicherkapazität und Leistung zu bieten. Ideal also für Menschen, die Leistung und Mobilität in einem Modell suchen.

Anschlüsse an der Powerstation

Auch mit den Anschlüssen hat DJI hier keineswegs gegeizt. Natürlich hat die Powerstation dank des kleineren Geräts nicht so viele Anschlüsse wie die DJI Power 2000, die Abstriche halten sich jedoch in Grenzen. Insgesamt stehen Euch die folgenden Optionen zur Verfügung:

- 2 × 140 W USB-C

- 2 × USB-A

- 2 × AC-Steckdosen

- 1 × SDC

- 1 × SDC Lite

- 1x AC-Eingang zum Aufladen mittels mitgelieferter Kabel

Du musst somit mit 2 AC-Ausgängen und 2 USB-A-Anschlüssen weniger leben als bei der leistungsstärkeren Powerstation des Anbieters. Auch ist einer der verfügbaren SDC-Anschlüsse hier eine SDC Lite-Version. Angesichts der geringeren Speicherkapazität hättet Ihr jedoch auch wenig davon, 4 AC-Steckdosen gleichzeitig mit Geräten zu nutzen.

Transportwagen für die DJI Power 1000 V2 – mein persönliches Highlight

Ein echtes Plus im Alltag ist der erhältliche Transportwagen, den Ihr auch für die DJI Power 1000 V2 nutzen könnt. Der Wagen ist in wenigen Handgriffen aufgebaut und ermöglicht es Euch, mehrere Powerstations bequem übereinander zu stapeln. Neben den Spanngurten sorgt ein durchdachter Schraubmechanismus dafür, dass Ihr die Geräte sicher direkt am Wagen fixieren könnt. Gerade wenn Ihr mehrere Modelle gleichzeitig bewegt, ist das eine enorme Erleichterung.

Mit dem Wagen lässt sich selbst die 14,2 Kilogramm leichte Power 1000 V2 mühelos über längere Strecken transportieren. Auch Steigungen oder holprige Wiesen meistert Ihr dank der stabilen Räder problemlos. Lediglich bei vielen Hindernissen auf engem Raum kann es etwas fummelig werden. Ebenso sollte die Fläche trocken sein – bei zu viel Matsch und Regen wird es sonst auch mit dem Transportwagen kniffelig, die Powerstation zu bewegen.

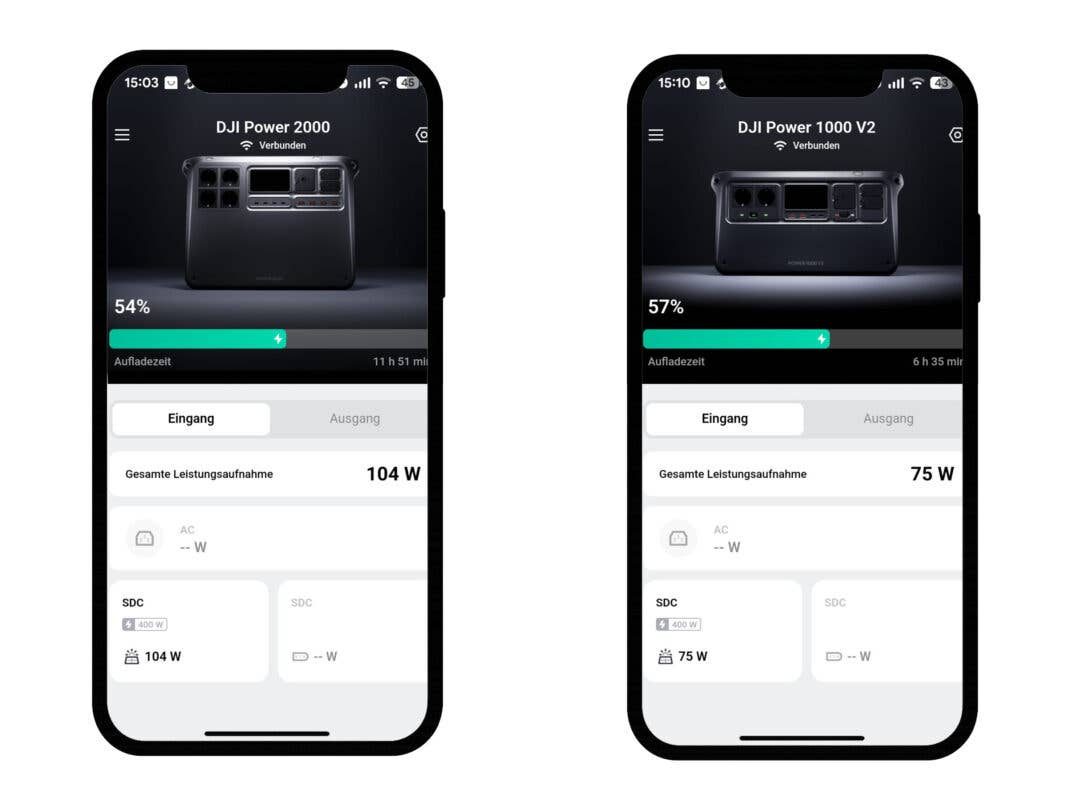

App-Steuerung mit DJI Home App

Die DJI Power 1000 V2 reiht sich nahtlos in die modernen Energiespeicher ein, die sich komfortabel per App kontrollieren lassen. In der Anwendung bekommt Ihr sofort ein klares Bild davon, wie viel Energie hinein- und hinausfließt, ohne Euch durch Menüs wühlen zu müssen. Besonders hilfreich ist die getrennte Anzeige der beiden SDC-Eingänge: So erkennt Ihr direkt, welche Solarpanel gerade die bessere Leistung liefern. Das macht es deutlich einfacher, die Module (Kaufberatung) optimal auszurichten oder verschiedene Himmelsrichtungen abzudecken, um den gesamten Tagesverlauf über Strom zu sammeln. Da die faltbaren Solarpanels (Bestenliste) kaum Gewicht mitbringen, könnt Ihr ihre Position jederzeit flexibel anpassen. Ein Hinweis am Rande: Nach längerem Sonnenbad können die Module spürbar heiß sein – also vorsichtig oder lieber mit Handschuhen anfassen.

Einsatzbereiche und Leistung der DJI Power 1000 V2

Die DJI Power 1000 V2 richtet sich an alle, die viel Energie unterwegs oder im Garten griffbereit haben wollen, ohne gleich in einen vollwertigen Heimspeicher zu investieren. Sie bleibt klar eine mobile Powerstation, zeigt aber mit ihrer modularen Erweiterbarkeit, dass sie problemlos in ein größeres Energiesystem hineinwachsen kann. Dank der vielseitigen Anschlüsse lässt sie sich flexibel nutzen – egal ob für Camping, Werkzeuge oder als Ergänzung zum Balkonkraftwerk. An den AC-Ports könnt Ihr mehrere Geräte parallel betreiben, solange Ihr insgesamt die maximale Ausgangsleistung von 2.600 Watt nicht überschreitet.

Damit deckt Ihr typische Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen oder Wasserkocher ab – zumindest, wenn Ihr sie nacheinander nutzt. Im Vergleich zu einem Balkonkraftwerk, das meist nur bis zu 800 Watt einspeist, liefert die Power 1000 V2 also deutlich mehr Spielraum, um Verbraucher bei höherem Leistungsbedarf direkt zu versorgen. Insbesondere auch was die gesamte Speicherkapazität betrifft: Denn das System lässt sich mit insgesamt fünf Einheiten auf bis zu 11.264 Wh erweitern.

Natürlich bleibt die Power 1000 V2 eine mobile Lösung – und damit ist ihre Einsatzmöglichkeit an den Ort gebunden, an dem Ihr sie hinstellt. Eine direkte Einbindung in den Hausstromkreis ist nicht vorgesehen. Wer dauerhaft Großverbraucher wie Herdplatten, Backöfen oder Wärmepumpen mit eigenem Solarstrom versorgen möchte, wird langfristig um einen vollwertigen Heimspeicher nicht herumkommen. Auch eine Kombination mit E-Auto-Ladung ist mit diesem System nicht möglich. Für alle, denen ein einfaches Balkonkraftwerk zu wenig, ein fest installiertes Speichersystem aber zu teuer oder zu aufwendig ist, kann die Power 1000 V2 dennoch eine interessante Zwischenlösung darstellen.

Schwächen im Outdoor-Einsatz

Ein Punkt, den Ihr im Blick behalten solltet: Die Konstruktion der Anschlüsse ist nicht gegen Spritzwasser oder Staub geschützt. Da es keine Abdeckungen gibt, ist die Powerstation empfindlicher gegenüber Witterungseinflüssen als manche Konkurrenzprodukte. Beim Einsatz im Freien müsst Ihr also darauf achten, sie nicht ungeschützt im Regen stehen zu lassen und sie bei plötzlichen Wetterumschwüngen schnell in Sicherheit zu bringen. Unter einem Dach, im Gartenhaus oder im Innenraum ist das kein Problem – bei Ausflügen oder wechselhaftem Wetter kann es aber lästig werden. Eine Schutzabdeckung als optionales Zubehör wäre hier definitiv ein willkommenes Extra gewesen.

Eine sinnvolle Ergänzung zum Balkonkraftwerk?

Grundsätzlich könnt Ihr die DJI Power 1000 V2 problemlos parallel zu einem Balkonkraftwerk nutzen – vorausgesetzt, Ihr trennt klar zwischen beiden Systemen. Das bedeutet: Die Powerstation arbeitet im Inselbetrieb und versorgt Geräte ausschließlich über ihre eigenen Ausgänge, während sie parallel über Solarpanels geladen wird. Solange Euer Balkonkraftwerk nicht mehr als 2.000 Watt an PV-Modulen besitzt und maximal 800 Watt in Euren Stromkreis einspeist, bleibt alles innerhalb der gesetzlichen Vorgaben. Für leistungsstärkere Haushaltsgeräte reicht ein reines Balkonkraftwerk jedoch oft nicht aus. Mit der Power 1000 V2 habt Ihr hingegen die Möglichkeit, zumindest viele Alltagsgeräte einzeln zu betreiben – auch wenn ihre maximale Ausgangsleistung von 2.600 Watt etwas niedriger ausfällt als bei der großen Schwester.

Lebensdauer und Rentabilität

Wie bei anderen Modellen bietet DJI auch für die Power 1000 V2 eine Garantie von drei Jahren, die sich bei Registrierung in der App um zwei weitere Jahre verlängern lässt. Damit liegt sie auf ähnlichem Niveau wie andere Powerstations auf dem Markt – wer jedoch bewusst auf eine App verzichten möchte, geht hier leer aus. DJI gibt eine erwartete Lebensdauer von rund 4.000 Ladezyklen an, was bei täglicher Nutzung etwa einem Jahrzehnt entspricht. Nutzt Ihr die Powerstation nur gelegentlich, kann sie entsprechend länger durchhalten. In der Praxis möchten viele Nutzer jedoch möglichst viel selbst erzeugten Strom wegschaffen, um die Anschaffungskosten über Einsparungen wieder auszugleichen. Andere wiederum setzen die DJI Power 1000 V2 eher unterwegs, fürs Homeoffice im Van oder als zuverlässige Energiequelle auf Reisen ein – dann steht die Flexibilität über der reinen Wirtschaftlichkeit.

Fazit zur DJI Power 1000 V2

Die DJI Power 1000 V2 lohnt sich vor allem dann für Euch, wenn Ihr eine vielseitige, mobile Stromquelle sucht, die mehr leisten kann als ein Balkonkraftwerk allein. Für reine Balkonkraftwerkspeicher gibt es günstigere Alternativen, und wer sein gesamtes Zuhause mit Solarstrom betreiben möchte, benötigt ohnehin einen vollwertigen Heimspeicher mit großem Wechselrichter. Powerstations wie die Power 1000 V2 sind für einen anderen Zweck gemacht: maximale Flexibilität, viele Anschlüsse und sofort verfügbare Energie.

Für Camping, Gartenprojekte oder als mobile Stromversorgung im Alltag ist sie ein wirklich angenehmer Begleiter. Besonders praktisch ist, wie leicht sich das 14,2-Kilogramm-Gerät mit dem Transportwagen bewegen lässt – die großen Räder machen selbst unebenes Gelände gut mit, solange Euch keine größeren Hindernisse im Weg liegen. Am Ende hängt es davon ab, worauf Ihr Wert legt: Wenn Mobilität und Komfort ganz oben auf Eurer Liste stehen, ist die DJI Power 1000 V2 eine sehr passende Wahl.

Apps & Mobile Entwicklung

Season Pass entfällt: Apple TV zeigt MLS ab nächster Saison ohne Aufpreis

Apple erweitert die Partnerschaft mit der Major League Soccer (MLS) für seinen Streamingdienst Apple TV (ehemals Apple TV+). War bisher ein Season Pass nötig, um die MLS-Spiele als Abonnent zu sehen, entfällt dies ab nächstem Jahr.

Zu den enthaltenen Übertragungen zählen unter anderem die reguläre Saison, das All-Star Game, der Leagues Cup sowie die Playoffs des MLS Cup. Darüber hinaus soll es On-Demand-Inhalte sowie Studioübertragungen geben. Apple verspricht, dass „Fans alle MLS-Spiele an einem einzigen Ort sehen können – ohne regionale Sperren oder Einschränkungen“. Die MLS ist eine nordamerikanische Fußballliga und die höchste Spielklasse in den USA. In ihr treten insgesamt 30 Mannschaften in zwei Konferenzen an, darunter 27 aus den USA und drei aus Kanada.

Aufpreis von bis zu 15 Euro pro Monat entfällt

Bisher war die MLS über die Apple-TV-App (nicht das Streaming-Abo) nur mit einem aufpreispflichtigen Season Pass erhältlich. Dieser kostete für eine gesamte Saison 99 Euro, im Sommer reduzierte Apple den Preis bis zum Ende der Saison auf 50 Euro respektive 39 Euro für Abonnenten des mittlerweile gleichnamigen Abo-Angebots. Zum Zeitpunkt der Meldung ist der MLS Season Pass für 14,99 Euro pro Monat im Abo erhältlich.

Apple investiert zunehmend in Sport

Wohl auch mit Blick auf die anstehende FIFA-Weltmeisterschaft im Jahr 2026 in den USA, Kanada und Mexiko intensiviert Apple seine Rolle im (US-)Sport. Letzten Monat erwarb Apple die Übertragungsrechte für die Formel 1 in den USA, nachdem im Sommer bereits der Kinofilm F1 mit Brad Pitt ein großer Erfolg für die Mediensparte des iPhone-Herstellers war. Zudem erwägt Apple – neben Disney und Netflix – Gerüchten zufolge einen Einstieg in die Übertragung der UEFA Champions League ab der nächsten Rechteperiode (Saisons 2027/28 bis 2030/31).

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet