Apps & Mobile Entwicklung

So lange hält der Akku der Apple Watch Ultra 3

Apple positioniert die Ultra 3 als eine Uhr für Ausdauersportler, Outdoor-Abenteurer und Wassersportler, die einen Akku brauchen, der lange durchhält. In den offiziellen Tests sagt Apple, dass eine volle Ladung am Morgen für einen 18-Stunden-Tag ausreicht, der ein 60-minütiges Training, App-Nutzung, Benachrichtigungen und regelmäßige Zeitkontrollen umfasst. Danach sollte sie immer noch genug Energie haben, um sechs Stunden Schlaf zu erfassen und dann weitere 18 Stunden zu laufen.

Ein bisschen seltsam ist, dass Apple sechs Stunden Schlaf als Maßstab nimmt, während die meisten Gesundheitsrichtlinien sieben bis neun Stunden empfehlen. Trotzdem hat mich das neugierig gemacht, wie sich das Ultra 3 in der Praxis schlägt. Also lasst es uns herausfinden.

Apple Watch Ultra 3: Wie gut ist die Akkulaufzeit?

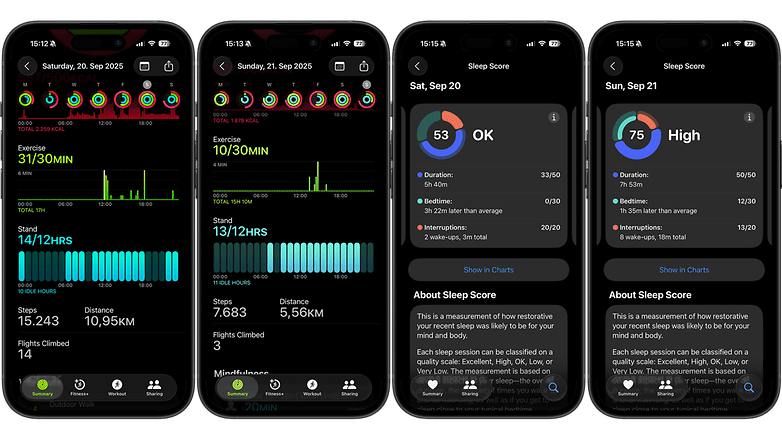

Ich habe die Apple Watch Ultra 3 letzten Freitag bekommen, aber mein erster richtiger Test begann am Samstag um 00:25 Uhr. Alles war eingeschaltet: alle Sensoren aktiv, Wi-Fi und Bluetooth verbunden (kein Mobilfunk), Display-Helligkeit auf zwei Drittel eingestellt, Always-On-Display aktiviert und vollständig mit einem neuen iPhone 17 gekoppelt. Ich bin mit aktiviertem Schlafmodus ins Bett gegangen, um meinen Schlaf zu überwachen.

Bevor wir weitermachen, eine kurze Warnung. Bei einer Radtour in den österreichischen Alpen habe ich mir vor kurzem die Achillessehne verletzt und befand mich während des Tests noch in der Erholungsphase. Das bedeutete: kein Laufen, kein Krafttraining und keine langen Ausfahrten. Das einzige aufgezeichnete Training war ein 1 km langer Spaziergang mit eingeschaltetem GPS für 14 Minuten. Trotzdem hat die Uhr am Samstag 15.243 Schritte und am Sonntag 7.683 Schritte aufgezeichnet. Die meiste Zeit habe ich die Ultra 3 benutzt, um Musik auf meine AirPods Pro 2 zu streamen, Benachrichtigungen zu erhalten und Gesundheitsdaten zu sammeln.

Ich erwähne das, weil ich das Ultra 3 nicht intensiv genutzt habe. Normalerweise würde ich bei einem Test einer Smartwatch wie dieser mehrere Läufe, einige Kraftübungen oder eine lange Fahrradtour einbeziehen. An diesem Wochenende war das nicht der Fall.

Am Sonntag um 19:00 Uhr schaltete sich die Apple Watch Ultra 3 aus. Die Gesamtlaufzeit betrug 42 Stunden und 35 Minuten, fast genau das, was Apple verspricht, was auf dem Papier beeindruckend ist. Trotzdem hatte ich etwas mehr erwartet, vor allem nachdem ich viele Berichte über längere Laufzeiten bei aktiviertem Always-On-Display gelesen hatte.

Dies war kein Stresstest. Es gab kein stundenlanges GPS-Tracking oder aufeinanderfolgende Trainingseinheiten, daher hätte ich erwartet, dass ich ein paar Stunden mehr herausholen kann. Für eine durchschnittliche Nutzung scheint die Schätzung von Apple genau zu sein, aber sie fühlt sich eher wie eine Obergrenze als wie eine konservative Zahl an.

Die wirkliche Bewertung wird erfolgen, sobald ich wieder trainiere und die Uhr unter den Bedingungen, für die sie entwickelt wurde, einsetzen kann. Die Ultra 3 ist für Athleten, Abenteurer und Entdecker gemacht, und ich habe sie noch nicht auf Herz und Nieren geprüft.

Apple Watch Ultra 3 entladen: Wie schnell wird sie aufgeladen?

Apple behauptet, dass mit dem neuen Schnellladeprofil der Ultra 3 eine fünfzehnminütige Aufladung für bis zu 12 Stunden normale Nutzung ausreicht, und nur 5 Minuten für 8 Stunden Schlaftracking reichen. Das Unternehmen sagt auch, dass Ihr in etwa 45 Minuten 80 Prozent und in etwa 75 Minuten eine volle Ladung erreichen solltet.

Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem letztjährigen Ultra-Modell, das etwa 60 Minuten brauchte, um 80 Prozent zu erreichen, und 99 Minuten für eine volle Ladung benötigte – einer der Nachteile, die wir in unserem Ultra 2 Testbericht erwähnt habe.

Dieses Jahr wird die Ultra 3 zwar schneller aufgeladen, aber es gibt einen Haken. Ihr braucht das 20-Watt-USB-C-Netzteil von Apple oder ein kompatibles Netzteil, um diese Werte zu erreichen. Ansonsten müsst Ihr mit langsameren Ergebnissen rechnen.

Hier ist der Grund dafür. Obwohl ich zu Hause ein 20-Watt-Netzteil habe, habe ich das Ultra 3 mit meinem 30-Watt-Netzteil für das MacBook Air aufgeladen, weil es bereits mit dem Verlängerungskabel auf meinem Schreibtisch verbunden war. Diese Entscheidung hat einen großen Unterschied gemacht.

Die neue Apple Watch Ultra 3 nutzt das aktualisierte 20-Watt-Schnellladeprofil von Apple, das etwa 9 Volt bei 2,22 Ampere benötigt, um die vollen 20 Watt zu erreichen. Der 30-Watt-Adapter des MacBook Air bietet nicht genau diese Kombination, sodass die Uhr wahrscheinlich mit 5 Volt und 3 Ampere (5 Watt) geladen wurde. Daher dauerte der Ladevorgang deutlich länger als die von Apple angegebene Zeit von null bis 100 Prozent in 75 Minuten. In meinem Fall brauchte die Uhr 103 Minuten, um vollständig aufgeladen zu sein.

Die Schlussfolgerung ist einfach. Verwendet den 20-Watt-USB-C-Adapter von Apple oder ein zertifiziertes Äquivalent, wenn Ihr die beworbenen Schnellladegeschwindigkeiten erreichen wollt. Andere Adapter funktionieren zwar auch, aber dann müsst Ihr vielleicht länger warten als erwartet.

Mein erstes Fazit zur Akkulaufzeit der Apple Watch Ultra 3

Insgesamt hält die Apple Watch Ultra 3 ungefähr das, was Apple für die Akkulaufzeit verspricht, aber nicht mehr. Bei einem Preis von 899 Euro hatte ich erwartet, dass sie unter so geringen Bedingungen länger durchhält, vor allem, weil ich während dieses Tests keine Workouts aufgezeichnet oder viele der Premiumfunktionen genutzt habe. Es lässt sich nur dann schneller aufladen, wenn Ihr den richtigen Adapter verwendet, also stellt sicher, dass Ihr das 20-W-Ladegerät von Apple oder ein zertifiziertes Äquivalent habt.

Apps & Mobile Entwicklung

Audio-Player Dopamine 3.0.1: Update will Organisation der Musiksammlung vereinfachen

Mit dem Update auf Version 3.0.1 legen die Entwickler den Fokus vor allem darauf, Anwendern des freien Audio-Players das Organisieren der eigenen Musiksammlung durch neue Funktionen deutlich zu erleichtern. Gleichzeitig wurden verschiedene Fehler behoben, die in früheren Versionen aufgetreten sind.

So erhielt die Anwendung im Bereich „Ordner“ eine neue Option zum Sortieren der Musiktitel. Außerdem können Nutzer nach dem Update über eine neue Schaltfläche zwischen der standardmäßig erweiterten Albumansicht und der aus Dopamine 2 bekannten kompakten Anzeige wechseln. Darüber hinaus wurde ein Plugin für Wechselmedien in die Snap-Konfiguration integriert, wodurch die Snap-Version von Dopamine auf „/media“ zugreifen kann. Zudem unterstützt Dopamine 3.0.1 nun auch Bewertungen mit halben Sternen, wodurch die Bewertungsskala für Musikstücke auf 0 bis 10 erweitert wurde.

Darüber hinaus sind weitere sowie aktualisierte Übersetzungen in die neue Version integriert.

Auch Fehler behoben

Neben den Neuerungen haben die Entwickler mit der neuen Version auch zahlreiche Fehler beseitigt. So konnte es in der Vergangenheit vorkommen, dass Wiedergabelisten im Format m3u8 nicht korrekt aus den Dateien gelesen wurden. Dieser Fehler sollte nun behoben sein. Ebenso führte das Abspielen einer gelöschten Datei, das Fehlen eines Musikverzeichnisses oder das Starten von Dateien aus dem Datei-Browser des Betriebssystems in früheren Versionen zu einem Absturz – auch diese Probleme wurden korrigiert. Ein weiterer Absturz trat bei den Vorgängern auf, wenn versucht wurde, nicht unterstützte ALAC-M4A-Dateien abzuspielen. Mit dem Update werden Anwender nun auf den Umstand hingewiesen, dass diese Dateien vom Programm nicht unterstützt werden.

Eine vollständige Auflistung aller Neuerungen und Änderungen kann den offiziellen Release Notes entnommen werden.

Ab sofort verfügbar

Dopamine 3.0.1 steht ab sofort über die Projektseite auf GitHub zum Download bereit.

Bei Dopamine handelt es sich um einen quelloffenen Audio-Player, der bis zur Version 2 noch ausschließlich für Windows verfügbar war. Seit Version 3 werden hingegen auch macOS und Linux unterstützt. Die Anwendung bietet darüber hinaus einen portablen Modus und kann im Erscheinungsbild an die persönlichen Vorlieben angepasst werden. Auf Wunsch lässt sich die Bedienung auch über die Taskleiste oder die Systemablage steuern.

Apps & Mobile Entwicklung

GPU-Embargo: GeForce RTX 5090 soll in großen Mengen geschmuggelt werden

Um die technologische Führung zu behalten, beschränkt die USA seit mehreren Jahren die Fähigkeiten von Grafikkarten, die nach China exportiert werden dürfen. Solche Beschränkungen fördern den Grau- und Schwarzmarkt mit bestimmten Grafikkarten.

Dass die eigentlich unter den Beschränkungen stehende GeForce RTX 5090 in China heiß begehrt ist, zeigte sich bereits Anfang des Jahres. Verschiedene Beschränkungen durch die US-Regierung verbieten Nvidia den offiziellen Export nach China. Nvidia reagierte mit angepassten Versionen für China wie der RTX 5090D, die statt 32 GB GDDR7 Arbeitsspeicher nur 24 GB besitzt.

Zwischenzeitlich stand auch die RTX 5090D auf der Embargo-Liste. Nvidia führte deswegen eine zweite Version der RTX 5090D ein, die in der Bandbreite des VRAMs weiter beschränkt wurde. Auf Spiele hatte das kaum Auswirkungen, sollte jedoch die technologische Führung im AI-Wettstreit gegenüber China sichern.

Mitte des Jahres kam die Kehrtwende, seitdem darf Nvidia die RTX 5090D wieder in der ursprünglichen Form in China anbieten. Vor kurzem gab die US-Regierung auch den Export von Nvidias H200-Beschleuniger mit einem 25-prozentigen Preisaufschlag frei.

RTX 5090 ist ein preisgünstiger Einstieg in die AI Welt

Auch wenn eine UVP von 2.099 Euro für eine Grafikkarte hoch ist, war die RTX 5090 bis zum Erscheinen der Arc Pro B60 mit 24 GB VRAM und der Radeon AI Pro R9700 ein günstiger Einstieg in die Welt der AI-Entwicklung, wenn mehr als 16 GB RAM benötigt werden. Die Ableger für den professionellen Markt überschreiten schnell die 5.000 Euro.

Neue Berichte zum Schwarzmarkt in China

Für China bleibt der günstige Einstieg jedoch bei 24 GB VRAM, was in bestimmten Szenarien zu wenig sein kann. Entsprechend gibt es seit Anfang des Jahres immer wieder Berichte, dass RTX 5090 über Umwege ihren Weg nach China finden und dort in AI-Rechenzentren genutzt werden.

In einem Subreddit von pcmasterrace tauchten nun Bilder auf, die zeigen sollen, dass die RTX 5090 weiterhin palettenweise nach China geschmuggelt wird – dieses Mal sind Grafikkarten von Herstellern wie beispielsweise PNY und Zotac zu sehen. Wirklich neu ist das jedoch nicht, gab es entsprechende Berichte zu RTX 5090 von MSI doch bereits im Oktober – woraufhin der Hersteller jede Beteiligung daran zurückgewiesen hat.

Apps & Mobile Entwicklung

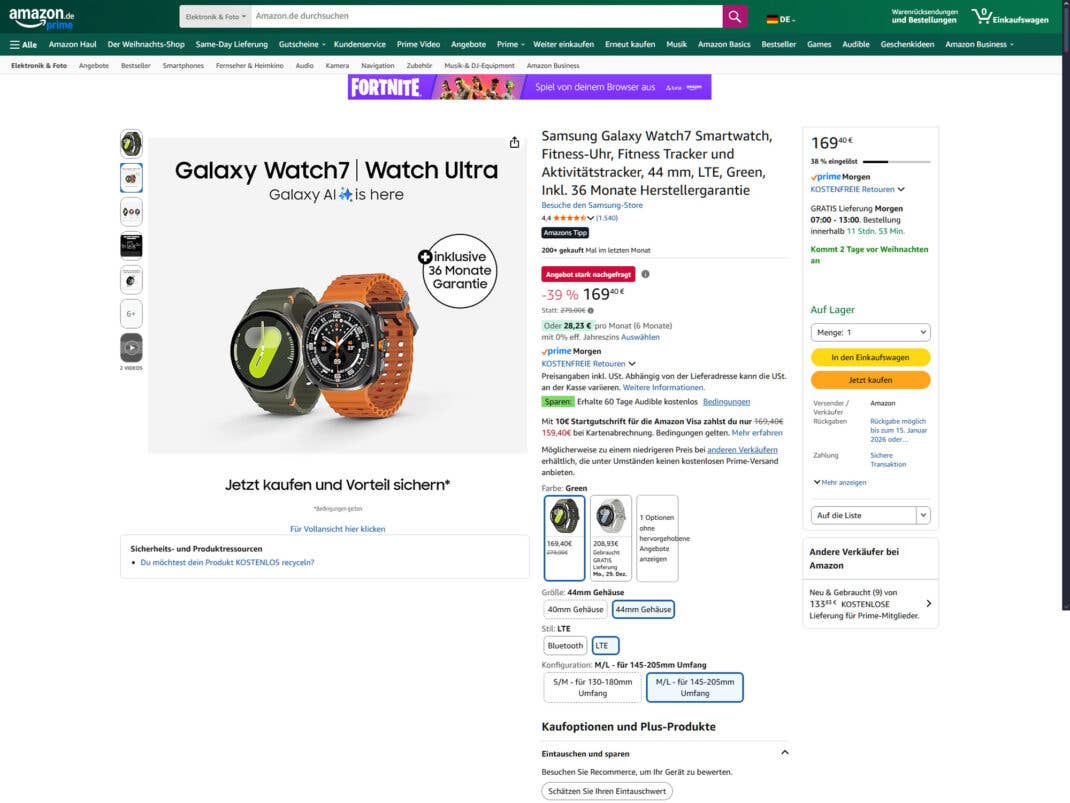

Amazon haut Samsung Galaxy Watch 7 jetzt zum Tiefpreis raus

Fehlt Euch noch das passende Geschenk, ist Amazon die perfekte Anlaufstelle. Der Versandriese verspricht bei einer Vielzahl von Produkten noch immer eine Lieferung vor Weihnachten. Das gilt auch für eine spezielle Variante der Samsung Galaxy Watch 7, die Ihr jetzt so günstig wie nie bekommt.

Eine Smartwatch sollte bequem sitzen und gleichzeitig über eine hohe Funktionsvielfalt verfügen. Dies trifft auf die Samsung Galaxy Watch 7 definitiv zu. Neben zahlreichen Fitness-Tracking- und Aktivitäts-Features, bietet sie auch smarte Funktionen, die selbst deutlich teurere Modelle vermissen lassen. Jetzt bekommt Ihr die Samsung-Smartwatch in der LTE-Variante zum Vorzugspreis bei Amazon – Lieferung vor Weihnachten inklusive. Der Deal gilt jedoch nur, wenn Ihr Euch wirklich schnell entscheiden könnt.

Samsung Galaxy Watch 7 im Preissturz: Nur für kurze Zeit

Nutzt Ihr ein Samsung-Smartphone, ist die Galaxy Watch 7 eine sinnvolle Wahl. Sie bindet sich optimal in das Ökosystem des Herstellers ein. Körperfunktionen, wie Euren Puls, Eure Temperatur oder Euren Blutsauerstoffgehalt misst die Uhr sehr präzise. Selbst ein EKG und eine Blutmessung sind an Bord dank BioActive-Sensor. Zusätzlich bietet das Wearable Zugang zu Galaxy AI, der KI von Samsung. Amazon bietet die LTE-Version mit einem Gehäusedurchmesser von 44 mm jetzt für 169,40 Euro an. Dadurch zahlt Ihr so wenig, wie noch nie. Möchtet Ihr dennoch vorab mehr Informationen zur Smartwatch, empfiehlt sich ein Blick in unseren Test zur Galaxy Watch 7.

Lohnt sich der Samsung-Deal von Amazon?

Schauen wir auf den Preisverlauf für das angebotene Modell, wird schnell klar, dass Ihr hier ein richtiges Schnäppchen ergattern könnt. Der große Vorteil einer LTE-Uhr ist, dass Ihr Euer Smartphone nicht ständig dabei haben müsst. Das ist vor allem beim Sport deutlich angenehmer. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen. Das Angebot läuft über eine Gutschein-Aktion. Bedeutet, dass nur eine geringe Anzahl verfügbar ist. Sind die Coupons alle eingelöst, ist auch der Deal beendet.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Galaxy Watch 7 interessant für Euch? Lasst es uns wissen!

We mark partner links with this symbol. If you click on one of these links or buttons–or make a purchase through them–we may receive a small commission from the retailer. This doesn’t affect the price you pay, but it helps us keep nextpit free for everyone. Thanks for your support! Prices are based on the date of publication of this article and may be subject to change.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenAus Softwarefehlern lernen – Teil 3: Eine Marssonde gerät außer Kontrolle

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Top 10: Die beste kabellose Überwachungskamera im Test

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenSK Rapid Wien erneuert visuelle Identität

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenNeue PC-Spiele im November 2025: „Anno 117: Pax Romana“

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenDonnerstag: Deutsches Flugtaxi-Start-up am Ende, KI-Rechenzentren mit ARM-Chips

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenArndt Benedikt rebranded GreatVita › PAGE online