Apps & Mobile Entwicklung

Amazfit T-Rex 3 Pro im Test: Outdoor-Fitness für jedermann

Widerstandsfähig. Intelligent. Gebaut für die freie Natur. Der Amazfit T-Rex 3 Pro bietet die Gesundheits- und Fitnessfunktionen von Premium-Wearables zu einem Bruchteil des Preises. Sein wachsendes Ökosystem an Begleitgeräten, wie ein kleineres Armband oder sogar ein Ring für die Schlafüberwachung, sorgt dafür, dass sich die Gesundheitsüberwachung natürlich und ununterbrochen anfühlt. Aber es gibt wichtige Kompromisse, und nicht jeder wird damit leben wollen. Würdet Ihr den Schritt wagen?

Pro

- Funktionale physische Tasten

- Helles, farbenfrohes AMOLED-Display

- Präzises Dual-Band-GPS

- Funktioniert sowohl mit Android als auch mit iOS

- Zuverlässige automatische Aktivitätserkennung

- Unterstützt Offline-Karten und -Routen

- Wochenlange Akkulaufzeit

Contra

- Das Design wirkt weniger hochwertig als bei der Konkurrenz

- Einige Softwarefunktionen überschneiden sich

- Keine Mobilfunkunterstützung (LTE oder 5G)

- Keine Satellitennachrichten- oder SOS-Funktion

- Bedenken hinsichtlich der Transparenz der Privatsphäre

Amazfit T-Rex 3 Pro: Alle Angebote

Design, Display und Haltbarkeit

Der T-Rex 3 Pro bleibt der robusten DNA der T-Rex-Reihe treu und hat ein ähnliches Design wie der T-Rex 3, den ich letztes Jahr getestet habe. Wenn ihr einen tieferen Einblick in das Aussehen, die Hardware, die Software und die Funktionen haben wollt, werft einen Blick auf meinen vollständigen T-Rex 3 Test — hier konzentriere ich mich auf die Neuerungen.

Im Jahr 2025 gibt es die T-Rex endlich in zwei Größenvarianten, 48 mm und 44 mm, was sie für verschiedene Handgelenkgrößen zugänglicher macht. In diesem Jahr hat Amazfit die Lünette und die Knöpfe aus Titan Grad 5 gefertigt, um sie noch widerstandsfähiger zu machen. Das AMOLED-Display ist durch Saphir geschützt und hat jetzt eine Spitzenhelligkeit von 3000 nits, was die Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung deutlich verbessert.

Die Navigation erfolgt über vier physische Tasten (Auf, Ab, Auswählen und Zurück), die bei Kälte, Nässe oder mit Handschuhen die Rettung sind. Es gibt immer noch keine drehbare Krone, also ist dies eher eine Fortsetzung der T-Rex Formel als eine komplette Neuentwicklung.

Ich habe die 48-mm-Version getestet, die mir ehrlich gesagt zu groß für mein Handgelenk ist. Zum Glück macht das wachsende Ökosystem von Amazfit dies weniger zu einem Problem. Anstatt mit der Uhr zu schlafen, habe ich sie über Nacht mit dem Amazfit Helio Strap (Testbericht) gekoppelt und am Morgen wieder zur Uhr gewechselt. Diese Übergabe funktionierte nahtlos, und obwohl die Kombination 399 Euro für die Uhr und 99 Euro für das Armband kostet, fühlt sie sich wie eine gut durchdachte Lösung zur Gesundheitsüberwachung an. Man hat das Gefühl, dass Amazfit die Verantwortung für Eure gesamte Gesundheitsreise übernehmen will – und nicht nur für das, was Ihr am Handgelenk tragt.

Ich habe den T-Rex 3 Pro auch auf einer Fahrradtour durch die österreichischen Alpen getragen. Trotz ihrer Größe blieb sie sicher an ihrem Platz und rutschte nicht herum, selbst wenn ich schwitzte. Für eine so klobige Uhr sitzt sie viel besser am Handgelenk, als ich erwartet hatte.

Aber hier kommt der erste Nachteil: Obwohl sie sich durch das Titan-Upgrade hochwertiger anfühlt als frühere Modelle, kann sie immer noch nicht mit einer Apple Watch Ultra 3 (Test) oder sogar einer Huawei Watch GT 6 Pro (Test) mithalten. Andererseits kostet die T-Rex etwa halb so viel wie die Apple Ultra und bietet ein umfangreicheres Ökosystem als die GT-Serie von Huawei, die in den USA nicht einmal erhältlich ist. Letztendlich wird die T-Rex 3 Pro ein bestimmtes Segment von Nutzern ansprechen, die eine robuste Ästhetik und Langlebigkeit für den Außeneinsatz einer eleganten Luxusuhr vorziehen.

Software & Kompatibilität

Das T-Rex 3 Pro läuft auf ZeppOS 5, dem proprietären Betriebssystem von Amazfit. Sein größter Vorteil ist die Kompatibilität mit Android- und iOS-Geräten, was in meinen Augen immer ein Gewinn ist. Allerdings fühlt es sich etwas fragmentiert an, da separate Apps wie Zepp Pay erforderlich sind, um alle Funktionen freizuschalten. Und obwohl ZeppOS nicht so butterweich ist wie watchOS 26 oder Wear OS 6, bietet es den Jungs dennoch Zugang zu einem leistungsfähigen App-Ökosystem.

Insgesamt ist ZeppOS unkompliziert und einfach zu bedienen. Sowohl die Begleit-App als auch die Oberfläche der Uhr sind intuitiv und schnell zu navigieren. Obwohl Amazfit bestimmte Softwaredienste wie Aura und Fitness kostenpflichtig anbietet, sind die meisten Kernfunktionen auch ohne Abonnement verfügbar.

Eine große Einschränkung ist die Musik. Ihr könnt nicht direkt von der Uhr aus streamen. Das heißt, Ihr müsst MP3-Dateien manuell hochladen, wenn Ihr sie offline abspielen wollt. Die gute Nachricht ist, dass Ihr Eure Musik direkt von der Uhr aus steuern könnt, wenn sie mit Eurem Handy gekoppelt ist.

Zepp hat eine solide Erfolgsbilanz bei Firmware-Updates, die oft neue Funktionen hinzufügen, und App-Updates werden regelmäßig über den App Store und Google Play veröffentlicht.

Hier ist der zweite Nachteil: die Transparenz der Privatsphäre. Amazfit gehört neben Xiaomi zu den am wenigsten transparenten Smartwatch-Herstellern, wenn es um den Datenschutz geht, während Google und Apple in Sachen Datenschutz ganz oben stehen.

Positiv ist, dass Amazfit mir in der Vergangenheit mitgeteilt hat, dass sich die Server für Nutzer/innen außerhalb des chinesischen Festlandes in Deutschland und den USA (AWS) befinden. Außerdem ist das Unternehmen GDPR-konform. Der T-Rex 3 Pro verfügt außerdem über Datenschutzeinstellungen für GPS-Daten: Ihr könnt zwischen permanenter Cloud-Speicherung, temporärer Cloud-Speicherung, keinen Cloud-Uploads oder der kompletten Deaktivierung von GPS wählen. Zepp unterstützt außerdem mehrere Backup-Methoden, darunter E-Mail, Cloud, lokaler mobiler Speicher und die Möglichkeit, Trainingsdaten zu exportieren.

Wellness, Sicherheit & Fitness Merkmale

Die Amazfit T-Rex 3 Pro unterstützt mehr als 170 Sportmodi und wird von einem zuverlässigen Herzfrequenzsensor und Dual-Band-GPS unterstützt, damit die Trainingsdaten genau sind. Was die Gesundheit betrifft, so zeichnet der rückseitige Sensor Blutsauerstoff, Schlaf, ganztägige Herzfrequenz, HRV, Ruheherzfrequenz, Hauttemperatur und Atemfrequenz auf. In meinen Tests stimmten die Messwerte gut mit denen meines Wahoo-Brustgurts überein, den ich immer als Benchmark verwende.

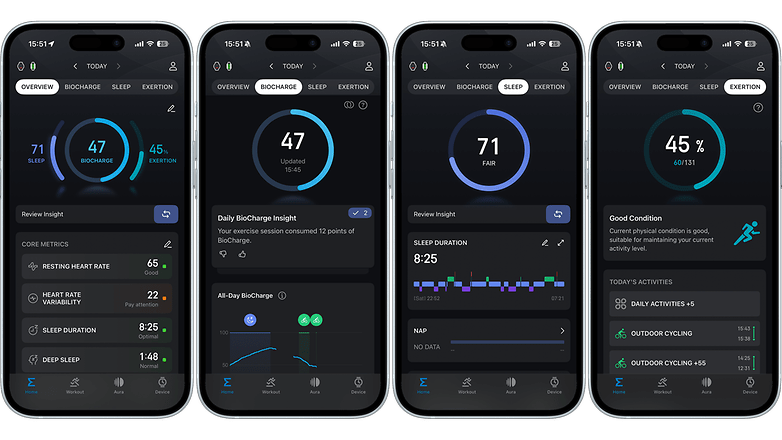

Wie der Helio Strap verwendet auch der T-Rex 3 Pro jetzt das BioCharge-System anstelle des älteren Readiness-Wertes. Readiness lieferte eine einzige Momentaufnahme der Erholung am Morgen, während BioCharge eine kontinuierliche Echtzeit-Ansicht liefert, wie bereit Euer Körper den ganzen Tag über ist.

Als ich den Helio Strap zum ersten Mal getestet habe, fand ich BioCharge etwas verwirrend, verglichen mit der Einfachheit der täglichen Bereitschaftsanzeige. Ich persönlich ziehe es immer noch vor, nach dem Aufwachen eine klare Zahl zu sehen, anstatt die App mehrmals zu überprüfen, um die Anstrengung zu verfolgen. Dennoch kann ich den Wert erkennen. Die kontinuierliche Überwachung zeigt unerwartete Einbrüche oder Spitzen in der Leistungsbereitschaft während normaler Aktivitäten auf und gibt den Athleten mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten, das Training oder die Erholung anzupassen. Für mich kann BioCharge die Einfachheit einer morgendlichen Auswertung nicht vollständig ersetzen, aber ich verstehe, dass es für Nutzer, die ein Echtzeit-Feedback wünschen, attraktiv ist.

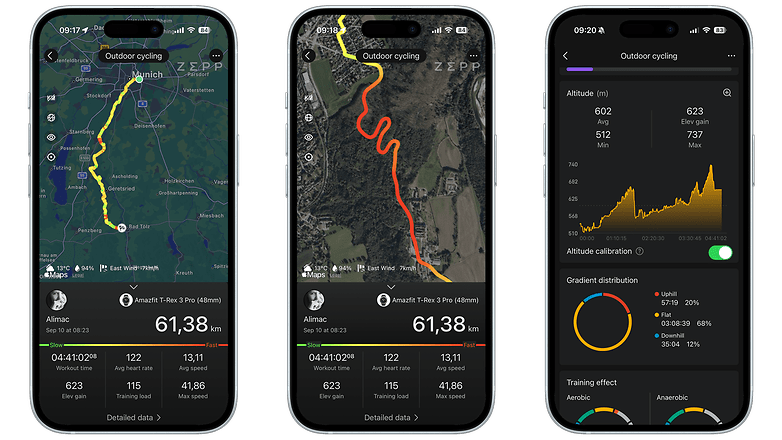

Auch die GPS-Leistung war beeindruckend. Während einer 525 km langen Radtour durch die österreichischen Alpen – durch dichte Wälder, auf Radwegen in der Nähe von Autobahnen und auf Autobahnen selbst – kartierte das T-Rex 3 Pro meine Routen genau. Das Höhentracking war besonders präzise und mir gefiel, dass man Routen direkt über die Zepp-App erstellen und synchronisieren kann, ähnlich wie bei Komoot. Die GPS-Anbindung dauerte nur 3 bis 8 Sekunden und wenn ich vergessen habe, eine Fahrt manuell zu starten, hat die Uhr sie automatisch übernommen.

Die automatische Aktivitätserkennung bleibt eine der Stärken von Amazfit. Der T-Rex 3 Pro hat Gehen, Laufen, Radfahren und Schwimmen ohne manuelle Eingabe erkannt, was ich sehr schätze, da ich oft vergesse, ein Training zu beginnen.

Beim Thema Sicherheit hinkt Amazfit hinterher. Die T-Rex 3 Pro bietet weder automatische Sturzerkennung noch eine Notrufsirene – Funktionen, die Premium-Modelle wie die Apple Watch Ultra 3 oder die Garmin Fenix 8 Pro bieten. Sogar günstigere Geräte wie die Huawei Watch GT 6 Pro oder die Google Pixel Watch 4 haben solche Features.

Das bringt uns zum dritten Kompromiss der T-Rex 3 Pro: Sicherheit. Es gibt keine LTE- oder 5G-Konnektivität, keine Satellitennachrichten und keine SOS-Funktion.

Dafür gibt es eine eingebaute SOS-LED-Taschenlampe, die beim nächtlichen Training sehr nützlich ist. Ansonsten müsst Ihr Euch auf Euer Telefon verlassen, wenn es um Notfallfunktionen wie SOS-Warnungen, Sturzerkennung oder Unfallerkennung geht.

Batterielebensdauer & Aufladen

Das T-Rex 3 Pro hat einen 700-mAh-Akku in dem 48-mm-Modell, das ich getestet habe. Er bietet eine beeindruckende Ausdauer. Laut Amazfit hält er bei normaler Nutzung bis zu 25 Tage und bei starker Nutzung etwa 10 Tage.

Um diese Angaben zu testen, habe ich den T-Rex 3 Pro auf eine 525 km lange Fahrradtour mitgenommen, um zu sehen, wie weit der Akku reicht. Da ich ihn nicht zum Schlaftracking verwendet habe, habe ich ihn nachts ausgeschaltet. Bei ununterbrochener Nutzung am Tag konnte ich etwa 328 km aufzeichnen, was 19 Stunden und 43 Minuten GPS-Nutzung entspricht – von Innsbruck in Österreich bis nach Gauting in Deutschland. Damit habe ich vier volle Tage mit einer einzigen Akkuladung geschafft, wobei ich die Hälfte dieser Zeit das Always On Display aktiviert hatte. Ziemlich beeindruckend.

Das Aufladen ist genauso praktisch. Das T-Rex 3 Pro braucht etwa 100 Minuten, um sich vollständig aufzuladen, was für eine 700-mAh-Zelle angemessen ist. Ihr könnt 80 % in nur 45 Minuten erreichen. Auf meiner Reise musste ich ihn nur einmal aufladen. Das Ladegerät selbst ist kompakt, verwendet magnetische Pogo-Pins und wird über USB-C ohne Kabel angeschlossen, sodass ich es direkt an meinen iPhone 16-Ladeadapter (20 W) anschließen konnte. Wenn man mit leichtem Gepäck reist, ist dieses Design wirklich praktisch.

Als ich von der Reise zurückkam und einen weniger anspruchsvollen Tagesablauf hatte, konnte ich die Uhr mit einer einzigen Ladung bis zu 14 Tage lang nutzen. Für Outdoor-Abenteurer ist die T-Rex 3 Pro dank dieser Zuverlässigkeit ein zuverlässiger Begleiter.

Technische Daten

| Amazfit T-Rex 3 Pro | |

|---|---|

| Display |

|

| Gesundheitsüberwachung |

|

| GPS |

|

| Speicher |

|

| Akku (je nach Hersteller) |

|

| Konnektivität |

|

| IP/WR-Einstufung |

|

| Materialien |

|

| Abmessungen und Gewicht |

|

| Farben |

|

| Kompatibilität |

|

Solltest du das Amazfit T-Rex 3 Pro kaufen?

Der T-Rex 3 Pro hat einiges zu bieten. Mit seinem robusten Design richtet es sich eindeutig an die Outdoor-Sportler. Er ist in zwei Größen erhältlich, funktioniert sowohl mit Android als auch mit iOS und profitiert von einer soliden Update-Politik. Außerdem erhaltet Ihr Zugang zum breiteren Amazfit-Ökosystem. Darüber hinaus sind die Workouts dank Dual-GPS besonders granular und genau. Die Akkulaufzeit ist für ein Sportgerät zuverlässig.

Allerdings gibt es auch Abstriche zu machen. Zepp wurde in Studien wegen mangelnder Transparenz in Bezug auf die Privatsphäre kritisiert. Die Uhr bietet außerdem nur begrenzte Sicherheits- und Konnektivitätsfunktionen und geht bei der Verarbeitungsqualität einige Kompromisse ein. Außerdem läuft sie mit proprietärer Software, was bedeutet, dass Ihr möglicherweise mit sich überschneidenden Diensten leben müsst. Bei einem Einführungspreis von 399 US-Dollar sind jedoch einige Abstriche zu erwarten, um Premium-Outdoor-Funktionen zu einem erschwinglicheren Preis anbieten zu können.

Wenn man die Vor- und Nachteile abwägt, überwiegen meiner Meinung nach die Vorteile die Nachteile. Die eigentliche Frage ist: Seid Ihr bereit, ein paar Kompromisse einzugehen, wenn Ihr dafür mehr Outdoor-Leistung bekommt?

Wo du das Amazfit T-Rex 3 Pro kaufen kannst

Die Amazfit T-Rex 3 Pro ist ab sofort im offiziellen Store sowie bei verschiedenen Einzelhandelspartnern ab 399 Euro erhältlich. Damit ist sie eine konkurrenzfähige Wahl für alle, die eine robuste Sport-Smartwatch für den Outdoor-Einsatz suchen.

Amazfit T-Rex 3 Pro

Zur Geräte-Datenbank

Apps & Mobile Entwicklung

Kaufberatung: FAQ und Lesertests helfen bei der CPU-Luft-Kühler-Auswahl

CPU-Luft-Kühler gibt es wie Sand am Meer. Der kontinuierlich von Captain Mumpitz aktualisierte Community-Thread „FAQ / Kaufberatungsübersicht Luftkühler“ und ein aktueller Lesertest helfen bei der Kaufentscheidung.

Fünf günstige CPU-Luft-Kühler im Test

Der aktuelle Lesertest kommt von Azghul0815, der fünf CPU-Kühler in seinem Lian Li A3 Mesh gegeneinander hat antreten lassen.

Die Motivation dahinter entstand während einer Diskussion zwischen Azghul0815 und madzzzn von Mad-Gaming.shop zum in der Community häufig empfohlenen, günstigen Arctic Freezer 36 (Test auf ComputerBase). Im Test traten daraufhin zwei Wettbewerber von Endorfy und Thermalright im Lian Li A3 Mesh gegen eben diesen Arctic Freezer 36 an – einem kompakten Gehäuse für Micro-ATX- und Mini-ITX-Mainboards.

Auch wenn die Inspiration zum Test von Azghul0815 ausging, gilt es zu beachten, dass nur der Arctic-Kühler käuflich erworben wurde und die anderen vier Kühler durch Mad-Gaming (Endorfy) und Thermalright gestellt wurden. Bei Thermalright wurde ursprünglich nur angefragt, wo deren Lüfter in der Schweiz käuflich erworben werden können, worauf der Hersteller für den Test sofort zwei Kühler kostenlos bereitstellte.

Wie der Schlagabtausch in diesem speziellen Fall ausgegangen ist, verrät der Lesertest:

- Fünf CPU-Kühler, ein kleines Gehäuse – mein Test im Lian Li A3 Mesh

Die Luftkühler FAQ

Die FAQ zum Thema Luftkühler wird bereits seit Jahren von Captain Mumpitz gepflegt, die letzte Aktualisierung erfolgte am 7. November 2025. Die Community-FAQ deckt vier verschiedene Typen CPU-Kühler ab:

- Klassische Towerkühler

- Towerkühler mit RGB

- Top-Blower-Kühler

- Low-Profile-Kühler

Dabei wird neben der Bauhöhe und dem ungefähren Kaufpreis auch zu möglichen Tests verlinkt, damit sich der User komfortabel einen Überblick verschaffen kann. Auch was es bei einer Mitnahme älterer CPU-Kühler auf ein moderneres AM5-System von AMD zu beachten gilt, wird beschrieben.

Achtung bei AM5-Systemen: Da AM5-Boards ihre eigene Backplate mitbringen, welche nicht ohne entsprechenden Aufwand abnehmbar ist, ist jeder AM4-Kühler mit eigener Backplate von Haus aus inkompatibel. Manche Hersteller bieten möglicherweise Kits an, welche die Montage auf der AM5 Backplate erlauben. Genaueres hierzu entnehmt ihr direkt von den Herstellern, oder in der Liste hier sobald die Infos offiziell verfügbar sind.

Captain Mumpitz

Auch für Intel Sockel 1851 für die Intel-Arrow-Lake-S-CPUs (Core Ultra 200) gibt es ein paar wenige Empfehlungen, aber nicht mehr, weil „LGA1851 trotz ordentlicher Performance und sinkenden Preisen nach wie vor eine Nische“ ist.

Feedback und Hinweise ausdrücklich erwünscht

Rückfragen, Anregungen sowie Lob und Kritik zu den beiden Leserartikeln sind in den Kommentaren zu dieser Meldung sowie in dem entsprechenden Thread wie immer ausdrücklich erwünscht. Auch Hinweise zu weiteren Leserprojekten oder Erfahrungsberichten werden gerne entgegengenommen.

Die letzten sieben Vorstellungen in der Übersicht

Apps & Mobile Entwicklung

HyperOS 3.0 erreicht weitere Xiaomi- und Poco-Geräte

Das Warten auf Android 16 hat für viele Xiaomi-Fans ein Ende, da der stabile HyperOS 3.0-Build weltweit auf die Geräte kommt. Das Überraschungsupdate mit dem neuen Hyper Island und KI-Hintergrundbildern erreicht bereits beliebte Modelle wie das Redmi Note 13 und 14 sowie das Poco M6.

Da Xiaomi Millionen von Android-Smartphones und -Tablets verkauft, wird jedes größere Betriebssystem-Upgrade mit Spannung erwartet. Das gilt auch für das HyperOS 3.0 Update, das auf Android 16 basiert und bedeutende Verbesserungen mit sich bringt. Nach einem langsamen Rollout wird es nun auf immer mehr Geräten eingeführt. Es hat nun eine breitere Auswahl an Xiaomi-Handys und -Tablets erreicht.

Beliebte Xiaomi Mid Ranger auf Android 16 aktualisiert

Im Xiaomi Community Forum in China gab das Unternehmen bekannt, dass es damit begonnen hat, das HyperOS 3.0 Stable Build für weitere Xiaomi Geräte zu veröffentlichen. Die lange Liste umfasst die Redmi K60-Serie, Redmi Note 15, Redmi Note 14 5G, Note 13 Pro, Note 13, Note 13R, Turbo 13 und Poco M6 Pro (Testbericht) für Nutzer in China. Darüber hinaus umfasst das Lineup auch das Xiaomi Pad 6 Pro und Pad 6 Max 14 unter den Geräten mit großem Bildschirm.

Überraschenderweise sagte Xiaomi, dass es das große Update für die globalen Varianten des Redmi Note 13 Pro und Poco M6 Pro in anderen Ländern ausliefert. Dies folgt dem Release für die Redmi Note 14 und Note 15 Serie. Ein Nutzer aus Europa berichtete, das Update auf dem Redmi Note 13 Pro 4G erhalten zu haben, das mit 5,3 GB recht groß ist. Lokalisierte Varianten der beiden Modelle müssen sich möglicherweise noch länger gedulden.

Im Moment gibt es noch kein konkretes Datum, wann das stabile HyperOS 3 in anderen Ländern eintreffen wird. Die übliche Kadenz folgt jedoch auf China und andere Regionen erhalten das Update einige Wochen später. Bisher hinkt Xiaomi noch mit seinem geplanten Zeitplan hinterher, insbesondere für die meisten Poco-Geräte. Aber trotz der Verzögerung sind die meisten Nutzer optimistisch, bald in den Genuss von HyperOS 3.0 zu kommen.

Warum Ihr Euch auf HyperOS 3 freuen sollten

HyperOS 3.0 hat eine Menge neuer Tricks in petto. Eine der bemerkenswertesten Ergänzungen ist die neue Hyper Island, die das Loch in der Frontkamera in einen interaktiven Bereich verwandelt. Sie zeigt Benachrichtigungen und Updates in Form von Widgets für ausgewählte Dienste wie Timer, Stoppuhr, Musiksteuerung und Liefer- oder Karten-Apps an.

Der Sperrbildschirm und der Startbildschirm erhalten ebenfalls nette Verbesserungen und verbesserte Anpassungen. Nutzer können mithilfe von KI kinoreife Videos und 3D-Hintergründe erstellen. Außerdem gibt es intelligentere Galerie- und Suchfunktionen, die den Kontext und die Ergebnisse bei der Suche erweitern.

Was die Optimierung angeht, verspricht HyperOS 3.0 ein schnelleres und flüssigeres Erlebnis, von Animationen bis hin zur Gesamtleistung. Außerdem verspricht das Unternehmen mit dem Update eine bessere Akkulaufzeit.

Wartet Ihr auch schon auf das Update? Auf welche Funktionen freut Ihr Euch sich als erstes, wenn HyperOS 3 erscheint?

We mark partner links with this symbol. If you click on one of these links or buttons–or make a purchase through them–we may receive a small commission from the retailer. This doesn’t affect the price you pay, but it helps us keep nextpit free for everyone. Thanks for your support! Prices are based on the date of publication of this article and may be subject to change.

Apps & Mobile Entwicklung

Humble Bundle: Das beliebte Spiele-Bundle startet 2026 mit einem Blutbad

Neues Jahr, neues Humble Bundle. Das erste Bundle im Jahr 2026 trägt den markigen Namen „Carnage Collection“ und bietet acht Titel, die ein blutiges Abenteuer versprechen. Die Genres sind dabei ziemlich breit gestreut.

Blutbad voraus

Das Carnage-Bundle (engl. für Blutbad) hat drei Ausbaustufen. Im kleinsten Bundle enthalten sind (Bewertungen gemäß Steam):

Stufe 1 für 8,17 Euro

- Warstride Challenges – 90 Prozent

- Easy Red 2 – 90 Prozent

- Death in the Water 2 – 83 Prozent

Das Besondere an Warstride Challenges ist der Fokus auf Geschwindigkeit und Präzision. Es gilt schnell durch die Level zu kommen und gleichzeitig möglichst viele Feinde zu erledigen um die höchste Punktzahl zu erreichen. Dabei gibt es auch verschiedene Kombos und Zeit-Boni, die freigeschaltet und genutzt werden können.

Easy Red 2 ist ein taktischer First-Person-Shooter, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Das Spiel wurde von Steam Team entwickelt und setzt den Fokus auf taktisches Gameplay. Es lässt sich im Kern mit Battlefield 5 vergleichen, wobei die Bewertung mit 90 Prozent auf Steam deutlich besser ausfällt.

Death in the Water 2 ist ein First-Person-Survival-Horror-Spiel, das, wie der Name vermuten lässt, unter Wasser spielt. Es wurde von Killer Whale Games entwickelt und führt den Spieler in die Tiefen des Ozeans – gefährliche Meereskreaturen inklusive.

Stufe 2 für 10,22 Euro

Weitere drei Titel kommen bei Stufe 2 hinzu:

- Hellboy: Web of Wyrd – 73 Prozent

- Maneater – 90 Prozent

- Laika: Aged through Blood – 92 Prozent

Hellboy: Web of Wyrd ist ein 2D/3D-Action-Adventure-Spiel, das auf den beliebten Hellboy-Comics von Mike Mignola basiert. Das Spiel wurde von Upstream Arcade und 2023 veröffentlicht. Die Grafik orientiert sich an der Comic-Vorlage.

Im Spiel Maneater schlüpft der Spieler in die Rolle eines Hais. Als solcher schwimmt er durch das offene Wasser, jagt und frisst Feinde und wird damit immer größer und stärker. Das Spiel bietet RPG-Elemente, da man mit der gewonnen Erfahrung seinen Hai weiterentwickeln und besondere Fähigkeiten verleihen kann.

Laika: Aged through Blood ist ein 2D-Open-World-Adventure, in dem man die namensgebende Kojotin Laika durch ein dystopisches Wild-Wester-Setting steuert. Das Spiel wird zum Metroidvania-Genre gezählt und hat die beste Bewertung aller Titel im Bundle – 92 Prozent positiv, bei über 5100 Bewertungen.

Stufe 3 für 15,32 Euro

Die letzte Stufe fügt zwei weitere Titel hinzu:

- Dead Island 2 – 77 Prozent

- Trepang2 – 92 Prozent

Dead Island 2 ist sicherlich der bekannteste aller enthaltenen Titel, auch wegen des kultigen ersten Teils aus dem Jahr 2016. Dead Island 2 spielt dabei nicht auf einer Insel, sondern im von Zombies überlaufenen Los Angeles. Wie bei Zombie-Spielen üblich, gilt es mit Nahkampf- und Fernkampfwaffen Köpfe von verfaulten Körpern zu trennen und den Grund der Infektion zu finden.

Trepang2 ist ein schneller und blutiger First-Person-Shooter, der von Trepang Studios entwickelt und 2023 veröffentlicht wurde. Ein wichtiges Feature des Spiels sind die übernatürlichen Fähigkeiten, die man im Laufe des Spiels freischaltet um seinen Gegnern richtig einzuheizen. Mit 92 Prozent positiven Bewertungen ist es ebenfalls sehr gut bewertet, kann aber nicht so viele Rezensionen wie Laika: Aged through Blood vorweisen.

Spielen und Gutes tun

Wie immer bei Humble Bundle geht ein Teil der Erlöse an eine gemeinnützige Organisation, in diesem Fall ist das „Coral Guardian“, eine Organisation, die sich dem Schutz und der Wiederherstellung von Korallenriffen widmet.

Preis und Verfügbarkeit

Stufe 1 des Bundles schlägt mit 8,17 Euro zu Buche, Stufe 2 kostet 10,22 Euro und das volle Bundle mindestens 15,32 Euro. Alle acht Titel haben auf Steam einen „Wert“ von 177,02 Euro. Das Carnage-Bundle ist noch drei Wochen bis zum 23. Januar verfügbar.

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenAus Softwarefehlern lernen – Teil 3: Eine Marssonde gerät außer Kontrolle

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Top 10: Die beste kabellose Überwachungskamera im Test

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenSK Rapid Wien erneuert visuelle Identität

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenNeue PC-Spiele im November 2025: „Anno 117: Pax Romana“

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenDonnerstag: Deutsches Flugtaxi-Start-up am Ende, KI-Rechenzentren mit ARM-Chips

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenArndt Benedikt rebranded GreatVita › PAGE online