Apps & Mobile Entwicklung

Politik braucht Regeln für KI

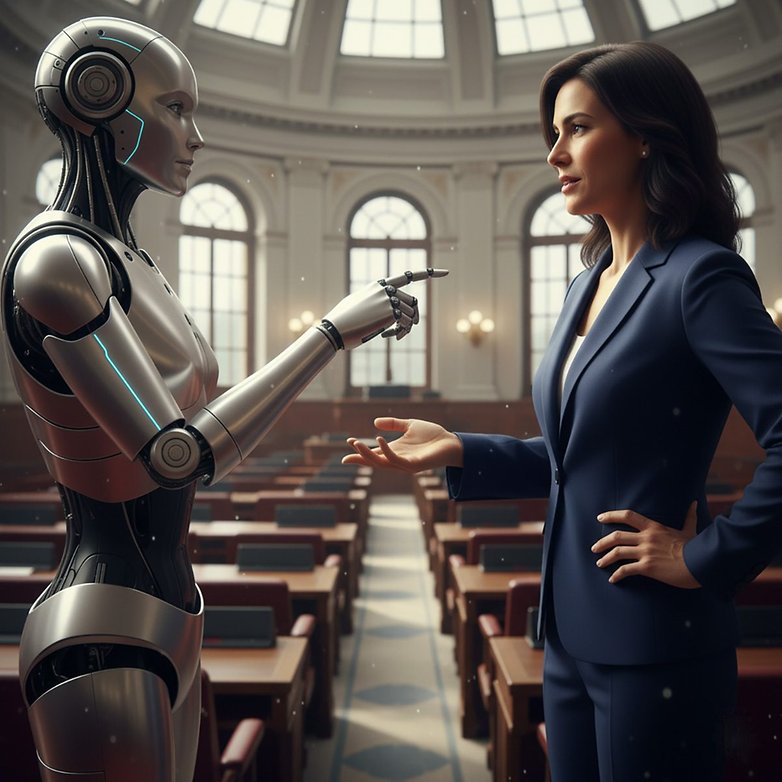

Wir reden hier nicht über ferne Zukunft, Freunde! Albaniens „Diella“ soll schon bald als KI-Ministerin Korruption im Beschaffungswesen bekämpfen. Deutschlands Kulturstaatsminister Weimer nutzt seinen „Weimatar“ bereits, um „schnell und mehrsprachig Stellung zu beziehen“. Verspürt beim Betrachten des folgenden Videos übrigens noch jemand außer mir ganz am Schluss Black-Mirror-Vibes?

Auch Estland arbeitet mit künstlicher Intelligenz und experimentiert mit KI-Richtern. Algorithmen entscheiden in diversen Ländern sowieso längst über Sozialhilfe, Steuerbescheide und Verwaltungsabläufe. Das ist kein Pilotprojekt mehr – das ist gelinde gesagt nicht weniger als der Anfang einer Revolution. Und während wir noch überlegen, ob wir darauf Bock haben, schaffen andere längst Fakten.

Die Baustellen sind riesig – und niemand hat einen Plan

Also ja, es gibt viele Baustellen, um die wir uns zu kümmern haben, bevor wir KI flächendeckend in die Politik lassen. Aber das Gute daran ist, dass wir wirklich noch ganz am Anfang dieser Entwicklung stehen. Folgende vier Baustellen habe ich ausmachen können, bei denen noch viel Arbeit ansteht:

- Was ist mit Transparenz? Bislang Fehlanzeige. Wer verstehen will, wie KI-Entscheidungen zustande kommen, stößt schnell an Grenzen. Selbst Expert:innen können oft nicht erklären, warum ein Algorithmus diese und nicht jene Entscheidung trifft. Wie soll das Volk dann beurteilen, ob es fair behandelt wurde?

- Wer trägt eigentlich die Verantwortung? Auch noch unklar. Wenn die Maschine entscheidet – wer übernimmt die Schuld, wenn es schiefgeht? Der Programmierer? Der Minister bzw. die Ministerin? Das Parlament? Diese Frage ist ungeklärt, aber die KI entscheidet trotzdem schon mit.

- Ist KI überhaupt legitimiert und wenn ja, von wem? Definitiv problematisch. Demokratie lebt vom Wählen – aber eine KI wird nie gewählt. Die Opposition in Albanien bringt es auf den Punkt: „Ein Minister muss ein Mensch sein“. Aber was, wenn die KI objektiv bessere Entscheidungen trifft als gewählte Menschen?

- Und wie ist es um die Akzeptanz bestellt? Aktuell nicht gut, tippe ich mal. Sind wir bereit, Macht an eine Maschine zu delegieren? Für viele ältere, weniger tech-affine Bürger muss eine politische Entscheidung durch eine KI doch im Grunde genauso beliebig wirken wie eine gezogene Zahl bei der Lottoziehung.

Wenn Ihr mich fragt, sind das alles keine theoretischen Probleme – das sind exakt die Baustellen, für die wir (noch) keine Regeln haben, sie aber so dringend bräuchten.

Die unbequemen Fragen, die wir uns stellen müssen

Würdet Ihr wollen, dass der klügste Mensch der Welt in die Politik geht? Weil er vielleicht ganz andere Lösungen erdenken kann, Probleme viel besser und schneller versteht? Dann stellt Euch jetzt noch die Frage, ob Ihr das klügste Wesen der Welt auch dann in der Politik sehen wollt, wenn es sich dabei NICHT um einen Menschen handelt.

Ihr wollt lieber einem Menschen den Job anvertrauen als einer Maschine? Dann müssen wir hinterfragen, wieso dem so ist. Weil er mehr Empathie hat? Weil er menschlich ist? Ja, ein Mensch kann besser eine menschliche Entscheidung treffen. Aber ein Mensch kann Euch auch besser als eine Maschine vorgaukeln, dass er es gut mit dem Wahlvolk meint und tatsächlich glaubt, was er sagt.

Schauen wir doch ehrlich hin, was Politiker:innen aus Fleisch und Blut so treiben: Trump verbreitet systematisch Lügen und arbeitet an einer Autokratie, Orban höhlt in Ungarn die Demokratie aus, unsere Koalitionen in Europa scheitern an Eitelkeiten und beugen sich zusehends dem Rechtsruck. Könnte eine KI es wirklich schlechter machen? Oder ist unser Widerstand gegen Maschinen-Politik nur nostalgische Romantik?

Werden sich Politiker:innen selbst abschaffen?

Werden Politiker proaktiv zustimmen oder eher verhindern, dass KIs Einfluss in der Politik gewinnen? Immerhin könnten sie sich dadurch schlimmstenfalls selbst obsolet machen. Das ist eine zentrale Frage, denn die Entscheidung über KI in der Politik liegt – paradoxerweise – nun mal bei eben jenen Menschen, die davon betroffen wären.

Aber vielleicht stellen wir die falsche Frage. Vielleicht geht es gar nicht darum, Politiker:innen zu ersetzen, sondern ihre Rolle zu verändern. Wenn eine KI die objektiv beste Politik vorschlägt, werden Politiker:innen zu dem, was sie schon lange sein sollten: Vermittler, Erklärer, Vertrauen stiftende Persönlichkeiten. Das wäre dann vielleicht das Ende der Berufspolitik, wie wir sie kennen – und der Beginn einer Politik der Persönlichkeiten anstelle von Parteipolitik.

Das Leapfrogging-Problem: Sind andere vielleicht schneller als wir?

Können Länder wie Albanien uns vielleicht sogar abhängen, weil sie einen Schritt auslassen oder deutlich schneller gehen als „wir“? Das Beispiel kennen wir: In Afrika verbreiteten sich Smartphones rasend schnell, weil es kaum die Infrastruktur für Festnetz-Telefone gab. Ebenso hatten nicht so viele Menschen Desktop-PCs für die Internetnutzung oder ein ganz normales Bankkonto, da auch keine Banken-Infrastruktur vorhanden war. Mit dem Smartphone übersprang man all das einfach. Plötzlich waren fast alle Afrikaner online und bezahlten mobil ihre Rechnungen.

Afrikanische Länder haben oftmals also nicht nur sprunghaft aufgeholt, sondern westliche Nationen teils sogar hinter sich gelassen. Ähnlich könnte es uns jetzt beim Thema KI ergehen. Während Deutschland noch über Datenschutz-Grundverordnungen für KI diskutiert, experimentiert Albanien bereits mit KI-Ministern. Während wir ethische Bedenken wälzen, sammeln andere praktische Erfahrungen. Am Ende stehen wir da wie die Musikindustrie, die das Internet verschlafen hat.

„Leapfrogging“ an sich ist eigentlich gar kein Problem, sondern ein positiver Effekt. Die Gründe, wieso plötzlich diese Länder an uns vorbeischießen können, liegen vielmehr bei uns und unseren schwerfälligen Systemen.

Die Wahrheit, die niemand aussprechen will

Habt Ihr kurz vor Ende des Artikels noch spontan Bock auf eine unbequeme Realität? Nämlich folgende: Während wir uns über KI-Minister empören, übersehen wir, dass wir bereits längst von Algorithmen regiert werden. Facebook bestimmt, was wir sehen. Google, was wir wissen. Amazon, was wir kaufen. TikTok, worüber wir diskutieren.

Der einzige Unterschied: Diese Algorithmen sind nicht demokratisch legitimiert. Albaniens KI-Minister wäre immerhin noch dem Parlament verantwortlich – mehr, als man von Zuckerberg oder Musk sagen kann. Wir leben bereits in einer Algokratie. Wir haben nur nie darüber abgestimmt. Mark Zuckerbergs Kasse klingelt, wenn viel Interaktion herrscht und es herrscht viel Interaktion, wenn sich über ein Thema aufgeregt, erbost, echauffiert wird.

Also sorgen Algorithmen dafür, dass diese Themen sichtbarer sind, was wieder mehr Content zum Thema erzeugt und wieder mehr Stimmung zugunsten der vermeintlich einfachen Lösungen entfacht. Wir Medien greifen es entsprechen auf, weil auch wir – so ehrlich müssen wir uns machen – Klick- und Algorithmus-getrieben sind. Wer will da allen Ernstes behaupten zu wissen, dass eine politische Entscheidung einer KI es nicht besser hinbekäme?

Gerade jetzt entscheidet sich alles – mit oder ohne uns

Ich hoffe, Ihr habt hier keinen präzisen Fahrplan erwartet, wie sich KI wann an welchen Stellen in der Politik wiederfindet. Wir sind noch ganz am Anfang bei diesem Thema. Betrachtet diesen Text also eher als mein lautes Nachdenken – mit der ausdrücklichen Einladung an Euch, mitzudenken.

Es wäre naiv zu glauben, wir könnten KI aus der Politik raushalten. Dazu ist es heute bereits zu spät. Aber es wäre gefährlich, sie einfach so reinzulassen. Wir brauchen rote Linien, klare Verantwortlichkeiten, Transparenzpflichten – und das sofort, bevor Experimente wie in Albanien Schule machen.

Die Weichen werden jetzt gestellt. In Ministerien, Verwaltungen, Tech-Konzernen. Die Entscheidung darüber, wie viel Macht Algorithmen über unser Leben haben sollen, fällt in den kommenden Jahren. Und sie wird entweder mit uns getroffen – oder ohne uns.

Die Debatte darf nicht in den Hinterzimmern der Tech-Konzerne oder Parlamente verstauben. Sie gehört in die breite Öffentlichkeit. Sie gehört in Schulen, Unternehmen, Familien. Denn am Ende geht es um die Frage, die unsere Demokratie prägen wird: Wollen wir, dass Maschinen für uns entscheiden – und wenn ja, unter welchen Bedingungen?

Sonst wachen wir in zehn Jahren auf und stellen fest: Die wichtigste Weichenstellung unserer Demokratie haben andere getroffen – und wir haben zugeschaut. Dann ist es zu spät für Debatten. Dann leben wir in der Welt, die andere für uns programmiert haben. Jetzt ist die Zeit, zu handeln. Die Zeit zu diskutieren ist jetzt. Die Zeit zu entscheiden ist jetzt. Morgen könnte es bereits zu spät sein.

Apps & Mobile Entwicklung

Die Architektur des Snapdragon X2 Elite im Detail

In der ersten Jahreshälfte 2026 sollen erste Notebooks mit dem Snapdragon X2 Elite (Extreme) auf den Markt kommen. Was den neuen Chip in Bereichen wie CPU, GPU, KI, Speicher oder SoC-Design auszeichnet und was ihn schnell und sparsam macht, konnte sich die Redaktion jüngst am Hauptsitz von Qualcomm im Detail erklären lassen.

Mit dem Snapdragon X2 Elite und Snapdragon X2 Elite Extreme setzt Qualcomm die vor zwei Jahren vorgestellte Entwicklung eigener Notebook-Prozessoren fort und tritt damit erneut gegen AMD und Intel im x86-Umfeld und gegen Apple im Arm-Ökosystem an.

Marktstart im ersten Halbjahr 2026

Nachdem Qualcomm die erste Generation Snapdragon X im Herbst 2023 vorgestellt hatte, bevor die ersten Geräte im Sommer 2024 auf den Markt kamen, sollen erste Notebooks mit dem Snapdragon X2 im Laufe des ersten Halbjahres marktreif sein. Weder zum Snapdragon Summit vor acht Wochen noch zum aktuellen Besuch des Hauptsitzes in San Diego konnte Qualcomm allerdings die ersten Abnehmer des Chips verraten. Es gebe laut Qualcomm aber „Design Wins“, also feste Zusagen für die Prozessoren, nur öffentlich genannt werden dürfen die Hersteller noch nicht. Potenziell wird sich das zur CES im Januar ändern.

Qualcomm dürfte nicht ohne Grund vom „ersten Halbjahr 2026“ statt vom ersten Quartal sprechen, wenn der Konzern nicht doch früher liefern könnte. Eine Ankündigung durch Partner zur CES im Januar wäre früh, aber sinnvoll und vielleicht sogar notwendig, damit das Thema nicht zum Erliegen kommt. Acht Monate von der Chip-Ankündigung bis zu den Produkten kann sich Qualcomm nicht erneut leisten.

Bis dieses selbst gesteckte Ziel auf der Roadmap erreicht ist, müssen weitere technische Details zur Plattform und Architektur überbrücken, für die es dieses Mal sogar ein eigenes Event gab. Und die Details zur Plattform sind vielversprechend, zeichnen sie doch das Bild eines schnellen und zugleich effizienten Chips, der es mit der etablierten x86- und Arm-Konkurrenz aufnehmen kann.

Technische Daten des Snapdragon X2 Elite (Extreme)

Ein kurzer Rückblick: Den Snapdragon X2 hat Qualcomm Ende September in drei Varianten vorgestellt: X2E‑96‑100, X2E‑88‑100 und X2E‑80‑100. Hinter den kryptischen Bezeichnungen verbergen sich zwei 18-Core- und eine 12-Core-Variante des Chips, beim größten „Extreme“ mit bis zu 5,0 GHz, stärkerer GPU und Triple-Channel-Speicher auf dem Package. Die drei Ableger des Chips eint die mit 80 TOPS (INT8) ausgesprochen leistungsfähige NPU.

Einblick in Architektur der neuen Plattform

Am Hauptsitz von Qualcomm in San Diego hat das Unternehmen jüngst die technischen Details der neuen Plattform offengelegt, die einen Einblick in die Architektur ermöglichen und die Fortschritte bei Leistung und Effizienz erklären. Die meisten Angaben auf den Präsentationsfolien beziehen sich auf den Snapdragon X2 Elite Extreme, die technischen Daten treffen in reduziertem Umfang aber auch auf den Snapdragon X2 Elite zu.

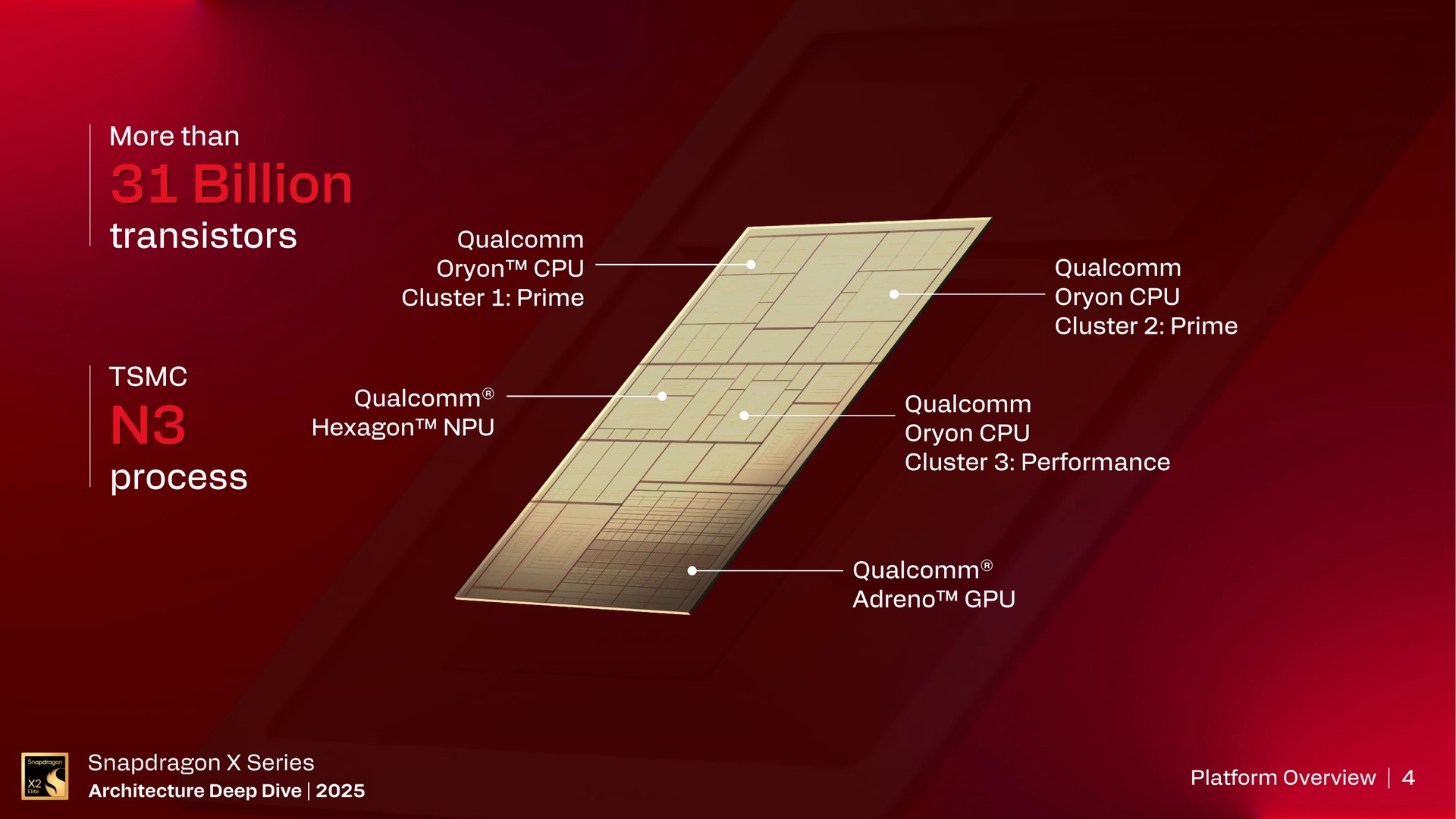

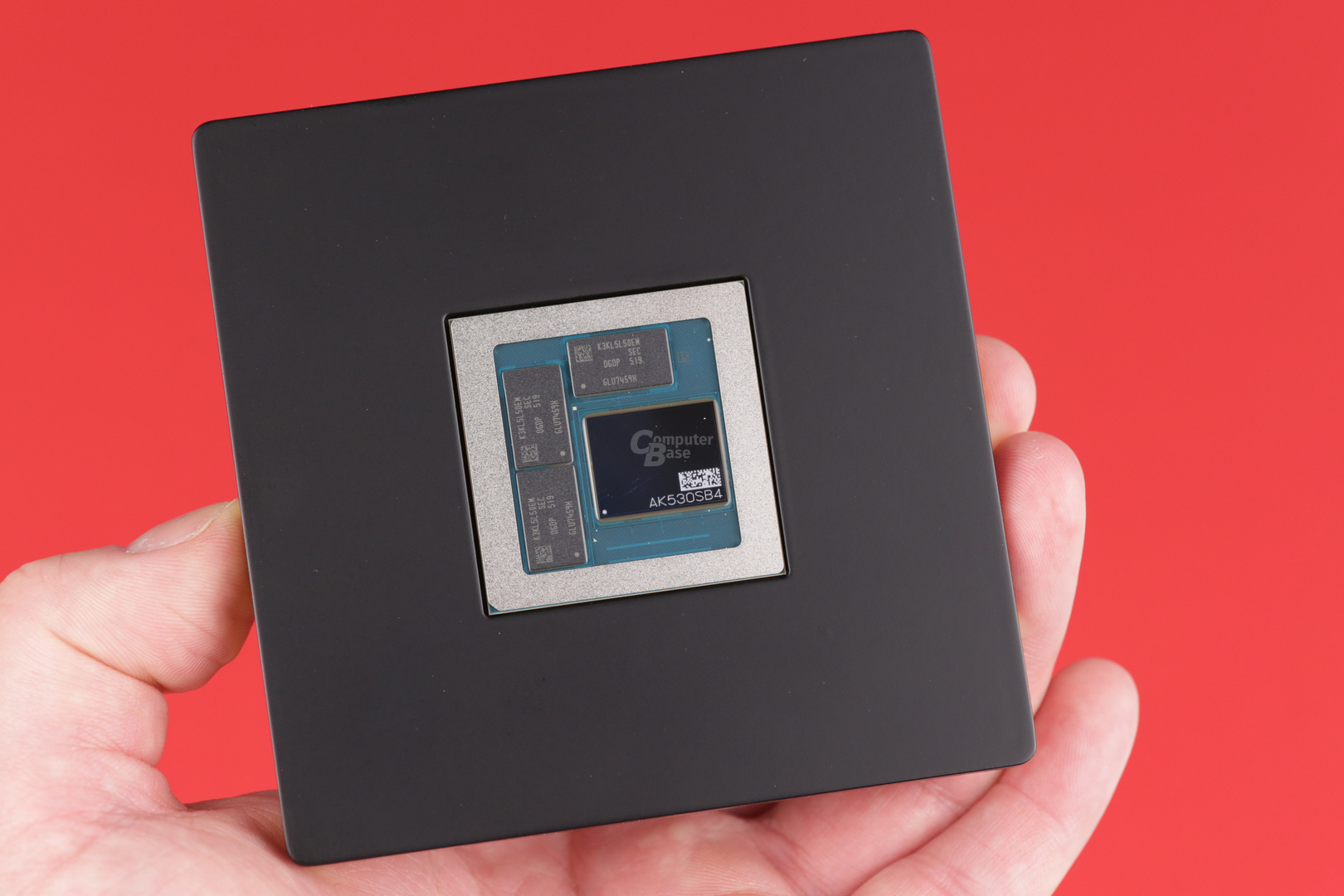

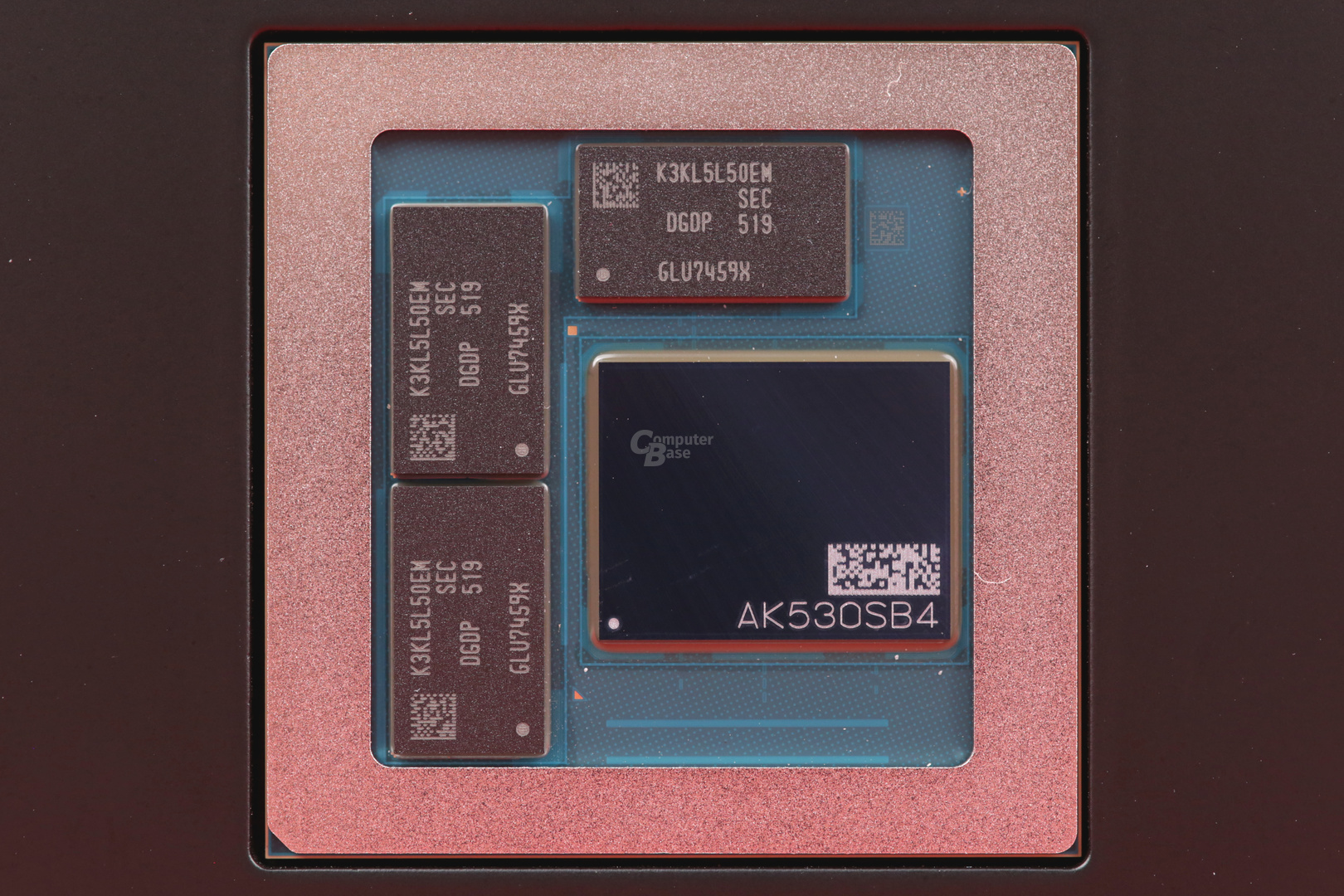

31+ Milliarden Transistoren aus 3-nm-Fertigung

Der Snapdragon X2 Elite Extreme ist ein SoC mit Die und Speicher auf dem Package. Für den Snapdragon X2 Elite mit 12 oder 18 Kernen wird der Speicher auf das Board ausgelagert. Der Die des Extreme zählt mehr als 31 Milliarden Transistoren aus der 3-nm-Fertigung von TSMC (N3). Dabei setzt Qualcomm auf eine Mischung aus primär N3P und für einzelne Bereiche N3X für höhere Spannungen und Taktfrequenzen. Qualcomm nennt üblicherweise nicht die Anzahl der Transistoren oder die Die-Größe, beim Snapdragon X2 Elite Extreme ist dies nun aber der Fall. Zum Vergleich: Der Apple M4 kommt auf 28 Milliarden Transistoren, beim M3 waren es 25 Milliarden. Für den M5 liegt keine offizielle Zahl vor, bekannt ist aber, dass auch dort auf TSMC N3P gesetzt wird.

Ein SoC ist mehr als nur eine CPU

Das System-on-a-Chip für Notebooks setzt sich wie Qualcomms Smartphone-Chips aus mehreren Funktionsblöcken zusammen. Dazu gehören unter anderem CPU und GPU, NPU, Memory Controller, SLC, Bildprozessor (ISP), Display und Video Processing Unit (DPU/VPU), Sensing Hub oder Secure Processing Unit (SPU). Die meiste Fläche auf dem Die nimmt dann aber doch die CPU ein, sofern die beiden Prime- und der Performance-Cluster addiert werden. Den größten einzelnen Block bildet die Adreno-GPU.

Im Randbereich des Chips sind Interfaces für den DRAM, PCIe 5.0 und 4.0, UFS 4.0, MIPI-Kameras und USB4 zu finden. Zwischen den beiden Prime-Clustern des Snapdragon X2 Elite Extreme sitzen Speicher-Controller und SLC. Für externe Geräte und Storage stehen dreimal USB4 mit 40 Gbit/s, 12 Lanes PCIe 5.0, 4 Lanes PCIe 4.0, UFS 4.0, SDUC mit SD Express und SDXC mit UHS-I zur Verfügung.

Triple- und Dual-Channel LPDDR5X-9523

Für das Topmodell X2E-96-100 wechselt Qualcomm von einem Dual-Channel-RAM-Interface mit 8 Lanes für LPDDR5X-8448 mit 135 GB/s zu einem Interface mit drei Kanälen verteilt auf 12 Lanes für LPDDR5X-9523 mit 228 GB/s. Der kleinere X2E-88-100 mit ebenfalls 18 CPU-Kernen, aber weniger Takt, und der X2E-80-100 mit 12 CPU-Kernen verfügen über ein Dual-Channel-Interface mit 8 Lanes für LPDDR5X-9523 mit 152 GB/s.

Der SLC wächst auf 9 MB

Für alle Funktionsblöcke des Chips steht ein Shared Last Level Cache (SLC) von jetzt 9 MB zur Verfügung. Der SLC fällt damit 50 Prozent größer als beim Snapdragon X Elite aus. Welchem Funktionsblock wie viel SLC zur Verfügung steht, wird dynamisch je nach Anforderung zugewiesen. Für den Snapdragon X Elite hatte Chefarchitekt Gerard Williams allerdings erklärt, dass die CPU aufgrund großer L2-Caches tendenziell am wenigsten Gebrauch davon macht. Mit 16 MB L2 pro Prime-Cluster, 12 MB für das Performance-Cluster und 9 MB SLC kommt man auf den von Qualcomm angegebenen „Total Cache“ von 53 MB. Das bedeutet auch, dass der SLC in der 12-Kern-Variante die zuvor bekannten 6 MB aufweist.

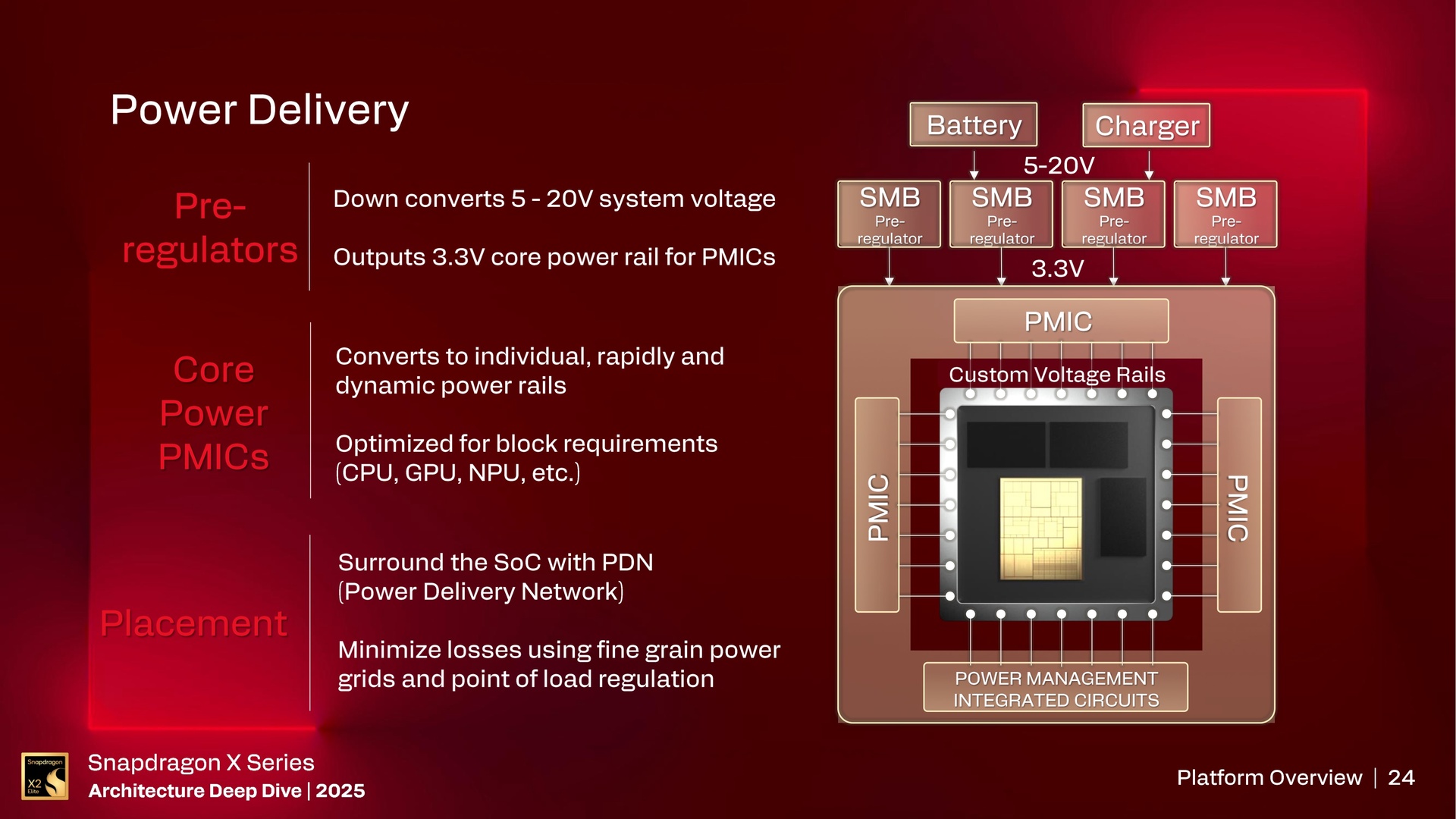

Power Delivery Network mit vier Vorreglern

Neben Veränderungen an der Mikroarchitektur, die Leistung und Verbrauch beeinflussen, spielt für die Effizienz auch das PDN (Power Delivery Network) eine wichtige Rolle. Der Chip verfügt über vier Vorregler, die dafür sorgen, dass die auf Batterie oder Ladegerät (5 bis 20 Volt) nachfolgende eigentliche Spannungsregelung für die vier PMICs (Power Management Integrated Circuit) unter stabilen und günstigen Bedingungen mit 3,3 Volt arbeiten kann. Damit lassen sich individuelle Stromschienen erstellen, die laut Qualcomm schnell und dynamisch angepasst werden können und für die einzelnen Funktionsblöcke optimiert seien, um diese möglichst effizient anzusteuern und möglichst schnell wieder in den Ruhezustand versetzen zu können.

Apps & Mobile Entwicklung

WhatsApp sperrt jetzt Nutzer ohne Vorwarnung – und niemand weiß warum

Seit gut zwei Wochen sperrt WhatsApp Nutzer ohne erkennbaren Anlass. Was zunächst wie vereinzelte Pannen wirkte, hat sich inzwischen zu einem flächendeckenden Phänomen entwickelt. Und es kann jeden treffen. Das sagen die Verantwortlichen.

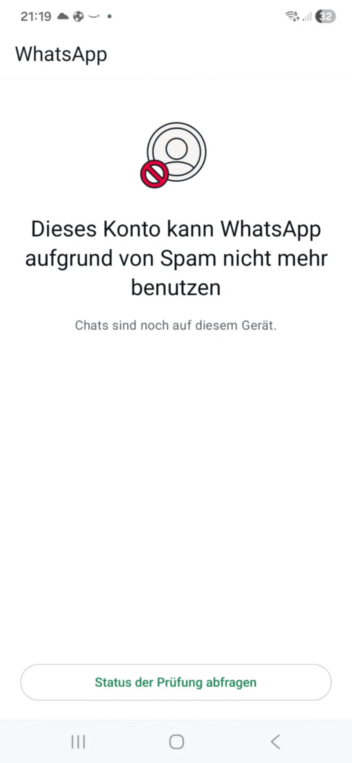

Man stelle sich den Moment vor: Man öffnet WhatsApp, um eine kurze Nachricht zu senden oder ein Foto zu teilen, und der Messenger verweigert plötzlich den Zugang. Keine Nachricht geht mehr hinaus, keine kommt an. Für viele Menschen, deren Kommunikation vollständig über das Smartphone läuft, ist das ein digitaler Ausnahmezustand. WhatsApp hat zwar klare Regeln definiert, deren Missachtung zu Sperren führen kann. Doch derzeit trifft es Nutzer, die keinerlei Regelverstoß erkennen können: Sie werden mit dem Verdacht auf Spam ausgesperrt. Und das, ohne nachvollziehbare Begründung. Was also verursacht diese Welle an Sanktionen? Und wie lässt sich das Risiko minimieren? Wir haben bei WhatsApp nachgefragt.

WhatsApp sperrt wahllos Nutzer

Eine nextpit Leserin berichtet, dass ihr Konto gleich zweimal ohne ersichtlichen Grund blockiert wurde. Beim Start der App erschien jeweils dieselbe Meldung: „Dieses Konto kann WhatsApp aufgrund von Spam nicht mehr benutzen.“ Auch im Google Play Store häufen sich Rezensionen, in denen verärgerte Nutzer vergleichbare Sperren schildern.

Der Nutzer Robin Schulz klagt etwa: „Wurde jetzt schon das zweite Mal binnen einer Woche wegen angeblichem Spam gesperrt.“ Ein anderer Nutzer formuliert seine Fassungslosigkeit deutlich: „Warum sperrt WhatsApp meinen Account? Und wie kann man das ändern? Ich bin schockiert, alle meine Nachrichten & Bilder sind weg. Wie komme ich da wieder ran?“ Auf Plattformen wie Reddit oder gutefrage.net häufen sich ebenfalls Berichte, die stets denselben Hinweis enthalten: „Wegen Spam gesperrt.“

Was Nutzer jetzt tun können

Warum WhatsApp seit Wochen Nutzer wegen Spam sperrt – obwohl viele keinerlei auffälliges Verhalten beschreiben –, bleibt unklar. Ein Sprecher des Unternehmens erklärt: „Wir schließen Konten aus, wenn wir der Meinung sind, dass die Kontoaktivität gegen unsere Nutzungsbedingungen verstößt, zum Beispiel bei Versand von Spam, betrügerischen Handlungen oder bei Gefährdung der WhatsApp-Benutzerinnen.“ Präzisere Informationen, was WhatsApp als Spam einstuft, liefert der Konzern nicht. Einzelne Betroffene berichten, sie seien unmittelbar nach dem Versenden eines Links zu einer seriösen Website gesperrt worden. Andere nach dem erstmaligen Anschreiben eines neuen Kontakts oder dem Hinzufügen eines Kontakts zu einer Gruppe. Die tatsächlichen Auslöser scheinen also kaum mit klassischem Spam zu tun zu haben.

→ WhatsApp mit blauem Kreis: Wie löscht man die Meta AI aus der Chat-Übersicht?

Wer überzeugt ist, dass die Sperre unbegründet erfolgte, kann eine Prüfung beantragen – direkt in der App über den Button „Prüfung anfordern“. „Wir prüfen nur eine Telefonnummer pro Einspruch“, erklärt der Sprecher weiter. „Leider können wir keine genaue Angabe zur Dauer einer Prüfung machen.“ Nutzer berichten von Wartezeiten zwischen acht und 24 Stunden. Ohne Wirkung hingegen bleibt es, die App zu löschen und neu zu installieren: Die Sperre ist an die Telefonnummer gebunden. Es bleibt also nur, auf die Entscheidung des Teams zu warten. „Sobald Ihr Konto überprüft wurde und unser Team eine Entscheidung getroffen hat, erhalten Sie eine Benachrichtigung von WhatsApp und können die Entscheidung in WhatsApp einsehen“, heißt es weiter.

Apps & Mobile Entwicklung

Snapdragon X2 Elite im Benchmark: Alle drei SoCs im Vergleich mit Apple, AMD und Intel

Nach ersten Benchmarks mit dem größten Snapdragon X2 Elite Extreme alias X2E-96-100 auf einem unbeschränkten Referenzgerät konnte ComputerBase jetzt auch mit den beiden kleineren Ablegern X2E-88-100 mit 18 Kernen und X2E-80-100 mit 12 Kernen erste Benchmarks auf einem alternativen Referenzgerät mit nur 22 Watt TDP ausführen.

Zur Vorstellung des Snapdragon X2 zum Snapdragon Summit hatte Qualcomm Benchmarks auf einem Referenzdesign des Herstellers mit dem größten Snapdragon X2 Elite Extreme alias X2E-96-100 ermöglicht. Das Testsystem war dabei „unconstrained“ ausgelegt, sodass die maximale Leistung abgerufen werden konnte. Die Benchmark-Notebooks liefen mit Qualcomm vorinstallierten Benchmarks, die von den anwesenden Medien eigenständig am Netzteil oder nur mit Batterie ausgeführt werden konnten.

Benchmarks auf Referenzgerät mit 22 Watt TDP

Zum letzte Woche durchgeführten Architecture Day am Firmensitz von Qualcomm in San Diego, Kalifornien waren erstmals auch Benchmarks mit den zwei kleineren Ablegern möglich: mit dem Snapdragon X2 Elite (ohne Extreme und mit weniger Takt, aber ebenfalls mit 18 Kernen) alias X2E-88-100 und mit dem 12-Kern-Modell Snapdragon X2 Elite alias X2E-80-100. Diese Chips waren zudem nicht mehr in einem „unconstrained“ Referenzdesign verbaut, sondern in einem kleineren mit 22 Watt TDP.

Zwischen dem Snapdragon Summit und dem Architecture Day erfolgte zudem der Test des MacBook Pro mit M5, sodass jetzt auch dessen Ergebnisse in den Diagrammen zu finden sind. Bislang waren darin lediglich M4 und M4 Pro vertreten.

Qualcomm verliert Single-Core-Krone wieder

Der M5 ist es dann auch, der Qualcomm sogleich die Single-Core-Krone wieder entzieht und sich mit 6 Prozent Vorsprung an die Spitze setzt – und das mit 4,61 GHz statt 5,0 GHz. Direkt dahinter folgt der X2E‑96‑100, bevor mit weiteren 6 Prozent Abstand die kleineren Modelle X2E‑88‑100 und X2E‑80‑100 folgen. Da sie beide mit maximal 4,7 GHz arbeiten, fallen die Ergebnisse identisch aus.

Anders sieht es beim Multi-Core-Test aus, den Qualcomm vor allen anderen Prozessoren für sich entscheidet. Mit 22 Watt TDP statt „unconstrained“ sowie 4,0 GHz statt 4,4 GHz Multi-Core-Boost (Prime) und 3,4 GHz statt 3,6 GHz Multi-Core-Boost (Performance) fehlen dem kleineren X2E‑88‑100 hier 14 Prozent auf den „Extreme“. Mit 12 Kernen fällt das Ergebnis um weitere 21 Prozent. Damit landet Qualcomm 7 Prozent vor dem Apple M4 und 10 Prozent hinter dem M5. Sehr ähnlich verhalten sich die drei Qualcomm-Prozessoren in Relation zum Wettbewerb im Cinebench 2024 ST und MT.

Konkurrenzlos schnelle NPU

KI-Workloads auf der dedizierten NPU dominiert Qualcomm dank 80 TOPS (INT8), wobei sich in diesem Procyon-Test ein kleiner Vorteil von 4 Prozent für den „unconstrained“ X2E-96-100 zeigt.

Adreno-X2-GPUs mit sehr hoher Leistung

GPU-Benchmarks waren auf der neuen Plattform ebenfalls möglich. Aufgrund der zeitlich stark limitierten Benchmark-Session stammen die 3DMark-Werte des X2E‑88‑100 und X2E‑80‑100 aber direkt von Qualcomm und sind lediglich in FPS statt Punkten im Diagramm zu finden. Das Ergebnis des X2E-96-100 stammt aus einer eigenständigen Messungen vom Snapdragon Summit.

Auch in diesen Diagrammen ist jetzt der M5 vertreten, der in dem anspruchsvollen Raster-Benchmark „Steel Nomad Light“ 7 Prozent hinter dem X2E-96-100 landet. Die kleineren Modelle dürften sich auf M4-Niveau oder teils darüber einsortieren, exakt sagen lässt sich das ohne eigenständige Messungen in Punkten aber noch nicht.

Was aber ersichtlich ist, ist die hohe Raytracing-Leistung des M5 im „Solar Bay“, mit der Apple mit 6 Prozent Vorsprung knapp an Qualcomm vorbeizieht. Der Snapdragon X2 Elite Extreme klettert im Feld aber sehr weit nach oben: 41 Prozent vor Lunar Lake (Core Ultra 9 288V), 37 Prozent vor dem M4 und die doppelte Leistung des Ryzen AI 9 HX 370.

Technische Daten des Snapdragon X2 Elite (Extreme)

ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Qualcomm im Rahmen einer Veranstaltung des Herstellers in San Diego unter NDA erhalten. Die Kosten für Anreise, Abreise und drei Hotelübernachtungen wurden von dem Unternehmen getragen. Eine Einflussnahme des Herstellers auf die oder eine Verpflichtung zur Berichterstattung bestand nicht. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten„Buongiorno Brad“: Warum Brad Pitt für seinen Werbejob bei De’Longhi Italienisch büffeln muss