Apps & Mobile Entwicklung

Chatkontrolle bei WhatsApp & Co: Uns droht die Totalüberwachung!

Jeder Versuch, Kinder vor den Schrecken sexuellen Missbrauchs zu schützen, ist legitim und sogar zwingend notwendig. Die EU-Kommission verfolgt genau dieses Ziel mit einem neuen Gesetzesentwurf zur Bekämpfung der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen im Netz. Klingt richtig, aber so einfach ist es leider nicht. Ich verrate Euch, was die EU plant – und wieso das ein brandgefährlicher Weg ist.

Der EU-Vorschlag, bekannt geworden als „Chatkontrolle“, würde eventuell dazu beitragen, Kindern zu helfen. Er würde aber in seiner jetzigen Form auch eine beispiellose Überwachungsinfrastruktur schaffen – eine, die tief in die private Kommunikation von vielen Millionen EU-Bürger:innen eingreift.

Was als Schutzschild für Kinder gedacht ist, droht zum Brecheisen gegen unsere Grundrechte zu werden. Ich finde auch nicht, dass das überzogene Rhetorik ist, denn selbst der juristische Dienst des EU-Rats (PDF) und der UN-Hochkommissar für Menschenrechte (PDF) halten die Pläne für rechtswidrig. Im Folgenden möchte ich Euch erklären, wieso ich glaube, dass der Rat der EU, der am 14. Oktober die Entscheidung treffen soll, wirklich vorsichtig sein sollte.

Der Trick mit der Verschlüsselung: Wenn Privatsphäre endet, bevor sie beginnt

Offiziell beteuert die EU-Kommission, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibe unberührt. Doch das ist, wie Kritiker:innen sagen, ein „durchschaubarer Taschenspielertrick“. Denn die Chatkontrolle würde nicht etwa verschlüsselte Nachrichten aufbrechen – sie würde sie einfach vorher auslesen. Mithilfe der sogenannten „Client-Site-Scanning“-Technologie sollen Bilder, Videos und Links direkt auf Euren Geräten durchsucht werden, bevor sie verschlüsselt und versendet werden.

Das ist, als würde der Staat jeden Eurer privaten Briefe liest, bevor Ihr ihn in den Umschlag steckt. Das digitale Briefgeheimnis – ein Grundpfeiler der Privatsphäre – wäre damit de facto abgeschafft. Oder, wie Signal-Chefin Meredith Whittaker es auf den Punkt bringt:

Man kann keine Hintertür schaffen, auf die nur die Guten Zugriff haben.

Millionen Fehlalarme: Wenn der Algorithmus Urlaubsfotos verdächtigt

Ja, es klingt technisch, ist aber tatsächlich menschlich fatal: Die Systeme, die verdächtige Inhalte erkennen sollen, liegen regelmäßig daneben. Der Bundesdatenschutzbeauftragte warnt vor Fehlerraten von bis zu zwölf Prozent. Bei Milliarden täglicher Nachrichten in der EU wären das Millionen Fehlalarme – jeden Tag. Oder anders gerechnet: Bei zwei Milliarden WhatsApp-Nutzer:innen entspräche das 240 Millionen potenziellen Fehlalarmen!

Was das in der Praxis bedeutet? Euer Urlaubsfoto vom Strand könnte plötzlich als verdächtig markiert werden. Ein Vater, der einem Arzt ein Foto seines Kindes zur Diagnose schickt, könnte ins Visier geraten. Und während unschuldige Nutzer:innen Kontosperrungen riskieren, werden die Ermittlungsbehörden mit einer Flut von Falschmeldungen überschwemmt. Das Ergebnis: Mehr Bürokratie, weniger echter Kinderschutz.

Und wisst Ihr, was die Geschichte noch absurder macht? Diejenigen, die wirklich diese widerwärtigen Vergehen planen, werden nicht in die Falle gehen. Abbildungen von Kindesmissbrauch werden eh meistens nicht über Messenger verschickt.

Die Büchse der Pandora: Wenn Überwachung erst einmal da ist

Die Chatkontrolle wäre nicht nur gefährlich, weil sie fehlerhaft ist – sondern, weil sie einen Dammbruch darstellen würde. Ist nämlich die Infrastruktur zur Massenüberwachung erst einmal geschaffen, lässt sie sich leicht erweitern. Heute geht es offiziell um Kinderpornografie. Morgen vielleicht um Terrorismus. Und übermorgen um Hassrede, Urheberrechtsverletzungen oder politische Inhalte.

Was hier entsteht, ist ein Werkzeugkasten für autoritäre Versuchungen – ein System, das aus gutem Willen geboren wurde, aber leicht missbraucht werden kann. Besonders gefährlich wird das für Berufsgruppen, die auf Vertraulichkeit angewiesen sind: Anwält:innen, Ärzt:innen, Journalist:innen. Wenn Quellen-, Arzt- oder Mandantenschutz nicht mehr gewährleistet ist, bricht das Fundament unserer Demokratie. Wie schnell eine Demokratie in den Grundfesten erschüttert wird, sehen wir derzeit in den USA.

Und auch wirtschaftlich wäre das Ganze ein Eigentor: Europäische Firmen warnen, die Chatkontrolle würde die digitale Souveränität der EU schwächen und kleine Anbieter ruinieren. Wer will schon einen europäischen Messenger nutzen, wenn man dort weiß: Jeder Chat könnte gescannt werden? Man nimmt Tools wie Threema oder Signal damit ja auch quasi ihre Geschäftsgrundlage.

„Wer das digitale Briefgeheimnis mit Chatkontrolle und Vorratsdatenspeicherung aufweicht, gefährdet unsere liberale Demokratie“, warnt auch die FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner.

Eine ungewöhnliche Allianz: Alle gegen die Chatkontrolle

Und mit der erwähnten FDP-Politikerin gelangen wir nun an den Punkt, an dem wir über eine merkwürdige Allianz sprechen sollten. Selten war sich das digitale Europa so einig wie hier – in der Ablehnung. Von Netzaktivisten über Parteien bis Wirtschaftsverbänden, von Tech-Konzernen bis Kinderschutzorganisationen: Der Widerstand gegen die Chatkontrolle zieht sich quer durch alle Lager.

- Signal, Threema und WhatsApp haben deutlich gemacht, dass sie unter solchen Bedingungen in der EU nicht weiter operieren würden.

- Der Chaos Computer Club, Reporter ohne Grenzen und die Gesellschaft für Freiheitsrechte warnen vor einer „Totalüberwachung ohne Beispiel“.

- Datenschutzbehörden in ganz Europa, darunter der BfDI und der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA), halten den Vorschlag für „unverhältnismäßig und grundrechtswidrig“.

- Und selbst Kinderschutzorganisationen äußern Bedenken: Eine Flut an Fehlalarmen hilft keinem Kind – sie blockiert Ressourcen, die echte Fälle aufklären sollen.

Was hier entsteht, ist eine bemerkenswerte Koalition: Menschen, die sonst selten einer Meinung sind, ziehen an einem Strang. Das allein sollte der EU-Kommission zu denken geben, oder?

Deutschland als Zünglein an der Waage

Der Vorschlag hängt derzeit am seidenen Faden – und das liegt vor allem an Deutschland. Bisher hat sich die Bundesregierung im EU-Rat enthalten. Doch am 14. Oktober steht eine entscheidende Abstimmung an. Ob das Gesetz durchgeht oder scheitert, könnte dann an der deutschen Stimme liegen.

Innen- und Justizministerium schweigen bislang beharrlich. Nur aus der Fraktion der Union kam jetzt ein deutliches Wort: CDU-Fraktionschef Jens Spahn sagte am 07. Oktober in einer Pressekonferenz:

Wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion sind gegen die anlasslose Kontrolle von Chats. Das wäre so, als würde man vorsorglich mal alle Briefe öffnen und schauen, ob da etwas Verbotenes drin ist. Das geht nicht, das wird es mit uns nicht geben.

Fazit: Nur die Illusion einer Lösung

Natürlich müssen wir Kinder besser schützen – auch im Netz. Aber der Zweck heiligt nicht jedes Mittel. Die Chatkontrolle belegt, wie aus einem legitimen Anliegen ein gefährlicher Irrweg werden kann. Oder einfacher ausgedrückt: „Gut gemeint“ und „gut gemacht“ trennen Welten!

Ein System, das unsere Chats scannt, bevor wir sie überhaupt abgeschickt haben, ist kein Schutzschild. Es ist ein Angriff auf die digitale Privatsphäre, auf Verschlüsselung, auf Vertrauen – auf Freiheit. Vielleicht sollten wir uns also weniger fragen, wie viel Sicherheit wir gewinnen.

Sondern wie viel Freiheit wir bereit sind, dafür aufzugeben.

Apps & Mobile Entwicklung

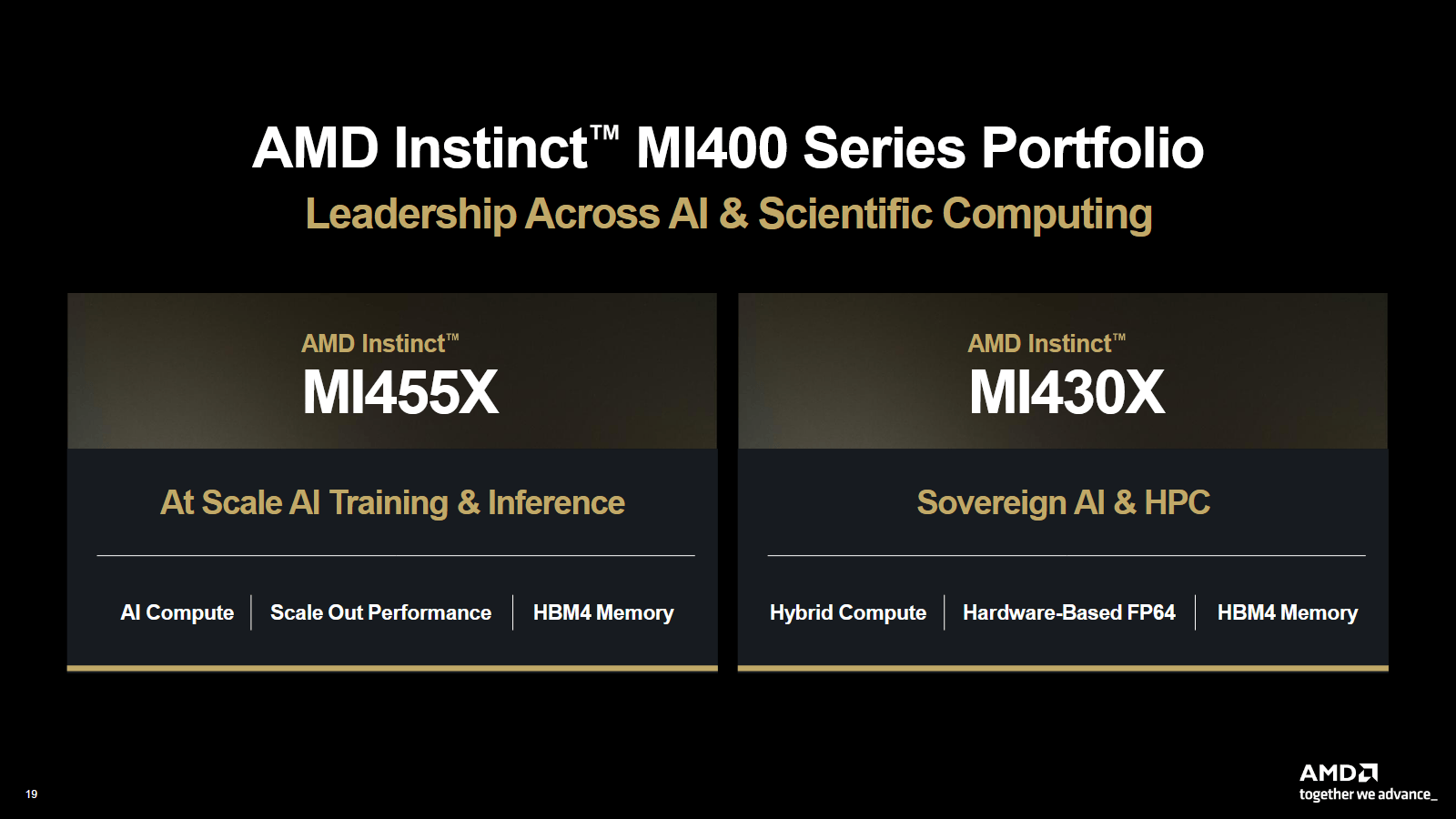

Herder-Supercomputer: Hunter-Nachfolger in Stuttgart setzt auf Zen 6 und MI430X

Der Hunter-Nachfolger Herder setzt am HLRS in Stuttgart ab 2027 erneut voll auf AMD. Dafür paart das System Venice-CPUs mit Instinct MI430X. Wie im Sommer beim ComputerBase-Besuch versprochen hat das Institut zusammen mit AMD und HPE, die die Blades dann zu einem Supercomputer zusammenbauen, noch 2025 Details bekannt gegeben.

Hawk -> Hunter -> Herder

Hunter ist am staatlich betriebenen Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) der Nachfolger von Hawk, die Vorstellung erfolgte Ende 2023. Hunter ist dabei nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu Herder, mit dem die Leistung am Standort weiter deutlich steigen soll. Herder geht offiziell 2027 in Betrieb, Hunter soll dann direkt heruntergefahren werden.

Viel schneller – aber auch viel energiehungriger

Denn Herder ist noch einmal deutlich schneller und effizienter unterwegs. Die AMD Instinct MI300A als „übergroße APU“ in Hunter sind bekanntlich ziemlich speziell, zumal sie in Hunter auch nur einen Teil des Gesamtsystems ausmachen. Neben 752 AMD Instinct MI300A gibt es da nämlich auch noch 512 AMD Epyc 9374F.

In Herder übernehmen wieder klassisch CPUs vom Typ AMD Epyc Venice mit neuen Zen-6-Kernen und und GPUs vom Typ Instinct MI430X. Damit steigt der Energieverbrauch des Gesamtsystem jedoch auch deutlich an, die CPUs rangieren im Normalfall bei 400 bis 500 Watt, und Instinct MI430X dürfte irgendwo im 2.000-Watt-Umfeld spielen, nachdem zuletzt MI455X anscheinend in die Region 2.500 Watt befördert wurde.

AMD Instinct MI430X bietet 432 GByte HBM4 und wurde von AMD erst vor einem Monat offiziell bestätigt. Der Beschleuniger weicht doch etwas von den klassischen AI-Beschleunigern ab: Denn statt nur FP8 und FP4 oder andere kleine Formate mit maximalem Fokus zu unterstützen, ist diese Lösung explizit auch noch für FP64 gedacht. MI430X ist also ein klassischer HPC-Beschleuniger.

Verpackt werden die CPUs und Beschleuniger in HPEs neuem Baukasten-System Cray Supercomputing GX5000. Dabei dürfte es sich um die Ausführung „HPE Cray Supercomputing GX350a Accelerated Blade“ handeln, die explizit eine Venice-CPU mit vier MI430X paart. 28 dieser Blades passen laut HPE in ein Rack, 112 MI430X sind dann in einem Kasten verbaut. Hinzu gesellt sich das HPE Cray Storage System E2000, HPE Slingshot 400 übernimmt als Netzwerk. Das System ist zu 100 Prozent wassergekühlt.

Da die passenden neuen Blades erst ab 2027 verfügbar sind und ausgeliefert werden, kann auch Herder nicht früher gebaut werden. Laut aktuellem Plan soll er aber noch Ende 2027 in Betrieb gehen können. Stehen wird das System im Neubau HLRS III, direkt nebenan des Gebäudes, in dem Hunter steht. Die Abwärme von dort soll vollständig für den Universitätscampus in Stuttgart genutzt werden.

Apps & Mobile Entwicklung

WOW-Abo und HD-Streaming für nur 4,99 Euro im Monat

Gerade jetzt im Winter, wenn die Tage kürzer und die Abende länger werden, kann sich so ein Streaming-Abo richtig lohnen. Vor allem, wenn es dann auch noch so günstig wie das aktuelle Angebot von waipu.tv ist.

Flexible TV-Lösungen über das Internet wie waipu.tv oder MagentaTV boomen. Und waipu.tv kommt jetzt mit einem Angebot um die Ecke, das sogar bisherige Skeptiker überzeugen könnte. Und zwar folgendes: Kauft Ihr den 4K-Stick zum einmaligen Preis von 59,99 Euro, bekommt Ihr das „Perfect Plus“ – UND ein Wow Serien und Filme Abo für 12 Monate komplett gratis dazu. Was Euch das Paket im Detail liefert, erfahrt Ihr im Folgenden.

Das bietet Euch waipu.tv und Wow

Der Streaming-Anbieter waipu.tv gehört zur Exaring AG, deren Mehrheitsteileigner Freenet ist. Der Anbieter bietet ein breites Live-TV-Angebot, welches Ihr von anderen Anbietern in Form von Magenta TV bei der Deutschen Telekom oder GigaTV bei Vodafone kennt. waipu.tv bietet Euch verschiedene Abonnement-Modelle und bei diesem Deal erhaltet Ihr Zugang zur Perfect-Plus-Variante. Das Sender-Kontingent im Perfect Plus Abo beläuft sich auf über 300 TV-Sender in HD. Ebenfalls inbegriffen sind zudem 70 Pay-TV-Sender, wie 13th Street oder der History Channel. Außerdem beträgt der Aufnahmespeicher 150 Stunden. Die Kosten hierfür belaufen sich normalerweise auf 14,99 Euro im Monat.

Zusätzlich gibt’s noch das WOW Serien und Filme Abo dazu. Damit bekommt Ihr unbegrenzten Zugriff auf tausende Serien, Filme und exklusive Inhalte. Alle Highlights, darunter zum Beispiel Game of Thrones oder Blockbuster wie Wicket, laufen in HD-Qualität. Das Abo kostet normalerweise rund 6 Euro im Monat.

Darum lohnt sich das waipu.tv-Angebot

Wie Ihr sicher bereits vermutet habt, lohnt sich dieser Deal in jedem Fall. Ihr zahlt einmalig 59,99 Euro, erhaltet einen Streaming-Stick und für ein Jahr kostenloses Fernsehen. Hier kommen noch einmal 4,99 Euro Versandkosten obendrauf, die Ihr einkalkulieren müsst. Erst ab dem 13. Monat müsst Ihr die regulären Abonnement-Kosten von 23,99 Euro monatlich tragen.

Da hier allerdings eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten angegeben ist, müsst Ihr lediglich rechtzeitig kündigen, um diese Kosten zu umgehen. Wollt Ihr das Abonnement weiterhin nutzen, habt Ihr anschließend eine monatliche Kündigungsfrist, falls Ihr Euch nach einiger Zeit doch dagegen entscheidet.

Macht Ihr es Euch abends gerne auf der Couch gemütlich, ist dieses Angebot ein absoluter No-Brainer. Bedenkt zudem, dass Ihr mit dem 4K-Stick auch weitere Apps herunterladen könnt. Ihr seid also nicht nur auf waipu.tv angewiesen.

Was haltet Ihr von der Aktion? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit waipu.tv gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Mit diesem Symbol kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, nextpit weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Apps & Mobile Entwicklung

LAN-Partys: Wart ihr früher auf LANs und was wurde da getrieben?

Wie oft wart ihr früher auf LAN-Partys und welche Spiele wurden am liebsten gespielt? Was durfte auf keiner LAN fehlen und wie viele Tage und Nächte ging der Spaß? Diese Woche geht es in der Sonntagsfrage um ein ganz besonderes Gaming-Event vergangener Tage, das seinen Zenit längst überschritten hat – oder?

Kürzlich berichtete die Redaktion über beinahe ausverkaufte Tickets zur CAGGTUS Leipzig. Es handelt sich um die größte LAN-Party im deutschsprachigen Raum. Denn ja, tatsächlich: LAN-Partys gibt es auch heute noch. In Leipzig geht es am 16. April 2026 los, 2.360 PC-Plätze erstrecken sich drei Tage und Nächte lang über eine ganze Messehalle. Noch gibt es letzte Tickets zu ergattern, ab 164 Euro geht es los.

Für viele Community-Mitglieder dürften LAN-Partys aber vor allem eine Erinnerung sein: Seine Hochphase hatte das Phänomen um die Jahrtausendwende. Wart ihr früher selbst auf LAN Partys oder habt selbst welche veranstaltet?

-

Ich war oft und regelmäßig bei öffentlichen LAN-Parties mit dabei.

-

Hin und wieder war ich mal auf öffentlichen LAN-Partys.

-

Na ja – einmal war ich auf einer öffentlichen LAN, danach nie wieder.

-

Mit Freunden haben wir oft und regelmäßig private LAN-Partys abgehalten.

-

Ab und an haben wir private LAN-Partys mit Freunden abgehalten.

-

Na ja – ich hatte einmal eine LAN mit Freunden, aber danach nie wieder.

-

Ich hatte mit LAN-Partys nichts am Hut.

Was ging damals auf der LAN?

Falls ihr Erfahrungen mit LAN-Partys habt, wie viele Stunden oder Tage ging eure längste LAN?

Und welche Spiele habt ihr damals am liebsten gespielt?

-

Age of Empires

-

Battlefield

-

Call of Duty

-

Command & Conquer

-

Counter-Strike

-

Doom

-

DotA (Defense of the Ancients, die Warcraft-3-Mod)

-

FlatOut

-

Halo

-

Quake

-

Need for Speed

-

StarCraft

-

TrackMania

-

Unreal Tournament

-

Warcraft

-

Worms

-

ein anderes Spiel, siehe meinen Kommentar im Forum

Ob Energy-Drinks, Netzwerk-Probleme oder Geruchserlebnisse der ganz besonderen Art, die ein oder andere Erinnerung ist fest mit LAN-Partys verknüpft. Oder? Gerne könnt ihr den Kommentaren im Detail und ganz konkret von den schönsten Momenten und Erfahrungen auf LAN-Partys berichten.

-

Turniere

-

„Hat noch jemand ein LAN-Kabel?“

-

Der eine Teilnehmer, der erst sein Windows neu aufsetzen musste

-

Energy-Drinks

-

Pizza

-

Mehrfachstecker im Mehrfachstecker

-

A Gamer’s Day

-

„Seht ihr meinen Rechner im Netzwerk?“

-

ein muffiger Kellerraum

-

Die unergonomischste Sitzgelegenheit, die man sich (nicht) vorstellen konnte

-

Pr0n

Mitunter hatten nicht alle Teilnehmer alle Spiele und nötige Software. Und dann?

LAN-Partys – auch heute noch?

Aber wie sieht es in der Gegenwart aus? Geht ihr noch immer gerne auf LAN-Partys?

-

Ja, ich mache das nach wie vor gerne und regelmäßig.

-

Ja, aber nur ganz selten mal.

-

Na ja, ich gehe hin und wieder mal auf eine LAN-Party. Aber da spiele ich dann nicht selbst, sondern schaue nur zu.

-

Nein, in keinster Weise.

Falls nicht, woran liegt das?

-

Argh, das Alter … meine Kiste krieg ich ganz sicher nicht mehr geschleppt.

-

Die gibt’s noch?!

-

Ich hab da inzwischen einfach keine Lust mehr drauf: Zu viel Aufwand, zu viele Menschen, zu viel Schweiß, zu wenig Dusche und Deo.

-

Mir fehlt die Zeit.

-

Ich spiele einfach keine Spiele mehr, die sich gut für LAN-Partys eignen.

-

Ich habe niemanden, mit dem ich da hingehen könnte.

Hättest ihr Lust auf eine LAN-Party?

Zum Abschluss sollt ihr euch einmal vorstellen, das in nicht allzu ferner Zukunft und in eurer Nähe eine öffentliche LAN-Party stattfinden wird. Wärt ihr daran interessiert?

-

Ja, auf jeden Fall!

-

Na ja, das käme drauf an: Wer ist die Zielgruppe, was wird gespielt, wie ist die Organisation?

-

Puh, das würde mich schon reizen … aber nein, am Ende vermutlich nicht.

-

Nein, definitiv nicht.

Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht

Die Redaktion freut sich wie immer über fundierte und ausführliche Begründungen zu euren Entscheidungen in den Kommentaren zur aktuellen Sonntagsfrage. Wenn ihr persönlich ganz andere Ansichten vertretet, die von den bei den Umfragen im Artikel gegebenen Antwortmöglichkeiten nicht abgedeckt werden, könnt ihr davon ebenfalls im Forum berichten. Auch Ideen und Anregungen zu inhaltlichen Ergänzungen der laufenden oder zukünftigen Umfragen sind gerne gesehen.

Leser, die sich noch nicht an den vergangenen Sonntagsfragen beteiligt haben, können dies gerne nachholen, denn die Umfragen laufen stets über eine Dauer von 30 Tagen. Voraussetzung zur Teilnahme ist lediglich ein kostenloser ComputerBase-Account. Insbesondere zu den letzten Sonntagsfragen sind im Forum häufig nach wie vor spannende Diskussionen im Gange.

Die letzten zehn Sonntagsfragen in der Übersicht

Motivation und Datennutzung

Die im Rahmen der Sonntagsfragen erhobenen Daten dienen einzig und allein dazu, die Stimmung innerhalb der Community und die Hardware- sowie Software-Präferenzen der Leser und deren Entwicklung besser sichtbar zu machen. Einen finanziellen oder werblichen Hintergrund gibt es dabei nicht und auch eine Auswertung zu Zwecken der Marktforschung oder eine Übermittlung der Daten an Dritte finden nicht statt.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenAus Softwarefehlern lernen – Teil 3: Eine Marssonde gerät außer Kontrolle

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Top 10: Die beste kabellose Überwachungskamera im Test

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenSK Rapid Wien erneuert visuelle Identität

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenSchluss mit FOMO im Social Media Marketing – Welche Trends und Features sind für Social Media Manager*innen wirklich relevant?