Datenschutz & Sicherheit

Bündnis plant Demonstration gegen Palantir-Einsatz

Etwa zwei Drittel der Deutschen lehnen den Einsatz der Big-Data-Software von Palantir ab, Hunderttausende haben eine Petition von Campact unterschrieben. Das Unbehagen ist bei Bürger:innen groß, einem Unternehmen mit engen Beziehungen zu US-Geheimdiensten, in dem zudem der Trump-Getreue Peter Thiel eine tragende Rolle spielt, weitgehenden Zugriff auf polizeiliche Datenbanken zu geben.

Jetzt soll sich dieses Unbehagen erstmals als Protest auf der Straße manifestieren. Ein „Bündnis für Grundrechtsschutz durch vertrauenswürdige und eigenständige Polizei-IT“ hat angekündigt, am Samstag, den 4. Oktober, in Stuttgart am Schlossplatz gegen den Einsatz von Thiels Software in Baden-Württemberg zu demonstrieren. Das Bündnis mobilisiert auch für eine Petition gegen den Palantir-Einsatz im Südwesten.

„Gefahr für die Demokratie“

„Wir rufen die Menschen auf, gegen die Einführung der US-Sicherheitssoftware ‚Gotham‘ von Palantir zu protestieren“, sagt ein Sprecher des Bündnisses gegenüber netzpolitik.org. Die geplanten automatisierten Datenanalysen durch eine Software, die von den Betreibern selbst als Waffensystem bezeichnet würde, bedeuteten einen „unverhältnismäßigen Eingriff in Grundrechte und eine Gefahr für die Demokratie“.

Das Bündnis hat „erhebliche Bedenken hinsichtlich Datenschutz und digitaler Souveränität“ und verweist dabei darauf, dass Palantir von Peter Thiel mitbegründet wurde, einem langjährigen Unterstützer Donald Trumps und erklärten Gegner der liberalen Demokratie. „Wie kann eine Landesregierung im Jahr 2025 nach Edward Snowden tatsächlich noch so naiv sein, so ein System nach Deutschland zu holen?“, fragt der Sprecher gegenüber netzpolitik.org. „Das geht nicht!“

Zusage ohne Rechtsgrundlage

In Baden-Württemberg ist die grün-schwarze Landesregierung gerade erst dabei, eine gesetzliche Grundlage für eine automatisierte Datenanalyse durch die Polizei zu schaffen, bisherige Gesetze reichen für den Einsatz von Palantir nicht aus.

Die Polizei im Ländle hatte dennoch einen Vertrag mit Palantir bereits im März 2025 geschlossen, bevor eine Rechtsgrundlage für den Einsatz überhaupt bestand. 25 Millionen Euro soll der Einsatz der umstrittenen Software das Land kosten, den Vertrag soll das Innenministerium ohne Wissen des Koalitionspartners abgeschlossen haben. Die Argumentation ist dabei, dass es keine Alternative zur Software von Thiel gäbe – ein Argument, dass die Konkurrenz von Palantir von sich weist.

Auch in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern wird die Software von Palantir aktuell eingesetzt. Datenschützer:innen sehen in allen vier Bundesländern, dass die Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 2023 nicht ausreichend umgesetzt sind.

Datenschutz & Sicherheit

Patchday Microsoft: Attacken auf Windows-Kernel beobachtet

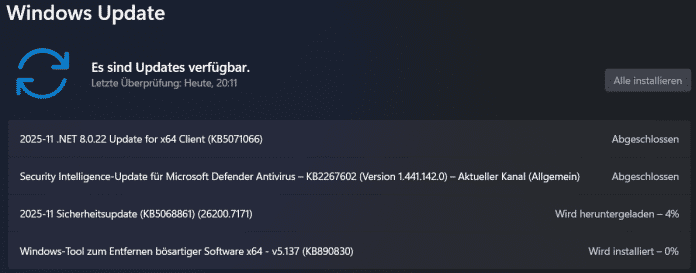

Derzeit haben Angreifer verschiedene Windows- und Windows-Server-Versionen im Visier und attackieren Systeme. Sicherheitspatches stehen über Windows Update zum Download bereit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt patchen!

Die derzeit ausgenutzte Schwachstelle (CVE-2025-62215, Risiko „hoch„) betrifft den Windows-Kernel. In einer Warnmeldung sind die betroffenen Versionen, etwa Windows 10/11 und Windows Server 2025, aufgelistet. In welchem Umfang die Attacken ablaufen, ist derzeit nicht bekannt. Admins sollten ihre Systeme schnellstmöglich absichern.

Sind Angriffe erfolgreich, können sich Angreifer Systemrechte verschaffen. In so einer Postion ist davon auszugehen, dass Computer als vollständig kompromittiert gelten. Wie solche Attacken ablaufen, führt Microsoft zurzeit nicht aus.

Weitere Gefahren

Vier Sicherheitslücken (CVE-2025-60716 „hoch„, CVE-2025-62199 „hoch„, CVE-2025-30398 „hoch„, CVE-2025-62214 „hoch„) stuft Microsoft als kritisch ein. Sie betreffen DirectX, Office, PowerScribe 360 und Visual Studio. Nutzen Angreifer die Lücken erfolgreich aus, können sie unter anderem Schadcode ausführen.

Um Updates einfacher zu identifizieren, hat Microsoft die Schreibweise angepasst: Das Datum erscheint nun zuerst, gefolgt von der Art des Updates, der KB-Nummer und der Build-Nummer von Windows.

Durch eine „kritische“ Lücke (CVE-2025-60724) in der Grafikkomponente GDI+ kann ebenfalls Schadcode auf Windowssysteme schlüpfen. Weiterhin gibt es noch wichtige Sicherheitsupdates für weitere Windows-Komponenten wie Remote Desktop Services und Smart Card Reader.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Schutzfunktion Windows Administrator Protection ist bislang als Vorschau in Windows enthalten, aber schon jetzt wurde eine Sicherheitslücke (CVE-2025-60718 „hoch„) entdeckt. Darüber können sich Angreifer höhere Rechte aneignen.

Alle an diesem Patchday geschlossenen Lücken listet Microsoft in seinem Security Update Guide auf.

Support-Ende für bestimmte WIndows-Builds

Wie aus einem Beitrag hervorgeht, ist der Support für Windows 11 Version 23H2 (Home und Pro) ausgelaufen und diese Ausgaben bekommen ab sofort keine Sicherheitsupdates mehr. An dieser Stelle müssen Admins auf eine noch unterstützte Version upgraden.

Ferner hat Microsoft mit KB5068781 das erste Sicherheitsupdate für Windows 10 mit erweitertem Support veröffentlicht. Zusätzlich gibt es ein Windows-10-Update, das Probleme bei der Einrichtung des erweiterten Supports lösen soll.

(des)

Datenschutz & Sicherheit

EU-Staaten uneins über US-Zugriff auf Polizeidaten

Die britische NGO Statewatch hat ein Ratsdokument mit Positionen der EU-Mitgliedstaaten zu den geplanten Verhandlungen über die sogenannte Enhanced Border Security Partnership (EBSP) mit den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Es zeigt die Differenzen über den von Washington seit drei Jahren geforderten transatlantischen Zugriff auf Polizeidatenbanken und darin enthaltene Fingerabdrücke und Gesichtsbilder.

Die meisten der 27 EU-Regierungen sind aufgeschlossen für Verhandlungen, fordern aber Leitplanken für eine solche Datenkooperation. Einige machen weitergehende Vorschläge.

Die US-Forderung betrifft alle 43 Teilnehmer des Visa-Waiver-Programms, darunter auch Länder wie Großbritannien, Israel, Australien oder Singapur. Sie sollen bis Ende 2026 eine „Grenzpartnerschaft“ abschließen. Andernfalls droht der Ausschluss vom visafreien Reisen in die USA.

Die EU-Kommission hat dazu vorgeschlagen, im Auftrag aller 27 Unionsmitglieder Verhandlungen für ein Rahmenabkommen zum Austausch der biometrischen Daten zu führen. Der Rat – also alle Mitgliedstaaten – soll der Kommission dazu ein Verhandlungsmandat erteilen. Für die Umsetzung eines solchen Rahmenabkommens müssen die einzelnen Länder aber anschließend eine zusätzliche bilaterale Vereinbarung mit den USA schließen.

Deutschland will US-Behörden Grenzen setzen

Die Bundesregierung zeigt sich laut dem Dokument grundsätzlich offen für ein EU-weites Abkommen, will den US-Behörden darin aber Grenzen setzen. Deutschland lehnt einen Direktzugriff US-amerikanischer Behörden auf ausländische Datenbanken ab und fordert eine Lösch-Regelung.

Wir sind ein spendenfinanziertes Medium

Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.

Stattdessen solle der Austausch über ein mehrstufiges „Treffer/Kein Treffer“-Verfahren erfolgen – eine Herausgabe der Daten soll also nur im Einzelfall und nach Prüfung durch nationale Stellen erfolgen. Unter Schengen-Staaten ist das im Vertrag von Prüm geregelt. Die USA könnten dementsprechend ein internationaler Prüm-Partner werden, so der deutsche Vorschlag.

Als erster und bislang einziger Staat erhielt Großbritannien diesen Status nach dem Brexit. Allerdings dauert die Datenabfrage nach dem „Treffer/Kein Treffer“-Prinzip mitunter Tage. Für die von den USA angestrebte Echtzeitverwendung ist dies also keine Option.

Zugleich fordert Berlin, dass die EU geschlossen gegenüber Washington auftritt, um zu verhindern, dass einzelne Mitgliedstaaten in bilateralen Abkommen weitergehende Zugeständnisse machen. Nach deutscher Ansicht müsse der transatlantische Datenaustausch „einen echten Mehrwert für die Sicherheit der EU und ihrer Mitgliedstaaten bringen, dabei aber die Grundrechte und den Datenschutz uneingeschränkt wahren“.

Einige Staaten wollen Beschränkungen

Neben Deutschland plädieren auch Italien, Frankreich, Österreich und die Niederlande dafür, den Anwendungsbereich des Abkommens klar zu begrenzen. Italien etwa fordert, dass sich die Kooperation „auf Migration und Grenzmanagement“ beschränken solle und „nicht zu einem generellen Polizeidatenaustausch“ werde. Auch Frankreich warnt vor einer schleichenden Ausweitung in Bereiche nationaler Strafverfolgung und verlangt, dass jede Datenübermittlung „menschlich überprüft“ werden müsse und nicht automatisch erfolgen dürfe.

Die Regierungen in Wien und Den Haag äußern ähnliche Vorbehalte: Der Austausch dürfe nur Daten betreffen, die im Rahmen von Grenz- oder Visaverfahren erhoben werden und nicht etwa nationale Ermittlungsakten.

Ein anderes Lager – darunter die baltischen Staaten, Tschechien und Litauen – zeigt sich hingegen offen für US-Forderungen nach direkter oder automatisierter Abfrage europäischer Datensätze, sofern Datenschutzgarantien und Gegenseitigkeit gewahrt blieben. Die litauische Delegation stellt sogar in den Raum, die Verwendung von Künstlicher Intelligenz bei der automatisierten Verarbeitung von Daten zu regeln, was andere Staaten strikt ablehnen.

Die österreichischen Vertreter äußerten die Auffassung, dass die USA eher an Daten in europäischen Informationssystemen interessiert seien als an nationalen biometrischen Datenbanken. Das bezieht sich speziell auf drei neue große EU-Systeme: das Visa-Informationssystem (VIS), das gemeinsame biometrische Abgleichsystem (sBMS) und den Gemeinsamen Identitätsspeicher (CIR). In den Kommentaren Österreichs klingt es so, als wolle das Land den USA den Zugriff auf diese EU-Daten anbieten, „um eine operationell gegenseitig vorteilhafte Lösung zu erreichen“.

Irland verweist auf sicherheitspolitische Dimension

Ein Sonderfall ist Irland. Die dortige Regierung betont, dass das Abkommen nicht nur Grenz- oder Visaangelegenheiten betreffen soll, sondern auch der Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Kriminalität dienen müsse. Irland ist nicht Teil des Schengen-Raums. Trotzdem fordert Dublin, an den Verhandlungen teilzunehmen und argumentiert, der Austausch von Biometriedaten und Reisedokumenten könne allen Schengen-Staaten beim Kampf gegen Verbrechen und Terrorismus helfen.

Sollte Irland von dem Rahmenabkommen ausgeschlossen bleiben, befürchtet das Land erhebliche operative Schwierigkeiten bei der Umsetzung eines späteren bilateralen EBSP mit den USA, was den eigenen Status im Visa-Waiver-Programm gefährden könnte. Vor diesem Szenario warnen auch einige osteuropäische Staaten.

Deadline bis Ende 2026

Frankreich wiederum stellt die Lesart der Kommission in Frage, wonach das Rahmenabkommen in ausschließlicher EU-Kompetenz liege: Einige Aspekte, etwa der Zugriff auf nationale Datenbanken, fielen nach Ansicht von Frankreich eindeutig in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Über diese Frage hatte es vorab bereits Uneinigkeit gegeben, denn die von den US-Behörden anvisierte Nutzung der biometrischen Daten geht deutlich über Visafragen – für die die EU grundsätzlich zuständig ist – hinaus.

Mehrere im Rat in Brüssel vertretene Länder wie Österreich, die Niederlande und Estland halten den von Washington gesetzten Zeitplan für das EBSP bis Ende 2026 für unrealistisch. Ungarn fordert Konsequenzen, falls die USA für ein EU-Land den Visa-Waiver-Status einseitig beschränken. Dann müsse die EU den Datenaustausch aller Mitgliedstaaten geschlossen aussetzen.

Datenschutz & Sicherheit

Microsoft veröffentlicht Datenschutz-Hilfen für M365 und Copilot

Microsoft hat drei neue Datenschutz-Hilfen für Unternehmen veröffentlicht, die Microsoft 365 und Copilot einsetzen. Das Paket umfasst das M365-Kit mit Mustervorlagen für die DSGVO-Dokumentation, ein aktualisiertes Cloud Compendium sowie anpassbare Vorlagen für Datenschutz-Folgenabschätzungen (DSFA). Das M365-Kit wurde in Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht und dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit entwickelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die neuen Dokumentationshilfen zielen darauf ab, Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Rechenschaftspflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung zu unterstützen. Besonders beim Einsatz von KI-Diensten wie Microsoft 365 Copilot stehen Verantwortliche vor der Herausforderung, die Datenverarbeitung rechtssicher zu dokumentieren und bei Prüfungen durch Datenschutzaufsichtsbehörden nachweisen zu können.

M365-Kit bietet Mustertexte und Dokumentationsbausteine

Das M365-Kit bildet den Kern der neuen Datenschutz-Hilfen. Es enthält Beispiele und Mustertexte für zentrale Bausteine der Datenschutzdokumentation beim Einsatz von Microsoft 365 Copilot. Konkret stellt Microsoft Vorlagen für Einträge ins Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, Schwellwertanalysen zur Prüfung der DSFA-Pflicht, Rechtsgrundlagen für typische Einsatzszenarien sowie Datenschutzhinweise bereit. Die Materialien sind auf der Webseite aka.ms/mit-sicherheit verlinkt und Unternehmen können sie an ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

Sebastian Dürdoth, Senior Corporate Counsel bei Microsoft Deutschland, betont: „Durch unsere neuen Materialien haben Unternehmen alle zentralen Bausteine zur Hand, um beispielsweise ihren datenschutzkonformen Umgang mit personenbezogenen Daten beim Einsatz von Microsoft 365 Copilot zu dokumentieren.“ Die Abstimmung mit den Datenschutzbehörden in Bayern und Hessen soll dabei für zusätzliche Rechtssicherheit sorgen.

Als zweite Komponente hat Microsoft das Cloud Compendium umfassend aktualisiert. Das 26-seitige Dokument beantwortet häufig gestellte Fragen zur Nutzung von Cloud-Diensten wie Microsoft 365 Copilot oder Azure und ordnet die Antworten in den gesetzlichen und regulatorischen Rahmen ein. Es verweist auf einzuhaltende Bestimmungen und Standards, sodass Unternehmen auf typische Fragen bei Compliance-Prüfungen vorbereitet sind. Das Compendium steht als PDF zum Download bereit und richtet sich an IT-Verantwortliche und Datenschutzbeauftragte.

DSFA-Vorlagen für verschiedene Einsatzszenarien

Weiterlesen nach der Anzeige

Die dritte Säule bilden anpassbare Vorlagen für Datenschutz-Folgenabschätzungen nach Artikel 35 der DSGVO. Microsoft stellt vier separate Musterdokumente bereit: jeweils eine DSFA-Vorlage für Office 365 und Microsoft 365 Copilot, differenziert nach Unternehmenskunden und Kunden des öffentlichen Sektors. Die Vorlagen enthalten strukturierte Informationen zur systematischen Risikobewertung und decken unterschiedliche Anforderungen und Einsatzszenarien ab. Unternehmen können diese als Grundlage verwenden und an ihre spezifische Datenverarbeitung anpassen.

Alle Materialien sind im Microsoft Service Trust Portal zum Download verfügbar. Weitere Informationen finden sich in der Ankündigung von Microsoft.

Lesen Sie auch

(fo)

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events