Künstliche Intelligenz

Ein atomares Katzenvideo | heise online

Forschende der Universität für Wissenschaft und Technologie China (USTC) in Hefei haben eine neue Technik entwickelt, mit der sie Atome schnell und präzise in zwei und drei Dimensionen anordnen. Entscheidender Schritt dafür war die Einbindung von Künstlicher Intelligenz (KI) in einem Schritt. Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht und von anderen Forschungsteams laut Co-Autor Jian-Wei Pan bereits erfolgreich reproduziert.

Eine vielversprechende Plattform für die Realisierung von Qubits in Quantencomputern sind neutrale, also ungeladene Atome. Um viele davon zu kombinieren und gezielt miteinander interagieren zu lassen, ist ein essenzieller Schritt, die Atome präzise in regelmäßigen Gittern anzuordnen, zu verschieben und zu kontrollieren. Nachdem die Gitter zufällig mit Atomen gefüllt wurden, nutzen Forschende fokussierte Laserstrahlen, sogenannte optische Pinzetten, um sie in der gewünschten Geometrie anzuordnen. Fluoreszenz macht die Atome schließlich sichtbar.

Schnell verschoben dank KI

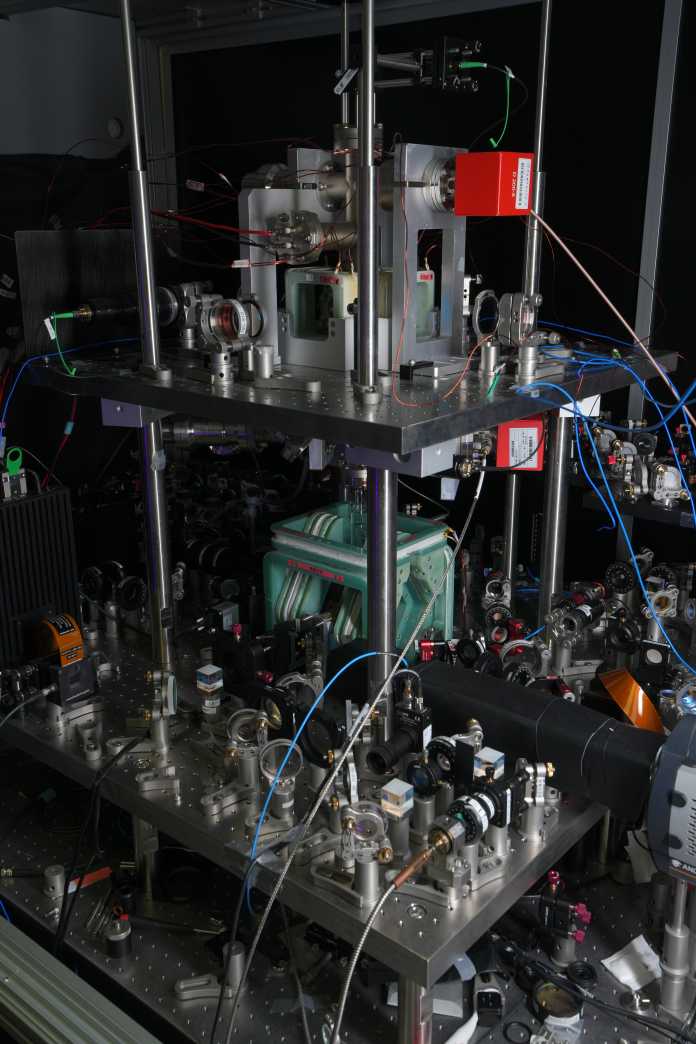

Das chinesische Team füllt ein Gitter mit einer Kantenlänge von einigen Hundert Mikrometern mit Hunderten oder Tausenden Atomen. Computeralgorithmen berechnen den effizientesten Weg, die Atome von ihrer zufälligen Startposition an die gewünschte Zielposition zu verschieben. Diesen Weg teilen die Forschenden in mehrere Schritte. Die KI findet dann in Echtzeit die optimalen Lichtmuster für die optischen Pinzetten, die die Atome an die richtige Stelle schieben.

In seinem Experiment fängt das Team Tausende Atome auf einmal.

(Bild: Lin et al./APS 2025)

„Diese Berechnungen können ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn die Gitter immer größer werden“, sagt Mark Saffman, Physiker an der University of Wisconsin–Madison, der nicht an der Studie beteiligt war, gegenüber Nature. Deshalb seien viele seiner Kollegen „von dieser Arbeit sehr beeindruckt, genauso wie ich“.

Denn unabhängig von der Anzahl der Atome bleibt die Zeit für eine Umordnung bei konstant 60 Millisekunden. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr benötigte ein französisches Team eine Sekunde, um 800 Atome ohne KI anzuordnen.

Ein Video über Schrödingers Katze

Um die Leistungsfähigkeit des Systems zu demonstrieren, erstellte das Team eine Animation des Gedankenexperiments um Schrödingers Katze. Dafür ordnete es bis zu 549 Atome in verschiedenen Mustern auf einem Gitter mit einer Kantenlänge von 230 µm an. Die Animation ist eine vergrößerte und verlangsamte Darstellung der tatsächlichen atomaren Bewegungen, die in der Realität nur Millisekunden benötigen.

In seiner Publikation präsentiert das Team auch regelmäßige und abstrakte Strukturen in zwei und drei Dimensionen mit bis zu 2024 Atomen.

Das Team sieht Potenzial, die Methode auf Gitter mit Zehntausenden Atomen auszuweiten. Diese Skalierbarkeit wäre ein entscheidender Schritt, um die Fehlerkorrektur in Quantencomputern zu verbessern und langfristig komplexe Berechnungen mit minimalen Fehlern durchzuführen.

(spa)

Künstliche Intelligenz

Deutscher Post droht offenbar Millionenstrafe für schlechten Service

Nicht nur viele Kunden, auch die Bundesnetzagentur ist unzufrieden mit der Leistung der Deutschen Post – das geht so weit, dass die Agentur der Post jetzt sogar mit Geldstrafen droht. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) ist auch für die Aufsicht der Post zuständig. BNetzA-Chef Klaus Müller machte jetzt klar: „Wenn die Post unseren Anordnungen dann nicht nachkommt, kann das im Extremfall teuer für sie werden“. Es geht um verspätete, falsch abgegebene oder beschädigte Sendungen, ob Briefe oder Pakete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Müller sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: „Wir wollen, dass die Post ihre Dienstleistung verbessert. Das hat sie uns auch zugesagt. Wenn das nicht eintritt, haben wir Möglichkeiten laut dem Gesetz, und die werden wir nutzen.“ Im Sommer hatte die BNetzA ein neuer Höchststand an Beschwerden über die Post erreicht. „Das ist jetzt etwas weniger geworden. Und die Post hat Besserung gelobt“, sagte Müller. Das werde seine Behörde nun beobachten.

Postgesetz-Neuerung brachte Probleme ans Licht

Im ersten Halbjahr waren 22.981 Beschwerden zu Postdienstleistungen eingegangen und damit 13 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum – damals war der bisherige Halbjahres-Höchstwert erreicht worden. 89 Prozent der Kritik richtet sich gegen den Marktführer Deutsche Post/DHL. Auch Post-Chef Tobias Meyer äußerte sich gegenüber der Funke Mediengruppe und pochte auf die „sehr gute Qualität“, welche die Post liefere.

Dieses Jahr musste der Bonner Konzern auch erstmals öffentliche Angaben zu den Beschwerden machen, die er direkt erhalten hatte. Bei rund 14 Milliarden Brief- und Paketsendungen im Jahr 2024 lag der Beschwerdeanteil bei 0,003 Prozent. Mit 420.000 Beschwerden waren es gut zehnmal mehr als bei der Bonner Aufsichtsbehörde eingegangen sind.

Vorher war nur bekannt gewesen, dass die Bundesnetzagentur im Jahr 2024 etwa 39.500 Beschwerden erhalten hatte, die sich auf die Deutsche Post bezogen. So manch ein Kunde dürfte seinem Ärger aber lieber bei der Post direkt Luft machen. Dass auch diese Fälle ans Licht kommen, ermöglicht das novellierte Postgesetz von 2024 – es verlangt, dass Postdienstleister auch ihre eigenen Beschwerdezahlen veröffentlichen.

Millionenstrafe für die Post möglich

Weiterlesen nach der Anzeige

Im schlimmsten Fall droht der Post eine Millionenstrafe. So sieht das Postgesetz (PostG) ein Zwangsgeld von bis zu 10 Millionen Euro vor, welches durch die BNetzA festgesetzt werden kann – nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Dieses Zwangsgeld dient zur Durchsetzung von Anordnungen, welche die BNetzA gegenüber der Post verhängen kann. Anordnen kann die BNetzA hier Maßnahmen, damit ein Postdienstleister seine Verpflichtungen nach dem PostG erfüllt.

Zurzeit ersetzt die Post auch einen Teil ihrer Postfilialen durch Automaten. Müller findet das grundsätzlich gut: „Viele Leute, die tagsüber arbeiten, haben keine Chance, zu den Öffnungszeiten in eine Postfiliale zu gehen“. Für diese Kunden seien gut gemachte Automaten mit 24-Stunden-Service eine gute Sache.

Seine Behörde genehmigt die Umstellung auf solche Automaten. Dafür sei wichtig, was die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den betreffenden Kommunen sagten. „Und es muss klar sein, dass die Post echte Anstrengungen unternommen hat, vor Ort eine Filiale zu etablieren“, betonte er. „Wenn das nachgewiesenermaßen keinen Erfolg hatte, kommen Automaten infrage. Automaten sind besser als gar keine Post vor Ort.“

(nen)

Künstliche Intelligenz

Neue Videokursserie: JUnit 5 praxisnah lernen

JUnit 5 ist die aktuelle Version des beliebten Java-Testframeworks und bietet gegenüber JUnit 4 unter anderem neue Möglichkeiten bei Assertions, Test-Lifecycle und Erweiterungen. Die heise academy hat eine Videokursserie veröffentlicht, die Entwickler Schritt für Schritt mit den Testkonzepten von JUnit 5 und deren praktischer Umsetzung vertraut macht. Die Inhalte richten sich an alle, die über einfache Testfälle hinausgehen wollen, und bietet tiefere Einblicke in moderne Testarchitekturen mit JUnit 5 – insbesondere, wie Tests modular gestaltet und auf eigene Projektanforderungen zugeschnitten werden können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Schritt für Schritt zu JUnit 5: Die Videokurse

In „Teil 1: Einstieg in die Welt des Testens mit Java“ führt Java-DevSecOps-Experte Sven Ruppert in die Grundlagen von JUnit 5 ein – von der Einrichtung der Testumgebung bis zu strukturierten Tests mit Assertions, Assumptions und den wichtigsten Lifecycle-Annotationen.

„Teil 2: Parametrisierte Tests und erweiterte Techniken“ stellt leistungsstarke Features in JUnit 5 vor, die es ermöglichen, Unit-Tests flexibler und besser lesbar zu gestalten, was grundlegend ist für die Testautomatisierung in der Java-Entwicklung.

„Teil 3: Fortgeschrittene Testtechniken und Erweiterungen“ widmet sich fortgeschrittenen Testmethoden und dem Extension-Mechanismus. Damit lassen sich Tests nicht nur modular und wiederverwendbar gestalten, sondern auch flexibel anpassen und erweitern.

„Teil 4: Erweiterungen und Custom Test Engines“ erscheint 2026.

Grundkenntnisse in der Java-Programmierung sind erforderlich. Erfahrungen im Umgang mit Entwicklungswerkzeugen wie IDEs (z.B. IntelliJ, Eclipse) sind von Vorte

Fachliche Einblicke im Blog: Konzepte und Praxis

Weiterlesen nach der Anzeige

Parallel dazu behandelt Sven Ruppert die Inhalte der Videokursserie im heise academy Blog: Von „Testing mit Assertions und Assumptions“ über „Parametrisierte Tests“ bis hin zu „Extensions“ orientieren sich die Beiträge an den einzelnen Teilen der Videokursserie und geben einen Überblick über die umfassenden Möglichkeiten des Testens mit JUnit 5.

Die Blogbeiträge stehen kostenfrei zur Verfügung – ideal, um einen ersten Eindruck zu gewinnen. Für alle, die noch tiefer in die Themen eintauchen möchten, sind die einzelnen Videokurse zum Preis von 95 € bzw. 195 € erhältlich. Besonders attraktiv ist der heise academy Pass: Für nur 49 € im Monat besteht uneingeschränkter Zugriff auf das gesamte Kursangebot der heise academy, wobei jährlich 45 neue Videokurse dazukommen.

Alle Infos zum Angebot finden sich auf der Website der heise academy.

E-Mail-Adresse

Ausführliche Informationen zum Versandverfahren und zu Ihren Widerrufsmöglichkeiten erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

()

Künstliche Intelligenz

Achtloser Umgang mit Miet-E-Scootern: Florenz zieht die Reißleine

Die italienische Stadt Florenz verbannt Miet-E-Scooter im kommenden Jahr von ihren Straßen und Gehwegen. Die Stadtverwaltung der 360.000-Einwohner-Stadt in der Toskana werde keine Verträge mit den bisherigen Anbietern von E-Scootern mehr verlängern, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. Der Stopp greift demnach ab dem 1. April 2026.

Weiterlesen nach der Anzeige

Florenz gehört zu den meistbesuchten Städten Italiens, das neue Verbot dürfte auch viele Reisende betreffen. E-Scooter lassen sich per Smartphone-App ausleihen. Die E-Scooter der Verleihfirmen sind besonders bei Touristen beliebt, um die Stadt am Fluss Arno schnell und flexibel zu erkunden. Berühmt ist Florenz vor allem für den eindrucksvollen Dom und die weltbekannten Uffizien, ein Kunstmuseum.

Seit Ende 2024 Helmpflicht

Begründet wurde der Schritt damit, dass die Durchsetzung der in Italien seit Ende 2024 geltenden Helmpflicht für E-Scooter nicht gewährleistet werden kann. Von der Stadt hieß es zudem, die Fahrzeuge führten zu Problemen in der Stadt. „Oftmals werden sie falsch geparkt, in die falsche Richtung gefahren oder auf Gehwegen abgestellt“, sagte Verkehrsassessor Andrea Giorgio.

E-Scooter gehören in vielen Städten Italiens seit einigen Jahren zum Stadtbild, vor allem in der Hauptstadt Rom sowie in Mailand im Norden. Bei Einheimischen sorgen sie oft für Ärger, für manche sind sie ein Dorn im Auge.

Andere europäische Städte legten bereits vor

Alternativ will die Stadtverwaltung von Florenz nun vermehrt auf Leihfahrräder setzen und deren Anzahl erhöhen. Gleichzeitig wird jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Stadt künftig neue und besser kontrollierte Formen des E-Scooter-Verleihs prüft, „basierend auf einem klaren Rechtsrahmen und technologischen Lösungen, die die Helmpflicht effektiv durchsetzen“, hieß es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch in anderen europäischen Städten werden E-Scooter reguliert oder ganz verboten. So verbannten bereits Madrid oder Paris die Leihroller aus dem Stadtgebiet. Als erste deutsche Stadt ging Gelsenkirchen diesen Weg.

(nen)

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten„Buongiorno Brad“: Warum Brad Pitt für seinen Werbejob bei De’Longhi Italienisch büffeln muss

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenCreator und Communities: Das plant der neue Threads-Chef

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events