Künstliche Intelligenz

Forum Bildung Digitalisierung: Orientierungspapier zur Handyverbotsdebatte

Hat man einen guten Sündenbock gefunden, lässt sich dieser medial immer wieder gut schlachten. An ihm kann Haltung und Gestaltungswille demonstriert werden, auch wenn auf die rituelle Schlachtung eigentlich keine weiteren Handlungen folgen. Die Debatte zur Smartphonenutzung in Schulen wurde in den vergangenen Monaten zum Teil ernsthaft, zum Teil aber auch performativ geführt. Unter anderem wurde manchmal so getan, als hätten Bildungseinrichtungen bisher keinerlei Regeln zur Nutzung von mobilen Endgeräten eingeführt, obwohl das einige schon vor Jahren getan haben.

Aus diesem Grund meldet sich nun auch das Forum Bildung Digitalisierung zu Wort. Es möchte zu einer „Versachlichung der mitunter aufgeladen geführten Debatte beitragen“. Dafür hat das Forum ein Orientierungspapier veröffentlicht, das darstellt, welche Rechtslage es derzeit im föderalen Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland je nach Bundesland gibt und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse tatsächlich zur Nutzung von digitalen Endgeräten vorliegen. Die hiesigen Rechtslagen werden zudem auch mit einem internationalen Vergleich eingeordnet.

Komplexitätsvermeidung vermeiden

Ralph Müller-Eiselt, Vorstand des Forum Bildung Digitalisierung, warnt im Orientierungspapier davor, dass die „Smartphone-Debatte“ dazu führen könnte, die digitale Schul- und Unterrichtsentwicklung „generell auszubremsen“. Es sei unverzichtbar, diese fortzuführen, damit alle Schülerinnen und Schüler auf ein „selbstbestimmtes Leben in der Kultur der Digitalität“ vorbereitet werden. Nur so könnten sie lernen, „souverän mit neuen Technologien wie KI und den damit verbundenen Chancen und Risiken umzugehen“. Zudem sei die Vermittlung von Medienkompetenz „das beste Mittel gegen Cybermobbing, digitale Desinformation und Social-Media-Sucht“. Klare Regeln für die private Smartphonenutzung seien zwar wichtig, aber es müssten mehrere Ziele unter einen Hut gebracht werden. Es stelle sich also vor allem die Frage, wie es am besten gelingt, die digitale Schulentwicklung voranzubringen, Medienkompetenz zu vermitteln und gleichzeitig einen störungsfreien Unterricht zu ermöglichen. Die Antwort darauf sei „komplexer als ein Smartphone-Verbot.“

Das Papier zeichnet den Verlauf der aktuellen Debatten nach, gibt aber auch Einblick in die Debatten der vergangenen Jahrzehnte, seit der Entwicklung von Mobiltelefonen, die für die breite Gesellschaft erschwinglich wurden. Und auch (angebliche) Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen der Smartphonenutzung beziehungsweise eines Smartphone-Verbots an Schulen werden aufgelistet und kommentiert. Einen ersten Einblick biete etwa der Scoping Review „Evidence for and against banning mobile phones in schools“ von 2024. Ihm liegen 22 Einzelstudien aus zwölf Ländern zugrunde. Bewertet wurde vor allem, inwieweit sich ein Smartphone-Verbot auf den Lernprozess und das Wohlbefinden der Schüler:innen auswirkt. Die Haupterkenntnis dabei sei gewesen: „Die Ergebnisse sind bislang uneindeutig, es braucht weitere Evaluationen.“

Dass die Studienlage bisher nicht eindeutig sei und es mehr belastbare Studien geben müsse, um evidenzbasierte Aussagen zu Einflüssen von bestimmten digitalen Angeboten machen zu können, konstatierte zuletzt auch die OECD in ihrem Bericht zu kindlichem Wohlbefinden im digitalen Zeitalter. Das bleibt auch der Tenor der Darstellungen im Orientierungspapier.

Gefühlte und erwiesene Zusammenhänge

Prof. Dr. Katharina Scheiter, Professorin für Digitale Bildung an der Universität Potsdam, kommentiert entsprechend: „Ein Blick auf die Studienlage zeigt, dass die Evidenz für umfassende Smartphone-Verbote uneindeutig ist. Es scheint zwar plausibel, dass Smartphones die Ablenkbarkeit fördern und Konzentration mindern können. Doch werden durch eine Einschränkung der Nutzung weder Unterrichtsstörungen reduziert noch die Leistungen verbessert. Zudem beeinflusst eine Begrenzung während der Schulzeit weder die Dauer der außerschulischen Nutzung noch das problematische Nutzungsverhalten auf Social Media. Auch Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden der Schüler:innen lassen sich in den wenigen aussagekräftigen Studien nicht nachweisen. Allgemein sind die Zusammenhänge zwischen der Dauer der Mediennutzung und dem psychischen Wohlbefinden komplex. Kausal interpretierende Zusammenhänge verlaufen in beide Richtungen: So hat eine intensive Mediennutzung kleine, negative Effekte auf das Wohlbefinden – zumindest bei Jugendlichen. Gleichzeitig führt aber auch ein geringes Wohlbefinden zu einer verstärkten Mediennutzung. Daher sind einfache Korrelationen zwischen Mediennutzung und psychischem Wohlbefinden aus einmaligen Datenerhebungen, wie sie in der Mehrzahl der Studien berichtet werden, nicht eindeutig kausal interpretierbar. Vielmehr sind Längsschnittstudien notwendig, in denen sich die zeitlichen Verläufe und Zusammenhänge von Mediennutzung und Wohlbefinden in beide Richtungen nachverfolgen lassen.“

Scheiter hebt die Rolle von Eltern für eine gesunde Mediennutzung hervor, da die private Smartphonenutzung die in Schulen noch übersteige. Regeln in den Schulen seien trotzdem wichtig, sollten aber partizipativ erarbeitet werden, da diese wohl auch besser akzeptiert würden. Gesetzliche Regelungen könnten Schulgemeinschaften in ihrer Selbstgestaltung einschränken. Als notwendig erachtet sie begleitende Maßnahmen, statt nur Regeln aufzustellen. Kindern und Jugendlichen sollten etwa attraktive Beschäftigungsalternativen im Schulalltag geboten werden. Neben einem reichhaltigeren Pausenangebot könnten dazu auch medienpädagogische Projekte zählen, welche die Reflexion über den eigenen Medienkonsum anregen.

Vorstöße der Länder – national und international

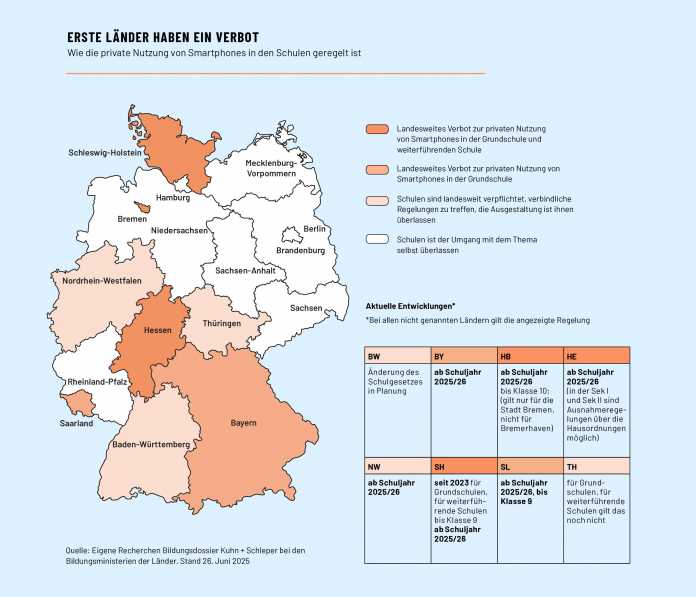

Wie die deutschen Bundesländer mit dem Thema umgehen, listet das Forum Digitalisierung Bildung auf, visualisiert die Lage aber auch. Die aktuellen Debatten hätten den Handlungsdruck auf die Länder erhöht, trotzdem zeigen sich große Unterschiede in den getroffenen oder bisher angedachten Maßnahmen. International zeigt sich die Lage ebenso uneinheitlich. Es wird auf die europäische und die weltweite Ebene geschaut.

Besonders strenge landesweite Regeln herrschen dort, wo die Karte dunkelorange eingefärbt ist, gibt es keine landesweiten Regeln, bleibt es innerhalb der Landesgrenzen weiß. Welche Regelungen noch kommen sollen, wird in der Tabelle neben der Landkarte dargestellt.

(Bild: Forum Bildung Digitalisierung)

Wichtig sei für deutsche Schulen, so das Forum, dass sie Rechtssicherheit erhalten, um den Umgang mit Smartphones im Schulalltag angemessen organisieren und kontrollieren zu können. Er kann auf verschiedenen Ebenen geregelt werden: durch das Schulgesetz, eine Rechtsverordnung oder die Hausordnung der einzelnen Schule. Schulgesetze und Rechtsverordnungen gelten landesweit, Hausordnungen werden von den Schulen eigenständig, mit Schülerschaft und Eltern vereinbart.

Einige Einschränkungen seien aber derzeit zu beachten: Geräte können nur kurzzeitig von Schulen „eingezogen“ werden. Ein dauerhaftes Wegnehmen sei ein Eingriff in das Eigentumsrecht der Schülerinnen und Schüler und nicht zulässig. Grundrechte würden auch verletzt, müssten oder würden Lehrkräfte Schultaschen nach Mobilgeräten oder auch Inhalte auf den Geräten durchsuchen. Überdies könne ein generelles Verbot privater Smartphones für Heranwachsende gegen die UN-Kinderrechtskonvention verstoßen: Artikel 17 sichert Kindern und Jugendlichen das Recht auf Zugang zu Informationen und digitalen Medien zu; also digitale Teilhabe.

Angefügt sind auch Handlungsempfehlungen, die von Jugendlichen zu dem Thema erarbeitet wurden, da das Forum Bildung Digitalisierung, auch den fehlenden Einbezug von Heranwachsenden in die Debatte kritisiert. Diese fordern ihrerseits Mitsprache, erklären, dass Schulen ein Medienkonzept benötigen und sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte mehr Medienkompetenz erlangen können sollten. Des Weiteren argumentieren sie für altersgerechte Lösungen und dezidierte Handyzonen auf den Schulgeländen. Und die Jugendlichen sagen auch das: wenn Regeln aufgestellt wurden, sei konsequentes Handeln wichtig. Lehrkräfte dürften dann nicht mehr Wegschauen, wenn diese nicht eingehalten werden. Die Regeln sollten allerdings auch klar nachvollziehbar und nicht zu kompliziert sein.

Lesen Sie auch

Über das Forum Bildung Digitalisierung

Das Forum Bildung Digitalisierung setzt sich für die digitale Transformation des Schulsystems ein. Es ist ein gemeinnütziger Verein, in dem sich derzeit zehn deutsche Stiftungen engagieren: Deutsche Telekom Stiftung, Bertelsmann Stiftung, Dieter Schwarz Stiftung, Dieter von Holtzbrinck Stiftung, Heraeus Bildungsstiftung, Joachim Herz Stiftung, Robert Bosch Stiftung, Siemens Stiftung, Vodafone Stiftung Deutschland und Wübben Stiftung Bildung.

(kbe)

Künstliche Intelligenz

Elektroauto: Ende der US-Elektroauto-Prämie bringt Tesla Verkaufsrekord

Der Schlussspurt bei den US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos hat Tesla nach Monaten sinkender Verkäufe einen Absatzrekord beschert. Die Auslieferungen der von Elon Musk geführten Firma stiegen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 497.099 Fahrzeuge. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang von etwa fünf Prozent gerechnet. In den beiden ersten Quartalen des Jahres waren die Tesla-Auslieferungen um jeweils rund 13 Prozent gefallen.

Analysten waren bereits davon ausgegangen, dass einige Kaufinteressenten in den USA vor dem Auslaufen der Steuergutschrift von 7500 US-Dollar Ende September noch zuschlagen. Sie dachten aber mehrheitlich, dass es trotzdem einen erneuten Rückgang geben werde. Die Frage ist nun, was potenziell vorgezogene Käufe für den Absatz im laufenden Vierteljahr und danach bedeuten.

Musk hatte bereits gesagt, er rechne mit einigen harten Quartalen. Der Tech-Milliardär spielt die Bedeutung des Autoverkaufs für das Unternehmen aber schon länger herunter. Die Zukunft von Tesla werde in Robotaxis und humanoiden Robotern liegen, behauptet er. In beiden Bereichen steht der Konzern aber erst am Anfang und trifft auf viel Konkurrenz. Insgesamt baute Tesla im vergangenen Quartal mit 447.410 Autos aller Modelle rund 4,8 Prozent weniger Elektroautos als ein Jahr zuvor.

Musks Politik und die Konkurrenz schaden Tesla

Im ersten Vierteljahr galt die Übergangsphase beim Bestseller Model Y neben den Kontroversen um politische Aktivitäten von Tesla-Chef Elon Musk als ein Grund für den Rückgang. Doch auch im zweiten Quartal, mit einer stabilen Produktion des Model Y (Test) lief es nicht besser.

Tesla trifft im Elektroauto-Geschäft auf immer mehr Konkurrenz anderer Hersteller, während sich die Modellpalette des Vorreiters zumindest optisch kaum verändert. Zudem entscheiden sich im wichtigen US-Markt viele Käufer für Fahrzeuge mit Hybridantrieben oder Verbrennungsmotoren. Gleichzeitig fuhren die US-Autokonzerne ihre Elektro-Pläne bei den in Amerika populären großen Pickups zurück. Teslas futuristisch aussehender Elektro-Pickup Cybertruck ist auch kein Verkaufshit.

Rasante Talfahrt in Europa

In Europa ist Tesla weiterhin auf rasanter Talfahrt. Im August fielen die Neuzulassungen in der Europäischen Union nach Zahlen des Branchenverbands Acea im Jahresvergleich um 36,6 Prozent auf 8220 Fahrzeuge. Im Juli gab es ein Minus von gut 42 Prozent. Teslas Anteil am EU-Automarkt sank inzwischen auf 1,2 Prozent.

Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge übernahm Musk im Sommer selbst die Aufsicht über Produktion und Verkäufe in Europa, nachdem sein langjähriger Vertrauter Omead Afshar das Unternehmen verlassen hatte. Tesla hat sein europäisches Werk in Grünheide bei Berlin. Der Konzern selbst macht keine Angaben zu Ergebnissen in einzelnen Regionen und Ländern.

Mehr über die Elektroauto-Marke Tesla

(fpi)

Künstliche Intelligenz

Powerbank Ecoflow Rapid Pro im Test: Riesen-Akku, lädt schnell & liefert 140 W

Die Ecoflow Rapid Pro 27K bietet 140 W Ladeleistung und knapp 100 Wh Kapazität. Dazu kommt ein Farbdisplay und App-Steuerung.

Als Premium-Powerbank hält sich die Ecoflow Rapid Pro 27K im oberen Preissegment auf. Mit einer Kapazität von 99,54 Wh und einer maximalen Ausgangsleistung von 140 W über USB-C zielt sie so auf anspruchsvolle Nutzer ab. Das integrierte Farbdisplay, die App-Anbindung und das ausziehbare USB-C-Kabel heben sie zudem von der Masse ab. Besonders beeindruckend verspricht die Ladegeschwindigkeit zu sein: Mit dem optionalen Desktop Charger soll die Powerbank in nur 20 Minuten von 0 auf 80 Prozent laden.

Neben den vier USB-C-Anschlüssen bietet die Powerbank eine Gesamtausgangsleistung von 300 W. Das bedeutet, dass mehrere Geräte gleichzeitig mit hoher Geschwindigkeit geladen werden können. Die App-Steuerung ermöglicht zusätzliche Einstellungen wie Lade- und Entladelimits. Wie gut die Ecoflow Rapid Pro 27K in der Praxis abschneidet und ob sie den Premium-Preis von 130 Euro rechtfertigt, zeigen wir im Test.

Das Testgerät hat uns der Hersteller zur Verfügung gestellt.

Ausstattung & Verarbeitung

Das Gehäuse besteht vollständig aus Kunststoff, fühlt sich aber wertig an. Mit Abmessungen von 166 × 55 × 58 mm und einem Gewicht von 699,4 g ist die Powerbank nicht gerade kompakt. Die graue Grundfarbe wird von einer glänzenden, schwarz-transparenten Vorderseite unterbrochen. Diese Oberfläche zieht Fingerabdrücke und Kratzer magisch an – die Powerbank sieht dadurch schnell unschön und unsauber aus. Das integrierte Farbdisplay zeigt Akkustand, Temperatur, Akkugesundheit mit Anzahl der bisherigen Ladezyklen und die bisher „verladene“ Kapazität. Die Farbgebung der Bedienoberfläche in Orange-Beige erinnert an die 80er Jahre – nicht im positiven Sinne.

Das ausziehbare USB-C-Kabel mit 60 cm Länge ist praktisch gedacht, der Einrollmechanismus fühlt sich aber bei Weitem nicht so hochwertig und zuverlässig an wie bei Anker, etwa bei deren Prime 165W Powerbank. Das flache Kabel verknotet sich gerne und der Mechanismus läuft nicht sauber, teils muss man fester ziehen oder beim Einrollen nachhelfen. Immerhin kann auch das Kabel die vollen 140 W übertragen. Die Bedienung erfolgt über eine Rauf-/Runter-Wipptaste sowie eine OK-Taste.

Die Powerbank lässt sich per WLAN und Bluetooth Low Energy mit Ecoflows App verbinden. Dort sieht man Statusinfos wie Akkustand, aktuelle Ausgangs- und Eingangsleistung sowie die Leistung pro Port oder via Pogo-PIN. Der schonende Lademodus erlaubt ein Ladelimit zwischen 80 und 100 Prozent per Schieberegler sowie ein Entladelimit zwischen 0 und 20 Prozent. Zusätzlich lassen sich Bildschirmeinstellungen wie Helligkeit und Screen Timeout anpassen sowie Firmware-Updates durchführen. Das Gehäuse ist bis 1 Meter sturzsicher und feuerfest nach V0-Standard zertifiziert.

Ecoflow Rapid Pro – Bilderstrecke

Anschlüsse & Ladestandards

Die Powerbank bietet vier Ausgänge: ein ausziehbares USB-C-Kabel sowie drei feste USB-C-Ports (C1, C2, C3). USB-C1 und das integrierte Kabel liefern beeindruckende 140 W bei maximal 28 V und 5 A – das ist Power Delivery 3.1 Standard. Die Ports C2 und C3 schaffen jeweils 65 W bei maximal 20 V und 3,25 A. Alle Anschlüsse unterstützen neben Power Delivery auch Quick Charge 3.0, AFC, Apple 2.4A, BC1.2, SCP, FCP und UFCS.

Die konkreten Spannungsstufen lauten: 5 V bei 3 A, 9 V bei 3 A, 12 V bei 3 A, 15 V bei 3 A, 20 V bei 5 A sowie die besondere Ladestufe mit 28 V bei 5 A am USB-C1-Port und Kabel. Die 65-W-Ports erreichen maximal 20 V bei 3,25 A.

Bei PPS zeigt sich Ecoflow bisher nicht geübt in der transparenten Kommunikation. Auf der Unterseite der Powerbank fehlt jeglicher Hinweis auf PPS-Unterstützung. Die Herstellerwebsite erwähnt PPS zwar, aber ohne die entscheidenden Details zu Spannungsbereichen und Stromstärken. Bei PPS sind aber genau die konkreten Spezifikationen die entscheidenden Parameter, die darüber entscheiden, ob die Powerbank das eigene Handy schnell lädt oder nicht. Mit unserem PD-Listener konnten wir die tatsächlichen PPS-Bereiche auslesen – und die sind eine Enttäuschung.

Der sonst so starke USB-C1-Port mit seinen 140 W kann bei PPS nur magere 5 bis 11 V bei 5 A liefern. Das ist sehr schwach und könnte bei aktuellen Smartphones wie dem Google Pixel 10 Pro XL (Testbericht) für reduziertes Ladetempo sorgen. Die wichtige 21-V-Ladestufe beherrschen nur die beiden langsameren 65-W-Ports USB-C2 und C3 – hier aber nur bei maximal 3 A. Gut aufgestellte Lader bieten hier mehr Stromstärke. Insgesamt ist die PPS-Implementierung keine Katastrophe, für eine High-End-Powerbank dieser Preisklasse aber doch recht mager. Bei Smartphones von Apple, Google oder Samsung, die häufig die 21-V-Stufe nutzen, könnte man Probleme bekommen.

Nachfolgend zeigen wir alle Anschlüsse und deren Spezifikationen in einer Tabelle zusammengefasst:

| 140W | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5-11V bei 5A |

| 65W | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A | 5-21V bei 3A |

| 65W | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A | 5-21V bei 3A |

Pass-Through-Laden wird unterstützt, abhängig vom Strombedarf der angeschlossenen Geräte. Die Gesamtausgangsleistung beträgt 300 W, wenn alle Ports gleichzeitig genutzt werden. Pro Port verändert sich die Ausgangsleistung in diesem Fall wie folgt:

| Bis zu 140W | 140W |

| Bis zu 65W | 65W |

| C1: bis zu 140W Kabel: bis zu 140W |

280W |

| C1: bis zu 140W C2/C3: bis zu 65W |

205W |

| C2: bis zu 65W C3: bis zu 65W |

130W |

| C1: 140W Kabel: 95W; C2/C3: 65W |

300W |

Praxistest

Im Ladetest entladen wir die Powerbank bei 100 bis 140 W komplett. Von den angegebenen 99,54 Wh können wir 82,695 Wh nutzen. Das entspricht einer Effizienz von 83 Prozent – ein überdurchschnittlich guter Wert. Die meisten Powerbanks erreichen nur 70 bis 75 Prozent.

Die Temperaturentwicklung ist vorbildlich. Selbst nach 45 Minuten Dauerlast bei maximaler Leistung übersteigt die Oberflächentemperatur nicht 40 Grad. Das spricht für ein durchdachtes Wärmemanagement. Im Alltag bleibt die Powerbank auch bei intensiver Nutzung angenehm kühl.

Die Ladegeschwindigkeit der Powerbank selbst ist beeindruckend, wenn man den optionalen Desktop Charger (Test folgt) nutzt. Über die Pogo-Pins auf der Unterseite lädt sie mit enormen 320 W und erreicht in nur 20 Minuten 80 Prozent Kapazität. Über USB-C sind es immer noch 140 W am C1-Port oder bis zu 280 W bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Eingänge. Nach 300 Ladezyklen garantiert Ecoflow noch 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität.

Preis

Mit einem aktuellen Preis von 130 Euro bei Amazon ist die Ecoflow Rapid Pro 27K nicht günstig, für die starke Ausstattung aber fair. Der optionale Desktop Charger, um die 320-W-Aufladung der Powerbank nutzen zu können, kostet zusätzliche 140 Euro.

Da Online-Preise häufig schwanken, insbesondere beim Thema Powerbanks, lohnt sich auch ein Blick auf unseren Bestpreis-Link, der immer zum aktuell günstigsten Angebot weiterleitet – so findet man auch später immer den aktuell besten Preis.

Fazit

Die Ecoflow Rapid Pro 27K ist eine leistungsstarke Premium-Powerbank mit beeindruckender Ladegeschwindigkeit. Die 320 W über Pogo-Pins sind Spitzenklasse. Mit 83 Prozent Effizienz und 300 W Gesamtausgangsleistung überzeugt sie im Praxistest. Das Farbdisplay und die App-Steuerung sind nützliche Extras.

Schwächen zeigt sie bei der PPS-Unterstützung. Der stärkste Port bietet nur 5 bis 11 V, was für moderne Smartphones zu wenig sein kann. Das ausziehbare Kabel funktioniert noch nicht optimal. Die glänzende Front zieht Fingerabdrücke an. Für 130 Euro erwarten wir hier mehr Perfektion.

Trotzdem ist die Ecoflow Rapid Pro 27K für Power-User eine Empfehlung. Wer häufig unterwegs ist und schnelles Nachladen benötigt, findet hier eine hervorragende High-End-Powerbank. Die Kombination aus hoher Kapazität, extremer Ladegeschwindigkeit und guter Effizienz macht sie zur Premium-Wahl.

Künstliche Intelligenz

Der Siegeszug von Apple Silicon: Fünf Jahre Macs mit Apple-Prozessoren

In Leistungsvergleichen mit systemübergreifenden Programmen wie Geekbench hatte es sich schon Jahre vor dem ersten M-Chip gezeigt: Bei der CPU-Performance und einigen Grafiktests schnitten iPads besser ab als so mancher Mac mit Intel-Prozessor. Es lag also nichts näher, als die Apple-eigenen Chips auch in Macs einzusetzen, zumal sie als energiesparend galten und ohne Lüfter auskamen. Hinzu kam, dass sowohl iOS wie macOS X auf Unix basierten und somit in Sachen Code nicht weit auseinanderlagen.

Meister im Architekturwechsel

Das größte Problem auf dem Weg zum Mac mit Apple Silicon – so nennt Apple seine Prozessoren (Deutsch: Apple Silizium) – war, die für Intel-Architekturen geschriebenen Programme auf den M-Chips zum Laufen zu bringen. Hier hatte Apple bereits Erfahrung, denn der Konzern war mit seinen Macs schon mehrfach auf andere Prozessoren umgestiegen. Der erste Macintosh von 1984 arbeitete mit einem Motorola 68000 mit einem einzelnen 8-MHz-Kern. Die Mobilrechner hießen da übrigens noch PowerBooks. Zehn Jahre später schwenkte Apple auf eine gemeinsame Entwicklung mit Motorola und IBM um: Im Power Macintosh 6100 saß erstmals ein PowerPC, der 601 mit 60 MHz. Programme erforderten Updates, um weiterzulaufen. Programmierer mussten eine Zeit lang Versionen für beide Architekturen liefern, die „Fat Binary“ genannt wurden.

- Die ersten M-Chips für den Mac bedeuteten eine Performance-Revolution.

- Die nachfolgenden Generationen brachten lediglich eine Evolution.

- Dank geringer Hitzeentwicklung wurden Macs leise und trotzdem leistungsstark.

Schon drei Jahre später folgte 1997 der Power Macintosh G3 mit dem PowerPC 750 (G3), der besser für den Einsatz in Desktop-Computern geeignet war und bereits mit 233 MHz lief. Als der Nachfolger G5 im Jahre 2005 nicht über 2700 MHz hinauskam und auch die Performance pro Watt nicht mehr schnell genug stieg, entschloss sich Apple – damals noch unter Steve Jobs –, zum vorherigen Erzfeind Intel als Prozessorlieferant zu wechseln. Deren Core-Architektur war auch für Mobil-Macs geeignet, während iBook und PowerBook mit G4 in der Weiterentwicklung stecken blieben.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Der Siegeszug von Apple Silicon: Fünf Jahre Macs mit Apple-Prozessoren“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 4 Wochen

Entwicklung & Codevor 4 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen