Apps & Mobile Entwicklung

Im Test vor 15 Jahren: Nvidias GeForce GTS 450 als leise Einstiegsgrafikkarte

Mit der GeForce GTS 450 (Test) brachte Nvidia im September 2010 einen Konkurrenten für AMDs ATi Radeon HD 5750 auf den Markt. Mit einem GByte Speicher, einer GF106-GPU und einem sehr guten Kühler sollte die GTX 450 die Herzen der Anwender erobern.

Doppelter Radiator und doppelte Lüfter

Während die GeForce GTX 460 noch auf die GF104-GPU mit 336 Shader-Einheiten setzte, wurde die GPU für die GeForce GTS 450 weiter beschnitten, woraus der GF106 mit 192 Shader-Einheiten resultierte. Mit einem GPU-Takt von 783 MHz ergab sich daraus eine theoretische Rechenleistung von 601 GFLOPS bei einer Pixelfüllrate von 12.528 MPix/s und einer Texelfüllrate von 25.056 MTex/s.

Der 1.024 MByte große GDDR5-Speicher wurde mit 1.804 MHz betrieben und über einen 128 Bit breiten Bus angesprochen, woraus sich eine Speicherbandbreite von 57.728 MByte/s ergab.

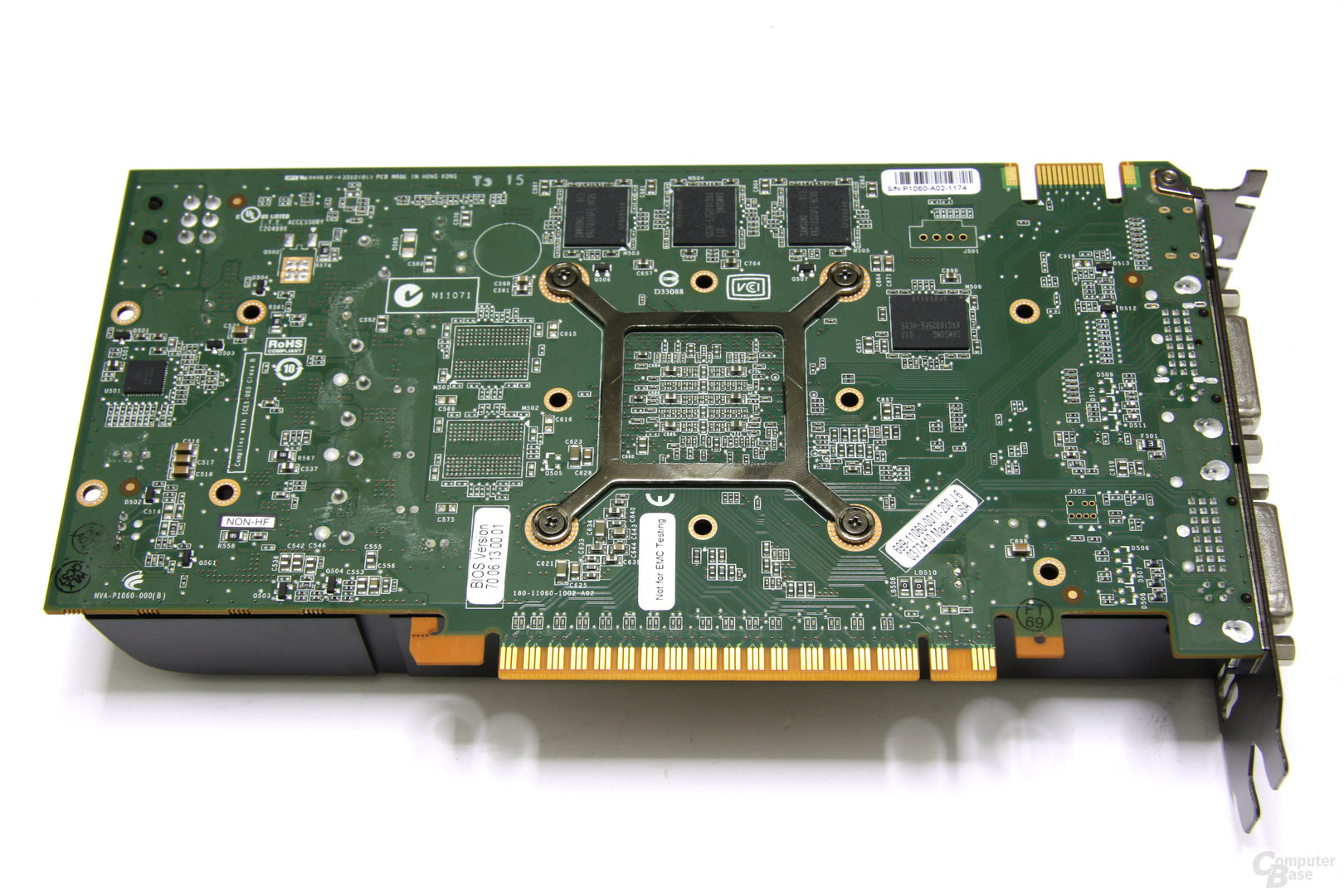

Das Referenzdesign der GeForce GTS 450 war optisch weitgehend identisch mit der GeForce GTX 460. Das war vor allem dem Dual-Slot-Kühler zu verdanken, der zumindest von außen quasi identisch aussah. Unter der Haube hatte Nvidia den Rotstift angesetzt, um die Kosten zu senken. So verfügte der Kühler über keine Heatpipes mehr, stattdessen wurde die Abwärme der GPU direkt über den Aluminiumkühlblock an die Aluminiumlamellen abgeführt. Wie bei der GeForce GTX 460 übernahm ein 75 mm großer Radiallüfter die Luftzufuhr. Das PCB entsprach mit einer Länge von knapp 21,5 cm ebenfalls den Abmessungen der GTX 460. Die Stromversorgung erfolgte über den PCIe-Steckplatz sowie einen 6-Pin-PCIe-Stecker.

Kopf an Kopf mit der Radeon HD 5750

Im Test lieferte sich die GeForce GTS 450 ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Radeon HD 5750. Je nach Auflösung und Einstellungen lag mal die GTS 450 um neun Prozent vorne, mal die HD 5750 um vier Prozent. Für die Radeon HD 5770 reichte die Leistung der GeForce GTS 450 nicht: Der Leistungsunterschied zwischen den beiden Grafikkarten betrug meistens 20 Prozent. Lobenswert war die sehr gute SLI-Skalierung der GeForce GTS 450, eine zweite Grafikkarte des gleichen Typs brachte nahezu die doppelte Leistung. Empfehlenswert war dies jedoch nicht, da SLI mit vielen Nachteilen wie Mikrorucklern, fehlenden SLI-Profilen für bestimmte Spiele oder hoher Leistungsaufnahme und Lautstärke einherging.

Ein gemischtes Bild ergab sich in den B-Noten. Während die Leistungsaufnahme im Leerlauf sehr gut war, lag sie unter Last im Verhältnis zur gebotenen Leistung zu hoch. Sowohl die Radeon HD 5750 als auch die schnellere Radeon HD 5770 benötigten weniger Energie unter Volllast. An der Kühlung der GeForce GTS 450 gab es hingegen nichts zu bemängeln. Niedrigere Temperaturen im Leerlauf und unter Last bei einer sehr angenehmen Lautstärke waren lobenswert. Mit 41,5 dB(A) unter Last stellte die GTS 450 einen Spitzenwert auf. Wer diese Kühlreserven nutzen wollte, um der GTS 450 etwas mehr Leistung zu entlocken, konnte mittels Übertaktung auf etwa zehn Prozent mehr Leistung hoffen.

Fazit

Insgesamt war die GeForce GTS 450 eine gute Grafikkarte, wenn ein niedriges Budget vorhanden war oder die Ansprüche geringer waren. Pluspunkte sammelte sie für die niedrige Leistungsaufnahme im Leerlauf sowie die in allen Lebenslagen sehr leise Kühlung. Auf der anderen Seite war der Preis von 129 Euro im Vergleich zur Konkurrenz zu hoch. Die Radeon HD 5750 war bereits ab 100 Euro erhältlich, die deutlich schnellere Radeon HD 5770 ab 125 Euro.

In der Kategorie „Im Test vor 15 Jahren“ wirft die Redaktion seit Juli 2017 jeden Samstag einen Blick in das Test-Archiv. Die letzten 20 Artikel, die in dieser Reihe erschienen sind, führen wir nachfolgend auf:

Noch mehr Inhalte dieser Art und viele weitere Berichte und Anekdoten finden sich in der Retro-Ecke im Forum von ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

Toshiba S300 AI: Neue HDD-Serie für KI-gestützte Videoüberwachung

Für KI-gestützte Videoüberwachungssysteme hat Toshiba eine neue HDD-Serie aufgelegt: die Toshiba S300 AI. Sie besteht aus 3,5″-Festplatten mit bis zu 24 TB Speicherplatz, die für den Dauereinsatz ausgelegt sind. Neben bis zu 64 Kamera-Streams werden noch 32 KI-Streams unterstützt.

S300 + AI

Im Grunde erweitert Toshiba also die Familie der Surveillance-HDDs um neue Modelle, die speziell für den Verbund von Videoüberwachung und KI vorgesehen sind. Die neue Serie S300 AI unterstütze „die kontinuierliche Aufzeichnung und Speicherung für KI-Videoanalyse-Server und -Speicher, zentralisierte Surveillance-Datenspeichersysteme, Videoarchivierungs- und Wiederherstellungsinfrastrukturen sowie Multi-Bay-RAID-Konfigurationen (Redundant Array of Independent Disks)“, heißt es im Pressetext und weiter: „Die S300 AI ist auf die zusätzlichen Direktzugriffe von KI-Workloads abgestimmt und gewährleistet einen schnellen Abruf von Videodaten für präzise KI-Analysen und Erkenntnisse in Echtzeit“.

3,5″-HDDs mit CMR und 7.200 U/min

Die HDD-Technik an sich entspricht dem, was auch aktuelle 3,5″-Festplatten für den Servereinsatz so bieten. Dazu zählt die Eignung für den Dauerbetrieb (24/7) und ein Workload-Rating von 550 TB übertragenen Daten pro Jahr bei 5 Jahren Garantiezeit. Die Magnetscheiben rotieren mit 7.200 U/min und werden von einem 512 MB fassenden Cache unterstützt. Vorerst liegt nur zu den beiden Modellen mit 8 TB und 10 TB ein Datenblatt (PDF) vor, denn die außerdem geplanten Modelle mit 14 TB, 16 TB, 18 TB, 20 TB, 22 TB und 24 TB sollen erst im ersten Quartal 2026 erhältlich sein.

Die laut Toshiba bereits in diesem Monat verfügbaren Modelle mit 8 TB und 10 TB nutzen die klassische Aufzeichnungsmethode (CMR) ohne überlappende Spuren. Den maximalen Durchsatz beziffert der Hersteller auf 281 MB/s und die Leistungsaufnahme auf 4,96 W im Leerlauf und 8,47 Watt im Betrieb. Die Rate der nicht korrigierbaren Lesefehler liegt bei 1 pro 1015 und die Zahl der möglichen Load-/Unload-Zyklen für die Köpfe bei 600.000, was auch dem Enterprise-Niveau entspricht.

Preise stehen noch aus

Toshiba nennt für dieses Business-Produkte öffentlich keine Preise. Die langsamere (5.400 U/min) S300-Serie ohne KI-Streams kostet im freien Handel etwa 20 bis 30 Euro pro Terabyte. Die in der gleichen Geschwindigkeitsklasse arbeitende S300 Pro tendiert eher zu 30 Euro pro Terabyte. Letztere besitzt zusätzliche Rotationssensoren (RV), ist aber auf eine geringere Arbeitslast von nur 300 TB pro Jahr ausgelegt.

Apps & Mobile Entwicklung

AK620 G2, AK500 G2 & AK400 G2: Deepcool setzt „Holz“-Deckel auf Tower-Kühler

Holz an Gehäusen hat sich längst etabliert. Deepcool bringt nun die passenden CPU-Kühler mit Modellen der überarbeiteten AK-Serie auf den Markt. Auf den Lamellentürmen von AK620 G2, AK500 G2 und AK400 G2 sitzt ein dünnes, gemasertes Holz-Panel als Abdeckung.

Wie die erste Generation der Reihe werden die G2-Modelle in drei Varianten angeboten, alternativ zur Holzblende soll es außerdem eine schwarze Blende mit Matrixmuster zu kaufen geben. Spitzenmodell ist der AK620 mit sechs Heatpipes und zwei Kühltürmen, die jeweils mit einer einzelnen Abdeckung versehen sind. Auf AMD-Sockeln sowie dem LGA 1851 lässt sich der Küher zudem über dem Prozessor verschieben, um die Auslastung zu verbessern.

Darunter folgt der AK500 mit fünf Heatpipes und einem einzelnen, großen Lamellenturm. Einstiegsmodell ist der AK400 mit schmalen Lamellen und nur vier Heatpipes. Als einziger AK-Kühler lässt es sie direkt auf dem Heatspreader aufliegen anstatt sie zur besseren Wärmeverteilung in einer Kupferplatte einzulassen – was Kosten spart. Beide Kühlkörper sind zudem asymmetrisch angeordnet, also über dem Heatspreader versetzt um die Kompatibilität zu verbessern.

Mehr Leistung und Selbstreinigung

Überarbeitungen an Heatpipes und dem Lamellendesign sollen zu Leistungssteigerungen geführt haben. Gleichzeitig verbaut Deepcool stärkere Lüfter. G2-Modelle nutzen nun Ventilatoren mit einer Maximaldrehzahl von 2.200 U/Min, die bei Bedarf über ein PWM-Regelsignal auch abgeschaltet werden können. Die Lüfter des AK620 drehen hingegen maximal mit 2.000 U/Min – beim Vorgänger waren es noch 1.850 U/Min.

In den ersten acht Sekunden nach Start nutzen die Lüfter dieses Drehzahlband für einen Selbstreinigungsdurchlauf von Lüfterblättern und Kühlkörper; in der Regel wird der Lüfter dazu in diesem Zeitraum mit maximaler Drehzahl betrieben.

Nächstes Jahr im Handel

In Europa sollen die drei Kühler ab Anfang Januar 2026 erhältlich sein. Neben der gezeigten schwarzen Version wird es sie auch in Weiß geben. Preise starten bei rund 40 Euro für den AK400 G2, der AK500 G2 soll rund 50 Euro kosten, das Spitzenmodell AK620 G2 knapp 70 Euro.

Apps & Mobile Entwicklung

Sharkoon Skiller SGM30W: Die neue SGM3 ist günstiger und läuft länger langsamer

Sharkoon ersetzt die sechs Jahre alte SGM3 durch die neue SGM30W. Äußerlich und innerlich bleibt im Prinzip alles beim Alten, kleine Änderungen und längere Laufzeit machen die Maus trotz großem Name zu einem kleinen Update – mit niedrigerem Preis und langsamerem Sensor.

Längere Laufzeit, langsamerer Sensor

Bei der Sensorik greift Sharkoon weiterhin zum ATG 4090, einem Mittelklasse-Sensor mit einer maximalen Auflösung von 6.000 dpi. Er arbeitet als solcher mit – laut ComputerBase-Test – akzeptabler Genauigkeit und vergleichsweise energieschonend, was dem proprietären 930-mAh-Akku in der SGM30W zu einer Laufzeit von bis zu 71 Stunden reicht. Der Vorgänger lag bei gleicher Kapazität und Technik noch bei 40 Stunden. Dieser Wert wird allerdings auf aktivierte RGB-LEDs und erhöhte Polling-Rate bezog, was Einsparpotentiale für theoretische Maximalwerte lässt.

Latenz mit Fragezeichen

Den Unterschied kann aber auch eine andere Firmware ausmachen, denn in der neueren Version reduzieren sich die maximale Geschwindigkeit und Beschleunigung des Sensors um etwa 30 Prozent. Ob sich damit auch die im Test und von ComputerBase-Lesern festgestellte, inkonstant auftretende, aber „spürbare Latenz“ der SGM3 (Test) im Funkmodus verbessert hat, bleibt vorerst ungeklärt. Alternativ zum 2,4-GHz-Funk kann die Maus auch direkt per Kabel betrieben werden.

Geladen wird entweder über ein USB-Kabel oder drahtlos. Hier löst eine USB-C-Buchse den alten Micro-USB-Anschluss ab. Über den Akkustand informiert die RGB-Beleuchtung.

Im Gehäuse bleibt alles beim Alten, lediglich das Logo auf dem Mausrücken aktualisiert Sharkoon. Neben dem An-/Ausschalter auf der Unterseite und zwei Seitentasten verfügt der Nager daher über fünf Tasten auf der Oberseite, primäre Tasten werden mit Omron-Switches versehen. Zudem sinkt das Gewicht um marginale sechs Gramm. Tasten und Beleuchtung lassen sich via Software neu programmieren.

Preis und Verfügbarkeit

Im Handel soll die SGM30W ab sofort zur Preisempfehlung von rund 35 Euro verfügbar sein. Auch das ist eine Neuerung: Sie unterbietet das sechs Jahre alte Urmodell schon zum Start um 5 Euro, was allerdings etwa 5 Euro oberhalb der letzten Marktpreise der SGM3 liegt.

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online