Apps & Mobile Entwicklung

Im Test vor 15 Jahren: Nvidias GeForce GTS 450 als leise Einstiegsgrafikkarte

Mit der GeForce GTS 450 (Test) brachte Nvidia im September 2010 einen Konkurrenten für AMDs ATi Radeon HD 5750 auf den Markt. Mit einem GByte Speicher, einer GF106-GPU und einem sehr guten Kühler sollte die GTX 450 die Herzen der Anwender erobern.

Doppelter Radiator und doppelte Lüfter

Während die GeForce GTX 460 noch auf die GF104-GPU mit 336 Shader-Einheiten setzte, wurde die GPU für die GeForce GTS 450 weiter beschnitten, woraus der GF106 mit 192 Shader-Einheiten resultierte. Mit einem GPU-Takt von 783 MHz ergab sich daraus eine theoretische Rechenleistung von 601 GFLOPS bei einer Pixelfüllrate von 12.528 MPix/s und einer Texelfüllrate von 25.056 MTex/s.

Der 1.024 MByte große GDDR5-Speicher wurde mit 1.804 MHz betrieben und über einen 128 Bit breiten Bus angesprochen, woraus sich eine Speicherbandbreite von 57.728 MByte/s ergab.

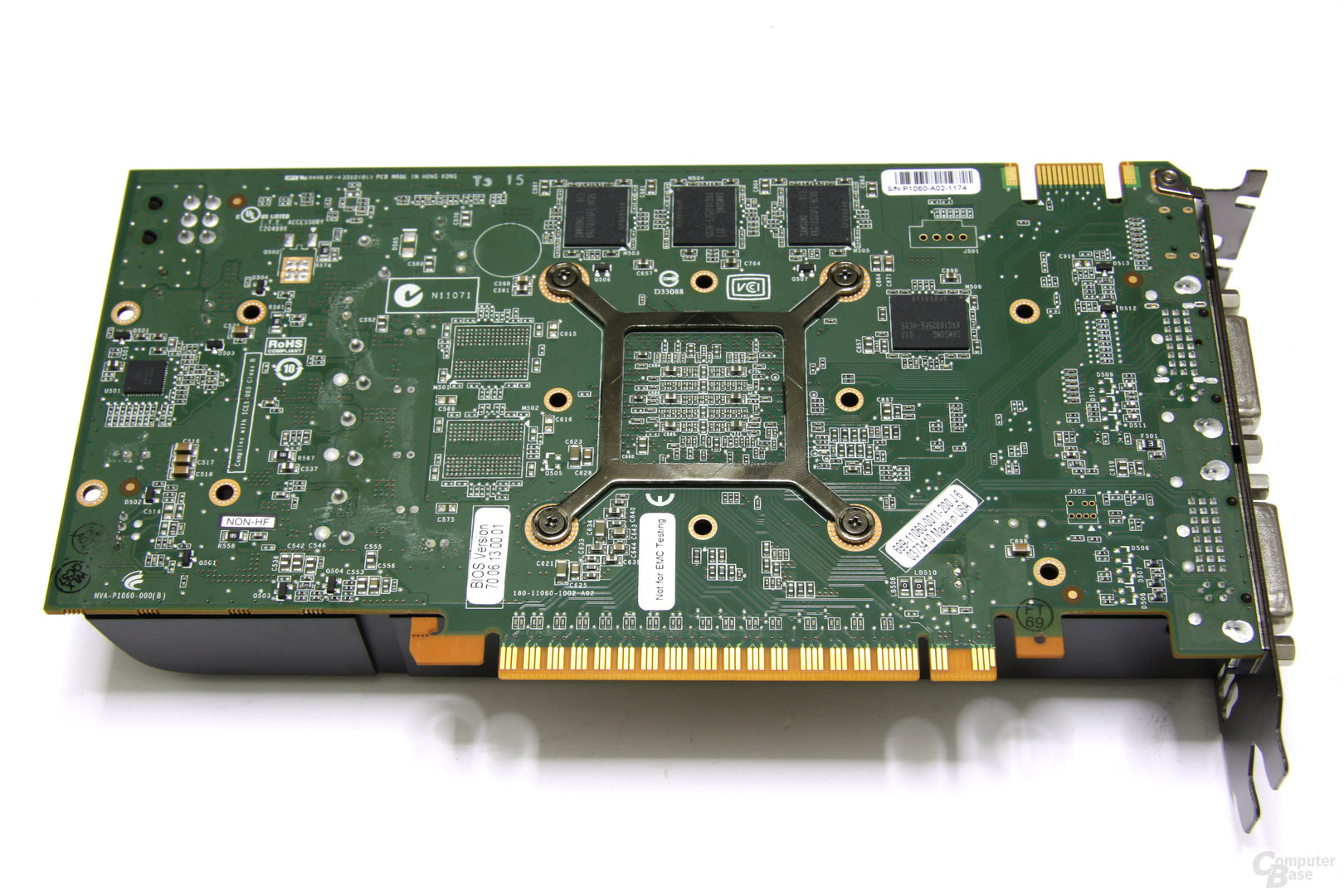

Das Referenzdesign der GeForce GTS 450 war optisch weitgehend identisch mit der GeForce GTX 460. Das war vor allem dem Dual-Slot-Kühler zu verdanken, der zumindest von außen quasi identisch aussah. Unter der Haube hatte Nvidia den Rotstift angesetzt, um die Kosten zu senken. So verfügte der Kühler über keine Heatpipes mehr, stattdessen wurde die Abwärme der GPU direkt über den Aluminiumkühlblock an die Aluminiumlamellen abgeführt. Wie bei der GeForce GTX 460 übernahm ein 75 mm großer Radiallüfter die Luftzufuhr. Das PCB entsprach mit einer Länge von knapp 21,5 cm ebenfalls den Abmessungen der GTX 460. Die Stromversorgung erfolgte über den PCIe-Steckplatz sowie einen 6-Pin-PCIe-Stecker.

Kopf an Kopf mit der Radeon HD 5750

Im Test lieferte sich die GeForce GTS 450 ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Radeon HD 5750. Je nach Auflösung und Einstellungen lag mal die GTS 450 um neun Prozent vorne, mal die HD 5750 um vier Prozent. Für die Radeon HD 5770 reichte die Leistung der GeForce GTS 450 nicht: Der Leistungsunterschied zwischen den beiden Grafikkarten betrug meistens 20 Prozent. Lobenswert war die sehr gute SLI-Skalierung der GeForce GTS 450, eine zweite Grafikkarte des gleichen Typs brachte nahezu die doppelte Leistung. Empfehlenswert war dies jedoch nicht, da SLI mit vielen Nachteilen wie Mikrorucklern, fehlenden SLI-Profilen für bestimmte Spiele oder hoher Leistungsaufnahme und Lautstärke einherging.

Ein gemischtes Bild ergab sich in den B-Noten. Während die Leistungsaufnahme im Leerlauf sehr gut war, lag sie unter Last im Verhältnis zur gebotenen Leistung zu hoch. Sowohl die Radeon HD 5750 als auch die schnellere Radeon HD 5770 benötigten weniger Energie unter Volllast. An der Kühlung der GeForce GTS 450 gab es hingegen nichts zu bemängeln. Niedrigere Temperaturen im Leerlauf und unter Last bei einer sehr angenehmen Lautstärke waren lobenswert. Mit 41,5 dB(A) unter Last stellte die GTS 450 einen Spitzenwert auf. Wer diese Kühlreserven nutzen wollte, um der GTS 450 etwas mehr Leistung zu entlocken, konnte mittels Übertaktung auf etwa zehn Prozent mehr Leistung hoffen.

Fazit

Insgesamt war die GeForce GTS 450 eine gute Grafikkarte, wenn ein niedriges Budget vorhanden war oder die Ansprüche geringer waren. Pluspunkte sammelte sie für die niedrige Leistungsaufnahme im Leerlauf sowie die in allen Lebenslagen sehr leise Kühlung. Auf der anderen Seite war der Preis von 129 Euro im Vergleich zur Konkurrenz zu hoch. Die Radeon HD 5750 war bereits ab 100 Euro erhältlich, die deutlich schnellere Radeon HD 5770 ab 125 Euro.

In der Kategorie „Im Test vor 15 Jahren“ wirft die Redaktion seit Juli 2017 jeden Samstag einen Blick in das Test-Archiv. Die letzten 20 Artikel, die in dieser Reihe erschienen sind, führen wir nachfolgend auf:

Noch mehr Inhalte dieser Art und viele weitere Berichte und Anekdoten finden sich in der Retro-Ecke im Forum von ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

„Xbox-Handhelds“: Microsoft rollt neue Vollbild-Erfahrung auf mehr Geräten aus

ROG Xbox Ally X (Test) und ROG Xbox Ally waren Mitte Oktober die ersten Gaming-Handhelds, die offiziell auf die neue „Xbox Fullscreen Experience“ zurückgreifen konnten. Mit einer neuen Insider Previews rollt Microsoft das Feature nun auf weiteren Handhelds aus. Den Anfang machen Modelle der Serie MSI Claw.

Xbox „FSE“: Ab sofort auch für MSI Claw

Wer auf diesen Endgeräten die neue Windows 11 Insider Preview Build 26220.7051 (KB5067115) im Dev- oder Beta-Channel des Insider Programs installiert, kann in den Einstellungen im Menüpunkt Spiele ohne weiteres Zutun auf die neue Fullscreen Experience (FSE) wechseln. Im Anschluss bootet Windows in eine Vollbildansicht der Xbox-App, wie sie auch von Steam Big Picture Mode bekannt ist. Weitere Handhelds sollen laut Microsoft in Zukunft folgen. Von der offiziellen „ROG Xbox“ unterscheidet sie dann immer noch die Hardware: Xbox-Buttons gibt es bis dato nur bei dieser Serie von Asus.

- Currently available on ASUS ROG Xbox Ally and ROG Xbox Ally X

- Preview rolling out to MSI Claw models today

- Additional OEMs enabling their handhelds in the coming months

Schon jetzt auch andernorts nutzbar

Wer will, kann die neue Fullscreen Experience (FSE) aber auch auf nicht offiziell unterstützten Endgeräten nutzen – inklusive Desktop-PCs. Dafür muss in einer aktuellen Insider Preview per RegEdit in die Windows Registriy eingegriffen werden.

Im Pfad

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\OEM

Gilt es einen DWORD32-Wert namens „DeviceForm“ mit dem Wert „2e“ anzulegen. Nach einem Neustart findet sich der Schalter zum Aktivieren der Xbox-Vollbild-Erfahrung wie auf unterstützten Endgeräten unter Einstellungen, Spielen, Xbox Fullscreen Experience (nach Auswahl der Xbox-App).

Apps & Mobile Entwicklung

Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing DLC bringt Zwiebeln und Hochlandrinder

Die Highlands Fishing Expansion bringt eine neue Karte im schottischen Hochland in den Landwirtschafts-Simulator 25. Auf dieser können Fische und Hochlandrinder gezüchtet und mit der Zwiebel eine neue Feldfrucht angebaut werden. Dazu gibt es britische Traktoren und passende Geräte und Produktionen für die neuen Möglichkeiten.

Neue schottische Karte

Bereits zum Erscheinungstermin hatte der Landwirtschafts-Simulator 25 drei spielbare Karten im Portfolio. Eine in Asien, eine in Nordamerika und eine mit einem polnischen Setting. Jetzt wird das Spiel mit der Erweiterung Highlands Fishing um eine Karte in Schottland ergänzt, die gleich mehrere Neuerungen einführt – dazu später mehr.

Die neue Karte besitzt ebenfalls die Standardgröße der bisherigen Karten für den Landwirtschafts-Simulator 25. Hoffnungen der PC-Spieler auf eine 4-fach-Karte können mit Rücksicht auf die Konsolen nicht erfüllt werden. Die Karte bietet Zugang zum Meer und eine hügelige Struktur sowie historische Bauten und Brücken und natürlich auch Burgen. Eine steht bereits und eine andere kann als Bauprojekt durch den Spieler errichtet werden. Neben der Burg kann auch eine Mühle gebaut werden, die nach der Fertigstellung sogar Mehl produziert.

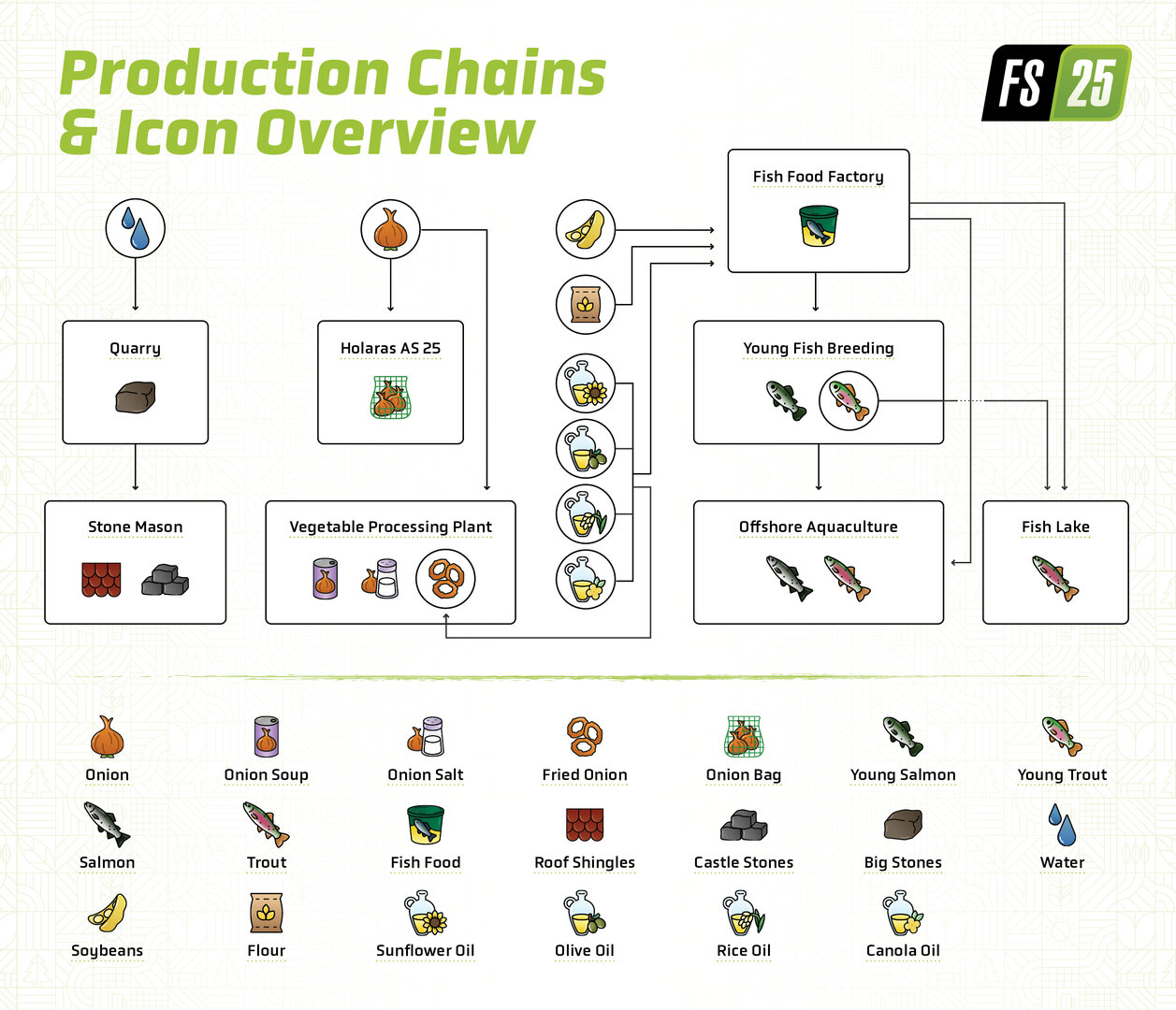

Neue Früchte, Produktionen und Fische

Wenig überraschend können mit der neuen Erweiterung jetzt auch Fische mittels Aquakulturen gezüchtet werden. Mithilfe verschiedener Öle, Mehl und Sojabohnen kann passendes Fischfutter hergestellt werden. Wer das nicht möchte, kann das Futter stattdessen kaufen. Aus den jungen Fischen können ausgewachsene Fische in Aquafarmen auf dem Meer gezüchtet werden. Wer es weniger industriell mag, kann einen Fischteich anlegen und dort sogar im Easy-Mode angeln; spannender wird das Angeln mit dem Sportboot auf dem Wasser.

Die neu eingeführten Zwiebeln können zu vier verschiedenen Produkten weiterverarbeitet werden. Für die Bauprojekte der Burg oder der Mühle können im Steinbruch nun auch Steine und Dachschindeln produziert werden.

- Zwiebeln

- Zwiebelsuppe

- Zwiebelsalz

- Frittierte Zwiebeln

- Zwiebeltüten

- Lachs

- Forelle

- Fischfutter

- Schindeln

- Große Steine

- Burgsteine

Neue, niedliche Tiere

Neben Fischen als neuen Tierarten kommen – wie sollte es im schottischen Hochland auch anders sein – die schottischen Hochlandrinder mit der Erweiterung neu dazu. Die kleinen Rinder mit den größeren Hörnern und dem langen Fell sind als neue Option zum Züchten verfügbar. Wie im Landwirtschafts-Simulator 25 üblich, können die Hochlandrinder auch als Jungtiere in zwei verschiedenen Wachstumsstufen bestaunt werden.

Passende Fahrzeuge für die neuen Aufgaben

Passend zur neuen schottischen Spielwelt und den neuen Aufgaben gibt es auch eine ganze Liste von zusätzlichen Maschinen. Die neu eingeführte Feldfrucht Zwiebeln bekommt passende Maschinen für Anbau und Ernte. Dazu kommen neue Sämaschinen von Monosem und Väderstad sowie britische Traktoren von JCB in unterschiedlichen Größen. Weitere neue Traktoren sind die New-Holland-T8000- und die Deutz-Fahr-6230-TTV-Serie. Wer nur zum Spaß über die Hügel fahren möchte, sollte einen Blick auf die neuen Fahrzeuge von Can-Am werfen oder sich das Sportboot anschauen, um den Fluss und das Meer zu bereisen.

- Bunning Series 140

- Bunning Series 200

- Bunning Lowlander Widebody 250 HBD

- JCB Fastrac 2000 AWS Series

- JCB Fastrac 8000 iCON Series

- JCB Fastrac 4000 iCON Series

- Dammann DT 2800H S5

- Monosem WindFold ValoTerra Ultimate

- Monosem Valoterra TFC2

- Monosem MS Electron

- Can-Am Outlander Pro XU HD7

- Can-Am Defender DPS HD9

- Claas Rollant 630 RC Uniwrap

- Sportboot und Transportschiff

- Grimme Varitron 470

- Deutz-Fahr Series 6230 TTV

- New Holland T8000 Series

- Väderstad Proceed V24

- Väderstad FH 2200

- Skoda Octavia

Die Erweiterung Highlands Fishing kann ab dem 04. November 2025 auf dem PC, Xbox Series und PlayStation 5 gespielt werden. Wer den ersten Season Pass zum Landwirtschafts-Simulator 25 nicht besitzt, muss rund 30 Euro investieren, um Fische zu züchten, Hochlandrinder zu streicheln und Burgen zu bestaunen.

Apps & Mobile Entwicklung

Nintendo Quartalszahlen: 10 Millionen Switch 2 verkauft, Prognose erhöht

Im Zuge der Mitteilung über die Quartalszahlen gab Nintendo bekannt, im ersten Fiskalhalbjahr bereits über 10 Millionen Switch 2 (Test) verkauft zu haben. Damit legt die neue Spielekonsole einen deutlich stärkeren Start hin als ihr Vorgänger. Umsatz und Gewinn steigen drastisch, die Prognose wird nach oben korrigiert.

Die Switch 2 verkauft sich blendend

Nintendo gibt an, in der ersten Hälfte des aktuellen Geschäftsjahrs, sprich zwischen 1. April und 30. September, bereits 10,36 Millionen Einheiten der Switch 2 verkauft zu haben. Da die Konsole erst am 5. Juni erschien, sind diese Verkäufe innerhalb von nur vier Monaten erfolgt.

Die Nintendo Switch 2 legt damit einen sehr starken Start hin und lässt sogar die Verkaufszahlen des Vorgängers zu dessen Start verblassen: Im Jahr 2017 brauchte die Switch (1) etwa neun Monate, um auf eine ähnliche Anzahl Verkäufe zu kommen.

Aufseiten der Software für die Switch 2 wurden 20,62 Millionen Verkäufe gemeldet, der Durchschnitt liegt somit derzeit noch bei knapp unter 2 Spielen pro Konsolenbesitzer.

Der zum Launch im Bundle mit der Konsole vertriebene Titel Mario Kart World führt die Liste der populärsten Spiele mit 9,57 Millionen abgesetzten Einheiten an, wobei Verkäufe aus dem Bundle mit in die Zahl einfließen. Das im Juli erschienene Donkey Kong Bananza liegt mit 3,49 Millionen verkauften Einheiten derzeit an zweiter Stelle der populärsten Spiele. Auch bereits auf der Switch 1 erschienene Spiele wie Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Party Jamboree sollen zu den Zugpferden bei den Spieleverkäufen gehören.

Auf ein starkes Quartal folgen erhöhte Prognosen

Nintendo ist im Begriff, durch den Launch der Switch 2 ein extrem starkes Geschäftsjahr hinzulegen, wie die Zahlen aus dem ersten Halbjahr beeindruckend darlegen. Der Umsatz betrug nahezu 1,1 Billionen Yen (etwa 6,2 Milliarden Euro) und stieg damit um satte 110 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Der Gewinn lag bei 199 Milliarden Yen (1,13 Milliarden Euro), was einer Steigerung von ebenfalls beeindruckenden 85 Prozent entspricht.

Auch wenn die Marge somit gesunken ist, zeigen alle Kennzahlen folglich steil nach oben. Die Prognose wird dementsprechend nach oben korrigiert. Nintendo rechnet jetzt damit, im Geschäftsjahr 19 Millionen Switch 2 zu verkaufen, ursprünglich wurden 15 Millionen Konsolen prognostiziert. Die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr wird um 16 Prozent erhöht, bis zum 31. März 2026 sollen 370 Milliarden Yen (knapp 2 Milliarden Euro) hängen bleiben.

Neben weiteren Konsolenverkäufen sollen dafür vor allem neue Spiele das Geld in die Kassen spülen. Nintendo nennt im Bericht seine Exklusivtitel Pokémon Legends: Z-A, welches der neue Bundle-Titel ist, Kirby Air Raiders (erscheint noch im November) und Metroid Prime

4: Beyond (Release im Dezember).

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online