Künstliche Intelligenz

KI-Update Deep-Dive: KI als persönlicher Tutor im Klassenzimmer

Der Wandel der Lehrerrolle

Der Einzug von generativer künstlicher Intelligenz in den Alltag hat den Schulbetrieb nachhaltig verändert. Viele Lehrkräfte ringen mit der Frage, wie sie mit den neuen Werkzeugen im Klassenzimmer umgehen sollen. Bernhard Gmeiner, der an einem Gymnasium in Wien Englisch, Geografie und wirtschaftliche Bildung unterrichtet, beschäftigt sich intensiv mit dieser Thematik. In seiner Kolumne „KI im Klassenzimmer“ für die Zeitung „derStandard“ und in Workshops berät und begleitet er Schulen beim Einsatz von KI.

Als die erste Version von ChatGPT Ende 2022 veröffentlicht wurde, sei das für ihn und einige Kollegen gewesen, als wäre eine Bombe eingeschlagen, erklärt Gmeiner im Gespräch. Der Blick auf die langfristigen Auswirkungen sei unter Lehrkräften jedoch sehr unterschiedlich. Viele Potenziale, aber auch die Gefahren der Technologie, werden von einigen über- und von anderen unterschätzt. Neben produktiven Zugängen beobachte er auch „Abwehrhaltung oder einfach Verneinen“. Gmeiner plädiert für einen offenen Umgang mit der Technologie in allen Fachrichtungen. Dabei wandle sich die Rolle der Lehrkraft von einer Person, die Wissen referiert, hin zu einem Coach oder Lernbegleiter.

Kompetenz-Simulation statt echter Leistung

Eine der zentralen Herausforderungen ist laut Gmeiner die sogenannte „Kompetenz-Simulation“. KI-generierte Texte oder Lösungen können den Anschein von echter Leistung erwecken, obwohl grundlegende Fähigkeiten nicht erworben wurden. „Da geht es vielleicht um die Argumentationsstruktur oder um Recherchekompetenz“, erklärt der Lehrer. Dieses Überspringen von Lernschritten, auch „Skillskipping“ genannt, mache eine neue Form der Leistungsbeurteilung notwendig.

In seinem Praxishandbuch „Ohne Shortcut zur Leistung“ schlägt Gmeiner einen Paradigmenwechsel vor, der auf vier Säulen beruht: Mündlichkeit, Prozess, Authentizität und Tagesaktualität. Statt nur das fertige Produkt zu bewerten, rückt der Weg dorthin in den Fokus, „weil dargestellt werden muss, wie ich diese Kompetenzen, die ich hier zeige, tatsächlich erworben habe „, sagt Gmeiner. Dies könne durch mündliche Verteidigungen von Arbeiten, durch Prozessportfolios oder die stärkere Einbindung persönlicher und aktueller Bezüge in Aufgabenstellungen geschehen.

KI als individueller Tutor

Gleichzeitig sieht Gmeiner in der KI eine der „größten Chancen“ für die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern. KI könne als persönlicher Tutor fungieren, der komplexe Themen vereinfacht erklärt oder Lernwege aufzeigt. Wichtig sei dabei der Einsatz datenschutzkonformer Werkzeuge, da Programme wie ChatGPT in der EU erst ab 13 Jahren und bis 18 nur mit Zustimmung der Eltern genutzt werden dürfen. Gmeiner nennt hier als Beispiele die Angebote von europäischen Start-Ups wie Fobizz, Teachino oder Fellowfish.

Die Begleitung durch die Lehrperson sei dabei entscheidend. „Wenn die Lehrperson die Grundregeln vorgibt, kann KI die Schülerinnen und Schüler gut unterstützen „, sagt Gmeiner. Er berichtet von einem Schüler, der den gesamten Lernstoff für eine Geografieprüfung in das KI-Tool NotebookLM von Google einspeiste, sich daraus Podcasts generieren ließ und so gut vorbereitet war.

Wie intelligent ist Künstliche Intelligenz eigentlich? Welche Folgen hat generative KI für unsere Arbeit, unsere Freizeit und die Gesellschaft? Im „KI-Update“ von Heise bringen wir Euch gemeinsam mit The Decoder werktäglich Updates zu den wichtigsten KI-Entwicklungen. Freitags beleuchten wir mit Experten die unterschiedlichen Aspekte der KI-Revolution.

Das Bildungssystem auf dem Prüfstand

Die neuen Anforderungen und Möglichkeiten durch KI offenbaren laut Gmeiner aber auch die bestehenden Baustellen im Bildungsbereich. „Wir haben eine Technologie, die sich jede Woche eigentlich verändert. Und haben gleichzeitig aber diesen Riesendampfer Bildungspolitik, der sich nur sehr schwer verändert.“ Die Umsetzung einer prozessorientierten und individuellen Lehre sei in Klassen mit „zum Teil 24 bis 32 Schüler und Schülerinnen“ kaum vollständig umsetzbar.

Auch bei der Fortbildung der Lehrkräfte gebe es Nachholbedarf. In Österreich existiere in der Sekundarstufe keine Fortbildungspflicht, vieles basiere auf Eigenverantwortung. Gmeiner betont jedoch, dass es nicht darum gehe, dass alle Lehrkräfte zu KI-Experten werden. „Es geht mir eher darum, dass man einfach ein neugieriger, dialogbereiter Lernbegleiter ist, und weiß, dass KI in der Lebensrealität der Schüler und Schülerinnen eine Rolle spielt.“

(igr)

Künstliche Intelligenz

AMDs Rekordumsatz und Gewinnanstieg übertreffen Erwartungen, doch Aktie sinkt

AMD hat im dritten Quartal 2025 erneut einen Rekordumsatz erzielt und auch die Gewinne deutlich gesteigert. Dabei konnte sich der Konzern nicht nur auf Server-Prozessoren, KI-Beschleuniger und Desktop-CPUs verlassen, sondern auch Gaming-Grafikkarten und Chips für Spielkonsolen haben sich wieder mehr verkauft. Nur das Geschäft mit Embedded-Produkten hat etwas nachgelassen. Obwohl das Ergebnis sowohl die eigenen Erwartungen als auch die der Analysten übertrifft, ist der Aktienkurs etwas gefallen. Das könnte auch an Amazon liegen. Denn jetzt wurde bekannt, dass der Handelskonzern vor wenigen Wochen eine größere Zahl von AMD-Aktien abgestoßen hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Ende September abgeschlossenen dritten Quartal dieses Jahres erzielte AMD einen Gesamtumsatz von 9,25 Milliarden US-Dollar. Das sind 36 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres, als AMD trotz Gaming-Implosion vom KI-Boom profitieren konnte. Anfang August war AMD selbst noch von einem Umsatz im Herbstquartal von rund 8,7 Milliarden Dollar ausgegangen und auch Marktbeobachter hatten laut CNBC mit kaum mehr gerechnet. Gleichzeitig konnte AMD seinen Betriebsgewinn im Jahresabstand um sogar 75 Prozent auf 1,27 Milliarden Dollar steigern und der Nettogewinn liegt mit jetzt 1,23 Milliarden Dollar 61 Prozent höher als im Vorjahr.

Rechenzentrum weiter stark, aber auch Gaming-Produkte

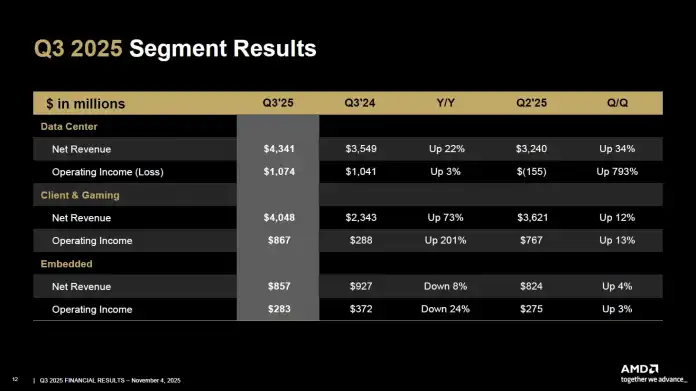

Wie zuletzt gewohnt, konnte sich AMD auf seine Rechenzentrumssparte als Umsatztreiber verlassen. Epyc-Serverprozessoren und KI-Beschleuniger wie die Instinct-MI350-GPUs haben den Quartalsumsatz dieses Segments im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar erhöht. Die Betriebsmarge ist gegenüber dem Vorjahr zwar von 29 auf 25 Prozent gesunken, aber der Betriebsgewinn dieses Geschäftsbereichs erhöhte sich trotzdem etwas: von 1,04 Milliarden Dollar im Vorjahr auf jetzt 1,07 Milliarden Dollar.

AMD

)

Deutlich stärker wachsen AMDs Client- und Gaming-Produkte. Diese Sparte verzeichnete einen jährlichen Anstieg um sogar 73 Prozent und kommt jetzt auf 4 Milliarden Dollar Umsatz. Das Client-Segment rund um Ryzen-CPUs steigerte sich im Jahresabstand um 46 Prozent auf zuletzt 2,8 Milliarden Umsatz. Der Gaming-Umsatz profitierte laut AMD-Mitteilung von steigender Nachfrage nach Radeon-Grafikkarten und Semi-Custom-Chips für Konsolen wie den neuen ROG Xbox Ally (X) Handhelds mit leichtem Windows. Hier stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um enorme 181 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar.

Prognose mit hohem Wachstum, Aktie fällt trotzdem

Nur AMDs Geschäft mit Embedded-Produkten verzeichnete zuletzt einen Umsatzrückgang. Hier sank der Umsatz im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 857 Millionen Dollar. Das könnte sich im aktuell laufenden vierten Quartal jedoch wieder ändern. AMD erwartet bis zum Jahresende einen Anstieg des Gesamtumsatzes auf 9,6 Milliarden Dollar (+/- 300 Millionen). Das würde einer jährlichen Umsatzsteigerung von rund 25 Prozent entsprechen, nachdem KI Ende 2024 nach Nvidia auch AMD Rekordzahlen beschert hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotzdem ist AMDs Aktie nach Börsenschluss um fast 5 Prozent gefallen, nachdem sie im Laufe des Tages bereits um knapp 4 Prozent nachgegeben hatte. Allerdings hat sich der Wert des Papiers seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Das dürfte auch ein Grund sein, dass Amazon seine bisherigen Anteile verkauft hat.

Amazon stößt AMD-Aktien zu früh ab

Wie aus einer am 4. November veröffentlichten Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, besaß Amazon Ende September 2025 keine AMD-Aktien mehr. Zuvor hielt der Handelskonzern noch 822.234 AMD-Aktien, die Amazon Anfang dieses Jahres gekauft hatte. Angesichts eines Preises der AMD-Aktien von über 150 Dollar im September hat der Handelskonzern durch den Verkauf wohl mehr als 120 Millionen Dollar in seine Kassen gespült. Das könnte Nachahmer auf den Plan gerufen haben.

Lesen Sie auch

Allerdings war September kein guter Zeitpunkt für einen Verkauf der AMD-Aktien. Nachdem Anfang Oktober bekannt wurde, dass OpenAI AMD-GPUs für Milliarden US-Dollar kauft, reagierte die Börse ekstatisch. Allein im Oktober ist der Aktienkurs AMDs um rund 50 Prozent gestiegen.

(fds)

Künstliche Intelligenz

AirPods Pro und AirPods 4: Live-Übersetzung kommt nach Europa

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit den AirPods Pro 3 und iOS 26 hatte Apple eine Funktion namens Live-Übersetzung (englisch „Live Translation“) vorgestellt, die Gesprochenes in Echtzeit übersetzt. Nutzern in der Europäischen Union blieb die Funktion bislang verwehrt – Apple begründet das mit erhöhtem Entwicklungsaufwand, um den Vorgaben des Digital Markets Act (DMA) in der EU zu entsprechen. Das ändert sich im Dezember: Dann will Apple die Live-Übersetzung auch in der EU verfügbar machen.

Anpassungen an die EU

Bei der Live-Übersetzung nehmen die Hörer das Gesagte des Gegenübers auf und spielen es in der Sprache ihres Trägers ab. Die eigentliche Sprachverarbeitung findet nicht auf den AirPods statt, sondern auf dem gekoppelten iPhone mit iOS 26. Auf dem iPhone-Display erscheint die Übersetzung obendrein als Transkription. Das hilft auch dem Gegenüber, das möglicherweise kein iPhone besitzt, sich zu verständigen. Aktuell werden die Sprachen Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch unterstützt.

Bei der Aktivierung laden die Nutzer einmalig die gewünschten Sprachmodelle herunter, danach erfolgt die Übersetzung vollständig lokal. Das iPhone benötigt also keine Internetverbindung. So will Apple für mehr Privatsphäre sorgen und verhindern, dass Daten abfließen. Apple weist in den Einstellungen darauf hin, dass es sich um eine Beta handelt. Der Konzern überarbeitet die Funktion also noch stetig.

In der Vergangenheit hatte Apple betont, dass die Live-Übersetzung zeitnah in die EU kommen sollte. Die Verzögerung begründet der Konzern mit „erheblichem zusätzlichem Entwicklungsaufwand“, den Apple betreiben will, um die Anforderungen des Digital Markets Act (DMA) der EU-Kommission an die Interoperabilität zu erfüllen.

So musste etwa die Schnittstelle für das Audio-Routing für die EU überarbeitet werden, damit auch Apps und Geräte von Drittanbietern genauso mit mehreren Audiopfaden umgehen können, wie es die Live-Übersetzen-Funktion darf. Das soll dafür sorgen, dass andere Hersteller keine Nachteile gegenüber der Apple-eigenen Funktion haben. Der Konzern will mit seiner Auslegung des DMA auch gewährleisten, dass die Sicherheit und der Datenschutz nicht kompromittiert werden.

Update kommt im Dezember

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar arbeitet die Live-Übersetzung grundsätzlich überall auf der Welt gleich, durch die Anpassungen benötigen EU-iPhones jedoch ein iOS-Software-Update. Das will Apple im nächsten Monat für Endkunden veröffentlichen. Ein zusätzliches Firmware-Update für die AirPods soll hingegen nicht nötig sein. Entwickler, die an Apples Beta-Software-Programm teilnehmen, können die Live-Übersetzung ab dem 4. November über Apples Developer-Programm testen. Eine öffentliche Beta soll in Kürze folgen. Nutzer konnten die Live-Übersetzung hierzulande bereits per Workaround aktivieren, dazu war allerdings ein US-Apple-Account notwendig.

Live-Übersetzung funktioniert mit AirPods-Modellen, die mit Apples H2-Chip ausgestattet sind. Dazu zählen neben den 2025 vorgestellten AirPods Pro 3 auch die AirPods Pro 2 mit Lightning oder USB-C sowie die AirPods 4 mit ANC. Die Powerbeats Pro 2 von Apples Tochterfirma Beats erhalten die Live-Übersetzung nicht, obwohl sie mit dem H2-Chip ausgestattet sind. Andere Hörer wie die AirPods Max müssen aufgrund ihrer älteren Chips auf die Funktion verzichten. Die Live-Übersetzung ist zudem nur auf iPhones verfügbar, die auch Apple Intelligence beherrschen. Dazu gehören derzeit das iPhone 15 Pro (Max), das 16e, sowie alle iPhones der 16er- und 17er-Reihe. Auf Macs oder iPads gibt es die Live-Übersetzung mit AirPods nicht. Die Live-Übersetzung hat Apple auch in die Videochat-App FaceTime, die Telefonie-App oder die Nachrichten-App eingebaut.

(hze)

Künstliche Intelligenz

iOS 26.1: 11 Tipps zu den Neuerungen

Mit dem ersten größeren Update räumt Apple gewöhnlich Bugs und Probleme in seinen jeweils jüngsten Betriebssystemversionen aus. iOS und iPadOS 26.1 bringen obendrein eine Reihe an zusätzlichen Funktionen mit und ergänzen neu eingeführte Features um nützliche Elemente – von lokalen Aufnahmen über Eingangspegel und Eingangslautstärke bis zu erweiterter Fensterverwaltung in iPadOS 26.1. Unsere Tipps erklären, wie Sie das einsetzen.

1 Liquid Glass feiner anpassen

In „Einstellungen > Anzeige & Helligkeit“ finden Sie eine neue Option, um das „Liquid Glass“-Design anzupassen. Schalten Sie von der Standardeinstellung „Transparent“ auf „Eingefärbt“ um, damit Bedienelemente systemweit weniger durchsichtig erscheinen. Das verwandelt Liquid Glass gewissermaßen in Milchglas und verhindert, dass Hintergrundelemente störend durchblitzen und die Lesbarkeit beeinträchtigen.

Kleiner Schalter mit großer Wirkung: So machen Sie Liquid-Glass-Elemente weniger durchsichtig.

Obendrein lassen sich Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm im Hellmodus besser ablesen: Der Text erscheint wieder in Schwarz auf hellem Hintergrund – statt zuvor meist mit weißer Schrift auf durchscheinendem Hintergrund. Mit der „Eingefärbt“-Option beheben Sie so die gravierendsten Probleme des Redesigns auf einen Schlag. Zusätzlich besteht unverändert die Möglichkeit, in den Bedienungshilfen weitreichende Anpassungen bei Transparenz und Kontrast vorzunehmen (siehe iOS und iPadOS 26 in Action: 23 Tipps für die neuen Apple-Systeme).

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „iOS 26.1: 11 Tipps zu den Neuerungen“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online