Künstliche Intelligenz

Mähroboter Kärcher RCX 6 im Test: Fläche top, Rand flopp

3D-Kamera zur Hinderniserkennung, Allrad, große Schnittbreite, kurze Ladepausen: Der Kärcher RCX 6 hat Stärken auf der Fläche und (noch) klare Grenzen am Rand.

Das deutsche Unternehmen Kärcher hat nicht nur Hochdruckstrahler (Ratgeber) im Portfolio, sondern neben zahlreichen Gerätschaften rund um Haus und Garten auch Mähroboter. Nach den drahtgebundenen Modellen der RLM-Reihe bietet der Hersteller mit der RCX-Serie nun auch Varianten, die ohne Begrenzungsdraht auskommen. Neben dem RCX 4 für Flächen bis 1500 m² ist der RCX 6 Kärchers Mähroboter für große Rasenflächen, ausgelegt auf bis zu 3000 m². Er kombiniert Satellitennavigation mit RTK-Korrektur und einer 3D-Kamera für Navigation und Objekterkennung.

Dabei richtet sich der RCX 6 nicht an norddeutsche Flachland-Gärten, sondern dank Allradantrieb auch an Besitzer gebirgiger Gelände. Weitere Höhepunkte sind eine große Schnittbreite von 35 cm, eine motorische Höhenverstellung der beiden Schneidteller zwischen 2 und 10 cm sowie eine App mit vielen Einstellmöglichkeiten. Klingt es fast so, als könnte „kärchern“ bald nicht nur zum Synonym für das Abspritzen von Wegen und Gegenständen werden, sondern auch für Rasenmähen? Wir haben im Test überprüft, wie die Chancen dafür stehen.

Bilder: Kärcher RCX 6

Mähroboter Kärcher RCX 6: Die Ähnlichkeiten zum Sunseeker X7 sind unverkennbar.

Mähroboter Kärcher RCX 6: Die Ähnlichkeiten zum Sunseeker X7 sind unverkennbar.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Mit der Kärcher-App Outdoor-Robots wird der RCX 6 in Betrieb genommen und gesteuert.

Technisch basiert der Kärcher RCX 6 auf dem Sunseeker X7. Kameramodul und Ladekontakte sind identisch. Die Gehäuseform etwas unterschiedlich.

Technisch basiert der Kärcher RCX 6 auf dem Sunseeker X7. Kameramodul und Ladekontakte sind identisch. Die Gehäuseform etwas unterschiedlich.

Design und Verarbeitung

Groß und breit kommt er daher, der Kärcher RCX 6. Der Roboter misst 73,5 cm in der Länge, 51 cm in der Breite und 27 cm in der Höhe. Das Gewicht liegt bei 14,4 Kilogramm und damit unterhalb seines Allrad-Konkurrenten Mammotion Luba 2 (Testbericht). Nicht nur wegen der recht ausufernden Maße fällt der Mäher auf, sondern auch wegen der typischen Herstellerfarbe Neongelb. Die ist nicht nur auf der Oberseite des Gerätes in Form einer breiten Einrahmung zu finden, sondern auch seitlich auf den großen, vorderen Rädern. Hinter den Rädern ist das ansonsten in Anthrazit gehaltene Chassis des Mähers tief bis an den Boden gezogen.

Der Aufbau mit breitem Frontstoßfänger und den leicht zurückgesetzten „Augen“, bei denen es sich um die 3D-Kamera des Mähers handelt, wirkt extrem bullig. Zusammen mit den beiden Ladekontakten vorn am Gerät, die man mit etwas Fantasie auch als Zähne interpretieren könnte, wirkt die Frontpartie des Mähers beinahe wie ein Gesicht mit Comic-artigem Unterbiss. Zwei grüne Positionslichter an der Front fallen nur in dunkler Umgebung auf.

Passend zum etwas rohen Auftritt ist das Chassis nicht übermäßig verspielt, die Außenhaut wirkt eher robust und zweckmäßig. Die Verarbeitung ist gut, Ungenauigkeiten sieht man auf den ersten Blick nicht. Trotzdem gefällt uns das matte, dunkle Grau, das Kärcher für den RCX 6 überwiegend wählt, nicht so richtig. Konkurrenten wie Dreame A2 (Testbericht) oder die Mammotion-Modelle wirken da bisweilen deutlich eleganter und hübscher.

Ein Griff am Heck erleichtert das Umsetzen zwischen Teilflächen oder über niedrige Stufen. Oben sitzt innerhalb des erwähnten gelben Rahmens ein kleines Display. Das LCD zeigt einige Grundfunktionen. Darunter gibt es kleine Folientasten für die grundlegende Bedienung direkt am Gerät. Damit kann unter anderem ein PIN-Code als Diebstahlschutz eingegeben werden. Das Panel ist schlicht monochrom gehalten und eher zweckmäßig als hübsch. Zudem ist in direkter Sonne die Ablesbarkeit eingeschränkt. Die rote Not-Stopp-Taste befindet sich im hinteren Teil der Oberseite und ist gut erreichbar.

Die Unterseite des Kärcher RCX 6 wirkt aufgeräumt. Zwei versetzt montierte Mähteller mit je drei frei schwingenden Klingen bilden zusammen eine Schnittbreite von 35 cm. Für den Wechsel der Klingen wird ein Schraubendreher benötigt. Die großen vorderen Antriebsräder tragen grobes Profil für optimale Traktion auf feuchtem Gras und an Hängen. Hinten stützt das Chassis des RCX 6 ein überraschend breites und ebenfalls mit Stollen versehenes drittes Rad. Es ist kleiner, aber ebenfalls angetrieben. Entsprechend spricht Kärcher beim RCX 6 von Allradantrieb.

Zur Reinigung können Nutzer klassisch zu Bürste und feuchtem Tuch greifen, alternativ ist das Abspritzen mit einem normalen Gartenschlauch möglich. Ein Hochdruckstrahler darf dafür nicht verwendet werden – das ist fast schon etwas ironisch bei einem Hersteller wie Kärcher, aber auch bei der Konkurrenz nicht anders.

Die äußeren Maße als auch die inneren Werte des Kärcher RCX 6 entsprechen weitgehend denen des Sunseeker X7. Das Kärcher-Modell scheint eine OEM-Variante des Sunseeker X7 (Testbericht) zu sein. Das merkt man auch daran, dass man sich mit seinem Sunseeker-Konto in der Kärcher-App anmelden kann. Dort taucht der in der Sunseeker-App verfügbare X7 zwar nicht auf, aber dafür erhält man Benachrichtigungen von diesem, etwa wenn eine Aufgabe erledigt wurde.

Inbetriebnahme und App

Für Rasenmäher hat das deutsche Unternehmen nun eine eigene App: die Outdoor-Robots-App. Sie hilft von Beginn an bei der Installation des Mähers und sollte daher zuerst installiert werden. Der Aufbau beginnt mit der Ladestation. Vor und neben der Station verlangt der RCX 6 rund 1,5 Meter Platz, damit der Roboter problemlos ein- und ausfahren kann. Im Test reichte aber zu den Seiten auch weniger. Schritt für Schritt führt die App weiter durch die Installation. So will die mitgelieferte RTK-Antenne richtig zusammengeschraubt und an einer geeigneten Stelle mit freiem Blick in den Himmel installiert werden. Statt eines oder mehrerer fester Spieße verlangt sie Befestigung mittels mehrerer Erdnägel. Spannend ist, dass die App die Befestigung auf einem Schrägdach einer Gartenhütte zeigt, während ebenfalls gesagt wird, dass die Antenne gerade aufgestellt sein muss. Wegen des starren Fußes ohne Möglichkeit zur Ausrichtung ist das also gar nicht möglich. Ebenfalls nicht sehr überzeugend: Zumindest einmal gibt es während der Installation einen Text-Mischmasch aus Englisch und Deutsch – das sollte einem so großen Hersteller eigentlich nicht passieren, auch wenn das natürlich kein Beinbruch ist.

Ist das geschafft, geht es ans Anlernen der Mähflächen. Das klappt auf zwei Wegen: Entweder steuert man den Roboter wie bei den Wettbewerbern per digitalem Joystick einmal entlang der Rasengrenzen oder der Roboter erkennt mittels der 3D-Kamera Rasenflächen selbständig. Zur Automatik sagt der Hersteller aber schon selbst, dass das nur auf möglichst einfachen Grundstücken funktioniert. Wir haben einen entsprechenden Versuch recht schnell wieder abgebrochen, weil uns der gehaltene Abstand zu den eigentlichen Rändern viel zu groß war. Warum das vielleicht vorschnell war, erklären wir im weiteren Verlauf unter „im Alltag“.

Die manuelle Methode erzeugt in der Theorie an kniffligen Stellen besonders saubere und genaue Kanten, allerdings ist die Steuerung des hinten gelenkten Mähers mit nur einem virtuellen Stick auf dem Smartphone wesentlich sensibler als etwa bei Mammotion. Während der Kartierung empfiehlt der Hersteller einen geringen Abstand zwischen Smartphone und Gerät, damit die Verbindung stabil bleibt – und mindestens 10 cm Abstand zum tatsächlichen Rand. Das machte uns schon hier stutzig, verheißt es doch nichts Gutes für einen ordentlichen Randschnitt. Nach den Rasenflächen benötigt man noch Korridore, die die einzelnen Rasenflächen miteinander verbinden. Hinzu kommen No-Go-Zonen um Bereiche wie Beete, Gartenteich oder Pool. Sie werden wie beschrieben manuell angelegt.

In der App stehen Status-Informationen zu Flächenfortschritt, Betriebszeit und Empfangsqualität für GPS von Antenne und Roboter, Verbindung von Roboter zu Antenne und WLAN zu Roboter und Antenne bereit. Sind die Verbindungsanzeigen blau, ist alles in Ordnung. Werden sie in Rot angezeigt, ist die Verbindung schwach. Klickt man drauf, soll der Nutzer mit einem weiteren Klick vermutlich Informationen zur Fehlerbehebung erhalten – vermutlich, weil sich dann lediglich ein Fenster mit einer halben Seite ASCII-Zeichen ins Bild schiebt. Auch hier fragt man sich, wie der Qualitätskontrolle so etwas entgehen kann, schließlich ist der Mäher nicht erst gestern auf den Markt gekommen.

Schick und praktisch: Neben den Standard-Buttons zum Zentrieren der Mähkarte, Start/Stopp, Rückkehr zur Ladestation, Finden des Mähers und Aufbauen einer Bluetooth-Verbindung gibt es außerdem eine RTK-Heatmap. Hier sieht der Nutzer die GPS-Empfangsqualität, die der Roboter auf dem ganzen Grundstück hat, in verschiedenen Farbabstufungen. Bei uns war sie nur auf freien Flächen blau (gut), überwiegend mittelmäßig (gelb) und manchmal sogar schlecht (rot). Trotzdem gab es damit im Betrieb keinerlei Probleme.

Die App: Kärcher Outdoor Robots

Die Kärcher-App Outdoor Robots verwaltet bis zu zehn Bereiche sowie Sperrzonen. Praktisch: Wie bei Saugrobotern dürfen Nutzer virtuelle Grenzen ziehen, wenn sie Teilbereiche des Grundstücks temporär ausgrenzen wollen. Pro Zone lassen sich Schnitthöhe von 2 bis 10 cm, Bahnausrichtung (Standard, wechselnd und individuell) und Spurüberlappung (akkurat, „ausgew“[ogen] und effizient) einstellen. Wer die Richtung regelmäßig wechselt und die Überlappung sinnvoll setzt, reduziert sichtbare Muster und Fahrspuren auf ein Minimum. Zudem erhalten Nutzer hier Zugriff auf Mähgeschwindigkeit (langsam, normal, schnell) und Schnittgeschwindigkeit (niedrig und hoch). Mit letzterem ist die Drehgeschwindigkeit der beiden Mähteller gemeint – je höher, desto besser soll das Schnittbild sein. Tatsächlich überzeugte das bei normaler Fahrgeschwindigkeit, aber auch auf niedriger Schnittgeschwindigkeit. Weitere Einstellungsmöglichkeiten betreffen die Kantenschnitt-Frequenz (jedes Mal, jedes 2. Mal oder jedes 3. Mal). Direkten Zugriff auf den Randschnitt gibt es nicht, der Mäher bearbeitet Kanten immer erst nach gemähter Fläche. Hier hätten wir uns präzisere Eingriffsmöglichkeiten wie bei Mammotion gewünscht.

Weitere Menüpunkte betreffen das Verhalten bei erkanntem Regen über den Regensensor (Unterbrechung einstellbar für bis zu 12 Stunden) und es gibt einen Nachtarbeitsmodus. Standardmäßig ist der deaktiviert, sodass der Mäher bei Dunkelheit nicht mehr mäht. Wird er aktiviert, mäht er auch dann, die Hinderniserkennung ist dabei aber deaktiviert und es können spezielle Nacht-Sperrbereiche erstellt werden. Wir raten dämmerungs- und nachtaktiven Tieren zuliebe dringend davon ab, Mähroboter auch nachts fahren zu lassen! Zum Schutz von Tieren verbieten ohnehin immer mehr Gemeinden in Deutschland das Mähen bei Nacht – zu Recht. In Leipzig kann das bei Nichteinhaltung eine Strafe von bis zu 50.000 Euro nach sich ziehen.

Nutzer dürfen zudem Zeitpläne mit Wochentagen und je zwei Zeitfenstern anlegen und die Kamera-Objekterkennung darf reduziert oder auf Maximum gestellt werden. Selbst die „KI-Hindernisdistanz“, also der Abstand, den der Mäher zu erkannten Hindernissen einhält, lässt sich auf Nah- oder „Sicherheitsabstand“ anpassen. Nur ganz ausschalten dürfen Nutzer die Objekterkennung nicht ohne Weiteres. Warum das bisweilen nötig wäre, erklären wir im Abschnitt „Im Alltag“.

Gut hingegen: Zu all den genannten Einstellungen gibt es einen verständlichen Hinweistext, der erscheint, wenn man das Info-Symbol dazu anklickt. Der dicke „Weitere Einstellungen“-Button ganz unten in den Einstellungen wirkt hingegen etwas einfallslos. Hier kommt man zu Geräteinformationen zu Mäher und RTK-Antenne, Zeitzonen- und WLAN-Einstellungen sowie Lichtoptionen (ein oder aus für zwei kleine, grüne Lampen vorn am Mäher), Updates und Anleitungen.

Zur Datennutzung nennt der Hersteller zwei zentrale Punkte: Gespeicherte Daten liegen auf Servern in Deutschland, außerdem sind Zugriff auf Kamerabilder sowie eine Speicherung von Videomaterial ausgeschlossen.

Navigation und Hindernisvermeidung

Der Kärcher RCX 6 fährt dank Satellitennavigation und RTK-Korrektur gerade, parallele Bahnen. Die Kamera unterstützt durch die Erkennung von Rasengrenze und Objekten die Positionierung, wenn das Satellitensignal vorübergehend schwächer ist. Je nach eingestellter Fahrt- und Mähgeschwindigkeit sowie Bahnenüberlappung und eingestellter Effizienz mäht der Roboter rund 70 Minuten am Stück, bevor er zum Laden zurück zur Basisstation fährt. In dieser Zeit schafft er etwa 300 m² Rasen. Der darf auch ruhig hügelig sein: Die nominelle Steigfähigkeit gibt der Hersteller mit 70 Prozent an, erreicht wird das durch den Allradantrieb – verteilt auf drei statt der sonst üblichen vier Räder. Im Test hat sich der RCX 6 kein einziges Mal festgefahren und testweise auch einen kleinen Rasenhügel problemlos erklommen.

Die Mindestbreite für schmale Passagen liegt bei 80 cm, entsprechend sind die angelernten Korridore recht breit. Damit sind viele Gartenwege und Durchgänge machbar, sehr enge Bereiche bleiben ausgeschlossen. Für kleine, verwinkelte und enge Gärten ist der große Mäher damit wenig überraschend eher unpassend. Hinzu kommt: Je enger und kleinteiliger der Garten, desto häufiger muss der Roboter drehen. Auf weichem Boden hinterlassen enge Wendemanöver dann auf weichem Boden sichtbare Spuren, im Sommer und bei sattem Rasen ist das aber kein Problem. Ansonsten ist es hilfreich, Ausrichtung und Spurbreite von Bahnen zu rotieren und nach Regen längere Pausen einzuhalten.

Für die Hinderniserkennung setzt der Kärcher RCX 6 auf 3D-Kamera und Stoßsensor. Größere Objekte wie Bäume, Gartenmöbel, normale Bälle oder Tierattrappen werden verlässlich erkannt und umfahren. Bei sehr kleinen, flachen Gegenständen nimmt die Erfolgsquote ab. Kurze Schlauchstücke, kleine Spielzeuge oder vom Baum gefallene, am Boden liegende Früchte werden dann bisweilen ignoriert. Die Erkennungsrate liegt damit in etwa auf Augenhöhe mit ähnlich arbeitender Konkurrenz. Um das Aufräumen zu mähender Rasenflächen kommen also auch Nutzer des Kärcher-Mähers nicht herum.

In den Einstellungen lässt sich die Kameraempfindlichkeit reduzieren, damit der Mäher näher an Rasengrenzen heranfährt. Das verbessert die Mähleistung am Rand, senkt aber die Erkennungsquote auf der Fläche. Eine vollständige Deaktivierung der Hindernisvermeidung ist nicht möglich.

Mähleistung im Alltag

Wenn der Kärcher RCX 6 eines kann, dann ist es der akkurate Rasenschnitt. Das Schnittbild ist trotz der jeweils nur drei Klingen gleichmäßig, der Rasen wirkt anschließend wie ein Teppich. Wer regelmäßig die Bahnenausrichtung wechselt, sieht kaum Fahr- noch Mähspuren. Schon in der voreingestellten mittleren Bahnenüberlappung fallen Übergänge kaum auf. Das gilt dank schwimmender Mähdecks und einfacher, beweglicher Radaufhängung der Vorderräder selbst auf unebenem Gelände.

Dank der motorischen Höhenverstellung zwischen 2 und 10 cm können Nutzer auch höheres Gras mit jedem neuen Mähgang Stück für Stück kürzen, ohne selbst Hand anlegen zu müssen. Durch Einhaltung der 1/3-Regel (immer nur maximal 1/3 des Grases abschneiden) bleibt dem Grün so mehr Kraft für weiteres Wachstum erhalten.

Nach Lob folgt nun allerdings Tadel. Beim ersten Losfahren des Kärcher RCX 6 waren wir wegen der Antriebsgeräusche geradezu erschrocken. Die Elektromotoren (eigentlich eher die Getriebe) sind nicht nur laut, sondern klingen auch immer etwas gequält. Es erinnert an eines dieser Elektroautos, auf denen kleine Kinder herumfahren können – meist billig und wenig vertrauenerweckend. Dabei ist es nicht allein die Lautstärke, die der Hersteller mit 60 dB angibt. Zusammen mit dem nervigen Ton hört man den RCX 6 selbst bei geschlossenen Fenstern, wenn er davor mäht – sogar in mehreren Metern Abstand! Beschwerden von Nachbarn gab es im Testzeitraum zwar nicht, aber die laute Geräuschkulisse des Mähers verbietet Nachtfahrten von ganz allein. Erstaunlicherweise ist hingegen von den Motoren der Schnitt-Teller so gut wie nichts zu hören. Beim Mammotion Luba 2 (Testbericht) ist das genau andersherum, auch wenn der Klangteppich hier insgesamt deutlich weniger stört.

Die gute Nachricht: Kärcher ist sich des Problems bewusst und wird zukünftige Modelle der Baureihe mit anderen Getrieben ausliefern. Dann sollte das Lautstärkeproblem behoben sein. Ob es eine Tauschaktion für Kunden gibt, die eines der lauten Modelle gekauft haben, war zum Testzeitpunkt nicht bekannt. Überlegenswert wäre es, will man sich seitens Kärcher als kulant und serviceorientiert zeigen.

Und eine weitere, große Einschränkung gibt es beim Kärcher RCX 6: den Randschnitt. Mangels seitlichem Zusatzschneidwerk ist es klar, dass ein kleiner Rand zu Wänden oder anderen festen Hindernissen bleibt. In der Theorie wären das wie bei der Konkurrenz rund 5 bis 10 cm – nicht optimal, aber in Ordnung für die Bauart des Mähers. In der Praxis sieht das Ergebnis allerdings wesentlich schlechter aus. Denn überhängende Pflanzen und selbst Sträucher, die ohne Überhang grob am Rand stehen, vergrößern den Abstand teils deutlich, weil die Software sie dank der Erkennung über die Kamera als Hindernis wertet. Selbst vor einzelnen Halmen dreht der Mäher ab, unter Büsche fährt er gar nicht. Entsprechend entstehen an den Rändern von Rasenflächen im Sommer schnell ungemähte Bereiche von mehreren Dutzend Zentimetern Breite.

Zu hohen kompakten Büschen, Mauern oder ähnlich hohen Objekten hält der Roboter auch gerne locker 20 oder 30 cm Abstand. Wer ein sauberes Randbild wünscht, arbeitet mit Trimmer oder Kantenschneider nach – oder greift gleich zu einem anderen Mäher! Alternativ lässt sich der RCX 6 auch manuell mit aktiviertem Schneidwerk steuern, um den Rasenwuchs solcher Bereiche zu kürzen. Die Steuerung ist dabei aber, wie erwähnt, sensibel und schwierig.

Abhilfe würde eine Möglichkeit zum Abschalten der Hinderniserkennung schaffen, im Zweifel auch nur am Rand. Doch diese Option gibt es nur bedingt. Kärcher integriert in den Karteneinstellungen die Möglichkeit, spezielle Bereiche zu definieren, in denen die Objekterkennung dann doch ausgeschaltet wird. In unserem Testgarten beträfe das aber mehr als die Hälfte der Randflächen, aufgeteilt in mehrere Bereiche. So richtig praxistauglich ist das in unseren Augen daher nicht, der Aufwand ist einfach unnötig groß. Hinzu kommt – und das ist ein weiterer Kritikpunkt – die Tatsache, dass bestehende Karten und Flächen schlichtweg nicht angepasst werden können. Mal eben zwei Meter an einer bestimmten Stelle neu anlernen? Geht nicht. Stattdessen muss die ganze Karte – zumindest der komplette Rasenteil – neu angelernt werden. Das machten schon vor zwei Jahren einige – wenn auch nicht alle – Modelle ohne Begrenzungsdraht besser. Und da war die Technik für Verbraucher ziemlich neu.

Die Objekterkennung sorgt auch immer wieder dafür, dass sich der Mäher scheinbar sinnlos „umschaut“, teils zurücksetzt oder auf der Stelle verharrt. Auch sekundenlange „Zuckungen“ kommen immer wieder vor. Dabei aktiviert und deaktiviert der Roboter den Antrieb sekundenlang am Stück und bewegt sich so nicht von der Stelle. Die überempfindliche Hinderniserkennung kann sogar so weit gehen, dass einzelne Teilbereiche plötzlich nicht mehr erreichbar sind. So wurde eine abgelegene Rasenfläche, die zu Beginn des Tests problemlos per Korridor verbunden und auch erreicht werden konnte, im späteren Verlauf trotz minimaler KI-Einstellungen ignoriert. Grund: Große Büsche waren inzwischen einige Zentimeter weit in den Weg gewachsen – das reichte bei uns aus, um den ehemals fahrbaren Weg als unpassierbar zu deklarieren.

Zusammen mit den kleinen Fehlern in der App erweckt das den Eindruck, als sei der Kärcher RCX 6 nicht ausreichend intensiv getestet worden – auch wenn das Gerät (abgesehen vom Randschnitt) ansonsten überwiegend funktioniert. Im Unterschied dazu zeigt der Sunseeker X7, auf dem der RCX 6 basiert, keine derartigen Fehler. Womöglich arbeiten die beiden Mähroboter mit unterschiedlichen Firmware-Versionen. Mit der neuesten FW-Version (1.13.9.2245) für den Sunseeker X7 werden folgende Verbesserungen aufgeführt, die womöglich die beschriebenen Probleme beim Kärcher, der das Update vermutlich später erhalten wird als der Sunseeker, beheben.

- 1. Added linear mapping deviation warning

- 2. Fixed the issue where the mower shakes and pauses in one place

- 3. Fixed the incorrect display of working time

- 4. Fixed the issue of repeated reporting of error faults

- 5. Optimized the AI model

- 6. Optimized the obstacle avoidance logic

- 7. Optimized the RTK positioning algorithm and the processing logic when the signal is poor

- 8. Optimized the rear wheel stall protection

Akku

Die Energieversorgung übernimmt ein Akku mit 18 V und 5 Ah. Im Test arbeitete der Roboter bei uns je nach Einstellung rund 70 oder 75 Minuten am Stück und mähte dabei etwa 300 m², bevor er bei etwa 15 Prozent Restladung zur Station fuhr. Das Nachladen dauerte dort ungefähr 40 Minuten und klappt damit sehr schnell. Das Problem dabei: Der Roboter ließ sich von uns bei manuell angestoßener Mahd nicht dazu überreden, seine Arbeit automatisch nach dem Laden fortzusetzen. Grund soll nach Angaben von Kärcher sein, dass Tiere oder spielende Kinder nicht gefährdet werden sollen, weil man vergessen haben könnte, dass der Roboter automatisch wieder losfährt. Obwohl der Grundgedanke nachvollziehbar ist, halten wir das im Alltag für unpraktisch – zumal der Roboter nach dem Laden während geplanter Aufgaben automatisch wieder losfährt.

Preis

Die unverbindliche Preisempfehlung für den Kärcher RCX 6 in Deutschland beträgt 3300 Euro. Der niedrigste aktuelle Straßenpreis liegt laut Geizhals bei 2700 Euro, immer wieder aber auch bei 2300 Euro (Stand 09/2025). Damit liegt das Modell im oberen Preissegment.

Fazit

Der Kärcher RCX 6 ist für große, offene Gärten gedacht. Die dürfen dann gern auch hügelig sein, denn dank Allradantrieb überzeugt er mit guter Steigfähigkeit und tollem Schnittbild auf der Fläche. RTK und 3D-Kamera liefern in passenden Umgebungen sowohl gute Navigation als auch Objekterkennung auf Augenhöhe mit der Konkurrenz. Gut gefallen hat uns auch der Akku, der für rund 300 m² am Stück reicht und dann in kaum einer Dreiviertelstunde wieder geladen ist. Die App bietet viele Eingriffsmöglichkeiten und Erklärungen, auch wenn es hier noch Verbesserungspotenzial bei (Darstellungs)Fehlern und einzelnen Features gibt.

Denn ohne eine sinnvolle und einfache Möglichkeit, die eigentlich ordentlich funktionierende 3D-Objekterkennung zu deaktivieren oder auf den Bumper zu beschränken, kann von Randschnitt beim RCX 6 keine Rede sein. Abstände von 20 oder 30 cm zu Objekten wie Mauern oder Sträuchern sind dann trotz minimaler Sicherheitseinstellungen eher normal als Seltenheit, unter Sträucher fährt der Roboter gar nicht. Das ginge zwar durch die Erstellung zusätzlicher Zonen ohne Kameraunterstützung, ist aber im Alltag unpraktikabel – zumal sich bestehende Zonen nicht ändern, sondern nur komplett neu anlernen lassen. Nur, wenn keinerlei potenzielles Hindernis auch nur grob in der Nähe ist und Rand- oder Terrassensteine es ermöglichen, fährt der Kärcher so, wie es angelernt wurde. Das ist im Alltag zum jetzigen Stand leider unbrauchbar. Womöglich kann ein Firmware-Update die Fehler beseitigen. Schließlich bietet der eng verwandte Sunseeker X7 bereits eine gute Mähleistung an Kanten.

Bleibt zuletzt noch das unangenehme und laute Geräusch der Getriebe an den vorderen Antriebsrädern. Kärcher hat zwar auf Anfrage bestätigt, dass das bei kommenden Geräten der Baureihe nicht mehr so sein wird, doch wer bereits einen solchen Schreihals gekauft hat, schaut (Stand 9/2025) in die Röhre. Das alles wirkt so, als sei der Mäher überhastet und unausgereift auf den Markt geworfen worden, und vermittelt keinen zum Namen Kärcher und zum Preis von 3300 Euro passenden Eindruck. Wer einen Mähroboter für einen großen Garten mit bis zu 3000 m² sucht, sollte lieber zu Modellen wie Ecovacs Goat A3000 Lidar (Testbericht), Dreame A2 (Testbericht), Mammotion Luba 2 AWD (Testbericht), Sunseeker X7 (Testbericht) oder Segway Navimow X3 (Testbericht) greifen.

Künstliche Intelligenz

KI und Wettbewerb: Kommission soll Wirtschaftsministerium beraten

An Kommissionen zu Fragen der Künstlichen Intelligenz herrschte in der Vergangenheit bereits kein Mangel. Heute nimmt eine weitere ihre Arbeit auf, die der Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und der Bundesregierung mit ihren Ratschlägen weiterhelfen soll. „Wir müssen KI nicht nur verstehen, sondern sie mit Mut und Gestaltungswillen voll annehmen – als Chance für Wohlstand, Wachstum und Fortschritt“, lässt sich Reiche zitieren. „Entscheidend dafür sind ein funktionierender Wettbewerb und die richtige Einstellung: Wir müssen uns zutrauen, vorne mitzuspielen, unsere Stärken konsequent nutzen und uns im globalen Wettbewerb behaupten.“ Doch davon scheint die Bundesrepublik bislang eher weiter entfernt, weshalb Beratung durch Experten vielleicht gar keine schlechte Idee ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

In einem Pressegespräch sortierten zwei der drei Vorsitzenden denn auch gleich, was die 15-köpfige Kommission leisten könnte – und auch, was nicht. Aus seiner Sicht gehe es darum, hier nicht primär aus Endanwenderperspektive auf die Thematik zu schauen, sagt der Vorsitzende Rupprecht Podszun, Wettbewerbsrechtler an der Universität Düsseldorf. Es gehe um die Bedeutung auf allen Ebenen. Ein stärkeres Gewicht müsse dabei auf die Frage gelegt werden, wie Abhängigkeiten aufgebrochen werden könnten – der Amazon-Cloud-Vorfall habe das zuletzt erst wieder illustriert, wie problematisch solche Einzelanbieterabhängigkeiten sein können.

Zwischen Schatzsuche und Wettbewerbsrecht

Dass beim Thema KI die Messe längst gelesen sei, das glaubt der Ko-Vorsitzende Rolf Schumann nicht. Das Rennen habe zwar begonnen, sei aber noch überhaupt nicht gelaufen, sagt Ko-Geschäftsführer bei Schwarz Digits, dem deutschen IT-Hoffnungsträger, der aus dem Kaufland-Lidl-Universum entsprang. „Wir haben in Deutschland ganz, ganz viel Expertenwissen“, sagt er. Für US-Hyperscaler wäre es genau deshalb so interessant, an die Daten des Mittelstandes zu kommen. Dieser Schatz müsse gehoben werden, aber ohne ihn aus den eigenen Händen zu geben, meint Schumann. Welche Rolle dabei genau das Wettbewerbsrecht spielen kann, soll die Kommission herausfinden. Zuletzt war hier eine Art Durchsetzungs-Duopol entstanden, bei dem die EU-Kommission den Digital Markets Act (DMA) und das Bundeskartellamt in Bonn das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) parallel, aber nicht einheitlich anwandten.

Lesen Sie auch

Wie viel die Kommission mit insgesamt 15 Mitgliedern in und zwischen ihren fünf Sitzungen wirklich zu den vielen vorhandenen und ineinander verschränkten Problemstellungen beitragen kann, ist offen. Zur Gruppe gehört eine Mischung aus Wissenschaftlern und Unternehmern – etwa Siemens-Vorstand Cedrik Neike, Start-up-Verband-Chefin Verena Pausder und KI-Professor Björn Ommer –, aber keine zivilgesellschaftlichen Vertreter. Es gehe jedenfalls nicht darum, dass „die Fördergießkanne rausgeholt werde“ und auch die regulatorische Gesamtlandschaft werde mit dieser Kommission kaum zu überarbeiten sein. Vielmehr gehe es um marktgängige Lösungen und einzelne Akzente, sagt Rupprecht Podszun. So könnten Hinweise der Kommission etwa im Beschaffungsrecht eine nachhaltigere Wirkung erzielen, hofft der Jurist.

Schwarz-Digits-Chef: „Großer Fan von Regulierung“

Weiterlesen nach der Anzeige

Für intensivere Diskussionen, auch mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und ihrem Parteikollegen Digitalminister Karsten Wildberger, könnte unterdessen ein anderer Punkt sorgen. Er sei ein „großer Fan von Regulierung“, erläutert Schwarz-Digits-Geschäftsführer Schumann. Denn es gebe „kaum Technologien, die keine Dual-Use-Problematik haben.“ Er sehe allerdings große Probleme dabei, mit dem bisherigen Rechtsrahmen KI adäquat zu regulieren: Die bedinge nun einmal, dass es „in bestimmten Bereichen eine Blackbox gibt“, weshalb es nur darum gehen könne, die Ergebnisse zu regulieren.

Drei Wochen vor dem deutsch-französischen Souveränitätsgipfel, der zuletzt auch international für einige Aufmerksamkeit sorgte und angeblich in Washington mit Argusaugen betrachtet wird, hoffen beide darauf, dass Europas Staaten, aber auch Unternehmen die Zeichen der Zeit erkennen und beim KI-Thema die notwendigen Schritte gehen würden. „Wovor haben wir Angst?“, fragt Schumann. „Wir haben die entsprechende Wirtschaftskraft, wenn wir es auf die Straße bringen.“

(afl)

Künstliche Intelligenz

HyperOS 3: Xiaomi verpasst der 15T-Serie das große Update – weitere folgen

Mit Xiaomi hat der nächste große Smartphone-Hersteller nach Google, Samsung und Sony damit begonnen, sein großes Update auf HyperOS 3 für erste Smartphones zu verteilen. Kurios ist, dass Xiaomi nicht explizit schreibt, dass der OS-Aufsatz auf Android 16 basiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Xiaomi hat über die Social-Media-Plattform X den globalen Start seines neuen Betriebssystems HyperOS 3 angekündigt. Zuerst erhalten die Modelle der 15T-Serie, bestehend aus dem Xiaomi 15T und dem Xiaomi 15T Pro, das Update. Laut Hersteller sollen zeitnah weitere Geräte das Update erhalten; neben Modellen der Xiaomi-15-Serie gehören auch Smartphones und Tablets der Redmi-Familie dazu.

Xiaomis „HyperIsland“ erinnert stark an Apples Dynamic Island.

(Bild: Xiaomi)

Laut Hersteller soll HyperOS 3 den Start von Apps beschleunigen, die durchschnittliche Auslastung der Grafikeinheit reduzieren als auch die Gaming-Performance erhöhen. Überdies spricht Xiaomi von einem geringeren Stromverbrauch beim Videos-Abspielen sowie einer flüssigeren Bedienung, begleitet von längerer Akkulaufzeit.

Lesen Sie auch

Zudem hat Xiaomi die Bedienoberfläche überarbeitet, die unter anderem mit neuen Icons und einer „HyperIsland“ aufwartet, die stark an Apples Dynamic Island erinnert. In der Insel können etwa aktive Anrufe, Musik, Navigation, Timer oder Termin-Erinnerungen und mehr angezeigt und mit ihnen interagiert werden. Auch der umfangreich anpassbare Sperrbildschirm mutet ein wenig an iOS-inspiriert an.

HyperOS 3 enthält unter anderem neuen Funktionen zum besseren Datenaustausch mit Apple-Geräten.

(Bild: Xiaomi)

Überdies sind in HyperOS 3 zahlreiche Funktionen wie Touch-to-Share oder App-Support für iPads an Bord, mit denen Nutzer besser mit Apples Ökosystem kommunizieren können. Zudem sind viele KI-Features an Bord – als KI-Assistenten setzt der Hersteller auf Googles Gemini.

Weiterlesen nach der Anzeige

HyperOS 3 für viele Xiaomi-Modelle

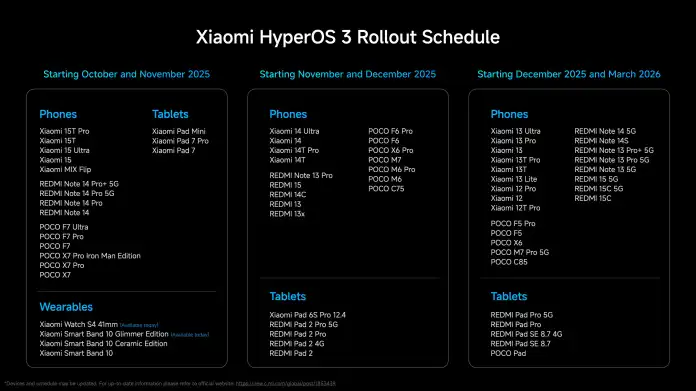

Xiaomi plant, viele weitere Modelle bis in den März 2026 mit HyperOS 3 zu versorgen. Zwischen Oktober und November sollen nach der 15T-Serie die Topmodelle des ersten Halbjahres wie das Xiaomi 15 Ultra das Update erhalten; auch das Foldable Mix Flip sowie Tablets wie das Pad Mini und die Pad-7-Modelle sind laut Hersteller früh an der Reihe.

HyperOS 3: Diese Geräte erhalten laut Xiaomi den neuen Android-Aufsatz.

(Bild: Xiaomi)

In der zweiten Release-Welle zwischen November und Dezember will Xiaomi seine 14er Serie auf den aktuellen Stand bringen, genauso wie einige Redmi-Modelle und weitere Tablets. Zuletzt sollen dann die Xiaomi-13- und -12er-Serie HyperOS 3 bekommen. Auch weitere Redmi-Geräte wie das Note 14 5G, 15 5G sowie Poco-Smartphones und diverse Tablets der Redmi-Familie sollen bis Ende März 2026 mit dem Update versorgt werden.

Lesen Sie auch

Eine Anfrage an Xiaomi, ob HyperOS 3 für alle Modelle auf Google Android 16 basieren wird, hat der Hersteller bis zur Veröffentlichung des Artikels nicht beantwortet. In seiner Ankündigung zu HyperOS 3 verlor der Hersteller kein Wort darüber, welche Android-Version zum Einsatz kommt. Dass Xiaomi Android 16 bei einigen Geräten verwenden wird, ist seit Monaten ersichtlich, denn Google sagte schon im Mai, dass der Hersteller die mit dem Update angekündigte Live-Update-Funktion integrieren wird.

(afl)

Künstliche Intelligenz

VDA fordert Ladepflicht für Plug-in-Hybride

Das unbenutzte Ladekabel im Kofferraum des Plug-in-Hybridautos (PHEV) war jahrelang sprichwörtlich. Nun häufen sich die Beweise dafür, dass es sich dabei nicht um eine haltlose Übertreibung handelt. PHEV überschreiten ihre CO₂-Emissionswerte offenbar so eklatant, dass sich die Autoindustrie Sorgen über den Fortbestand der bei den Kunden beliebten Mischform aus Elektro- und konventionellem Auto machen muss. Nachdem aktuelle Erhebungen aus dem Realbetrieb gezeigt haben, wie weit deren vermutete Umweltvorteile verfehlt werden, reagiert der deutsche Branchenverband der Autoindustrie VDA jetzt mit einem Vorschlag. Man wolle die Fahrer mit technischen Lösungen dazu bringen, weitere Strecken elektrisch zurückzulegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Plug-in-Hybride emittieren eklatant zu viel

Erkenntnissen der Nichtregierungsorganisation „Transport and Environment“ (T&E) und der europäischen Umweltbehörde EEA zufolge emittieren diese Fahrzeuge rund die fünffache Menge an Kohlendioxid, mit der sie homologiert wurden. Das ist ein Vielfaches der für Verbrenner im Realbetrieb typischen Überschreitungen, die in der Regel nur um einige Prozent vom Prüfstandwert abweichen. Eine Messung ist erst möglich, seit die Hersteller den Verbrauch fahrzeugindividuell erfassen müssen. T&E konnte sich daher auf reale Fahrdaten von 127.000 Autos stützen, eine Stichprobe von bisher unerreichter Größe.

Dass PHEV in der Anrechnung ihrer CO₂-Minderung zu positiv beurteilt worden waren, galt auch bei der EU schon lange als Tatsache, die Termine für eine Verschärfung der Regeln sind daher längst gesetzt. So soll kommendes Jahr der sogenannte Utility Factor für die Berechnung der CO₂-Flottenemissionen verschärft werden. Demnach soll etwa die Bemessungsgrundlage für die CO₂-Emissionen in zwei Stufen eine deutlich größere elektrische Reichweite erfordern. Ab Anfang 2026 muss sie für Neufahrzeuge rund um das Zwei- bis Dreifache, 2027 auf das Vierfache des heutigen Werts steigen. Mindestens so angsterregend für die Hersteller dürfte die Aussicht auf einen Ersatz des bislang nur auf dem Prüfstand ermittelten CO₂-Ausstoßes durch eine realistischere Einstufung sein. Denn damit droht der mühsam erreichte Flottenverbrauch außer Reichweite zu geraten, mit deutlich höheren Kosten für die schärferen Ziele und milliardenteuren Strafen im Falle einer Verfehlung.

Hintertür für die Autoindustrie

Bislang war die milde Behandlung solcher Autos eine Hintertür für die Autoindustrie, durch die sie weiter eine große Menge an Verbrennungsantrieben verkaufen konnte. In Deutschland werden als Dienstwagen eingesetzte PHEV mit bestimmten Leistungsmerkmalen bis zu einer Preisgrenze sogar steuerlich gefördert. Der kurzzeitige Erfolg der PHEV ist ganz weitgehend nicht durch technische Vorteile gegenüber Elektroautos, sondern vielmehr durch gezielte Anreize erklärbar. Die Neuzulassungszahlen der PHEV stiegen in Deutschland von Januar bis September um 64 Prozent, in Europa waren es im Jahresvergleich für den August über 54 Prozent Zuwachs, während Autos mit Verbrennungsmotoren deutschland- und EU-weit zweistellige Einbußen verzeichnen. Für die durch die Antriebswende gebeutelte Autoindustrie sind Plug-in-Hybride derzeit also die fetteste Cashcow.

Konkret regt der VDA etwas überraschend an, diese Autos so zu konzipieren, „dass regelmäßiges Laden verpflichtend ist.“ So könnte man durch eine verminderte Leistungsabgabe erzwingen, dass die Batterie „innerhalb einer noch festzulegenden Fahrstrecke“ mindestens einmal aufgeladen werde.

Weiterlesen nach der Anzeige

(fpi)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets