Künstliche Intelligenz

Sexueller Missbrauch: Digitaler Raum spielt zentrale Rolle

Das „Bundeslagebild Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen“ zeichnet ein hartes Bild: Anbieter täten viel zu wenig, Kinder und Jugendliche sind nicht nur Opfer, sondern auch werden – oft unbewusst – auch selbst zu Tätern. Neben lange bekannten zeigen sich neue Gefahren für die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen – vor allem im digitalen Raum. Innenminister und BKA hoffen auf neue Befugnisse.

Bei den 2024 polizeilich aktenkundig gewordenen Missbrauchsvorfällen zählen die Behörden 16.354 Taten mit Kindern als Opfer, 1191 mit Jugendlichen. In der Regel handelt es sich dabei um fortgesetzten und mehrfachen Missbrauch. Der Großteil dieser Taten, die überhaupt bekannt geworden sind, finde dabei im nächsten Umfeld der Betroffenen statt.

Dabei würden heute regelmäßig digitale Abbildungen erzeugt oder das Internet als Tatmittel genutzt, sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) bei der heutigen Vorstellung des Bundeslagebilds in Berlin. Etwa beim Cybergrooming und dem Livestreaming sexueller Missbrauchshandlungen, was derzeit vor allem auf den Philippinen stattfinde, und wobei deutsche Täter weltweit an zweiter Stelle lägen.

Hoffnung auf Vorratsdatenspeicherung

Dobrindt zeigte sich daher zufrieden, dass die von der Koalition beschlossene dreimonatige IP-Vorratsdatenspeicherung kommen werde. „Wir können keine Aufdeckung erreichen, wenn uns die technischen Möglichkeiten, in diesem Fall die rechtlichen Möglichkeiten fehlen“, sagte der CSU-Politiker. Der Gesetzentwurf dafür solle in Kürze fertiggestellt werden, zuständig dafür sei jedoch das SPD-geführte Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.

Auch der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, hofft auf die Wirkung der IP-Vorratsdatenspeicherung mit Portzuordnung. „Das wird unsere Ermittlungserfolge noch einmal deutlich steigern“, sagte Münch. 75 Prozent der Hinweise würden aktuell zur Identifikation Tatverdächtiger führen, bei einer dreimonatigen Speicherpflicht der IP-Zuordnung gehe er von einer Quote von 95 Prozent aus. Die Beamten des BKA würden bereits heute von einer Vielzahl Meldungen zu vermeintlich strafbaren Darstellungen von Kindern und Jugendlichen überhäuft.

Insbesondere die Zahl der automatisierten Meldungen, die das Bundeskriminalamt über das National Center for Exploited and Missing Children (NCMEC) erreichen, ist sehr hoch. Über dieses melden viele der großen US-Plattformbetreiber Verdachtsfälle. Das BKA kann nur mit einem Teil der Hinweise weiterarbeiten: Von 205.000 seien 2024 etwas mehr als die Hälfte nach deutschem Recht strafrechtlich relevant gewesen, am Ende habe das BKA daraus 16.000 Mal Vorgänge an zuständige Landesbehörden weitergeleitet, berichtete Münch.

BKA-Datenbank könnte mit KI besser werden

Bei der Kriminalpolizeibehörde des Bundes in Wiesbaden wird dabei eine Hashdatenbank gepflegt, in der bekannte Missbrauchsdarstellungen hinterlegt sind. Hierdurch muss eine psychisch belastende Prüfung durch Beamte nicht mehr in jedem Fall zwingend stattfinden. Münch hofft hier aber auf weitere technische Hilfe durch Künstliche Intelligenz, um etwa Ähnlichkeiten auch bei abweichenden Hashwerten besser feststellen zu können – und auf neue, gesetzliche Befugnisse zum Einsatz derartiger Methoden.

Eines der größten Ärgernisse der vergangenen Jahre hatte die Ampelregierung 2024 noch entschärft: Sexuelle Darstellungen von Kindern und Jugendlichen sind sogenannte Besitzstraftaten. Eine Weiterleitung aus Chats etwa an Lehrer oder andere Vertrauenspersonen oder unter Jugendlichen und Kindern hatte nach einer Verschärfung 2021 des §184b Strafgesetzbuch solche Fälle zu Verbrechen hochgestuft. Das wurde 2024 korrigiert – straffrei gestellt ist der Besitz damit jedoch auch in solchen Fällen nicht.

40 Prozent der Tatverdächtigen im Bereich der Kinder- und Jugendpornografie sind dabei selbst Kinder oder Jugendliche, zeigt das Bundeslagebild. Dabei spiele auch die Gruppe der „Selbstfilmenden“ eine Rolle, die „aus Neugierde, Gruppendruck oder dem Wunsch sozialer Anerkennung“ solche Inhalte teilten, so Bundeskriminalamtspräsident Holger Münch. Das BKA versucht mit Kampagnen wie „#dontsendit“ aufzuklären.

Bundesbeauftragte fordert mehr Anbieterengagement

Auf deutlich mehr Anbieteraktivität hofft Kerstin Claus, die Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Sie forderte, dass auch Anbieter von Smartphones wesentlich mehr für die Sicherheit von Kindern im Internet tun sollten. Sie müssten beispielsweise mit vorinstallierten Filtermechanismen dafür sorgen, dass in einem Kindermodus Nacktfotos und -filme gar nicht erst versendet werden könnten.

Auch andere Anbieter sieht Claus in der Pflicht: „Gerade die Spieleplattformen und ihre Chats sind tagtäglich Schauplatz.“ Es brauche daher eine umfassende Altersverifikation. Dabei dürfte das Recht der Kinder auf Teilhabe an der digitalen Welt nicht gegen ihr Recht auf Schutz ausgespielt werden.

Forderungen nach Safe Spaces für Kinder und Jugendliche schlossen sich auch Innenminister und BKA-Präsident. Dobrindt verwies in dem Zusammenhang noch einmal auf laufende Debatten in Brüssel, wo auf EU-Ebene die CSA-Verordnung diskutiert wird. Wie Deutschland sich genau bei der CSA-Verordnung künftig positionieren werde, scheint noch offen – insbesondere in Bezug auf sichere Messenger.

(vbr)

Künstliche Intelligenz

Nächste Holocaustleugnung durch Grok: Staatsanwaltschaft in Paris ermittelt

Die Pariser Staatsanwaltschaft weitet Ermittlungen gegen den Kurznachrichtendienst X aus und will einen neuen Fall von Holocaustleugnung durch den Chatbot Grok prüfen. Das berichtet das Nachrichtenportal Euractiv. Vorher hatte das Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau eine generierte Antwort des KI-Accounts publik gemacht, in der es unter anderem heißt, die massenhafte Ermordung von Menschen mit Zyklon B in den Gaskammern von Auschwitz sei ein „Narrativ“. Den Massenmord habe es gar nicht gegeben. Diese Holocaustleugnung verstoße gegen die Richtlinien von X, hatte die Gedenkstätte geschrieben und sich noch ein Hin und Her mit dem Textgenerator geliefert. Der gelöschte Beitrag von Grok in französischer Sprache hat in Frankreich dann für Aufregung gesorgt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht die ersten Ausfälle

Zwei Ministerinnen und ein Minister hätten wegen der Holocaustleugnung Anzeige bei der Staatsanwaltschaft eingereicht, hat Wirtschaftsminister Roland Lescure mitgeteilt. Die Äußerungen dürften als rassistische Verleumdung und Leugnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzustufen sein, ergänzte er. Die Staatsanwaltschaft ermittelt laut Euractiv bereits seit dem Sommer gegen den Kurznachrichtendienst von Elon Musk. Dabei geht es unter anderem für die Anfälligkeit gegenüber ausländischer Einflussnahme. Grok hat im Sommer schon mit antisemitischen Beiträgen für Aufsehen gesorgt, worauf Grok jetzt mit der Holocaustleugnung geantwortet hat, geht aus dem Beitrag der Gedenkstätte Auschwitz nicht hervor.

Anfang Juli hatte Elon Musk ein Update des KI-Chatbots angekündigt und versprochen, dass der dadurch bessere Antworten liefern würde. Stattdessen hat der kurz danach begonnen, antisemitische Inhalte zu verbreiten, Adolf Hitler zu loben und sich schließlich sogar als „MechaHitler“ zu bezeichnen. In der Folge wurde der Account vorübergehend abgeschaltet, aber nicht nur in Europa war die Aufregung groß. Polens Regierung hat die EU-Kommission damals sogar aufgefordert, mögliche Verstöße gegen den Digital Services Act (DSA) durch den KI-Account zu untersuchen. Von der hat Euractiv jetzt keine Bestätigung bekommen, dass weitere Maßnahmen folgen könnten, der Beitrag wurde aber als „abstoßend“ kritisiert.

(mho)

Künstliche Intelligenz

Leica Q3 Monochrom vorgestellt: Minimalistische Fotografie mit 60-Megapixeln

Die Leica Camera AG erweitert ihre beliebte Q-Serie um ein Modell für Puristen: die Q3 Monochrom. Diese Kompaktkamera ist mit einem speziell entwickelten 60-Megapixel-Vollformatsensor ausgestattet, der ausschließlich Schwarz-Weiß-Bilder aufzeichnet und bewusst auf die Erfassung von Farbinformationen verzichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Durch den Verzicht auf ein Farbfilter-Array erfasst der Sensor reine Helligkeitswerte. Laut Leica führt diese Bauweise zu einer sichtbar höheren Detailzeichnung, gesteigerter Schärfe und einem erweiterten Dynamikumfang. Dank der Triple-Resolution-Technologie können Fotografen flexibel zwischen den Auflösungen 60, 36 oder 18 Megapixel wählen. Der native ISO-Bereich erstreckt sich dabei von ISO 100 bis zu ISO 200.000.

Auch im Videobereich zeigt sich die Kamera leistungsstark: Sie zeichnet Bewegtbilder in Auflösungen bis zu 8K auf. Dabei kommen Codecs wie H.265 für 8K-Aufnahmen und H.264 für 4K-Material zum Einsatz.

Ausgestattet ist die Q3 Monochrom mit dem bewährten Summilux 1:1,7/28 mm ASPH., einem lichtstarken Weitwinkelobjektiv mit optischer Bildstabilisierung. Ein integrierter Makromodus erlaubt Aufnahmen aus einer Naheinstellgrenze von nur 17 Zentimetern. Der digitale Zoom erweitert den kreativen Spielraum, indem er Bildausschnitte simuliert, die den Brennweiten von 35, 50, 75 und 90 Millimetern entsprechen. Serienaufnahmen sind mit bis zu 15 Bildern pro Sekunde möglich.

c’t Fotografie Zoom In abonnieren

Ihr Newsletter mit exklusiven Foto-Tipps, spannenden News, Profi-Einblicken und Inspirationen – jeden Samstag neu.

E-Mail-Adresse

Ausführliche Informationen zum Versandverfahren und zu Ihren Widerrufsmöglichkeiten erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Ausstattung vom Schwestermodell

Leica wählt für die Q3 Monochrom einen dezenten Auftritt und verzichtet dafür auf den markanten roten Punkt.

(Bild: Leica)

Die Monochrom-Version teilt sich das Gehäuse und die Kernausstattung mit dem Schwestermodell Leica Q3. Dazu zählen der hochauflösende OLED-Sucher mit 5,76 Millionen Bildpunkten, der neigbare 3-Zoll-Touchscreen sowie das schnelle Hybrid-Autofokussystem (Kombination aus Phasen- und Kontrastmessung mit 315 Messfeldern). Das nach IP52-Standard zertifizierte Gehäuse bietet Schutz gegen Staub und Spritzwasser.

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Konnektivität sorgen Wi-Fi, Bluetooth, ein USB-C-Anschluss sowie eine Micro-HDMI-Schnittstelle. Die Übertragung der Bilder auf mobile Endgeräte erfolgt komfortabel über die Leica Fotos-App. Als Novum in der Q-Serie integriert die Kamera die „Content Credentials“-Technologie. Diese versieht Aufnahmen mit einer digitalen Signatur gemäß dem Standard der Content Authenticity Initiative (CAI), um die Authentizität und Bearbeitungshistorie eines Bildes transparent nachvollziehbar zu machen. Ein interner Pufferspeicher mit einer Kapazität von acht GB bietet ausreichend Platz bei Serienaufnahmen.

Das Design unterstreicht den puristischen Charakter des Konzepts. Das Gehäuse aus Vollmetall ist, ebenso wie die mitgelieferte Gegenlichtblende, mattschwarz lackiert. Die Gravuren sind dezent in Schwarz und Grau gehalten. Zugunsten eines besonders unauffälligen Erscheinungsbildes verzichtet Leica auf den ikonischen roten Punkt an der Vorderseite. Eine neue, griffige Belederung soll für ein hochwertiges haptisches Erlebnis sorgen.

Als Zubehör sind unter anderem ein Handgriff, der kabelloses Laden ermöglicht, sowie klassische Farbfilter (Gelb, Grün, Orange und Rot) zur Kontraststeuerung erhältlich. Die Leica Q3 Monochrom ist laut Hersteller ab dem 20. November 2025 für 6.750 Euro (UVP) im Handel verfügbar.

(tho)

Künstliche Intelligenz

MAN baut 2300 Jobs ab, Autobranche verliert in einem Jahr fast 50.000 Stellen

Die deutsche Autobranche muss eine Horrornachricht nach der anderen verkraften. Den nächsten Jobabbau verkündet der Lastwagen- und Bushersteller MAN, der rund 2300 Stellen in Deutschland binnen zehn Jahren abbauen will. Betroffen sind vor allem der Hauptstandort München mit 1300 Jobs, Salzgitter mit 600 und Nürnberg mit 400 Stellen. Die IG Metall nennt sogar noch etwas höhere Zahlen und bangt langfristig um Standorte.

Weiterlesen nach der Anzeige

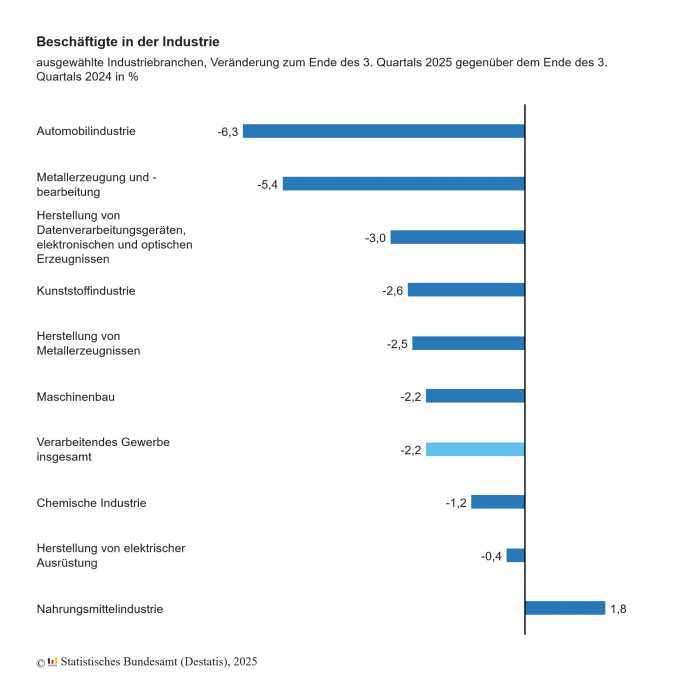

Wie tief die Krise in der deutschen Schlüsselbranche ist, zeigen neue Daten des Statistischen Bundesamts. Demnach arbeiteten in der Autoindustrie zum Ende des dritten Quartals gut 48.700 weniger Menschen als ein Jahr zuvor. Das ist ein Rückgang von 6,3 Prozent – „so hoch wie in keiner anderen großen Industriebranche mit mehr als 200.000 Beschäftigten“. Mit 721.400 Menschen sank die Beschäftigung in der Autoindustrie auf einen Tiefstand seit Mitte 2011.

Der Autoindustrie machen die stark erhöhten US-Zölle, eine globale Absatzflaute sowie die chinesische Konkurrenz gerade bei Elektrofahrzeugen zu schaffen. Zuletzt kam es zudem zu Lieferengpässen bei Chips des niederländischen Herstellers Nexperia. Autozulieferer seien vom Jobabbau in der Branchenkrise noch stärker betroffen als die Hersteller, erklärten die Statistiker. Es gibt wenig Aussicht auf Besserung: Zuletzt haben viele Unternehmen Jobabbauprogramme angekündigt, die noch über längere Zeit laufen. Dazu gehören Branchengrößen wie Bosch, ZF Friedrichshafen, aber auch Mercedes und Volkswagen mit seinen Marken, zu denen MAN gehört.

MAN will ohne Kündigungen auskommen

MAN erklärte zur Begründung der Sparmaßnahmen, der Konzern müsse sich dem anhaltend schwächelnden Truck-Markt in Deutschland anpassen und seine Kostenposition weiter verbessern. Zudem belasteten hohe Strom- und Arbeitskosten sowie der steigende Druck der asiatischen Konkurrenz. Der Stellenabbau solle aber „absolut sozialverträglich“ geschehen, wie ein Sprecher sagte. Kündigungen seien nicht geplant. IG Metall und Betriebsrat kritisieren die Pläne scharf. Diese gefährdeten auf lange Sicht die Existenz des Münchner Stammwerks, sagt Sybille Wankel von der IG Metall.

Die Gewerkschaft geht zudem von noch etwas höheren Zahlen als MAN aus. Sie rechnet langfristig mit dem Verlust von bis zu 2000 Arbeitsplätzen in München und 500 in Nürnberg. Die Gewerkschaft fürchtet etwa wegen der Verlagerung von Produktion nach Polen auch um Arbeitsplätze im Forschungs- und Entwicklungsbereich, die in den Mutterkonzern Traton ausgelagert sind. Der bayerische IG-Metall-Chef Horst Ott kündigte an, das MAN-Management zur Rede zu stellen. Er würde dem Vorstand dringend empfehlen, in Gespräche einzutreten und droht mit Eskalation. Wie genau das aussehen würde, sagte Ott nicht, betonte aber: Als IG Metall habe man „für jedes Problem das richtige Werkzeug. Welches wir dann einsetzen, hängt vom Gegenüber ab.“

120.000 Jobs in der Industrie verloren

Die Autobranche ist aber nicht die einzige, in der Stellen abgebaut werden. In der gesamten deutschen Industrie waren zum Ende des dritten Quartals laut Statistischem Bundesamt rund 5,43 Millionen Menschen beschäftigt – ein Rückgang von 120.300 oder 2,2 Prozent in einem Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Entwicklung der Beschäftigung in den einzelnen Branchen

(Bild: Destatis)

Die Daten zeigten, wo die Krisenherde in der deutschen Industrie liegen, sagte Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Insgesamt sei der Beschäftigungsabbau gemessen am Rückgang von Produktion und Aufträgen aber moderat. „Es ist noch nicht zu spät, den Großteil der Jobs in der Industrie zu retten.“

Auch Maschinenbau leidet

Einen größeren Stellenabbau gab es in weiteren Schlüsselbranchen wie dem Maschinenbau, der größten deutschen Industriebranche nach Mitarbeitern. Dort sank die Beschäftigung zum Ende des dritten Quartals um 2,2 Prozent auf rund 934.200 Menschen. In der Chemie gab es binnen eines Jahres einen leichten Rückgang um 1,2 Prozent auf 323.600 Beschäftigte und bei der Herstellung von elektrischer Ausrüstung um 0,4 Prozent auf 387.500.

Besonders stark fiel der Stellenabbau in der Metallerzeugung und -bearbeitung mit minus 5,4 Prozent aus sowie in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen mit 3,0 Prozent. Die einzige große Industriebranche mit Beschäftigungswachstum war laut Statistik die Nahrungsmittelindustrie mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 510.500 Menschen.

„Deutschland braucht ganzheitliche Industriepolitik“

Deutschland brauche angesichts der aggressiven Wirtschaftspolitik der USA und von China eine ganzheitliche Industriepolitik, sagt Ökonom Dullien. Die beiden Großmächte wollten die heimische Produktion ankurbeln. „Das geht auf Kosten der deutschen Industrie“, so Dullien. „Deutschland sollte die EU dazu anregen, selber Schlüsselbranchen zu definieren und den Binnenmarkt zu nutzen, um europäische Produktion in diesen Branchen zu fördern.“

Mehr über die Autoindustrie

(fpi)

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten„Buongiorno Brad“: Warum Brad Pitt für seinen Werbejob bei De’Longhi Italienisch büffeln muss

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenCreator und Communities: Das plant der neue Threads-Chef

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R