Online Marketing & SEO

So gestaltest Du ganz einfach Deine optimale Google-Ads-Kampagnenstruktur

Eine gut durchdachte Google Ads-Kampagnenstruktur ist das Rückgrat jedes erfolgreichen Google-Ads-Kontos. Doch besonders in Zeiten von KI-basierten Kampagnentypen und zunehmender Automatisierung wird klar: Es gibt nicht die eine perfekte Struktur, sondern individuelle Ansätze, die sich flexibel an Deine Ziele und Ressourcen anpassen. In meinem Blogpost zeige ich Dir, wie Du Deine Google Ads-Kampagnen strategisch und praxisnah strukturieren kannst und Automatisierung sinnvoll nutzt.

Mit der passenden Google Ads-Kampagnenstruktur hebst Du Deine Kampagnenperformance auf ein neues Level.

Was bedeutet „Google Ads-Kampagnenstruktur“?

Die Kampagnenstruktur ist das Fundament jeder erfolgreichen Google Ads-Strategie. Aber was verstehen wir eigentlich unter einer Kampagnenstruktur?

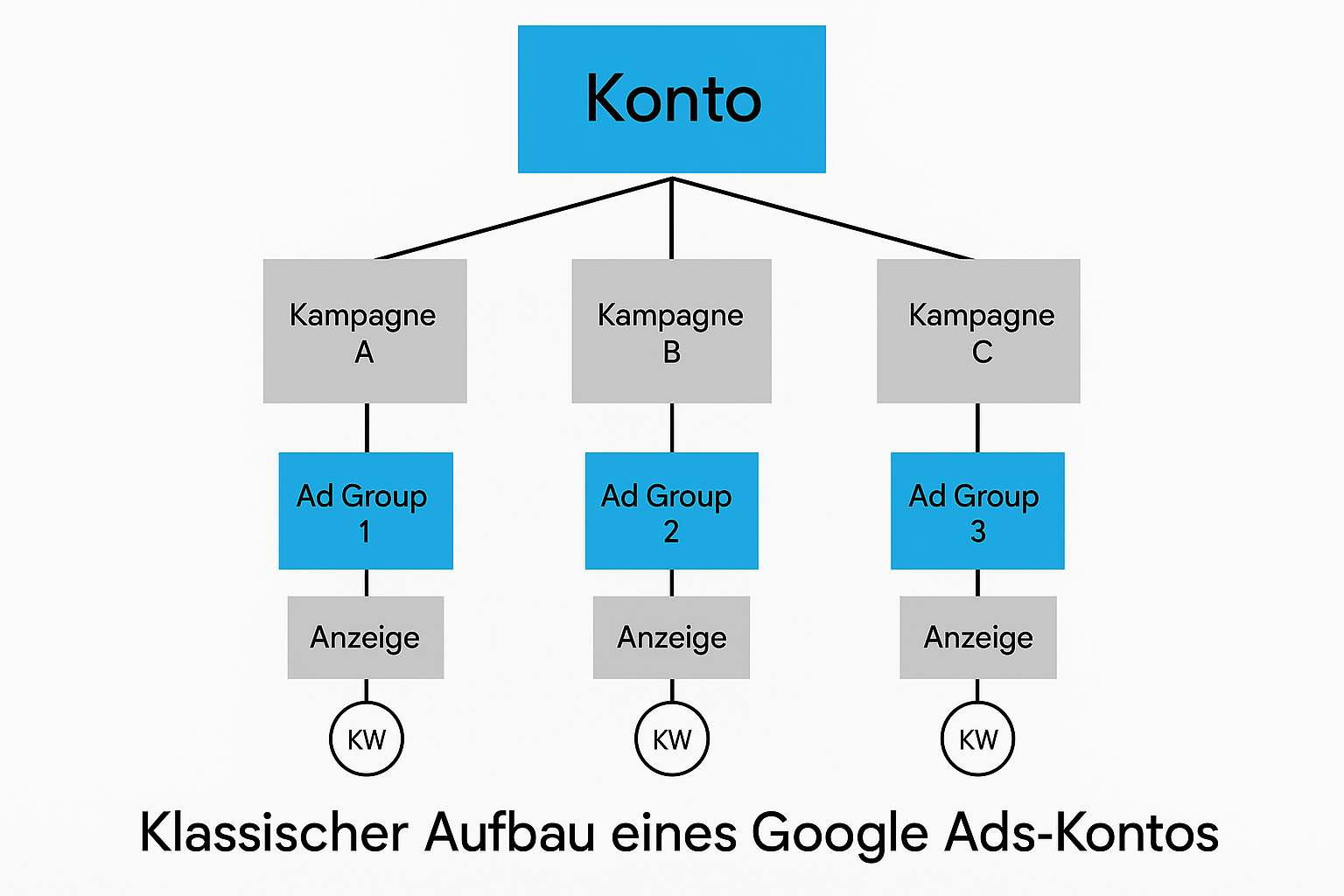

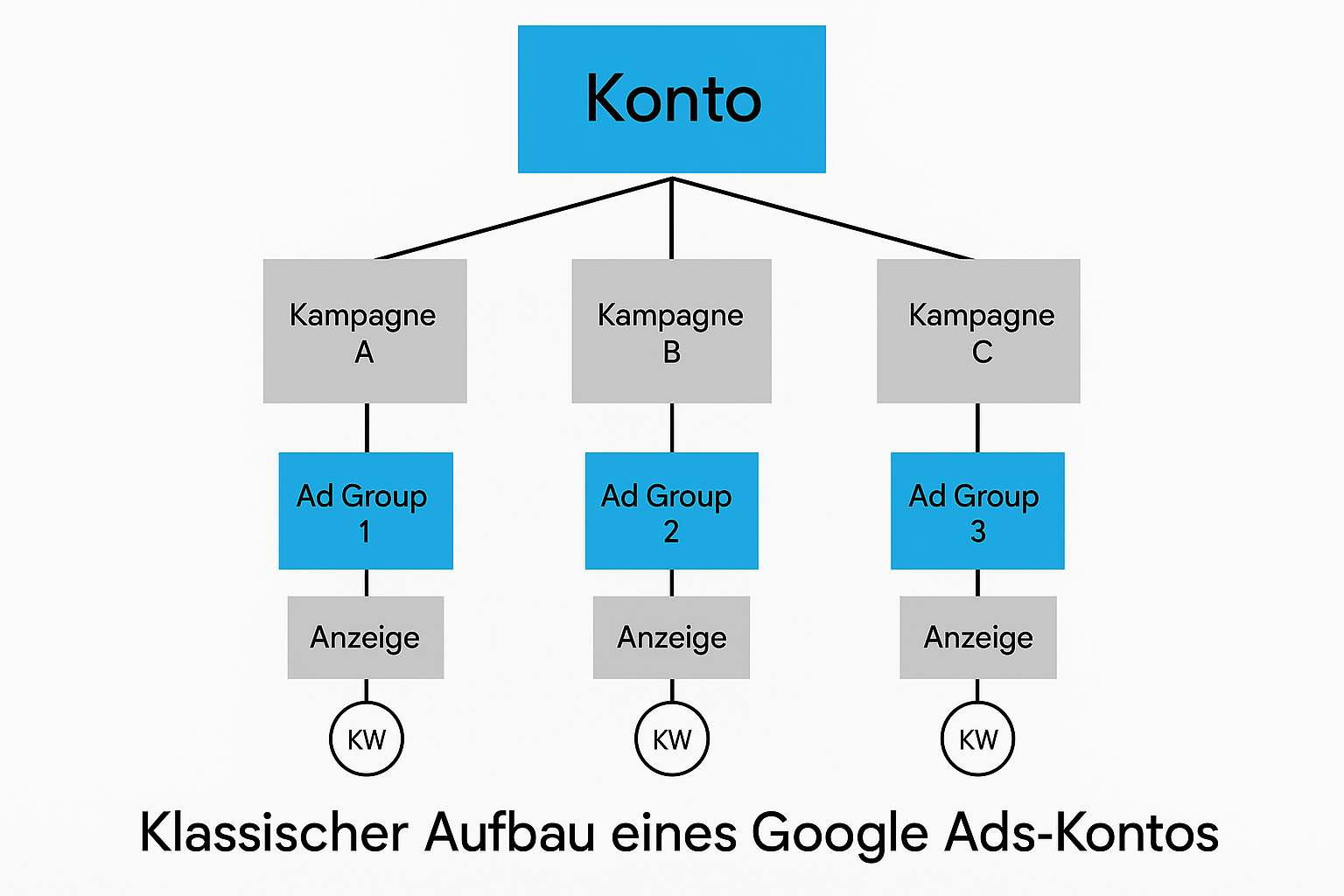

Dein Google-Ads-Konto folgt grundsätzlich einem spezifischen Aufbau. Die oberste Ebene ist das Konto selbst. Hier werden unter anderem Nutzerverwaltung, Zahlungsmethoden und Kontoeinstellungen verwaltet.

Danach folgt die Kampagnenebene, auf welcher Du Tagesbudgets, die Kampagnenausrichtung, Gebotsstrategien und den Kampagnentyp (z. B. Search, Display oder Shopping) festlegst.

Auf der Anzeigengruppenebene erfolgt die thematische Gruppierung anhand diverser Ausrichtungskriterien, beispielsweise der Keywords.

Danach folgt die Anzeigenebene mit Deinen Anzeigen.

Die Keyword-Ebene macht den Abschluss.

Die Struktur Deines Google-Ads-Kontos grafisch aufbereitet

Die optimale Google Ads-Kampagnenstruktur hilft Dir dabei, die Aufteilung und Anordnung Deiner Kampagnen, Anzeigengruppen, Keywords und Anzeigen effizient auszusteuern. Mit ihr bestimmst Du, wie Deine Kampagnen thematisch gruppiert, gesteuert und optimiert werden.

Eine durchdachte Kampagnenstruktur ist essenziell für den Erfolg Deiner Kampagnen. Nutzt Du beispielsweise thematisch nicht zusammenpassende Keywords in einer Anzeigengruppe, wird Dir die Erstellung relevanter Anzeigen sehr schwerfallen, was zu niedrigen Klickraten führen kann.

Sind Deine Kampagnen und Anzeigengruppen jedoch zu feingliederig geclustert, kann das ebenfalls zu einer eingeschränkten Performance führen.

Zu viele Kampagnen sorgen bei einem beschränkten Werbebudget dafür, dass Deine Kampagnen nicht mehr genügend Tagesbudget erhalten, was zu budgetbeschränkten Kampagnen führt. Deine Anzeigen werden also nicht mehr ausgespielt, wenn das Tagesbudget aufgebraucht ist.

Darüber hinaus schränkt eine zu feingliederige Kampagnenstruktur auch Google selbst ein. Damit Google genügend Daten zur Leistungsoptimierung sammeln kann, ist es erforderlich, dass Deine Anzeigen eine ausreichende Anzahl an Impressionen erzielen. In Kombination mit Einschränkungen durch das Budget kann das dazu führen, dass die Ergebnisse unter den Erwartungen liegen.

Eine durchdachte Google Ads-Kampagnenstruktur berücksichtigt die Ziele Deines Unternehmens und hat Deine Zielgruppe immer fest im Blick.

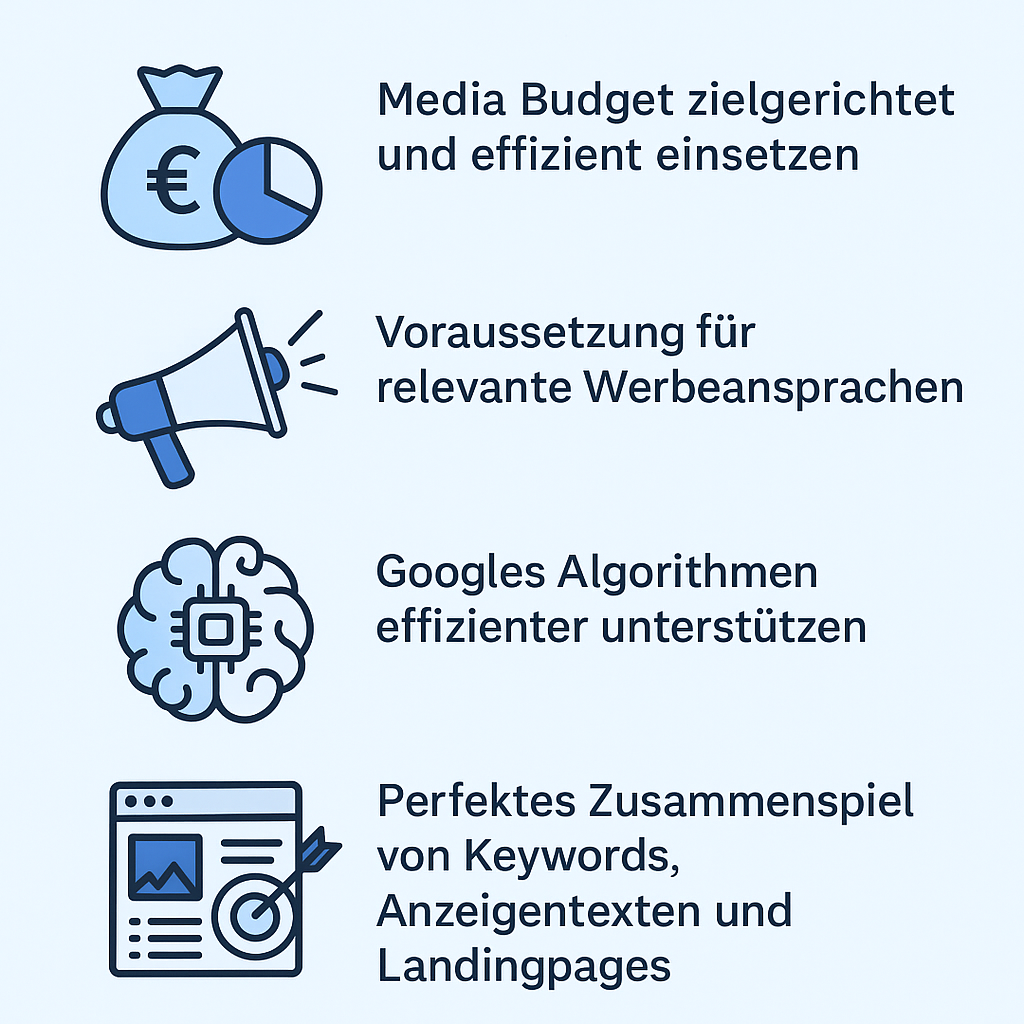

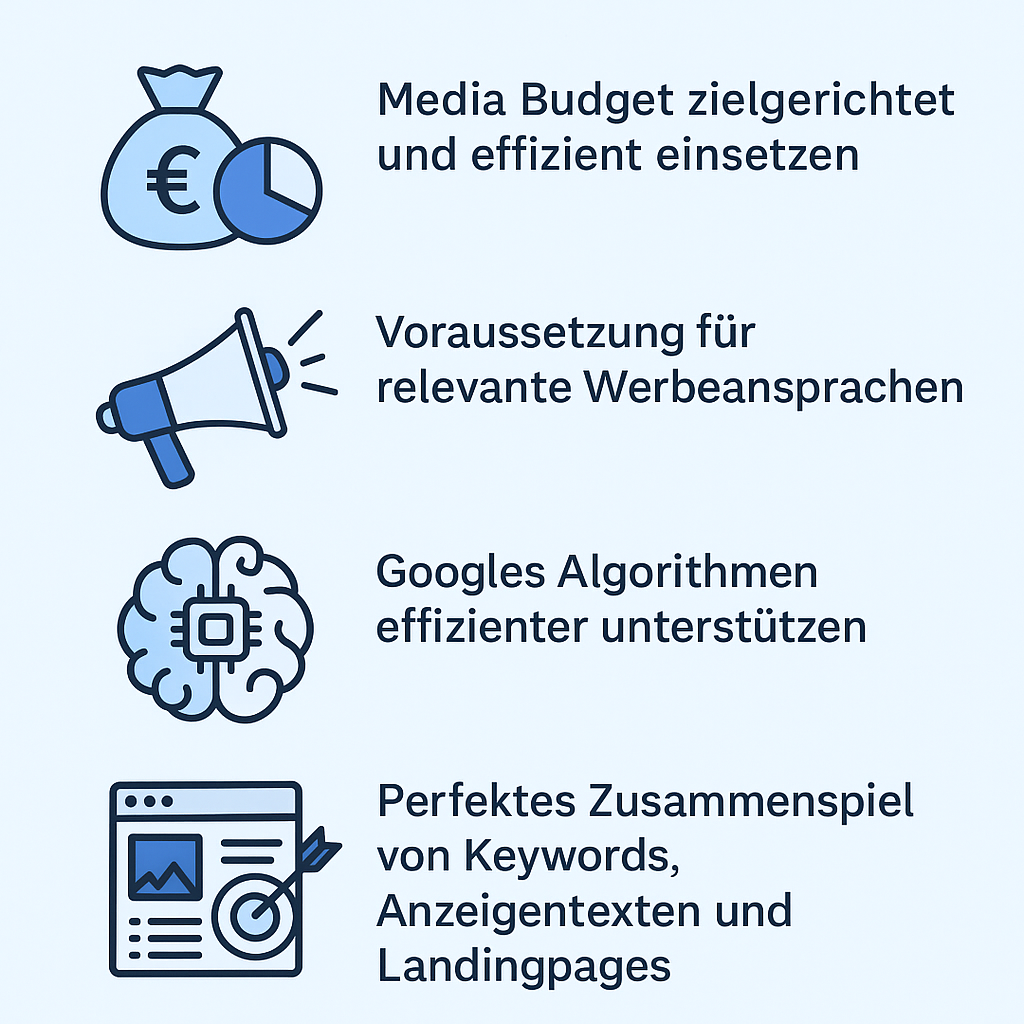

In Summe kann eine gute SEA-Kampagnenstruktur Folgendes:

Struktur schafft Wirkung: Mit einer klar aufgebauten Google Ads-Kampagnenstruktur erreichst Du Nutzer*innen gezielter, sparst Budget und unterstützt die KI beim Lernen.

Eine durchdachte Kampagnenstruktur bringt nicht nur bessere Ergebnisse, sondern sorgt gleichzeitig auch dafür, dass Dein Konto transparent und einfach zu managen ist.

Das belohnt Google dann auch mit höheren Qualitätsfaktoren und bestenfalls günstigeren CPCs.

Die Anforderungen an eine erfolgreiche Google Ads-Kampagnenstruktur haben sich in den letzten Jahren allerdings drastisch geändert. Während früher vor allem die manuelle Steuerung Deiner Kampagnen und Keywords im Fokus stand, dominieren heute

- Automatisierung,

- First-Party-Daten und

- das Asset-Management

die Konten.

1. So machst Du Deine Google Ads-Kampagnenstruktur fit für KI und Automatisierung

Schaffst Du es, Automatisierung und KI sinnvoll für Dich zu nutzen, kann das Deinen Google Ads zu einer besseren Performance verhelfen.

Im Laufe der Zeit haben sich zwei Ansätze zur Kampagnenstrukturierung als besonders vorteilhaft erwiesen. Beide schaffen es, Automatisierung bestmöglich zu nutzen und möglichst effizient viele wertwolle Performancedaten zu generieren. Dies kann wiederum für eine bessere Kampagnenperformance sorgen.

1. Die Hagakure-Methode

Diese Methode zielt darauf ab, mit Hilfe von Vereinfachung und Konsolidierung Smart Bidding bestmöglich zu nutzen.

Hierbei bündelst Du Deine Keywords in großen und damit datenstarken Anzeigengruppen, anstatt die Anzeigengruppen granular aufzuteilen. Mit dieser Methode kannst Du Googles Machine Learning deutlich einfacher eine ausreichende Menge an Daten liefern.

Idealerweise verwendest Du mit dieser Struktur auch Broad Match Keywords, um relevante Suchanfragen identifizieren und bedienen zu können.

Die Vorteile dieser Struktur:

- Der Verwaltungsaufwand Deiner Kampagnen ist geringer. Statt wertvolle Zeit für granulares Keyword- und Gebotsmanagement aufwenden zu müssen, kannst Du Dich hier viel mehr auf Deine Assets und Creatives konzentrieren.

- Durch die gezielte Nutzung von Automatisierung besteht die Chance auf eine bessere Kampagnenperformance.

- Das Skalieren Deines Accounts wird Dir durch die vereinfachte Struktur deutlich leichter fallen.

- Du kannst durch die Konsolidierung Deiner Kampagnen datenbasierte Entscheidungen treffen und Deine Strategie stetig daran ausrichten. Das wird langfristig dazu führen, dass Dein Google Ads-Account immer besser wird.

Vermutlich ahnst Du es schon, der starke Fokus auf Automatisierung und Smart Bidding erfordert ein ausreichend hohes Werbebudget und damit eine ausreichende Menge an Daten.

Für Werbetreibende mit einem geringen Werbebudget oder einer geringen Anzahl an Conversion-Daten im Google-Ads-Konto ist dieser Ansatz daher nicht geeignet.

2. Full-Funnel-Account-Ansatz

Diese Methode zielt darauf ab, potenzielle Kund*innen über alle Phasen der Customer Journey hinweg anzusprechen. Sie kann Dir dabei helfen, Dein Media Budget zielgerichtet einzusetzen und Deine Anzeigen besser auf die jeweilige Funnel-Phase abzustimmen. Das kann sich positiv auf Deine Conversion Raten auswirken.

Mit der Full-Funnel-Kampagnenstruktur kannst Du Deine Nutzer*innen gezielt in jeder Phase ihrer Customer Journey ansprechen und ihre Bedürfnisse effizient erfüllen.

Für diesen Ansatz ist es wichtig, sich zunächst über die verschiedenen Phasen der Customer Journey bewusst zu werden. Wer im Marketingunterricht aufgepasst hat, wird sich vielleicht noch an die AIDA-Formel (Attention, Interest, Desire und Action) erinnern.

Eine erweiterte Form davon kommt hier zum Einsatz.

Folgende Phasen solltest Du für eine gelungene Kampagnenstruktur beachten:

- Awareness (Top of the Funnel): In dieser Phase möchtest Du Aufmerksamkeit für Dein Produkt oder Deine Brand generieren und die Reichweite erhöhen. Hier können klassische Display-Ads und YouTube-Ads oder Demand-Gen-Kampagnen zum Einsatz kommen, um breite Sichtbarkeit zu generieren.

- Interest (ToFu): Diese Phase gliedert an die Awareness-Phase an. Hier möchtest Du die gewonnene Aufmerksamkeit der Nutzer*innen halten und ihr Interesse wecken. Auch hier finden Display- und YouTube-Ads oder Demand Gen-Kampagnen eine sinnvolle Verwendung.

- Consideration (Middle of the Funnel) Du hast erfolgreich das Interesse Deiner potenziellen Kund*innen geweckt und möchtest sie nun dazu bringen, eine Kaufentscheidung in Erwägung zu ziehen. Idealerweise konzentrierst Du Dich in dieser Phase auf Search- und/oder pMax-Kampagnen, die spezifische Suchanfragen Deiner Nutzer*innen aufgreifen und detaillierte Informationen bieten, um die nächste Phase des Funnels einzuleiten.

- Decision/Conversion (Bottom of the Funnel): In dieser Phase ist es essenziell, die Kaufentscheidung der Nutzer*innen einzuleiten und den Kauf-/Conversionprozess so einfach wie möglich zu gestalten. Idealerweise verwendest Du hier Search-Kampagnen mit einem Fokus auf transaktionalen Keywords und starken CTAs, Shopping- und/oder pMax-Kampagnen.

- Retention: In dieser Phase arbeitest Du daran, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen oder Nutzer*innen, die den Conversion-Prozess abgebrochen haben, zurückzuholen. Hier sind (dynamische) Remarketing-Kampagnen, RLSA oder eine Ausrichtung auf Kundensegmente Deine wirkungsvollsten Hebel. Das funktioniert gut mit Display-, Demand Gen-, Suchnetzwerk- oder Shopping-Kampagnen.

Auch, wenn pMax-Kampagnen theoretisch ebenfalls Remarketing abdecken, solltest Du Dich nicht auf diesen Kampagnentyp allein verlassen, da Du mit anderen Kampagnenformen deutlich gezielter und kontrollierter bestimmte Nutzergruppen ansprechen kannst.

Der Full-Funnel-Account Ansatz hat folgende Vorteile:

Gezielt werben, Budget smart einsetzen, KPIs immer im Blick: So holst Du mit dem Full-Funnel-Ansatz das Maximum aus Deinem Google-Ads-Konto heraus.

Da dieser Ansatz sehr umfangreich ist, bedeutet das allerdings einiges an Zeit- und Vorbereitungsaufwand.

Auch wirst Du deutlich mehr Zeit für das Monitoring und die laufende Optimierung aufwenden müssen.

Darüber hinaus ist hier essenziell, dass Deine Text-Assets und Creatives genau auf die jeweilige Funnel-Phase der Nutzer*innen abgestimmt sind. Das erfordert

- Zeit,

- ein hervorragendes Wissen über Deine Zielgruppe und

- laufendes Testing.

2. Klassische Kampagnenstrukturen, die heute noch sinnvoll sind oder sinnvoll sein können

Trotz aller Automatisierung können klassische Struktur-Ansätze noch sinnvoll sein.

Insbesondere dann, wenn

- Dein Account nicht genügend (Conversion-)Daten generiert,

- Dein Produkt oder Deine Dienstleistung sehr „nischig“ ist,

- Du über ein geringes Media Budget verfügst,

- Du die Kontrolle behalten willst,

- Dein Google-Ads-Konto erst noch erstellt werden muss und Du zunächst eine saubere Basis für eine spätere Skalierung schaffen möchtest,

kann es hilfreich sein, nicht sofort auf Automatisierung zu setzen.

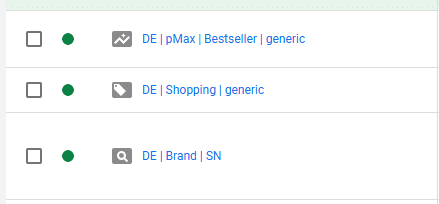

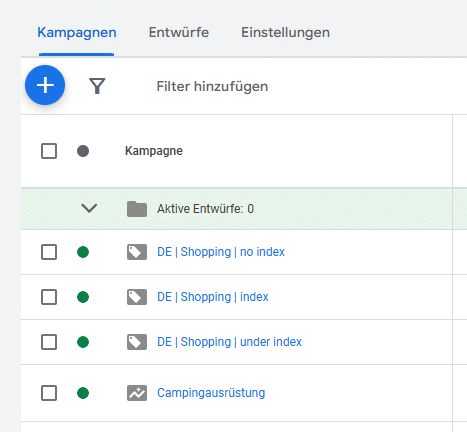

1. Brand vs. Generic

Der Klassiker unter den Kampagnenstrukturen, der auch heute noch absolut sinnvoll ist.

Hierbei trennst Du Deine Kampagnen gezielt nach Markenbegriffen („Brand Keywords“) und allgemeinen Suchbegriffen („Generic Keywords“). Das ist wichtig, weil Nutzer*innen, entsprechend ihrer Phase in der Customer Journey unterschiedliche Informationsbedürfnisse haben, die von Dir gestillt werden müssen.

Nutzer*innen, die generische Suchbegriffe verwenden, befinden sich im Regelfall noch im oberen Funnel. Dahingegen stehen Nutzer*innen, die Deine Brand bereits kennen und entsprechend suchen, häufig schon kurz vor dem Abschluss.

Brand-Traffic bietet in der Regel eine deutlich höhere Konvertierungschance bei gleichzeitig geringeren CPCs und sollte nicht mit dem generischen Traffic vermischt werden.

So kannst Du Deine Kampagnenperformance ungeschönt auswerten, Budgets und Biddings besser aussteuern und/oder Deine Marke vor Brand-Biddings schützen.

Deinen Brand-Traffic vom generischen Traffic zu trennen, ist essenziell, um die verschiedenen Informationsbedürfnisse Deiner Nutzer*innen abzudecken und gleichzeitig eine Verwässerung Deiner Performance-Daten zu verhindern.

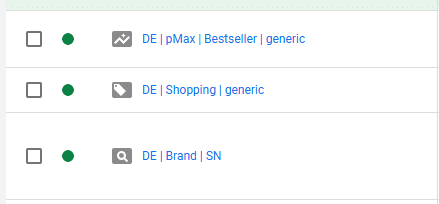

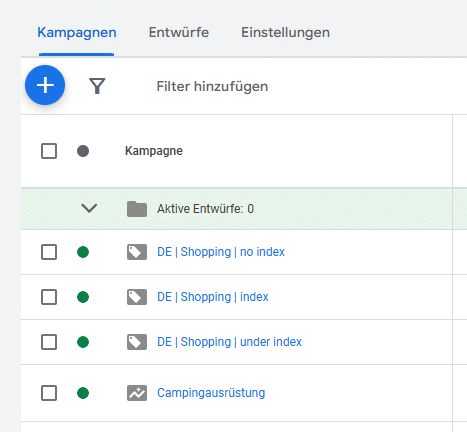

2. Strukturierung nach Produkten/Kategorien

Für E-Commerce-Unternehmen oder Unternehmen mit einem umfangreichen Leistungskatalog bietet sich eine Strukturierung nach Produkten bzw. Produktkategorien an. Dieser Ansatz kann sowohl für Search- als auch für Shopping oder pMax-Kampagnen verwendet werden.

In Search-Kampagnen kannst Du jede Produktkategorie in einer eigenen Kampagne oder Anzeigengruppe abbilden und passende Keywords, Anzeigen und Assets gezielt zuordnen.

Die Umsetzung könnte beispielhaft wie folgt aussehen: Eine Kampagne für Katzenfutter enthält Anzeigengruppen für „Nassfutter“, „Trockenfutter“ oder „BARF“.

Mit Shopping oder pMax kannst Du Deine Kampagnen oder Produkt-/Asset-Gruppen ebenfalls anhand dieser Aufteilung strukturieren. Mögliche weitere Ansätze könnten hier die Aufteilung nach Margen oder Produktperformance, Saisonalität oder spezifischen Sales sein. Insbesondere dann, wenn Dein Sortiment stark variiert oder Du Unterschiede im Kaufverhalten Deiner Zielgruppe beobachtest, kann eine solche Kampagnenstrukturierung sinnvoll sein.

Darüber hinaus sind die granulare Steuerung und die differenzierte Auswertungsmöglichkeit weitere Vorteile. Da dieser Ansatz sehr flexibel ist, lässt er sich unkompliziert mit anderen Strukturierungsmöglichkeiten kombinieren.

Insbesondere E-Commerce-Unternehmen mit einem vielfältigen Sortiment können von einer Strukturierung nach Produktkategorie und Produktperformance profitieren.

3. Strukturierung nach Regionen/Standorten

Für lokal agierende Unternehmen, Filialbetriebe oder Marken mit regional differenziertem Angebot ist eine Strukturierung nach Regionen oder Standorten oft eine sinnvolle Möglichkeit. Hierbei kannst Du Deine Kampagnen basierend auf Regionen, Städten oder Postleitzahlen aussteuern.

Sinnvoll ist das vor allem, wenn:

- Deine Leistungen oder Produkte nur in bestimmten Regionen verfügbar sind.

- Du ein unterschiedliches Nutzerverhalten innerhalb von verschiedenen Regionen bemerkst. (Regionen können sich im Suchverhalten, der Nachfrage oder dem Wettbewerb stark unterscheiden.)

- Du Deine Nutzer*innen individuell je nach Region ansprechen und dadurch die Relevanz steigern möchtest.

Besonders hervorzuheben ist, dass Du mit diesem Ansatz Local Inventory Ads (LIA) ideal zu Deinem Vorteil nutzen kannst. Hierbei handelt es sich um eine Erweiterung von Shopping-Anzeigen, bei der den Nutzer*innen angezeigt wird, ob ein Produkt in einem Geschäft in der Nähe verfügbar ist.

LIA kombinieren Online-Präsenz mit stationärer Verfügbarkeit und sind daher ideal für Einzelhändler*innen geeignet, die mit Google Shopping Ads ihre Ladenbesuche steigern möchten.

Local Inventory Ads finden besonders bei der Strukturierung nach Regionen und Standorten einen nützlichen Platz.

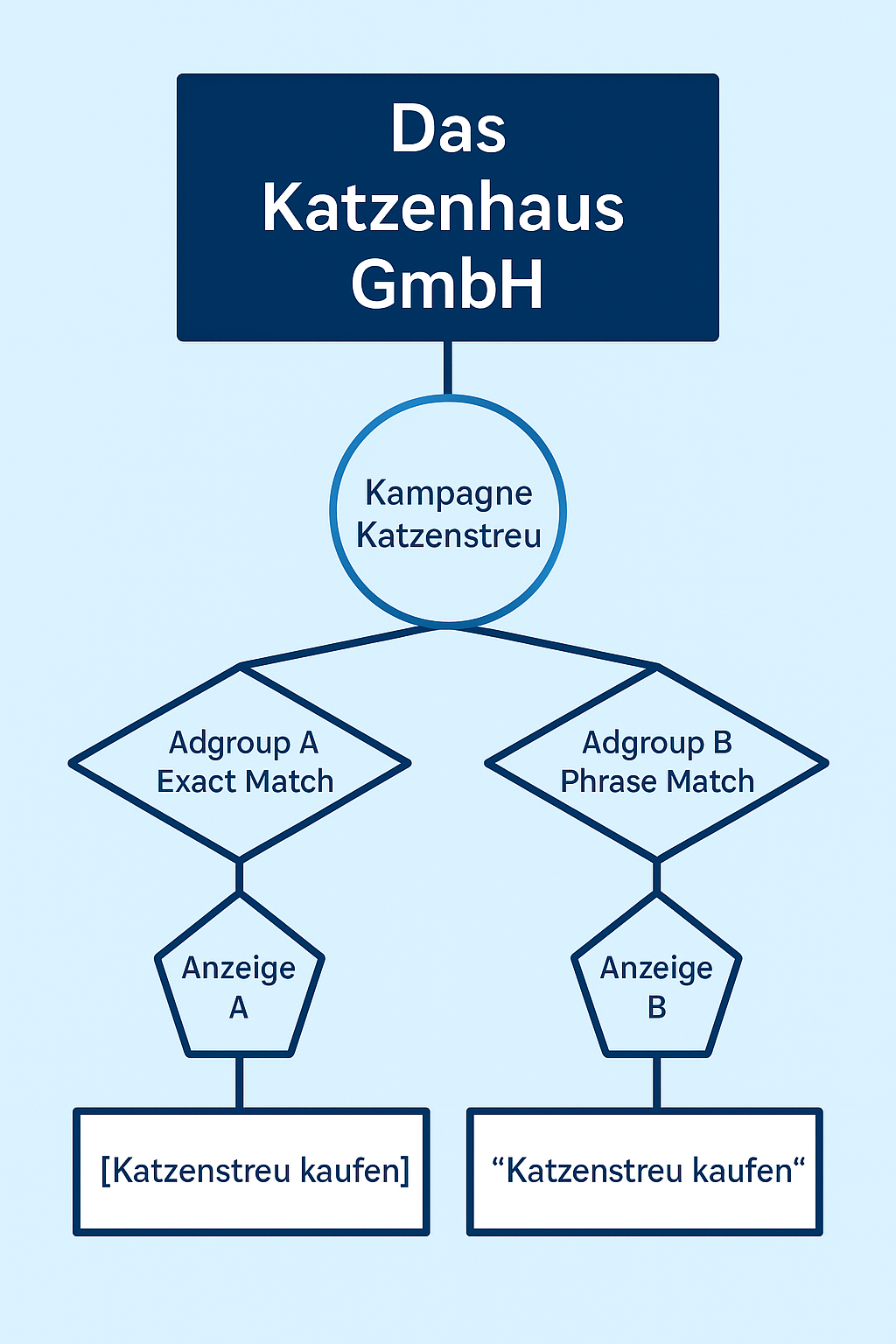

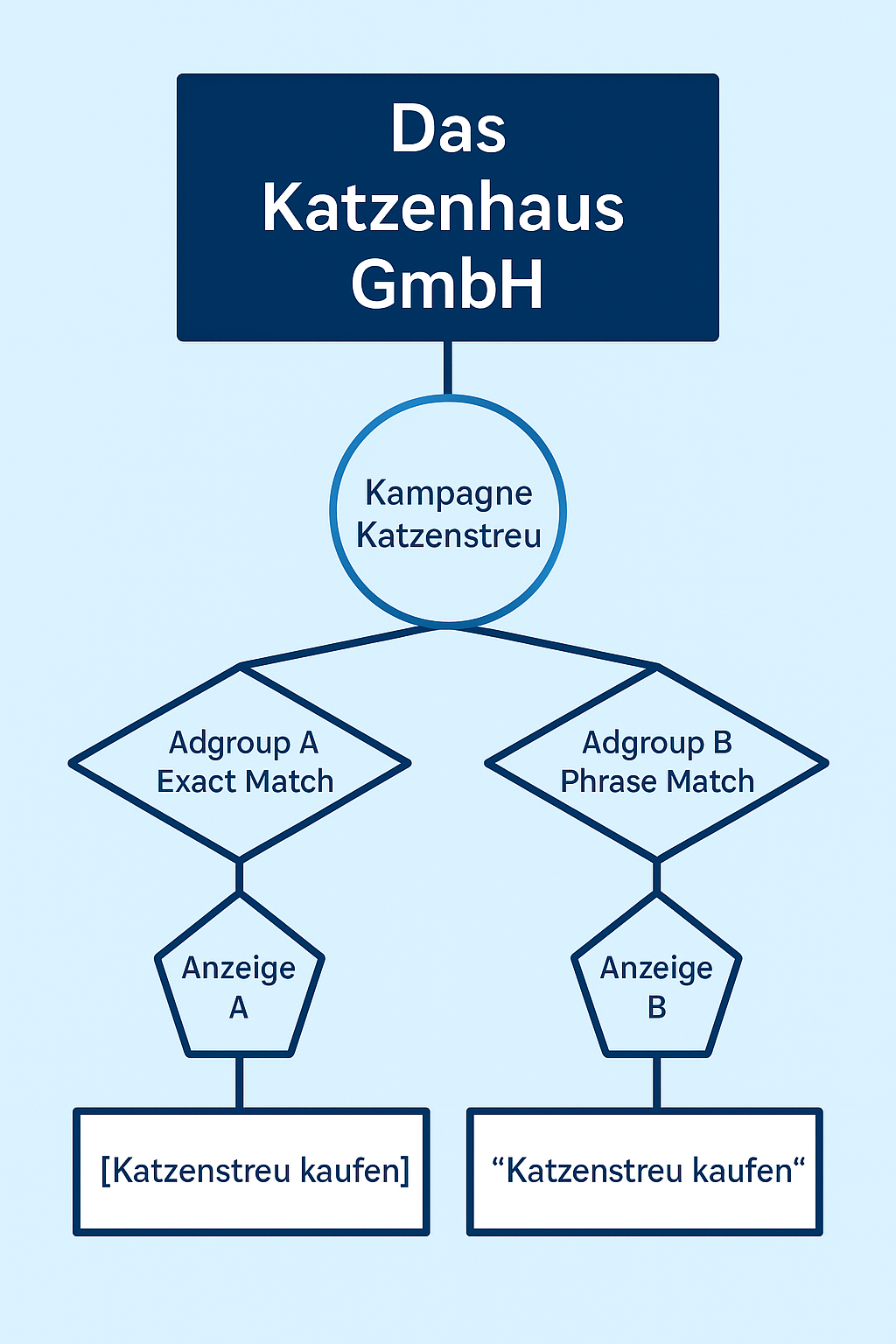

4. Strukturierung nach Keyword-Optionen (Exact, Phrase und Broad)

Bei dieser Struktur unterteilst Du Deine Anzeigengruppen nach Keyword Match Type und erstellst so beispielweise jeweils eine Anzeigengruppe für Exact Match, Phrase Match und ggf. Broad Match.

Ein Beispiel mit der fiktiven Katzenhaus GmbH zeigt vereinfacht, wie eine solche Aufteilung der Anzeigengruppen aussehen könnte.

Struktur nach Match Types: Mehr Kontrolle über Suchanfragen und besseres Anzeigen-Matching.

Dieser Ansatz bietet Vorteile, birgt aber auch einige Stolperfallen:

Mehr Kontrolle hat oft auch ihren Preis.

Für Unternehmen, die die maximale Kontrolle über ihre Keywords behalten möchten, kann dieser Ansatz dennoch weiterhin eine Lösung sein.

5. Single Keyword Ad Group (SKAG)

SKAGs waren lange Zeit eine sehr beliebte Art der Kampagnenstrukturierung, da Du Deine Anzeigen mit dieser Methode so präzise wie möglich auf Dein Keyword-Set ausrichten kannst.

Hierbei wird für jedes Keyword eine separate Anzeigengruppe erstellt. Das sorgt dafür, dass Du für jedes eingebuchte Keyword die passende Anzeige erstellen kannst.

Auch, wenn dieser Ansatz in seiner Urform heute kaum noch zu empfehlen ist, kann er als Basis für Deine Google Ads-Kampagnenstruktur verwendet werden und birgt einige Vorteile:

- Du erreichst die bestmögliche Anzeigenrelevanz und damit einen höheren Qualitätsfaktor.

- Die Kontrolle der Keyword-Gebote wird vereinfacht.

Der Nachteil:

- Der Verwaltungs- und Optimierungsaufwand ist deutlich erhöht.

- Die Skalierung bei einem umfangreichen Keyword-Set ist schwieriger umzusetzen.

- Die Generierung von Daten bei einer hohen Anzahl an Anzeigengruppen wird erheblich langsamer erreicht.

- Google matcht heute auch vermeintlich engere Keyword-Optionen breit. Es kann also passieren, dass trotz Negative-Einbuchungen Keywords in mehreren Anzeigengruppen matchen – damit geht der eigentliche Sinn dahinter verloren.

Googles Algorithmen haben sich stetig weiterentwickelt und sind heute auf einem anderen Stand als noch vor 4 Jahren. Das sorgt dafür, dass in vielen Fällen eine Konsolidierung Deiner Kampagnen und Anzeigengruppen bessere Ergebnisse liefern wird. Nicht zuletzt deshalb, weil jede Kampagne, jede Anzeigengruppe und jede Anzeige ein Mindestmaß an Impressionen generieren muss, um sinnvolle Daten zur Analyse zur Verfügung stellen zu können.

Tipp: Bestehende granulare SKAG-Strukturen kannst Du durch sinnvolle Konsolidierung modernisieren und gleichzeitig dafür sorgen, schneller Daten zur Auswertung Deiner Text-Assets zu generieren.

Können Kampagnenstrukturen je nach Kampagnentyp variieren?

Je nach Kampagnentyp, den Du verwenden möchtest, kann es sinnvoll sein, verschiedene Strukturen innerhalb eines Google-Ads-Kontos zu verwenden, um verschenktes Potenzial zu vermeiden.

Nicht jeder Kampagnentyp nutzt die gleichen Steuerungsprinzipien oder Datenquellen.

Klassisches Beispiel: Suchkampagnen (mit Ausnahme von DSA) sind keywordbasiert, während Shopping- oder Display-Kampagnen produkt- bzw. zielgruppenorientiert funktionieren.

Möchtest Du also verschiedene Kampagnentypen nutzen, empfiehlt es sich, individuelle Strukturierungsansätze zu verwenden, um das Beste aus jeder Kampagne herauszuholen.

Hierbei bestimmen

- Dein Ziel,

- die Steuerungshebel und

- die technische Funktionsweise

die individuelle Strukturierung der Kampagnentypen.

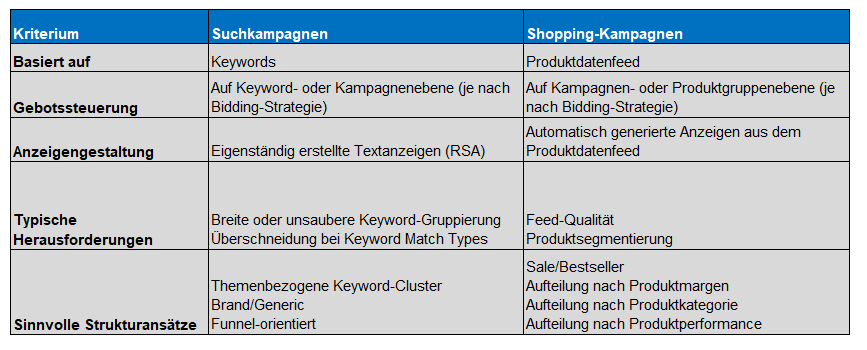

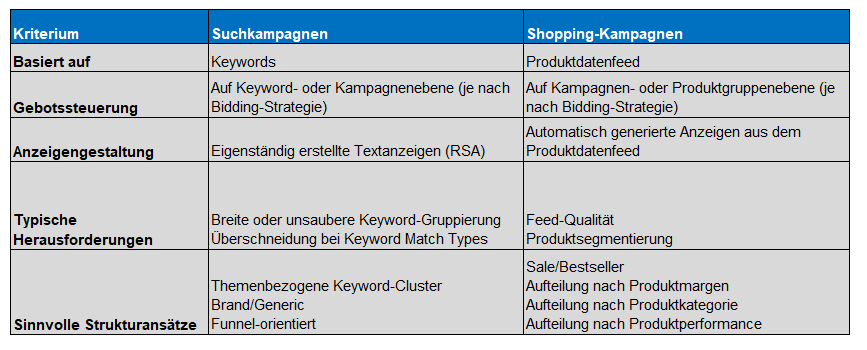

Verschiedene Strukturierungsansätze findest Du beispielhaft für Search- und Shopping-Kampagnen in dieser Tabelle.

Die Kampagnentypen der Tabelle kannst Du unabhängig Deines zur Verfügung stehenden Werbebudgets oder der Datenmenge in Deinem Konto sinnvoll nutzen.

Du hast ein geringes Media Budget oder Dein Konto generiert sehr wenig Daten?

Automatisierung und Smart Bidding bieten einige Vorteile und sind im Laufe der Zeit immer besser geworden. Während Broad-Match-Keywords vor einigen Jahren noch für Kopfschmerzen gesorgt haben, liefern sie heute, vor allem in Kombination mit Smart Bidding, häufig (jedoch nicht immer) gute Ergebnisse. Allerdings benötigt der Algorithmus eine nicht zu unterschätzende Menge an Performancedaten, um funktionieren zu können und damit ein ausreichend hohes Media Budget, um diese Menge an Daten einkaufen zu können.

Kleinere Konten stellt dies vor eine enorme Herausforderung. Google lässt kaum noch Zweifel daran, dass Automatisierung, angereicht mit KI, der „way to go“ ist.

Niedrige Kampagnenbudgets oder Conversion-Zahlen liefern Google allerdings nicht genügend Daten, um optimal lernen zu können.

Kampagnentypen wie pMax oder Demand Gen, die vollautomatisiert laufen und auf eine ausreichende Datenmenge angewiesen sind, können in solchen Accounts schnell zum Geldgrab werden.

Daten sind für den Erfolg Deiner Google Ads-Kampagnen, vor allem mit Blick auf die immer stärkere Integration von Automatisierung durch Google, essenziell.

Was kannst Du also tun, wenn Du zu den Werbetreibenden mit kleineren Accounts gehörst (damit bist Du übrigens nicht allein)?

Gefällt Dir dieser Blogpost? Wenn Du regelmäßig die neuesten Trends im Online Marketing mitbekommen willst, dann abonniere jetzt unseren Newsletter. Über 18.000 Abonnenten vertrauen uns.

Hier geht es zum Anmeldeformular.

- Nutze klassische Kampagnentypen wie Search und Standard-Shopping in Kombination mit einer manuellen Gebotsstrategie, um zunächst Daten zu sammeln.

- Konsolidiere granulare Kampagnen-Setups, anstatt die Impressionen auf zu viele Kampagnen aufzuteilen. So erleichterst Du Googles Algorithmus die Arbeit und erhältst schneller die benötigten Performance-Daten.

- Überladene Keyword-Sets sind nicht mehr zeitgemäß: Reduziere Dein Keyword-Set und verzichte auf redundante Keywords. Die Match Types sind mittlerweile so aufgeweicht, dass Deine Anzeigen dennoch bei relevanten Suchanfragen ausgespielt werden. Sortiere außerdem nicht performante Keywords aus. Das sorgt dafür, dass Deine relevanten Keywords ausreichend Budget erhalten.

- Konzentriere Dich auf Deine Bestseller/Deine wichtigste Dienstleistung und versuche nicht, Dein komplettes Leistungsportfolio über Google Ads zu bewerben.

- Nutze offline Conversion-Importe und achte darauf, dass Dein Tracking sauber aufgesetzt ist.

- Sobald ausreichend Conversion-Daten vorhanden sind, kannst Du schrittweise den Automatisierungsgrad erhöhen. Beginne dazu am besten in einzelnen Kampagnen und nutze Kampagnentests, um die Risiken gering zu halten. Die Kampagnentests sollten ausreichend lange laufen, um eine statistische Signifikanz zu erreichen.

3. Fazit: Wie findest Du die richtige Kampagnenstruktur?

Falls Du gehofft hast, in diesem Blogbeitrag die eine perfekte Struktur für Dein Konto zu finden, werde ich Dich an dieser Stelle enttäuschen müssen. Die Frage nach dem perfekten Ansatz kann hier nur mit „es kommt darauf an“ beantwortet werden.

Die richtigen Fragen helfen Dir dabei, die ideale Google Ads-Kampagnenstruktur für Dein Unternehmen zu finden.

Das musst Du für Deine ideale Google Ads-Kampagnenstruktur beachten:

- Budgethöhe: Je größer Dein Budget und das Volumen Deiner Daten, desto stärker kannst Du auf Automatisierung setzen.

- Wunsch nach Kontrolle: Falls Du die größtmögliche Kontrolle behalten willst, ist ein granularer Aufbau dem Automatisierungsansatz vorzuziehen.

- Unternehmensziele, Branche und Strategie: Welcher Strukturansatz ideal ist, wird maßgeblich von Deinen Unternehmenszielen, der damit zusammenhängenden Strategie und Deiner Branche bestimmt. Ein großer E-Commerce-Shop wird schneller die benötigte Menge an Conversion-Daten erreichen als ein hochspezialisiertes B2B-Unternehmen mit einem sehr nischigen Produktportfolio.

Beachte dabei, dass Du Dich nicht für ausschließlich einen Ansatz entscheiden musst. Oft wirst Du mit hybriden Ansätzen sehr gute Ergebnisse erzielen.

Sei flexibel und etabliere eine Test-Kultur, in der auch Fehler gemacht werden dürfen. Das, was heute noch nicht funktioniert, kann vielleicht in sechs Monaten Deine Kampagnenperformance boosten, während Ansätze, die heute noch funktionieren, morgen vielleicht keine Ergebnisse mehr liefern werden. Überprüfe daher regelmäßig Dein Kampagnen-Setup, aber lasse Dich nicht aus der Ruhe bringen.

So gelingt Dir ein langfristig erfolgreicher Einsatz von Google Ads, der sowohl Googles Automatisierungsziele berücksichtigt als auch Deine individuellen Bedürfnisse optimal erfüllt.

Wenn Du Dir unsicher bist, ob Deine Google Ads-Kampagnenstruktur noch zeitgemäß ist, dann schreib uns gern. Wir werfen gemeinsam einen Blick in Dein Konto und zeigen Dir konkrete Verbesserungspotenziale auf.

Bildnachweis: Titelbild: Adobe / Who is Danny; Bild 2: KI-generiert mit Dall-E, eigene Nachbearbeitung/Seokratie GmbH; Bild 3: Screenshot aus dem Google Ads-Interface; Bild 4: KI-generiert mit Dall-E, eigene Nachbearbeitung/ Seokratie GmbH; Bild 5: Adobe, KI-generiert / Natalia; Bild 6: Adobe / treety; Bild 7: KI-generiert mit Dall-E, eigene Nachbearbeitung/ Seokratie GmbH; Bild 8: Screenshot aus dem Google Ads-Interface; Bild 9: Screenshot aus dem Google Ads-Interface; Bild 10: SERP-Screenshot vom 26.07.2025, 18:00 Uhr; Bild 11: KI-generiert mit Dall-E, eigene Nachbearbeitung/ Seokratie GmbH; Bild 12: KI-generiert mit Dall-E, eigene Nachbearbeitung/ Seokratie GmbH; Bild 13: Eigene Darstellung; Bild 14: Adobe / snn_art; Bild 15: Adobe / Vitaly Krivosheev

Online Marketing & SEO

„Einkauf perfekt? Jep Jep!“: Darum bewirbt ein KI-generierter Mops die Deutschland-Card-App

Der KI-generierte Spot präsentiert auf humorvolle Weise die Vorteile der Deutschland-Card-App.

Der Kampagnen-Spot zeigt eine junge Frau beim gesamten Einkaufsprozess mit der Deutschland-Card App: vom Entdecken von Angeboten, über das eigentliche Einkaufen bis zum Scannen des Bons, um Treuepunkte zu sammeln. Dabei wird sie begleitet von ihrem Mops und einem Jingle mit Ohrwurmpotenzial, der die Vorteile der Deutschland-Card zusammenfasst: „Schnäppchen entdeckt? Jep! Jep! Liste gecheckt? Jep! Jep! Belohn dich echt fett? Jep! Jep!“

Seit Beginn des Jahres positioniert sich Deutschland-Card weniger als klassisches Loyalitätsprogramm, sondern als Commerce-Media-Plattform, die Nutzerinnen und Nutzern personalisierte und relevante Werbung und Angebote liefert. Hintergrund war der Wechsel von Edeka – bis dahin einem der wichtigsten Partner von Deutschland-Card – zu Payback.

Nach Aus bei Edeka

Deutschland-Card positioniert sich als Werbeplattform für Markenhersteller

Die neuen Strategien von Rewe und Edeka bei der Kundenbindung setzen nun auch die Nummer zwei unter den deutschen Vorteilsprogrammen unter Druck. Deutschland-Card gibt jetzt eine strategische Neupositionierung bekannt und will zur Commerce-Media-Plattform für Markenhersteller werden. …

Online Marketing & SEO

Markenführung: So wurde der Airfryer zum neuen It-Piece im Maggi-Marketing

Maggi gehört zu den Produktmarken, die besonders von Nestlés Investitionen in die Markenkommunikation profitieren sollen. Dabei hat der selbst erklärte „Partner to Fresh“ aber auch keine Angst vor Frittiertem. Um junge Zielgruppen für die Traditionsmarke zu begeistern, wettet die Nestlé-Marke jetzt besonders auf einen neuen Food-Trend: den Airfryer.

Es ist kein Geheimnis: Maggi hat speziell bei vielen jüngeren Konsumenten ein Imageproblem. In Zeiten, in der gesunde Ernährung mit Frischeprodukten intensiv diskutiert wird, begegnen sie der Convenience-Marke mit wachsendem Misstrauen. Maggi arbeitet aktiv gegen dieses Image, indem es die eigenen Rezepturen überarbeitet und seine Produktstrategie als „Partner of Fresh“ definiert. Maggi-Produkte sollen künftig den Konsumenten helfen, mehr frische und gesunde Produkte zu konsumieren, indem sie ihre Zubereitung erleichtern.

Mit dem Airfryer als Thema, hofft die Marke ein Thema gefunden zu haben, das auch als Sinnbild für modernes Kochen taugt. Drucktenhengst: „Wir sehen, dass dieses Thema insbesondere die Jüngeren anspricht. Obwohl der Trend zunehmend auch im Mainstream ankommt.“

Maggi Airfryer Nikla.Greta 2025

Die Zahlen zeigen ein starkes Wachstum: In Deutschland sind schon über 30 Prozent aller Haushalte mit einem Airfryer ausgestattet. Bis Ende des Jahres soll der Marktanteil in Deutschland sogar bei 50 Prozent liegen. Der Schönheitsfehler an diesem Trend: Rund 50 Prozent der Besitzer nutzen ihr Gerät nur ein- bis zweimal die Woche für Basisgerichte wie Pommes Frites.

An diesem Punkt will die Marke mit ihrer Kommunikation einsetzen. Drucktenhengst: „Hier ist unsere Aufgabe als Maggi, Inspiration für neue Verwendungsanlässe und Zubereitungsmöglichkeiten zu geben.“ Maggi muss also nicht einmal neue Käufer für das Produkt mobilisieren. Es genügt, wenn es die Gerätebesitzer zu einer höheren Nutzungsfrequenz motivieren kann, sagt die Marketerin: „Es geht nicht darum, die Konsumenten zu bekehren, die keinen haben. Uns geht es darum, die Airfryer-Besitzer zu erreichen und sie mit Lösungen zu unterstützen.“

Dazu bringt die Marke ein breites Portfolio von Mixen an den Start: Neu sind neben dem beworbenen Airfryer Knusperhähnchen-Mix auch ein Airfryer Fajita-Wrap-Mix. Im Abspann der Werbespots werden zwölf weitere klassische Maggi-Fixe beworben, die sich ebenfalls für die Zubereitung im Airfryer eignen. Dazu kommen dann noch 50 Rezeptideen auf der Maggi-Web-Seite.

Die neue Kampagne kombiniert TV mit Online-Videoplattform wie Amazon Prime, Netflix und Youtube. Der TV-Spot läuft unter anderem während der Halbzeitanalyse der NFL, um hier Zuschauer mit einer vermuteten besonders großen Nähe zum Produkt anzusprechen. Dazu kommen Social-Media-Plattformen wie Instagran, Facebook, Tiktok und erstmals Reddit. Auf diesen Plattformen setzt Maggi verstärkt auf Partnerschaften mit namenhaften Content Creatoren und Influencern.

Für die Aussteuerung der Mediastrategie setzt Maggi auf eine datenbasierte Ansprache: So werden über Keyword-Suchen nach Airfryer-Rezepten, gezielt Menschen identifiziert, die bereits mit dem Gerät kochen. Außerdem wirbt Maggi erstmals mit digitalem Out-of-Home-in den Metropolen Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, Leipzig und Dortmund.

Bis Ende Februar 2026 soll die Kampagne in zwei Wellen so insgesamt circa 630 Millionen Bruttokontakte erzielen, schwerpunktmäßig in der Zielgruppe der 18- bis 44-Jährigen.

Online Marketing & SEO

BCG-Umfrage in zehn Ländern: So verändert KI das Kaufverhalten an Black Friday, Cyber Monday und Co

Der bekannte Shopping-Event Black Friday findet in diesem Jahr am 28. November statt. Sowohl im E-Commerce als auch im stationären Handel.

Drei von vier Deutschen wollen dieses Jahr an den Shopping-Events Singles‘ Day (11. November), Black Friday (28. November) oder Cyber Monday (1. Dezember) einkaufen. Fast die Hälfte der deutschen Verbraucher will dafür KI-Tools nutzen, ergab eine Umfrage der Boston Consulting Group.

Über die Studie

Für die „Black Friday Consumer Study 2025“ hat BCG insgesamt 10.240 Verbraucher in zehn Ländern (Deutschland, den USA, Kanada, Australien, Frankreich, der Tschechischen Republik, Großbritannien, Polen, Italien und Dänemark) befragt. In Deutschland haben 1.027 Personen teilgenommen. Die Befragung fand im Oktober 2025 statt.

Verbraucher planen früher und kaufen gezielter

„Das Interesse an guten Angeboten ist in Deutschland zum Jahresende hin ungebrochen, auch wenn die Konsumfreude insgesamt eher verhalten bleibt“, sagt Jessica Distler, Partnerin bei BCG und Co-Autorin des Reports.

Ihren Beobachtungen zufolge kaufen die Verbraucher bewusster und vergleichen stärker, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Deshalb böten Events wie der Black Friday große Chancen für den Handel: „Wer das Momentum nutzt, mit klaren Preisvorteilen überzeugt und gleichzeitig die Marge im Blick behält, kann in dieser Phase gezielt neue Kunden gewinnen.“

Jeder Zweite sucht Wochen vorher

Was Händlern dabei bewusst sein sollte: Mehr als die Hälfte der Deutschen (53 Prozent) plant Schnäppchen-Einkäufe bereits Wochen vor den großen Rabattaktionen und sucht gezielt nach günstigen Angeboten. Auch international zeigt sich dieses Muster: Rund 60 Prozent der Käufer weltweit starten ihre Schnäppchensuche bereits Anfang Oktober oder November.

Täglicher Bedarf und Geschenke im Fokus

Besonders gefragt bei den großen Shopping-Events bleiben Artikel des täglichen Bedarfs: 57 Prozent planen hier feste Ausgaben – genauso viele wie im Vorjahr. Zudem stehen Kleidung (50 Prozent), Elektronik (41 Prozent), Kinderbekleidung und Spielzeug (je 27 Prozent) im Fokus. Gleichzeitig nutzen viele Verbraucher die Rabattaktionen auch für den Geschenkekauf: 58 Prozent wollen Weihnachts- oder Festtagspräsente besorgen.

Inflation und Online-Handel prägen das Verhalten

Steigende Lebenshaltungskosten prägen weiterhin das Konsumverhalten: 81 Prozent der Deutschen sehen in einer langfristigen Inflation ihre größte Sorge, 79 Prozent beobachten mit Sorge die anhaltenden Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie.

Amazon ist Inspirationsgeber Nummer eines

Für einen Großteil der Befragten beginnt die Customer Journey online. Vielen deutschen Verbrauchern bieten vor allem die großen, schon seit langem etablierten Online-Plattformen Inspiration: Die Liste der wichtigsten Kanäle führen Amazon (64 Prozent) und Google (35 Prozent) an – dicht gefolgt von Werbung im Laden (29 Prozent) und sozialen Medien wie Instagram (21 Prozent).

Der hohe Wert bei Amazon erstaunt insofern, als dem weltgrößten Online-Händler seit Jahrzehnten vorgeworfen wird, zu wenig Anregungen für Modeinkäufe zu liefern. In der Folge würden die meisten Verbraucher auf der Plattform Bekleidungsprodukte kaufen, die sie schon gut kennen und/oder nachbestellen müssen, weil sie verschlissen sind, zum Beispiel T-Shirts, Hosen und Socken.

Künstliche Intelligenz spielt dafür eine immer wichtigere Rolle: 17 Prozent der deutschen Verbraucher nutzen sie bereits und weitere 29 Prozent planen, bei den großen Einkaufsevents Ende des Jahres KI-Tools wie Chat GPT für sich recherchieren zu lassen. Besonders gerne greifen sie dabei auf die Möglichkeiten zurück, mittels KI verschiedene Produkte zu vergleichen (47 Prozent), die besten Angebote zu finden (41 Prozent) oder Geschenkideen zu bekommen (40 Prozent).

KI verändert die Erwartungen an den Handel

„KI schafft eine neue Generation informierter, anspruchsvoller Konsumentinnen und Konsumenten, die sofortige und individuell zugeschnittene Antworten erwarten“, so Distler. Für den Einzelhandel bedeute dies, dass „der Wettbewerb künftig nicht nur über den Preis geführt wird, sondern über Sichtbarkeit und Präzision innerhalb KI-getriebener Ökosysteme“.

Hinzu komme, dass KI-gestützte Systeme Preise, Werbung und Empfehlungen in Echtzeit optimierten. Wichtig sei dabei jedoch stets, die von KI generierten Inhalte zu prüfen und über alle digitalen Kanäle hinweg konsistente Produktinformationen bereitzustellen. „Nur so lassen sich Ranking-Verluste vermeiden und Vertrauen bei den Verbrauchern stärken“, betont Düster.

Mehr als die Hälfte der deutschen Verbraucher unter 44 Jahren will Generative KI in der Zukunft mehr nutzen. Zum Vergrößern bitte Bild anklicken.

Deutsche Verbraucher planen in diesem Jahr, rund 340 Euro (395 Dollar) auszugeben – genauso viel wie im Vorjahr. Damit liegen sie im internationalen Vergleich im Mittelfeld, während der weltweite Durchschnitt bei 460 Dollar liegt.

Junge Zielgruppen geben mehr aus

Besonders die Millennials und die Generation Z wollen mit durchschnittlich 360 Euro am meisten ausgeben, während die Baby Boomer durchschnittlich 263 Euro planen und damit am sparsamsten sind. Ein Preisnachlass von rund 33 Prozent gilt dabei als Richtwert für ein gutes Angebot – ähnlich wie schon 2024. Dies gilt insbesondere für Kleidung und Kosmetik.

Auch ein kostenloser oder vergünstigter Versand ist mehr als einem Drittel der Verbraucher (36 Prozent) wichtig. Flexible Zahlungsoptionen spielen hingegen eine vergleichsweise eher untergeordnete Rolle: Nur jeder dritte Deutsche will sie während der Jahresendverkäufe nutzen, weltweit sind es 40 Prozent.

In der Generation Z zeigt sich dagegen eine deutlich höhere Bereitschaft, die sofortige Zahlung aufzuschieben: Fast die Hälfte (48 Prozent) greift bereits auf solche Angebote zurück oder plant dies.

Dieser Text erschien zuerst auf www.textilwirtschaft.de.

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events