Künstliche Intelligenz

Top 10: Die besten günstigen In-Ear-Kopfhörer im Test – richtig gut ab 30 Euro

Audio-Technica ATH-SQ1TW

Mit den ATH-SQ1TW bringt Audio-Technica ordentliche TWS-In-Ears mit starkem Lifestyle-Fokus für kleines Geld auf den Markt. Warum das Konzept am Ende nicht ganz überzeugt, verraten wir im Testbericht.

- guter Sound

- hoher Style-Faktor

- hochwertige Verarbeitung

- keine Begleit-App

- nur SBC und Bluetooth 5.0

- verwirrende erste Einrichtung

Earbuds Audio-Technica ATH-SQ1TW im Test: Richtig guter Sound für 75 Euro

Mit den ATH-SQ1TW bringt Audio-Technica ordentliche TWS-In-Ears mit starkem Lifestyle-Fokus für kleines Geld auf den Markt. Warum das Konzept am Ende nicht ganz überzeugt, verraten wir im Testbericht.

Nicht wenige sehen Kopfhörer mittlerweile auch als eine Art Mode-Accessoire, das den persönlichen Look ergänzen oder zumindest unterstreichen soll. Entweder auffällig über vergleichsweise bullige Bügelkopfhörer, wie etwa die Beats Studio 3 Wireless (Testbericht) – oder eben dezent über filigrane In-Ears. Zu den wichtigsten Lifestyle-Kopfhörer-Merkmalen zählen ein schickes Design und eine möglichst breit gefächerte Auswahl an Farbvarianten. Ach ja, und gut klingen soll er natürlich auch!

Genau für dieses Business hat sich Audio-Technica nun den ATH-SQ1TW ausgedacht, der die klassischen Lifestyle-Kriterien mit Bravur erfüllen soll. Und ja: Er schaut toll aus, zeigt sich in vielen Farben, klingt überraschend gut und kostet nicht die Welt. In unserem Test zeigt sich allerdings auch, dass das nur die halbe Miete ist und mit ihm auch einige Abstriche einhergehen – inklusive Frust-Potential. Hier zeigen wir die Bestenliste In-Ears bis 100 Euro. Ansonsten lohnt sich ein grundlegender Blick in die Themenwelt True-Wireless-Kopfhörer oder in unsere Top 10 der besten ANC-In-Ears.

Design und Tragekomfort

Eines muss man Audio-Technica lassen: Beim Produkt-Design haben sie so einiges auf dem Kasten und lassen hier auch gerne mal die Muskeln spielen. Entweder über ausgefallene Optik oder besondere Materialien – oder beides. Im Falle des ATH-SQ1TW hat sich das japanische Unternehmen mit Hauptsitz in Tokio allein auf eine außergewöhnliche Designsprache konzentriert. Denn das Spiel mit den quadratisch-kubischen Formen sowie den glänzenden und matten Oberflächen sticht nicht nur ins Auge, sondern kaschiert auch gut die volle Kunststoff-Dröhnung. Mit Blick auf den Preis von rund 75 Euro wurde hier erstklassige Arbeit geleistet. Nicht nur bei den In-Ears, sondern auch beim Ladecase. Gleiches gilt für die Verarbeitungsqualität.

An Farbvarianten stehen insgesamt sechs zur Auswahl: Neben klassischem Schwarz oder Weiß gibt es die In-Ears samt farblich passender Ladebox auch in knalligem Blau oder Goldgelb sowie in einem Mix aus Rosa und Brauntönen. Unser persönlicher Favorit ist die bunteste Version mit rot, blau und weiß eingefärbten Elementen. Très chic!

Beim Tragekomfort schaut es hingegen sehr durchwachsen aus: Wenn ein Hersteller schon mit einem beigelegten Zettel veranschaulichen muss, wie seine In-Ears genau eingesetzt werden, verheißt das nichts Gutes. Und selbst die Anleitung wirft zu Beginn eher Fragen auf, als Antwort zu liefern. Besonders verwirrend ist dabei das vorstehende Element an den Buds, das wie ein Flügel zum Einhaken in der Ohrmuschel aussieht – aber genau dafür offenbar gar nicht gedacht ist. Nach langem Herumprobieren vor dem Spiegel, auch mit unterschiedlichen Aufsätzen, dann die Überraschung: Die Ohrstecker sitzen mit jeweils nur 5,2 Gramm Gewicht unerwartet fest im Ohr und sind dank IPX4-Zertifizierung auch für leichten (Outdoor-)Sport geeignet. Allerdings bohren sie sich für den nötigen Halt auch weit in den Ohrkanal, was auf Dauer unangenehm sein kann.

Darüber hinaus kommt schnell ein gewisser Frust beim Wechseln der Gummiaufsätze auf: Noch nie hat uns das Aufziehen so viel Kraft und Fummelarbeit gekostet wie bei diesen Buds. Je kleiner der Aufsatz, desto schwieriger wird es – man wünscht sich direkt auch hierfür eine Art Anleitung. Vielleicht gibt es ja einen besonderen Kniff, den wir nicht gefunden haben? Wir bleiben jedenfalls ratlos zurück.

Hier im Preisvergleich zeigen wir die beliebtesten Bluetooth-Earbuds unter 100 Euro:

Ausstattung und Bedienung

Zu Earbuds und Ladebox gesellen sich an Zubehör ein 30 Zentimeter langes USB-Kabel (USB-A auf USB-C) sowie eine Auswahl an Ohrstöpseln in insgesamt vier unterschiedlichen Größen. Sobald ein Ohrstecker aus dem Case genommen wird, kann gekoppelt werden. Eine Begleit-App, über die Anpassungen vorgenommen oder zusätzliche Features aktiviert werden können, gibt es indes nicht. Ein echtes Manko, zumal Audio-Technica eine App im Store führt, die den ATH-SQ1TW jedoch nicht unterstützt.

Sicher wird dieser Umstand auch seine Freunde finden. Jedes Mal das Smartphone in die Hand nehmen und die App starten, um besondere Features zu aktivieren, die nur dort zu finden sind: Das kann lästig sein. Beim ATH-SQ1TW hingegen wird wirklich alles über die Touch-Steuerung geregelt, die ein wenig komplex ausfällt, aber nach etwas Übung immer noch gut von der Hand geht. Nur an der Sensibilität hätte man noch schrauben können, denn beim Einsetzen oder Arretieren der Earbuds werden ständig Touch-Kommandos erkannt und ausgeführt. Super nervig. Eine Möglichkeit, One-Tip-Befehle zu deaktivieren, wäre hier wünschenswert gewesen.

Technik und Akkuleistung

Der Minimalismus bei Ausstattung und Bedienung zieht sich auch durch die Technik: An der dynamischen 5,8-mm-Membran gibt es nichts zu beanstanden. Im Gegenteil, aber dazu gleich mehr. An besonderen Features finden sich nur eine Hear-Through-Funktion, ein Low-Latency-Modus sowie Fast-Pairing für Android.

Äußerst flach stapelt Audio-Technica schließlich mit Bluetooth 5.0 und dem Basis-Codec SBC. Hier gibt es Konkurrenz auf gleichem Preisniveau, die Bluetooth 5.2 und zumindest einen hochwertigen Codec wie aptX, LDAC oder AAC an Bord haben – zum Beispiel die Honor Earbuds 2 Lite (Testbericht). Auf gängige Features wie ANC, Equalizier oder Wireless Charging verzichtet der ATH-SQ1TW ebenfalls.

Was die Akkuleistung anbelangt, zeigen sich gute Werte: Laut Hersteller halten die In-Ears bis zu 6,5 Stunden durch. Über die Ladebox sind insgesamt rund 20 Stunden Spielzeit möglich. Das deckt sich grob mit unserer Erfahrung aus dem Praxistest.

Klangqualität

Wir haben es schon angedeutet: Dafür, dass der ATH-SQ1TW lediglich mit dem SBC-Codec arbeitet, setzt sich der 5,8-mm-Treiber im Ohr gut in Szene. Unsere anfängliche Befürchtung, durch das Fehlen von App, Equalizer und Presets gibt’s nur ein aufgezwungenes Klang-Kauderwelsch, zeigt sich als unbegründet. Egal, in welches Musik-Genre wir reinhören: Es klingt nie verzogen, überlagernd oder gar unnatürlich. Der Sound ist im Rahmen seiner Möglichkeiten stets angenehm klar, mit leichter Bassbetonung. Vereinfacht gesagt: perfekt abgemischt für alle Querbeet-Hörer, die sich nicht mit Sound-Tuning beschäftigen wollen. In-Ears einstecken, auf Play drücken und genießen. In diesem Punkt bietet der Kopfhörer auf seine Art einen echten Mehrwert, der beeindruckt.

Dazu profitieren die ATH-SQ1TW von einer guten passiven Grundabschirmung, die auch beim Telefonieren dienlich sein könnte, um sein Gegenüber in lauter Umgebung besser zu verstehen. Allerdings schaltet sich hier automatisch die Sidetone-Funktionalität ein, die bei Gesprächen die eigene Stimme samt Umgebungsgeräusche einspielt. Das kann Fluch und Segen zugleich sein – je nachdem, in welcher Umgebung man sich gerade befindet. Generell geht die Sprachqualität an ruhigen Plätzen aber in Ordnung.

Preis

Die Preisempfehlung von Audio-Technica für den ATH-SQ1TW liegt bei 89 Euro. Auf dem Markt ist er zum Testzeitpunkt auch gelegentlich für unter 75 Euro zu finden.

Fazit

Durch die fummeligen Probleme beim ersten Einsetzen und Anpassen vermittelt der Audio-Technica ATH-SQ1TW den Eindruck, dass wir es hier mit einer zickigen Diva zu tun haben, die gerne mal Theater macht, am Ende dann aber doch souverän abliefert. Auf der einen Seite ist das irgendwie sympathisch, denn hat man den Dreh erst einmal raus, breiten sich der Genuss und das schöne Gefühl aus, sich um kein Feintuning kümmern zu müssen. Das ist durchaus etwas Besonderes.

Andererseits darf nicht unter den Tisch gekehrt werden, dass Bluetooth 5.0, SBC und die fehlende Begleit-App heutzutage einfach zu wenig sind und die Konkurrenz hier bessere Technik zu bieten hat. Wer über die genannten Mankos jedoch hinwegsehen kann und sich In-Ears für den Alltagsgebrauch wünscht, die ohne Zutun guten Sound bieten und einfach performen, kann zugreifen.

Künstliche Intelligenz

Waveguides erklärt: So funktioniert das Display in Smart Glasses und AR-Brillen

Waveguides oder Wellenleiter, wie man sie auf Deutsch nennt, kann man sich als Bahnen vorstellen, die Licht, Radiowellen oder Schall gezielt von einem Ort zum nächsten führen. Die Waveguide-Displays in Smart Glasses und AR-Brillen sind eine spezielle Form von Waveguides, die für die präzise Führung von Licht entwickelt wurden. Daher spricht man in diesem Zusammenhang auch von optischen Waveguides.

Optische Waveguides sind eine weitverbreitete Form von Wellenleitern: In Gestalt von Glasfasernetzen etwa bilden sie die Grundlage für das Internet und die moderne Telekommunikation. Während Glasfasern kabelartig und biegsam sind und moduliertes Infrarotlicht über weite Strecken transportieren, sind die optischen Waveguides in Smart Glasses und AR-Brillen flach und starr und leiten sichtbares Licht über wenige Zentimeter direkt ins Auge.

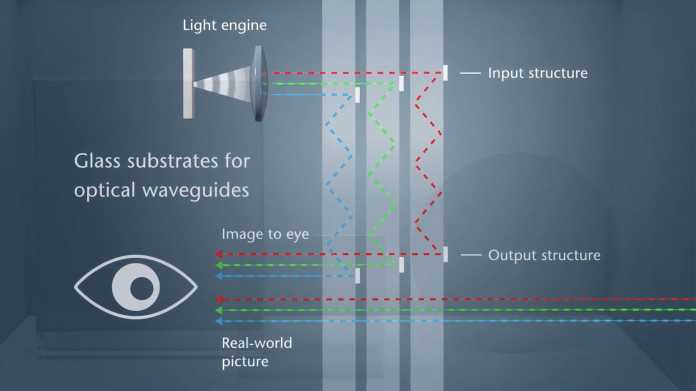

So funktionieren Waveguide-Displays

Ein Waveguide-Brillendisplay besteht im Wesentlichen aus zwei Bausteinen: der Light Engine, die meist im vorderen Bereich des Brillenbügels nahe dem Scharnier sitzt, und dem Waveguide selbst, der die Linse oder einen Teil dieser bildet.

Die Light Engine hat zwei zentrale Funktionen: Zum einen liefert sie die Lichtquelle und erzeugt ein winziges Bild mithilfe eines Mikrodisplays, wobei je nach Produkt unterschiedliche Technologien wie LCoS, Micro-OLED oder MicroLED zum Einsatz kommen. Zum anderen richtet sie die Lichtstrahlen aus und führt sie im erforderlichen Winkel in den Waveguide ein.

Der Waveguide selbst besteht aus einem Substrat mit möglichst hohem Brechungsindex. Meist handelt es sich um speziell angefertigtes Glas oder Kunststoff. Der Waveguide hat drei wichtige Aufgaben: Er koppelt das Licht der Light Engine ein, führt es entlang der Linse an seinen Bestimmungsort und koppelt es dort wieder aus, sodass es gezielt ins Auge des Brillenträgers gelangt.

Auf dem Bild gut zu sehen: Beidseitige Light Engines und Waveguides.

(Bild: Schott)

Auf seinem Weg durch den Waveguide bleibt das Licht durch ein physikalisches Phänomen namens Totalreflexion im Substrat eingeschlossen und bewegt sich darin wie in einem Spiegelkorridor. Totalreflexion tritt auf, wenn Licht aus einem Medium mit höherem Brechungsindex (Waveguide-Substrat) auf ein Medium mit niedrigerem Brechungsindex (meistens Luft oder eine umgebende Trägerlinse aus Glas oder Kunststoff) trifft. Ob es im Substrat bleibt, hängt vom Einfallswinkel ab: Überschreitet dieser den sogenannten kritischen Winkel, wird das Licht vollständig reflektiert. Je größer der Unterschied zwischen den Brechungsindizes ist, desto größer ist auch der Winkelbereich, in dem das Licht im Substrat gehalten werden kann. Dadurch verbessert sich die Effizienz der Lichtführung, und die Waveguides können dünner und kompakter konstruiert werden.

Beim Auskoppeln des Lichts schließlich wird das ursprünglich winzige Bild der Light Engine vom Waveguide aufgefächert und erzeugt so den Eindruck einer im Raum schwebenden Bildfläche, die kleinere oder größere Teile des Sichtfelds füllt.

Letzten Endes muss ein Waveguide-Display zweierlei leisten: Es führt künstliches Licht gezielt ins Auge und damit ins Sichtfeld, während es zugleich natürliches Licht durch seine Oberfläche passieren lässt, sodass die Umgebung sichtbar bleibt. Aus der Kombination beider Lichtquellen ergeben sich digitale Einblendungen, die die physische Welt überlagern und erweitern.

Das Funktionsprinzip eines Diffractive Waveguide: Einkopplung, Führung und Auskopplung des Lichts bei gleichzeitiger Transparenz zur Außenwelt.

(Bild: Schott)

Die Transparenz ist eine entscheidende Eigenschaft: Sie unterscheidet Waveguide-Displays von klassischen Displays in Mixed-Reality-Headsets wie der Meta Quest 3 oder Apple Vision Pro. Dort sitzt ein LCD- oder OLED-Bildschirm direkt vor den Augen, der den Blick auf die Außenwelt vollständig blockiert. Das reale Umfeld wird von Kameras aufgenommen und als Videobild wiedergegeben: eine Technik, die „Passthrough“ genannt wird und sich grundlegend vom „Seethrough“ optischer Display-Systeme wie Waveguides unterscheidet. Schaltet sich ein Mixed-Reality-Headset aus, sitzt man im Dunkeln. Fällt dagegen ein Waveguide-Display aus, bleibt die Umgebung weiterhin sichtbar. Die Lichtdurchlässigkeit kann jedoch von Waveguide zu Waveguide variieren.

Es gibt unterschiedliche Waveguide-Displays

Es gibt verschiedene Arten von Waveguides, die sich primär darin unterscheiden, wie sie Licht ein- und auskoppeln. Die häufigste Sorte sind Diffractive Waveguides, die das Licht der Light Engine mithilfe von ins Waveguide-Substrat eingeprägten Nanostrukturen beugen („Diffraction“ ist das englische Wort für Beugung). Diffractive Waveguides kommen in vielen bekannten Geräten wie Hololens, Magic Leap, den aktuellen Snap Spectacles sowie Metas Orion-Prototyp zum Einsatz.

Eine weitere, im Aufkommen begriffene Art von Waveguide-Display sind Geometric Reflective Waveguides, deren Entwicklung maßgeblich vom Waveguide-Pionier Lumus vorangetrieben wird. Diese Sorte von Waveguide kommt in der Meta Ray-Ban Display zum Einsatz. Ihren Namen tragen diese Waveguides, weil sie auf klassischen geometrischen Lichtwegen mit Spiegeln und Prismen basieren, im Gegensatz zu Diffractive Waveguides, die das Licht durch Beugung lenken. Statt Nanostrukturen leiten hier Schichten semitransparenter Spiegelchen das Licht ins Auge. „Die Bildqualität ist über die geometrische Anordnung dieser Spiegelchen definiert“, erklärt Rüdiger Sprengard, Head of Augmented Reality beim deutschen Spezialglashersteller und Lumus-Partner Schott, der Waveguides beider Arten fertigt.

In der Meta Ray-Ban Display lässt sich die erste Spiegelreihe noch erkennen, die restlichen bleiben unsichtbar.

(Bild: Lumus / Meta)

Beide Waveguide-Sorten erfordern unterschiedliche Fertigungsprozesse mit jeweils eigenen Herausforderungen, die die Ausbeute beeinträchtigen können. Bei Diffractive Waveguides müssen Strukturen im Nanometerbereich über linsenartige Flächen hinweg mit nahezu null Defekten eingeprägt werden. Geometric Reflective Waveguides wiederum erfordern ein äußerst präzises Beschichten und Anordnen halbspiegelnder Oberflächen auf Glas, wobei schon kleinste Abweichungen Helligkeitsunterschiede oder Farbstörungen verursachen können.

Ein schematischer Vergleich zwischen Diffractive und Geometric Reflective Waveguides.

(Bild: tobe)

Lange war unklar, ob Geometric Reflective Waveguides überhaupt jemals in großen Stückzahlen produziert werden können. Inzwischen hat Schott die Serienfertigung gemeistert. Und laut Metas Technikchef Andrew Bosworth ist es Schott, das die Waveguides für die Meta Ray-Ban Display in Malaysia fertigt.

Licht beugen oder reflektieren: Stärken und Schwächen

Die Vor- und Nachteile der beiden Waveguide-Sorten lassen sich gut an Metas Brillenmodellen ablesen. Vor einem Jahr präsentierte Meta den technisch eindrucksvollen AR-Brillenprototyp Orion, der Diffractive Waveguides nutzt. Diesen Monat folgte die Ankündigung der marktreifen Smart Glasses Meta Ray-Ban Display, die stattdessen auf ein Geometric Reflective Waveguide setzt. Hat Meta binnen eines Jahres die Waveguide-Sorte gewechselt? Keineswegs, denn die Modelle gehören unterschiedlichen Produktkategorien mit jeweils eigenen Anforderungen an.

Orion stellt den Versuch dar, eine vollwertige AR-Brille mit möglichst schlankem Formfaktor zu entwickeln: Sie bietet ein besonders weites Sichtfeld für digitale Einblendungen, kann die Umgebung räumlich erfassen und digitale Objekte darin verankern. Neben Blick- und Handerfassung ist sie potenziell auch in der Lage, 3D-Grafik anstelle bloßer Bildflächen darzustellen. Bis zur technologischen und kommerziellen Reife von Metas AR-Vision dürften allerdings noch ein paar Jahre vergehen.

Das Diffractive Waveguide in Meta Orion ermöglicht ein weites Sichtfeld.

(Bild: Meta)

Mit der Meta Ray-Ban Display verfolgt Meta derweil ein bescheideneres Ziel: Die bislang displaylosen Smart Glasses der Marke Ray-Ban Meta werden um eine kleine Anzeige im rechten Auge erweitert, die verschiedene Funktionen erfüllt. Sie blendet etwa Antworten des KI-Assistenten Meta AI ein, zeigt Nachrichten aus Whatsapp, Messenger und Instagram an, dient als Sucher für Fotos und Videos und unterstützt Nutzer mit visueller Navigation.

Die Meta Ray-Ban Display bietet ein Heads-up-Display (HUD) statt eines weiten AR-Sichtfelds. Die digitale Anzeige erscheint im Raum vor dem Nutzer, nicht auf der Linse, wie auf dem Bild dargestellt.

(Bild: Meta)

Eine der Stärken von Diffractive Waveguides ist, dass sie ein besonders weites Sichtfeld ermöglichen, weshalb Meta bei Orion auf diese Waveguide-Sorte setzte. Bei Diffractive Waveguides spielt der Brechungsindex des Substrats eine zentrale Rolle: Je höher er ist, desto größer kann das digitale Sichtfeld ausfallen. Mit einem Waveguide-Substrat aus Siliziumkarbid statt Glas erreicht Orion ein für diesen Formfaktor ungewöhnlich weites Sichtfeld von 70 Grad. Das entspricht einer rund 16-mal so großen digitalen Projektionsfläche im Vergleich zur Ray-Ban Meta Display. Gleichzeitig reduziert Siliziumkarbid eine der größten Schwächen von Diffractive Waveguides: die wellenlängenabhängige Lichtbeugung, die häufig Farbverzerrungen und Regenbogeneffekte verursacht. Der Haken: Siliziumkarbid ist in der Herstellung so aufwendig, dass eine Kommerzialisierung derzeit nicht infrage kommt.

Da für die Ray-Ban Meta Display ohnehin kein großes Sichtfeld vorgesehen ist, fiel Metas Wahl auf ein Geometric Reflective Waveguide, das günstiger herzustellen ist und in anderen Leistungsbereichen Vorteile bietet. Diese Art von Waveguide nutzt semitransparente Spiegel, die das Licht nahezu verlustfrei und unabhängig von der Wellenlänge reflektieren. Dadurch erreicht das Waveguide-Display eine deutlich höhere Bildqualität, Helligkeit und Effizienz als Diffractive Waveguides und ermöglicht so ein Smart-Glasses-Display, das einige Stunden nutzbar ist und auch im Freien bei hellem Tageslicht sichtbar bleibt.

Das Geometric Reflective Waveguide der Meta Ray-Ban Display eignet sich für den Einsatz im Freien.

(Bild: Meta)

Ein weiterer Vorteil des Geometric Reflective Waveguide ist, dass das Display für Außenstehende kaum sichtbar ist. Diffractive Waveguides erzeugen dagegen oft störende Reflexionen nach außen, die den Blickkontakt beeinträchtigen können. „Das Problem ist, dass diese Waveguides nicht richtungsselektiv sind. Die wollen genauso viel Bild zur Außenwelt schicken wie ins Auge. Die Spiegelchen [der Geometric Reflective Waveguides] hingegen haben ganz wenig Reflexionen zur Welt hin“, sagt Sprengard und bezeichnet diesen Umstand als ein „Geschenk der Natur“.

Für Sprengard ist noch offen, welche Art von Waveguide sich am Ende durchsetzen wird. Fest steht jedoch, dass sich beide Technologien weiterentwickeln werden. Substrate mit höherem Brechungsindex und neue, präzisere Prägungstechniken aus der Halbleiterfertigung könnten die Schwächen von Diffractive Waveguides verringern, während Geometric Reflective Waveguides beim Sichtfeld aufholen werden, da dieses hier weniger stark vom Brechungsindex abhängt. Lumus hat bereits angekündigt, im nächsten Jahr ein neues Waveguide-Design vorzustellen, dessen Sichtfeld mit Orion konkurrieren könnte. Abseits von Waveguides wird zugleich an leistungsfähigeren Light Engines gearbeitet, dem zweiten Baustein von Waveguide-Brillendisplays.

heise online XR-Briefing abonnieren

Jeden zweiten Montag, liefern wir Ihnen die wichtigsten Entwicklungen der XR-Branche. Damit Sie alles im Blick behalten.

E-Mail-Adresse

Ausführliche Informationen zum Versandverfahren und zu Ihren Widerrufsmöglichkeiten erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Neben Diffractive und Geometric Reflective Waveguides gibt es weitere Sorten von Waveguide-Displays. Sollten Smart Glasses wie die Ray-Ban Meta Display erfolgreich sein, könnte das die Forschung und Entwicklung beschleunigen und die Entstehung von neuen Arten und Unterarten vorantreiben. Zwar existieren auch ganze andere Display-Ansätze wie Birdbath-Optik, doch Waveguides gelten derzeit als die vielversprechendste Technologie, um alltagstaugliche Smart Glasses und AR-Brillen Wirklichkeit werden zu lassen.

Dass die Technologie nach vielen Jahren endlich marktreif wird und Verbraucher erreicht, sieht Sprengard als wichtigen Meilenstein: „Das ist der Anfang von etwas, das die Art und Weise, wie wir Unterhaltungselektronik im Alltag benutzen, verändern wird.“

(tobe)

Künstliche Intelligenz

Russischer Tanker unter Drohnen-Verdacht geentert

Die französische Marine hat den unter der Flagge Benins fahrenden Öltanker Boracay geentert und zwei hochrangige Besatzungsmitglieder festgenommen. Das 244 Meter lange Schiff gehört zur sogenannten russischen Schattenflotte und steht im Verdacht, mit den mysteriösen Drohnenflügen über dänischen Flughäfen in Verbindung zu stehen. Wie die französische Staatsanwaltschaft nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, wurden der Kapitän und sein Erster Offizier in Gewahrsam genommen.

Laut Schiffsverfolgungsdaten lag die Boracay vom 22. bis 25. September vor der dänischen Küste – exakt im Zeitraum der Drohnensichtungen über militärischen Einrichtungen und Flughäfen. In dieser Zeit wurden in Dänemark wiederholt Drohnen über kritischer Infrastruktur beobachtet, was zur vorübergehenden Sperrung mehrerer Airports führte.

Das maritime Fachportal The Maritime Executive berichtet, dass der Tanker und möglicherweise weitere Schiffe entweder als Startplattformen für die Drohnen oder als Ablenkungsmanöver gedient haben könnten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach bei einem EU-Gipfel in Kopenhagen von „sehr schweren Vergehen“ durch die Besatzung, vermied jedoch eine direkte Bestätigung der Verbindung zu den Drohnenflügen. Die französische Marine hatte das Schiff bereits am Samstag geentert, wie Militärquellen bestätigten.

Die Staatsanwaltschaft in Brest eröffnete ein Ermittlungsverfahren. Der 2007 gebaute Tanker, der auch unter den Namen Pushpa und Kiwala bekannt ist, wurde im Februar von der EU unter dem Namen Kiwala auf die Sanktionsliste gesetzt. Das Schiff liegt derzeit vor Saint-Nazaire an der französischen Westküste vor Anker.

Russlands Schattenflotte umgeht Sanktionen

Die Boracay gehört zur sogenannten Schattenflotte – einem Netzwerk von veralteten Tankern, mit denen Russland westliche Ölexportsanktionen umgeht. Diese Flotte ermöglicht es Moskau, trotz der nach der Ukraine-Invasion 2022 verhängten Beschränkungen weiterhin Rohöl zu exportieren.

Die EU hat mittlerweile Hunderte dieser Tanker sanktioniert. Die Schiffe fahren häufig unter Billigflaggen wie der von Benin und weisen oft mangelhafte Sicherheitsstandards auf. Tracking-Daten zeigen, dass die Boracay am 20. September den russischen Hafen Primorsk bei Sankt Petersburg verließ und eigentlich am 20. Oktober in Vadinar im Nordwesten Indiens ankommen sollte.

Drohnenschwärme über kritischer Infrastruktur

Die Drohnenvorfälle in Skandinavien haben in den vergangenen Wochen erheblich zugenommen. Auch in Deutschland wurden verdächtige Fluggeräte gesichtet, etwa über der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel. Dort überflogen koordinierte Drohnenschwärme gezielt kritische Infrastruktur wie Marinewerften, Kraftwerke und den Nord-Ostsee-Kanal. Polizeibeamte beobachteten, dass die Drohnen in parallelen Bahnen flogen – ein Hinweis auf systematische Vermessungsoperationen.

In Dänemark wurden zeitgleich mehrere Flughäfen und der Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup überflogen. Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen sprach von einer „systematischen Operation“ und schloss aus, dass es sich um Hobby-Drohnenpiloten handele. Die dänische Regierung wertet die koordinierten Überflüge als hybriden Angriff. Welche technischen Merkmale die Boracay für Drohneneinsätze qualifizieren könnten, ist noch unklar – moderne Tanker verfügen jedoch über ausreichend Deckfläche und Energieversorgung für den Betrieb größerer unbemannter Systeme.

Rechtliche Grundlagen für das Entern

Das Aufbringen eines unter fremder Flagge fahrenden Schiffes ist völkerrechtlich komplex geregelt. Frankreich kann sich dabei auf EU-Sanktionsverordnungen berufen, die Mitgliedstaaten ermächtigen, Schiffe zu kontrollieren, die im Verdacht stehen, Sanktionen zu umgehen. Zusätzlich erlaubt das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen unter bestimmten Umständen das Betreten und Durchsuchen von Schiffen.

(mki)

Künstliche Intelligenz

Gmail: Google streicht „Gmailify“ und POP-Support

Google wird ab Januar die Funktionen „Gmailify“ und das POP-Verfahren für Gmail einstellen. Der Konzern begründet die Änderungen in einem Support-Eintrag damit, dass Nutzerinnen und Nutzer auf ihre „Nachrichten in Gmail auf die sicherste und aktuellste Weise zugreifen“ sollen.

Die Funktion Gmailify wurde 2016 eingeführt. Mit ihr hatte Google es ermöglicht, einige Gmail-Funktionen wie Spamschutz, schnellere Suche oder einen in verschiedene Kategorien unterteilten Posteingang auf externe E-Mail-Accounts auszuweiten. Dieses Feature fällt ab Januar 2026 weg. Damit können Nutzer die Gmailify-Features wie den Spamschutz oder die Posteingangsorganisation von Drittanbieter-E-Mail-Konten nicht mehr verwenden. Ferner fallen „bessere E‑Mail-Benachrichtigungen auf dem Smartphone“ und eine schnellere Suche über Suchoperatoren weg.

Lesen Sie auch

Als Lösung bietet Google die Option an, E‑Mails von anderen Mail-Konten in der Gmail-App zu lesen und zu senden. Dazu werde eine standardmäßige IMAP-Verbindung (Internet Message Access Protocol) verwendet.

Aus für POP-Verfahren

Mit den anstehenden Änderungen streicht auch Google den Support des POP3-Verfahrens (Post Office Protocol). Damit kann Gmail künftig keine E-Mails mehr aus Drittanbieterkonten über das alte POP3-Verfahren abrufen. Ebenso sei die Option „Nachrichten von anderen Konten abrufen“ in Gmail auf dem Computer nicht mehr verfügbar, heißt es.

Auch hier macht Google das IMAP-Verfahren zum Standard. Google empfiehlt in der Dokumentation des jeweiligen Mail-Anbieters, nach den entsprechenden Einstellungen für die IMAP-Umstellung zu suchen und das Protokoll von POP auf IMAP umzustellen.

Die Änderung betrifft Google zufolge ausschließlich die Abrufmethoden. Das heißt, dass bereits synchronisierte E-Mails im Gmail-Konto bestehen bleiben. Der Konzern weist ferner darauf hin, dass Nutzer von Arbeits- oder Bildungskonten ihre Administratoren ansprechen sollten, die bei einer möglichen Migration zu Google Workspace helfen können.

(afl)

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 4 Wochen

Entwicklung & Codevor 4 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen