Datenschutz & Sicherheit

„Trumpsche Gesetzgebungspraktiken“: Max Schrems kritisiert Grundrechte-Kahlschlag

Max Schrems ist eigentlich schwer aus der Ruhe zu bringen. Der Jurist aus Österreich zerrte unter anderem Facebook vor Gericht, treibt Datenschutzbehörden vor sich her und brachte vor dem Europäischen Gerichtshof gleich zwei transatlantische Datenabkommen zu Fall. Doch bei einer spontan anberaumten Pressekonferenz am Montagmorgen merkt man selbst ihm eine gewisse Fassungslosigkeit an.

Noch vor wenigen Wochen war der Gründer der Nichtregierungsorganisation noyb auf Einladung der Europäischen Kommission in Brüssel. Die Meinung bei einem Treffen zur Zukunft der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) war einhellig, so erzählt es Schrems: Es gibt Reformbedarf, aber der müsse sorgfältig austariert werden. Ein für 2026 geplanter Fitness-Check sei der richtige Rahmen.

Noch Anfang November gingen deshalb alle Beobachter:innen davon aus, dass die DSGVO im geplanten Gesetz zum „digitalen Omnibus“ nicht wesentlich angefasst wird. Mit dem Paket will die Kommission Teile ihrer Digitalregulierung vereinfachen.

Im Laufe der vergangenen Woche dann kocht die Brüsseler Gerüchteküche. Die Anzeichen verdichten sich, dass die Kommission am 19. November überraschend weitreichende Änderungen vorschlagen wird. Am Freitag platzt die Bombe: Wir veröffentlichen die Entwürfe der Kommission, die belegen, dass die Kommission eine Reform mit der Abrissbirne plant.

„Das wäre der extremste Angriff auf die Privatsphäre der Europäer:innen im Zeitalter der DSGVO“, schreibt Schrems in einer Pressemitteilung. „Im Kern handelt es sich um einen massiven Deregulierungsversuch, der 40 Jahre europäische Grundrechtsdoktrin über den Haufen wirft.“

Freifahrtschein für Werbe-Tracking und Datenhändler

Nach der Lektüre des ersten Entwurfs sei klar, dass der Schaden für die DSGVO riesig wäre, so Schrems weiter. Dem Gesetz, das die Europäische Kommission selbst gerne als weltweiten Goldstandard im Datenschutz feiert, drohe ein „Tod durch 1.000 Schnitte“. Große Teile des Entwurfs würden gegen europäische Konventionen, die Charta der Grundrechte und die ständige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verstoßen.

Das wohl größte Schlupfloch könnte laut noyb durch eine Neudefinition dessen entstehen, was als personenbezogenes Datum zu verstehen und somit von der DSGVO erfasst sei. Weitgehend ausgenommen werden sollen nämlich offenbar pseudonymisierte Daten, also solche, bei denen Firmen die Daten nicht einem Namen zuordnen, sondern einem Pseudonym wie „user12473“ oder einer ID aus einem Tracking-Cookie. Die EU-Kommission wolle hier einen „subjektiven Ansatz“ einführen, bei dem Daten nicht mehr als personenbezogen gelten, wenn ein Unternehmen die Person hinter dem Pseudonym nicht identifizieren könne.

Erst vor wenigen Tagen hatte eine Recherche von netzpolitik.org mit internationalen Partnermedien demonstriert, wie leicht sich aus pseudonymisierten Daten metergenaue Bewegungsprofile erstellen lassen. Das Rechercheteam erhielt von Datenhändlern kostenlos Datensätze mit 278 Millionen Standortdaten aus Belgien. Die Daten enthalten weder Namen noch Telefonnummern, sondern nur pseudonyme Identifier, und doch war es möglich, mit den Daten das Leben von Spitzenpersonal der Europäischen Union auszuspionieren.

Wir sind ein spendenfinanziertes Medium

Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.

Während sich die EU-Kommission besorgt über die Recherchefunde äußerte und neue Sicherheitshinweise für ihre Beamten veröffentlichte, würde ihr Vorschlag für den digitalen Omnibus die aufgedeckte Praxis legalisieren, so Schrems. „Dies würde bedeuten, dass ganze Industriezweige, die mit Pseudonymen oder zufälligen ID-Nummern arbeiten, nicht mehr (vollständig) von der DSGVO abgedeckt wären. Dies könnte für fast alle Bereiche des Online-Trackings, der Online-Werbung und die meisten Datenbroker gelten.“

Wildcard für KI

Weiter kritisiert noyb eine mögliche „DSGVO-Wildcard“ für KI-Systeme, von der insbesondere große Tech-Konzerne wie Google, Meta, Microsoft oder OpenAI profitieren würden. Denn nicht nur das Training, auch der Betrieb von KI-Systemen mit personenbezogenen Daten könnte dann mit dem „berechtigten Interesse“ gerechtfertigt werden.

„Das bedeutet, dass eine Hochrisikotechnologie, die mit den persönlichsten Gedanken und sensiblen Daten der Menschen gespeist wird, im Rahmen der DSGVO ein generelles ‚OK‘ erhält. Gleichzeitig bleibt jede herkömmliche Datenbank oder Überwachungskamera streng reguliert“, so noyb.

Die DSGVO sieht ein solches Interesse als Rechtsgrundlage zwar grundsätzlich vor, bislang ist aber umstritten, ob es für KI-Systeme anwendbar ist. Im Rahmen der Abwägung mit den Interessen der betroffenen Personen sollen Betreiber nach den Ideen der Kommission bestimmte „Schutzmaßnahmen“ ergreifen. Es wird jedoch nicht näher definiert, wie diese aussehen.

Der einzige angebliche Schutz sei ein Widerspruchsrecht, das in der Praxis jedoch scheitern werde, analysiert noyb. Nutzer:innen müssten „hunderte Unternehmen ausfindig machen und einzelne Formulare ausfüllen“. Widersprüche und eine mögliche Informationspflicht könnten die Unternehmen kaum umsetzen.

Betroffenenrechte unter Druck

Unter Druck ist außerdem eine zentrale Errungenschaft der DSGVO: die Betroffenenrechte. Anträge auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung von Daten sollen künftig abgelehnt werden können, wenn sie „missbräuchlich“ seien. Die Ausübung dieser Rechte soll nur noch gestattet sein, wenn sie „Datenschutzzwecken“ dient.

„Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass zum Beispiel ein Arbeitgeber einen Antrag auf Auskunft als ‚missbräuchlich‘ ablehnen könnte, wenn ein Arbeitnehmer diesen im Rahmen eines Arbeitskonflikts über unbezahlte Arbeitsstunden stellt – zum Beispiel, um einen Nachweis über die geleisteten Arbeitsstunden zu erhalten.“ Das Gleiche würde für Journalist:innen oder Forschende gelten, so noyb.

Massiv eingeschränkt werden soll zudem der Schutz für sensible Daten nach Artikel 9 der DSGVO. Dazu zählen beispielsweise Daten zu ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, politischer oder gewerkschaftlicher Zugehörigkeit sowie Gesundheitsdaten. Entgegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs will die Kommission den Schutz nur dann gewähren, wenn solche sensiblen Informationen „direkt offenbart“ werden, kritisiert noyb.

Nicht mehr geschützt wären Menschen, bei denen etwa auf die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen geschlossen werde. „Die Kommission scheint sich vor allem um Unternehmen zu kümmern, die solche Daten für das KI-Training nutzen wollen.“

Kritisch sieht noyb auch erweiterte Befugnisse, Daten auf Endgeräten zu speichern und auszulesen. Tracking-Cookies könnten dann statt wie bisher nicht mehr nur nach Einwilligung, sondern zum Beispiel ebenfalls auf Basis des berechtigten Interesses platziert werden. Auch die Zwecke, zu denen Daten von Geräten ausgelesen werden dürfen, sollen erweitert werden. Zu den Verarbeitungen auf der „weißen Liste“ würden nun auch „aggregierte Statistiken“ und „Sicherheitszwecke“ landen. Das sei zwar grundsätzlich verständlich, könne Unternehmen jedoch zu vermeintlichen Sicherheitszwecken die komplette Durchleuchtung von Privatgeräten erlauben.

Kritik am verstolperten Vorstoß

Alles in allem helfe der Entwurf nicht wie versprochen „kleinen Unternehmen“, sondern komme „wieder einmal hauptsächlich ‚Big Tech‘ zugute“, so das Fazit von Max Schrems und noyb. Der Entwurf sei außerdem „auch sehr schlecht formuliert“, so Schrems. Auch andere Jurist:innen hatten in den vergangenen Tagen die juristische Qualität bemängelt.

Erklärt werden kann dies wohl unter anderem durch massiven Zeitdruck. „Brüsseler Insider berichteten, dass bestimmte Referate nur fünf (!) Arbeitstage Zeit hatten, um einen über 180-seitigen Gesetzesentwurf zu kommentieren“, so Schrems. Ein Teil der EU-Kommission scheint alle anderen in Brüssel überrennen zu wollen.

„Sie scheinen alle Regeln der Gesetzgebung zu missachten, mit potenziell schrecklichen Folgen. Es ist besorgniserregend, wie sich Trumpsche Gesetzgebungspraktiken in Brüssel durchzusetzen scheinen.“

Danke, Deutschland?

Motiviert werde die Kommission offenbar durch einen Tunnelblick auf den KI-Hype und der Sorge, Europa könne abgehängt werden, mutmaßt Schrems. „Bei diesem Vorschlag wird übersehen, dass die meisten Datenverarbeitungen nicht auf KI basieren.“ Eine Änderung, die KI „befreien“ würde, hätte jedoch massive unbeabsichtigte Folgen für viele andere Bereiche der DSGVO. Schrems weiter: „Auch der Schutz von Gesundheitsdaten, Minderheiten oder Arbeitnehmer:innen wäre durch diesen Entwurf vorbei. Große Teile der Online-Werbebranche könnten aufgrund der vorgeschlagenen Änderungen ihre Pflichten nach der DSGVO umgehen.“

Verantwortlich macht der Jurist dafür auch die deutsche Bundesregierung. Diese hatte in einem Arbeitspapier, das wir kürzlich veröffentlicht haben, weitreichende Einschnitte bei der DSGVO angeregt. Die EU-Kommission sei auf diesen Zug aufgesprungen, obwohl zuvor eigentlich sowohl Interessengruppen als auch die Mitgliedstaaten ausdrücklich darum gebeten hätten, die DSGVO nicht wieder zu öffnen.

Dazu Schrems: „Deutschland hat traditionell eine extreme Anti-DSGVO-Position in Europa eingenommen. Es scheint einfacher zu sein, ein EU-Gesetz für die deutschen Probleme mit der Digitalisierung verantwortlich zu machen, als die Dinge auf nationaler Ebene zu regeln.“

Datenschutz & Sicherheit

Vorratsdatenspeicherung deutlich länger als drei Monate

Nachdem das Bundesjustizministerium Ende Dezember seine Pläne zu einer verpflichtenden Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten wie IP-Adressen, Portnummern und weiteren Informationen zur Internetnutzung öffentlich gemacht hatte, beteiligte sich eine ganze Reihe von Verbänden und Organisationen mit Stellungnahmen zum Referentenentwurf. Das Ministerium stellte vergangene Woche insgesamt 26 Stellungnahmen zu dem Entwurf online.

Der Entwurf soll Internetdiensteanbieter zu einer umfänglichen anlasslosen IP-Adressen-Vorratsdatenspeicherung sowie zu verschiedenen weiteren Speichervorgaben verpflichten. Mit einer „Sicherungsanordnung“ sollen Ermittler künftig verdachtsabhängig, aber ohne eine richterliche Einbindung Internetdiensteanbieter zwingen dürfen, Verkehrs- sowie Standortdaten aufzuheben.

Vorgesehen für die anlasslose IP-Adressen-Bevorratung ist eine dreimonatige Speicherfrist. Ob diese monatelange Frist dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2024 genügt, ist strittig. Denn darin schrieb das hohe Gericht das Kriterium fest, den Zeitraum „auf das absolut Notwendige“ zu begrenzen. Allerdings führen die heutigen technischen Gegebenheiten dazu, dass es praktisch auf eine deutlich längere Speicherdauer von vielen Monaten oder gar Jahren hinausläuft. Das begründen die großen Netzbetreiber und Internetdiensteanbieter in ihren Stellungnahmen an das Ministerium.

Das Justizministerium führt eine Reihe ganz unterschiedlicher Straftaten auf, mit der sie das Vorhaben begründet. Etwa bei „der Kommunikation von Tatverdächtigen über Messengerdienste, der Verbreitung von Kinderpornographie, bei kriminellen Handelsplattformen, die Betäubungsmittel oder Cybercrime-as-a-Service anbieten, sowie bei echt wirkenden Onlineshops, die Waren verkaufen, die gar nicht existieren“, könnte eine Speicherung aller IP-Adressen nützlich sein.

Doch um einen solch weitreichenden Vorschlag wie die massenhafte Speicherung der IP-Adressen zu rechtfertigen, braucht es etwas mehr als nur einige Beispiele. Deswegen zweifeln Stellungnahmen von Juristenverbänden und Digital-NGOs bereits die Erforderlichkeit der riesigen verdachtslosen Datensammlung an.

Lange Speicherzeiten nicht mit EuGH-Urteil zu vereinbaren

Die gemeinsame Stellungnahme der großen Mobilfunknetzbetreiber Telefónica, Telekom, Vodafone und 1&1 weist auf technische Umstände hin, die sie als „datenschutzrechtlich kritisch“ erachten. Sie betreffen die vorgesehene Speicherdauer der zwangweise festzuhaltenden Datensätze für drei Monate. Die Netzbetreiber weisen darauf hin, dass der Referentenentwurf diese Speicherung „mit Beginn der Zuweisung und Löschung nach drei Monaten ab dem Zeitpunkt des Endes der Zuweisung“ vorsieht.

Diese „Zuweisung“ bezieht sich auf die vergebene IP-Adresse mit weiteren Begleitdaten, die einem Nutzeranschluss zugeordnet ist und künftig für alle Anschlüsse gespeichert werden soll. Die Netzbetreiber merken an, dass diese Regelung „zu einer Datenspeicherung deutlich über drei Monate hinaus“ führe. Das „verletzt somit die Vorgaben des EuGH“.

Denn der Europäische Gerichtshof hatte 2024 über eine IP-Adressenspeicherung entschieden, die zur Verfolgung von Urheberverwertungsrechtsverletzungen in Frankreich verwendet wird. Der Gerichtshof schrieb in dem Urteil vor, dass „die Dauer der Speicherung auf das absolut notwendige Maß beschränkt sein“ muss und keine detaillierten Profile der Nutzer erstellt werden dürfen.

Vorratsdatenspeicherung

Wir berichten seit zwanzig Jahren über die politischen Vorhaben rund um die Vorratsdatenspeicherung. Unterstütze unsere Arbeit!

Die Netzbetreiber machen ganz praktisch klar, warum die geplante Regelung die eigentlich vorgesehene dreimonatige Speicherdauer ganz erheblich verlängert: „In vielen Netzen, insbesondere bei modernen Glasfaseranschlüssen, gibt es keine Zwangstrennung mehr.“ Zwar gäbe es „selten“ Verbindungstrennungen, etwa wegen Wartungsarbeiten, aber „Verbindungszeiten von mehreren Wochen und Monaten sind die Regel“. Bestünde die Verbindung „beispielsweise über zehn Monate, führt dies zu einer Speicherdauer von insgesamt 13 Monaten bei der bislang im Gesetzestext formulierten Speicherzeit“.

Unzweifelhaft wären solch lange Speicherzeiten mit dem EuGH-Urteil nicht zu vereinbaren. Das sieht auch der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) in seiner Stellungnahme kritisch. Es bestünde die Gefahr, „dass Daten faktisch deutlich länger als die avisierte Speicherfrist von drei Monaten“ vorgehalten werden müssen. Das würde „die Vorgaben des EuGH überschreiten und damit unionsrechtswidrig“ sein.

In Bezug auf die fehlende Zwangstrennung rechnet auch der VATM vor, dass die „Verbindungszeiten mehrere Monate betragen“. Das stelle inzwischen „die Regel dar“. Eine Zuordnung einer IP-Adresse zu einem Endkunden sei durch die vorgesehene Regelung „nicht nur für drei Monate möglich, sondern faktisch für die gesetzliche Speicherfrist zuzüglich der Dauer der Session“. Die hier gemeinte „Session“ beginnt mit der Zuweisung der IP-Adresse zum Nutzer.

Keine „empirischen Grundlagen“ für dreimonatige Speicherfrist

Doch schon die eigentlich geplanten drei Monate Speicherpflicht sind weiterhin mit nichts begründet. Darauf weist die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK), die Interessenvertretung von rund 166.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten in Deutschland. Es fehle an „empirischen Grundlagen“ für diese Frist.

Der Hinweis in der Begründung des Entwurfes auf „Praxiserfahrung“ verdeutliche, dass es sich nur um eine „unspezifizierte Erwartungshaltung“ handele. Warum eine Frist von vier Wochen nicht ebenso ausreichen könne, sei „nicht ersichtlich“, so die BRAK in ihrer Stellungnahme. Sie verweist auf die Aussage der BKA-Vizepräsidentin Martina Link in einer Bundestagsanhörung im Rechtsausschuss im Oktober 2023. Sie hatte aus Sicht der Ermittler aus der Praxis berichtet.

Link warf in der Anhörung selbst die Frage auf, wie lange Speicherfristen bemessen sein müssten, damit das BKA ihm vorliegende IP-Adressen noch einem Nutzer zuordnen könnte. Sie bezog sich auf Fälle des NCMEC (Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder), einer US-Organisation, die das BKA in großer Zahl auf kinder- und jugendpornographische Inhalte hinweist. Link erklärte, eine „Speicherverpflichtung von 2 bis 3 Wochen“ wäre „schon ein signifikanter Gewinn“.

Referentenentwurf ohne Begründung der Erforderlichkeit

Neben der Kritik an der Länge der Speicherung verweist die BRAK auch in aller Deutlichkeit auf die Frage, womit der Gesetzgeber eine Vorratsdatenspeicherung eigentlich begründet:

Die Einführung neuer Ermittlungsmethoden, die einen Grundrechtseingriff darstellen, bedarf zunächst der Erforderlichkeit der Maßnahme. Im vorliegenden Entwurf fehlen jedwede Ausführungen hierzu, die jedoch im Hinblick darauf, dass nun seit de facto über 18 Jahren in Deutschland keine Vorratsdatenspeicherung durchgeführt wurde, sich förmlich aufdrängen.

Im Referentenentwurf der Vorgängerregierung hatte das Bundesjustizministerium sich eine solche Blöße nicht gegeben, sondern aus „empirischer Sicht“ erklärt, dass „trotz fehlender Vorratsdatenspeicherung in einer Vielzahl von Verfahren Verkehrsdaten erhoben werden können“. Für das Vorjahr war es damals gelungen, „auch ohne Anwendung der Vorschriften der Vorratsdatenspeicherung […] 90,8 Prozent der bekannt gewordenen Fälle der Verbreitung kinderpornographischer Inhalte“ aufzuklären, zitiert die BRAK das Ministerium.

Bei den Juristen bleiben „erhebliche Zweifel an der Erforderlichkeit“ der Vorratsdatenspeicherung. Insgesamt sieht die BRAK den Entwurf „mit erheblicher Skepsis“.

Datenschutz & Sicherheit

Schadcode-Lücke in FortiClient EMS kann PCs kompromittieren

Admins, die in Firmen Computer mit FortiClient Endpoint Management Server (EMS) verwalten, sollten die Anwendung aus Sicherheitsgründen zeitnah auf den aktuellen Stand bringen. Eine Schwachstelle in einer bestimmten Version kann Schadcode auf Systeme lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Schwachstelle

In einer Warnmeldung weisen die Entwickler darauf hin, dass von der „kritischen“ Sicherheitslücke (CVE-2026-21643) ausschließlich FortiClient EMS 7.4.4 bedroht ist. Die Ausgaben 7.2 und 8.0 sind nicht von der Schwachstelle betroffen. Die Entwickler versichern, das Sicherheitsproblem ab der Version 7.4.5 gelöst zu haben.

Weil SQL-Kommandos nicht ausreichend bereinigt werden, können Angreifer ohne Authentifizierung mit präparierten HTTP-Anfragen an der Lücke ansetzen und eigenen Code ausführen. Aufgrund des Schweregrads der Schwachstelle ist davon auszugehen, dass PCs im Anschluss vollständig kompromittiert sind. Bislang gibt es seitens FortiGuard keine Hinweise auf laufende Attacken. Unklar bleibt, woran Admins bereits attackierte PCs erkennen können.

(des)

Datenschutz & Sicherheit

Verhaltensscanner in Mannheim: Keine Straftaten, aber Kamera-Überwachung

Die Mittelachse ihrer Innenstadt nennen die Mannheimer*innen „Breite Straße“, auch wenn sie offiziell Kurzpfalzstraße heißt. Hier fährt die Straßenbahn, hier kann man bummeln, einkaufen, essen gehen – und sich von der Polizei filmen lassen. Denn auf rund 700 Metern Länge wird die Breite Straße von zahlreichen Kameras flankiert.

Deren Bilder durchsucht eine Software nach verdächtigen Bewegungen. Dieser Verhaltensscanner ist ein Pilotprojekt und Vorbild für zahlreiche weitere Städte und Bundesländer, die das System übernehmen wollen.

Recherchen von netzpolitik.org zeigen nun: Zumindest bei einem Teil der installierten Kameras gibt es Anlass zum Zweifel, ob die Überwachung eine Rechtsgrundlage hat. Konkret geht es um die seit 2019 laufende Überwachung am Nordende der Breiten Straße.

Öffentliche Areale dürfen in Baden-Württemberg nur dann videoüberwacht werden, wenn sich dort die „Kriminalitätsbelastung“ von der des übrigen Gemeindegebiets deutlich abhebt. Hierfür zieht die Polizei Fälle von Straßen- und Betäubungsmittel-Kriminalität heran, erklärt sie auf Anfrage. Darunter fällt zum Beispiel Taschendiebstahl oder der Verkauf von Drogen.

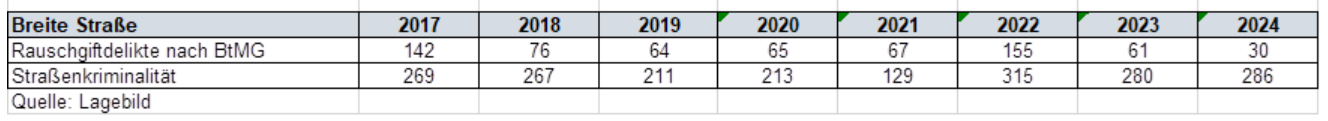

Am Nordende der Breiten Straße hat die Polizei seit 2017 jedoch kein einziges dieser Delikte verzeichnet, wie Daten aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) zeigen. Seit 2005 waren es insgesamt nur elf Fälle – auch das dürfte keine erhöhte Kriminalitätsbelastung darstellen. Netzpolitik.org hat diese Zahlen unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) bei der Mannheimer Polizei angefragt. Die Zahlen reichen bis ins Jahr 2024 zurück, aktuellere Angaben sind noch nicht öffentlich.

Die Polizei findet andere Zahlen wichtiger

Null Delikte seit fast zehn Jahren, aber dennoch Kameras – wie ist das möglich? Die Polizei sieht hier auf Anfrage kein Problem. Sie schickt der Redaktion eine Tabelle mit anderen Zahlen, die die Videoüberwachung in der Breiten Straße legitimieren sollen. Dort sind unter „Breite Straße“ jedes Jahr mehrere hundert Fälle aus den beiden Deliktfeldern verzeichnet.

Auf den ersten Blick ist das verwunderlich. Wo kommen die ganzen Delikte her? Die Erklärung ist einfach: Die auf Anfrage vorgelegten anderen Zahlen der Polizei kommen aus einer anderen Übersicht als der PKS, und zwar aus dem Lagebild. Dabei beruft die Polizei sich auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW, demnach sich Videoüberwachung mit Zahlen aus dem Lagebild legitimieren lässt.

In der PKS zählt die Polizei jene Fälle, die sie in einem Kalenderjahr bearbeitet und an die Staatsanwaltschaft übermittelt hat. Das Lagebild wiederum kann mehr Sachverhalte umfassen – darunter solche, die nicht bei der Staatsanwaltschaft landen. Auch der Zeitpunkt der Erfassung ist ein anderer: In der PKS taucht erst dann ein Delikt auf, wenn die Polizei es fertig bearbeitet hat.

Für die Kameraüberwachung in der Breiten Straße gibt es jedoch einen weiteren wichtigen Unterschied zwischen PKS und Lagebild. Beide Darstellungen teilen die Stadt in unterschiedlich große Bereiche. Die PKS fasst das Nordende der Breiten Straße mit zwei Häuserblocks zusammen, die daran angrenzen. Die Daten aus dem Lagebild wiederum werden von der Polizei nur für die Breite Straße als Ganzes herausgegeben. Die Zahlen aus dem Lagebild können also nicht zeigen, ob das Nordende der Breiten Straße besonders von Kriminalität belastet ist.

Datenschutzaufsicht will sich Bild vor Ort machen

Die PKS legt nahe, dass die Belastung am Nordende gering ist – zumindest wurden dort viele Jahre lang keine Fälle registriert, die der Staatsanwaltschaft übermittelt wurden. Die Polizei scheint das nicht zu überzeugen. Sie hält die Überwachung am Nordende der Breiten Straße für legitim, wie aus dem Austausch mit der Pressestelle hervorgeht.

Anders sieht das Davy Wang, Jurist bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir haben ihm den Fall geschildert und um seine Einschätzung gebeten. Er schreibt:

Die anlasslose Videoüberwachung greift massiv in Grundrechte ein, besonders bei automatisierter Verhaltenserkennung. An Orten ohne erhöhte Kriminalitätsbelastung fehlt die Rechtsgrundlage – die Überwachung ist rechtswidrig und muss sofort eingestellt werden. Die Polizei darf sie nicht grundlos auf beliebige Orte ausweiten.

Zuständig für die Kontrolle der Mannheimer Videoüberwachung ist die Landesdatenschutzbehörde. In der Antwort auf unsere Presseanfrage heißt es, die Behörde befinde sich in einem Beratungsprozess mit der Polizei. Man werde sich zeitnah selbst ein Bild vor Ort machen.

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Künstliche Intelligenzvor 1 Monat

Künstliche Intelligenzvor 1 MonatSchnelles Boot statt Bus und Bahn: Was sich von London und New York lernen lässt

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenHuawei Mate 80 Pro Max: Tandem-OLED mit 8.000 cd/m² für das Flaggschiff-Smartphone

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFast 5 GB pro mm²: Sandisk und Kioxia kommen mit höchster Bitdichte zum ISSCC

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenKommentar: Anthropic verschenkt MCP – mit fragwürdigen Hintertüren

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenSyncthing‑Fork unter fremder Kontrolle? Community schluckt das nicht

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenDie meistgehörten Gastfolgen 2025 im Feed & Fudder Podcast – Social Media, Recruiting und Karriere-Insights

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenWeiter billig Tanken und Heizen: Koalition will CO₂-Preis für 2027 nicht erhöhen