Künstliche Intelligenz

Urheberrecht: EuGH könnte deutsche Judikatur zu Hyperlinks umdrehen

Ein Prozess gegen ein Content Delivery Network (CDN) droht, bisherige deutsche Rechtsprechung zu Urheberrechtsfragen grundlegend zu ändern. Erstens könnte schon das Setzen eines Hyperlinks auf eine Datei, die auf einem Drittserver liegt, als „öffentliche Zugänglichmachung“ eingestuft werden, was teure Haftung auslösen kann. Zweitens könnten Content Delivery Networks, die Webseiten Dritter spiegeln und gegen kriminelle Angriffe verteidigen, unter Umständen für Urheberrechtsverletzungen der Webseitenbetreiber haften. Das würde CDN-Dienste enorm verteuern.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat zwei einschlägige Vorlagefragen an den Europäischen Gerichtshof gerichtet. Dieser soll nun erklären, wie bestimmte Bedingungen dreier EU-Richtlinien auszulegen sind.

Die Fragen des BGH an den EuGH lauten konkret:

- Kann eine Handlung des öffentlichen Zugänglichmachens eines Tonträgers im

Sinn des Art. 3 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29/EG nur durch denjenigen vorgenommen werden, in dessen eigener Zugriffssphäre sich die geschützte Aufnahme befindet? Oder kann dies – und wenn ja unter welchen

Voraussetzungen – auch durch das Setzen eines Hyperlinks geschehen? - Sind die vom Gerichtshof der Europäischen Union entwickelten Kriterien für eine Handlung der öffentlichen Wiedergabe nach Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG durch den Betreiber einer Video-Sharing-Plattform oder Sharehosting-Plattform auch auf die Beurteilung der Frage zu übertragen, ob der Betreiber eines Content Delivery Networks, der nach Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG / Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2022/2065 von der Haftung befreit sein kann, eine eigene Handlung des öffentlichen Zugänglichmachens nach Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2001/29/EG vorgenommen hat?

Wenn dies nicht der Fall ist: Welche Kriterien gelten für eine eigene Handlung des öffentlichen Zugänglichmachens durch den Betreiber eines Content Delivery Networks?

Erst wenn der EuGH geantwortet hat, was geraume Zeit dauern dürfte, wird der BGH den ihm vorliegenden Fall weiter bearbeiten. Dabei wird sich der BGH an der Rechtsauslegung des EuGH orientieren. Das ist Sinn und Zweck solcherart vorgelegter Fragen.

Darf man noch verlinken?

Das öffentliche Zugänglichmachen von Werken ist Rechteinhabern vorbehalten. Wer fremde, urheberrechtlich geschützte Werke ohne Zustimmung öffentlich zugänglich macht, haftet dafür. Nach bisheriger ständiger Rechtsprechung des BGH ist Voraussetzung, dass sich die nicht lizenzierte Werkkopie „in der Zugriffssphäre des Vorhaltenden“ befindet. Einfacher ausgedrückt: Nur wer kontrollieren kann, ob eine bestimmte Datei abrufbar ist, haftet auch dafür. Wer lediglich einen Hyperlink setzt, der auf eine Datei verweist, deren Verfügbarkeit er selbst nicht kontrolliert, haftet nicht.

Doch nun hegt der BGH-Senat offenbar Zweifel, ob seine eigene Judikaturlinie EU-Recht entspricht. Vielleicht soll auch jeder, der einen Link auf Dateien Dritter setzt, haften? Eventuell unter bestimmten Bedingungen? Eine Bejahung durch den EuGH würde das Grundprinzip von Hypertext und dem darauf aufbauenden World Wide Web gefährden. Hinzu kann das Problem treten, dass derjenige, der eine Datei kontrolliert, deren Inhalt jederzeit ändern kann, ohne, dass sich die von anderen gesetzten Hyperlinks ändern.

Was müssen CDNs?

Die zweite Frage bezieht sich auf Content Delivery Networks. Diese halten Server an zahlreichen Standorten bereit, stellen aber keine eigenen Inhalte bereit. Vielmehr zahlen Betreiber von Webseiten dafür, dass ihre Seiten auf den CDN-Servern gespiegelt werden. Damit können Internetnutzer auf deutlich näher liegende Server zugreifen, was die Übertragung schneller und stabiler macht. Gleichzeitig wird es für Angreifer schwieriger, den „echten“ Webserver anzugreifen. Auch die öffentliche Hand bedient sich laufend CDNs, betont der BGH. Damit ein CDN funktioniert, muss der DNS-Eintrag für die Webseite auf das CDN verweisen, weshalb CDNs in aller Regel auch DNS-Einträge verwalten.

Im Kern sind CDNs eine fortgeschrittene Variante von Cache-Servern. Für Caching gibt es ausdrückliche Haftungsbefreiungen in zwei EU-Richtlinien (Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr sowie die diese novellierende Richtlinie für digitale Dienste). Schließlich kann der Betreiber eines Cache-Servers unmöglich alle Inhalte prüfen, die zeitweilig über seine Infrastruktur laufen.

Allerdings hat der EuGH 2022 im Fall Youtube und Cyando Kriterien dafür aufgestellt, wann Videoplattformen für Inhalte haften, die von Dritten auf die Plattformen hochgeladen wurden. Daraufhin musste der BGH seine bis dahin laufende Judikaturlinie, dass Videoplattformen grundsätzlich nicht wie die Täter für Urheberrechtsverletzungen haften, ändern. Womöglich kommt das jetzt auch auf CDNs zu.

Der Anlassfall: Tonträger vs CDN

Ein Hersteller von Tonträgern hat ein CDN verklagt. Die dort gespiegelte Webseite enthielt Hyperlinks auf ausgewählte Dateien, die von Filesharing-Plattformen vorgehalten wurden. Einer dieser Links verwies auf eine Kopie eines Musikalbums, an dem der Tonträgerhersteller Urheberrechte hält. Weder das CDN noch die Webseite haben diese Datei bereitgestellt.

Dennoch haben Landgericht Köln (Az. 14 O 29/21) und Oberlandesgericht Köln (6 U 149/22) das CDN zu Unterlassung verurteilt, woraufhin sich das CDN an den BGH gewandt hat (Az. I ZR 155/23). Dieser möchte klären, ob die auf der Webseite gesetzten Hyperlinks rechtswidrig sind. Nach bisheriger Judikatur sind sie es nicht, womit auch deren Spiegelung einwandfrei ist. Sind die Links dennoch verboten, stellt sich die Frage nach etwaiger Haftung des spiegelnden CDN.

(ds)

Künstliche Intelligenz

Apple stellt ganzen App Store ins Web – leakt aus Versehen Code

Schon seit Jahren ist es möglich, via Web Informationen zu Inhalten aus Apples verschiedenen App-Store-Varianten abzurufen. Doch dazu war stets die passende URL notwendig. Nun hat der Konzern seinen Softwareladen für iPhone, iPad, Mac, Vision (Pro), Apple Watch und Apple TV erstmals vollständig in den Browser verfrachtet – inklusive Suchfunktion, redaktionellen Inhalten und mehr. Beim Aufbau kam es allerdings zu einem Leak: Der Front-End-Quellcode entfleuchte und landete zwischenzeitlich auf GitHub. Mittlerweile hat ihn Apple via DMCA-Takedown-Request (anwaltliche Urheberrechtsmeldung) entfernen lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Fast der ganze App Store im Browser

Mit Apples neuem Web-Interface lässt sich nun fast alles im App Store tun, was man aus der jeweiligen App auf iPhone, iPad, Mac & Co. kennt – mit Ausnahme der tatsächlichen Einkäufe samt Login und Account-Übersicht. Es ist also ein permanenter Gastmodus. Ob Apple daran etwas ändert, bleibt unklar – denkbar wäre beispielsweise, im Web eine App „vorzukaufen“, um sie dann auf dem eigentlichen Gerät herunterzuladen. So gibt es etwa seit Langem eine Web-Version von Apple Music, die zumindest ein Streaming der eigenen Bibliothek sowie weiterer Titel nach dem Einloggen ermöglicht.

Für die Vision Pro hatte Apple bereits die Möglichkeit geschaffen, über eine eigene iPhone-App Anwendungen auch aus der Ferne auf das Headset zu holen. Interessant im Bezug auf das Spatial-Computing-Gerät: Apple bezeichnet es im App Store als „Vision“ ohne „Pro“. Gerüchten zufolge soll Apple zumindest zwischenzeitlich an einer einfacheren Variante seines Headsets gearbeitet haben, zu der die Bezeichnung passen würde.

Sourcemaps-Funktion aktiv

Der auf GitHub entfleuchte Code, den der User rxliuli aufgefunden und dann publiziert hatte, war deshalb sichtbar, weil Apple die Sourcemaps-Funktion versehentlich aktiv gelassen hatte. Der Nutzer konnte dadurch dann mittels Chrome-Erweiterung alle auf Apples Servern zugänglichen Quellen extrahieren und herunterladen. Daraus wurde dann ein GitHub-Repository „zu Bildungszwecken“, wie die Person laut einem Bericht von 9to5Mac dort mitteilte, bevor GitHub die Sammlung herunternahm, vermutlich durch Apple selbst angestoßen.

Zu den verfügbaren Komponenten zählten der API-Integrationscode, Teile der UI, die State-Management-Logik sowie der vollständige Quellcode in Svelte beziehungsweise TypeScript. Auch die Routing-Konfiguration war sichtbar. Es ist verwunderlich, dass Apple vergaß, die Sourcemaps-Funktion zu deaktivieren – das ist üblicherweise einer der letzten Schritte vor dem Live-Gang eines neuen Dienstes. Ob sich aus dem Leak Sicherheitsprobleme für den App Store ergeben könnten, bleibt offen.

Weiterlesen nach der Anzeige

(bsc)

Künstliche Intelligenz

Schaeffler setzt humanoide Roboter von Neura Robotics ein und liefert Teile

Der deutsche Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler wird künftig verstärkt Roboterteile an das deutsche Robotikunternehmen Neura Robotics liefern. Das teilte Schaeffler am Dienstag mit. Dazu haben die beiden Unternehmen eine Partnerschaft geschlossen, die zusätzlich vorsieht, dass Schaeffler bis 2035 eine „mittlere vierstellige Zahl“ an humanoiden Robotern in die eigene Produktion integriert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein kompakter Planetenradaktor von Schaeffler.

(Bild: Schaeffler)

Gemeinsam wollen Schaeffler und Neura Robotics Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter entwickeln und herstellen. Dazu gehören etwa Roboteraktuatoren, die die Gelenke der Roboter bewegen. Schaeffler verfügt bereits über einige Expertisen im Bereich der Planetenradaktoren, die präzise Drehbewegungen bei einem zugleich hohen Drehmoment ermöglichen. Zudem sind diese Aktuatoren leicht und robust und damit für einen Dauerbetrieb ausgelegt.

Schaeffler hat bereits Roboteraktuatoren verschiedener Leistungsklassen im Programm, die bis zu 250 Nm Drehmoment liefern können. Der aktuelle humanoide Roboter 4NE1 von Neura Robotics ist mit solchen Aktuatoren ausgerüstet, sodass er in der Lage ist, auch hohe Gewichte zu stemmen. In Zukunft will Neura Robotics seinen Bedarf an leichten und leistungsstarken Aktuatoren durch Schaeffler decken.

Neura-Roboter arbeiten bei Schaeffler

Die getroffene Vereinbarung sieht außerdem vor, dass Schaeffler eine größere Anzahl humanoider Roboter von Neura Robotics in der eigenen Produktion einsetzt. Über die genaue Anzahl haben beiden Unternehmen nichts verlautbart. In der Mitteilung von Schaeffler wird etwas kryptisch von einer mittleren vierstelligen Anzahl gesprochen. Auch zu den Kosten halten sich beide Firmen bedeckt. Aus Industriekreisen heißt es, dass der Auftragswert bei Neura Robotics 300 Millionen Euro betragen soll. Belegen lässt sich das jedoch zunächst nicht.

Während des Einsatzes der Roboter in realen Produktionsumgebungen werden Anwendungsdaten gesammelt, die dann wiederum für das KI-Training der humanoiden Roboter genutzt werden sollen. Das Ziel: Durch das kontinuierliche Lernen spezifischer Fertigkeiten sollen sich die Roboter weiterentwickeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

(olb)

Künstliche Intelligenz

No-Code-Plattform SeaTable integriert KI-Automatisierung | heise online

Der deutsche Anbieter SeaTable hat Version 6.0 seiner No-Code-Plattform veröffentlicht. Die neue Version integriert erstmals KI-Funktionen direkt in die Automatisierungsregeln der Tabellen- und Workflowsoftware. Nutzer können mit der KI Texte analysieren, Dokumente auswerten oder Informationen extrahieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

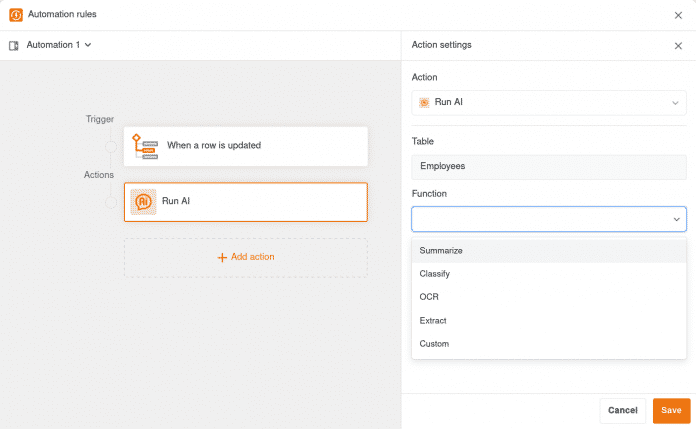

Die KI-Integration umfasst dedizierte Funktionen für Standardaufgaben: Summarize fasst Texte zusammen, OCR erkennt Text in Bildern, Extract zieht spezifische Informationen aus Dokumenten und Classify ordnet Inhalte in Kategorien ein. Für weitere Anwendungsfälle steht eine Custom-Funktion bereit, die ausschließlich auf Basis eigener Prompts arbeitet. Spalteninhalte lassen sich dabei durch Referenzierung in geschweiften Klammern direkt einbinden.

Die neuen KI-Funktionen in SeaTable für die Automatisierung, die Standardaufgaben übernehmen können.

(Bild: SeaTable)

Als KI-Modell setzt SeaTable Cloud auf Gemma 3 mit 12 Milliarden Parametern. Das multimodale Large Language Model von Google läuft auf Servern von Hetzner Online in Deutschland und wird von den SeaTable-Administratoren selbst betrieben. Der Datenaustausch erfolgt verschlüsselt, Informationen werden nicht an externe KI-Anbieter oder ins Ausland übertragen. Enterprise-Kunden erhalten 500 AI-Credits pro Teammitglied, die umfangreiche Tests ermöglichen; für produktive Workloads sind zusätzliche Credits erforderlich.

Allerdings können Nutzer, die SeaTable Server selbst betreiben, genauso eigene LLMs einsetzen oder die neue Komponente SeaTable AI nutzen. Letztere basiert auf LiteLLM und unterstützt viele Modelle und Anbieter, darunter alle LLM-Dienste mit OpenAI-kompatibler API. Die Bereitstellung erfolgt via Docker oder Docker Compose.

Überarbeiteter Editor und neue Ansichten

Neben den KI-Funktionen bringt Version 6.0 einen komplett überarbeiteten Editor für Automatisierungsregeln. Dieser erstreckt sich über die gesamte Bildschirmbreite und bietet eine workflow-orientierte Benutzeroberfläche. Zudem ersetzen die neuen Ansichtstypen Kalender, Kanban und Galerie die bisherigen Plug-ins gleichen Namens und unterstützen nun Features wie View-Sharing, private Ansichten und kollaborative Datenbearbeitung in Echtzeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle Informationen zum neuen Release finden sich im SeaTable-Blog. Die SeaTable Cloud wurde bereits auf Version 6.0 aktualisiert. Wer die Software selbst betreibt, kann das stabile Release aus dem Docker Repository herunterladen. Für die kommenden Updates plant SeaTable die Integration weiterer KI-Modelle von OpenAI, Anthropic, Meta, xAI und dem europäischen Anbieter Mistral sowie die Entwicklung eines KI-Assistenten und MCP-Servers.

(fo)

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online