Künstliche Intelligenz

Wasserverbrauch: Die große Unbekannte bei der zunehmenden KI-Nutzung

Der Wasserverbrauch durch Künstliche Intelligenz (KI) stellt ein erhebliches und wachsendes Problem dar: Er wirkt sich stark auf die Umwelt aus, insbesondere durch den immensen Kühlbedarf der schon für das Training von KI-Modellen nötigen Rechenzentren. Deren Energieverbrauch steht längst im Zentrum einer größeren Debatte. Der teils problematischere Wasserhunger von KI spielt bislang dagegen eine weniger sichtbare Rolle.

Die Macher einer Studie der Gesellschaft für Informatik (GI) nehmen daher nun erstmals systematisch den Wasserverbrauch von KI-Systemen entlang ihres gesamten Lebenszyklus in den Blick. Dieser reicht von der Chip-Produktion über den Rechenzentrumsbetrieb bis hin zur Entsorgung der Hardware. Im Forschungsbericht empfehlen sie technische, regulatorische und gesellschaftliche Maßnahmen zur Reduzierung des Wasserbedarfs. Es sei dringend nötig, „nachhaltige Strategien für die Zukunft zu entwickeln“.

Schätzungen

Eine erste Schätzung des Wasserbedarfs stammt von 2023. Danach könnte die weltweite Wassernutzung durch KI-Anwendungen bis 2027 auf 4,2 bis 6,6 Milliarden Kubikmeter (m3) ansteigen. Das entspricht mehr als dem Vier- bis Sechsfachen des jährlichen Wasserverbrauchs von Dänemark. Am Beispiel des Sprachmodells GPT-3 mit 175 Milliarden Parametern zeigt diese Studie, dass dessen Training in Microsofts hochmodernen US-Rechenzentren rund 5,4 Millionen Liter benötigt haben dürfte.

Laut anderen Untersuchungen verbraucht das Erstellen eines zehnseitigen Berichts mit Llama-3-70B von Meta circa 0,7 Liter Wasser, während sich GPT-4 bis zu 60 Liter genehmigen könnte. Jede vom KI-Modell formulierte E-Mail oder 20 bis 50 Fragen an einen KI-Chatbot wie ChatGPT benötigt demnach rund einen halben Liter Wasser.

Diese Schätzungen seien jedoch mit erheblichen Unsicherheiten verbunden, heißt es in der GI-Studie: Zum einen variiere der Wasserverbrauch von Rechenzentren je nach verwendeter Kühlung und Standort. Zum anderen berücksichtigten die Projektionen aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit den Wasserverbrauch der Lieferkette nicht, insbesondere bei der Chip-Herstellung.

Standardisierte Messmethoden für den gesamten KI-bedingten Wasserverbrauch würden fehlen. Viele Tech-Unternehmen veröffentlichten keine detaillierten Verbrauchsdaten, monieren die Wissenschaftler. Modellierungen beruhten daher häufig auf Schätzungen.

„Wasserstress“ weltweit schon hoch

Besonders herausfordernd: Bereits heute ist etwa die Hälfte der Weltbevölkerung von „Wasserstress“ betroffen. Die verfügbaren Süßwasserressourcen können also die Nachfrage nicht mehr decken. Bis 2030 sollen insbesondere Spanien, Italien, Belgien und Griechenland, aber auch Teile Deutschlands wie Brandenburg sowie Regionen in Mitteldeutschland betroffen sein.

Der Neubau von Rechenzentren verschärfe die Not, erläutern die Verfasser. Viele dieser Anlagen würden in Gegenden errichtet, die bereits unter Wasserknappheit leiden oder davon bedroht sind. Das könne zu Nutzungskonflikten zwischen dem steigenden Wasserbedarf der digitalen Infrastruktur und anderen gesellschaftlichen sowie ökologischen Anforderungen führen.

Energieeffiziente Algorithmen, adaptive Trainingsprozesse, spezialisierte Hardware mit geringerem Strombedarf sowie der Einsatz kleinerer, aufgabenspezifischer KI-Modelle könnten den Wasserbedarf senken, schreiben die Verfasser. Weitere Handlungsfelder: ressourcensparende Rechenzentrumsinfrastruktur wie wassersparende Kühltechnologien, der Aufbau einer konsequenten Kreislaufwirtschaft in der Hardwareproduktion, die Standortwahl von Rechenzentren unter Berücksichtigung lokaler Wasserverfügbarkeit und die Etablierung verbindlicher Transparenzstandards und neuer Bewertungsmetriken.

Fazit der Studie: „Wenn KI einen Beitrag zur Bewältigung globaler Herausforderungen leisten soll, muss sie selbst nachhaltig und verantwortungsvoll gestaltet werden.“ Es sei dringend nötig, die Debatte über eine ökologische Transformation der digitalen Infrastruktur auf fundierter Basis fortzuführen.

(mma)

Künstliche Intelligenz

Apple plante einst iPad mit nur 8 GByte

Apple soll zwischenzeitlich erwogen haben, ein sehr einfach ausgestattetes Tablet auf den Markt zu bringen. Der YouTuber AppleDemoYT, der Prototypen und andere Raritäten aus der Apple-Geschichte sammelt, hat die Hardware in einem Video präsentiert – und nennt sie „das schlechteste iPad, das Apple nie herausgebracht hat“. Technisch handelt es sich dabei um ein iPad 2, also die zweite Generation der Apple-Tablets, die der Konzern ab März 2011 auf den Markt gebracht hat. Die Besonderheit: Statt der üblichen Einstiegsspeichergröße von knappen 16 GByte wollte Apple es mit nur 8 GByte offerieren, also speichertechnisch halbiert. Die Idee war offenbar, ein budgetfreundliches Gerät zu vermarkten, womöglich für Neulinge oder Schulen – doch viel Spaß hätte man damit wohl nicht gehabt.

Aus dem Todesjahr von Steve Jobs

iPads gab es von Anfang an stets mit 16 GByte. Beim iPad 2 konnte man alternativ auch 32 oder 64 GByte Flash-Speicher haben. Intern lief ein 1 GHz schneller Doppel-Kern-ARM-Chip auf Basis des Cortex-A9. Dieser kam von Samsung (also noch nicht von TSMC) und wurde später als A5 bezeichnet. Das SoC hatte Zugriff auf 512 MByte DDR2-RAM. Die Vorstellung übernahm Steve Jobs im Yerba Buena Center in San Francisco, obwohl es ihm damals bereits sehr schlecht ging und er eigentlich von Apple krankgeschrieben war – im Oktober desselben Jahres verstarb er.

AppleDemoYT zufolge handelt es sich bei der von ihm entdeckten Hardware um einen Prototyp. Auf der Rückseite ist ein „8GB“-Label zu finden, was sich schließlich auch bei Tests der Hardware bestätigt. Gerüchte zu einem 8-GByte-iPad 2 hatte es damals tatsächlich gegeben, unter anderem vom Elektronikfachblatt DigiTimes aus Taiwan. Und gänzlich unpassend wäre es nicht gewesen, gab es doch 2012 noch iPhones mit nur 8 GByte. Wer jedoch viele Apps und viel Content – insbesondere Videos – auf die Hardware schaufeln wollte, geriet schnell ins Hintertreffen.

Hauptspeicher von Macs nun doppelt so groß

Heutzutage sind 128 GByte das Minimum bei iPhones und iPads. Bei den Pro-Modellen des iPhone 17 sind nun 256 GByte die Regel. Der RAM-Speicher bei Macs ist inzwischen – und nach Jahren des Nutzerflehens – mindestens 16 GByte groß, also doppelt so voluminös wie der Flash-Speicher beim Prototyp-iPad 2.

Auf dem 8-GByte-iPad läuft kein normales iOS (später: iPadOS), sondern ein Prüfbetriebssystem. Viel damit anfangen lässt sich in der Praxis nicht, interessant ist die Hardware aber durchaus.

(bsc)

Künstliche Intelligenz

Microsoft 365: Neue Abostufe für Privatnutzer

Microsoft kündigt eine dritte Abo-Stufe für die Consumer-Version von Microsoft-365 an: Alternativ zu den unverändert bestehenden Personal- und Family-Abos gibt es nun Microsoft 365 Premium. Das entspricht dem Familiy-Abo plus Copilot Pro, wobei nun alle Nutzer des Family-Abos den KI-Assistenten nutzen dürfen und nicht nur der „Hauptabonnent“. Das separate Copilot Pro-Abo wird gestrichen. Microsoft 365 Premium baut auf Family auf; es enthält also immer Lizenzen für bis zu 6 Nutzer. Eine Copilot-Erweiterung für Microsoft 365 Personal gibt es zumindest bislang nicht.

Microsoft 365 Premium kostet 22 Euro pro Monat oder 219 Euro pro Jahr und ist damit deutlich günstiger als die vorherige Kombi mit dem separaten Copilot-Pro-Abo, jedoch auch fast doppelt so teuer wie Microsoft 365 Family. Premium-Abonnenten erhalten zudem Zugriff auf das „Frontier“-Programm und somit auf experimentelle KI-Funktionen und die neuen Office-Agenten. Letztere funktionieren bislang erst in den Web-Versionen der Office-Programme, das soll sich aber sehr bald ändern.

Damit Nutzer des Privatkunden-Abos „Microsoft 365 Personal“ (ein Nutzer) und „Family“ (6 Nutzer, je 5 Geräte) den KI-Assistenten Copilot (weitgehend) unbeschränkt nutzen konnten, benötigten sie bislang ein zusätzliches Abonnement namens „Copilot Pro“. Das kostete in etwa doppelt so viel wie das Microsoft-365-Abo selbst. Zudem konnte nur der Hauptnutzer eines Family-Abos die Copilot-Funktionen verwenden; die bis zu fünf zusätzlichen Nutzer brauchten jeweils ein eigenes Copilot-Abo, jeweils für mehr als 20 Euro pro Monat. Die Microsoft-365-Konten alleine – ohne Copilot-Zusatzabo – enthalten zwar auch den KI-Assistenten, schränken dessen Nutzung aber stark ein. Zum Beispiel sind nur 60 Interaktionen (Credits) pro Monat möglich.

| Preis | Kostenlos mit Microsoft-Konto | 10 € / Monat, 99 € / Jahr | 13 € / Monat, 129 € / Jahr | 22 € / Monat, 219 € / Jahr |

| Anzahl Nutzer | 1 | 1 | Bis zu 6 | Bis zu 6 |

| Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote mit Copilot | Nein | Ja | Ja | Ja |

| Copilot-Nutzungslimits | Begrenzt | „Höher“ (ohne nähere Angabe) | „Höher“ (ohne nähere Angabe) | „am höchsten“ (ohne nähere Angabe) |

| Exklusive Copilot-Funktionen | Keine | Keine | Keine | Aktuell: Researcher, Analyst, Actions und Photos Agent (demnächst) |

| Cloud-Speicher (OneDrive Personal) | 5 GB | 1 TB | Bis zu 6 TB (1 TB pro Nutzer) | Bis zu 6 TB (1 TB pro Nutzer) |

Microsoft verspricht, dass man für das Premium-Abo keinen neuen Account anlegen muss. Sowohl reine Copilot-Pro-Abos als auch Microsoft-365-Family/Copilot-Pro-Kombi-Abonnements lassen sich zu Microsoft 365 Premium umwandeln. Erstere erhalten quasi zum gleichen Preis nun die Office-Apps und sonstigen Benefits wie OneDrive-Speicher hinzu; bisherige Kombis werden günstiger.

Microsoft hat die deutschsprachigen Webseiten mit den Abo-Plänen für Privatnutzer noch nicht aktualisiert; in unserem MS-365-Family-Testkonto wird die Umstellung auf Premium aber schon angeboten, daher ist der Preis bekannt.

Und wieder neue Icons

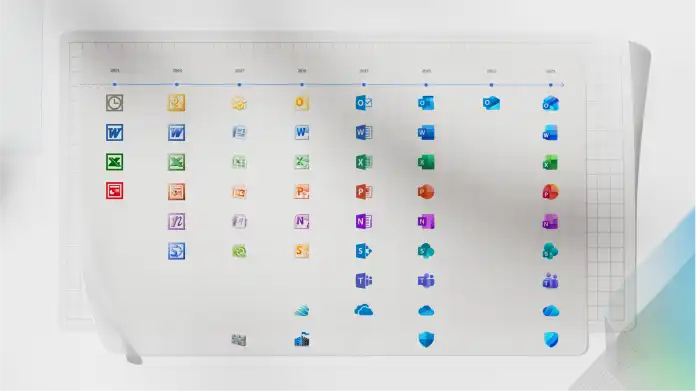

Sieben Generationen von Icons für die MS-Office-Programme gibt es bereits; das Symbol für das neue Outlook nicht hinzugerechnet.

(Bild: Microsoft)

Gleichzeitig kündigt Microsoft an, die Gestaltung der Icons für die Office-Apps (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive und Teams) zu ändern – übrigens zum sechsten Mal seit Einführung von Office für Windows.

Wer neugierig ist, „wie eine subtile Aktualisierung unserer Microsoft 365-Symbole tiefere Veränderungen signalisiert“ und warum die Sinnbildchen zum Starten von Programmen „Tore zu ganzen Erlebnissen, die komplexe Ideen, Produktfähigkeiten und Markenidentitäten in einem einzigen, einprägsamen Bild zusammenfassen“ sind, kann sich in Microsofts Iconography-Artikel über die Designphilosophie hinter den neuen Symbolen aufklären lassen.

Wir meinen: Es ist gut, dass das separate Copilot-Abo verschwindet und die Kombi mit Microsoft 365 für Privatnutzer deutlich günstiger wird. Noch besser ist es, dass der KI-Assistent allen sechs möglichen Accounts eines Premium-Abos zur Verfügung steht und nicht nur wie bisher dem Hauptnutzer. Ob das nun aus reiner Kundenfreundlichkeit geschieht oder – irgendwie wahrscheinlicher – wegen schlechter Verkäufe bei den Copilot-Abos, spielt keine Rolle. Noch schöner wäre es aber, wenn den Abonnenten von Microsoft 365 Family und Personal, die kein Interesse am KI-Assistenten haben, nicht an allen Ecken in den Programmen das Copilot-Icon vor die Nase gesetzt würde. Aber ein solches Entgegenkommen – wenigstens als Opt-in – ist vom derzeit so KI-besoffenen Unternehmen aus Redmond eher nicht zu erwarten. Und was die neuen Icons anbelangt: Geschenkt. Das ist Microsoft sicher wichtiger als den Kunden. Immerhin haben sie sich verkniffen, einen Copilot-Schriftzug an jedes Bildchen zu kleben.

(swi)

Künstliche Intelligenz

Elektroauto: Ende der US-Elektroauto-Prämie bringt Tesla Verkaufsrekord

Der Schlussspurt bei den US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos hat Tesla nach Monaten sinkender Verkäufe einen Absatzrekord beschert. Die Auslieferungen der von Elon Musk geführten Firma stiegen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 497.099 Fahrzeuge. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang von etwa fünf Prozent gerechnet. In den beiden ersten Quartalen des Jahres waren die Tesla-Auslieferungen um jeweils rund 13 Prozent gefallen.

Analysten waren bereits davon ausgegangen, dass einige Kaufinteressenten in den USA vor dem Auslaufen der Steuergutschrift von 7500 US-Dollar Ende September noch zuschlagen. Sie dachten aber mehrheitlich, dass es trotzdem einen erneuten Rückgang geben werde. Die Frage ist nun, was potenziell vorgezogene Käufe für den Absatz im laufenden Vierteljahr und danach bedeuten.

Musk hatte bereits gesagt, er rechne mit einigen harten Quartalen. Der Tech-Milliardär spielt die Bedeutung des Autoverkaufs für das Unternehmen aber schon länger herunter. Die Zukunft von Tesla werde in Robotaxis und humanoiden Robotern liegen, behauptet er. In beiden Bereichen steht der Konzern aber erst am Anfang und trifft auf viel Konkurrenz. Insgesamt baute Tesla im vergangenen Quartal mit 447.410 Autos aller Modelle rund 4,8 Prozent weniger Elektroautos als ein Jahr zuvor.

Musks Politik und die Konkurrenz schaden Tesla

Im ersten Vierteljahr galt die Übergangsphase beim Bestseller Model Y neben den Kontroversen um politische Aktivitäten von Tesla-Chef Elon Musk als ein Grund für den Rückgang. Doch auch im zweiten Quartal, mit einer stabilen Produktion des Model Y (Test) lief es nicht besser.

Tesla trifft im Elektroauto-Geschäft auf immer mehr Konkurrenz anderer Hersteller, während sich die Modellpalette des Vorreiters zumindest optisch kaum verändert. Zudem entscheiden sich im wichtigen US-Markt viele Käufer für Fahrzeuge mit Hybridantrieben oder Verbrennungsmotoren. Gleichzeitig fuhren die US-Autokonzerne ihre Elektro-Pläne bei den in Amerika populären großen Pickups zurück. Teslas futuristisch aussehender Elektro-Pickup Cybertruck ist auch kein Verkaufshit.

Rasante Talfahrt in Europa

In Europa ist Tesla weiterhin auf rasanter Talfahrt. Im August fielen die Neuzulassungen in der Europäischen Union nach Zahlen des Branchenverbands Acea im Jahresvergleich um 36,6 Prozent auf 8220 Fahrzeuge. Im Juli gab es ein Minus von gut 42 Prozent. Teslas Anteil am EU-Automarkt sank inzwischen auf 1,2 Prozent.

Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge übernahm Musk im Sommer selbst die Aufsicht über Produktion und Verkäufe in Europa, nachdem sein langjähriger Vertrauter Omead Afshar das Unternehmen verlassen hatte. Tesla hat sein europäisches Werk in Grünheide bei Berlin. Der Konzern selbst macht keine Angaben zu Ergebnissen in einzelnen Regionen und Ländern.

Mehr über die Elektroauto-Marke Tesla

(fpi)

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 4 Wochen

Entwicklung & Codevor 4 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen