Künstliche Intelligenz

Cybercrime: Lösegeldverhandler zwackte sich wohl Provisionen ab

Ein bei einem IT-Sicherheitsunternehmen angestellter Experte für Lösegeldverhandlungen hat sich offenbar Anteile vom Lösegeld zugeschustert. Strafverfolger untersuchen das nun.

Darüber berichtet Bloomberg. Ein Angestellter der Firma DigitalMint aus Chicago habe mit den Tätern Deals ausgehandelt, bei denen er von Lösegeldzahlungen profitiert, erklärte die Unternehmensführung demnach. Es handle sich jedoch um isolierte Handlungen einer Einzelperson. Dem Angestellten hat DigitalMint umgehend gekündigt und das Unternehmen kooperiere mit einer Untersuchung bezüglich „angeblich unautorisierten Handlungen des Angestellten während seiner Anstellung“.

IT-Sicherheitsunternehmen unterstützen bei IT-Vorfällen

Spezialisierte IT-Sicherheitsfirmen mit Schwerpunkt „Incident Response“ unterstützen Betroffene, wenn sie einen sogenannten IT-Vorfall haben, bei dem etwa Cyberkriminelle in ihre Systeme einbrechen und Ransomware verteilen, IT-Systeme lahmlegen oder Daten ausschleusen und deren Verkauf androhen. Die IT-Security-Unternehmen unterstützen dabei nicht nur bei der Wiederherstellung der IT-Landschaft – sie haben oftmals auch Experten zur Hand, die bei Lösegeldverhandlungen eine möglichst geringe Zahlung erreichen sollen.

„Solche Unterhändler haben keine Anreize, den zu zahlenden Preis zu drücken oder die Opfer über alle Fakten zu informieren, sofern das Unternehmen, für das sie arbeiten, von der Höhe der gezahlten Forderung profitiert“, erklärte ein CEO einer anderen IT-Sicherheitsfirma gegenüber Bloomberg.

In den vergangenen Jahren haben sich IT-Sicherheitsfirmen auch bei Lösegeldverhandlungen stark professionalisiert, erörterte ein weiterer IT-Sicherheitsforscher. Dennoch sei den Opfern am meisten geholfen, wenn kein Lösegeld gezahlt werde.

Bereits Mitte 2022 haben mehr als 30 IT-Sicherheitsexperten aus Bildung und Wirtschaft einen offenen Brief veröffentlicht, der sich gegen solche Lösegeldzahlungen stellt. Sie bezeichnen Lösegeldzahlungen bei Ransomware als „Wurzel allen Übels“. Sie schrieben dazu: „Wenn Opfer von Ransomware das geforderte Lösegeld nicht zahlen würden, dann würde dieses Geschäftsmodell im Keim erstickt.“

(dmk)

Künstliche Intelligenz

iFixIt: AirPods Pro 3 sind „unreparierbar“

Noch nie waren AirPods einfach zu reparieren – so fehlt es etwa seit Jahr und Tag an einer Möglichkeit, ihr Gehäuse zerstörungsfrei zu öffnen. Wer die Hoffnung hatte, dass sich dies bei den frisch erschienen AirPods Pro 3 ändern könnte, wird leider enttäuscht: Nach wie vor sind sie „unmöglich zu reparieren“, fanden die Reparaturspezialisten von iFixIt nun in ihrem offiziellen Teardown heraus. Damit erhalten die neuen ANC-Stöpsel wie üblich einen „Reparability Score“ von genau 0 von 10 möglichen Punkten.

Änderungen bei der Batterie

Um einen Blick ins Innere der AirPods Pro 3 werfen zu können, bedarf es einer Wärmebehandlung, um den Kleber aufzulösen – und eines scharfen Messers. Schon dabei kommt es zu Schäden am Kunststoff. Die Batterie – jenes Element, das man wohl am häufigsten tauschen möchte – ist wie üblich versiegelt und lässt sich nicht ohne Gewalt entnehmen. Pro AirPod ist jeweils eine 0,221 Wh-Batterie verbaut, in der Ladehülle ist es eine einzelne 1,334 Wh-Zelle.

In den AirPods Pro 2 wurden hier noch zwei verbaut, was dazu führt, dass sich die Ladeleistung der Hülle allein verringert hat. In der Praxis heißt dies, dass die AirPods Pro 3 selbst mit ANC 8 Stunden durchhalten, mit Nachladen im Case aber nur 24 Stunden zusammenkommen – und nicht 30 wie bei den AirPods Pro 2. Ein Akkutausch sowohl im Case als insbesondere bei den AirPods gilt als äußerst schwierig und wird im Handel sehr selten angeboten – Apple selbst tauscht einfach die Hardware, geht der Akku über den Jordan.

Dünne Schaumstoffschicht

Intern in der Ladehülle wurde die Positionierung der Magnete verändert, von denen es auch weniger gibt. Einen mechanischen Schalter verbaut Apple nicht mehr. Die verbesserten Ohrpolster (Foam Tips) enthalten eine leidlich dünne Schaumschicht. Diese soll dabei helfen, die Isolierung von der Außenwelt zu verbessern.

Alles in allem sind weder die AirPods selbst noch die Ladehülle für eine einfache Reparatur konzipiert. Warum dies Apple im Jahr 2025 noch so handhabt, weiß nur der Konzern selbst. Auch das Case ist vollverklebt und kann nur mit sehr viel Mühe geöffnet werden – dies kratzerfrei zu schaffen, bräuchte schon Chirurgenhände. Die AirPods Pro 3 sind für 249 Euro im Handel erhältlich.

(bsc)

Künstliche Intelligenz

Quantensichere Netze: CV-QKD Transceiver von CUbIQ in HPE-Switches und -Routern

Quantum Key Distribution (QKD) nutzt die Gesetze der Quantenphysik zur sicheren Schlüsselverteilung an die Kommunikationspartner. Bisher brauchte es für QKD jedoch relativ große dedizierte 19-Zoll-Hardware. Ein gemeinsamer Proof-of-Concept von Coherent Corp., CUbIQ Technologies, HPE Networking und Liberty Global zeigt nun einen vereinfachten und integrierten Ansatz durch QKD-Technologie direkt im Transceiver.

Quantencomputer bedrohen klassische Verschlüsselungsmethoden wie RSA oder ECC. Quantensichere Lösungen wie QKD werden daher immer wichtiger. Auf Basis der über QKD ausgetauschten Schlüssel soll sich im Nachgang quantensichere Verschlüsselung aufsetzen lassen, um auch im Zeitalter des Quantencomputings eine abhörresistente Kommunikation sicherzustellen.

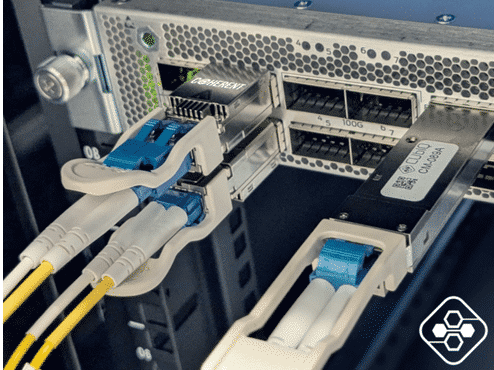

Der Proof-of-Concept von CUbIQ in HPE-Hardware.

(Bild: CUbIQ)

CUbIQ entwickelte für den PoC einen CV-QKD-Transceiver (Continuous Variable Quantum Key Distribution) in einem kompakten QSFP28-Transceiver. Diese lassen sich direkt in HPEs Juniper-Switche und -Router wie beispielsweise Router der PTX-Serie einstecken. Das soll auf Basis des QKD-Schlüsselaustausch quantensichere MACsec-Verschlüsselung ermöglichen, ohne auf eine dedizierte QKD-Lösung im 19-Zoll Format zurückgreifen zu müssen. Als Basis dienten 400ZR-Transceivern von Coherent.

Der POC wurde unter anderem in dieser Woche auf der European Conference on Optical Communication (ECOC) 2025 in Kopenhagen präsentiert. Über Marktreife ist aber noch nichts bekannt.

(axk)

Künstliche Intelligenz

Chinas neue Regeln treffen Nokia und Ericsson hart

China hat die Sicherheitsanforderungen für ausländische Telekommunikationsausrüster deutlich verschärft. Wie die Financial Times berichtet, unterliegen Nokia und Ericsson nun erweiterten nationalen Sicherheitsprüfungen, die den Vergabeprozess für Netzwerkkomponenten erheblich verzögern. Die Maßnahmen erfolgen zeitgleich mit ähnlichen Beschränkungen westlicher Länder gegen chinesische Anbieter wie Huawei.

Die neuen Regelungen verlangen von den europäischen Herstellern umfangreiche Offenlegungen zu verwendeten Komponenten und lokalen Inhalten. Chinesische Behörden prüfen dabei insbesondere die Herkunft kritischer Bauteile und die Einhaltung lokaler Sicherheitsstandards. Diese Anforderungen gehen deutlich über die Prüfverfahren hinaus, denen chinesische Anbieter im eigenen Land unterliegen – ein Umstand, der die Wettbewerbsverzerrung zusätzlich verschärft.

Ausrüster sind alarmiert

Die Auswirkungen auf die Marktposition der europäischen Unternehmen sind bereits spürbar. Ericsson verzeichnet in China sinkende Umsätze und sieht sich zunehmendem Druck durch heimische Wettbewerber wie Huawei und ZTE ausgesetzt. Der schwedische Konzern hatte bereits im vergangenen Jahr Restrukturierungsmaßnahmen angekündigt, um auf die veränderten Marktbedingungen zu reagieren. Nokia steht vor ähnlichen Herausforderungen, wobei beide Unternehmen ihre globale Wettbewerbsfähigkeit durch den Verlust von Marktanteilen im weltweit größten Telekommunikationsmarkt gefährdet sehen.

Die chinesischen Maßnahmen erfolgen vor dem Hintergrund einer weltweiten Neuordnung der Telekommunikationsinfrastruktur. Während westliche Länder chinesische Anbieter aus ihren Netzen drängen, reagiert Peking nun mit Gegenmaßnahmen. In Deutschland haben sich Bundesregierung und Mobilfunknetzbetreiber darauf verständigt, bis 2029 kritische Komponenten von Huawei aus den 5G-Netzen zu entfernen. Ähnliche Schritte vollziehen auch andere europäische Staaten sowie die USA.

Spannungen im globalen Technologiewettbewerb

Die verschärften Anforderungen fügen sich in ein Muster zunehmender technologischer Abschottung ein. Sicherheitsbehörden mehrerer Länder warnen seit Monaten vor Cyberangriffen auf die Telekommunikationsinfrastruktur, die mutmaßlich von chinesischen Akteuren ausgehen. Gleichzeitig hat die EU-Kommission Huawei-Vertreter nach Korruptionsermittlungen aus ihren Gebäuden ausgeschlossen und den Zugang zu Kommissionsbeamten untersagt.

Die Entwicklung zeigt, wie stark die Telekommunikationsbranche zum Spielball geopolitischer Auseinandersetzungen geworden ist. Bereits 2022 hatte die EU bei der WTO Beschwerde gegen China eingelegt, weil chinesische Gerichte europäischen Patentinhabern die Durchsetzung ihrer Rechte erschwerten. Die aktuellen Beschränkungen für Nokia und Ericsson können als weitere Eskalation in diesem Konflikt gewertet werden.

Auswirkungen auf die digitale Souveränität

Die gegenseitigen Beschränkungen werfen grundsätzliche Fragen zur digitalen Souveränität auf. Deutsche Unternehmen sehen sich stark von den USA und China abhängig – eine Situation, die durch die zunehmende Fragmentierung des globalen Technologiemarktes noch verschärft wird. Experten warnen, dass die Abschottung der Märkte Innovation hemmen und die Kosten für den Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur in die Höhe treiben könnte.

Für Nokia und Ericsson bedeuten die chinesischen Maßnahmen einen erheblichen strategischen Rückschlag. Beide Unternehmen müssen nun ihre Geschäftsmodelle überdenken und verstärkt auf andere Märkte setzen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob die europäischen Hersteller ohne Zugang zum chinesischen Markt langfristig mit den stark subventionierten chinesischen Wettbewerbern mithalten können, die zunehmend auch in Drittmärkten expandieren.

(mki)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows