Künstliche Intelligenz

Server offline: In „Call of Duty WW2“ lauert ein RCE-Exploit

In der Windows-Version des Shooters „Call of Duty WW2“ lauert offenbar eine schwere Sicherheitslücke. Wie mehrere Spieler mittels Videoaufzeichnung zeigten, scheinen Unbekannte einen Weg gefunden zu haben, Schadcode auf den Windows-PCs ihrer Mitspieler auszuführen. Betroffen ist wohl die in Microsofts Game Pass enthaltene Version des 2017 erschienenen Shooters. Onlinespiele sind nicht mehr möglich, das weitere Vorgehen unklar.

Kurze Videos zeigen, wie eine blutige Spielszene vor Weltkriegskulisse plötzlich pausiert und zwei Fenster auf dem Bildschirm erscheinen: Zuerst die typische Transferanzeige des Kommandozeilen-Downloadprogramms cURL, wenige Sekunden später ein weiteres Kommandozeilenfenster und dann der Windows-Editor Notepad: „Marc E Mayer just RCEd your ass please contact Mitchell Silberberg and Knupp LLP“, besagt die Botschaft des mutmaßlichen Angreifers auf dem PC des Opfers.

RCE steht für „Remote Code Execution“, also Codeausführung aus der Ferne. Und genau das ist hier offenbar passiert: Über eine im Spielclient enthaltene Sicherheitslücke konnte ein Spieler offenbar Schadcode auf den PC seines Mitspielers schleusen. Die kurze Botschaft ist möglicherweise eine Protestnote an Activisions Adresse. Bei „Mitchell Silberberg & Knupp LLP“ handelt es sich um eine US-Anwaltskanzlei, die Activision in der Vergangenheit vertreten hat – und zwar unter anderem gegen den deutschen Cheat-Anbieter EngineOwning. Marc E. Mayer ist ein Partner jener Kanzlei, der Activision in vielerlei juristischen Auseinandersetzungen gegen Bot-Hersteller, Anbieter privater Multiplayer-Server und Konkurrenzunternehmen repräsentierte.

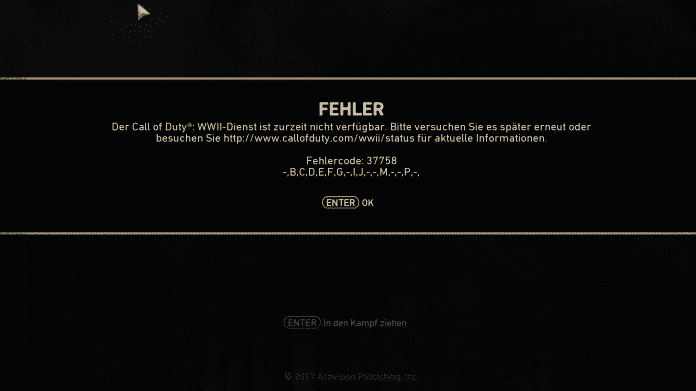

Microsoft und Activision haben mehreren Berichten zufolge, unter anderem bei Rock Paper Shotgun, die Server offline genommen. Wir haben das getestet und konnten das Spiel installieren und starten – der Versuch, einer Online-Partie beizutreten, blieb jedoch ebenso erfolglos wie der Versuch, ein lokales Match zu starten. Auch eine Anfrage bei der Microsoft-Pressestelle blieb kurzfristig unbeantwortet. Wir werden diese Meldung gegebenenfalls aktualisieren.

Wer kennt ihn nicht, den Fehler 37758, Unterfehler B,C,D,E,F,G,I,J,M,P? Spieler von Call of Duty: WW2 sind seit einigen Tagen mit ihm vertraut.

Klassiker mit gut abgehangener CoDebasis

Ob Activision vor der Wiederveröffentlichung noch Aktualisierungen und Fehlerbehebungen bei „COD:WW2“ vorgenommen hat, ist unklar. Somit ist nicht auszuschließen, dass auch andere Versionen des acht Jahre alten Spiels betroffen sind. Die Codebasis scheint gut abgehangen, denn das letzte Update für die herkömmliche PC-Version außerhalb des Microsoft-Pauschalangebots erschien offenbar im Jahr 2018. Das verrät eine Archivkopie der entsprechenden Activision-Produktseite. Das dort erwähnte „Attack of the Undead Community Event“ fand im Mai 2018 statt.

Kürzlich wandte sich ein Games-Lobbyverband, dem auch Microsoft angehört, gegen eine Petition zur Erhaltung von Spielen – die geforderte Nachhaltigkeit mache Spiele unwirtschaftlich. Die Lobbyisten führen unter anderem die Haftbarkeit für illegale Inhalte an. Dennoch sah Activision offenbar keine Probleme darin, ein fehlerhaftes Spiel erneut auf die Spielerschaft loszulassen.

(cku)

Künstliche Intelligenz

E-Evidence: Regierung will internationalen Zugriff auf Cloud-Daten erleichtern

Ermittlungsbehörden den Zugang zu digitalen Beweismitteln („E-Evidence“) in anderen EU-Staaten zu erleichtern, ist Ziel eines Gesetzesentwurfes, den die Bundesregierung am Mittwoch auf den Weg gebracht hat. Unter das Gesetz fallen Daten wie E-Mails, Chatnachrichten, IP-Adressen und Standorte von Mobiltelefonen. Mit dem Vorhaben will die Regierung die EU-Verordnung und eine zugehörige Richtlinie von 2023 über „grenzüberschreitende Sicherung und Herausgabe elektronischer Beweismittel“ in Strafverfahren in nationales Recht gießen. Die neuen Vorschriften sollen Strafverfolgern ermöglichen, elektronische Beweismittel direkt von Diensteanbietern in anderen Mitgliedstaaten anzufordern oder zunächst deren Aufbewahrung zu verlangen.

Bisher müssen sich Ermittler für den Zugriff auf Daten, die im Ausland gespeichert sind, im Wege eines klassischen Rechtshilfeersuchens beziehungsweise einer Europäischen Ermittlungsanordnung an den Sitzstaat wenden. Dort prüft die zuständige Behörde das Ersuchen und leitet es gegebenenfalls weiter. Ein potenzieller Transfer von Daten läuft ebenfalls über den amtlichen Kanal. Dieser zeit- und ressourcenintensive Prozess soll durch Direktzugriff ersetzt werden.

Die klassischen Methoden der Ermittlungszusammenarbeit seien den Herausforderungen des digitalen Raums oft nicht gewachsen, erläutert das federführende Bundesjustizministerium. Rechtshilfeersuchen könnten mehrere Monate beanspruchen – insbesondere in die USA, wo die überwiegende Zahl einschlägiger Diensteanbieter wie Meta, Microsoft, Apple und Google ihren Sitz habe. In dieser Zeit können relevante digitale Daten längst gelöscht oder veraltet sein. Dazu komme, dass die Betreiber die Daten in der Regel dezentral und flexibel nach wirtschaftlichen Kriterien speicherten, sodass sich deren Speicherort ständig ändern könne.

Herausgabe- und Sicherheitsanordnungen

Kern des neuen EU-Rechtsrahmens sind zwei neue Instrumente: Die Europäische Herausgabeanordnung ermöglicht Ermittlungsbehörden eines EU-Landes, digitale Beweismittel direkt bei Anbietern in einem anderen Mitgliedstaat anzufordern. Mit einer Sicherungsanordnung können sie zudem verlangen, dass Daten zunächst gespeichert und nicht gelöscht werden – bis gegebenenfalls eine Herausgabeanordnung folgt. Anbieter von Internetdiensten – auch solche aus Staaten außerhalb der EU – müssen dafür einen festen Ansprechpartner in der Gemeinschaft benennen, an den sich die Strafverfolger wenden können.

In der Regel müssen Herausgabeanordnungen binnen zehn Tagen befolgt werden, in Notfällen sogar binnen acht Stunden. Für besonders sensible Daten – etwa aus Behörden oder von Berufsgeheimnisträgern wie Ärzten, Journalisten und Rechtsanwälten – sieht der Entwurf Schutzmechanismen vor.

Deutschland säumig: EU-Kommission droht mit Klage

Der Begriff der Diensteanbieter ist weit definiert. Er umfasst Zugangsprovider, Messenger- und Videokonferenzdienste, Domain-Services, Cloud- und Hostingdienste sowie große Online-Plattformen wie Amazon, eBay, Google, Meta oder Zalando. Eingeschlossen sind auch Computerspiele-Anbieter, sofern ihre Services eine Kommunikationsfunktion beinhalten oder Datenspeicherung ermöglichen. Verletzt der Anbieter seine Pflichten, sind Sanktionen vorgesehen. Die Höhe der zu verhängenden Geldbußen kann bis zu 500.000 Euro oder bis zu zwei Prozent des Jahresgesamtumsatzes betragen.

In Ampel-Zeiten gab es bereits eine einschlägige Initiative, die es aber nicht mehr durch den Bundestag geschafft hat. Die EU-Kommission hat wegen der Verzögerung parallel die zweite Stufe eines Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen nicht vollständiger Umsetzung der Richtlinie über den Informationsaustausch zwischen Strafverfolgungsbehörden eingeleitet, die mit dem E-Evidence-Paket verknüpft ist. Sie hat dazu einen weiteren Brief in Form einer „mit Gründen versehenen Stellungnahme“ an die Bundesregierung geschickt. Diese hat nun zwei Monate Zeit, zu antworten und die nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Sonst kann die EU-Kommission Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen.

(ds)

Künstliche Intelligenz

Justizministerin: „Chatkontrolle in einem Rechtsstaat tabu“

Nach Unionsfraktionschef Jens Spahn hat sich nun auch die Bundesjustizministerin klar gegen die EU-Pläne für eine Massenüberwachung gestellt. „Anlasslose Chatkontrolle muss in einem Rechtsstaat tabu sein. Private Kommunikation darf nie unter Generalverdacht stehen“, sagte Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch in Berlin. „Der Staat darf Messenger auch nicht dazu zwingen, Nachrichten vor Versendung massenhaft auf verdächtige Inhalte zu scannen.“

„Solchen Vorschlägen wird Deutschland auf EU-Ebene nicht zustimmen“, betonte die Justizministerin. „Wir müssen beim Kampf gegen Kinderpornografie auch auf EU-Ebene vorankommen. Dafür setze ich mich ein. Aber auch die schlimmsten Verbrechen rechtfertigen keine Preisgabe elementarer Bürgerrechte. Darauf habe ich in den Abstimmungen der Bundesregierung seit Monaten beharrt. Und dabei wird es bleiben.“

Bundesregierung bleibt unentschieden

Trotz der klaren Worte von Spahn und Hubig will sich die Bundesregierung noch nicht zu einer Position bekennen – und verweist auf weiteren Abstimmungsbedarf. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums betonte, dass es keine Einigung innerhalb der Bundesregierung gebe. Bisher lehnte Deutschland die EU-Pläne strikt ab.

Damit wird immer wahrscheinlicher, dass die für kommende Woche geplante Abstimmung im EU-Rat verschoben wird. Zur Stunde tagt in Brüssel der Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten (AStV, auch als Coreper bekannt), um die Ratssitzung am 14. Oktober vorzubereiten. Dabei geht es auch um die Chatkontrolle.

Wenn die Vertreter keine Einigung erzielen, dürfte das Thema auf Wiedervorlage gehen. Auch im Bundesinnenministerium rechnet man damit, dass eine Entscheidung frühestens in der Ratssitzung Mitte Dezember fällt. Bereits vor einem Jahr war die Chatkontrolle im Rat gescheitert, damals unter anderem am Widerstand Deutschlands.

Aus Sicht der Bundesregierung seien noch technische Fragen zu klären, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch in Berlin und bedauerte, die Debatte habe eine „Schlagseite“ bekommen. Anlasslose Chatkontrolle sei stets ein Tabu gewesen. „Es geht uns um die Prävention und die Bekämpfung von sexuellem Missbrauch von Kindern und nicht um Chatkontrolle.“

Auch die EU-Kommission weist die Kritik an dem Vorhaben zurück. Es sei „keine allgemeine Überwachung“ der Online-Kommunikation vorgesehen, teilte ein Sprecher der Kommission mit.

Scharfer Widerstand gegen Überwachung

Tatsächlich sieht der seit 2022 heftig umstrittene Plan der EU vor, mit Anwendungen auf den Endgeräten der Nutzer auf Inhalte der Messenger zuzugreifen, bevor diese verschlüsselt werden (Client Side Scanning). Dabei sollen Bilder, Video und URLs automatisch auf Material mit Kindesmissbrauch überprüft werden. Textnachrichten seien ausgenommen.

Kritiker sehen darin eine grundrechtswidrige Massenüberwachung. Die Betreiber von verschlüsselten Messenger-Plattformen lehnen das Vorhaben ebenfalls ab. Signal-Chefin Meredith Whitaker kündigte an, den Messenger vom europäischen Markt zurückzuziehen, sollte die Politik „unsere Verschlüsselung und unsere Datenschutzgarantien untergraben“.

Datenschützer kritisieren die Maßnahme als einen massiven Eingriff in die Privatsphäre. „Die Chatkontrolle hilft nicht, das zweifellos zu unterstützende Ziel der Bekämpfung von Kinderpornografie zu erreichen“, meint die Bundesdatenschutzbeauftragte Louisa Specht-Riemenschneider. „Die Auswirkungen auf uns alle und unsere private Kommunikation hingegen sind massiv und daher kaum zu rechtfertigen.“

(vbr)

Künstliche Intelligenz

Nvidia investiert angeblich zwei Milliarden US-Dollar in xAI

Das KI-Start-up xAI organisiert Berichten zufolge eine neue Finanzierungsrunde, die aktuell bei zugesagten Investitionen von 20 Milliarden US-Dollar stehen soll. Nvidia beteiligt sich angeblich mit zwei Milliarden Dollar, wobei das Geld letztendlich wieder in die eigene Kasse fließen soll.

Über die Pläne berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Quellen, die mit den Verhandlungen vertraut sein sollen. Demnach soll mit dem neuen Kapital eine Zweckgesellschaft entstehen, die KI-Beschleuniger von Nvidia kauft und dann an xAI vermietet. Die Firma will damit angeblich ihren nächsten Supercomputer Colossus 2 bauen – Colossus (1) gehört zu den schnellsten Systemen der Welt.

Die 20 Milliarden Dollar sollen aus zwei Geldtöpfen stammen: 7,5 Milliarden Dollar an Eigenkapital (Equity), für das xAI eigene Anteile verkauft, und 12,5 Milliarden Dollar Fremdkapital (Debt) in der neuen Zweckgesellschaft. Nvidias Anteil soll zur Eigenkapitalseite gehören; Nvidia würde somit xAI-Anteile erhalten.

Nvidia profitiert

Da die Investition durch den Kauf von KI-Beschleunigern wieder zurück zu Nvidia fließt, entspräche Nvidias Anteil letztendlich einem Rabatt von rund zwei Milliarden Dollar für xAI beziehungsweise die neue Zweckgesellschaft. Nvidia dürfte das mit einer Bruttomarge von zuletzt 72,4 Prozent verkraften. Beteiligungen wie die an xAI sind ein alternativer Weg zu klassischen Aktienrückkäufen, um mit Eigenkapital die eigene Aktie aufzuwerten. So steigt schließlich der Buchumsatz, was die Börse glücklich stimmen dürfte.

Bloomberg glaubt, dass dieses Abkommen mit xAI branchenweit zu einem neuen Standardmodell für Investitionen in KI-Firmen werden könnte. Beim Deal mit OpenAI überspringt Nvidia den Schritt mit der Zweckgesellschaft sowie der Vermietung von GPUs und investiert selbst 100 Milliarden Dollar. OpenAI kauft damit wiederum Nvidias KI-Beschleuniger und gibt Unternehmensanteile ab.

(mma)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows