Künstliche Intelligenz

Wie unsere Erde: Exoplanet TRAPPST-1e könnte eine sekundäre Atmosphäre haben

Der Exoplanet TRAPPIST-1e hat seine primäre Atmosphäre offenbar verloren, es ist aber noch möglich, dass er – wie unsere Erde – eine sekundäre aufgebaut hat und damit tatsächlich ganz besonders erdähnlich ist. Das haben genaue Analysen mit dem Weltraumteleskop James Webb ergeben, deren Ergebnisse jetzt vorgestellt wurden. Demnach ist es jetzt unwahrscheinlich, dass der Himmelskörper eine Gashülle hat, die der dicken der Venus oder der dünnen des Mars ähnelt. Andere seien jedoch weiter möglich. Aber es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Gesteinsplaneten ganz ohne Atmosphäre handelt. Die Wahrscheinlichkeit für beides sei in etwa gleich groß. Das unterstreicht, wie schwierig die Erforschung ist, und dürfte das Interesse an TRAPPIST-1e nur weiter erhöhen.

Es wird immer interessanter

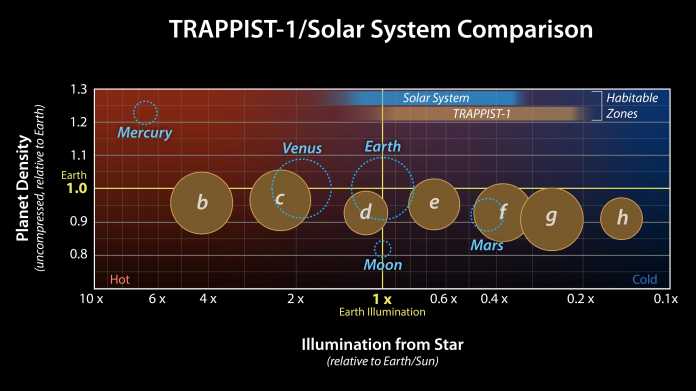

Vergleich der Exoplaneten von TRAPPIST-1 mit Himmelskörpern im Sonnensystem

(Bild: NASA/JPL-Caltech)

TRAPPIST-1 ist gerade einmal 40 Lichtjahre von der Erde entfernt, sein Planetensystem gehört zu den interessantesten überhaupt, weil es aus sieben Gesteinsplaneten besteht. So viele kennen wir in keinem anderen. In der habitablen Zone – wo prinzipiell flüssiges Wasser auf der Oberfläche möglich wäre – liegen TRAPPIST-1e, f und g. Weil die drei aber vergleichsweise weit von dem Stern entfernt sind, ist ihre Erforschung besonders schwierig. Leichter fällt die Untersuchung bei den inneren Planeten, bei TRAPPIST-1b und c hat sich die Hoffnung auf eine Gashülle aber bereits zerschlagen, TRAPPIST-1d hat ebenfalls keine erdähnliche Atmosphäre, nur lebensfeindliche wie jene von Venus oder Mars sind dort möglich. Mit der jetzt vorgestellten Analyse rückt der erste der interessantesten Planeten dort in den Fokus.

Wie die US-Weltraumagentur NASA zusammenfasst, wurden für die zwei Studien Daten zu insgesamt vier Transits gesammelt, also Passagen von TRAPPIST-1e vor seinem Stern. Von dessen Licht hat dann ein kleiner Teil die direkte Umgebung des Exoplaneten passiert. In dem Signal könnten sich also Spuren einer möglichen Atmosphäre verbergen. Die Analyse ist aber extrem schwierig, auch weil dafür Spuren, die auf den Stern selbst zurückgehen, von denen des Exoplaneten getrennt werden müssen. Mit einem neuartigen Vorgehen hat eine Forschungsgruppe nun jene Variationen, die bei jedem Transit aufgetaucht sind, von jenen getrennt, die sich jeweils unterschieden hätten, erklärt das Massachusetts Institute of Technology. So habe man versucht, Daten zum Planeten selbst zu bekommen.

Auch wenn das Vorgehen keinen Befund zum Aufbau einer möglichen Atmosphäre zutage gefördert hat – und nicht einmal ausschließen konnte, dass es dort möglicherweise gar keine gibt – so ist es trotzdem ein Schritt nach vorn. So habe man ausschließen können, dass es dort eine Gashülle gibt, die von Kohlenstoffdioxid dominiert wird, erklärt das Team. Eine an Stickstoff reiche Gashülle, wie im Sonnensystem etwa beim Saturnmond Titan – oder der Erde – ist weiterhin noch möglich. Auch Ozeane verschiedener Form und Größe könnte es auf TRAPPIST-1e weiterhin geben. Das Team weist aber darauf hin, dass alle Exoplaneten von TRAPPIST-1 ihrem Stern immer die gleiche Seite zeigen. Es gibt also jeweils eine Hälfte mit einem immerwährenden Tag und eine Nachtseite. Das hätte Folgen für mögliche Gewässer.

Spektraldaten von TRAPPIST-1 e, darüber gelegt einmal ein Modell mit Atmosphäre (blau) und einmal ganz ohne (braun)

(Bild: NASA, ESA, CSA, STScI, Joseph Olmsted (STScI))

Weitere Beobachtungen geplant

Die jetzt in den Astrophysical Journal Letters veröffentlichten Arbeiten stellen einen bedeutenden Meilenstein bei der Suche nach lebensfreundlichen Bedingungen auf anderen Welten dar, erklärt die schottische University of St Andrews. Mehr als ein Jahr lang habe man die Messdaten sorgfältig korrigiert, um die Signale des Sterns und jene des Exoplaneten zu trennen. Dass TRAPPIST-1e eine sekundäre Atmosphäre haben könnte, sei die spannendste Möglichkeit, die nach der Analyse verbleibe. Das Weltraumteleskop James Webb soll in den kommenden Jahren weitere Transits beobachten. Statt zu vier sollen am Ende Daten zu fast 20 zur Verfügung stehen, von denen sich die Forscher und Forscherinnen bessere Einblicke erhoffen.

(mho)

Künstliche Intelligenz

Proxmon Backup Server: Angreifer können Backup-Snapshots zerstören

Verschiedene Versionen von Proxmon Backup Server sind verwundbar. Angreifer können an zwei Sicherheitslücken ansetzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Diverse Sicherheitsprobleme

Die Entwickler weisen im Forum auf die Schwachstellen hin. Bislang sind dazu keine CVE-Nummern und somit keine Einstufung des Bedrohungsgrads bekannt. Das CERT Bund vom BSI stuft die Gefahr als „hoch“ ein.

Von einer Schwachstelle ist ausschließlich der Proxmon-Versionsstrang 3.x betroffen. Nutzen Angreifer die Lücke erfolgreich aus, können sie Backup-Snapshots manipulieren, sodass eine Wiederherstellung unmöglich wird. Hier schafft die Ausgabe 3.4.1-1 Abhilfe.

Bei der zweiten Schwachstelle kommt es bei einer Konfiguration mit S3 zu Problemen, und Angreifer können unbefugt auf Daten zugreifen. Dagegen ist Proxmox Backup Server 4.0.18-1 gerüstet.

Ob es bereits Attacken gibt, ist zurzeit nicht bekannt. Unklar bleibt auch, woran Admins bereits attackierte Systeme erkennen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

(des)

Künstliche Intelligenz

Software Testing: Dynamische Analyse für Embedded Systems

In dieser Episode des Podcasts Software Testing sprechen Richard Seidl, Alexander Weiss und Martin Heininger über die Praxis moderner Embedded Systems Tests. Geräte im Test zu simulieren hilft, hat aber Grenzen, beispielsweise im Bereich Safety.

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Problem ist die Beobachtbarkeit: Klassische Instrumentierung bläht Code auf und verändert Laufzeiten. Ihr Gegenentwurf lautet Embedded Trace. Die CPU funkt Ereignisse hardwareseitig nach außen, ein Field-Programmable Gate Array (FPGA) wertet live aus. So lässt sich Code-Coverage im Integrationstest auf echter Hardware messen.

Bei diesem Podcast dreht sich alles um Softwarequalität: Ob Testautomatisierung, Qualität in agilen Projekten, Testdaten oder Testteams – Richard Seidl und seine Gäste schauen sich Dinge an, die mehr Qualität in die Softwareentwicklung bringen.

Die aktuelle Ausgabe ist auch auf Richard Seidls Blog verfügbar: „Dynamische Analyse für Embedded Systems – Alexander Weiss, Martin Heininger“ und steht auf YouTube bereit.

(mdo)

Künstliche Intelligenz

Für „ungefilterte Gedanken“: „Geister-Beiträge“ auf Threads nur einen Tag online

Auf dem Kurznachrichtendienst Threads von Meta kann man jetzt Beiträge veröffentlichen, die nach 24 Stunden automatisch aus dem Netz genommen werden. Damit könne man jetzt „ungefilterte Gedanken“ publik machen, begründen die Verantwortlichen den Schritt. Die „Geister-Beiträge“ („ghost posts“) werden von einer gestrichelten Sprechblase umschlossen und damit visuell merklich von den normalen abgegrenzt. Gleichzeitig wird darunter nicht angezeigt, wie oft die Beiträge mit einem Herzen versehen wurden, das bekommt nur der Verfasser oder die Verfasserin angezeigt. Antworten auf solche Beiträge landen in dem jeweiligen Postfach und sind damit ebenfalls nicht öffentlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weniger Risiko beim Schreiben

Mit den „Geister-Beiträgen“ will Meta die User auf Threads dazu animieren, Gedanken oder Sichtweisen zu veröffentlichen, ohne sich vorher darüber Gedanken machen zu müssen, wie perfekt die sind, oder ob die auch noch in Jahren öffentlich sein sollen. Damit könne man leichter etwas Neues probieren und spontaner schreiben. Nach 24 Stunden werden die Beiträge archiviert und sind nur noch für die Person einsehbar, die sie erstellt hat. Gegenüber TechCrunch hat Meta ausgeführt, dass die Beitragsart mehr Konversationen ermöglichen soll, weil sie das Risiko verringern, dass den Verantwortlichen alte Beiträge später nicht mehr genehm sind oder sogar für Probleme sorgen.

Die Neuerung auf Threads ist jetzt nicht der erste Versuch eines sozialen Netzwerks mit einem automatischen Verfallsdatum für Beiträge. Schon Ende 2020 wollte Twitter Nutzern und Nutzerinnen mit den sogenannten „Fleets“ die Angst vor dem Veröffentlichen nehmen. Aber schon wenige Monate später wurden die nach 24 Stunden verschwindenden Tweets wegen des geringen Interesses wieder zurückgezogen. Meta hat dagegen mit verschwindenden Beiträgen auf Instagram, Facebook und WhatsApp gute Erfahrung gesammelt. Auf Threads wurde die neue Funktion jetzt zur Einführung fleißig ausprobiert, ob das Interesse daran bleibt, muss sich aber erst noch zeigen.

(mho)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets