Künstliche Intelligenz

Apple Watch Series 11, SE 3 und Ultra 3: Mehr Gesundheit, besserer Mobilfunk

Im Rahmen des iPhone-Events am 9. September hat Apple auch neue Uhren vorgestellt. Während die Watch Series 11 mit einem neuen Mobilfunkstandard und Blutdruckmessung glänzt, bekommt die Ultra 3 mehr Displayfläche und Satellitennotruf. Auch das Einstiegsmodell SE 3 wird mit lang erwarteten Funktionen deutlich aufgewertet, allem voran dem Always-on-Display.

Apple Watch Series 11: 5G und Blutdruckerkennung

Die Apple Watch Series 11 ist in Aluminium in einem neuen Space Grau sowie in Diamantschwarz, Roségold und Silber und außerdem in poliertem Titan in Natur, Gold und Schiefer erhältlich. Ansonsten sieht sie so aus wie ihr Vorgänger und es gibt sie mit einer Kantenlänge von 42 oder 46 Millimetern. Das Ion-X-Glas der Aluminiumvariante soll allerdings zweimal kratzfester und so deutlich robuster sein. Die Modelle aus Titan behalten weiterhin kratzfestes Saphirglas.

Entscheidet man sich für eine Mobilfunkvariante, unterstützt diese nun den Standard 5G. Alle Vorgänger nutzen bislang 4G-LTE-Funkmodems.

Apple

)

Mit der Series 11 zieht auch die lang erwartete Blutdruckmessung in die Apple Watch ein. Das soll helfen, Erkrankungen wie Bluthochdruck (Hypertonie) zu erkennen. Allerdings ersetzt diese kein Blutdruckmessgerät. Denn die Watch zeigt keine exakten systolischen und diastolischen Werte, sondern liefert nur Trends und Veränderungen über einen längeren Zeitraum. Die Funktion soll in 150 Ländern verfügbar sein, sobald die Gesundheitsbehörde FDA die Freigabe erteilt hat. Bluthochdruck-Mitteilungen werden mit watchOS 26 auch auf der Apple Watch Series 9, Series 10 sowie auf der Apple Watch Ultra 2 verfügbar sein.

Die Batterielaufzeit will Apple bei der Series 11 gesteigert haben: War bei den Vorgängern bislang von 18 Stunden die Rede, gibt Apple die Laufzeit für die Series 11 nun mit 24 Stunden an. Eine Schnellladefunktion soll den Akku in einer Viertelstunde so weit füllen, dass man die Watch 8 Stunden lang nutzen kann.

Apple Watch SE 3: Always-On-Display, Doppeltipp, schnelles Laden

Die SE der dritten Generation hat Apple deutlich aufgewertet: Sie erhält den S10-Chip aus der Series 10. Der sorgt nicht nur für mehr Tempo, sondern erlaubt, einige Siri-Befehle ohne Netzwerkverbindungen direkt auf der Watch auszuführen (On-Device-Siri). Zudem verbessert er über Stimmisolation die Sprachqualität der Mikrofone in Telefonaten oder FaceTime-Anrufen. Auch ergänzt der Chip Live-Übersetzungen und die Doppeltipp-Geste, die Apple mit der Series 9 und Ultra 2 eingeführt hat. Obendrein kann die SE nun schnell laden.

Apple

)

Zudem bekommt die SE ein Always-On-Display und kann damit dauerhaft die Uhrzeit anzeigen. Neu ist auch ein Lautsprecher, der Musik und Podcasts abspielt. Die Mobilfunkvariante der SE 3 unterstützt ebenfalls 5G-Mobilfunk, wie die Series 11.

Und noch eine Funktion erbt die SE 3 von den teureren Modellen: die Temperaturmessung. Auf andere Gesundheitsfunktionen wie das 1-Kanal-EKG oder das Pulsoxymeter muss man bei der günstigsten Apple-Uhr allerdings weiterhin verzichten.

Ultra 3: Besser lesbar, Satellitenfunk

Nachdem das Top-Modell im letzten Jahr nur eine zusätzliche frische Gehäusefarbe bekommen hat, gibt es mit der Ultra 3 wieder echte Neuerungen. Zum einen hat Apple die sichtbare Displayfläche vergrößert und den Bildschirmrand um 24 Prozent verschlankt. Außerdem soll das Display nun auch von der Seite besser ablesbar sein und heller wirken. Apple setzt jetzt ein LTPO3-OLED ein, das im letzten Jahr bei der Series 10 Einzug hielt. Der Bildschirm bietet eine höhere Bildwiederholrate und erlaubt es, bei bestimmten Ziffernblättern die Bewegungen des Sekundenzeigers zu imitieren.

Wie die Series 11 unterstützt die Ultra 3 Mobilfunkverbindungen über 5G. Darüber hinaus beherrscht sie erstmals Satellitenkommunikation. Wie das iPhone 14 und neuer kann man damit Notrufe absetzen, auch wenn man kein Mobilfunknetz hat. Darüber hinaus lassen sich aber auch Textnachrichten verschicken, auch eine Find-My-Funktion zur Ortung ist eingebaut. Mit ein paar Fingertipps lassen sich so Textnachrichten an Notdienste senden oder der Standort mitteilen. Die Laufzeit soll bei 42 Stunden liegen. Im Stromsparmodus sind es bis zu 72 Stunden. Die Ultra 3 beherrscht auch eine Schnellladefunktion, die den Akku in einer Viertelstunde so weit füllt, dass die Uhr 12 Stunden durchhält.

Apple

)

Preise und Verfügbarkeit

Apple Watch Series 11, SE 3 und Ultra 3 kommen am 19. September in den Handel. Sie sind ab dem 9. September bestellbar. Die Series 11 kostet ohne Mobilfunk mit Aluminiumgehäuse unverändert ab 449 Euro. Mit Mobilfunk sind es mindestens 569 Euro. Es gibt auch eine Version mit Titangehäuse, hier sind mindestens 799 Euro fällig. Die SE 3 ist leicht im Preis gestiegen, sie ist nun ab 269 Euro erhältlich. Die Ultra 3 kostet bei Apple unverändert 899 Euro.

(hze)

Künstliche Intelligenz

Digitalministerium testet europäische digitale Identität zusammen mit der BundID

Die Bundesregierung arbeitet aktuell auf Basis des Rechtsakts für eine europäische digitale Identität (EUid) an einer staatlichen digitalen Brieftasche. Ziel der European Digital Identity Wallet (EUDI) ist es, Bürgern ein kostenloses und sicheres Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem sie sich künftig EU-weit digital ausweisen können. Ein Fiasko wie bei dem für gescheitert erklärten Projekt ID Wallet für den E-Führerschein und ein virtuelles Portemonnaie soll es dieses Mal nicht geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Um die EUDI-Wallet frühzeitig auf ihre Tauglichkeit fürs E-Government zu testen, hat das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) gemeinsam mit der Sächsischen Staatskanzlei und der Landeshauptstadt Dresden eine praxisnahes Erprobungsinitiative gestartet. Ziel ist die Umsetzung der EU-Vorgaben in konkrete, alltagstaugliche Lösungen.

Dazu haben die Beteiligten zwei Anwendungsfälle im Fokus: Der Dresden-Pass ermöglicht Bürgern mit geringem Einkommen verschiedene Ermäßigungen, etwa in den Bereichen ÖPNV, Kultur und Bildung. Die Sächsische Ehrenamtskarte bietet Engagierten Vergünstigungen im ganzen Freistaat. Beide Nachweise sollen künftig über die EUDI-Wallet sowohl online als auch vor Ort an Annahmestellen genutzt werden können.

Die aus diesem Test gewonnenen Erfahrungen erachtet das BMDS als entscheidend für die spätere bundesweite Anbindung der Verwaltung. Der Schwerpunkt soll dabei auf Nutzerfreundlichkeit liegen.

Die BundID als zentrale Schnittstelle

Bei dem Probelauf spielt die BundID eine Schlüsselrolle. Sie kann schon heute als zentrale Schnittstelle für die Identifizierung und Authentifizierung der Bürger sowie den Austausch von Nachweisen über das zentrale Bürgerpostfach (ZBP) genutzt werden. Aktuell ist sie – nach einem verhaltenen Start, einem kurzen Nachfrageplus und späteren Kontenrückgängen – als Basisdienst des Onlinezugangsgesetzes (OZG) für rund 1800 kommunale Onlinedienste verwendbar. Dieser Online-Ausweis soll nun eine schnelle und unkomplizierte Anbindung der öffentlichen Verwaltung an die EUDI-Wallet ermöglichen. Vorgesehen ist, dass alle an die BundID angebundenen E-Government-Services künftig auch automatisch mit der EUDI-Wallet zusammenspielen.

Das Pilotvorhaben in Sachsen ist als bundesweiter Referenzrahmen gedacht. Nach der geplanten Erprobungsphase im dritten und vierten Quartal 2026 soll die Nutzung der EUDI-Wallet zur Identifizierung bei der BundID sowie die Ausstellung von Nachweisen über das Bürgerpostfach Ende kommenden Jahres implementiert werden. Generell müssen die EU-Staaten aber auch schon allen Bürgern die digitale Brieftasche bis Dezember 2026 bereitstellen.

Föderale Kooperation im Zentrum

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Projekt wird eng mit der Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) abgestimmt, die mit der Entwicklung der Wallet beauftragt ist. Die Erkenntnisse aus der Erprobung fließen in ein umfassendes Zielbild für die bundesweite Einführung ein, an dem auch Länder, Kommunen und IT-Gremien beteiligt sind. Erste Ergebnisse sollen bereits im November dem IT-Planungsrat zur Entscheidung über die technische Umsetzung vorgelegt werden.

Die EUDI-Wallet selbst geht über einen reinen digitalen Personalausweis hinaus. Sie soll es erlauben, eine Vielzahl von persönlichen Nachweisen sicher auf dem Smartphone zu speichern und zu verwalten. Dazu gehören Führerscheine, Bildungs- und Gesundheitsdokumente, Meldebescheinigungen sowie Reisedokumente.

(wpl)

Künstliche Intelligenz

Verband: Deutschland liegt beim Quantencomputing zwei bis drei Jahre zurück

Führende Experten auf dem Gebiet der Quantentechnologien ziehen ein gemischtes Fazit zum Stand Deutschlands auf diesem Zukunftsgebiet. Die Zusammenarbeit zwischen Grundlagenforschung und jungen Unternehmen funktioniere in etablierten regionalen Ökosystemen wie München, Stuttgart/Ulm, Jülich und Braunschweig sehr gut, betonen die Wissenschaftler in einem Positionspapier, das der Elektrotechnik- und IT-Verband VDE im Vorfeld des Kongresses MikroSystemTechnik in Duisburg veröffentlicht hat. Erste Produkte für Quantensensorik und IT-Sicherheit seien bereits auf dem Markt. Im internationalen Vergleich liege Deutschland beim Quantencomputing allerdings zwei bis drei Jahre zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die größte Herausforderung ist laut der Analyse derzeit nicht primär technologischer Natur, sondern die zurückhaltende Nachfrage und das mangelnde Wissen aufseiten der Anwender in vielen Branchen. Zudem bewerten die Insider die Forschungsförderung, insbesondere mit Blick auf die Abstimmung zwischen den beteiligten Ministerien, als nicht immer kohärent und zielgerichtet genug. Jenseits der Schwächen bei Quantenrechnern befinde sich Deutschland bei der Quantensimulation, der Quantenkommunikation mit ersten Versuchsnetzen sowie der Quantensensorik auf Augenhöhe mit der internationalen Spitze.

„Die Quantentechnologien machen derzeit erkennbare Fortschritte“, schreiben die Verfasser. Aber der Weg zu erfolgreichen, auch massentauglichen Produkten sei lang: „Wir brauchen einen langen Atem.“ Aus dem Status quo leiten die Experten, denen auch Führungskräfte aus Konzernen wie IBM, Infineon, Bosch und Trumpf angehören, sieben Impulse ab. Diese sollen helfen, die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und Deutschland bis 2026 als führenden Standort für industrielle Anwendungen im Quantensektor zu etablieren.

Ruf nach nationaler Quanteninitiative

Die Zuständigen in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sollen demnach eine von allen getragene „Moonshot“-Vision und Technologie-Fahrpläne mit messbaren Zielen entwickeln. Es gelte, die regionalen Quanten-Ökosysteme strategisch zu stärken. Öffentlich geförderte Pilotlinien müssten mit Einbindung der Wirtschaft betrieben werden, der Staat soll als Ankerkunde und durch Forschungskäufe den Markt fördern. „Das heißt zum Beispiel, dass darin geförderte Hightech-Infrastrukturen nach festgelegten Regeln auch für andere Projekte niederschwellig zugänglich sind“, erklärt Thomas Becks vom VDE. „So können wir Investitionsmittel effizient einsetzen.“

Die Förderung soll fokussierter, kohärenter und thematisch auf kritische Pfade ausgerichtet werden. Eine Trennung von Hard- und Software nach Ressorts sei zu vermeiden, ist dem Papier zu entnehmen. Die Mittelvergabe müsse auf messbaren Zielen basieren, um Projekte agil anpassen oder bei Misserfolg ohne Sanktionen stoppen zu können. Zudem seien Anreize für etablierte Unternehmen und eine intensivierte, finanziell aufgestockte Startup-Förderung nötig.

Deutschland müsse im globalen Wettbewerb um exzellente Wissenschaftler und Nachwuchs durch attraktive Angebote und die Reduzierung bürokratischer Hürden punkten, fordern die Fachleute. Die größte Herausforderung sei die Akzeptanz. Neue Veranstaltungsformate und die finanzielle Unterstützung für Erstanwendungen in der Industrie sollen die Nachfrage stimulieren und Lernkurven ermöglichen. Auch die aktive Begleitung der Standardisierung und Normung sei essenziell, insbesondere bei der Integration von Quantentechnologien in bestehende Systeme wie das Internet der Dinge oder Hochleistungsrechnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Verfasser schlagen vor, eine nationale Quanteninitiative aufzubauen. Diese müsse alle relevanten Fachdisziplinen und Unternehmensgrößen einbinden. Ein solcher Schritt könne die erforderliche Koordination und eine Roadmap liefern.

()

Künstliche Intelligenz

Fedora Linux 43: Adieu X11, Hallo WebUI

Zwar ist Fedora um weitreichende Umbauten an der Linux-Distribution nie verlegen, doch haben die beiden signifikanten Änderungen zur jetzt veröffentlichten Version 43 weiteren Vorlauf benötigt und im Falle der entfernten X11-Unterstützung in Gnome zu internen Diskussionen geführt. Mit Fedora Linux 43 ist die Gnome-Session ab jetzt nur noch mit Wayland als Display-Protokoll verfügbar – ein optionales Paket zum Nachrüsten einer X11-Session gibt es nicht mehr. Denn Gnome und seine Komponenten sind hier nun ganz ohne X11 kompiliert – eine Möglichkeit dieser Desktop-Umgebung ab Gnome Version 47. Die Reduktion auf Wayland sollte zunächst auch den Display-Manager GDM zur Anmeldung betreffen, welcher ohne X11-Unterstützung auch keine anderen, zusätzlichen installierten Desktop-Umgebungen mit diesem Protokoll mehr starten könnte. So wie Ubuntu verzichtete Fedora deshalb auf den letzten Schritt und belässt X11 bis Fedora 49 in GDM, damit Anwender mit mehreren installierten Desktops neben Gnome vorerst nicht auf einen anderen Display-Manager wie LightDM ausweichen müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

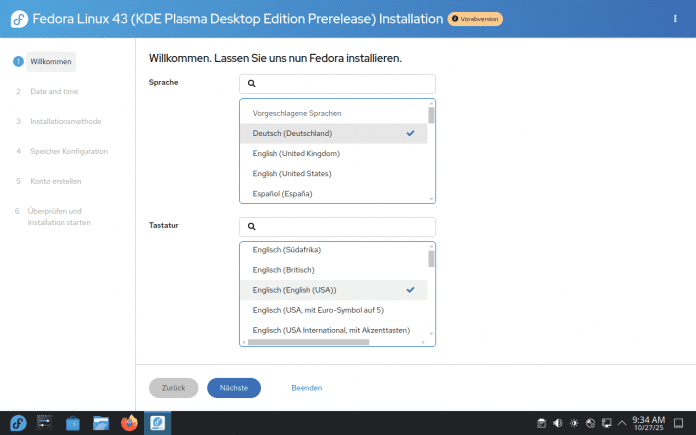

Anaconda in neuem Gewand

Der Installer Fedoras, genannt Anaconda, fiel immer schon mit einer ungewöhnlichen Benutzerführung auf, die keine linearen Menüs präsentiert, sondern Untermenüs für die einzelnen Schritte wie Partitionierung, Benutzerkonto sowie Netzwerkverbindungen zeigt. Zuletzt bekam Anaconda in Fedora 26 mit dem alternativen Partitionierer Blivet eine größere Ergänzung, die fortgeschrittenen Anwendern detaillierte Einstellungen beim Anlegen neuer Partitionen bot. Jetzt zieht Fedora mit dem neuen Installer WebUI die lange bekannten Probleme der Anaconda-Oberfläche glatt. WebUI basiert auf HTML, Javascript sowie Python und setzt ein lineares, intuitiveres Frontend vor Anaconda, das den gewohnten Installationswegen anderer Linux-Distributionen ähnlicher ist.

Diese Oberfläche zur Installation war schon in der Gnome-Ausgabe von Fedora 42 zu sehen. Nun ist der neue, lineare Installer auch der Standard in der KDE-Version und den anderen Fedora-Spins geworden.

(Bild: Screenshot David Wolski)

Mit einer neuen Option zur Reinstallation kann WebUI das System außerdem über ein bestehendes erneut installieren, behält dabei aber die bereits vorhandenen Daten in den Home-Verzeichnissen. Sein Debüt hatte der neue Installer, der seit Fedora 37 in Entwicklung ist, schon in der vorherigen Ausgabe. Allerdings nur in der Gnome-Version Fedoras, während jetzt der neue Installer auch bei KDE Plasma und den Fedora-Spins der Standard ist. Kleine Unterschiede gibt es dabei im Installer der Gnome-Ausgabe: Die Erstellung des ersten Benutzerkontos erfolgt in Gnome nach dem ersten Boot des installierten Systems, bei den anderen Fedora-Ausgaben gleich in der WebUI. In den kommenden Ausgaben wird WebUI auch die Server-Ausgabe, die Netzwerk-Installationsmedien und die Immutable-Ausgaben installieren und das bisherige GTK4-Frontend für Anacoda ab Fedora 46 komplett ersetzen. Der Aufbau als App mit Web-Techniken soll überdies die Installation Fedora in Cloud-Instanzen über Remote-Verbindungen im Browser erleichtern.

Boot-Partition und initiale Ramdisk

Einfacher ist auch die automatische Partitionierung geworden, bei welcher Fedora von Haus ein btrfs-Volumes mit dem Home-Verzeichnis als Subvolumes anlegt, mit einer aktivierten Komprimierung per Zstandard und sehr niedriger Kompressionsstufe. Dieses Verfahren soll keinen Speicherplatz sparen, sondern die Schreibvorgänge für Flash-Datenträger messbar reduzieren. Im EFI-Modus verlangt Fedora nun stets nach einem Datenträger mit GPT als Partitionstabelle und akzeptiert keinen Master Boot Record mehr. Diese Kombination ist zwar seitens der EI-Spezifikation möglich, machte in der Praxis mit UEFI-Implementierungen verschiedener Hersteller immer wieder Probleme. Wer Fedora einige Versionen schon per Paketmanager DNF auf neue Ausgaben aktualisiert hat, kennt in vielen Fällen auch die Fehlermeldung über eine zu kleine /boot-Partition beim Entpacken neuer Kernel-Pakete. Die separate Boot-Partition dehnt Fedora deshalb bei Neuinstallation auf 2 GByte aus, um größere initiale Ramdisk, die weiterhin experimentellen Unified Kernel Images (UKIs) und mehr Firmware aufnehmen zu können. Für initiale Ramdisks nutzt Fedora nicht mehr den Packer XZ, sondern Zstandard, um einen Neustart ein paar Sekunden schneller absolvieren zu können. Das Paketformat aktualisiert Fedora auf RPM 6.0, das mehrere Signaturen pro Paket erlaubt, die Verwaltung der OpenPGP-Schlüssel aus Repositorys vereinfacht und lokal gebaute, eigene RPM-Paket automatisch signieren kann.

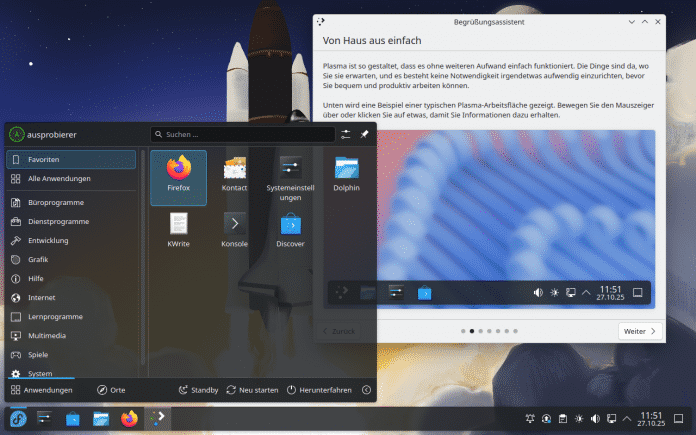

Desktops: Fedora in vielen Varianten

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Kernel ist in Version 6.17, wie bei Fedora zu erwarten, auch hier wieder sehr jung. Im Laufe des Unterstützungszeitraums bis Dezember 2026 werden die Entwickler auch mindestens noch die kommende Kernel-Version 6.18 nachschieben. Die GNU-Toolchain hat Fedora auf Gcc 15.2 und Glibc 2.42 gehievt. Python-Entwickler bekommen den Interpreter in Version 3.14 vorinstalliert, das wieder einige Methoden als veraltet markiert oder bereits entfernt hat. Zur Abwärtskompatibilität gibt es weiterhin Python 3.13 in den Paketquellen. Wie immer gibt es Fedora auch mit anderen Desktops als mit Gnome 49 und KDE Plasma 6.5 in den Hauptversionen.

Seit Fedora 42 ist die KDE-Ausgabe, nun mit Plasma 6.5 ausgestattet, zur Hauptausgabe neben Gnome befördert. Automatischer Theme-Wechsel und abgerundete Kanten sind die Highlights dieser Plasma-Version.

(Bild: Screenshot David Wolski)

Installierbare Live-Systeme gibt es als „Spins“ auch wieder mit den schlankeren Arbeitsumgebungen von XFCE, LXQT, LXDE und Mate. Zudem gibt als Alternative zu Gnome auch das von Linux Mint bekannte Cinnamon, Budgie und auch schon eine Vorabversion des neuen Rust-Desktops Cosmic, der aktuell von System76 entwickelt wird. Auch diese Versionen liegen nicht nur für die x86-64Architektur vor, sondern auch für ARM.

Der aktuelle Stand der wichtigsten Unix- und Linux-Distributionen:

(dmk)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets