Apps & Mobile Entwicklung

Anker Solix Solarbank Multisystem: Das Power Dock macht aus dem Balkonkraftwerk eine PV-Anlage

Anker erweitert die Möglichkeiten der Solix Solarbank um ein Multisystem, bei dem bis zu vier Balkonkraftwerkspeicher zu einer modularen Energielösung kombiniert werden können. Mit bis zu vier Solarbanks erreicht das System eine maximale Solarleistung von rund 14 kW und eine maximale Ausgangsleistung ins Hausnetz von 4,8 kW.

Vom Balkonkraftwerk zur PV-Anlage

Die vier parallel betriebenen Solarbanks lassen sich mit je fünf Erweiterungsbatterien insgesamt auf eine Speichermenge von rund 64 kWh aufstocken. Auch das neue Multisystem steht somit im Zeichen verschwimmender Grenzen zwischen Balkonkraftwerk und vollwertiger PV-Anlage, wobei aus ersterem mit dieser neuen Betriebsart im Laufe der Zeit auch letzteres werden kann, indem man das System nach und nach erweitert. Das neue System soll sowohl Vorteile bei den Anschaffungskosten, der Flexibilität und beim Installationsaufwand vorweisen können.

Um aus vier einzelnen Solarbanks ein Multisystem zu machen, ist das neue Anker Solix Power Dock notwendig. Durch dieses lässt sich eine höhere Leistung erzielen als mit einem Einzelgerät: Bis zu 4,8 kW können in das Hausnetz eingespeist werden, während bis zu 14,4 kW erzeugte Solarenergie von den Solarmodulen in die Solarbanks fließt. Durch die Steckverbindung zwischen Solarbank und Erweiterungsbatterie und den Anschluss von bis zu acht Solarmodulen je Solarbank können Nutzer das System Stück für Stück erweitern und den eigenen Bedürfnissen anpassen.

Neues Power Dock als Steuereinheit

Das neue Anker Solix Power Dock ist die zentrale Steuereinheit, mit der die Solarbanks parallel geschaltet werden können. Es verfügt über vier Anschlüsse mit einer maximalen Leistung von je 3.600 Watt für die Solarbanks, zwei Anschlüsse für den EV-Charger und überträgt den Strom mit einer maximalen Leistung von 4,8 kW – 1,2 kW pro Solarbank – in das Hausnetz. Dank des bidirektionalen Wechselrichters können Nutzer auch von dynamischen Stromtarifen profitieren.

Auch mit dem Power Dock ist nur ein einzige DC-AC-Wandlung im gesamten System notwendig, so dass die Energieverluste durch Umwandlung möglichst gering gehalten werden. Wie die Solarbank 3 Pro ist auch das Solarbank Multisystem mit Anker Intelligence und dem Anker Solix Smart Meter kompatibel, um auf der Grundlage von Wetterdaten und Nutzungsmustern voraussichtliche Stromüberschüsse oder -defizite zu planen und die Ausgangsleistung an den Energiebedarf des Haushalts in Echtzeit anzupassen.

Power Dock: Installation durch Elektriker

Die Installation der Power Dock und die Registrierung des Systems muss von einem zertifizierten Elektriker durchgeführt werden. Anker bietet hierfür auf der eigenen Website auch einen fachmännischen Installationsservice an*. Solarmodule und Solarbanks mit Speichererweiterungen können von den Nutzern hingegen selbst installiert werden, was die Kosten senken kann.

Kompatibel mit EV-Ladegeräten

Das Solarbank Multisystem ist mit dem Anker Solix V1 Smart EV Charger kompatibel. Für dieses ist am Power Dock ein zusätzlicher Anschluss reserviert, der sowohl 7,4 kW einphasige als auch 11 kW dreiphasige Ladeanschlüsse umfasst. Mit der Smart-Charging-Option plant die integrierte KI automatisch und intelligent den Ladevorgang.

Der V1 Smart EV Charger kann alternativ auch mit dem Anker Solix X1 Heimspeichersystem oder eigenständig ohne Verbindung zu jeglichen Solar-Speichersystemen verwendet werden. Darüber hinaus unterstützt das Power Dock aber auch einphasige 7,4-kW- und dreiphasige 11-kW-Ladesäulen von Drittanbietern, die über CEE-Stecker angeschlossen werden.

Preis und Verfügbarkeit

Das Anker Solix Solarbank Multisystem kann ab sofort vorbestellt werden. Das Power Dock beginnt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 399 Euro*. Vom 12. August bis zum 1. September 2025 erhalten registrierte Vorbesteller einen Rabatt von 25 Prozent auf ausgewählte Produkte und Bundles. Das Power Dock ist nämlich beispielsweise auch zusammen mit einer Solarbank 3 Pro zu einem UVP von 1.898 Euro erhältlich, mit zwei Solarbanken 3 Pro liegt das Angebot bei 3.397 Euro.

ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Anker unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.

(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.

Apps & Mobile Entwicklung

Langzeittest: Schadet schnelles Laden dem Smartphone-Akku?

Um zu ermitteln, ob schnelles Laden einen Nachteil für die Alterung von Smartphone-Akkus bedeutet, hat der YouTube-Kanal HTX Studio ein Langzeitexperiment gewagt. Über einen Zeitraum von sechs Monaten wurden zahlreiche Smartphones sowohl schnell als auch langsam geladen.

Das Vorgehen beim Test

Insgesamt kamen bei dem Test 20 Smartphones zum Einsatz: jeweils zehn iPhone 12 mit iOS und zehn Vivo iQOO 7 mit Android. In beiden Lagern wurden jeweils drei Geräte im Schnelllademodus betrieben, drei auf langsame Weise geladen und drei in einem Bereich von 30 bis 80 Prozent Akkustand im Schnelllademodus geladen. Jeweils 500 Ladezyklen mussten sie überstehen. Das jeweils zehnte Gerät diente als „Kontrollgruppe“ und wurde im Rahmen des sechsmonatigen Tests gar nicht aufgeladen. Damit sollte der Zeitfaktor ermittelt werden, also wie viel Kapazität allein über die Zeit verloren geht, ohne dass ein Ladezyklus stattfindet.

Bei dem Test wurde auf den Smartphones eine App ausgeführt, die für das stetige Entladen des Akkus sorgt. Sobald der Akkustand auf 5 Prozent fiel, schickte die App ein Signal an die Ladegeräte, die sodann mit dem vollständigen Aufladen auf 100 Prozent begannen. In der Gruppe mit 30 bis 80 Prozent Akkustand wurde entsprechend anders verfahren.

Die Ergebnisse

Unterm Strich gibt es Entwarnung für jene, die befürchten, dass ihr Akku unter der Schnellladefunktion leidet. Die verbliebene Akkukapazität war bei den Probanden mit schnellem und langsamem Laden nahezu identisch bei weniger als 1 Prozent Differenz. Dafür zeigte sich die Gruppen, in der stets zwischen 30 und 80 Prozent geladen wurde, als beständiger. Das Ent- und Aufladen in diesem Bereich schont den Akku also auch in der Praxis, sodass dieser im Falle der iPhones eine um 4 Prozent höhere Kapazität als beim vollständigen Schnellladen besaß. Bei den Android-Phones lag die Differenz bei 2,5 Prozent.

Die beiden vor dem Versuch formulierten Fragen konnten also wie folgt beantwortet werden:

- Schadet das schnelle Laden dem Akku mehr als langsames Laden? Nein, so gut wie nicht.

- Ist es von Vorteil, den Akku im Bereich von 30 bis 80 Prozent der Kapazität zu halten? Ja, das bietet zumindest im geringen Maße einen Vorteil.

Apps & Mobile Entwicklung

Steam Sale: Neue Rabattaktion dreht sich um Tiere in Spielen

Immer wieder hält Valve auf Steam abseits der vier großen jährlichen Steam Sales auch kleinere Rabattaktionen mit klarem Genre- oder Themenbezug ab. Immer wieder heißt dabei fast immer. Jetzt ist eine Rabattaktion zu Tierspielen gestartet. Die Angebote laufen bis zum 17. November um 19:00 Uhr.

Tierische Angebote

Diesmal dreht sich die Rabattaktion um sämtliche Arten von Spielen, bei denen Tiere eine Rolle spielen. Und damit sind nicht ausschließlich Zoo-Simulationen gemeint, sondern etwa auch Titel, in denen Spieler höchstselbst in tierischer Gestalt unterwegs sind, Scharen von Ameisen auf ein RTS-Schlachtfeld führen oder aber in anderer Weise umfangreich mit Tieren interagieren können. Ein Trailer zum Event stellt einige rabattierte Spiele wie gewohnt kurz vor.

Neben rabattierten Games rückt Valve außerdem auch kostenlose Demos und bald erscheinende Games in den Mittelpunkt. Diesmal sind auch die gewohnten drei Dreingaben im Steam-Punkteshop wieder mit von der Partie: Dort lassen sich bis zum Ende der Aktion ein animierter Avatar, ein Profilrahmen und ein animierter Sticker abholen.

Zu bedenken ist bei derartigen Rabattaktionen wie üblich, dass Sale-Preise nicht unbedingt Tiefstpreise sein müssen. Eine Übersicht über derzeit reduzierte Spiele, bisherige Tiefstpreise und diverse Filter-Optionen liefert die Datenbank SteamDB. Wer am Event teilnehmende und derzeit im Preis reduzierte Spiele empfehlen möchte, kann dies gerne in den Kommentaren tun. Auch Anmerkungen oder Erfahrungen zu teilnehmenden Titeln sind gerne gesehen.

Nach dem Steam Sale ist vor dem Steam Sale

Nach dem Festival der Tierspiele folgen bis zum Jahresende noch zwei weitere Rabattaktionen, wobei die letzte der große Steam Sale zum Winter ist, der bis in den Januar 2026 reichen wird. Davor sind aber Sportspiele an der Reihe.

Apps & Mobile Entwicklung

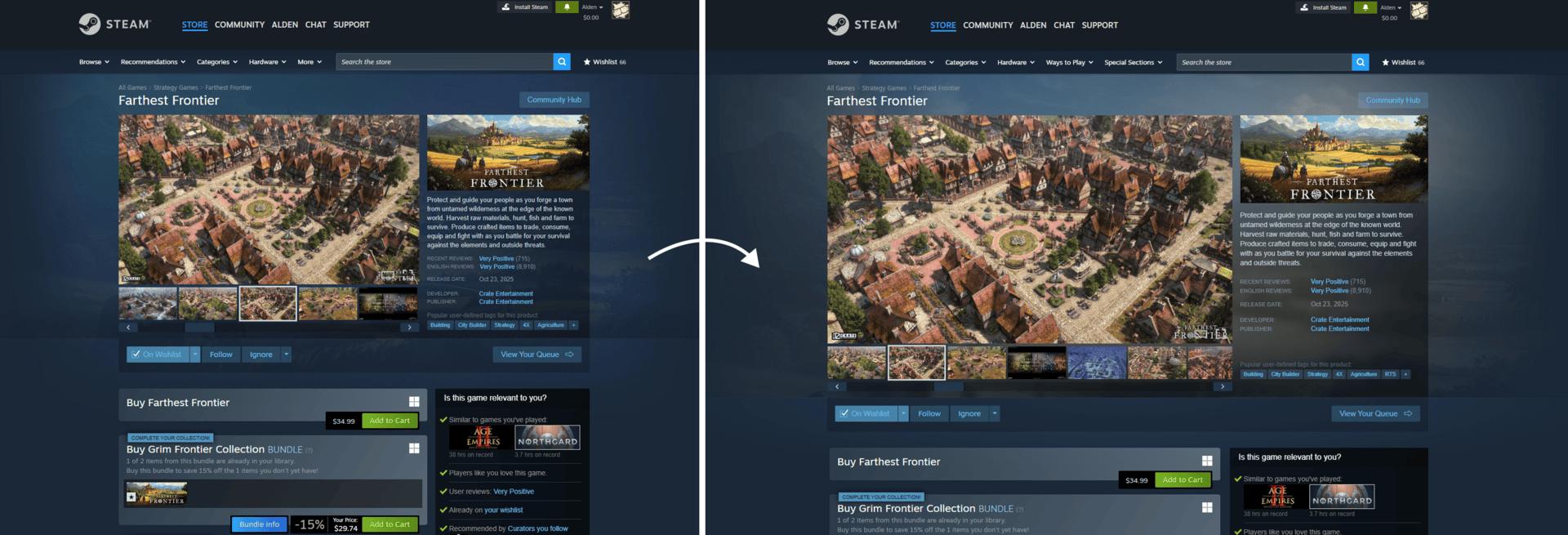

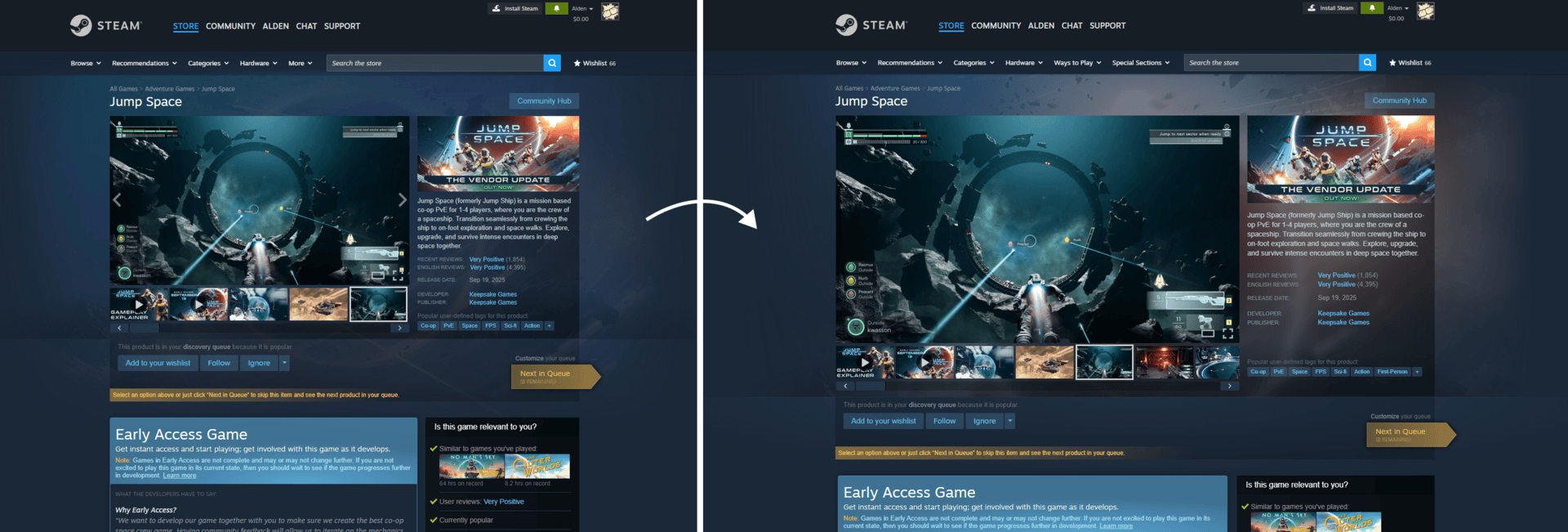

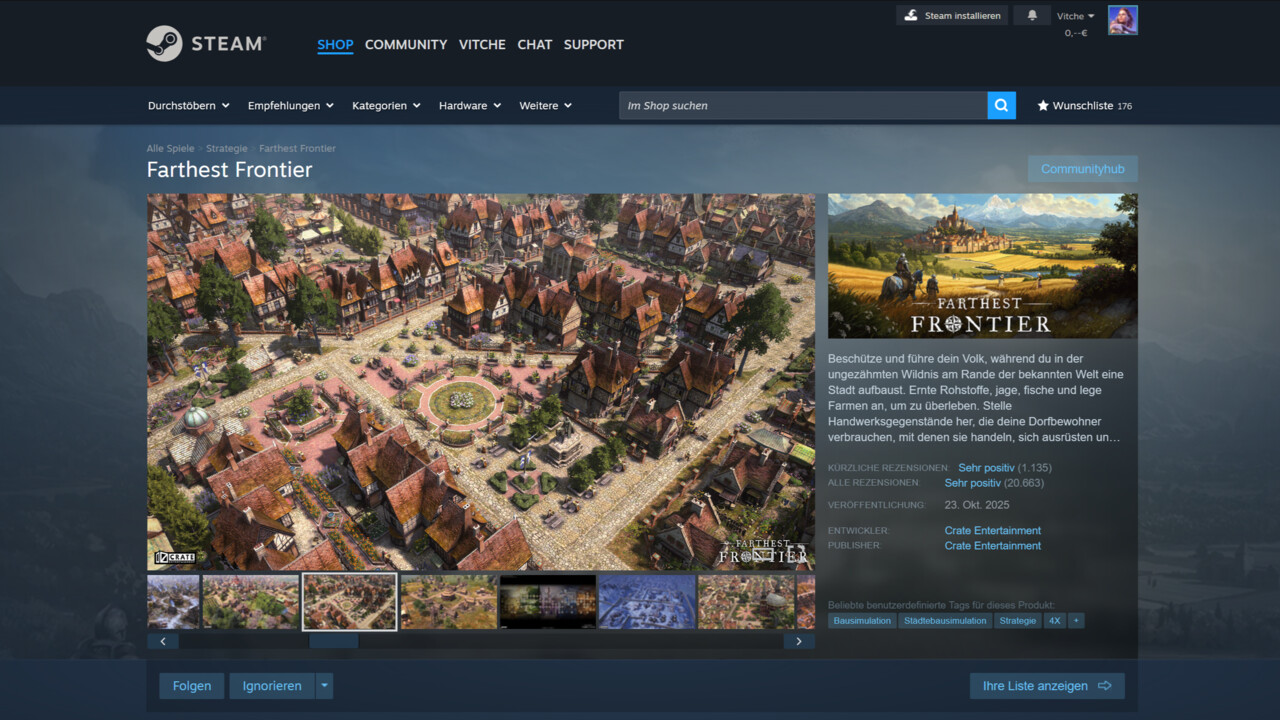

Valve: Steam-Shopseiten sind jetzt breiter gebaut

Steam-Betreiber Valve ist über die vergangenen Monate mit der Überarbeitung des Shops beschäftigt. Nach dem Menü und dem Video-Player ist jetzt in erster Linie das Layout der Spiele-Shopseiten selbst an der Reihe. Neben einer höheren Breite gibt es auch höher auflösende Bilder.

Steam-Shopseiten sind jetzt 1.200 Pixel breit

Die Shopseiten auf Steam werden breiter. Gemeint ist damit vorerst nicht der gesamte Shop-Bereich, sondern insbesondere die Übersichtsseiten zu konkreten Spielen inklusive Rezensionen. Übers Wochenende hat Valve deren Breite auf 1.200 Pixel statt zuvor 940 Pixel angehoben. Dem folgen außerdem die Suchergebnisse im Steam-Shop sowie diverse Empfehlungs- und Statistik-Seiten. Die Änderungen betreffen sowohl Desktop-Clients als auch den Steam-Store im Browser.

Der linke Teil der Shopseiten, den Spiele-Publisher und -Entwickler weitestgehend frei gestalten können, wächst damit einhergehend von 616 Pixel auf 780 Pixel Breite. Außerdem hält ein neues Karussell für Trailer und Screenshots Einzug, das jetzt für Bild- und Videodateien einen Kino- und Vollbildmodus unterstützt, wie er beispielsweise von YouTube bekannt ist. Des Weiteren wurde die maximale Auflösung für verschiedene Bildtypen auf den Shopseiten erhöht. Das neue Layout wurde bereits seit August im Rahmen eines Beta-Programms getestet und jetzt für alle Steam-Accounts ausgerollt.

Valve begründet die Änderungen mit der wachsenden Verbreitung hochauflösender Displays. Insbesondere werde Steam immer häufiger auf UHD-Bildschirmen mit 3.840 × 2.160 Pixeln geöffnet. Die volle Bildschirmbreite solcher Monitore werde aber weiterhin nicht veranschlagt, weil die meisten entsprechenden Nutzer Steam nicht im Vollbildmodus, sondern in Fensteransicht verwenden würden – 1.200 Pixel wären folglich ein guter Kompromiss. Damit ist der Steam-Betreiber nicht allein, eben diese Breite etabliert sich über die letzten Jahren als neuer Standard für den zentralen Content-Bereich von Websites. Auf ComputerBase kommt aktuell auch für hochauflösende Displays noch eine Breite von 960 Pixeln zum Einsatz.

Valve greift Fragen vor

Bei kleineren Viewports reagiere das Steam-Layout stets responsiv, nimmt Valve die Antwort auf die potenzielle Frage hinweg, wie sich Steam zukünftig auf Full-HD-Bildschirmen verhalte. In diesem Fall werde also nichts abgeschnitten, stattdessen skaliere das Layout sukzessive bis hin zur Mobile-Ansicht. Außerdem kündigt Valve an, dass die Startseite des Steam-Shops „zeitnah“ folgen soll. Erst in Juli und September wurden der integrierte Video-Player respektive das Shop-Menü aktualisiert. Außerdem hat Valve erst kürzlich einen neuen Steam-Kalender vorgestellt, der individuell auf den jeweiligen Nutzer zugeschnittene aktuelle und kommende Veröffentlichungen aufzeigt.

-

Ich finde das gut, das neue Layout gefällt mir.

-

Ich mag das nicht, das alte Layout war für mich übersichtlicher.

-

Das ist mir ehrlich gesagt komplett egal.

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events