Apps & Mobile Entwicklung

EcoFlow Wave 3: Mobile Klimaanlage im Test

Mit der Wave 3 hat EcoFlow die mobile, tragbare, App-gesteuerte Klimaanlage neu aufgelegt und ihr mehr Leistung verpasst. Sie ist ebenso für Wohnmobile, Zelte, kleine Räume wie auch die Gartenlaube im Schrebergarten geeignet. Im Winter kann sie zudem als Heizung dienen. Der Test zeigt Potenzial und Grenzen auf.

Zwei Schläuche für effektiveres Kühlen

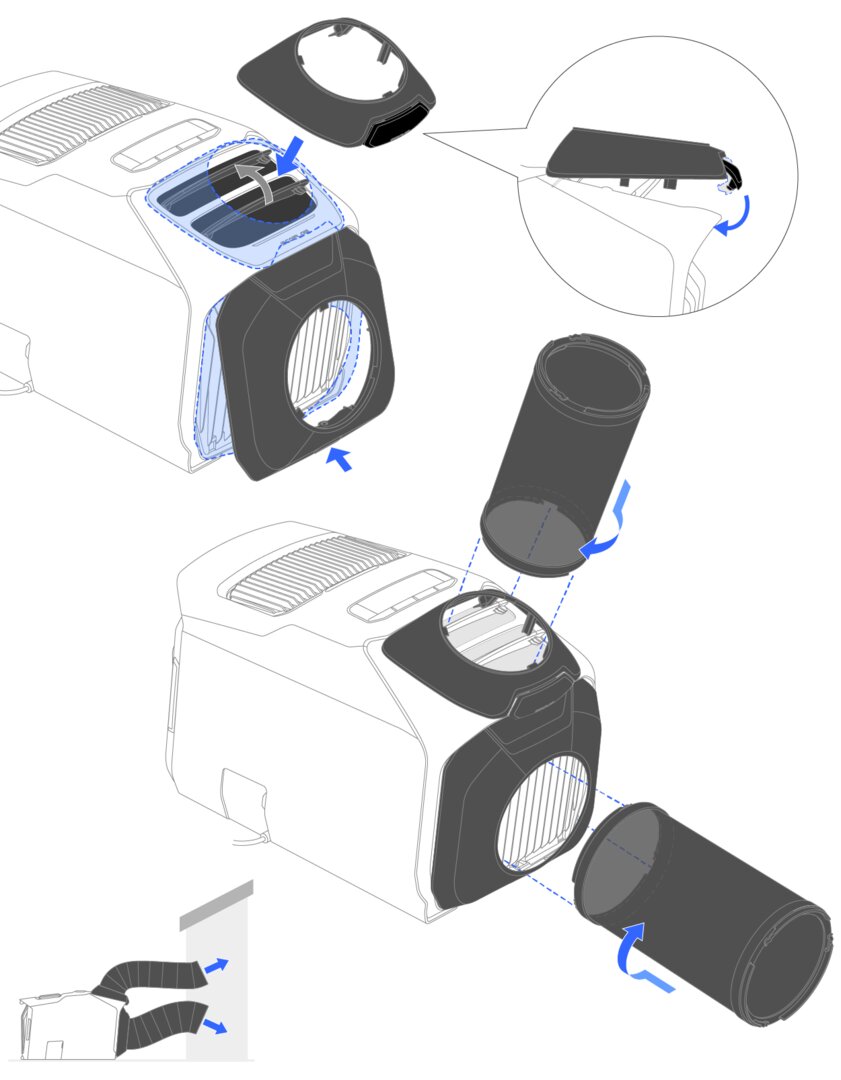

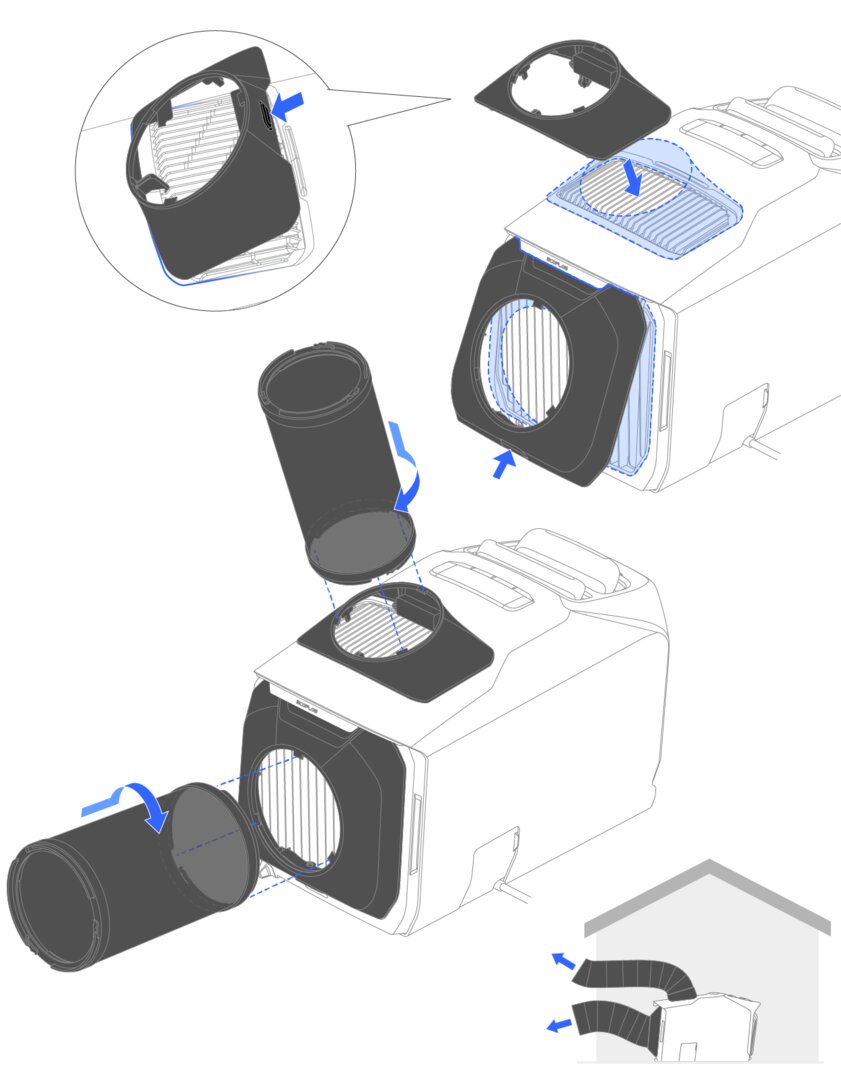

Die tragbare Klimaanlage EcoFlow Wave 3 lässt sich Outdoor wie Indoor einsetzen und ist eine der wenigen mobilen Klimaanlagen mit zwei isolierten Schläuchen. Bei den meisten Nachrüst-Klimaanlagen gibt es nur einen Schlauch, der warme Luft nach außen befördern soll, was nicht besonders effektiv ist und den Raum kaum kühlen kann. Die EcoFlow Wave 3, die als Kühlmittel das umweltfreundliche R290 (Propan) nutzt, bietet zwei Schläuche, die über mitgelieferte Aufsätze einfach zu montieren sind, wobei die Nutzung variabel ist. Denn entweder kann die nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützte Wave 3 außerhalb des zu kühlenden Raumes platziert werden, so dass über einen Schlauch die Raumluft angesogen wird, während sie über den anderen Schlauch gekühlt wieder in den Raum geblasen wird. Oder aber die Wave 3 steht im Raum und über die Schläuche wird nur die Wave 3 gekühlt, während sie selbst im Raum die Luft ansaugt und wieder abgibt. Je nach Betriebsart müssen die Schläuche vorne oder hinten an der Wave 3 angebracht werden und die entsprechenden Adapter genutzt werden. Die gefalteten und isolierten Schläuche lassen sich auf eine Länge zwischen 25 cm bis maximal 1,5 m ausziehen. Mit diesen verschiedenen Varianten kann die Wave 3 auf vielfältige Weise genutzt werden und auch als Retro-Fit-Lösung Zuhause herhalten, wenn man nicht unterwegs ist.

Die EcoFlow Wave kostet 899 Euro (UVP) und die Wave 3 Zusatzbatterie 699 Euro (UVP). Das Bundle aus Wave 3 und Zusatzbatterie kostet hingegen 1.499 Euro (UVP). Beispielsweise bei Amazon ist die Wave 3 aber derzeit für 799 Euro erhältlich*.

Maße, Gewicht und Konnektivität

Die Wave 3 ist kein Split-Klimagerät, sondern besteht nur aus einer Einheit. Diese allein wiegt 15,6 kg und misst nur 519 × 297 × 336 Millimeter. Der Zusatzakku der Wave 3 wiegt noch einmal 9,7 kg. Er misst 516 × 281 × 111 mm. Sie ist also selbst mit Akku deutlich kompakter als viele Standgeräte und auch als beispielsweise die Retro-Fit-Lösung Midea PortaSplit, die aus einer Außen- und Inneneinheit besteht und eine Split-Klimaanlage zum Nachrüsten darstellt. Sie wiegt insgesamt jedoch rund 45 kg und ist gerade nicht so mobil und vielfältig einsetzbar wie die Wave 3 von EcoFlow.

Um die Wave 3 über die EcoFlow-App steuern zu können, kann sich das Klimagerät über Bluetooth direkt mit dem Smartphone verbinden oder aber in das lokale Netzwerk über WLAN mit 2,4 oder 5 GHz einklinken, um auch aus der Ferne bedient werden zu können. Die Steuerung der Wave 3 funktionierte im Test über die App stets tadellos. Auch wenn sie ausgeschaltet und im Stand-by ist, lässt sie sich über die App jederzeit aufwecken und das Kühlen mit gewünschter Temperatur starten.

Kühlen mit 6.100 BTU in der Praxis

EcoFlow hat mit der Wave 3 die Kühlleistung im Vergleich zur Wave 2 erhöht. Sie liegt nun bei 6.100 BTU (1.800 Watt) statt 5.100 BTU (1.500 Watt). Die an der Wave 3 einstellbare Zieltemperatur kann zwischen 16 und 30 °C liegen. Das geförderte Luftvolumen der Wave 3 beträgt 330 m³/h. Eine LED am Gerät zeigt auch den aktuellen Status des Geräts an, also ob gekühlt, geheizt, gelüftet, entfeuchtet wird oder ein Fehler vorliegt.

Die Angabe, dass die Wave 3 die Temperatur in Räumen von 9 bis 16 m² in 15 Minuten um bis zu 8 ℃ senken kann, lässt sich im Alltag jedoch nicht verifizieren. ComputerBase hat die Wave 3 in einem 12 Quadratmeter großen Raum mit einem Volumen von rund 30 Kubikmetern getestet und dabei den effektivsten Aufbau gewählt. Die Wave 3 steht im Außenbereich und die beiden Schläuche sind durch getrennte Öffnungen nach innen geführt, wobei das Fenster vollständig durch eine Abdichtung mit Klettverschluss verschlossen ist. Auf diese Weise wird die Raumluft angesogen, gekühlt und wieder nach innen gefördert. Die warme Abluft der Wave 3 bleibt vollständig außerhalb des Raumes und wird auch nicht durch Schläuche noch ein Stück durch den Raum geführt, wie es im Betriebsmodus mit im Innenraum stehender Wave 3 der Fall ist. Gemessen wird die Raumtemperatur, wobei der Fühler nicht im direkten Luftstrom der Wave 3 platziert ist, was die Messung deutlich verfälschen würde, da die Ausgangsluft aus der Wave 3 mitunter unter 10 °C kalt ist.

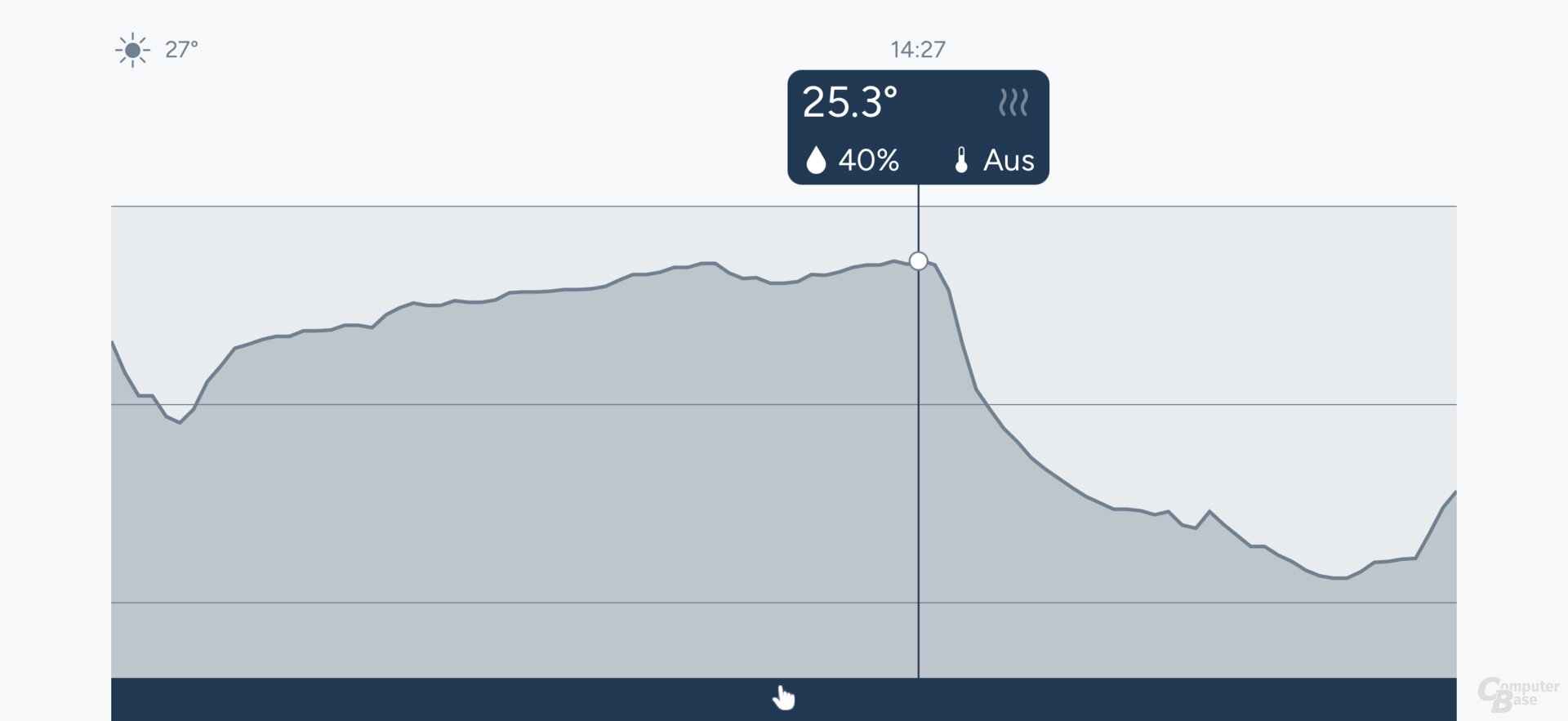

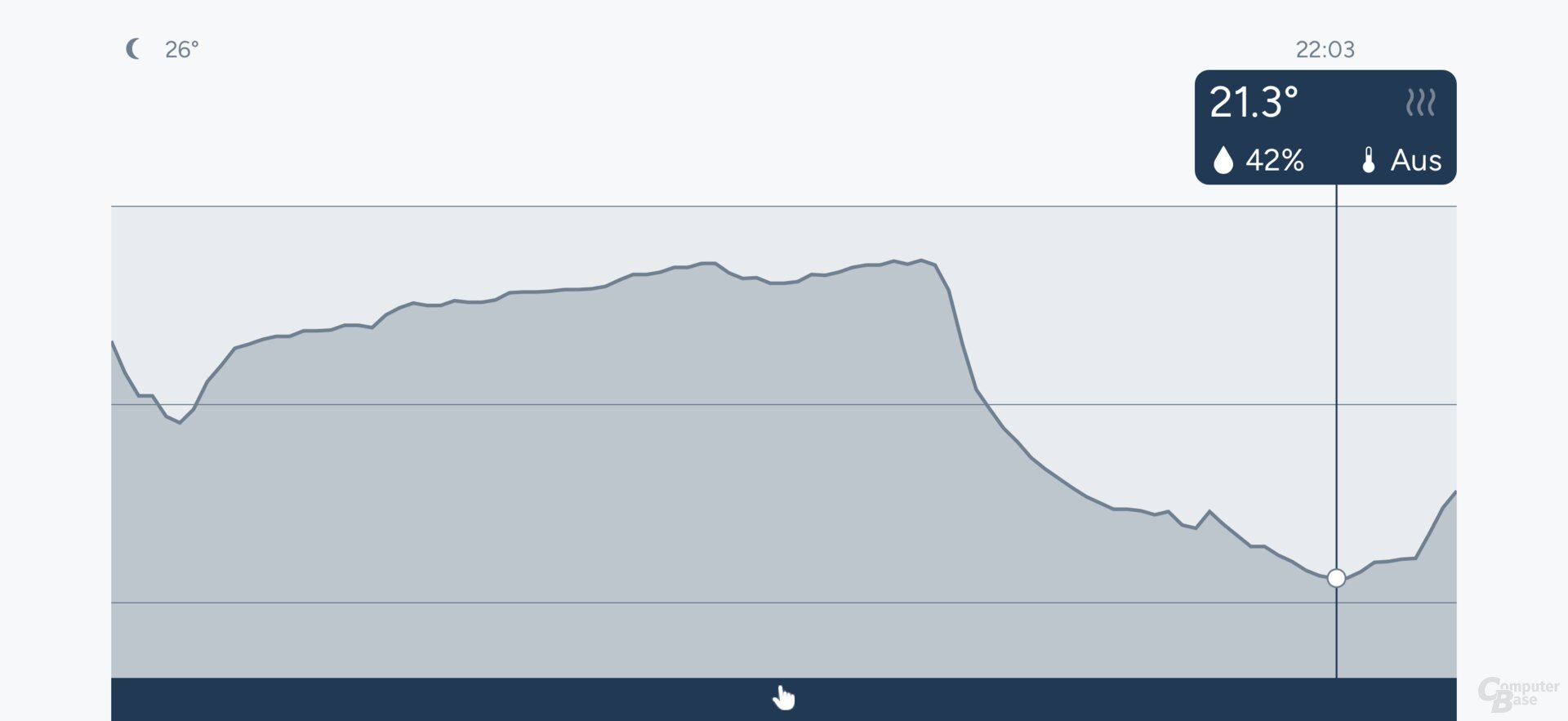

Im Test konnte am bisher heißesten Tag des Jahres die Raumtemperatur innerhalb von 2,5 Stunden von 25,8 auf 23,0 Grad Celsius gesenkt werden. Der Raum war dabei keiner direkten Sonneneinstrahlung mehr ausgesetzt.

Startet man das Kühlen früher am Tag, so dass über einen Zeitraum von 7,5 Stunden gekühlt wurde, konnte die Raumtemperatur von 25,3 auf 21,2 °C gesenkt werden. Ein kleiner Raum lässt sich somit zweifellos so herunterkühlen, dass es fürs Schlafen den entscheidenden Unterschied zwischen angenehm und unangenehm warm machen kann.

Dass die Leistung der EcoFlow Wave mit 6.100 BTU begrenzt ist, zeigt jedoch der Vergleich mit der Midea PortaSplit, die in einem ebenfalls 12 Quadratmeter großen Raum aufgestellt wurde, allerdings auf 18 und nicht die maximal möglichen 16 °C gestellt wurde. Schon nach rund 1,5 Stunden kann diese die Raumtemperatur von 26,7 auf 19,7 °C senken, wobei dieser Raum sogar noch der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt war. Ohnehin gilt bei der Wave 3, dass sie kaum gegen direkte Sonneneinstrahlung ankommt. Möchte man sie im Wohnwagen nutzen, sollte dieser unbedingt trotzdem ein schattiges Plätzchen erhalten.

Nicht vergessen werden darf bei dem Vergleich mit der PortaSplit aber, dass die PortaSplit dafür auch mehr als doppelt so viel Energie aufwenden konnte. Während sie mit bis zu 1.200 Watt lief, was zwar schnell auf 700 bis 800 Watt fällt, benötigt die Wave 3 im Betrieb maximal rund 500 Watt.

Die Leistungsaufnahme der Wave 3 hängt aber auch von der Umgebungstemperatur, dem Betriebsmodus und der Art der Schlauchverbindung ab. Sie kann maximal 690 Watt über AC aufnehmen.

EcoFlow liefert für alle Bastler auch eine Pappscheibe als Schablone mit, auf der die beiden nötigen Aussparungen für die Schläuche ausgeschnitten sind – 150 und 127 mm. So lassen sich für jeden Einsatzzweck passende Adapter zuschneiden, die dafür sorgen, dass der Luftaustausch nur über die beiden Schläuche erfolgt und nicht das Fenster etwa im Camper drum herum halb offen steht. Beispielsweise aus Plexiglas lassen sich hier gut passgenaue Einsätze zuschneiden.

Zu beachten ist, dass die Wave 3 die Luft gleichzeitig entfeuchtet, so dass Wasser entsteht, das abgeführt werden muss. Man kann das Wasser auch in der Wave 3 sammeln und erst auf Knopfdruck über die Öffnung an der Rückseite abtransportieren, in der Praxis sollte man jedoch den Schlauch verbinden und für eine geeignete Abfuhr sorgen, um in der App einstellen zu können, dass der Tank automatisch entleert wird. Ansonsten stellt die Wave 3 nämlich nach rund 30 Minuten ihren Kühlbetrieb ein, da der interne Tank voll ist. Lässt man das Wasser automatisch entleeren, kann die Wave 3 hingegen problemlos im Dauerbetrieb genutzt werden.

Die Wave 3 bietet zudem eine Heizleistung von 6.800 BTU (2.000 Watt). Die Wave 2 bietet zum Vergleich 6.100 BTU (1.800 Watt) Heizleistung.

Die Wave 3 wird laut

Die Wave 3 erzeugt viel Abwärme, die mit Lüftern aus dem kleinen Klimagerät abtransportiert wird. Gleichzeitig muss sie auch die gekühlte Luft in den Raum blasen. Alles in einem Gerät geht nicht ohne hörbare Lüftergeräusche. Bei maximaler Kühlleistung werden in 30 cm Abstand 65 db gemessen. Keine Lautstärke, bei der man neben der Wave 3 schlafen kann.

Reduziert man die Leistung durch den Schlafen-Modus, der die Lüftergeschwindigkeit auf niedrigste Stufe und die Zieltemperatur auf 26 °C stellt, wird die Lautstärke deutlich geringer, mit 52 dB für viele aber immer noch zu laut, um in der Nähe der Wave 3 zu schlafen.

Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten

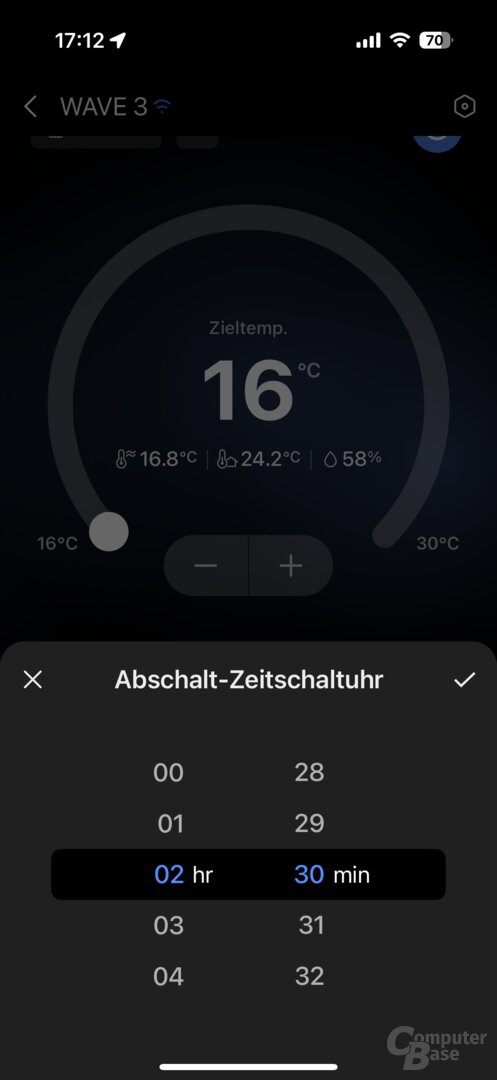

Man kann wahlweise am Gerät über Tasten und ein Display oder in der EcoFlow-App zahlreiche Einstellungen vornehmen. Neben der gewünschten Zieltemperatur zwischen 16 und 30 Grad lässt sich auch die Lüftergeschwindigkeit manuell einstellen. Auch ein Eco-Modus lässt sich aktivieren, der die Leistung zugunsten der Akkulaufzeit beziehungsweise der Leistungsaufnahme reduziert. Auch ein Schlafmodus für einen leisen Betrieb kann gewählt werden, der die Lüfter auf die niedrigste Stufe stellt.

Zudem kann generell zwischen Heizen, Kühlen, Lüften und Entfeuchten gewählt werden. Der auswählbare Automatikmodus nimmt diese Entscheidungen ab und schaltet nahtlos zwischen Heizung und Kühlung auf Basis der Umgebungstemperatur um.

Der Entfeuchtungsmodus hält geschlossene Räume trocken und verhindert Feuchtigkeitsansammlungen, beispielsweise auch in Wohnmobilen und kleinen Hütten. In diesem Modus wird weder geheizt noch gekühlt, sondern der Luft lediglich die Feuchtigkeit entzogen. Auch in diesem Modus lässt sich ein Zielwert einstellen, aber nicht für die Temperatur, sondern die Luftfeuchtigkeit.

Auch eine Zeitschaltung zur automatischen Abschaltung lässt sich auf einen Zeitraum von bis zu 24 Stunden in der App einstellen. Am Gerät ist zudem eine Taste, über die sich der interne Wassertank der Wave 3 entleeren lässt, was vor dem Bewegen des Geräts immer erfolgen sollte. Theoretisch lässt sich die Wave 3 auch völlig ohne die EcoFlow-App nutzen – andersherum kann sie aber auch nur über die App völlig ohne die Tasten gesteuert werden.

Neu ist auch der Haustierbetreuungs-Modus, der für den Fall gedacht ist, dass die EcoFlow Wave 3 in einem Auto genutzt wird, in dem auch Tiere gelassen werden. Wird es im Auto zu heiß – wobei die Temperatur für „zu heiß“ selbst eingestellt werden kann –, wird automatisch die Kühlung aktiviert, bis 25 °C erreicht werden. Zusätzlich wird eine Benachrichtigung an das Smartphone geschickt – falls in Bluetooth-Reichweite oder die Wave 3 auch im Auto mit WLAN verbunden ist. EcoFlow liefert auch Aufkleber für die Autoscheiben mit, die darauf aufmerksam machen, dass eine Klimaanlage im Auto aktiv ist, die Tiere also nicht in Gefahr sind.

Autark mit Zusatzbatterie

Die Wave 3 kann wahlweise über eine Steckdose oder aber einen Akku betrieben werden. Wie bei der Wave 2 ist das AC-Kabel fest mit der Wave 3 verbunden, was aufgrund regulatorischer Vorgaben in der EU unumgänglich sei, so EcoFlow. Die optionale Zusatzbatterie wird einfach unten an die Wave 3 gesetzt und beide Einheiten werden über ein proprietäres Kabel verbunden. Um beim Akkubetrieb das Stromkabel aufwickeln zu können, liefert EcoFlow einen kleinen Kabelwickler mit, der seitlich an der Wave 3 befestigt wird und um den das Kabel gewickelt werden kann.

Die 1.024-Wh-LFP-Batterie sorgt theoretisch für bis zu acht Stunden Kühlung im Eco-Modus, bei maximaler Leistung ist jedoch noch knapp zwei Stunden der Akku leer. Dank LFP-Technologie weist der Akku eine lange Lebensdauer auf. Laut EcoFlow stehen nach 4.000 Ladezyklen noch 80 Prozent der Ausgangskapazität zur Verfügung. An der nach IP65 geschützten Zusatzbatterie befinden sich auch ein USB-A- und USB-C-Anschluss, um Geräte unterwegs laden zu können. USB-A liefert bis zu 18 Watt (5/9/12 V, 2,4/2/1,5 A), über USB-C stehen hingegen sogar bis zu 140 Watt (5/9/12/15 V, 3 A; 20 V/28 V, 5 A) zur Verfügung.

Die Zusatzbatterie kann wahlweise über AC über den Stromanschluss der Wave 3 geladen werden, oder aber unterwegs auch über Solar (11-60 V, 13 A, maximal 400 Watt) mit XT60-Anschluss oder über den KFZ-Anschluss (12 V/24 V, 8 A, maximal 200 Watt). Das vollständige Aufladen des Akkus über AC dauert im Test rund 2 Stunden.

Die Zusatzbatterie kann zwischen 0 und 45 °C geladen und zwischen -10 und 50 °C entladen werden. Sie liefert eine maximale Ausgangsleistung von 858 Watt, wobei 700 Watt an die Wave 3 gehen und die restlichen 158 Watt für die USB-Anschlüsse bereitstehen.

Fazit

Richtig angeschlossen und richtig eingesetzt kann die EcoFlow Wave 3 eine effektive und effiziente Klimaanlage sein. Wichtig ist, dass man sich vor dem Kauf über ihre Grenzen im Klaren ist. Mit ausgewachsenen Split-Klimageräten im Haus kann sie nicht mithalten, das ist aber auch gar nicht ihr Anspruch. Sie ist als mobiles Gerät konzipiert, das mit Zusatzbatterie sogar völlig autark eingesetzt werden kann und enorm kompakte Abmessungen und ein vergleichsweise leichtes Gewicht bietet. So kann sie kleinere Räume, Auto, Wohnwagen oder auch Gartenlauben gut um genau die Grad kühlen, die im Sommer den Unterschied machen. Wichtig ist, dass die Schläuche für eine gute Abdichtung durch passende Einsätze geführt werden, was unter Umständen etwas Bastelarbeit erfordert.

Wer für die Wave 3 einen mobilen Einsatzzweck hat, der kann sie zusätzlich auch zuhause etwa im Schlafzimmer einsetzen – allein der Effekt der Luftentfeuchtung beim Kühlen ist im Sommer nicht zu unterschätzen. Wer hingegen nur nach einer Retro-Fit-Klimaanlage für Zuhause sucht, der ist wenig überraschend mit deutlich größeren und schwereren Lösungen wie der Midea PortaSplit besser beraten.

Verarbeitung, Handhabung und Bedienung der EcoFlow Wave 3 überzeugen und geben keinen Anlass für Kritik. Aufgestellt sollte jedoch für einen ständigen Abfluss des aus der Luft gefilterten Wassers über den Schlauch gesorgt werden, da ansonsten nach rund 30 Minuten von Kühlen auf Lüften umgestellt wird. Zudem bietet sich beim längerfristigen mobilen Einsatz das Laden der Zusatzbatterie über ein Solarmodul an, da sonst nach rund 2 Stunden Volllast ebenfalls nicht mehr gekühlt werden kann. Allerdings reichen auch 400 Watt Solarinput nicht aus, um den Akku zu laden und zu verhindern, dass seine Ladung abnimmt, wenn die Wave 3 auf Volllast mit mehr als 550 Watt arbeitet.

ComputerBase hat die Wave 3 leihweise von EcoFlow zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Test fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.

(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.

Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

Leichtere Vision Pro auf Eis: Apple soll Entwicklung von smarten Brillen priorisieren

Apple tüftelt im Hintergrund weiter emsig an einer neuen Konzernstrategie: Nun soll die Entwicklung einer leichteren Vision Pro vorerst gestoppt sein. Stattdessen will sich das Unternehmen nun auf die Entwicklung smarter (AR-)Brillen konzentrieren. Der Druck ist hoch: Meta ist schon da, wo Apple erst im Jahr 2028 sein soll.

Wie Bloomberg berichtet, soll Apple die Entwicklung der intern als N100 bekannten neuen leichteren Version der Vision Pro vorerst beendet haben. Eigentlich sollte das Modell im Jahr 2027 frischen Wind in den Mixed-Realty-Headsetmarkt bringen. Daraus wird nun erst einmal nichts, die Arbeiten sind laut Marc Gurman „pausiert“. Stattdessen werden die beteiligten Mitarbeiter jetzt zum Team hinter den ersten smarten Brillen des Konzerns umverteilt.

Zwei KI-Brillen noch dieses Jahrzehnt

Das bisherige Team arbeitet bereits an einer Brille ohne Display, welche – mit dem iPhone gekoppelt – smart werden soll. Eine Version mit eigenem Display befindet sich ebenfalls in Entwicklung. Inoffizielle Pläne aus dem Sommer legten noch nahe, dass Apple erst ab dem Jahr 2027 ins Geschäft mit smarten Brillen einsteigen möchte und ab dem Jahr 2028 auch eine Augemented-Realty-Brille parallel zu einer neu designten Vision Pro auf den Markt bringen sollte.

Entwicklung steht und fällt mit KI-Fortschritten

Bisher leidet der Konzern jedoch unter den Versäumnissen der KI-Entwicklung. Die Überarbeitung der Assistentin Siri verzögert sich weiter, auch wenn Apple gegenwärtig plant, im Frühling des kommenden Jahres eine überarbeitete KI-Siri zu veröffentlichen. Doch die Entwicklung hat sich dann bereits um ein zusätzliches Jahr verzögert und stoppte bereits die Veröffentlichung neuer Smart-Home-Produkte. Sollte die Entwicklung eines Assistenten, der in Echtzeit die Daten einer smarten Brille auswertet, nicht mit der Produktentwicklung mithalten, könnten sich die Pläne dementsprechend erneut nach hinten verschieben.

Meta ist Apple um Jahre voraus

Erst zu Beginn des Jahres hat Apple ein externes tragbares Display für den Mac namens N107 auf Eis gelegt. Das erneute Umdenken bei der N100 rührt wohl auch von dem wachsenden Druck am Markt: Erst letzten Monat hat Meta-CEO Mark Zuckerberg eine AR-Brille vorgestellt, die in Kürze ab 800 US-Dollar im Handel erscheinen soll. Künstliche Intelligenz ist bei der Brille eine Selbstverständlichkeit. Schon seit Jahren hat der Konzern smarte Brillen mit KI-Assistent und Sensoren am Markt. Meta ist heute im Markt also bereits dort angekommen, wo Apple bisher erst im Jahr 2028 sein wollte.

Smarte Brillen schon länger im Fokus

Intern werden (smarte) Brillen seit dem Jahr 2016 auch von CEO Tim Cook als Produktkategorie anvisiert, schreibt Bloomberg, doch das Unternehmen entschied sich dazu, erst einmal eine VR-Brille mit Mixed Reality zu veröffentlichen: Doch die Vision Pro visiert nur eine Nische und nicht den Massenmarkt an. Meta ist laut Steam-Hardware-Umfrage in den vergangenen Jahren zum Marktführer bei VR- und MR-Headsets aufgestiegen.

Neue Vision Pro mit schnellerem Chip weiterhin geplant

Ein Refresh der Vision Pro aus dem Jahr 2023 soll unterdessen weiterhin anstehen: Noch dieses Jahr soll das Modell mit M2-Chip durch ein leistungsfähigeres mit dem M5-Chip ersetzt werden, der erst vor wenigen Tagen in Russland in einem unveröffentlichten iPad Pro aufgetaucht ist. Offiziell bestätigt hat Apple weder eine neue Version der Vision Pro noch den M5-Chip.

Apps & Mobile Entwicklung

Steam-Hardware-Umfrage: AMD erreicht neuen Rekord, Intel verliert weiter an Boden

Die Steam-Hardware-Umfrage aus dem September 2025 zeigt, dass Intel weiter Marktanteile an AMD verliert und mittlerweile auf einem historischen Tief angelangt ist. Nvidia kann seine Position unter Steam-Nutzern hingegen verteidigen und Meta darf die Quest 3 erstmals als beliebtestes VR-Headset auf Steam bezeichnen.

CPU: Intel fällt, AMD holt auf

Die neueste Steam-Hardware-Umfrage zeigt: AMD kann gegenüber Juni seine Verteilung auf Steam um zwei Prozentpunkte ausbauen und folgt damit einem Trend, der bereits seit dem vergangenen Jahr anhält. Intel verliert kontinuierlich an Beliebtheit unter Steam-Nutzern, während AMD dem Branchenprimus immer näher rückt. Kann AMD das Momentum aufrechterhalten, würde bei diesem Trend im übernächsten Jahr möglicherweise erstmals AMD an der Spitze unter Spielern stehen. Es wäre das erste Mal seit Beginn des Steam-Hardware-Surveys.

CPU-Marktanteil (Steam)

Geringster Marktanteil seit Aufzeichnung für Intel

Die Redaktion hat sich zudem auch stichprobenartig Daten, die vor 2023 liegen angesehen. Noch nie hatte Intel einen geringeren Marktanteil auf Steam: Im März 2009 lag dieser bei 66 Prozent, im Mai 2011 schon bei 72 Prozent, im Mai 2013 bei 73 Prozent und im November 2015 bei 76 Prozent. Die 57,68 Prozent im September 2025 sind damit ein neuer Tiefstwert für den Chipriesen.

GPU: Nvidia gibt kaum nach

Im GPU-Land hat sich hingegen wenig verändert. Nvidia kann seine Vormachtstellung mit rund 74 Prozent weiter verteidigen, ausbauen jedoch auch nicht. AMD konnte in den vergangenen Monaten nur leichte Gewinne verbuchen. Intel hingegen strauchelt auch hier und kommt nicht vom Fleck.

GPU-Marktanteil (Steam)

Beliebteste GPU ist vom Laptop

Bei der Abfrage, welche GPU konkret verbaut ist, steht die RTX-4060-Laptop-GPU (Test) an erster Stelle. Die GTX 1060 musste bereits im Jahr 2022 ihren Hut abgeben und heute konkurrieren mit der RTX 3060 und 4060 verschiedene Karten um den ersten Platz – allesamt von Nvidia.

VR: Quest 3 jetzt an der Spitze

Im Bereich VR ist die Meta Quest 3 (Test) aus dem Jahr 2023 erstmals über den Vorgänger Quest 2 gerückt und ist damit das beliebteste VR-Headset unter Steam-Nutzern. Alle Meta/Oculus-Headsets addiert zeigen auch: Meta ist mit großem Abstand Marktführer für Headsets, die mit Steam kompatibel sind. Die günstigere Quest 3s kann zudem ebenfalls Boden gutmachen und rückt Valves eigenem Headset auf dem dritten Platz immer näher.

Über die Steam-Hardware-Umfrage

Mit dem Steam-Hardware-Survey nutzt Valve die Spielerbasis von Steam, um einen gewichteten Durchschnitt der Marktanteile von Betriebssystemen, Grafikkarten und CPUs zu berechnen. Es werden auch spezifische Daten wie Auflösungen von Bildschirmen, Takt, Anzahl der Kerne und mehr erhoben. Die Daten gelten grundsätzlich als aussagekräftig und werden seit dem Jahr 2004 erhoben. Fehler gibt es dennoch gelegentlich, denn die Werte schwanken von Monat zu Monat. Obwohl der Markt sich nur sehr langsam bewegt, gibt es teils größere Ausschläge, sodass die Umfrage erst langfristig durch Trends zuverlässiger wird. Je nach Community gibt es zudem große Unterschiede.

So weicht die Verteilung der CPUs und GPUs gerade in der ComputerBase-Community deutlich von den Ergebnissen des Steam Surveys ab. Die Werte sind deshalb dennoch mit Vorsicht zu genießen.

Apps & Mobile Entwicklung

Diese Marke reduziert zahlreiche Saugroboter deutlich

Mova reduziert zum nahenden Prime Day einige seiner beliebtesten Saugroboter um bis zu 450 Euro. Mit dabei ist auch das brandneue Flaggschiff Z60 Ultra Roller Complete. Wir haben uns die Angebote bereits vorab angeschaut und verraten Euch, welches Modell sich für Euch lohnt.

Bereits vor dem Prime Day könnt Ihr einige Top-Saugroboter mit satten Rabatten, sowie 3-Jahren-Garantie, abgreifen. Wir haben uns die Deals etwas genauer für Euch angeschaut und verraten Euch, welche Angebote sich jetzt besonders lohnen.

Die besten Prime-Day-Deals von Mova

Mova V50 Ultra Complete zum Bestpreis: Saugroboter mit Wischfunktion schon jetzt reduziert

Als einer der Top-3-Best-Seller des ersten Prime Days, liefert der Mova V50 Ultra Complete mit 24.000-Pa-Saugleistung, Anti-Verhedderung-Bürste für lange Haare, Erkennung von Haustierhinterlassenschaften und gezielter Reinigung von Haustierzonen ein echtes High-End-Gefühl. Die Navigation erfolgt per DToF-Sensor und Lichttaster. Der Sensor lässt sich zudem einfahren, wodurch der Saugroboter eine maximale Höhe von 8,95 cm erreicht. Zwei Wischpads und das DuoSolution-System sorgen für gründliche Reinigung und Geruchsentfernung. Die Basisstation reinigt und trocknet die Mopps fast automatisch mit heißem Wasser und warmer Luft.

Bereits jetzt könnt Ihr Euch den Mova V50 Ultra Complete für 949 Euro* mit umfangreichem Zubehör schnappen. Er ist sowohl in Weiß als auch in Schwarz zu diesem Preis am 07. und 08. Oktober erhältlich. Damit reduziert der Hersteller das beliebte Gerät sogar noch einmal im Vergleich zum vergangenen Prime Day und bietet ihn so günstig wie noch nie an.

Mova Z60 Ultra Roller Complete: Das Flaggschiff mit Rabatt sichern

Noch leistungsfähiger ist der Mova Z60 Ultra Roller Complete. Eine satte Saugleistung von 28.000 Pa, gepaart mit einer Anti-Verhedderungs-Bürste und starken KI-Funktionen, sowie einer 8-cm-Hindernisüberwindung, sorgen für eine saubere Wohnung. Das wahre Highlight versteckt sich hier jedoch in der Wischfunktion. Denn diese bietet die HydroForce™-Technologie, wodurch die Wischwalze mit frischem Wasser versorgt wird und einen Druck von bis zu 4.100 Pa leistet. Selbst hartnäckiger Schmutz ist somit kein Problem. Gleichzeitig wird Schmutzwasser direkt ausgelassen.

Möchtet Ihr also eine echte Tiefenreinigung mit frischem Wasser genießen und dank starker Basisstation möglichst wenig selbst tun müssen, könnt Ihr Euch den Premium-Saugroboter mit Wischfunktion zum Prime Day mit zahlreichem Zubehör für 1.199 Euro statt 1.399 Euro* schnappen.

Mova P50 Pro Ultra – Krasse Power zum kleinen Preis

Der Mova P50 Pro Ultra eignet sich vor allem für Menschen, die Wert auf eine starke Leistung legen, aber nicht unbedingt das Mega-Flaggschiff benötigen. Der Saugroboter bietet satte 19.000-Pa-Saugleistung und orientiert sich dank smarter RGB-Kamera problemlos durch Eure Wohnung. Mit der Cutting-Edge-Technologie und einem ausfahrbaren Wischmopp lassen sich Ecken ebenfalls problemlos reinigen. Hindernisse erkennt das Gerät zudem im 360°-Radius. Zusätzlich bietet die Absaugstation eine Reinigung der Wischmopps mit 75 °C heißem Wasser, was den eigenen Arbeitsaufwand deutlich verringert.

Zum Prime Day senkt Mova den Preis des P50 Pro Ultra auf 649 Euro*. Normalerweise müsst Ihr mit Kosten von 899 Euro rechnen, wodurch Ihr weniger zahlt als für die beiden anderen Modelle, aber trotzdem einen extrem leistungsfähigen Saugroboter der gehobenen Mittelklasse Euer eigen nennen könnt.

Mova E30 Ultra: Schnäppchen-Saugroboter noch einmal reduziert

Legt Ihr Wert auf einen günstigen Saugroboter, ist der Mova E30 Ultra eine interessante Wahl. Der Saugroboter samt Wischfunktion bietet eine Saugleistung von 7.000 Pa, was vor einigen Jahren noch als Flaggschiff-Power galt. Bis zu 225m² schafft der Putzteufel laut Hersteller mit einer Akkuladung und dank einer Selbstreinigung der Mopps und einem großen Staubtank nimmt Euch die Absaugstation nervige Arbeitsschritte ab.

Besonders spannend ist hier jedoch das aktuelle Angebot. Denn Ihr bekommt den Saugroboter bereits jetzt für 329 Euro*. Damit reduziert Mova das Gerät um 70 Euro im Vergleich zum regulären Verkaufspreis.

Weitere Mova-Deals am Prime Day entdecken

Ob Flaggschiff oder günstige Modelle – Mova bietet am Prime Day eine Vielzahl an Optionen, mit denen Ihr Euer Zuhause automatisiert auf Vordermann bringen könnt. Sollte in dieser Liste nichts für Euch dabei gewesen sein, findet Ihr im Amazon-Shop von Mova* noch zahlreiche weitere Deals, die ebenfalls eine Garantie über drei Jahre sowie lokalen Support bieten.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist eines der Modelle interessant für Euch? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel ist aus einer Zusammenarbeit von nextpit und Mova entstanden. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hatte diese Kooperation keinen Einfluss.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen