Künstliche Intelligenz

Elektronische Patientenakte: Transparenz stärkt Vertrauen, Realitätscheck nötig

Datenschutzinformationen in patientenfreundlicher Sprache erhöhen die Bereitschaft, medizinische Daten in die elektronische Patientenakte (ePA) hochzuladen. Das zeigt eine neue Studie der Technischen Universität Berlin.

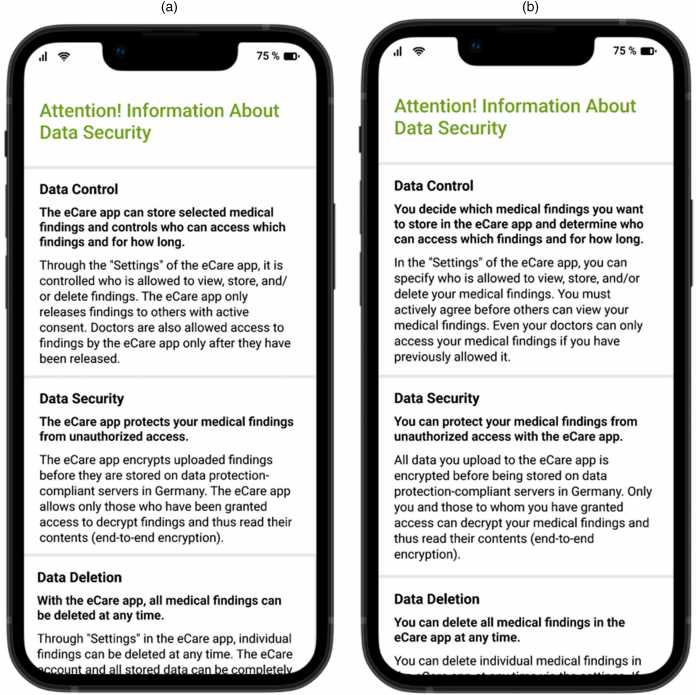

Datenschutzhinweise, die in der Studie verwendet wurden – mit der technikzentrierten Formulierung (links) und der patientenzentrierter Formulierung (rechts). Für die Veröffentlichung der Studie wurde das Material in englische Sprache übersetzt.

(Bild: Kalkreuth et al.)

In der Studie, an der 227 Probanden teilnahmen, wurden verschiedene Varianten sogenannter Privacy Fact Sheets (PFS), also kompakte Datenschutz-Infoblätter, getestet. Heraus kam dabei: Wer vor dem Upload medizinischer Befunde ein PFS mit einer patientenzentrierten Formulierung – bei Patienten direkter angesprochen wurden – sah, war viermal so häufig bereit, die sensiblen Daten in der ePA zu speichern. Bei einem systemzentrierten Text – bei dem hingegen die Patientenakte im Mittelpunkt steht – waren die Probanden hingegen deutlich zurückhaltender. Ob das Infoblatt kurz oder lang war, spielte hingegen keine Rolle.

Entscheidend ist laut Studie, dass Nutzer das Gefühl bekommen, selbst Kontrolle über ihre Daten zu haben. Demnach scheint „für die Entscheidung, Gesundheitsdaten in die elektronische Patientenakte hochzuladen, die wahrgenommene Kontrolle der Nutzer über ihre Daten entscheidend zu sein, die durch eine patientenzentrierte Gestaltung der Datenschutzrichtlinien maximiert wurde“. „Viele Menschen wollen ihre Gesundheitsdaten eigentlich sinnvoll nutzen, haben aber Angst vor Kontrollverlust. Unsere Studie zeigt, dass dieses Gefühl durch eine einfache Intervention vermieden werden kann und sie sich dadurch sicherer fühlen“, erklärt Niklas von Kalckreuth. Datenschutzhinweise direkt in der App – statt in schwer verständlichen AGB – könnten helfen, die Akzeptanz digitaler Gesundheitsanwendungen zu steigern.

Wirklichkeit hinkt hinterher

In der Realität ist es jedoch anders. Verbraucherschützer kritisierten zum Start der ePA fehlende Datenschutzmöglichkeiten und nicht ausreichende Informationen über die elektronische Patientenakte – vor allem nicht über die Risiken. Datenschützer warnten zudem davor, dass Versicherte nicht wissen, was mit der Patientenakte auf sie zukommt. Beispielsweise war vielen nicht klar, welche Auswirkungen der Paradigmenwechsel hat: Jeder erhält sie automatisch, es sei denn, er widerspricht – zuvor war es andersherum der Fall. Gleiches gilt für die geplante Ausleitung der Daten an das Forschungsdatenzentrum Gesundheit. Seit Jahren macht der CCC auf Sicherheitslücken bei der elektronischen Patientenakte aufmerksam, zuletzt auch bei Version 3.0 der elektronischen Patientenakte.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Unzulänglichkeiten der ePA, die das Vertrauen der Nutzer nicht gerade wachsen lassen. Patienten können nicht individuell steuern, welche Daten für welchen Arzt sichtbar sind. Mit dem neuesten Update sollen Versicherte immerhin entscheiden können, welche Ärzte alle Medikationsinformationen des digital gestützten Medikationsprozesses sehen können. Bisher war die Medikationsliste entweder für alle oder keine Einrichtung sichtbar oder verborgen. Ähnlich verhält es sich nach wie vor mit den übrigen Informationen in der ePA. Ein Arzt sieht entweder die gesamte Akte oder keine Daten. Außerdem ist die ePA weder nutzerfreundlich noch barrierefrei.

Störungen und Fehler

Schon vor dem offiziellen Start der „ePA für alle“ warnten Hersteller, dass das System nicht ausreichend getestet sei. Dennoch wurde sie – auf politischen Druck – mit großem Werbeaufwand eingeführt. Immer wieder kommt es zu Verzögerungen, unausgereifte Versionen werden veröffentlicht, Störungen und technische Fehler sind an der Tagesordnung. Die Telematikinfrastruktur, das digitale Rückgrat der ePA, kämpft seit Jahren mit Verfügbarkeitsproblemen.

Im Oktober wird die ePA für Ärzte zur Pflicht, bisher sind aber immer noch nicht alle Praxen gerüstet, nach wie vor treten Fehler auf. So kann es beispielsweise sein, dass Akten als nicht angelegt angezeigt werden, obwohl sie es sind und der Versicherte nicht widersprochen hat. Auch gab es Fälle, in denen Widersprüche technisch nicht korrekt verarbeitet wurden, was inzwischen nicht mehr der Fall ist.

Verunsicherung bei Ärzten

Für Verunsicherung bei Ärzten sorgte jüngst eine Datenschutzpanne beim Praxisverwaltungssystem T2med. Dort kam es in einer Praxis dazu, dass eArztbriefe versehentlich falschen Patientenakten zugeordnet wurden. Laut Hersteller ist das Problem inzwischen behoben, die Praxen wurden informiert und ein Update bereitgestellt.

Weniger transparent agierte hingegen der Softwareanbieter CGM: Wieder einmal funktioniert CGM-Software nicht mit RISE-Konnektoren. Während heise online Informationen über ein angekündigtes Update zur Fehlerbehebung vorliegen, erklärte sich die Pressestelle auf Anfrage ahnungslos.

Digital Health abonnieren

Alle 14 Tage bieten wir Ihnen eine Übersicht der neuesten Entwicklungen in der Digitalisierung des Gesundheitswesens und beleuchten deren Auswirkungen.

E-Mail-Adresse

Ausführliche Informationen zum Versandverfahren und zu Ihren Widerrufsmöglichkeiten erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

(mack)

Künstliche Intelligenz

Enormer Finanzanlage-Betrug: 9 Europäer verhaftet

Über dutzende Kryptowährungs-Angebote soll ein europäisches Verbrechernetzwerk mehr als 600 Millionen Euro eingenommen und über Blockchains gewaschen haben. Vergangene Woche wurden neun Personen an ihren jeweiligen Wohnsitzen verhaftet: in Köln, Katalonien und auf Zypern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Gleichzeitig gab es Hausdurchsuchungen, wie Eurojust mitteilt. Dabei wurden lediglich 300.000 Euro in bar beschlagnahmt. Auf Bankkonten wurden demnach 800.000 Euro sichergestellt, in Kryptowährungen weitere umgerechnet 415.000 Euro. Federführend waren Behörden in Frankreich und Belgien. Koordiniert wurden die Ermittlungen und Zugriffe über Eurojust, die Koordinierungsstelle der Europäischen Union für die Strafjustiz.

Den Verhafteten wird vorgeworfen, durch Versprechungen hoher Renditen Kryptowährungen eingenommen und nie wieder hergegeben zu haben. Die Opfer wurden mittels Reklame in Sozialen Netzwerken, nicht bestellter Telefonanrufe, als Nachrichtenmeldungen verkleideter Texte, Prominenten untergeschobener Testimonials und Erzählungen über angeblich reich gewordene Investoren angelockt.

Mehr nordkoreanische Geldwäscher auf US-Sanktionsliste

Die Unterwelt der Kryptowährungen ist seit Jahren auch ein gefundenes Fressen für Staatsverbrecher Nordkoreas – einerseits als Einnahmequelle, andererseits als Methode zur Geldwäsche und Umgehung internationaler Sanktionen. Am Dienstag haben die USA wegen Geldwäsche zwei Unternehmen und acht Nordkoreaner auf die Sanktionsliste gesetzt. Die Acht sind allesamt Männer; fünf leben nach US-Angaben in der Volksrepublik China, zwei in der Russischen Föderation und einer in Nordkorea selbst.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 konnten die elf Mitgliedsländer des Multilateral Sanctions Monitoring Teams (MSMT) nicht weniger als 1,645 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungsdiebstählen auf nordkoreanische Täter zurückführen. Die IT-Beratung Elliptic schätzt noch höher. Neben der Lieferung von Waffen, Munition und Soldaten an die Russische Föderation dürfte das die größte Einnahmequelle der Erbdiktatur sein, sagt der jüngste Bericht des MSMT vom Oktober. Es schätzt, dass Nordkorea aus diesen beiden Tätigkeitsfeldern inzwischen pro Jahr mehr lukriert, als das Land vor den ab 2016 in Kraft getretenen internationalen Sanktionen insgesamt jährlich verdient hat.

Zusätzlich hat das Land eine Armee an Agenten, die sich bei ausländischen Unternehmen unter falschen Identitäten als Mitarbeiter verdingen, speziell im IT-Bereich. Dabei eingenommene Gehälter sowie erbeutete Informationen fließen ebenfalls an das Regime. Eine Gegenmaßnahme sind persönliche Vorstellungsgespräche.

Weiterlesen nach der Anzeige

(ds)

Künstliche Intelligenz

Bundesdatenschutzbehörde erkennt ersten Dienst gegen die Cookie-Banner-Flut an

Erstmals ist ein Dienst zur automatischen (Nicht-)Einwilligung in Browser-Cookies in Deutschland amtlich anerkannt. Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Louisa Specht-Riemenschneider, hat festgestellt, dass das Browser-Plugin Consenter die gesetzlichen Vorgaben erfüllt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Anerkennung datiert vom 17. Oktober. Consenter soll Einwilligungen und Ablehnungen rund um Cookies über verschiedene Webseiten hinweg verwalten und Ende November der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Hinter dem Plugin steht die Berliner Legal-Tech-Firma Law & Innovation Technology. Zum Entwicklerteam gehören Experten der Universität der Künste Berlin (UdK), des Einstein Centers sowie des Alexander-von-Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft (HIIG).

Zustimmungsmüdigkeit unterläuft Datenschutz

Automatisierte Cookie-Verwalter stellten einen wichtigen Schritt „zu mehr Transparenz, Nutzerfreundlichkeit und Wirksamkeit im Datenschutz“ sowie zu nutzerfreundlicherer Verwaltung einschlägiger Einstellungen dar, meint Specht-Riemenschneider. Eine aktuelle Umfrage im Auftrag der BfDI habe ergeben, dass sich die Mehrheit der deutschen Internetnutzer mehr Kontrolle über ihre Daten wünscht.

„Cookie-Banner führen eher zu Verwirrung als zu mehr Transparenz“, weiß Specht-Riemenschneider. User seien „zunehmend frustriert“, was zu „Zustimmungsmüdigkeit“ führe. Dem könnten Dienste zur automatischen Einwilligungsverwaltung entgegenwirken.

Unwissen und Skepsis gegenüber Cookies

Weiterlesen nach der Anzeige

Basis für die Anerkennung von Cookie-Managern durch die BfDI ist die Einwilligungsverwaltungsverordnung der deutschen Bundesregierung, die Anfang April in Kraft getreten ist. Nutzer müssen demnach grundsätzlich nicht mehr immer wieder neu über die umstrittenen Browser-Dateien entscheiden. Stattdessen sollen sie ihre Vorgaben dauerhaft hinterlegen können. Die Verordnung setzt einen Rechtsrahmen für ein Verfahren, das die Einbindung unabhängiger Dienste ermöglicht. In Betracht kommen dafür etwa Personal Information Management Systems (PIMS) oder Single-Sign-on-Lösungen.

Trotz der aktuellen Cookie-Banner-Flut wissen nur 43 Prozent der deutschen Internetnutzer genau, was Cookies sind und wie sie verwendet werden. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Rahmen des BfDI-Datenbarometers ergeben. 83 Prozent der Teilnehmer wollen demnach selbst festlegen können, ob und wofür ihre Daten im Internet verwendet werden. 60 Prozent lehnen Cookies pauschal ab, wenn dies mit nur einem Klick möglich ist.

Zwei Drittel der Befragten können sich vorstellen, einen Cookie-Manager einzusetzen. Über 70 Prozent erwarten, dass ein solches Instrument ihnen das Gefühl gibt, bessere Übersicht über ihre Daten zu haben. Dafür müssten die Einstellungen aber auf allen Webseiten gelten, fordern 83 Prozent. Verbraucherschützer monieren, dass Webseitenbetreiber abgegebene Entscheidungen gar nicht akzeptieren müssten. Erteilten Anwender keine Zustimmung zum Setzen von Cookies, könnten Online-Dienste erneut beliebig oft um Einwilligungen bitten.

(ds)

Künstliche Intelligenz

Analyse: Wie die Dominanz von Big-Tech und der KI-Hype die Wirtschaft bedrohen

Technik hat etwas Faszinierendes: Viele bekommen leuchtende Augen, wenn ein neuer Prozessor den PC beschleunigt, Computerspiele fotorealistische Welten zaubern oder eine künstliche Intelligenz die Antwort auf jede Frage der Welt zu kennen scheint. Für deren Entwicklung schien die Marktwirtschaft lange das ideale Umfeld zu sein: Ideen und Produkte treten in freien Wettbewerb, die besten setzen sich durch und erleichtern das Leben aller – so jedenfalls die Idealvorstellung von Adam Smith, der am Vorabend der Französischen Revolution die Grundlagen der kapitalistischen Ordnung entwarf.

Mehr als zweihundert Jahre später tritt der Kapitalismus jedoch in eine neue Phase. Statt Fabrikhallen und Eisenbahnnetze entstehen heute gigantische Rechenzentren und immer schnellere Datenautobahnen. Doch diese globale Infrastruktur wird nicht von einer Vielzahl konkurrierender Unternehmen errichtet, sondern von einer Handvoll US-Giganten dominiert. Zu diesen „Magnificent Seven“ (M7), wie sie an den Börsen heißen, gehören Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta sowie das Firmenkonglomerat von Elon Musk um Tesla und SpaceX. Gemeinsam erreichen sie inzwischen einen Marktwert von 18 Billionen Euro.

Damit scheint ein ökonomischer Kipppunkt erreicht: Eine kleine Gruppe von Konzernen verfügt – zumindest nach aktuellem Handelswert ihrer Anteilsscheine – über eine Kapitalmacht, die der Jahreswirtschaftsleistung aller Unternehmen und knapp 450 Millionen Bürgern der Europäischen Union entspricht. Auf den folgenden Seiten analysieren wir, wie es zu diesem kometenhaften Aufstieg kommen konnte und welche Rolle künstliche Intelligenz dabei spielt.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Analyse: Wie die Dominanz von Big-Tech und der KI-Hype die Wirtschaft bedrohen“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online