Apps & Mobile Entwicklung

Endorfy Thock V2 & V2 75% im Test

Die zweite Generation der Thock-Tastaturen klopft im Budget-Segment an. Endorfy macht sie dreifach interessant: Erstens verspricht das Datenblatt eine ordentliche Akustik und solide Taster, zweitens gibt es sie in vielen Größen und drittens bleibt der Preis niedrig. Zeit für den Test.

Die beiden Thock V2 sind für 66 respektive 76 Euro (75 %) UVP keine perfekten Tastaturen, sondern ein Kompromiss, der Anforderungen mehr oder weniger gut erfüllt, je nachdem, wie sie ausfallen. Ihren Preis sind sie insgesamt schon wert, wenngleich sie teils eher eine Nische bedienen. Alle Details im Test.

- Gute Budget-Taster mit PBT-Caps

- Layout durchdacht

- Gut nutzbarer Drehregler

- Tastenbeleuchtung sehr schwach

- Akustisch relativ satt, aber präsent

- Gutes Layout & Taster

- Akustik klar, aber recht unaufdringlich

- Drehregler

- Tastenbeleuchtung schwach

- Software bietet kaum Mehrwert

- Drehregler zugebaut

Die Thock-V2-Serie im Überblick

Die Thock V2 baut Endorfy im Vollformat mit 105 Tasten, als Tenkeyless-Version ohne Nummernblock und im 75%-Format. TKL- und Fullsize-Modell unterscheiden sich nur durch den Drehregler, Tastenbelegung und Feature-Set gleichen sich ansonsten. Tastenbelegungen und LEDs können per Software verändert werden.

Das 75%-Modell kann Daten abweichend auch über Bluetooth und Funk übertragen. Für den deutschen Markt bleibt sie das einzige kabellose Modell der Reihe. Unterschiede sind damit erschöpfend abgehandelt, denn das Layout hinsichtlich der FN-Ebene gleicht sich. Diese Zweitbelegungen decken übliche Funktionen ab. Mehr als Standard gibt es in unsichtbaren Bereichen.

Taster: Vernünftige Mittelklasse

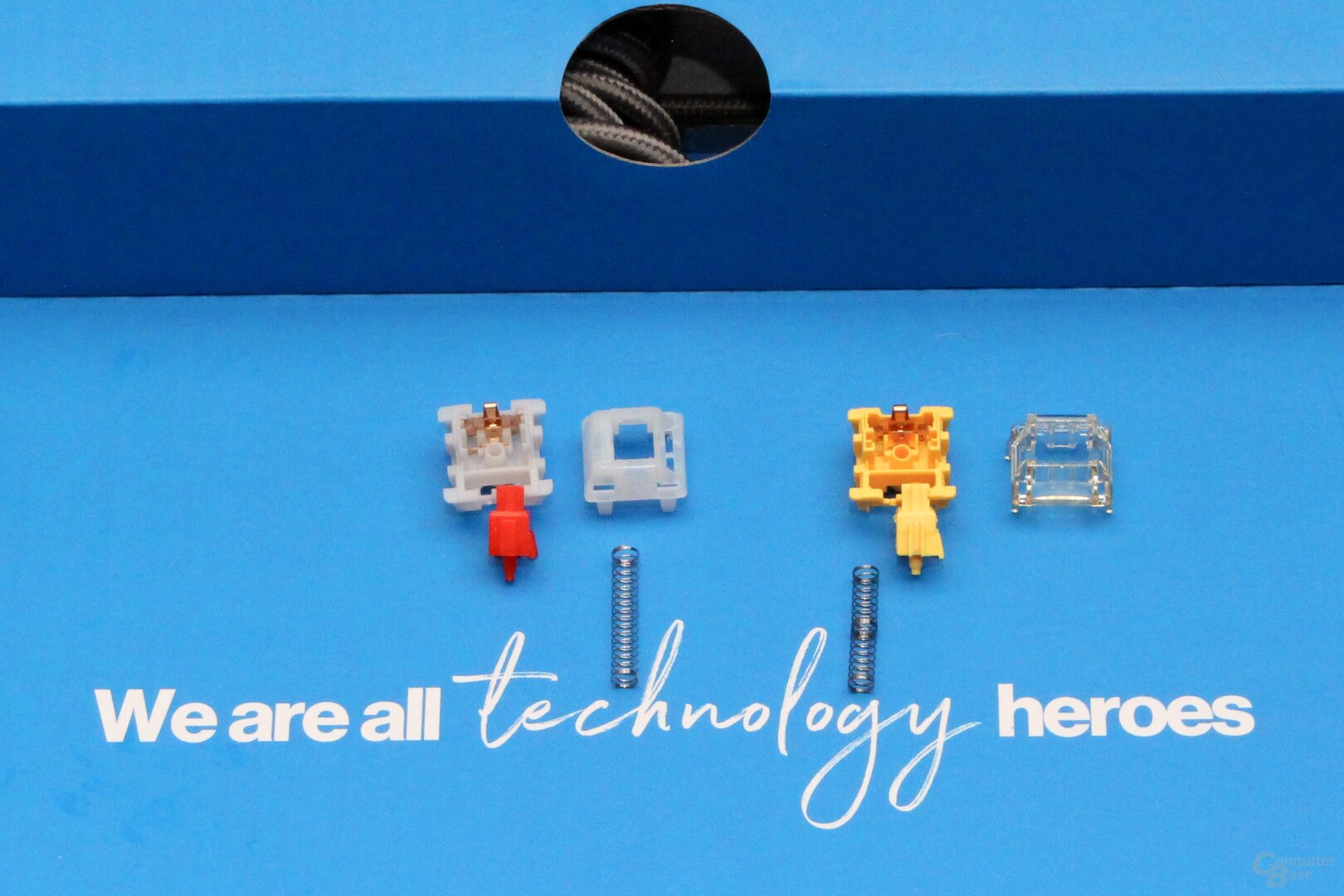

In jeder Thock V2 stecken immer lineare Taster in Hot-Swap-Sockeln. Modelle ohne Funktechnik nutzen neue, von Gateron gefertigte Endorfy-Red-Taster, mit Funk sind es ab Werk Endorfy Yellow, die als klare Upgrade-Option zu verstehen sind.

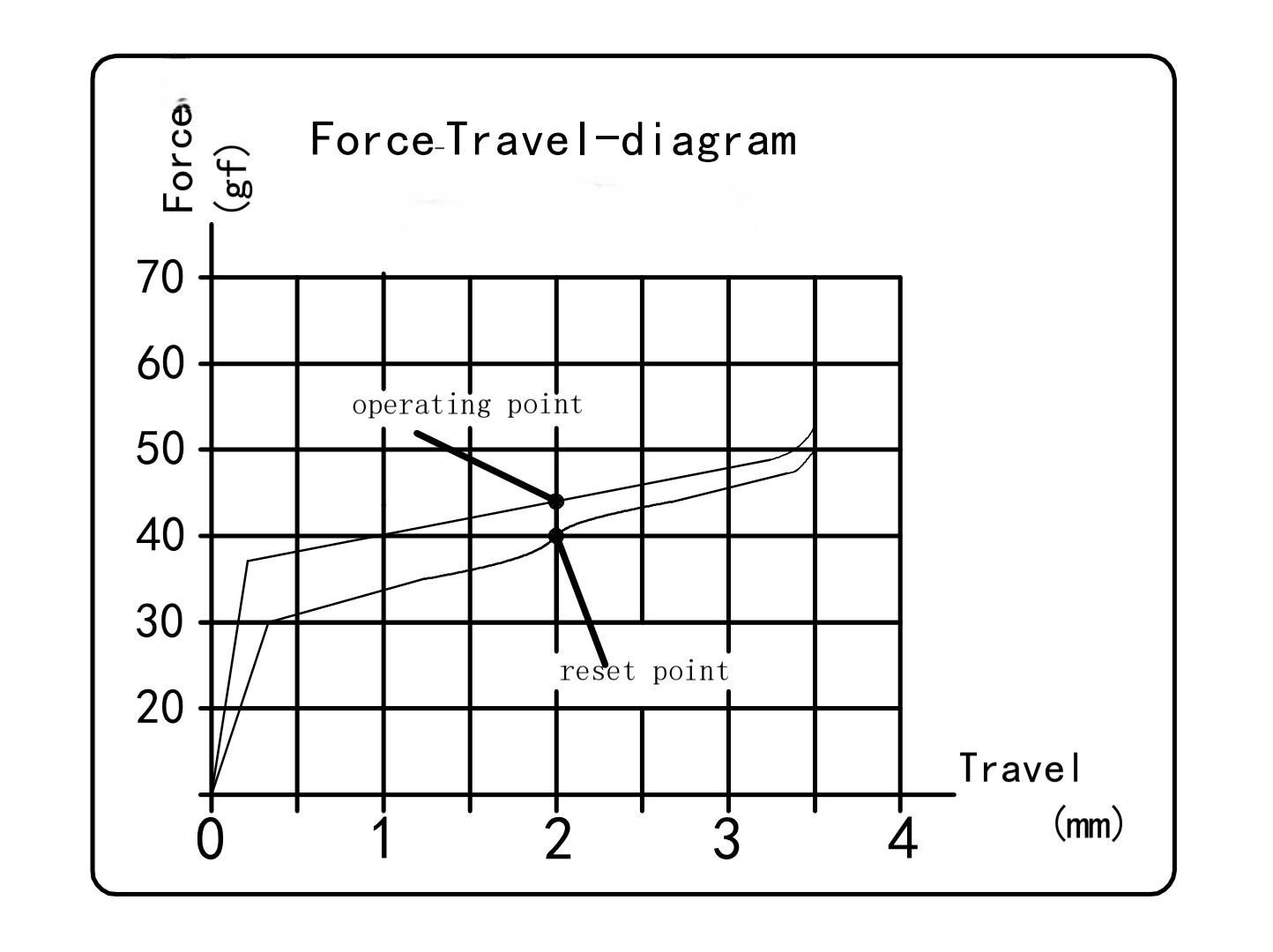

Rote Taster haben einen Hub von 3,5 Millimetern und lösen nach 2 Millimeter Weg bei einem Widerstand von etwa 43 Gramm aus. Endorfy verspricht durch ein teils aus Nylon gebautes Gehäuse einen „warmen, tiefen Klang“. Weitere Informationen gibt es nicht. Warum ist klar: Es handelt sich um einfache Basis-Taster. Dank Schmierung gleiten sie sauber ein, die Feder bleibt aber etwas indifferent, die Spur weicher Wattigkeit wohnt allerdings vielen Budget-Tastern inne. Hier gibt es sie jedoch gleitfreudig. Verglichen mit Huano Red oder ähnlichen Billig-Switches sind sie ein deutliches Upgrade; für die Preisklasse passt das.

Gelbe Taster haben einen Millimeter mehr Hub und lösen nach 1,8 Millimetern bei 49 Gramm aus, sind aber auch konstruktiv aufwändiger. Eine kürzere, aber zweistufige Feder (22 zu 19 Millimeter) und ein Stempel mit zwei Führungsschienen pro Seite sorgen für zackigeren Rückprall und einen strammeren Sitz der Tastenkappe. Dazu kommt ein Prisma zur besseren Verteilung des Lichts. Der verkürzte Hub unterstützt diesen Eindruck von Agilität, auch im Abgleich mit normalen roten Tastern. Der etwas höhere Widerstand gewährleistet Kontrollierbarkeit ohne den Eindruck von Leichtgängigkeit zu schmälern. Im Alltag machen sie deshalb mehr Spaß.

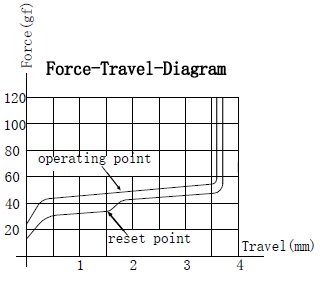

Die Beleuchtung erweist sich als Punkt, bei dem die Thock V2 Abstriche macht. Durchleuchtende Tastenkappen und eher schwache LEDs lassen zu wenig Licht passieren; schon normale Helligkeit lässt die Dioden verblassen. Im Dunkeln sind Farben hingegen kräftig, Tasten gut ausgeleuchtet. Die Wireless-Version hat das Problem weniger stark, der Befund bleibt jedoch: Die Beleuchtung hilft hier im Dunkeln, ästhetisch bringt sie begrenzte Mehrwerte.

Alltag & Akustik

Akustisch gibt sich die Thock V2 mehr Mühe und nutzt eine aufwendigere Konstruktion als in der Preisklasse üblich. Ihre Stärke wird ein wenig vom Endorfy-Sounding überspielt. Der Rest verzichtet auf Experimente und funktioniert einfach.

Akustik: Notebook-leise

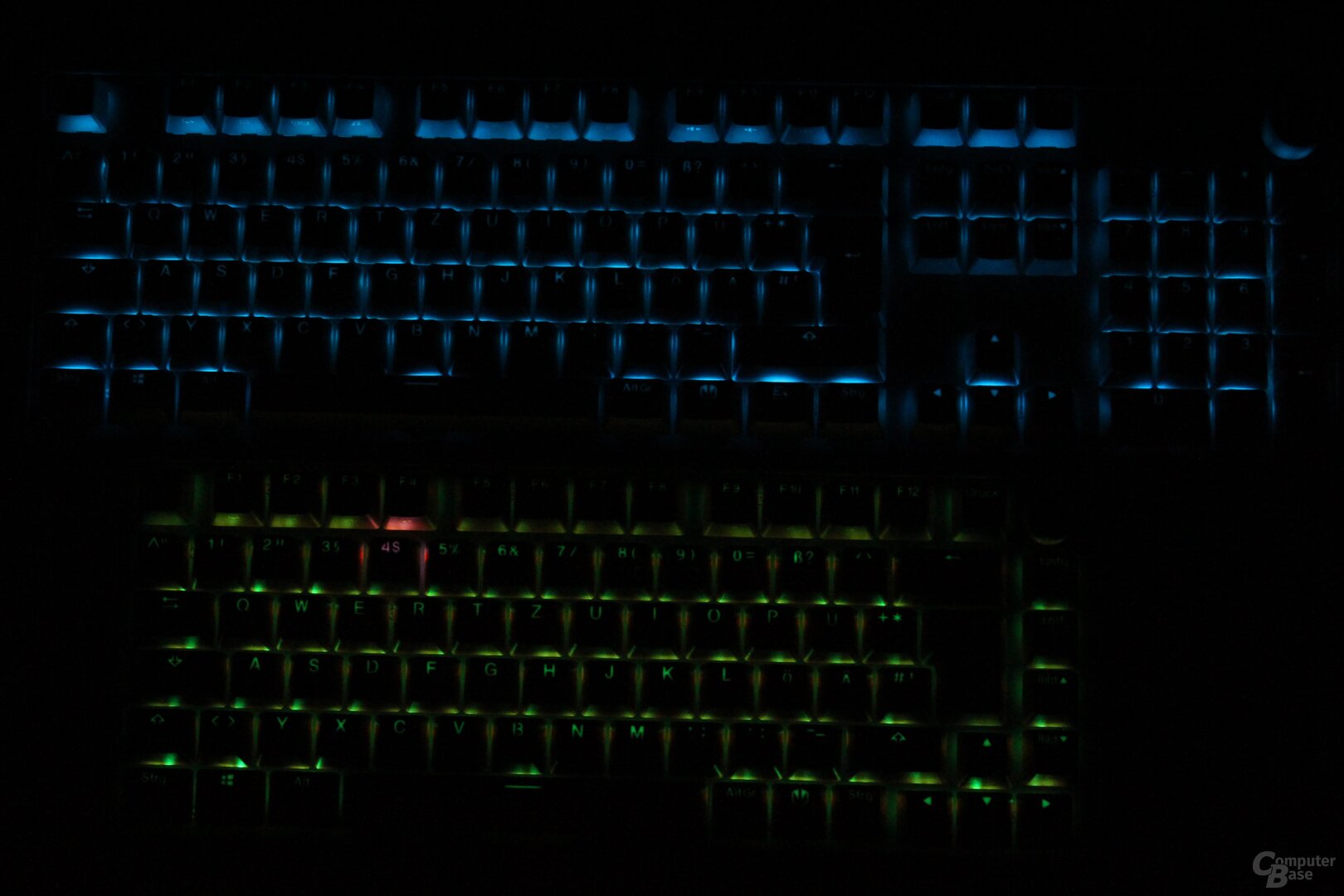

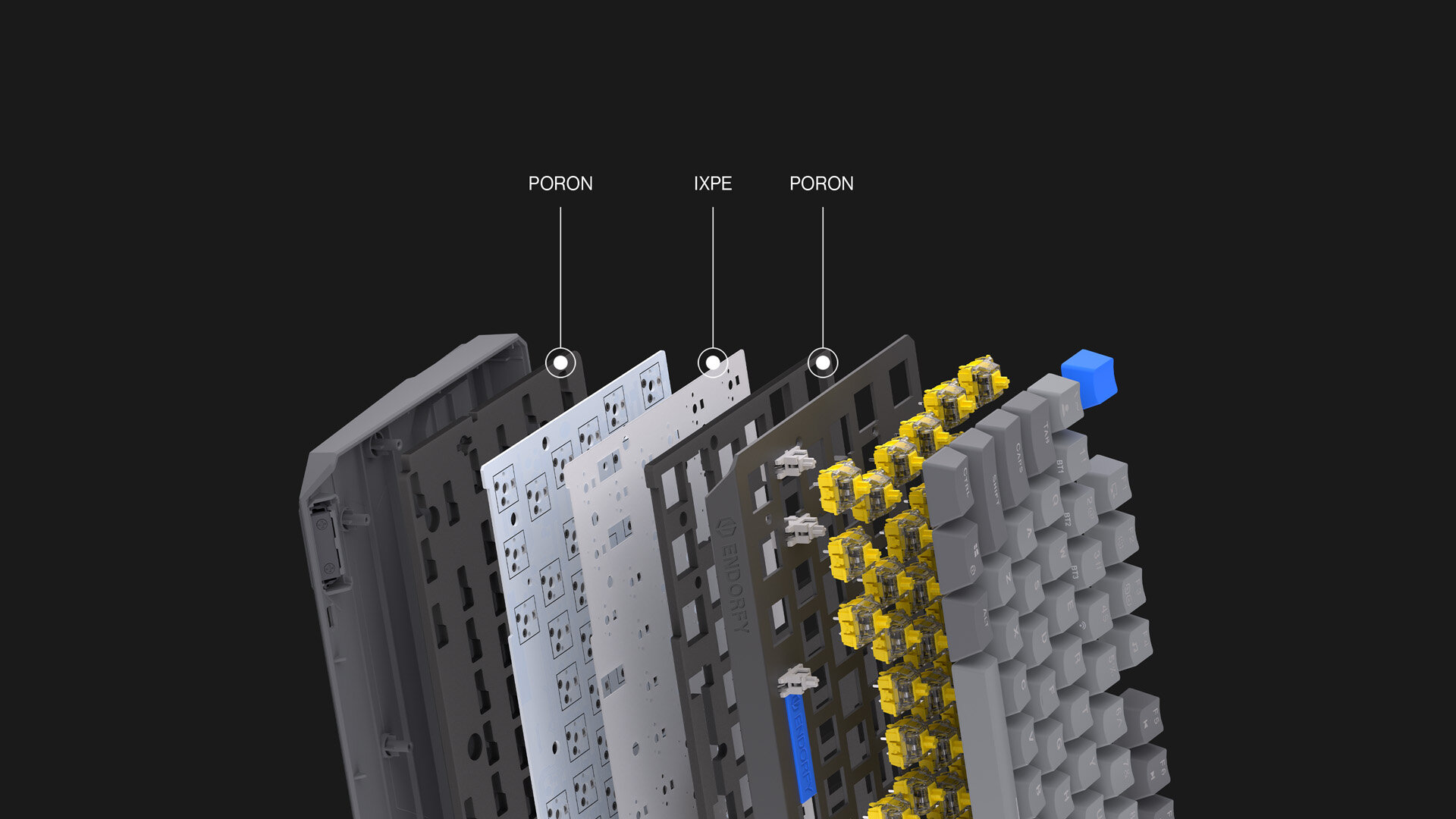

In allen Thock V2 stecken drei Schichten geräuschdämpfenden Materials. Welches hängt vom Modell ab. Die 75%-Version nutzt Polyethylenschaum in Form von Poron und IXPE, die anderen beiden Varianten auf Porin, IXPE und Synthesekautschuk. Unter der Leertaste sollen Silikonpads die Akustik des größeren Klangkörpers an übrige Tasten ein wenig angleichen. Das ist sinnvolle Detailarbeit.

Was unterschiedliche Materialien zur Dämmung ausmachen, machen die beiden Varianten im direkten Vergleich anschaulich. Beide nehmen durch den dreischichtigen Materialeinsatz Hall aus dem Spiel und formen Anschläge, wie die Celeris 1800 (Test) jedoch auch mit der Absicht einen hörbaren Klangteppich zu erzeugen. Es soll Tocken.

Die Wireless-Version erledigt diese Aufgabe besser, ihre Anschläge fallen satter und klarer aus, was sich leichter ausblenden lässt. Die Thock V2 klingt etwas heller und klappriger nach, sie übernimmt die knallige Natur der Celeris 1800, wenn auch weniger klar geformt, wenn man sie energisch betätigt. Bei normalem Schreiben fällt das weniger ins Gewicht, bleibt aber präsent und gut wahrnehmbar. Eine Silent-Tastatur darf mit einem offenen Tastenfeld aber eigentlich nicht erwartet werden.

Im Vergleich klappern die Thock V2, auch als Basismodell, weniger als noch eine NZXT Function 2 oder Sharkoon SGK25 und punkten mit tieferen Anschlägen, zeigen aber auch Präsenz. Sie klingen dabei jedoch deutlich höherwertiger als die Einstiegsklasse beziehungsweise ältere Tastaturen oder selbst eine Razer Huntsman V3 zum doppelten Preis. Dass es noch ruhiger geht, zeigen die Sharkoon SGK50, die durch zwei Silikonmatten stärker im Hintergrund agieren. Am Ende bleibt Akustik eine Frage von Bedürfnissen. Bei normalem Tippen ist aber auch eine SGK25 leiser(!). Ob der von Endorfy eingeschlagene Weg so optimal ist, darf also hinterfragt werden. Das gilt wie schon bei der Celeris.

Alltag: Einfach machen

Anstecken und fertig sein ist das Prinzip der Thock V2, zumindest darf man nicht mehr wollen. Die FN-Belegung funktioniert durch Orientierung an etablierten Quasi-Standards. Die Kabelkanäle am Unterboden erleichtern einen aufgeräumten Look, sind ein zweischneidiges Schwert. Dem normalen Modell erlauben sie eine saubere Kabelführung und entlasten es zugleich, bei der Wireless-Tastatur erschwert der USB-Port an der Unterseite das Laden.

Der Drehregler aus Metall steht der Thock V2 gut zu Gesicht und vermittelt erfolgreich den Eindruck eines etwas teureren Produkts. Im Vollformat lässt er sich dabei besser nutzen, denn das 75%-Modell baut ihn mit anderen Tasten zu. Die Bedienung wird deshalb etwas schwieriger, zumal er etwas niedriger als die umliegenden Kappen liegt. Dass alle Tasten dicht zusammengerückt werden, ist eine Entscheidung zu Gunsten geringen Platzes, Pfeiltasten und Drucken werden aber leicht abgesetzt und sind so besser zu finden.

Drucken neben den Drehregler zu legen führt zu Irritationen. Genau wie der Umstand, dass statische Beleuchtung mit einer festen Farbe auf dem 75%-Modell nur durch Anlegen eines eigenen LED-Profils möglich ist. Dazu muss jede Taste gedrückt oder die Software installiert werden.

Software: Geringer Mehrwert

Ob sich Endorfy mit der Software einen Gefallen getan hat, ist jedoch fraglich. Verglichen mit dem Marktumfeld ist ihr Funktionsumfang gering. Sie kann nur Tasten auf der primären Ebene neu belegen und die LEDs programmieren. Das klappt theoretisch auch per Shortcuts. Besser also man versteht die Thock V2 als eine Tastatur, die man einfach aus der Packung nimmt und nach Einstellen der Beleuchtung so wie sie ist benutzt.

Wie bei der Celeris 1800 ist ihr Mehrwert eher im Erfüllen eines Checklisten-Features und dem Schaffen einer Markenidentität zu sehen; sie visualisiert die spezifische Endorfy-Farbgebung auf dem Desktop und schafft mehr Wiedererkennungs- und weit weniger Mehrwerte als es eine quelloffene QMK/VIA-Kombination kann. Damit das bei Endorfy aufgeht, müsste die Software zumindest mit diesen Lösungen Schritt halten können, die es bei Sharkoon bereits in ähnlicher Preisklasse gibt.

Fazit: Wenn es passt gut

Die beiden Thock V2 sind für 66 respektive 76 Euro (75 %) UVP keine perfekten Tastaturen, sondern ein Kompromiss, der Anforderungen mehr oder weniger gut erfüllt, je nachdem, wie sie ausfallen. Ihren Preis sind sie insgesamt schon wert, wenngleich sie teils eher eine Nische bedienen.

Zu den Stärken der Tastaturen gehört die Akustik, sofern man das auf eine gewisse Präsenz ausgelegte Profil mag. Das allerdings sagt schon der Name: Sie heißt, was sie tut, ist aber tendenziell laut dabei. Der metallene Drehregler vermittelt etwas Luxus-Flair, die Taster sind ein wenig indifferent, aber richtig geschmeidig und damit vernünftige Budget-Modelle. Das ist super, geht aber auf Kosten der bei Umgebungshelligkeit unsichtbaren Tastenbeleuchtung.

Das 75%-Modell schneidet klar besser ab. Sie ist zwar auch „Thocky“, aber dabei ruhiger und akustisch die klar bessere, universellere Tastatur mit praxistauglichem Layout, auch gegenüber der teureren Celeris. Tasten und Beleuchtung erweisen sich als gutes Upgrade. Trotzdem kratzen die LEDs lediglich gerade so am annehmbaren Bereich. Leben muss man bei der Thock V2 zudem mit der wenig nützlichen Software. Am Ende stehen so einwandfrei nutzbare Tastaturen, die zum relativ schmalen Taler in bestimmten Bereichen viel liefern können.

Wenn das zum Nutzungsprofil passt, ist insbesondere das 75%-Modell einen Blick wert, es war im Test das, das instinktiv auf dem Schreibtisch landete. Eine viel ruhigere, kabelgebundene Sharkoon SGK50 (Test) punktet allerdings mit quelloffener Firm- und Software sowie viel leiserem Betrieb, die Serie liegt je nach Modell preislich ähnlich und sollte zumindest in Betracht gezogen werden.

- Gute Budget-Taster mit PBT-Caps

- Layout durchdacht

- Gut nutzbarer Drehregler

- Tastenbeleuchtung sehr schwach

- Akustisch relativ satt, aber präsent

- Gutes Layout & Taster

- Akustik klar, aber recht unaufdringlich

- Drehregler

- Tastenbeleuchtung schwach

- Software bietet kaum Mehrwert

- Drehregler zugebaut

ComputerBase hat die Thock V2 und die Thock V2 75% von Endorfy leihweise zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.

(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.

Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

Ein gefährliches Experiment am Patienten

Das Versprechen neuer KI-Tools wie ChatGPT Health ist verlockend: die Fähigkeit, jahrelange persönliche Gesundheitsdaten von Geräten wie der Apple Watch zu analysieren, um bedeutsame Erkenntnisse zu gewinnen. Aber was passiert, wenn man diese Theorie in die Praxis umsetzt?

Geoffrey A. Fowler, Tech-Kolumnist der Washington Post, wollte es unbedingt wissen. Er gab dem neuen Tool Zugriff auf die Daten eines ganzen Jahrzehnts – darunter 29 Millionen Schritte und 6 Millionen Herzschlagmessungen, die in seiner Apple-Health-App gespeichert sind. Dann bat er den Bot, seine Gesunderheit, bzw. speziell seine Herzgesundheit zu bewerten.

Der Bot gab ihm eine glatte Sechs (ein F nach amerikanischem System, also die schlechtestmögliche Bewertung).

„Ich bekam Panik und ging joggen“, schreibt Fowler in seinem Artikel. Dann schickte er den Bericht von ChatGPT an seinen echten Arzt. Dessen Antwort war deutlich beruhigender : Fowlers Risiko für einen Herzinfarkt ist tatsächlich so gering, dass seine Versicherung wahrscheinlich nicht einmal für einen zusätzlichen Test zahlen würde, um die KI zu widerlegen.

ChatGPT Health: “Das ist nicht bereit für irgendeine medizinische Beratung“

Als Fowler die KI erneut bat, seine Herzgesundheit zu bewerten, änderte sich das Urteil dramatisch. Plötzlich war es eine „4“ (D). Er fragte weiter und beobachtete, wie die Note zwischen einer „6“ (F) und einer „2“ (B) schwankte. Der Journalist zeigte die Ergebnisse dem Kardiologen Eric Topol, einem Experten für KI in der Medizin. Sein Urteil war unmissverständlich:

Das ist haltlos. Das ist nicht bereit für irgendeine medizinische Beratung.

Über die willkürlichen Schwankungen in den Bewertungen urteilte Topol ebenso scharf: Diese Art von Zufälligkeit sei „völlig inakzeptabel“.

Die Gefahr liegt auf der Hand: Solche unausgereiften Werkzeuge könnten bei gesunden Menschen extreme Ängste auslösen oder umgekehrt Personen mit echten Gesundheitsproblemen in einem falschen Gefühl der Sicherheit wiegen.

Fehlinterpretation: Warum die KI oft an Daten scheitert

Die fehlerhafte Analyse von ChatGPT hatte konkrete Ursachen. Erstens stützte die KI ihre negative Einschätzung stark auf den VO2-max-Wert. Apple selbst bezeichnet diesen Wert jedoch nur als „Schätzung“, und unabhängige Forscher:innen stellten fest, dass diese Schätzungen im Durchschnitt um 13 Prozent zu niedrig ausfallen können.

Zweitens interpretierte die KI Schwankungen in Fowlers Ruhepuls als besorgniserregende Gesundheitssignale und riet ihm, mit seinem Arzt über eine „bemerkenswerte Erhöhung“ zu sprechen. Dabei übersah sie einen entscheidenden Faktor: Die Veränderungen traten immer dann auf, wenn der Journalist ein neues Apple-Watch-Modell mit verbesserten Sensoren erhielt.

Ein KI-Arzt mit Gedächtnisverlust

ChatGPT Health behandelte diese „unscharfen Daten“ wie eindeutige medizinische Fakten und ließ den kritischen Kontext vermissen, den ein menschlicher Experte sofort erkennen würde. Selbst als Fowler seine offiziellen Krankenakten aus der Arztpraxis mit dem Tool verband, verbesserte sich die Note nur auf eine „5“ (D) – ein weiterer Beweis dafür, dass das Kernproblem nicht die Datenmenge, sondern die mangelnde Analysefähigkeit ist.

Über verschiedene Chats hinweg vergaß ChatGPT wiederholt wichtige persönliche Informationen über Fowler, darunter sein Geschlecht, sein Alter und aktuelle Vitalwerte. Selbst als die KI Zugriff auf seine neuesten Bluttestergebnisse hatte, bezog sie diese manchmal nicht in die Analyse mit ein. Für ein Werkzeug, das persönliche Gesundheitseinblicke liefern soll, ist dies ein fundamentaler Mangel. Ein konsistentes Verständnis des Individuums ist die Grundlage jeder sinnvollen Gesundheitsbewertung.

Einordnung: Wo stehen wir bei der KI-Gesundheit?

Dieses Experiment passt zu einem beunruhigenden Trend: Technologieunternehmen bringen KI-Produkte auf den Markt, die bestenfalls wenig akkurat sind – oder schlimmstenfalls sogar „gefährlich“. Das Problem ist dabei beileibe nicht auf OpenAI und ChatGPT Health beschränkt. Der Konkurrenz-Bot Claude aus dem Hause Anthropic bewertete Fowlers Herzgesundheit ebenfalls mit einer „4“ (C) und stützte sich dabei auf die gleiche fehlerhafte Logik.

Zudem fallen diese Dienste nicht unter strenge Gesetze zum Schutz von Gesundheitsdaten wie HIPAA in den USA. Das Experiment ist somit ein wichtiger Weckruf und wirft eine entscheidende Frage für die Zukunft auf: Wem sollten wir vertrauen, wenn eine KI schlechte Gesundheitsratschläge gibt, und wie können wir sicherstellen, dass zukünftige Innovationen sicher und zuverlässig sind?

Wie sieht es bei Euch aus? Nutzt Ihr bereits KI, um Gesundheitsdaten zu tracken, oder um Gesundheitsfragen zu klären?

Apps & Mobile Entwicklung

Hasso-Plattner-Institut: Das meistgenutzte Passwort in 2025 bleibt eine Zahlenreihe

Anlässlich des europäischen Datenschutztages am 28. Januar hat das Hasso-Plattner-Institut (HPI) erneut eine Liste der meistgenutzten Passwörter aus dem Jahr 2025 veröffentlicht. Platz 1 bleibt die bekannte Zahlenkombination 123456.

Die Analyse basiert auf Datensätzen mit Identitäten und Passwörtern, die im Darknet kursieren. Die Erkenntnis bleibt problematisch. Zahlenreihen und Alltagsbegriffe prägen das Bild.

- 123456

- 123456789

- 565656

- 12345678

- hallo123

- kaffeetasse

- 1234567

- passwort

- lol123

Neben banalen Passwörtern, die häufig verwendet werden, zeigt die Analyse des Hasso-Plattner-Instituts noch einen Trend zu Passwort-Clustern. Nutzer kombinieren etwa einen Vornamen mit Geburtstagen und ergänzen solche Passwörter noch um Sonderzeichen. „Diese Passwörter scheinen auf den ersten Blick komplex und eine gute Wahl, wir sehen allerdings in unseren Daten, dass viele Menschen sich ein starkes Passwort überlegen und dies überall verwenden“, sagt HPI-Sicherheitsexperte Christian Dörr.

HPI empfiehlt Passwort-Manager und 2-Faktor-Authentifizierung

Er warnt aber vor diesem Vorgehen. „Wurde ein Dienst gehackt und die Zugangsdaten sind offen – was milliardenfach passiert – probieren Kriminelle diese erbeuteten Zugangsdaten überall aus“, so Dörr. Sein Rat ist daher der Einsatz eines Passwort-Managers, sodass Nutzer bei jedem Dienst ein individuelles Passwort verwenden.

Generell empfiehlt das HPI lange Passwörter mit mehr als 15 Zeichen, die man nicht bei mehreren Diensten in gleicher oder ähnlicher Form verwendet. Der Einsatz von Passwort-Managern ist daher ebenso sinnvoll wie der Einsatz einer Zwei-Faktor-Authentifizierung, sofern diese verfügbar ist.

Ob die eigene Mail-Adresse Teil eines Datenlecks war, lässt sich mit dem Identity Leak Checker des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) prüfen. Der Abgleich erfolgt mit Milliarden gestohlener und im Internet verfügbarer Identitätsdaten.

Deutsche Nutzer sind keine Ausnahme

Dass häufig verwendete Passwörter banal sind, ist kein deutsches Phänomen. Das HPI hat auch europäische Nachbarn in die Analyse mit einbezogen. Zu den beliebtesten Passwörtern in Großbritannien, die in den Datensätzen gefunden worden sind, zählen neben Zahlenreihen wie 123456 noch „qwerty“, „sample123“ sowie „liverpool“ und „liverpool1“. In Italien befinden sich Vornamen „Guiseppe“ und „Francesco“ sowie „ciaociao“ und „amoremio“ in der Top 10.

Apps & Mobile Entwicklung

eufy S2 Omni im Test: Superflach und extreme Saugkraft

eufy bietet Saug- und Wischroboter in unterschiedlichen Preisklassen an. Das Besondere an den Modellen des Herstellers ist die Tatsache, dass sie sich grundlegend von der Konkurrenz unterscheiden. Gilt das auch für den neuen eufy S2 Omni?

Eine superflache Bauweise, hohe Saugkraft und die wohl beste Art der Wischfunktion: eufy legt beim S2 Omni alles in die Waagschale, um den Sprung an die Spitze zu meistern. Wie und ob der Roborock-Konkurrent in der Praxis abschneidet, verrät der Test.

Design und Einrichtung des eufy S2 Omni

Der eufy S2 Omni gehört in meinen Augen zu den schicksten Saugrobotern auf dem Markt. Er ist nur in der grau-schwarzen Farbkombination erhältlich. Eine Besonderheit ist die Bauform. Denn nicht nur misst der Sauger gerade einmal 9,8 cm in der Höhe, auch die quadratische Form macht ihn zu einem besonderen Modell. Rein technisch macht der eufy-Saugroboter auch auf sich aufmerksam. Denn der Hersteller verbaut neben einer ausfahrbaren Seitenbürste eine Wischwalze, die mehr und mehr zum neuen Standard der Nassreinigung wird.

Unter der Haube steckt die neueste Innovation. Denn eufy packt Euch drei Duftsteine in den Lieferumfang. Ja, Duftsteine. Diese setzt ihr neben dem Staubbehälter in den Roboter ein. Und wenig überraschend: Wenn der Sauger seine Runden dreht, wird frischer Raumduft versprüht. Im Verpackungsinhalt findet Ihr folgende drei Sorten:

- Zitrus & Basilikum

- Bambus & Salbei

- Bergamotte & Litschi

Auch die Station des eufy S2 Omni sieht spektakulär aus. Sie hat einen turmartigen Look bei den Maßen 38,7 × 47,6 × 67,0 cm. Im Dock stecken wie üblich zwei Wassertanks, aber auch ein Behälter mit Putzmittel. Abgesehen von einer Absaugfunktion, wird im Dock die Walze durchgespült und anschließend auch getrocknet. Einzig der Tausch des Staubbeutels bleibt an Euren Händen kleben.

Für die Einrichtung müsst Ihr Euch die eufy-App herunterladen, die im Apple App Store und Google Play Store verfügbar ist. Anschließend scannt Ihr den QR-Code unter der Haube des Roboters und lasst Euch in der App durch den Einrichtungsprozess führen. Beim Mapping unterläuft dem Roboter der erste Fehler. Denn aus unserem Testraum, macht der eufy S2 Omni zwei Räume.

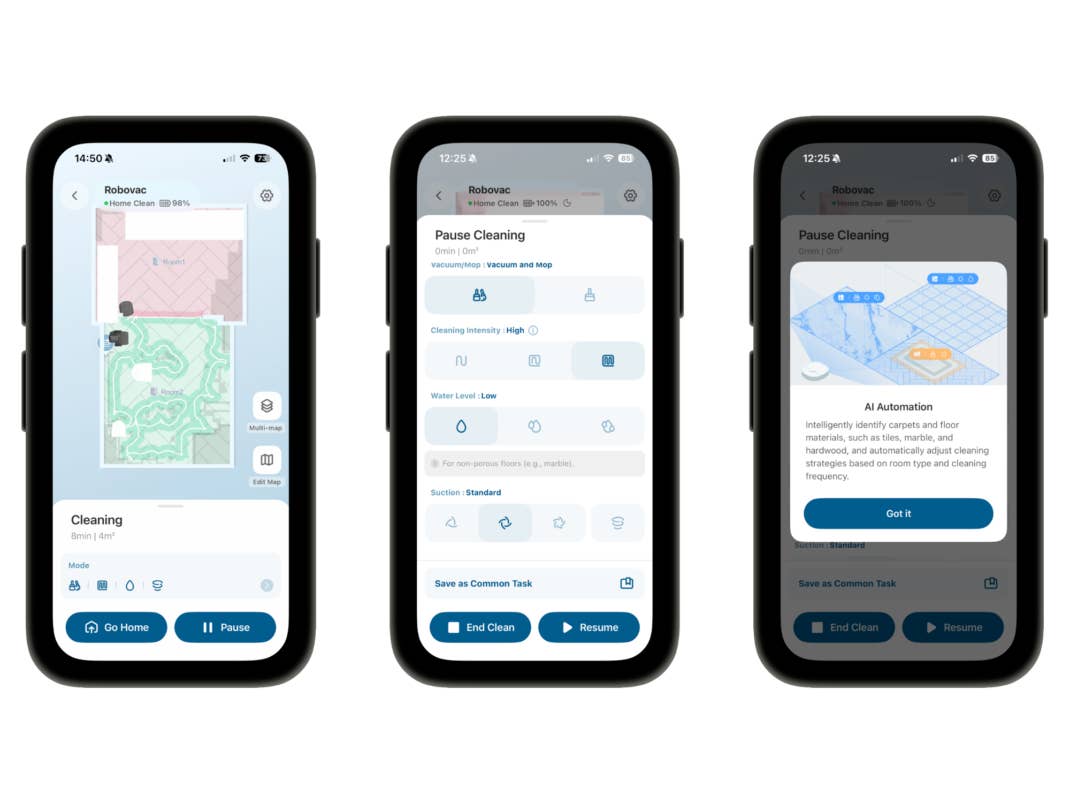

eufy-App im Detail

eufy bietet Euch in der hauseigenen App zahlreiche Möglichkeiten, die Reinigung nach Euren Bedürfnissen einzustellen. Dazu gehören die Modi: „Saugen und Wischen“ und „Saugen“. Für den Saugvorgang stehen Euch vier Stufen zur Verfügung, beim Wischprozess wählt Ihr zwischen drei Stufen der Wasserdurchflussrate.

In den weiteren Einstellungen stehen Euch Anpassungsmöglichkeiten für die gescannten Karten zur Verfügung sowie die Möglichkeit, die Teppichreinigung zu ändern. Hier könnt Ihr festlegen, ob der Sauger die Saugleistung erhöhen soll, wenn er auf Teppiche fährt.

Saug- und Wischleistung des eufy S2 Omni

Bezüglich der Saugleistung zeigt der eufy S2 Omni Licht und Schatten. Auf Hartböden ist das Saugergebnis spitzenmäßig. Der 30.000 Pa starke Motor reicht hier vollkommen aus, damit auch in Ecken das letzte Staubkorn aufgesaugt wird. Und als weiterer Vergleich: Mit einer Saugkraft von 30.000 Pa liegt der eufy S2 Omni auf dem gleichen Level wie unser Saugroboter-Testsieger.

Der eufy S2 Omni zeigt sich auch stark beim Aufsaugen von Tier- und Menschenhaaren. Damit sich wirklich nichts in der Hauptbürste verheddert, setzt der Hersteller auf eine spezielle Doppelbürste. Nur auf Teppichen kann er die Leistung nicht ganz aufrechterhalten. Besonders auf Hochflorteppichen müsst Ihr mit Abstrichen rechnen.

Für die Nassreinigung steht dem eufy-Sauger eine Wischwalze zur Verfügung. In den vergangenen Monaten haben zahlreiche Hersteller unter Beweis gestellt, um wie viel effizienter die neuartige Wischfunktion ist. Sogar Roborock ist mit seinem neuesten Saugroboter (Test) auf diesen Zug aufgesprungen. Um das Prinzip dieser Nassreinigung zu erklären: Die Walze wird laufend mit frischem Wasser befeuchtet. Damit wird gewährleistet, dass der Roboter immer mit einer sauberen Walze die Arbeit verrichtet.

Leider gibt es keine Abdeckung, die Eure Teppiche schützt. Saugroboter wie der Dreame Aqua10 Ultra Track Complete (Test) oder der Mova Z60 Ultra Roller (Test) haben eine solche Abdeckung, die automatisch herunterfährt, wenn der Roboter auf Teppiche fährt. Besonders auf Hochflorteppichen, ist dieser Zusatz technisch äußerst genial. Das Einzige, was wir dem eufy S2 Omni ankreiden müssen, ist, dass der Sauger feuchte Teppichkante hinterlässt.

Für eine Überraschung haben die Duftsteine gesorgt. Was zunächst nach einem unnötigen Extra klang, entpuppt sich in der Praxis als geniales Extra. Denn den Raumduft nehmt Ihr sofort wahr, wenn der Saugroboter seine Runden dreht.

Navigation und Hinderniserkennung

In Sachen Navigation und Hinderniserkennung zeigt sich der eufy-Saugroboter stark. Auch wenn es keinen LiDAR-Turm gibt, erkennt er Hindernisse und im Weg befindliche Gegenstände auf Anhieb. Bei Kabeln sehen wir ein gemischtes Bild. Hier kommt es hin und wieder dazu, dass der Roboter Kabel nicht schnell genug erkennt.

Nach der Reinigung kümmert sich die Station um die Drecksarbeit. Dazu gehören die Staubabsaugung sowie die Reinigung und Trocknung der Wischwalze. In der App seht Ihr laufend, welcher Vorgang aktuell durchgeführt wird.

Fazit: Lohnt sich der eufy S2 Omni?

Ja, denn der eufy S2 Omni überzeugt mit einer guten Saugleistung auf Hartböden und einem soliden Wischergebnis. Einzig in Ecken und auf Teppichen kommt der Saugroboter (Bestenliste) nicht ganz an die Leistung des Saugroboter-Testsiegers (Test) heran. Zudem hinterlässt er an einigen Stellen feuchte Teppichkanten. Dennoch lohnt sich der Kauf, weil er mit anderen einzigartigen Dingen punktet.

Da wären zum einen die Duftsteine, die wirklich für einen angenehmen Raumduft sorgen. Schließlich die Bauform: Denn durch den Verzicht auf den klassischen Lidar-Turm kann er auch unter vielen Möbeln reinigen.

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Künstliche Intelligenzvor 4 Wochen

Künstliche Intelligenzvor 4 WochenSchnelles Boot statt Bus und Bahn: Was sich von London und New York lernen lässt

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenArndt Benedikt rebranded GreatVita › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenKommentar: Anthropic verschenkt MCP – mit fragwürdigen Hintertüren

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFast 5 GB pro mm²: Sandisk und Kioxia kommen mit höchster Bitdichte zum ISSCC

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenHuawei Mate 80 Pro Max: Tandem-OLED mit 8.000 cd/m² für das Flaggschiff-Smartphone

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatDie meistgehörten Gastfolgen 2025 im Feed & Fudder Podcast – Social Media, Recruiting und Karriere-Insights

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenWeiter billig Tanken und Heizen: Koalition will CO₂-Preis für 2027 nicht erhöhen