Künstliche Intelligenz

Intel Arc Pro B50: Kleine Workstation- und KI-Grafikkarte im Testlabor

Ab heute macht Intel seine Workstation-Grafikkarte Arc Pro B50 potenziellen Kunden schmackhaft. Sie soll mit großem 16-GByte-Speicher in der 400-Euro-Preisklasse besonders bei Nutzern von KI-Inferencing punkten. Dabei sowie in klassischen Workstation-Aufgaben soll sie die älteren Nvidia RTX A1000 mit lediglich 8 GByte RAM sowie die AMD Radeon Pro W7500 deutlich abhängen.

Die Arc Pro B50 von Intel ist eine kompakte Zwei-Slot-Karte mit Radiallüfter, die dank halber Bauhöhe auch in besonders flache Mini-ITX-Systeme passt. Es wird später auch Partnerkarten in anderen Formaten geben.

Über die Ankündigung der Arc Pro B50 hatten wir im Rahmen der Computex bereits ausführlich berichtet. Anders als noch zur Vorstellung will Intel nun für die Einsteiger-Karten der neuen Generation nicht mehr nur 299, sondern 349 US-Dollar haben. Begründet wird dies außer mit um 40 Prozent gestiegenen Speicherpreisen für die 16 GByte GDDR6-RAM auch mit Unwägbarkeiten der US-Zollpolitik. Wie üblich kommen dazu noch Steuern und der Wechselkurs, sodass sich der endgültige Preis zunächst wohl knapp unter 400 Euro (~380 Euro rechnerisch) bewegen wird und die Karte mit den ähnlich teuren Nvidia RTX A1000 und AMD Radeon Pro W7500 konkurriert.

Bei der Arc Pro B50 verlötet Intels die BMG-G21-GPU, die auch in den schnelleren Spielergrafikkarten Arc B570 und B580 zum Einsatz kommt. Obwohl einige Recheneinheiten abgeschaltet sind, bleibt noch ein deutliches Leistungsupgrade zum Vorgänger Arc Pro A50 mit dem viel kleineren und älteren ACM-G11-Chip.

Gegenüber ihrer eigenen Vorgängerin, der Arc Pro A50 soll die Karte mehr als doppelt so schnell sein, aber auch Nvidias RTX A1000 mit 8 GByte zum Teil deutlich hinter sich lassen. Dass sie schneller als die A1000 ist, können wir bereits bestätigen, genauere Ergebnisse werden wir aber erst mit dem Test veröffentlichen, der jedoch noch in Arbeit ist.

Noch kein c’t-Test

Intel schickte uns sogar zwei Muster der Arc Pro B50. Allerdings geschah das nicht ganz freiwillig, denn die erste erreichte uns defekt: Ein Display-Ausgang und der Standby-Modus funktionierten nicht wie gedacht und nach einer Weile der Problemsucherei rückte Intel ein zweites Testexemplar heraus, dass uns allerdings erst am Vormittag des Sperrfrist-Tages erreichte. Da wir (und Intel) nicht abschätzen konnten, inwieweit der restliche Betrieb durch diesen Defekt beeinträchtigt war, haben wir uns entschieden, keine Messwerte zu veröffentlichen, die mit dem ersten Muster erfasst wurden. Wir haben die defekte Karte allerdings für ein paar Fotos genutzt.

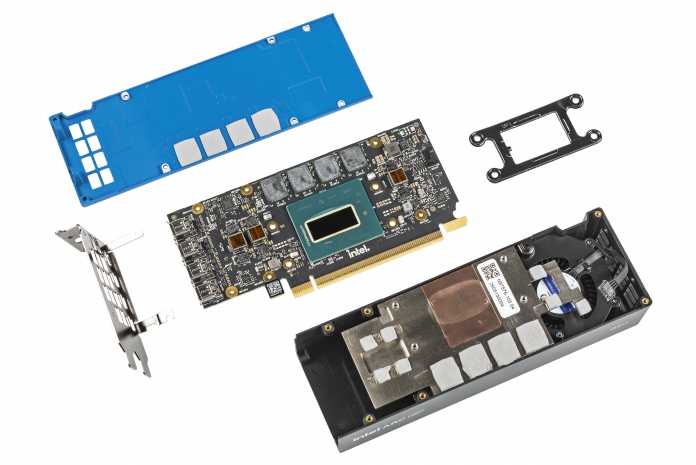

Da das erste Testmuster uns sowieso defekt erreichte, haben wir die Chance genutzt und die (defekte) Karte für Fotozwecke demontiert. Kühler, Backplate und Verschalung sind wie auch die Slotblende mit T6-Torx befestigt.

Die zweite Karte läuft hingegen wie erwartet und absolviert zur Stunde unseren Testparcours. Viele Messwerte konnten wir allerdings noch nicht erfassen, aber die SPECviewperf 2020 v3.1 lief bereits durch. Hier erzielte die Arc Pro im geometrischen Mittel auf unserem Testsystem 54,3 Punkte, die A1000 musste sich mit 38,6 Punkten und einem Rückstand von 29 Prozent (anders herum erreichte die Intel-Karte 41 Prozent Vorsprung) geschlagen geben.

Auf die Karte warten noch die neuere SPECviewperf 15, Blender sowie einige KI-Aufgaben. Auch ein Durchlauf durch den 3DMark steht auf dem Plan.

Zusätzlich werden wir wie üblich die Leistungaufnahme und die Geräuschkulisse vermessen.

(csp)

Künstliche Intelligenz

„Halo: Campaign Evolved“ 2026 als Combat-Remake für Playstation 5

Im kommenden Jahr soll unter dem Namen „Halo: Campaign Evolved“ erstmals ein Titel der Halo-Reihe für eine Playstation erscheinen. Als „Halo: Combat Evolved“ (deutsch: „Halo: Kampf um die Zukunft“) war der Sci-Fi-Shooter 2001 für die erste Xbox erschienen. Seitdem war die Serie mit inzwischen sechs Hauptteilen und einigen Neuauflagen eine exklusive Marke von Microsoft. Jetzt gibt es, mit Schwerpunkt auf die Kampagne von „Combat Evolved“, ein umfassendes Remake.

Weiterlesen nach der Anzeige

Das soll 2026 für die Playstation 5 veröffentlicht werden, wie Sony in seinem Playstation-Blog bekannt gab. Mit der Umsetzung der Halo-Kampagne auf die Playstation gibt Microsoft ein weiteres Stück seiner Exklusivität auf, PC Gamer schreibt sogar: „Xbox gibt im Konsolenkrieg endgültig auf.“ In der Tat war „Combat Evolved“ einer der wichtigsten Titel für Microsoft überhaupt. Um es sich zum Marktstart der ersten Xbox zu sichern, hatte Microsoft sogar das Entwicklerstudio Bungie gekauft. Inzwischen gehört Bungie jedoch Sony.

Inklusive Prequel und Orignalsprechern

Für Playstation-Spieler kann die Firmenpolitik aber wohl ziemlich egal sei. Sie sollen nicht nur erstmals überhaupt einen Halo-Titel, sondern auch ein aufpoliertes und erweitertes Spiel erhalten. Wie die Entwickler von „Campaign Evolved“ in einem YouTube-Video erklären, haben sie Zugriff auf die originalen Storyboards und andere digitale Assets wie die Zwischensequenzen, Animationsdaten und auch den Quellcode. Daraus wollen sie die Kampagne originalgetreu gestalten, und zwar auf Basis der Unreal Engine 5. Drei Bonusmissionen sollen die Vorgeschichte der Handlung des ersten Halo erzählen. Die originalen Sprecher sollen das Spiel neu vertonen.

Nicht nur diese Story rund um die Figur „Master Chief“ machte „Combat Evolved“ ab 2001 zu einem Millionenseller für die Xbox, sondern auch die Multiplayer-Funktion. Im Gegensatz zu anderen Konsolen der sechsten Generation wie der Playstation 2 hatte Microsoft auch vernetzte Mehrspielerpartien mit mehreren Konsolen vorgesehen. Bis zu vier Xboxen mit je vier Spielern, also 16 Teilnehmer gleichzeitig, konnten im LAN verbunden werden. Und auch mit einer Konsole gab es Koop-Modi mit Splitscreen für bis zu vier Spieler.

Couch-Coop, aber kein vollständiges Multiplayer

Dieses „Couch-Coop“ soll für die Kampagne auch „Campaign Evolved“ bieten, jedoch nur für zwei Spieler an einer Playstation mit Splitscreen, zwei weitere können per Internet auch mitmachen. Einen vollständigen Multiplayer-Modus mit Wettbewerbsgedanken wird es jedoch vorerst nicht geben. Auch, ob dieser später und vielleicht kostenpflichtig erscheint, gab Sony noch nicht bekannt. Das Playstation-Halo soll jedoch nur der Anfang weiterer Entwicklungen im Halo-Universum sein, wie dem Blogbeitrag sowie dem Video zu entnehmen ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Für „Combat Evolved“ dürfte „Campaign Evolved“ eher ein Remake, nicht nur ein Remaster werden. Eine erste Neufassung erschien bereits 2011 zuerst für die Xbox 360, ab 2019 dann auch für Windows-PCs als Teil von „Halo: The Master Chief Collection“. In dieser Version kann man im Spiel auch nahtlos zwischen der originalen und aufpolierten Grafik umschalten. Zwischensequenzen und andere Inhalte wie der Ton wurden jedoch nicht überarbeitet. Einen genaueren Termin als „2026“ für „Campaign Evolved“ nannte Sony im Übrigen bisher nicht.

(nie)

Künstliche Intelligenz

heise+ Update vom 24. Oktober 2025: Lesetipps zum Wochenende

Apple hat kürzlich neue Geräte vorgestellt, und das ganz ohne das übliche Tamtam: ein Macbook Pro, ein iPad Pro sowie eine aktualisierte Variante der VR-Brille Vision Pro. Diese drei Geräte eint, dass sie vom neuen Kombiprozessor M5 angetrieben werden. Der soll wesentlich mehr Performance liefern als sein Vorgänger, insbesondere bei GPU- und SSD-Workloads.

Wir haben Macbook, iPad und Vision Pro in unsere Labore geholt und auf Herz und Nieren getestet. Beim Macbook Pro mit M5 zeigte sich, dass der Leistungszuwachs in der Tat angenehm hoch ausfiel, speziell bei der SSD. Überraschend war jedoch, dass sich die Akkulaufzeiten bei gleicher Batteriekapazität verschlechterten. Inwiefern das für Sie relevant ist, können Sie nach der Lektüre des ausführlichen Tests beurteilen.

Das iPad Pro mit M5 kommt weiterhin ohne Lüfter aus und glänzte im Test vor allem mit seinem (wahlweise entspiegelten) OLED-Display – beim Arbeiten, Streamen und Surfen eine Wohltat. Zusammen mit dem separat erhältlichen Stift Pencil Pro und dem Magic Keyboard dürfte es für manchen durchaus als Notebook-Ersatz taugen.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „heise+ Update vom 24. Oktober 2025: Lesetipps zum Wochenende“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

Künstliche Intelligenz

Sinnliche Fotografie: c’t Fotografie 06 / 2025

Sinnliche Fotografie ist mehr als Technik – sie ist vor allem Gefühl und Begegnung. Nadine Wisser ist Boudoir-Fotografin. Sie teilt in der neuen Ausgabe der c’t Fotografie 06/2025 ihre persönliche Sicht auf diese intime fotografische Kunstform, für die sie auf natürliches Licht und Festbrennweiten setzt. So wirken die Aufnahmen nahbar und authentisch. Dabei geht es ihr weniger um eine perfekte Inszenierung, sie sucht echte Momente und möchte, dass ihre Modelle durch ihre Bilder Selbstwert entwickeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Boudoir hebt sich von klassischer Aktfotografie ab: Es zeigt nicht nur den Körper, sondern den Menschen dahinter – seine Stärke, Verletzlichkeit und Individualität. Wisser betont, dass Vertrauen und Verbindung entscheidend sind, um echte Emotionen vor der Kamera festzuhalten. Musik, abgestimmt auf die Stimmung des Models, sowie sorgfältig ausgewählte Kulissen und Möbel schaffen eine Atmosphäre von Geborgenheit und Intimität.

Die Fotografin gibt dazu praktische Tipps für alle, die sich an das Genre heranwagen wollen: „Beobachte Licht und Schatten, lasse Raum für Spontaneität und vermeide Distanz durch starre Anweisungen“. Ihre Ansätze laden dazu ein, Boudoir als sinnliches Zusammenspiel aus Technik und Empathie zu verstehen. Sie möchte Fotografinnen und Fotografen inspirieren, mehr wertzuschätzen und die Kontrolle über Posen und Abläufe immer mehr abzugeben.

Weitere Themen der Ausgabe

Blitzlicht für kreative Fotografie: Tilo Gockel gibt praktische Blitz-Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene, zeigt die Grundlagen der Blitztechnik und spricht über die ideale Ausrüstung. Einfache Setups wie entfesselte Aufsteckblitze ersetzen aufwendiges Studioequipment und erlauben flexible, professionelle Lichtgestaltung. Im Praxisbeispiel begleitet Gockel eine Gruppe von Schmieden, die zwischen Feuer und Blitzlicht eine Pfanne fertigen.

Inhaltsverzeichnis der c’t Fotografie 06 / 2025

Mit der Leica SL3-S auf Safari: Sandra Petrowitz hat die spiegellose Systemkamera Leica SL3-S in den Nationalparks von Sambia getestet. Ausgestattet mit einem Sigma 150-600 mm F5-6,3 DG DN OS Sports Objektiv, stellte sie die Kamera unter extremen Bedingungen auf die Probe. Die SL3-S ist die schnellste Leica und überzeugt mit ihrer robusten Bauweise, einem fortschrittlichen Autofokussystem und beeindruckender Bildqualität. Allerdings gibt es auch Herausforderungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Effizientes Videomanagement: Mit den richtigen Tools und einer klaren Arbeitsweise wird die Videobearbeitung effizienter und weniger frustrierend. Thomas Gade zeigt, dass sich die Flut an Videodateien beherrschen lässt. Leser erfahren, wie sie Rohmaterial verlustfrei kürzen, organisieren und langfristig archivieren. Dabei gibt es Unterschiede zwischen der Foto- und der Videoverwaltung: Videos benötigen mehr Speicherplatz und verlangen eine durchdachte Struktur. Gade erklärt, wie man Speicherplatz spart und Videodaten langfristig nutzbar hält.

Porträts im perfekten Stil bearbeiten: Markus Thoma zeigt, wie Bildbearbeitung die Wirkung von Porträts entscheidend beeinflusst. Er erklärt Techniken für die Anpassung von Hauttönen, Farblooks und Kontrasten und zeigt, wie KI-gestützte Tools in Programmen wie Lightroom Classic oder Luminar Neo die Bearbeitung vereinfachen. Mit anschaulichen Beispielen führt er durch die Bearbeitung von klassischen Kopfporträts, stimmungsvollen „Moody Looks“, luftigen High-Key-Aufnahmen und geheimnisvollen Low-Key-Bildern.

Geschenke für Fotografen: Wenn Sie auf der Suche nach originellen und nützlichen Geschenkideen für Fotografie-Enthusiasten sind, bietet dieser Artikel einen Korb voller Ideen im Preisrahmen bis 150 Euro. Dazu gehören praktische Begleiter – von Reinigungs- und Sensor-Kits über Speicherkarten und Taschen bis zu kleinen Stativen und Beleuchtungslösungen, aber auch fotografische Inspiration durch Wandkalender oder eine Unterstützung bei der Präsentation erstellter Bilder.

Sie erhalten die aktuelle Ausgabe der c’t Fotografie (06/2025) für 12,90 Euro im heise shop. Dort sehen Sie auch eine komplette Inhaltsübersicht und erhalten Informationen über das exklusive Online-Zusatzmaterial, das wir über eine übersichtlich gestaltete Bedienoberfläche anbieten, dazu Vorschaubilder und das Editorial. Das E-Paper und die Ausgabe für Amazon Kindle kosten jeweils 12,49 Euro.

Tipp: Jeden Samstag versenden wir unseren Newsletter. Er enthält zusätzliche Geschichten, Anregungen und Informationen rund um die Fotografie – Anmeldung hier.

(cbr)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatSchluss mit FOMO im Social Media Marketing – Welche Trends und Features sind für Social Media Manager*innen wirklich relevant?