Apps & Mobile Entwicklung

Intel Clearwater Forest mit 288 Kernen im Detail

Bei Clearwater Forest nutzt Intel erstmals das neue Die-Stacking im X3D-CPU-Stil. Die neuen Xeon 6+ sind damit ein Schritt in die Zukunft, denn die Technologie wird bald in weitere Bereiche vordringen – einschließlich PC-Chips. Für Server sind damit zum Auftakt bis zu 288 schnellere Kerne möglich.

Viele Kerne mit einem Server-Prozessor bereitzustellen, funktionierte in den letzten Jahren nur noch über Tiles bzw. Chiplets: Viele relativ kleine, aber immer gleiche Chips wurden zusammen auf dem Package vereint, die Summe ihrer Chips ergab den Vollausbau des Prozessors. Bis zu 16 Chiplets kamen bis dato auf einem Package zum Einsatz – bei AMD. Und um dennoch sehr viel L3-Cache anzubieten, wurde er auf oder unter die Chiplets gelegt – bei AMD.

Auch Intel hatte mit Sierra Forest-AP zuletzt Xeon-CPUs mit bis zu 288 Kernen geboten. Doch sie lagen in zwei großen 144-Chips vor. Mit Clearwater-Forest geht Intel jetzt dem AMD-Weg. Wie bei Panther Lake (Details) setzen die CPU-Chiplets dabei auf Intel 18A.

Das ist Intel Clearwater Forest

- Einsatz in bestehender Plattform (Birch-Stream-AP)

- 288 E-Cores wie Sierra Forest-AP

- Aufgeteilt in 12 × 24 statt 2 × 144 Kerne

- Neue Darkmont-E-Cores

- Großer L3-Cache im Base-Tile unter den CPU-Chiplets

Die Plattform bleibt dieselbe

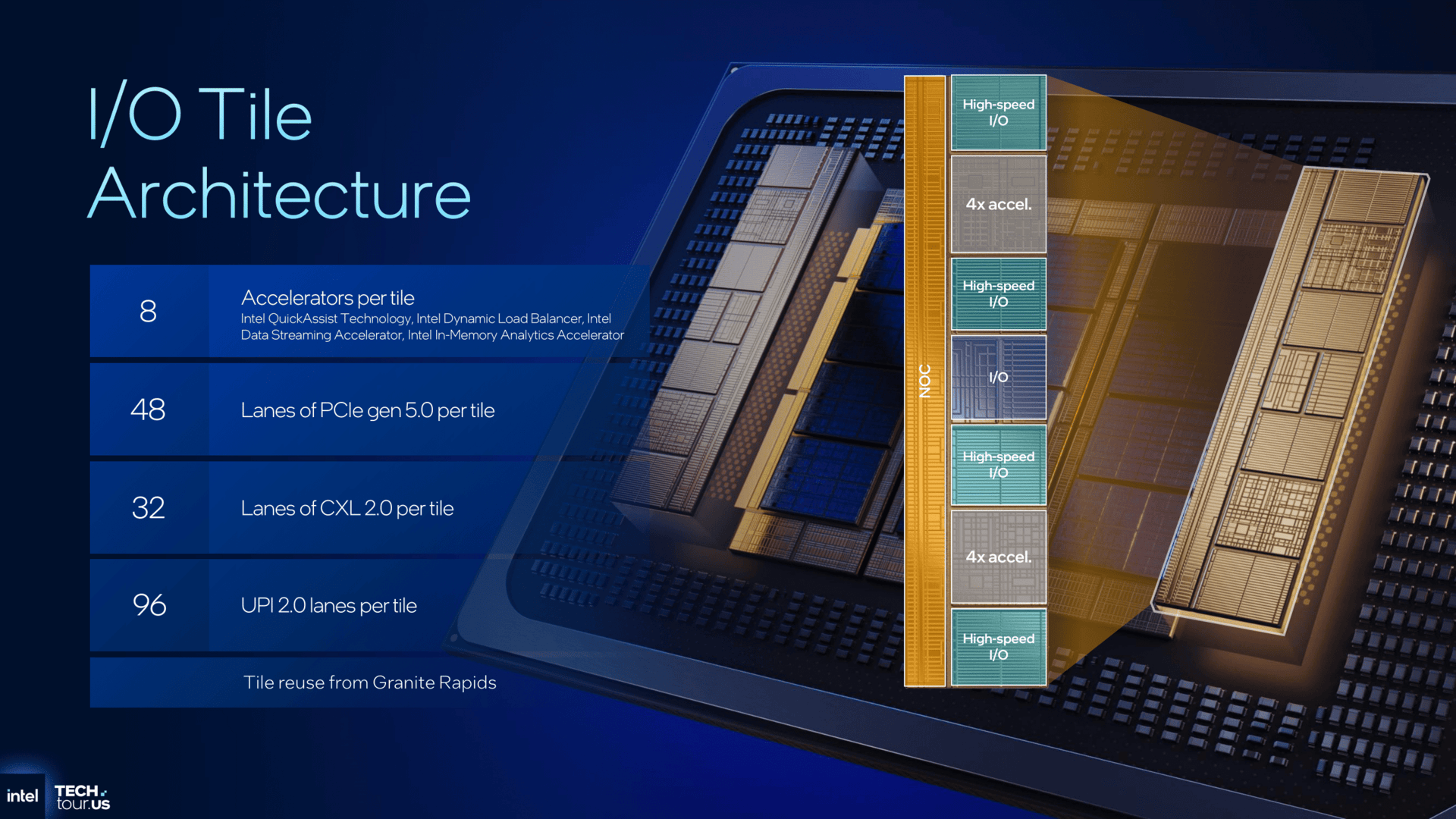

Intel Clearwater Forest kommt als Xeon 6+ auf den Markt. Warum Xeon 6+? Weil die neuen Prozessoren in den gleichen Sockel wie die CPUs der Serie Intel Granite Rapids-AP alias Xeon 6 passen, die aktuelle Birch-Stream-AP-Plattform wird also weiter genutzt. Weil bei beiden CPU-Familien der gleiche I/O-Tile genutzt wird, sind auch alle Anschlüsse, Ports und PCIe-Lanes identisch.

Sechs Mal mehr Chiplets

Clearwater Forest steht im Endeffekt für die zweite Generation eines Intel-Prozessors im Profi-Bereich, der nur auf Efficiency-Kerne (E-Cores) setzt. Die erste Generation gab es als Xeon 6900E als Sierra Forest-AP bereits mit bis zu 288 Kernen für ausgewählte Kunden, zwei CPU-Tiles mit je 144 aktiven Kernen waren die Basis.

Mit Clearwater Forest geht Intel jetzt den AMD-Instinct-MI300A-Weg: Statt zwei große Dies gibt es 12 kleinere CPU-Tiles mit jeweils 24 Kernen in sechs Clustern zu 4 Kernen mit geteiltem L2-Cache.

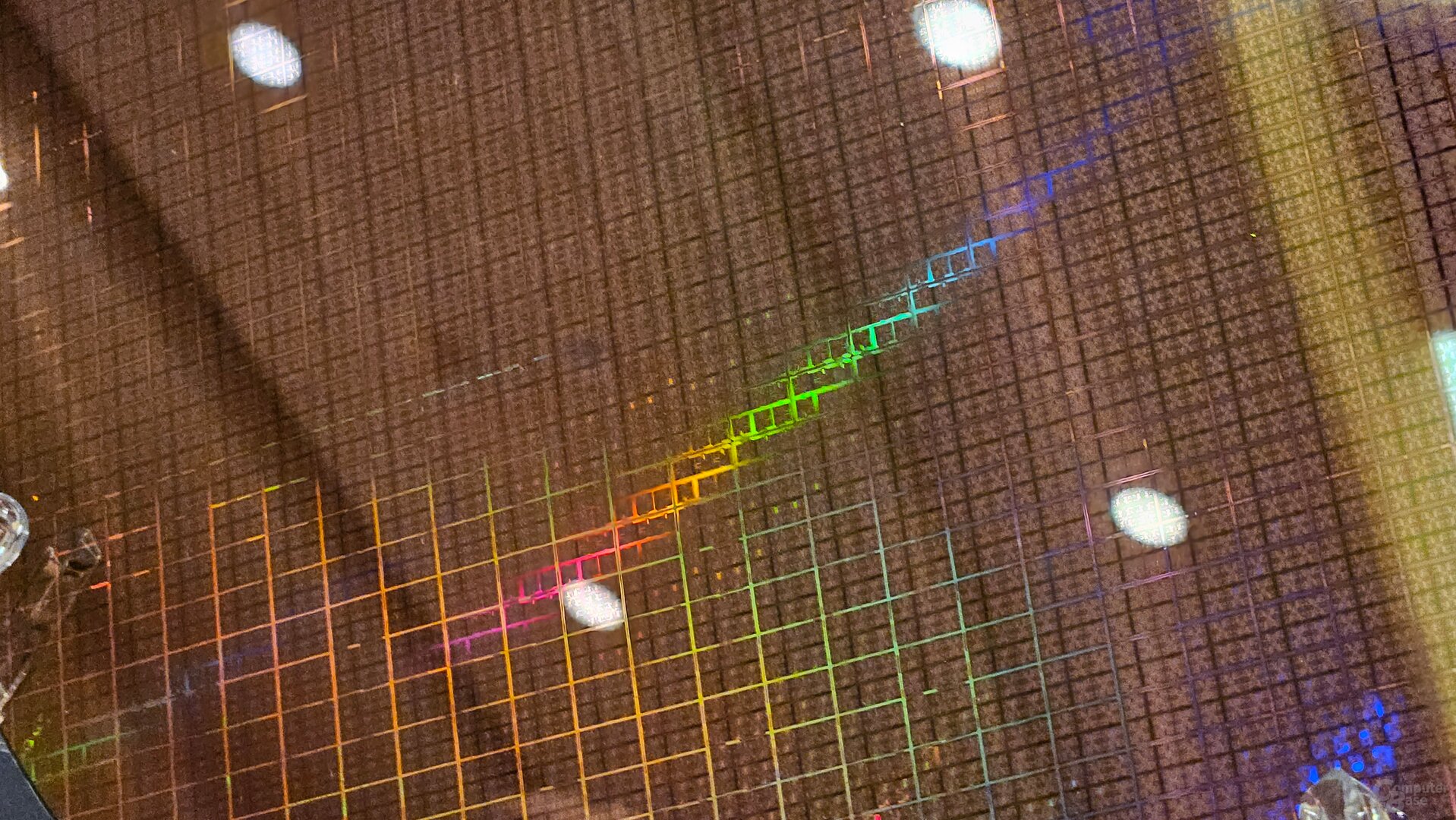

Bei einem vor Ort ausgestellten Wafer sind diese Dies mit je sechs Vier-Kern-Clustern auch gut erkennbar. Selbst dieser Sechserblock ist letztlich vergleichsweise klein, der Chiplet (oder Tile-Ansatz, wie Intel ihn nennt) geht auf. Denn größere Chips mit mehr Kernen in einer neuen Fertigung zu produzieren, geht schnell auf die Ausbeute. Kleine Chips hingegen können schneller in größerer Menge voll funktionsfähig bereitgestellt werden. Das hat AMD vor Jahren bei Epyc und Ryzen und auch Instinct erkannt.

Darkmont-Kerne wie bei Panther Lake

Neu sind aber auch die Kerne an sich. In Clearwater Forest wird Intel wie in Panther Lake neue Darkmont-E-Cores verbauen. Diese stellen gegenüber der Vorgängerlösung eine deutliche Verbesserung dar, denn Sierra Forest nutzt lediglich Crestmont-Kerne. Zur Einordnung: Für Lunar Lake und Arrow Lake im Consumer-Markt hatte Intel zwischendrin bereits Skymont aufgelegt, in der Roadmap heißt es also Crestmont -> Skymont -> Darkmont.

Mit den 17 Prozent IPC-Zuwachs von Darkmont in Clearwater Forest gegenüber Crestmont in Sierra Forest lässt sich deshalb auch erst einmal wenig anfangen, außer, dass eben die Leistung pro Takt gestiegen ist. Skymont als nicht genutzte Zwischenlösung wurde im mobilen Segment zwar mit Crestmont verglichen, dort aber in Form der extrem schwachen und kastrierten LPE-Cores, der Zuwachs lag so teils bei über 50 Prozent. Ein sauberer Vergleich war auch da nicht drin. Eventuell wird Intel dies zum echten Marktstart der Produkte mit Darkmont noch einmal nachholen.

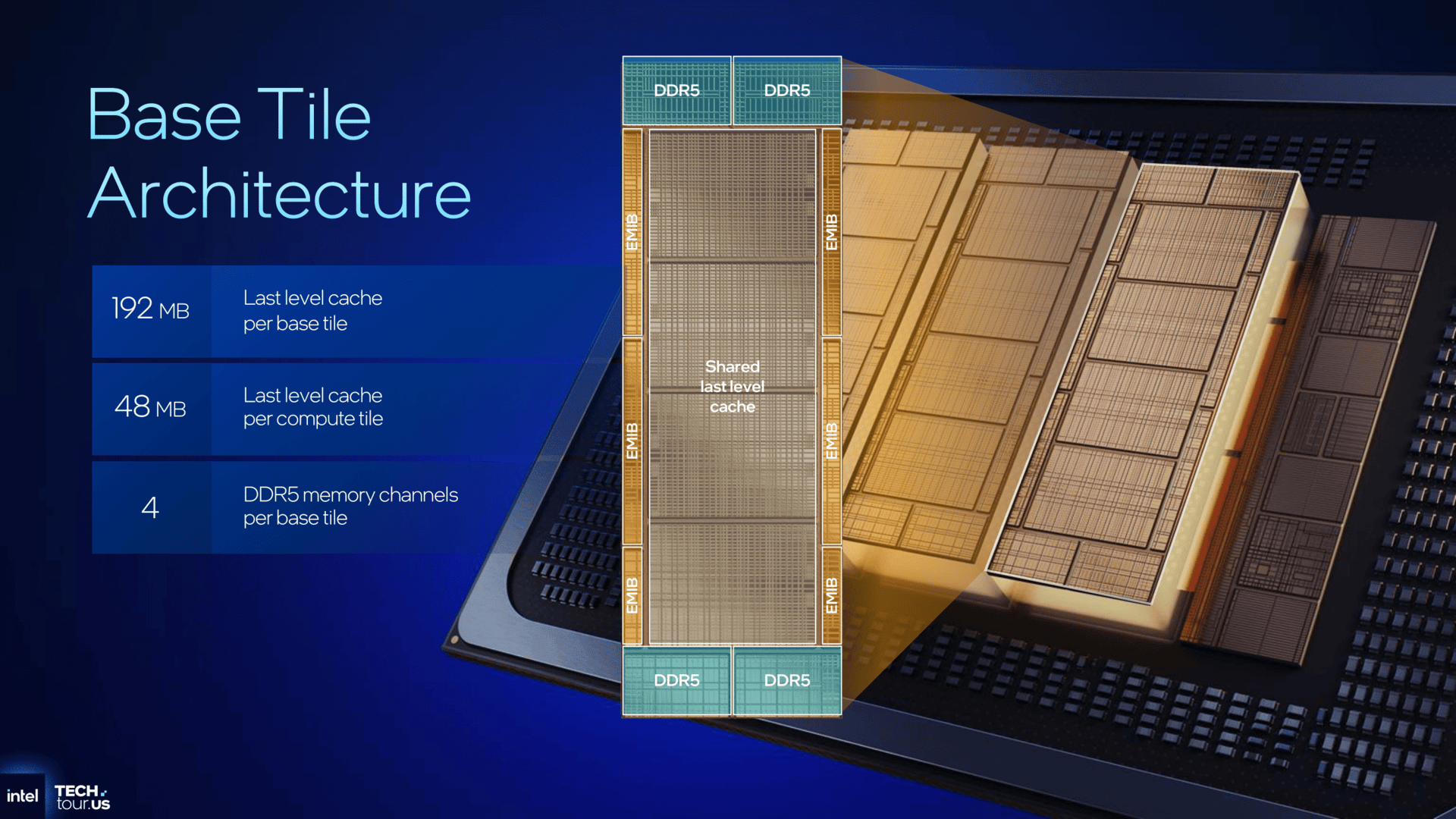

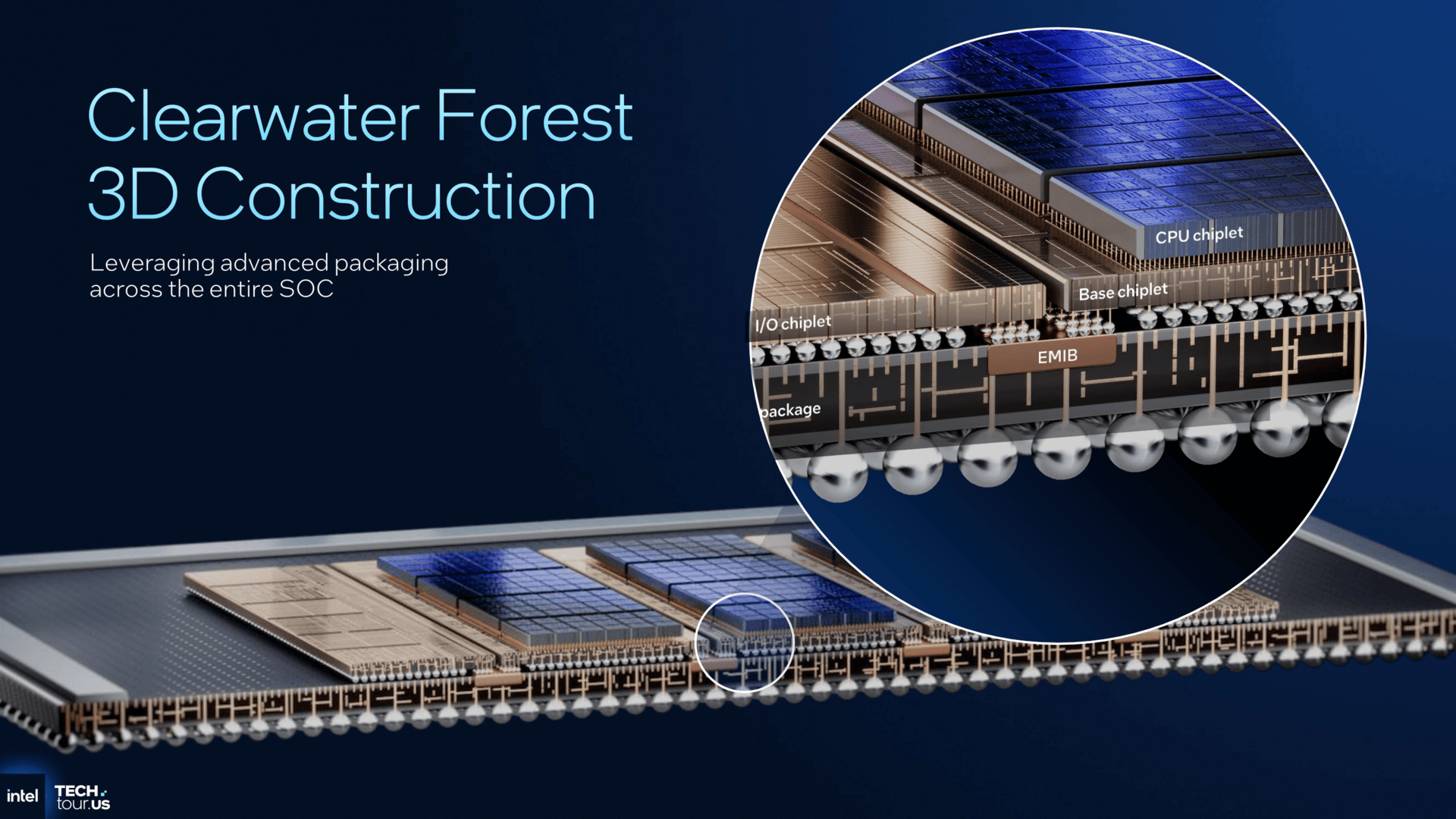

Drei Base-Tiles tragen je vier CPU-Tiles

Jeweils vier der 24-Kern-Chips sitzen auf einem Intel-3-Base-Tile, davon wiederum gibt es insgesamt drei. Summa summarum werden so die 288 Kerne bereitgestellt.

Der Base Tile ist aber nicht mehr nur ein passives Element, sondern arbeitet aktiv mit – dank Foveros Direct 3D, wie im kommenden Abschnitt noch etwas näher erläutert wird.

Im Base Tile sind nicht nur die vier Speichercontroller zu finden, sondern zusätzlich auch noch beachtliche 192 MByte L3-Cache – das erinnert auf den bei AMDs X3D-CPUs inzwischen untergeschobenen 3D V-Cache.

Dank dreifacher Ausführung kommt die CPU am Ende so auf 576 MByte L3-Cache und bietet 12 Speicherkanäle. Untereinander kommunizieren die CPU-Dies auf den Base-Tiles weiterhin via EMIB, Intels eigener Bridge-Technologie.

Apropos Speichercontroller: Dieser kann über insgesamt zwölf Kanäle DDR5-8000 ansprechen. MR-DIMM-Support, wie er bei den großen P-Core-Prozessoren verfügbar ist, gibt es auch für Clearwater Forest wie bereits mit Sierra Forest nicht.

Der bekannte I/O-Tile sorgt für Kompatibilität mit Birch Stream

Für die Kommunikation nach außen sorgen die I/O-Tiles. Zwei davon sind verbaut, je einer an jeder Längsseite der CPU. Die bereits angesprochene Besonderheit: Es sind genau die gleichen wie bei Granite Rapids und Sierra Forest. Genau deshalb werden diese Lösungen vollständig kompatibel zu der bisherigen AP-Plattform im großen Sockel LGA 7529 sein. Erste kompatible Server hatte Intel bereits in Arizona ausgestellt.

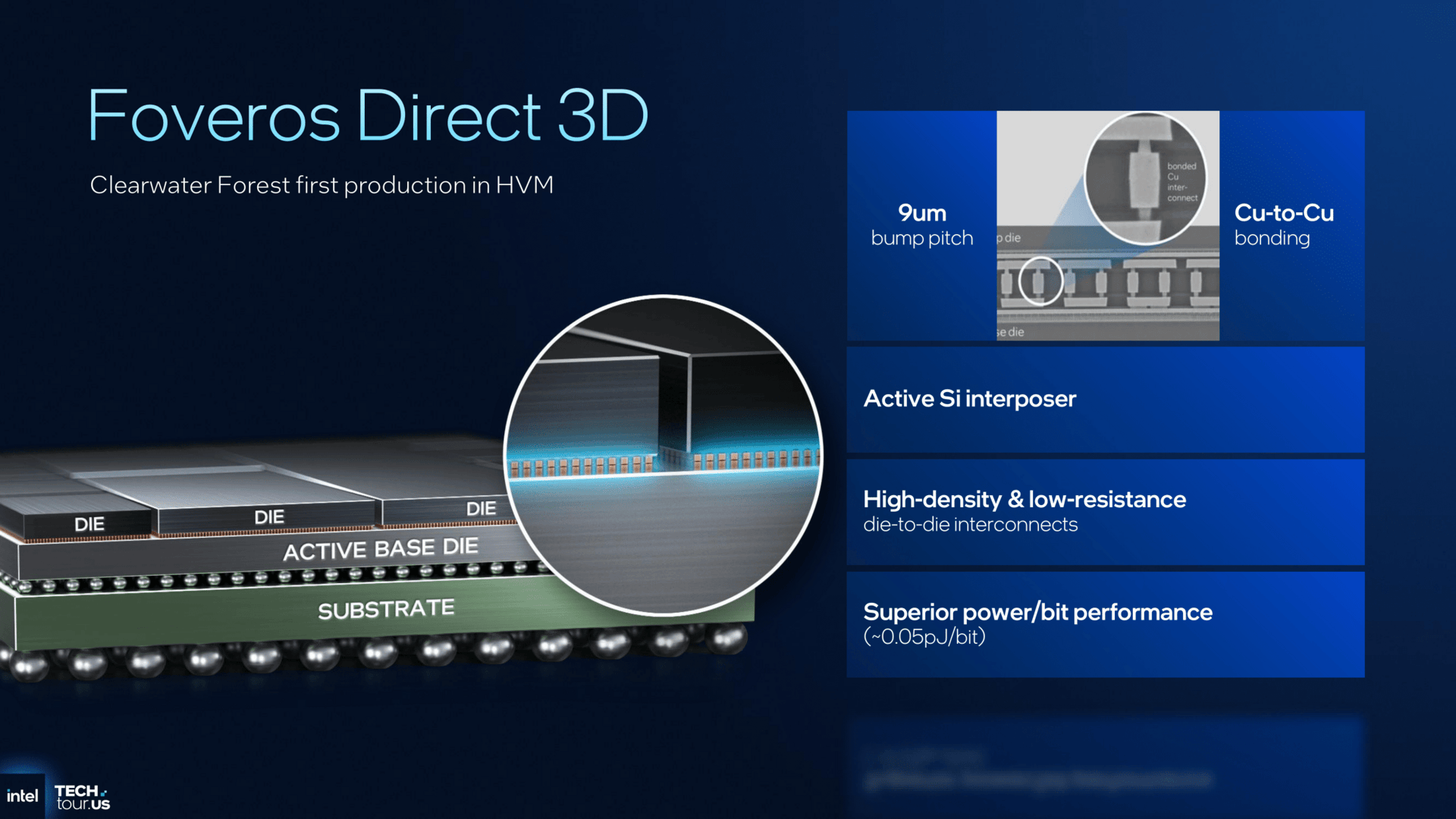

Foveros Direct 3D mit Hybrid Bonding feiert sein Debüt

Mit dem neuen Serverchip feiert Intels neues Packaging sein Debüt. Der Name Foveros Direct 3D bezieht sich auf die direkte Verbindung zwischen zwei aktiven Chips in der dritten Dimension, also der Höhe. Es ist damit quasi das Gegenstück zu TSMCs 3D-Stacking, welches beispielsweise für die AMD Ryzen X3D genutzt wird. Dort wird ein aktiver Cache-Die unterhalb des eigentlichen CPU-Dies „geschoben“ und miteinander verdrahtet.

Ähnlich ist das nun bei Intel. Auch hier wird ein Die (Chip) mit ganz großem Cache, aber zusätzlich auch den darunterliegenden Speichercontrollern der eigentlichen CPU-Kerne platziert und mittels Hybrid Bonding, wie die Technik heißt, verdrahtet.

Der verdrahtete Base Tile kann bei Intel aber noch mehr. Da die neuen CPU-Kerne in Intel 18A Power Delivery von der Rückseite erhalten, sind im Base Tile auch die stromführenden Leitungen zu finden. Über ein Mesh kann zudem jeder Kern mit dem anderen sprechen und auf den gesamten L3-Cache zugreifen.

Foveros Direct ist erst der Auftakt. Schnell sollen in den kommenden Jahren Verbesserungen Einzug halten, das Stapeln noch weiter optimiert werden. In Zukunft wird es dann auch einen „Core X3D“ geben, vermutlich so gelöst aber erst mit Intel Titan Lake. Intel Nova Lake mit bLCC ( big Last Level Cache) packt Ende 2026 diesen wiederum als insgesamt größerer Chip direkt neben die CPU-Kerne. Dies hat den Vorteil, dass er direkt anliegt und statt 32 oder 36 MByte nun eben 144 MByte groß ist. Der Nachteil ist, dass der CPU-Die so viel größer wird. Da Intel 18A bis dahin aber noch fast ein Jahr reifen kann, dürfte die Ausbeute dafür zufriedenstellend sein.

Ersteindruck

Intel Clearwater Forest hat zwei große Aufgaben zu erfüllen: Die Architektur ist nicht nur die zweite Phase des Experiments mit einem E-Core-Only-Prozessor, auch führt sie neue Fertigungstechnologien und neue Packaging-Optionen ein. Auf die letztgenannte werden viele weitere Generation an Prozessoren folgen, das erste Produkt aus der Serienfertigung ebnet den Weg.

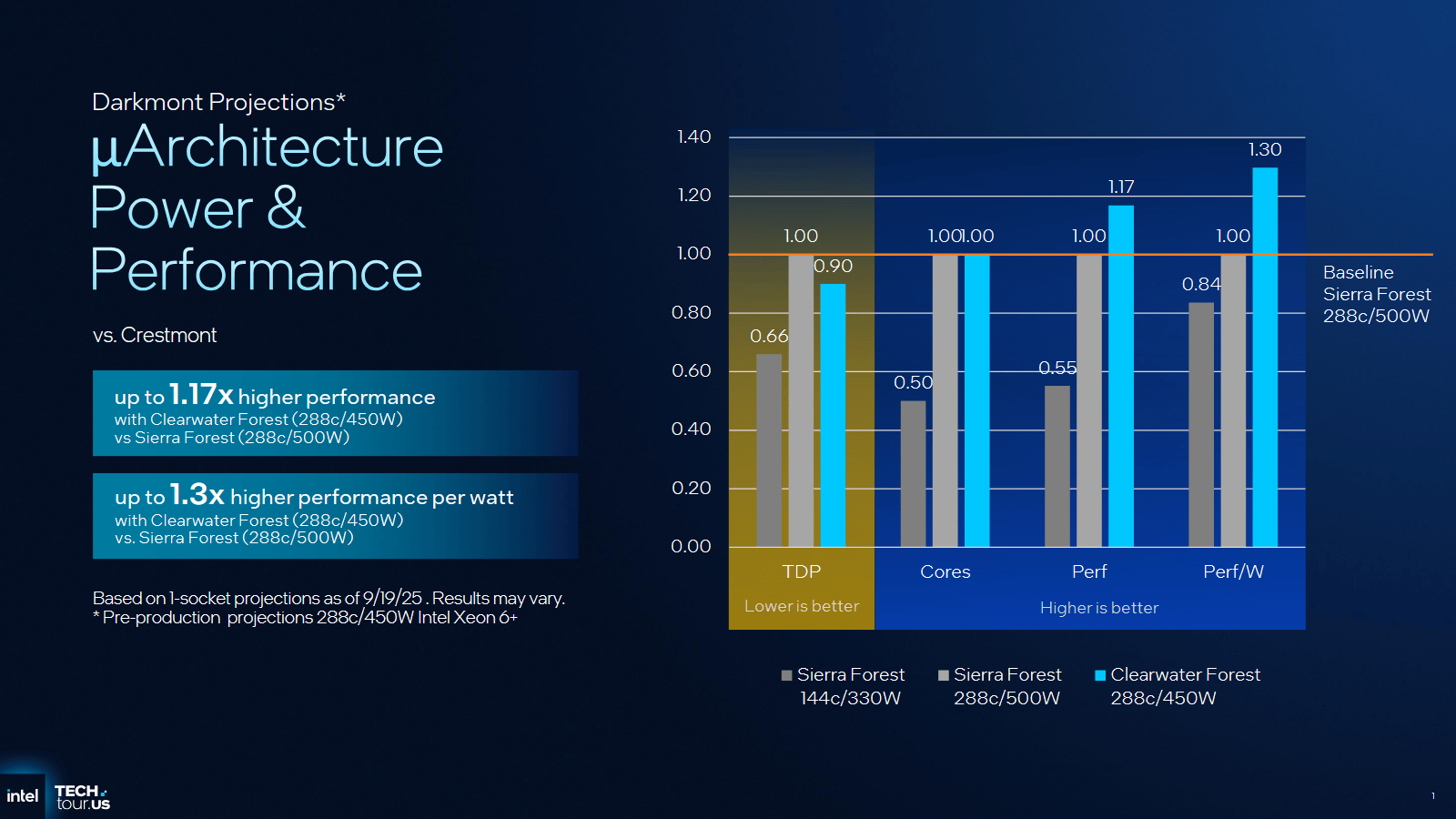

Was den Prozessor und seine Leistung angeht, dahinter bleiben im Rahmen der Vorstellung einige Fragezeichen stehen. Denn die Vergleiche, die Intel in Arizona zwischen Clearwater Forest mit 288 Kernen und Sierra Forest mit 144 Kernen anstellte, waren Augenwischerei.

Denn Sierra Forest-AP, also die Version, die ebenfalls schon 288 Kerne im gleichen Sockel wie nun Clearwater Forest bietet und auch bereits 12 Speicherkanäle anspricht, unterschlug das Unternehmen vor Ort. In der Tat wollte diese CPU zuletzt kaum ein Kunde einsetzen, sie griffen lieber zu Granite Rapids. Es gibt den Prozessor aber nun einmal, zwar nicht in Großserie und nur für gewissen Kunden, aber sie existiert.

Immerhin hat Intel wenige Stunden vor der Veröffentlichung mit einer zusätzlichen Folie gegensteuerte. Viele der genannten Leistungszuwächse fallen in diesem Duell natürlich geringer aus.

Nichtsdestoweniger sind die einzelnen Darkmont-E-Cores deutlich stärker als zuletzt, daran besteht kein Zweifel. Auch schnellerer Speicher und der größere L3-Cache helfen ungemein. Und mit 450 Watt gegen 500 Watt positioniert sich der Neuling auch etwas effizienter.

Ob Clearwater Forest damit Erfolg haben wird, wird sich aber erst ab Mitte 2026 zeigen. Offiziell ist die finale Vorstellung für das erste Halbjahr 2026 geplant. Der Tenor auf der Intel-Veranstaltung war jedoch, dass es wohl eher gen Ende diese Zeitraums tendiert. So richtig überzeugen konnte das Paket deshalb im Ersteindruck nicht.

ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Intel im Vorfeld und im Rahmen einer Veranstaltung des Herstellers in Chandler, Arizona, unter NDA erhalten. Die Kosten für Anreise, Abreise und vier Hotelübernachtungen wurden von dem Unternehmen getragen. Eine Einflussnahme des Herstellers auf die oder eine Verpflichtung zur Berichterstattung bestand nicht. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.

Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

Windows Insider Preview: KI-Agenten erobern Windows 11

Mit den neuen Insider Preview Builds 26220.7344 für den Dev- und Beta-Kanal unterstützt Windows 11 den MCP-Standard, der regelt, wie KI-Modelle sich mit Programmen, Tools und Diensten verbinden können. Damit einhergehend erhält die Testversion von Windows 11 Connectoren für den Datei-Explorer und die Windows-Einstellungen.

Mit dem File Explorer Connector können Agenten – sofern die Nutzer zustimmen – auf lokale Dateien zugreifen. Diese lassen sich damit verwalten, organisieren und abrufen. Auf Copilot+ PCs ist es zusätzlich noch möglich, mittels natürlicher Sprache nach bestimmten Inhalten zu suchen. Erfasst werden dabei sowohl der Dateiname als auch der Inhalt und die Metadaten.

Copilot+ PCs erhalten zusätzlich noch einen Windows Settings Connector. Damit ist es möglich, die Systemeinstellungen mit natürlichen Spracheingaben zu ändern, zu prüfen oder direkt zu den jeweiligen Unterseiten zu springen.

Microsoft arbeitet am agentischen Betriebssystem

Was Microsoft in die Insider Preview integriert, ist ein weiterer Schritt zu einem agentischen Betriebssystem, das auf der Entwicklerkonferenz Ignite im November angekündigt wurde. Windows 11 erhält damit Agenten, die in speziell abgesicherten Umgebungen – den sogenannten Agent Workspaces – eigenständig Aufgaben erfüllen können und dabei die Möglichkeit haben, auf bestimmte Dateien zuzugreifen. Die Agenten nutzen dafür ein eigenständiges Profil.

Die Agenten-Funktionen befinden sich noch im experimentellen Status. Damit diese laufen, muss man sie in den Windows-Einstellungen im Bereich KI-Komponenten explizit aktivieren.

Zusätzlich verspricht Microsoft hohe Sicherheitsstandards. Nutzer sollen jederzeit nachvollziehen können, wie die Agenten bestimmte Aufgaben erledigen. Die jeweilige Vorgehensweise soll daher präzise protokolliert werden, zudem sollen die autonomen KI-Systeme nur in abgesicherten Umgebungen laufen. Potenzielle Sicherheitsrisiken werden dennoch bereits diskutiert.

MCP-Standard soll Zugriff absichern

Das Model Context Protocol (MCP) ist der Standard, der sicherstellen soll, dass die Agenten in einer sicheren Umgebung laufen. Microsoft integriert dafür ein On-Device-Registry-System (ODR) in Windows.

Den MCP-Standard hat Anthropic im November 2024 vorgestellt ist. Das Ziel ist, dass KI-Modelle sicher mit Daten und Anwendungen interagieren können. Große KI-Firmen wie OpenAI und Google haben MCP ebenfalls übernommen, das Protokoll ist nun eine Art Branchenstandard.

Apps & Mobile Entwicklung

MediaMarkt macht riesigen Samsung-OLED günstig

Darf’s ein neuer Fernseher sein? MediaMarkt haut jetzt einen Samsung-OLED mit satten 59 Prozent Rabatt raus und liefert das 65-Zoll-Modell sogar gratis. Was der 4K-TV genau kostet und was ihn auszeichnet, erfahrt Ihr hier.

OLED-Fernseher sind nicht ohne Grund äußerst beliebt. Sie liefern tiefes Schwarz, satte Kontraste und sind insbesondere für Filmfans und Gamer meist die beste Wahl. Zumindest, wenn man sich für ein hochwertiges Modell entscheidet. Genau so eins senkt MediaMarkt jetzt gehörig im Preis: Der Samsung-OLED GQ65S90F mit 65 Zoll wird dank 59 Prozent Rabatt für nur noch 1.289 Euro verkauft.

Riesiger OLED-TV mit ebenso riesigem Rabatt

Der Rabatt ist bereits auf den ersten Blick beachtlich: MediaMarkt streicht satte 59 Prozent vom UVP, wodurch Ihr statt über 3.000 jetzt nur noch 1.289 Euro für den Samsung-OLED zahlt. Die Lieferung ist zudem kostenfrei, was für einen Fernseher dieser Größe (65 Zoll) keine Selbstverständlichkeit ist. Das MediaMarkt-Angebot gilt dabei noch bis zum 8. Dezember (9 Uhr). Alternativ hat auch Amazon den Samsung-OLED zum gleichen Preis im Angebot – wie lang der Deal hier aber noch läuft, ist nicht bekannt.

Das zeichnet den Samsung 4K-Fernseher aus

Klar, über 1.000 Euro ist trotzdem noch ne Menge Geld, dafür wird Euch bei dem Samsung-OLED aber auch einiges geboten. Allen voran natürlich die enorme Bildschirmdiagonale von 65 Zoll bzw. 163 cm. Doch auch technisch hat der Fernseher einiges auf dem Kasten. Selbstverständlich gibt’s hier eine 4K-Auflösung samt HDR10+ und allen Bildoptimierungen, die man von einem modernen UHD-TV erwarten kann.

Gleichzeitig werden selbst schnelle Bewegungen dank der 100-Hz-Bildwiederholrate ziemlich flüssig dargestellt. Zusätzlich sollen dank des Motion Xcelerators sogar 144 Hz möglich sein – wodurch sich der 4K-Fernseher ebenso ideal für alle Gamer unter Euch eignen kann. Dolby Atmos ist in Sachen Sound ebenfalls vorhanden – wer satten Klang möchte, sollte aber – wie bei allen modernen TVs – noch auf eine Soundbar oder Ähnliches setzen.

In Sachen Anschlüsse hat Samsung ebenso an alles gedacht: Unter anderem viermal HDMI (VRR, ALLM, eARC (auf einem HDMI-Port)), zwei USB-Slots sowie ein digitaler Audioausgang sind vorhanden. Und natürlich könnt Ihr den Smart-TV ebenso via LAN und WLAN flott mit dem Internet verbinden und so auf Streaming-Apps zugreifen.

Mit diesem Symbol kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, nextpit weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Apps & Mobile Entwicklung

Nach Code Red: OpenAI will in der nächsten Woche GPT-5.2 vorstellen

Angesichts der Erfolge von Google will OpenAI schnell reagieren, ChatGPT soll zeitnah verbessert werden. Bereits nächste Woche soll daher ein neues Modell erscheinen, berichtet The Verge mit Verweis auf Personen, die mit den Plänen von OpenAI vertraut sind.

Veröffentlichung vorgezogen

Es ist die erste Reaktion, nachdem OpenAI-Chef Sam Altman Anfang dieser Woche einen Code Red ausgegeben hat. Die Weiterentwicklung von ChatGPT soll sich beschleunigen, der Chatbot soll sowohl personalisierter als auch zuverlässiger und schneller sein.

Das Upgrade von GPT-5.1 ist ein erster Schritt. Eigentlich sollte das Modell erst später im Dezember veröffentlicht werden, heißt es im Bericht von The Verge. Nun wird der Release aber vorgezogen. Derzeit steht der 9. Dezember im Raum.

OpenAI wollte sich nicht auf Anfrage von The Verge äußern. Veränderte Veröffentlichungsdaten sind bei OpenAI aber nicht ungewöhnlich. Manchmal reagiert man damit auf Modelle und Ankündigungen von Konkurrenten, mal sind es die verfügbaren Server-Kapazitäten, die den Zeitplan diktieren.

GPT-5.2 soll Gemini 3 Pro wieder einholen

In diesem Fall ist es die Konkurrenz, die OpenAI antreibt. Wie Medien letzte Woche berichteten, liegt GPT-5.2 laut der internen Bewertung von OpenAI wieder vor Googles neuem Spitzenmodell Gemini 3 Pro. Bei dessen Vorstellung Mitte November konnte es sich in diversen Branchen-Benchmarks von der Konkurrenz absetzen.

Das Pendel schlägt damit derzeit eher in Richtung Google. Schon im August konnte der Konzern mit dem Bildmodell Nano Banana einen Hype entfachen, mit Nano Banana Pro legte man vor kurzem nochmals nach. Der Erfolg führte auch zu deutlich wachsenden Nutzerzahlen beim Gemini-Assistenten.

Priorität auf ChatGPT-Entwicklung

Es ist eine Dynamik, die nicht im Sinne von OpenAI verläuft. Insbesondere mit Blick auf Investoren benötigt das Start-Up Erfolge, um die enormen Investments zu rechtfertigen.

In der Praxis heißt es nun, dass man die Entwicklung von ChatGPT priorisieren will. Projekte wie die Einführung von Werbung in ChatGPT sollen hingegen erst einmal hinten anstehen. Speziell beim Thema Werbung hat OpenAI auch offiziell auf die aktuellen Berichte reagiert. Der für ChatGPT verantwortliche Nick Turley erklärte auf X, Inhalte der Screenshots hätten nichts mit Werbung zu tun. Wenn die Anzeigenschaltung beginnt, würde man einen durchdachten Ansatz wählen.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenAus Softwarefehlern lernen – Teil 3: Eine Marssonde gerät außer Kontrolle

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Top 10: Die beste kabellose Überwachungskamera im Test

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenSK Rapid Wien erneuert visuelle Identität

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenSchluss mit FOMO im Social Media Marketing – Welche Trends und Features sind für Social Media Manager*innen wirklich relevant?